Экология. МелкаяЭкологияБоль. Современное состояние окружающей среды в рф

Скачать 1.02 Mb. Скачать 1.02 Mb.

|

|

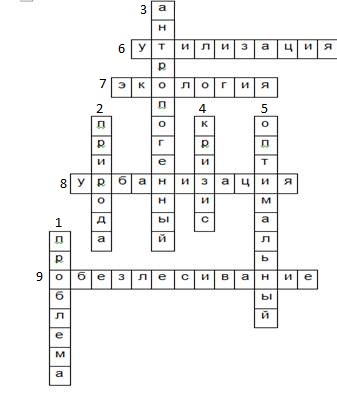

Современное состояние окружающей среды в РФ. Россия богата природными ресурсами и занимает первое место в мире по разведанным запасам природного газа, железной руды, угля, асбеста, цинка и других полезных ископаемых. Около двух третей площади страны (более 10 млн. км.) – это территории, почти не затронутые хозяйственной деятельностью, на которых сохранились сплошные массивы ненарушенных экосистем. В европейской части это, прежде всего, северо-восточные территории; в азиатской – почти весь север Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также обширные районы Западной Сибири. Эти массивы образуют крупнейший в мире центр стабилизации окружающей среды, представляющий собой уникальный ресурс для восстановления биосферы Земли. Наибольшее негативное воздействие на атмосферный воздух оказывают промышленность и автомобильный транспорт. Не отвечает нормативным требованиям качество воды в большинстве водных объектов России. Не улучшилось за последние годы положение и с качеством питьевой воды. Сохраняется тенденция сокращения площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий по причине их деградации в результате эрозии почв, снижения плодородия, накопления вредных веществ. Лесные пожары остаются основным фактором, снижающим экологический и ресурсный потенциал лесов Российской Федерации. Сохраняет остроту проблема обезвреживания и переработки бытовых и промышленных отходов, представляющих реальную угрозу здоровью населения и экосистем.  Краткое понятие каждой глобальной экологической проблеме и соответствующие аграрные последствия. Осознание всепланетной зависимости и ответственности стран друг перед другом стало приходить по мере того как локальные экологические проблемы, касающиеся от-дельных регионов, перерастали в глобальные, от решения которых теперь уже зависит само существование человечества. Среди них такие, как: - сокращение биологического разнообразия в результате прямого (отлов, отстрел) и косвенного (через загрязнение и хозяйственное использование мест обитания) уничтожения множества видов животных и растительных организмов. А так как каждый вид; является регулятором численности других видов (через участие в пищевых цепях и конку-рентной борьбе "за место под солнцем"), то резкие изменения в видовом составе экосистем и всей биосферы ведут к нарушению динамического равновесия в природе, к сверх размножению нежелательных организмов или же к ускорению процессов опустынивания. Кроме того, с потерей видов навсегда теряются оригинальные приспособительные свойства, которые можно было бы использовать в генной инженерии будущего; - изменение климата (на данном этапе в сторону потепления, хотя в будущем не исключен резкий поворот к похолоданию) в результате увеличения углекислого газа в атмосфере, препятствующего отражению тепловых лучей от поверхности Земли. Причиной этого является нарастание темпов его высвобождения в процессе сжигания различных видов органического топлива, с одной стороны, и уничтожение растительных организмов (включая океанический фитопланктон), способных усвоить образующийся избыток углекислого газа, — с другой. Последствия этого процесса многогранны и могут проявляться в катастрофическом повышении интенсивности дождей, ураганов, селевых потоков и снежных лавин, затоплении прибрежной части материков (являющейся наиболее населенной), резком снижении урожайности сельскохозяйственных культур в результате смещения благоприятных для них климатических показателей (температуры, влажности) в места с неподходящим составом почвы и продолжительностью светового дня (хотя в некоторых климатических поясах возможен и обратный эффект — повышение урожайности); - утончение озонового слоя, служащего препятствием проникновению смертоносного коротковолнового спектра ультрафиолетового излучения. Последствием может стать рост заболеваемости и повышение агрессивности людей и животных, снижение урожай-нести некоторых культур и т. п. Одной из причин образования озоновых дыр считается попадание в верхние слои атмосферы фреонов, широко применяемых на производстве и в быту (холодильниках, кондиционерах, аэрозолях и т. п.); - загрязнение гидросферы планеты (Мирового океана, внутренних водоемов, грунтовых вод) разнообразнейшими отходами, включая нефтепродукты и радиоактивные вещества, что ведет к росту заболеваемости и смертности от потребления низкокачествен-ной воды, снижению добычи морепродуктов, нарушению баланса между потреблением и выделением кислорода и углекислого газа и т. д.; - выпадение кислотных осадков (дождь, снег) в результате поступления в атмосферу диоксида серы и оксида азота при сжигании различных видов ископаемого топлива и неправильном хранении и применении удобрений и т. п. Это ведет к закислению почв и вод, к гибели гидробионтов, к повышению подвижности алюминия, в результате чего он попадает в организм растений, нанося им вред, а по пищевым цепям проникает в организм животных и человека, вызывая различные заболевания, к преждевременному разрушению памятников архитектуры и скульптуры и к другим последствиям. При этом источник выброса загрязнителей может находиться в одной стране, а кислотные осадки выпасть над территорией другой страны, что способно стать причиной конфликтов между соседями; - исчерпание ассимиляционных возможностей окружающей природной среды, о чем говорилось в предыдущем параграфе; - резкий рост численности населения Земли и его неравномерное расселение по ее территории. Уже сейчас на Земле проживает более шести миллиардов человек при экологическом оптимуме не более пяти; - существуют и другие трудноразрешимые проблемы, такие как вырубка лесов, опустынивание, снижение почвенного плодородия. В последние годы в некоторых наиболее развитых странах были приняты меры, смягчившие остроту экологических проблем, однако человечество стоит на пороге второй волны современного экологического кризиса, связанной с ускоренным развитием стран "третьего мира", не имеющих средств на параллельное решение природоохранных проблем. Придется более развитым странам взять на себя значительную часть соответствующих усилий и затрат в интересах сохранения нашей общей биосферы, а это предполагает значительную корректировку всей системы международных отношений......  В чем причина ухудшения сырьевой базы России? Основная причина - использование по назначению лишь 50% средств, предназначенных добывающим предприятиям на финансирование геологоразведочных работ. Нежелание вкладывать средства в новые проекты, разработка которых потребует в 10-и раз большие инвестиции, чем вложения в освоенные месторождения, исчерпывая их. Потери сырья. Во-первых, приостановление идущих работ (в 30-70% от Гос. баланса) и признание нерентабельности предприятий из-за переоценки разведанных запасов с учетом мирового рынка. Высокая энергоемкость добывающего производства, резкое возрастание транспортировки и др. факторов сделала многие действующие предприятия банкротами. Во-вторых, недостаточная комплексность в использовании добытых из недр полезных ископаемых, прежде всего в связи с отставанием в технологии их добычи и переделов, ограниченность инвестиций, приводит к потерям до 50% от учтенных в недрах запасов. В частности, в больших объемах теряются попутный газ и сера при добыче нефти. Значительные потери имеют место на стадии переработки добытых руд, так из апатитовых руд для получения глинозема перерабатывается лишь 15% нефелина, практически не извлекаются стронций и редкоземельные элементы, платиноиды и кобальт. Из комплексных медных, свинцово-цинковых, медно-никелевых и др. месторождений не извлекается до 40% золота. В-третьих, утрата рентабельной части минерально-сырьевой базы бывшего СССР в связи с его распадом. Так сырьевая база по марганцу, хрому, титану, цирконию, каолину, бариту и ряду других видов полезных ископаемых создавалась на территориях других республик бывшего Союза, имевших более благоприятные геолого-экономические условия для их добычи.  Основные загрязнители воды и способы ликвидации последствий загрязнения. Различают химические, биологические и физические загрязнители. Среди химических загрязнителей к наиболее распространенным относят нефть и нефтепродукты, СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества), пестициды, тяжелые металлы, диоксины и др. Очень опасно загрязняют воду биологические загрязнители, например, вирусы и другие болезнетворные микроорганизмы, и физические -- радиоактивные вещества, тепло и др. Наиболее часто встречается химическое и бактериальное загрязнение. Значительно реже наблюдается радиоактивное, механическое и тепловое загрязнение. Химическое загрязнение считается наиболее распространенным, стойким и далеко распространяющимся. Оно может быть органическим (фенолы, нафтеновые кислоты, пестициды и др.); неорганическим (соли, кислоты, основания) и металлорганическим (диметилртуть, тетраэтилсвинец и т.д.). Хорошо растворимые в воде вредные химические вещества будут растворяться в воде, малорастворимые будут сорбироваться взвешенными частицами или осаждаться на дно. Полного самоочищения химически загрязненных вод не происходит. Бактериальное загрязнение выражается в появлении в воде патогенных бактерий, вирусов (до 700 видов), простейших грибов и др. Этот вид загрязнений, как правило, носит временный характер. Очень опасно радиоактивное загрязнение, вызванное содержанием в воде радиоактивных веществ. Наиболее вредны, так называемые «долгоживущие» радиоактивные элементы, обладающие сравнительно большим значением периода полураспада (стронций-90, уран, радий-226, цезий-137). Радиоактивные элементы попадают в поверхностные водоемы при сбрасывании в них радиоактивных отходов или их захоронении. Контроль и очистка. Практикуются три основных метода очистки сточных вод. Первый существует давно и наиболее экономичен: сброс сточных вод в крупные водотоки, где они разбавляются пресной проточной водой, аэрируются и нейтрализуются естественным образом. Очевидно, что этот метод не отвечает современным условиям. Второй метод во многом базируется на тех же естественных процессах, что и первый, и заключается в удалении и снижении содержания твердых и органических веществ механическим, биологическим и химическим способами. Его в основном используют на коммунальных очистных станциях, которые редко располагают оборудованием для переработки промышленных и сельскохозяйственных стоков. Широко известен и достаточно распространен третий метод, состоящий в сокращении объема сточных вод путем изменения технологических процессов; например, в результате вторичной переработки материалов или использования естественных методов борьбы с вредителями вместо пестицидов и т.д. Очистка сточных вод. Хотя сейчас многие промышленные предприятия пытаются очистить свои стоки или сделать производственный цикл замкнутым, а производство пестицидов и других токсичных веществ запрещено, самым радикальным и быстрым решением проблемы загрязнения воды будет строительство дополнительных и более современных очистных сооружений. Первичная (механическая) очистка. Обычно на пути потока сточных вод устанавливаются решетки или сита, которые улавливают плавающие предметы и взвешенные частицы. Затем песок и другие грубые неорганические частицы оседают в песколовках с наклонным дном или улавливаются ситами. Масла и жиры удаляются с поверхности воды специальными приспособлениями (нефтеловушками, жироловками и пр.). На некоторое время сточные воды перебрасываются в отстойники для осаждения мелких частиц. Свободноплавающие хлопьевидные частицы осаждают путем добавления химических коагулянтов. Полученный таким образом отстой, на 70% состоящий из органических веществ, пропускается через специальный железобетонный резервуар - метантанк, в котором он перерабатывается анаэробными бактериями. В результате образуются жидкий и газообразный метан, углекислый газ, а также минеральные твердые частицы. При отсутствии метантанка твердые отходы закапываются, сбрасываются на свалки, сжигаются (что приводит к загрязнению воздуха) или высушиваются и используются как гумус или удобрение. Вторичная очистка осуществляется в основном биологическими методами. Поскольку на первом этапе органические вещества не удаляются, на следующем - используются аэробные бактерии для разложения взвешенной и растворенной органики. При этом главная задача заключается в том, чтобы привести стоки в контакт с как можно большим числом бактерий в условиях хорошей аэрации, так как бактерии должны иметь возможность потреблять достаточное количество растворенного кислорода. Сточные воды пропускают через различные фильтры - песчаные, из щебня, гравия, керамзита или синтетических полимеров (при этом достигается такой же эффект, как и в процессе естественной очистки в русловом потоке, преодолевшем расстояние в несколько километров). На поверхности фильтрующего материала бактерии образуют пленку и разлагают органику сточных вод по мере их прохождения через фильтр, снижая, таким образом, БПК более чем на 90%. Это т.н. бактериальные фильтры. Снижение БПК на 98% достигается в аэротанках, в которых благодаря принудительной аэрации сточных вод и перемешиванию их с активным илом ускоряются естественные процессы окисления. Активный ил образуется в отстойниках из взвешенных в сточной жидкости частиц, не задержанных при предварительной очистке и адсорбируемых коллоидными веществами с размножающимися в них микроорганизмами. Другим методом вторичной очистки является продолжительное отстаивание воды в специальных прудах или лагунах (поля орошения или поля фильтрации), где водоросли потребляют углекислый газ и выделяют необходимый для разложения органики кислород. В этом случае БПК снижается на 40-70%, но требуются определенные температурные условия и солнечное освещение. Третичная очистка. Сточные воды, прошедшие первичную и вторичную очистку, еще содержат растворенные вещества, которые делают их практически непригодными для любых нужд, кроме орошения. Поэтому были разработаны и апробированы более совершенные методы очистки, предназначенные для удаления оставшихся загрязнителей. Некоторые из этих методов используются в установках, очищающих питьевую воду водохранилищ. Такие медленно разлагающиеся органические соединения, как пестициды и фосфаты, удаляются фильтрацией прошедших вторичную очистку сточных вод через активированный (порошкообразный) древесный уголь, либо добавлением коагулянтов, способствующих агломерации мелких частиц и осаждению образовавшихся хлопьев, либо обработкой такими реагентами, которые обеспечивают окисление. Роль международных организаций в охране природы. Почему необходимо международное сотрудничество в деле охраны природы? Дело в том, что природная среда не имеет территориальных границ. Экологическое состояние планеты касается всех стран и неважно как далеко они находятся от эпицентра катастрофы или чего-то подобного. Взять в пример пыль. Часть пыли у нас дома вообще вулканическая, а если где-нибудь на Урале никаких вулканов нет, то есть вулканическая пыль там появляется из-за ветра, как и в других регионах. Последствия от техногенных катастроф также могут перемещаться ветром. То есть загрязненный воздух перемещается от страны к стране, и это опасно. Поэтому охрана природной среды, в качестве глобальной проблемы, которая касается всех без исключения, должна решаться совместно всеми странами в рамках международного сотрудничества. Экологические права граждан и правовые гарантии. Экологические права граждан -- общепризнанные и закрепленные в законодательстве права, обеспечивающие удовлетворение разнообразных потребностей индивида в процессе взаимодействия с природой. К Э.п.г. относятся гарантированные Конституцией и действующим законодательством права каждого человека на: 1) благоприятную окружающую среду; 2) получение достоверной информации о ее состоянии; 3) возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (ст. 5) граждане имеют право на благоприятную среду обитания (окружающую природную среду, условия труда, проживания, быта, отдыха, воспитания и обучения, питание, потребляемую или используемую продукцию народного потребления), факторы которой не должны оказывать опасного и вредного влияния на организм человека настоящего и будущих поколений. Федеральный закон от 10 января 2002 г. "Об охране окружающей среды" (ст. 11--12) закрепляет комплекс экологических прав граждан и их объединений, в т.ч. право на защиту окружающей среды от негативного воздействия; право создавать общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды; разрабатывать, прогнозировать и реализовать программы по защите своих прав и законных интересов в области охраны окружающей среды; привлекать на добровольной основе граждан к осуществлению деятельности в области охраны окружающей среды; участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений, реализация которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан; в порядке, определенном законом, организовывать и проводить слушания по вопросам проектирования, размещения объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может нанести вред окружающей среде, оказывать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан; подавать в органы государственной власти, суды обращения об отмене решений о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, и др. Право граждан на благоприятную окружающую среду обеспечивается: планированием и нормированием качества окружающей природной среды, мерами по предотвращению экологически вредной деятельности и оздоровлению окружающей природной среды, предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; социальным и государственным страхованием граждан, образованием государственных и общественных резервных и иных фондов помощи, организацией медицинского обслуживания населения; предоставлением каждому реальных возможностей для проживания в условиях благоприятной для жизни и здоровья окружающей природной среды; возмещением в судебном или в административном порядке вреда, причиненного здоровью граждан в результате загрязнения окружающей природной среды и иных вредных воздействий на нее, в том числе последствий аварий и катастроф; государственным контролем за состоянием окружающей природной среды и соблюдением природоохранительного законодательства, привлечением к ответственности лиц, виновных в нарушении требований обеспечения экологической безопасности населения. Используемая литература. 1. Банников А.Г. Основы экологии и охрана окружающей среды. – М.: Колос, 2007. 2. Блинов Л.Н. Экологические основы природопользования. – М: Дрофа, 2004. 3. Емельянов А.Г. Основы природопользования. – М.: Академия, 2004. 4. Никаноров А.М., Хоружаева Т.А. Глобальная экология. – М.: ЗАО «Книга сервис», 2003. 5. Степановских А.С. Прикладная экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 6. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования, 2009. 7. Федеральный закон «об охране окружающей среды Задание 2.9.  Кроссворд. Кроссворд. Экологическая задача №5. 1га это 100х100м=10000кв. м, следовательно здесь в гектаре сдержится площадь 100 соток, то есть по норме на 1 сотку приходится 70 000кг/100=700кг и вот на 3 сотки тогда 2100кг, на 7 соток 4900кг, на 15 соток 10500кг. |