Строение и функции органов и тканей полости рта. Строение и функции органов и тканей полости рта

Скачать 0.62 Mb. Скачать 0.62 Mb.

|

|

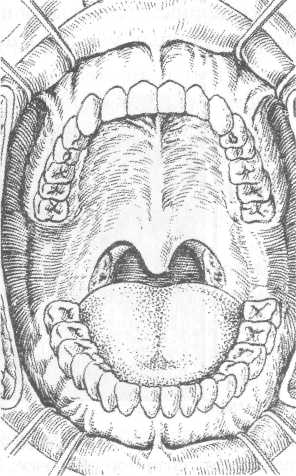

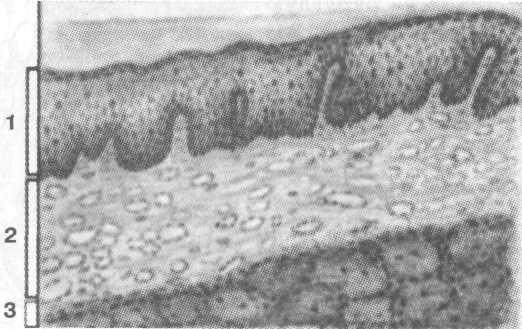

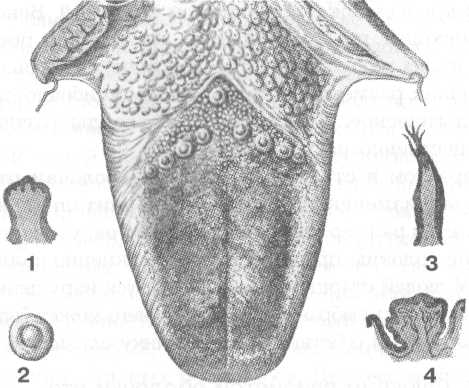

Глава 3 Строение и функции органов и тканей полости рта Е. В. Боровский Основным предметом изучения врача-стоматолога являются органы и ткани полости рта, что обязывает его знать их анатомическое строение, структуру и функции, а также взаимосвязь с другими органами и системами организма. П  олость рта (саvitas oris) является начальным отделом пищеварительного тракта. Она ограничена спереди и с боков губами и щеками, сверху — твердым и мягким небом, снизу — дном полости рта. При сомкнутых губах ротовое отверстие имеет форму щели, при открытых — округлую форму. Полость рта (рис. 3.1) состоит из двух отделов: переднего, или преддверия рта (vestibulum oris), и заднего отдела — собственно полости рта (cavitas oris propria). Преддверие рта ограничено спереди и по бокам губами и щеками, сзади и изнутри — зубами и слизистой оболочкой альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей. Собственно полость рта посредством зева соединяется с полостью глотки. олость рта (саvitas oris) является начальным отделом пищеварительного тракта. Она ограничена спереди и с боков губами и щеками, сверху — твердым и мягким небом, снизу — дном полости рта. При сомкнутых губах ротовое отверстие имеет форму щели, при открытых — округлую форму. Полость рта (рис. 3.1) состоит из двух отделов: переднего, или преддверия рта (vestibulum oris), и заднего отдела — собственно полости рта (cavitas oris propria). Преддверие рта ограничено спереди и по бокам губами и щеками, сзади и изнутри — зубами и слизистой оболочкой альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей. Собственно полость рта посредством зева соединяется с полостью глотки.Рис. 3.1. Полость рта. Формирование полости рта, которое происходит к концу второго месяца внутриутробной жизни, тесно связано с развитием костей лицевого черепа. В этот период наиболее велик риск возникновения аномалий развития. Так, если лобный отросток мезиального носового отростка не срастается с одним или обоими отростками верхней челюсти, то возникает расщелина мягких тканей. Если не срастаются правый и левый отростки твердого неба — возникает расщелина твердого неба. 3.1. Слизистая оболочка рта Строение слизистой оболочки рта. Преддверие и собственно полость рта выстланы слизистой оболочкой. С  лизистая оболочка рта (tunica mucosa oris) состоит из 3 слоев: эпителиального, собственной пластинки слизистой оболочки и под слизистой основы (рис. 3.2). лизистая оболочка рта (tunica mucosa oris) состоит из 3 слоев: эпителиального, собственной пластинки слизистой оболочки и под слизистой основы (рис. 3.2).Рис. 3.2. Строение слизистой оболочки рта: 1 — эпителий; 2 — собственная пластинка слизистой оболочки; 3 — подслизистая основа. Эпителиальный слой. Слизистая оболочка рта выстлана многослойным плоским эпителием. Его строение неодинаково в различных участках полости рта. На губах, щеках, мягком небе, дне полости рта эпителий в нормальных условиях не ороговевает и состоит из базального и шиповатого слоев. На твердом небе и десне эпителий в нормальных условиях подвергается ороговению, в связи с чем в нем имеются кроме указанных слоев зернистый и роговой. Считают, что ороговение эпителия служит его ответной реакцией на воздействие раздражителя, в первую очередь механического. Между клетками базального слоя располагаются отдельные лейкоциты. Они могут проникать в полость рта через эпителий, особенно эпителий десневой борозды, и обнаруживаются в ротовой жидкости. В некоторых участках эпителия могут встречаться меланоциты — клетки, образующие меланин. Эпителий слизистой оболочки рта обладает высоким уровнем активности ферментных систем. На границе эпителиального слоя и собственной пластинки слизистой оболочки располагается базальная мембрана, состоящая из волокнистых структур. Собственная пластинка слизистой оболочки (lamina mucosa propria), на которой располагается пласт эпителия, состоит из плотной соединительной ткани. На границе с эпителием она образует многочисленные выступы — сосочки, которые вдаются на различную глубину в эпителиальный слой. Соединительная ткань представлена волокнистыми структурами — коллагеновыми и ретикулярными волокнами и клеточными элементами — фибробластами, тучными и плазматическими клетками, сегментоядерными лейкоцитами. Наиболее богата клеточными элементами собственная пластинка слизистой оболочки щеки и губ. Макрофаги, выполняющие защитную функцию, фагоцитируют бактерии и погибшие клетки. Они активно участвуют в воспалительных и иммунных реакциях. Лаброциты (тучные клетки), характеризующиеся способностью продуцировать биологически активные вещества — гепарин, гистамин, обеспечивают микроциркуляцию, проницаемость сосудов. Лаброциты принимают участие в реакциях гиперчувствительности замедленного типа. Собственная пластинка слизистой оболочки без резкой границы переходит в подслизистую основу (tunica submucosa), образованную более рыхлой соединительной тканью. В ней располагаются мелкие сосуды, залегают малые слюнные железы. Выраженность подслизистой основы определяет степень подвижности слизистой оболочки рта. Иннервация слизистой оболочки рта. Чувствительную реакцию слизистой оболочки неба, щек, губ, зубов и передних двух третей языка обеспечивает тройничный нерв (V пара черепных нервов), ветви которого являются периферическими отростками нервных клеток тройничного (гассерова) узла. За чувствительность задней трети языка отвечает языкоглоточный нерв (IX пара), который воспринимает также вкусовые раздражения с задней трети языка. С передних двух третей языка вкусовую чувствительность воспринимает лицевой нерв (VII пара черепных нервов). Симпатические волокна оказывают влияние на кровоснабжение слизистой оболочки и на секрецию слюнных желез. 3.1.1. Строение слизистой оболочки в различных отделах рта Губы. Красная кайма губ является переходной зоной между кожей и слизистой оболочкой. В силу этого на ней отсутствуют волосы и потовые железы, но сохраняются сальные. Подслизистая основа отсутствует, но на границе мышечного слоя и слизистой оболочки имеется большое количество мелких слюнных желез. Красная кайма покрыта многослойным плоским ороговевающим эпителием, а со стороны преддверия полости рта — многослойным плоским неороговевающим. Уздечки верхней и нижней губы при коротком прикреплении к десне могут способствовать смещению зубов — возникновению диастемы. Щеки. На щеках имеется выраженный подслизистый слой, что обусловливает подвижность слизистой оболочки. При закрывании рта слизистая оболочка образует складки. В подслизистой основе располагаются множество мелких сосудов, сальные железы (железы Фордайса), образующие иногда конгломераты желтоватого цвета. Нередко эти образования принимают за патологические. На слизистой оболочке щеки, на уровне второго большого коренного зуба (моляра) верхней челюсти, открывается выводной проток околоушной слюнной железы, эпителий которого не ороговевает. Десны. Анатомически различают три участка десны: маргинальную, или краевую, альвеолярную, или прикрепленную, и десневой сосочек. В десне отсутствует подслизистая основа и поэтому слизистая оболочка плотно соединена с надкостницей альвеолярного отростка. Эпителий альвеолярного отростка краевой части десны имеет все признаки ороговения. Твердое небо. Слизистая оболочка твердого неба имеет неодинаковое строение. В области небного шва и перехода неба в альвеолярный отросток подслизистая основа отсутствует и слизистая оболочка плотно прикреплена к надкостнице. В переднем отделе в подслизистой основе твердого неба содержится жировая ткань, а в заднем — слизистые железы, что обусловливает податливость этих участков слизистой оболочки. На небе, вблизи центральных резцов верхней челюсти, имеется резцовый сосочек, который соответствует расположенному в костной ткани резцовому каналу. В передней трети твердого неба в обе стороны от небного шва расходятся 3—4 складки. Мягкое небо. Слизистая оболочка мягкого неба характеризуется наличием значительного количества эластических волокон на границе собственной пластинки слизистой оболочки и подслизистой основы (мышечная пластинка слизистой оболочки отсутствует). В подслизистой основе располагаются слизистые слюнные железы. Многослойный плоский эпителий не ороговевает, а в отдельных участках приобретает признаки мерцательного. Дно полости рта. Слизистая оболочка дна полости рта очень подвижна за счет выраженного подслизистого слоя, а эпителий в норме не ороговевает. Язык. Это мышечный орган полости рта, участвующий в жевании, сосании, глотании, артикуляции, определении вкуса. Различают верхушку (кончик), тело и корень, а также верхнюю (спинка), нижнюю поверхности и боковые края языка. Нижняя поверхность языка с расположенной на ней парной бахромчатой складкой соединяется уздечкой с дном полости рта. С  лизистая оболочка языка состоит из многослойного плоского неороговевающего или частично ороговевающего (нитевидные сосочки) эпителия и собственной пластинки слизистой оболочки. Нижняя поверхность гладкая, покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием. Благодаря наличию подслизистой основы она подвижна. На спинке языка слизистая оболочка плотно фиксирована на мышцах. На задней трети языка имеется скопление лимфоидной ткани в виде больших или малых фолликулов. Лимфоидная ткань розового цвета, хотя может иметь и синеватый оттенок. Это лимфоэпителиальное образование носит название язычной миндалины. В заднем отделе языка в подслизистой основе располагаются мелкие слюнные железы, которые по характеру секрета делят на серозные, слизистые и смешанные. лизистая оболочка языка состоит из многослойного плоского неороговевающего или частично ороговевающего (нитевидные сосочки) эпителия и собственной пластинки слизистой оболочки. Нижняя поверхность гладкая, покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием. Благодаря наличию подслизистой основы она подвижна. На спинке языка слизистая оболочка плотно фиксирована на мышцах. На задней трети языка имеется скопление лимфоидной ткани в виде больших или малых фолликулов. Лимфоидная ткань розового цвета, хотя может иметь и синеватый оттенок. Это лимфоэпителиальное образование носит название язычной миндалины. В заднем отделе языка в подслизистой основе располагаются мелкие слюнные железы, которые по характеру секрета делят на серозные, слизистые и смешанные.Рис. 3.3. Строение языка: 1 — нитевидные сосочки; 2 — грибовидные; 3 — желобовидные; 4 — листовидные. Собственная пластинка слизистой оболочки языка вместе с покрывающим ее эпителием образует выступы — сосочки языка (рис. 3. 3). Различают нитевидные, грибовидные, листовидные и желобоватые сосочки языка. Нитевидные сосочки (papillae filiformes) — самые многочисленные (до 500 на 1 см2). Они располагаются на всей поверхности спинки языка, покрыты многослойным плоским ороговевающим эпителием, что придает им белесоватый оттенок. При нарушении нормального отторжения ороговевающих чешуек, например при патологии желудочно-кишечного тракта, на языке образуется белый налет — «обложенный» язык. Возможно интенсивное отторжение наружного слоя эпителия нитевидных сосочков на ограниченном участке. Такое явление получило название десквамации. Нитевидные сосочки обладают тактильной чувствительностью. Грибовидные сосочки (papillae fungiformes) располагаются на боковых поверхностях и кончике языка. На спинке языка их меньше. Грибовидные сосочки имеют хорошее кровоснабжение. В силу того, что покрывающий их эпителиальный слой не ороговевает, они выглядят как красные точки. В грибовидных сосочках заложены вкусовые почки (луковицы). Листовидные сосочки (papillae foliatae) располагаются на боковой поверхности языка и в задних отделах (впереди желобоватых). Листовидные сосочки также содержат вкусовые почки (луковицы). Желобоватые сосочки (papillae vallatae — сосочки языка, окруженные валом) — самые крупные сосочки языка — располагаются в один ряд (по 9—12) уступом (подобно римской цифре V) на границе корня и тела языка. Каждый сосочек имеет форму цилиндра диаметром 2—3 мм и окружен желобком, в который открываются выводные протоки мелких слюнных желез. В стенках желобоватых сосочков имеется большое количество вкусовых почек (луковиц). Язык кровоснабжается язычной артерией. Венозный отток происходит по язычной вене. На боковой поверхности у корня языка видно сосудистое (венозное) сплетение больших или меньших размеров, которое иногда ошибочно принимают за патологическое. Лимфатические сосуды располагаются преимущественно по ходу артерий. С возрастом в строении слизистой оболочки рта наблюдается ряд изменений. Истончается эпителиальный слой, уменьшается размер клеточных элементов, утолщаются эластические волокна, происходит разволокнение коллагеновых пучков. У людей старше 60 лет отмечается нарушение целостности базальной мембраны, следствием чего может быть прорастание эпителия в собственную пластинку слизистой оболочки. 3.1.2. Функции слизистой оболочки рта Слизистая оболочка в силу анатомо-гистологических особенностей выполняет ряд функций: защитную, пластическую, чувствительную, всасывающую. Защитная функция. Обеспечение защитной функции возможно благодаря ряду ее свойств. В первую очередь непроницаемости для микроорганизмов и вирусов, за исключением возбудителей туляремии и ящура. Во-вторых, за счет постоянной десквамации эпителия Вместе с чешуйками эпителия с поверхности слизистой оболочки удаляются микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. Важную роль в осуществлении защитной функции играют лейкоциты, проникающие в полость рта через эпителий зубодесневого прикрепления (десневой борозды). В норме в 1 мл слюны содержится 4000 лейкоцитов. При заболеваниях слизистой оболочки рта (гингивит, стоматит) количество лейкоцитов в ротовой жидкости резко увеличивается. Пластическая функция. Эта функция слизистой оболочки рта объясняется высокой митотической активностью эпителия, которая, по некоторым данным, в 3—4 раза выше митотической активности клеток кожи. Это обусловливает высокую регенерационную способность слизистой оболочки рта, часто подвергающуюся различного рода повреждениям. Чувствительная функция. Осуществляется за счет обилия различных рецепторов: Холодовых, тепловых, болевых, вкусовых, тактильных. Они являются началом афферентных путей, которые связывают слизистую оболочку с полушариями большого мозга. Слизистая оболочка рта служит рефлексогенной зоной желез и мышц желудочно-кишечного тракта. Установлено, что раздражения вкусовых рецепторов изменяют функцию пищеварительного тракта, влияют на состав крови, сердечно-сосудистую и другие системы и функции организма. Изменение уровня чувствительности происходит не только за счет повышения или понижения порога чувствительности, но, как показали результаты проведенных исследований, за счет мобилизации или демобилизации функциональных рецепторов. Процесс мобилизации (включения) и демобилизации (выключения) функциональных элементов, регулируемый ЦНС и происходящий в соответствии с непрерывно меняющимися условиями окружающей среды, был назван П. Г. Снякиным функциональной мобильностью. Установлено, что процессы мобилизации и демобилизации обусловлены функциональным состоянием пищеварительного тракта. Натощак вкусовые рецепторы находятся в деятельном состоянии, а сразу после еды почти в половине проб происходит потеря чувствительности к действию вкусовых раздражителей. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта возникает нарушение указанных закономерностей. Снижение функциональной мобильности отмечено при некоторых заболеваниях языка: десквамативном глоссите, глоссалгии. Исходя из этого, функциональная мобильность может быть использована в ряде случаев как тест состояния слизистой оболочки языка и желудочно-кишечного тракта. Всасывательная функция. Слизистая оболочка рта обладает способностью всасывать ряд органических и неорганических соединений: аминокислот, антибиотиков, лекарственных веществ и др. Установлено, что уровень всасывания можно изменять. Дубильные средства уменьшают поступление веществ, а воздействие физических факторов (электрофорез, ультразвук, фонофорез и др.) увеличивает. На использовании указанных свойств основано применение лечебных паст, эликсиров, ванночек и т. д. 3.2. Слюнные железы, слюна и ротовая жидкость 3.2.1. Слюнные железы Различают три пары больших слюнных желез: околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные и малые слюнные железы — щечные, губные, язычные, твердого и мягкого неба. Большие слюнные железы представляют собой дольчатые образования, легко пальпируемые со стороны полости рта. Малые слюнные железы диаметром 1—5 мм располагаются группами. Наибольшее их количество — в подслизистой основе губ, твердого и мягкого неба. Околоушные слюнные железы (glandula parotidea) — самые большие слюнные железы. Выводной проток каждой из них открывается в преддверии полости рта и имеет клапаны и терминальные сифоны, регулирующие выведение слюны. Они выделяют в полость рта серозный секрет. Его количество зависит от состояния организма, вида и запаха пищи, характера раздражения рецепторов полости рта. Клетки околоушной железы также выводят из организма различные лекарственные вещества, токсины и др. В настоящее время установлено, что околоушные слюнные железы являются железами внутренней секреции (паротин влияет на минеральный и белковый обмен). Установлена гистофункциональная связь околоушных желез с половыми, околощитовидными, щитовидной железами, гипофизом, надпочечниками и др. Иннервация околоушных слюнных желез осуществляется за счет чувствительных, симпатических и парасимпатических нервов. Через околоушную слюнную железу проходит лицевой нерв. Поднижнечелюстная слюнная железа (glandula submandibularis) выделяет серозно-слизистый секрет. Выводной проток открывается на подъязычном сосочке. Кровоснабжение осуществляется за счет подбородочной и язычной артерий. Поднижнечелюстные слюнные железы иннервируются веточками поднижнечелюстного нервного узла. Подъязычная слюнная железа (glandula sublingualis) является смешанной и выделяет серозно-слизистый секрет. Выводной проток открывается на подъязычном сосочке. 3.2.2. Слюна и ротовая жидкость Слюна (saliva) — секрет слюнных желез, выделяющийся в полость рта. В полости рта находится биологическая жидкость, называемая ротовой жидкостью, которая кроме секрета слюнных желез, включает микрофлору и продукты ее жизнедеятельности, содержимое пародонтальных карманов, десневую жидкость, десквамированный эпителий, мигрирующие в полость рта лейкоциты, остатки пищевых продуктов и т. д. Ротовая жидкость представляет собой вязкую жидкость с относительной плотностью 1,001—1,017. В сутки у взрослого человека выделяется 1500—2000 мл слюны. Однако скорость секреции меняется в зависимости от ряда факторов: возраста (после 55—60 лет слюноотделение замедляется), нервного возбуждения, пищевого раздражителя. Во время сна слюны выделяется в 8—10 раз меньше — от 0,5 до 0,05 мл/мин, чем в период бодрствования, а при стимуляции — 2,0—2,5 мл/мин. С уменьшением слюноотделения увеличивается степень поражения зубов кариесом. В практической деятельности стоматолог имеет дело с ротовой жидкостью, так как она является средой, в которой постоянно находятся органы и ткани полости рта. Буферная емкость слюны — это способность нейтрализовать кислоты и основания (щелочи), за счет взаимодействия гидрокарбонатной, фосфатной и белковой систем. Установлено, что прием в течение длительного времени углеводистой пищи снижает, а прием высокобелковой — повышает буферную емкость слюны. Высокая буферная емкость слюны относится к числу факторов, повышающих резистентность зубов к кариесу. Концентрация водородных ионов (рН) изучена довольно подробно, что обусловлено разработкой теории Миллера о возникновении кариеса зубов. Многочисленными исследованиями установлено, что в среднем рН слюны в полости рта в нормальных условиях находится в пределах 6,5—7,5. Установлены незначительные колебания рН в течение дня и ночи (снижение в ночное время). Наиболее сильным фактором, дестабилизирующим рН слюны, является кислотопродуцирующая активность после приема углеводистой пищи. «Кислая» реакция ротовой жидкости наблюдается очень редко, хотя локальное снижение рН — явление закономерное и обусловлено жизнедеятельностью микрофлоры зубного налета, кариозных полостей, осадка слюны. |