|

|

Строение и функции органов и тканей полости рта. Строение и функции органов и тканей полости рта

Состав слюны и ротовой жидкости. Слюна состоит из 99,0—99,4 % воды и 1,0—0,6 % растворенных в ней органических минеральных веществ. Из неорганических компонентов в слюне содержатся кальциевые соли, фосфаты, калиевые и натриевые соединения, хлориды, гидрокарбонаты, фториды, роданиты и др. Концентрация кальция и фосфора подвержена значительным индивидуальным колебаниям (1—2 и 4—6 ммоль/л соответственно), которые находятся, в основном, в связанном состоянии с белками слюны. Содержание кальция в слюне (1,2 ммоль/л) ниже, чем в сыворотке крови, а фосфора (3,2 ммоль/л) — в 2 раза выше. В ротовой жидкости содержится также фтор, количество которого определяется его поступлением в организм.

Ионная активность кальция и фосфора в ротовой жидкости является показателем растворимости гидрокси- и фторапатитов. Установлено, что слюна в физиологических условиях пересыщена по гидроксиапатиту (концентрация ионов 10

117) и фторапатиту (10

121), что позволяет говорить о ней как о минерализующем растворе. Следует отметить, что перенасыщенное состояние в нормальных условиях не приводит к отложению минеральных компонентов на поверхностях зубов. Присутствующие в ротовой жидкости пролин- и тирозинобогащенные белки ингибируют спонтанную преципитацию из растворов, пересыщенных кальцием и фосфором.

Заслуживает внимания тот факт, что растворимость гидроксиапатита в ротовой жидкости значительно увеличивается при снижении ее рН. Значение рН, при котором ротовая жидкость насыщена эмалевым апатитом, рассматривается как критическая величина и, в соответствии с расчетами, подтвержденными клиническими данными, варьируют от 4,5 до 5,5. При рН 4,0—5,0, когда ротовая жидкость не насыщена как гидроксиапатитом, так и фторапатитом, происходит растворение поверхностного слоя эмали по типу эрозии (Larsen и др.). В тех случаях, когда слюна не насыщена гидроксиапатитом, но пересыщена фторапатитом, процесс идет по типу подповерхностной деминерализации, что характерно для кариеса. Таким образом, уровень рН определяет характер деминерализации эмали.

Органические компоненты ротовой жидкости многочисленны. В ней содержатся белки, синтезируемые как в слюнных железах, так и вне их. В слюнных железах вырабатываются ферменты: гликопротеиды, амилаза, муцин, а также иммуноглобулины класса А. Часть белков слюны имеет сывороточное происхождение (аминокислоты, мочевина). Видоспецифические антитела и антигены, входящие в состав слюны, соответствуют группе крови. Методом электрофореза выделено до 17 белковых фракций слюны.

Ферменты в смешанной слюне представлены 5 основными группами: карбоангидразами, эстеразами, протеолитическими, ферментами переноса и смешанной группой. В настоящее время в ротовой жидкости насчитывают более 60 ферментов. По происхождению ферменты делятся на 3 группы: секретируемые паренхимой слюнной железы, образующиеся в процессе ферментативной деятельности бактерий, образующиеся в процессе распада лейкоцитов в полости рта.

Из ферментов слюны, в первую очередь, следует выделить L-амилазу, которая в полости рта частично гидролизует углеводы, превращая их в декстраны, мальтозу, маннозу и др.

В слюне содержатся фосфтазы, лизоцим, гиалуронидаза, кининогенин (калликреин) и калликреинподобная пептидаза, РНКаза, ДНКаза и др. Фосфатазы (кислая и щелочная) участвуют в фосфорно-кальциевом обмене, отщепляя фосфат от соединений фосфорной кислоты и, тем самым, обеспечивая минерализацию костей и зубов. Гиалуронидаза и калликреин изменяют уровень проницаемости тканей, в том числе и эмали зубов.

Наиболее важные ферментативные процессы в ротовой жидкости связаны с ферментацией углеводов и в значительной степени обусловлены количественным и качественным составом микрофлоры и клеточных элементов полости рта: лейкоцитов, лимфоцитов, эпителиальных клеток и др.

Ротовая жидкость как основной источник поступления кальция, фосфора и других минеральных элементов в эмаль зуба влияет на физические и химические свойства эмали зуба, в том числе на резистентность к кариесу. Изменения количества и качества ротовой жидкости имеют важное значение для возникновения и течения кариеса зубов.

3.2.3. Функции слюны

Слюна играет огромную роль в поддержании нормального состояния органов и тканей полости рта. Известно, что при гипосаливации, и особенно ксеростомии (отсутствии слюны), быстро развивается воспаление слизистой оболочки рта, а спустя 3—6 мес возникает множественное поражение зубов кариесом. Отсутствие ротовой жидкости затрудняет пережевывание и глотание пищи. Функции слюны многообразны, но основными из них являются пищеварительная и защитная.

Пищеварительная функция, в первую очередь, выражается в формировании и первичной обработке пищевого комка. Кроме того, пища в полости рта подвергается первичной ферментативной обработке, углеводы частично гидролизуются под действием L-амилазы до декстранов и мальтозы.

Защитная функция. Осуществляется благодаря многообразным свойствам слюны. Увлажнение и покрытие слизистой оболочки слоем слизи (муцина) предохраняет ее от высыхания, образования трещин и воздействия механических раздражителей. Слюна омывает поверхность зубов и слизистую оболочку рта, удаляя микроорганизмы и продукты их метаболизма, остатки пищи, детриты. Важное значение при этом имеют бактерицидные свойства слюны, выраженные благодаря действию ферментов (лизоцим, липаза, РНКаза, ДНКаза, опсонины, лейкины и др.).

Свертывающая и фибринолитическая способность слюны поддерживается за счет содержащихся в ней тромбопластина, антигепариновой субстанции, протромбинов, активаторов и ингибиторов фибринолизина. Эти вещества обладают гемокоагулирующей и фибринолитической активностью, благодаря чему обеспечивается местный гомеостаз, улучшаются процессы регенерации поврежденной слизистой оболочки. Слюна, будучи буферным раствором, нейтрализует поступающие в полость рта кислоты и щелочи. И, наконец, важную защитную роль играют иммуноглобулины, присутствующие в слюне.

Минерализующее действие слюны. В основе этого процесса лежат механизмы, препятствующие выходу из эмали ее компонентов и способствующие их поступлению из слюны в эмаль.

Кальций в слюне находится как в ионном, так и связанном состоянии. Считают, что в среднем 15 % кальция связано с белками, около 30 % находится в комплексных связях с фосфатами, цитратами и только 5 % — в ионном состоянии. Именно этот ионизированный кальций участвует в процессах реминерализации.

В настоящее время установлено, что ротовая жидкость при нормальных условиях (рН 6,8—7,0) пересыщена кальцием и фосфором. При снижении рН растворимость гидроксиапатита эмали в ротовой жидкости значительно увеличивается.

Например, при рН 6,0 ротовая жидкость становится кальцийдефицитной. Таким образом, даже незначительные колебания рН, не способные сами по себе вызвать деминерализацию, могут активно влиять на поддержание динамического равновесия эмали зуба.

Физико-химическое постоянство эмали полностью зависит от состава и кислотно-основного равновесия ротовой жидкости. Главным фактором стабильности апатитов эмали в слюне являются рН и концентрация кальция, фосфата и фтористых соединений.

Ротовая жидкость — это лабильная среда, и на ее количественный и качественный состав влияет множество факторов и условий, но в первую очередь — состояние организма. С возрастом секреторная функция больших и малых слюнных желез уменьшается. Нарушение слюноотделения происходит также при острых и ряде хронических заболеваний. Так, при заболевании ящуром развивается избыточное выделение слюны (до 7—8 л в сутки), что служит одним из важных диагностических признаков. При гепатохолециститах, наоборот, отмечается гипосальвация, и больные жалуются на сухость в полости рта. При сахарном диабете увеличивается содержание глюкозы в ротовой жидкости.

Большое влияние на состав и свойства ротовой жидкости оказывает гигиеническое состояние полости рта. Ухудшение ухода за полостью рта приводит к увеличению налета на зубах, повышению активности ряда ферментов (фосфатазы, аспарагиновой трансаминазы), увеличению осадка слюны, быстрому размножению микроорганизмов, что создает условия, особенно при частом приеме углеводов, для продуцирования органических кислот и изменения рН.

Противокариозное действие слюны. Было установлено, что вскоре после поступления в полость рта твердой углеводистой пищи концентрация глюкозы в слюне снижается, причем вначале быстро, а затем медленно. Большое значение при этом играет скорость слюноотделения — усиление слюноотделения способствует более активному вымыванию углеводов. При этом не происходит выведения фторидов, так как они связываются с поверхностями твердых и мягких тканей полости рта, высвобождаясь в течение нескольких часов. Благодаря присутствию фторидов в слюне баланс между де- и реминерализацией смещается в сторону последней, что обеспечивает противокариозный эффект. Установлено, что этот механизм реализуется даже при относительно низких концентрациях фторидов в слюне.

Влияние слюны на ускорение выведения глюкозы является не единственным механизмом снижения поражаемости кариесом. Более выраженное противокариозное действие обеспечивается ее способностью к нейтрализации кислот и щелочей, т. е. буферным эффектом, благодаря присутствию гидрокарбонатов натрия.

Слюна в норме пересыщена ионами кальция, фосфора и гидроксидапатита, соединения которых формируют основу тканей зуба. Степень пересыщенности еще более высока в жидкой фазе зубного налета, которая находится в непосредственном контакте с поверхностью зуба. Пересыщенность слюны ионами, составляющими основу тканей зуба, обеспечивает их поступление в ткани, т. е. является движущей силой минерализации. При снижении рН зубного налета пересыщенное состояние слюны ионами кальция, фосфора и гидроксиапатитов уменьшается, а затем вовсе исчезает.

В реминерализации подповерхностных слоев эмали участвует также ряд белков слюны. Молекулы статхерина и кислых, богатых пролином белков, а также некоторых фосфопротеинов, связывающих кальций при снижении рН в зубном налете, освобождают ионы кальция и фосфора в жидкую фазу зубного налета, что поддерживает реминерализацию.

Из других противокариозных механизмов следует указать на образование пленки (пелликулы) на поверхности эмали слюнного происхождения. Эта пленка препятствует прямому контакту эмали с поступающими в полость рта кислотами и, тем самым, исключает выход кальция и фосфора из ее поверхности.

3.3. Зубы

Зубы — образования, состоящие в основном из твердых тканей (дентин, эмаль, цемент), расположены в альвеолах челюстей и предназначены для откусывания и разжевывания пищи. Зубы являются производными слизистой оболочки ротовой области эмбриона. Из эпителия слизистой оболочки развивается эмаль, а из мезенхимы, находящейся под эпителием, образуются пульпа, дентин, цемент, периодонт.

Развитие зубов. Это сложный и длительный процесс, который начинается в эмбриональный период и заканчивается в возрасте 18—20 лет. В развитии как временных, так и постоянных зубов различают 3 периода: закладку и образование зубных зачатков, их дифференцировку, гистогенез твердых тканей зуба.

Закладка и формирование зубов начинается на 6—8-й неделе эмбрионального развития и характеризуется образованием вначале эпителиальной пластинки, а затем эмалевых колпачков. Дифференцировка зубных зачатков, происходящая на 12—14-й неделе эмбриогенеза, характеризуется образованием адамантобластов — строителей эмали, и одонтобластов — строителей дентина. Гистогенез твердых тканей зуба начинается в конце 4-го месяца эмбриогенеза. В процессе гистогенеза вначале образуется дентин, а затем эмаль. Обызвествление тканей начинается в конце 5-го месяца эмбрионального развития.

Развитие постоянных зубов происходит так же, как и временных. Закладка начинается с 5-го месяца эмбрионального развития. Вначале закладываются резцы, клыки и премоляры. Зачаток первого моляра закладывается примерно на 6-м месяце жизни, а третьего — на 4—5-м году жизни. Следует отметить, что развитие корней как временных, так и постоянных зубов начинается незадолго до прорезывания зуба, а формирование верхушки корня завершается через 2 года после прорезывания.

Указанные сведения о сроках закладки и развития тканей зуба имеют важное значение для понимания и объяснения изменений (патология твердых тканей зуба, адентия и др.), наблюдаемых в клинической практике. Для клинической практики важное значение имеет также знание сроков формирования корней временных и постоянных зубов и сроков рассасывания корней временных зубов. Эти данные определяют выбор метода лечения, показания к их удалению и т. д.

Прорезывание зубов. Регулируется нервной и эндокринной системами. На этот процесс оказывает влияние дифференцировка тканей зуба, сопровождающаяся увеличением объема и созданием внутри зачатка определенного давления (напряжения).

Большое значение имеет перестройка костной ткани впереди и позади зачатка, что при наличии напряжения внутри зачатка обусловливает его движение. Сроки прорезывания постоянных зубов приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Сроки формирования и прорезывания постоянных зубов

Процесс

|

Зубы

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

Закладка фолликула

|

8 мес плода

|

8 мес плода

|

8 мес плода

|

2 года

|

3года

|

5 мес плода

|

3года

|

5 лет

|

Начало минерализации

|

6 мес

|

9 мес

|

6 мес

|

2,5 года

|

3,3 года

|

9 мес плода

|

3,5 года

|

8 лет

|

Окончание формирования эмали

|

4-5 лет

|

4-5 лет

|

6-7 лет

|

5-6

лет

|

6-7 лет

|

2-3 года

|

7-8 лет

|

*

|

Прорезывание

|

6-8

лет

|

8-9

лет

|

10-11 лет

|

9-10

лет

|

11-12

лет

|

6 лет

|

12-13 лет

|

*

|

Формирование корней

|

10 лет

|

10 лет

|

13 лет

|

12 лет

|

12 лет

|

10 лет

|

15 лет

|

*

|

* Сроки окончания формирования эмали, прорезывания и формирования корней не ограничены.

Рис. 3.4. Зубной ряд постоянного прикуса с указанием контактного пункта зубов.

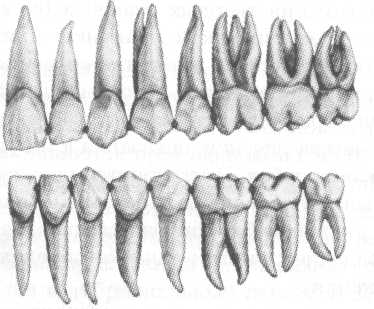

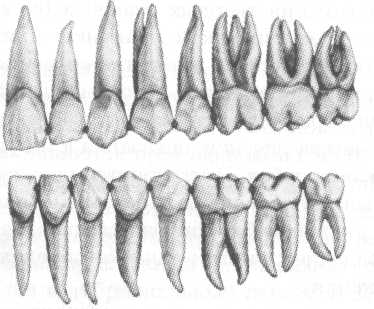

Зубы располагаются так, что их коронки образуют дугу, или ряд, на верхней и нижней челюстях. Зубной ряд состоит из 16 зубов: 4 резцов, 2 клыков, 4 премоляров и 6 моляров верхней и нижней челюстей. Соотношение зубных рядов верхней и нижней челюстей при наиболее полном смыкании зубов-антагонистов получило название «прикус» (occlusio).

Прикус. Различают временный (сменный) и постоянный прикус.

Временный прикус представлен 20 зубами, которые отличаются от постоянных размером, формой и цветом.

Постоянный прикус включает 32 зуба. Зубы в зубном ряду плотно прилегают друг к другу своими боковыми поверхностями (контактные пункты) (рис. 3.4); каждый зуб контактирует с двумя соседними зубами и смыкается с двумя антагонистами, за исключением нижних центральных резцов и верхних третьих моляров. При смыкании зубных рядов верхние резцы перекрывают нижние на 73 высоты их коронок, режущие края нижних резцов опираются на зубные бугорки на небной (язычной) поверхности верхних резцов; щечные бугры верхних боковых зубов перекрывают соответствующие бугры нижних зубов; верхние клыки попадают при смыкании зубов между нижними клыками и первыми премолярами. Мезиально-щечные бугры верхних моляров укладываются в передние бороздки между щечными буграми нижних первых моляров. Описанные признаки соответствуют ортогнатическому прикусу, являющемуся эталоном нормы.

К разновидностям постоянного нормального прикуса относятся: физиологическая прогнатия — умеренное выстояние, или переднее положение верхней челюсти, и физиологическая прогения — умеренное выстояние зубного ряда нижней челюсти; бипрогнатия — одновременное отклонение вперед (вестибулярно) верхних и нижних передних зубов; прямой прикус — краевое смыкание резцов и одноименных бугров верхних и нижних боковых зубов.

Аномалии прикуса. Клинически могут проявляться в виде деформации зубных рядов и их неправильного смыкания в сагиттальном, трансверзальном и вертикальном направлениях.

К сагиттальным аномалиям относятся: патологическая прогнатия — значительное выстояние зубов верхней челюсти, патологическая прогения — значительное выстояние зубов нижней челюсти, односторонний перекрестный прикус — одностороннее перекрывание нижними зубами режущих краев и щечных бугров верхних зубов, открытый прикус — наличие контактов только на дистальных боковых зубах; глубокий прикус — отсутствие контактов между резцами верхней и нижней челюстей.

|

|

|

Скачать 0.62 Mb.

Скачать 0.62 Mb.