Курсовая работа по инженерной геологии. Курсовая работа Тимохина Д.В.. Строительный факультет Кафедра геотехники оценка гидрогеологических условий площадки строительства курсовая работа

Скачать 1.49 Mb. Скачать 1.49 Mb.

|

|

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СПБГАСУ) Строительный факультет Кафедра геотехники ОЦЕНКА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА Курсовая работа Работу выполнил Студент группы 5-СДПГСуст-2 Тимохина Д.В. Проверил преподаватель Ремизова Н.В. Санкт-Петербург 2023 г. Оглавление 1. Введение 3 2. Геологические условия 5 2. 1. Характеристика рельефа заданного участка 6 2.2. Литологические разрезы (колонки) 7 Геолого-литологические колонки опорных скважин. 7 2. 3. Анализ гранулометрического состава грунта 8 2. 4. Инженерно-геологический разрез 11 3. Гидрогеологические условия 15 3. 1. Анализ разреза 15 3. 2. Карта гидроизогипс 16 4. Категория сложности инженерно-геологических условий 19 5. Гидрогеологические расчеты при строительном водопонижении 20 5. 1. Исходные данные о строительном котловане и траншее 20 5. 2. Строительные выработки 20 Котлован 20 5. 3. Исходные данные для расчетов 21 5. 4. Расчет водопритока в строительные выработки 22 6. Прогноз процессов, связанных с понижением уровня грунтовых вод 23 6. 1. Механическая суффозия в откосах котлована 23 6. 2. Оседание поверхности земли. 24 7. Воздействие напорных вод на дно котлована 27 8. Заключение 28 Список использованных источников 29 1. ВведениеВоды, находящиеся в верхней части земной коры, носят название подземных вод. Науку о подземных водах, их происхождении, условиях залегания, законах движения, физических и химических свойствах, связях с атмосферными и поверхностными водами называют гидрогеологией. Для строителей подземные воды в одних случаях служат источником водоснабжения, а в других выступают как фактор, затрудняющий строительство. Особенно сложным является производство земляных и горных работ в условиях притока подземных вод, затапливающих котлованы, карьеры, траншеи. Подземные воды ухудшают механические свойства рыхлых и глинистых пород, могут выступать в роли агрессивной среды по отношению к строительным материалам, вызывают растворение многих горных пород (гипс, известняк и др.) с образованием пустот и т. д. Инженерно-геологические изыскания приходятся на начальный этап строительства любого объекта, а значит, от достоверности полученных данных зависит успех всей последующей работы над проектом. Для целей проектирования и строительства понятие «гидрогеологические условия» можно определить, как совокупность следующих характеристик водоносных горизонтов: их количество в изученном разрезе, глубина залегания, мощность и выдержанность, тип по условиям залегания, наличие избыточного напора, химический состав, гидравлическая связь с поверхностными водами и другие показатели режима. Грамотный анализ совокупности характеристик водоносных горизонтов позволяет избежать негативных последствий при изменении режима подземных вод, - затопления котлованов, коррозии подземных строительных конструкций, осадки фундамента и др. Целью данной курсовой работы является анализ геологических и гидрогеологических условий выделенного участка, по результатам которого необходимо определить категорию его сложности и возможные неблагоприятные воздействия при строительном освоении данной территории, а также предложить необходимые защитные мероприятия. Номер зачетной книжки 21200490. Номер заданного участка – 10. Номера заданных скважин – 71, 74, 77. 2. Геологические условияКарта фактического материала Масштаб 1:2000  Рис.1. Карта фактического материала. Участок 10. Условные обозначения:  Буровая скважина, абсолютная отметка устья скважины.  Изогипса с абсолютной отметкой. 2. 1. Характеристика рельефа заданного участкаУчасток имеет неровности микрорельефа, территория рассматриваемого участка представляет собой фрагмент выпуклых вершин холмов и холмистые водораздельные поверхности в пределах абсолютных отметок от 22,9 до 24,0 м. Колебание высот на участке – 1,1 м. Вычислим крутизну склонов: Таблица 1.

Максимальный уклон составляет imax = 1,9◦на СЗ части участка. Общий уклон найдем как среднее значение всех уклонов: i=0,766 ◦. 2.2. Литологические разрезы (колонки)Геолого-литологические колонки опорных скважин.Таблица 2.

2. 3. Анализ гранулометрического состава грунтаРезультаты гранулометрического анализа грунтов для неназванного слоя скважины 71. Таблица 3.

Вспомогательная таблица для определения разновидности грунта по крупности: Таблица 4.

Поскольку содержание частиц диаметром больше 0,25 мм больше 50%, то делаем вывод, что песок средней крупности. Для песка средней крупности определяем коэффициент пористости: n = 0,66. По коэффициенту пористости можем определить плотность песка – средняя плотность. Пористость – отношение объёма пор к массе грунта. Коэффициент пористости выражает пористость. Плотность частиц грунта – плотность минеральной части скелета грунта без учета пор, органических остатков и воды относительно объема, занимаемого этим грунтом. Плотность грунта – отношение массы грунта, включая поры, органическое вещество, воду, к объёму, занимаемому этим грунтом. Вспомогательная таблица для построения графика суммарной кривой гранулометрического состава Таблица 5.

По данным вспомогательной таблицы строим суммарную кривую гранулометрического состава. Для построения кривой гранулометрического состава мы из точек на вертикальной оси, соответствующих 10 и 60 %, проводим горизонтальные линии до пересечения с кривой; из точек пересечения опускаем перпендикуляры на горизонтальную ось; полученные на ней точки показывают значения d10 и d60.  Рис. 2. Кривая гранулометрического состава. Значения действующего и контролирующего диаметров: d10=0,1мм, d60=0,43мм. Степень неоднородности грунтов: 𝐶𝑢 =  Поскольку коэффициент неоднородности Cu >3, то грунт согласно ГОСТ 25100-2011 относится к неоднородным грунтам, так же Cu <10 что показывает то что грунт суффозионно-устойчив. Суффозия – процесс выноса мелких частиц грунта потоками грунтовых вод через его (грунта) поры и трещины; приводит к карсту. Вывод: песок является средней крупности, средней плотности, неоднородный. 2. 4. Инженерно-геологический разрезИнженерно-геологические элементы – ИГЭ – некоторый объем грунта одного и того же номенклатурного вида, обладающий сходными физикомеханическими свойствами. Число пластичности – Ip – это характеристика грунтов, отражающая их способность удерживать воду Показатель текучести – IL – характеризует состояние природной влажности глинистого грунта (твердые, полутвердые, тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные, текучие). Исключение составляют супеси (твердые, пластичные, текучие). Модуль деформации – отражает вертикальную деформацию грунта под воздействием нагрузки без возможности бокового расширения. Выделяем 7 инженерно-геологических элементов.  Рис. 3. Геологический разрез  Рис. 4. Инженерно-геологический разрез Физико-механические свойства инженерно-геологических элементов: Таблица 6.

Слабые ИГЭ, модуль деформации которых менее 5 МПа, отсутствуют. Дочетвертичная порода – глина голубая, полутвердая, Є1, глубина залегания 8-9 метров. 3. Гидрогеологические условия3. 1. Анализ разрезаКоличество водоносных горизонтов – 2 Безнапорный водоносный горизонт. По условиям залегания: грунтовый. Глубина залегания: 0,8 – 2,5 м от поверхности земли. Водовмещающие слои: №1. Водоупорные слои: № 2. Мощность: 1,6-2,4 м. Напорный водоносный горизонт. Обнаружен около скважины 71. По условиям залегания: межпластовый. Глубина залегания: 3 – 5,7 м от поверхности земли. Водовмещающие слои: № 3. Водоупорный слой: № 4, 8, 9. Мощность: 2,3 м. Напор: 2,7 м. Величина гидравлического градиента: Скважины № 75-76 ∆𝐻 22,8 − 20,4 𝑖𝑚𝑎𝑥 =  = 0,022 = 0,022 𝑙 108 Кажущаяся скорость грунтового потока: V= k ⋅ imax = 5 ⋅ 0, 022 = 0,11 м/сут. Действительная скорость грунтового потока:  3. 2. Карта гидроизогипс Рис. 5. Карта гидроизогипс грунтовых вод 3.3. Анализ агрессивности грунтовых вод Таблица 7.

Грунтовые воды агрессивны по отношению к бетону [СНиП 2.03.11-85] по водородному показателю pH, показатель меньше предельно допустимого уровня на 0,2. По данным из СП 28.13330.2012 (по значению водородного показателя) степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на бетон – слабоагрессивная. 4. Категория сложности инженерно-геологических условийТаблица 8.

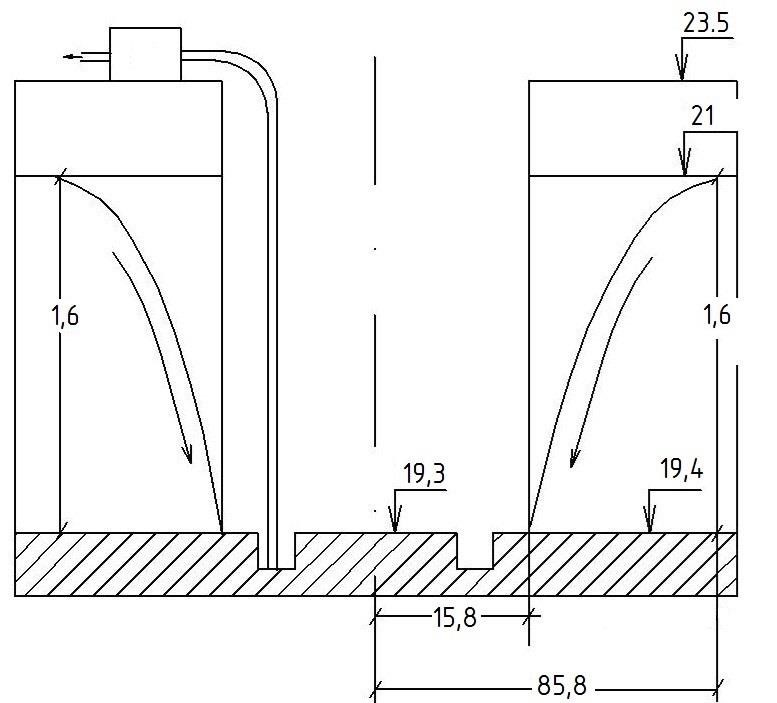

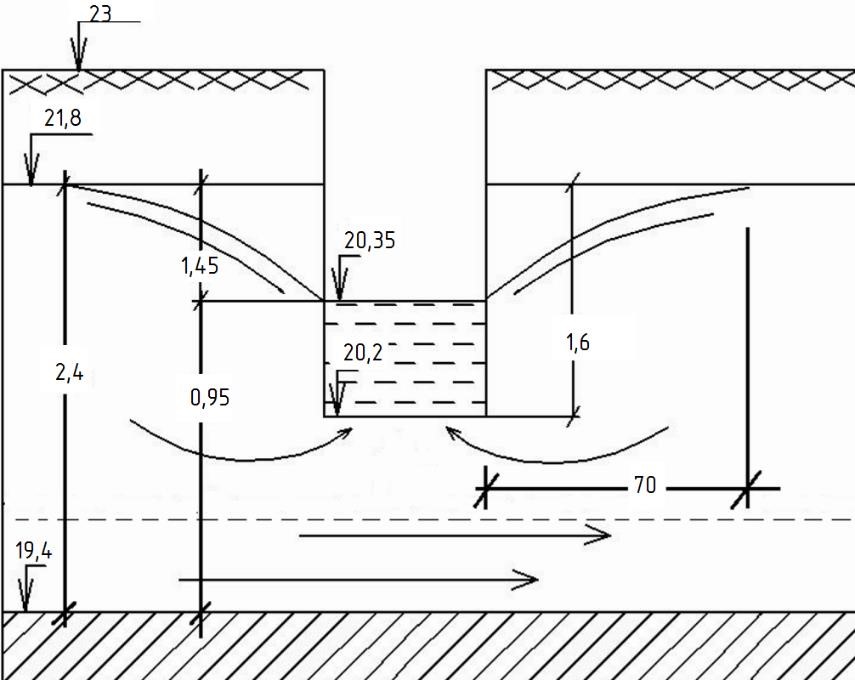

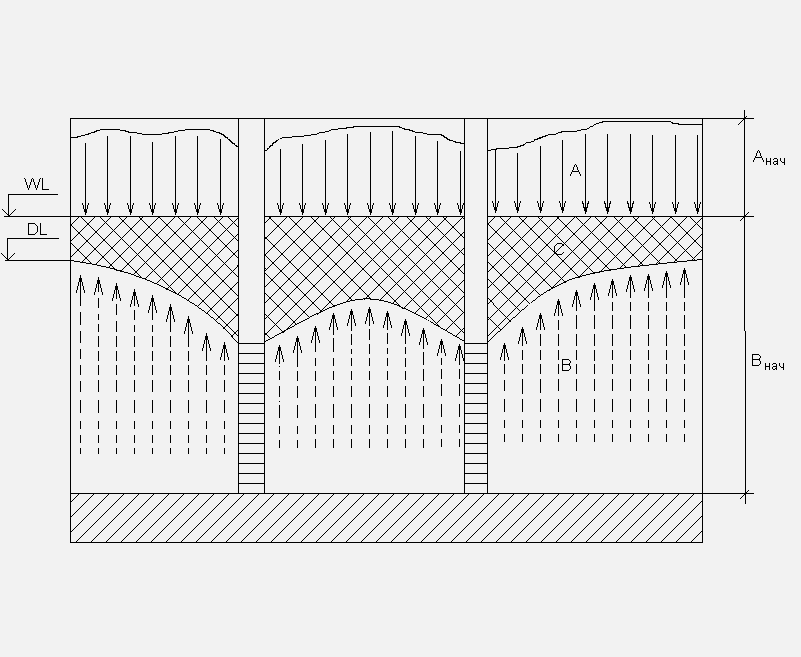

В соответствии с таблицей делаем вывод о средней категории сложности геологических условий на участке. 5. Гидрогеологические расчеты при строительном водопонижении5. 1. Исходные данные о строительном котловане и траншееСведения о параметрах объектов и их размещении в пределах площадки: Котлован: размеры 39 х 20 м, глубиной 4,2 м по скважине 71. Траншея: размеры 1,5 х 200 м, глубиной 2,8 м по скважине 77. Контуры котлована и траншеи нанесены на инженерно-геологический разрез, представленный в подразделе 2.4. Контуры котлована и траншеи нанесены на карту грунтовых вод с гидроизогипсами, представленную в подразделе 3.2. 5. 2. Строительные выработкиКотлован Рис. 6. Схема водопритока к совершенному котловану Траншея Рис. 7. Схема водопритока к несовершенной траншее 5. 3. Исходные данные для расчетовКотлованТип выемки – совершенный (дно котлована врезается в водоупорный слой) Характер потока вокруг выемки – радиальный (39/20 = 1,95 <10) Величина водопонижения S = 21− 19,4 = 1,6 м Средняя высота потока h Коэффициент фильтрации: k = 13,9 Приведенный радиус прямоугольного в плане котлована:  Радиус влияния водопонижения: R = 70 м Радиус депрессии: rд = R + r = 70 + 15,8 = 85,8 м Функция понижения от действия водопонизительной системы:  =0.27 =0.27ТраншеяТип выемки – несовершенный (дно траншей не доходит до водоупорного слоя) Характер потока вокруг выемки – плоский (200 / 1,5 = 133, (3)> 10) Величина водопонижения S = 21,8 – 20,35 = 1,45 м Коэффициент фильтрации k = 13,9 Радиус влияния водопонижения R = 70 м Функция понижения от действия водопонизительной системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

, м3/сут

, м3/сут , м3/сут

, м3/сут

> 3, справедливы дальнейшие вычисления.

> 3, справедливы дальнейшие вычисления.  м =23,0 *10-5 м

м =23,0 *10-5 м м =17,0 *10-5 м

м =17,0 *10-5 м