Лекции бурение скважин. Лекции по Бурению скважин. Строительство скважин

Скачать 5.89 Mb. Скачать 5.89 Mb.

|

|

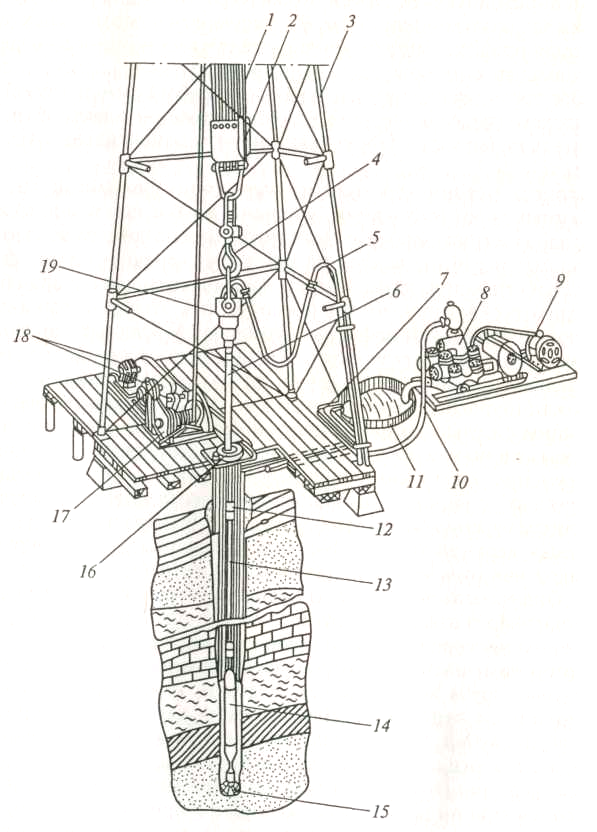

Бурение нефтяных и газовых скважин (для направления подготовки «Нефтегазовое дело») I. РАЗДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН Темы раздела I: Ознакомительно: Введение в бурение. Краткие сведения из истории бурения. 1. Основные элементы скважины (терминология) 2. Классификация скважин 3. Цикл строительства скважин 4. Конструкция скважин 5. Типы породоразрушающих инструментов (долот) 6. Другие породоразрушающие буровые инструменты 7. Забойные двигатели (турбобур, ВЗД. электробур) 8. Циркуляционная система буровой 9. Система очистки буровых растворов - СОБР Краткие сведения из истории развития техники и технологии буровых работ. Прообразом бурения считается процесс сверления. На основании археологических находок и исследований установлено, что первобытный человек около 25 тыс. лет назад при изготовлении различных инструментов сверлил в них отверстия для прикрепления рукояток. Рабочим инструментом при этом служил кремневый бур. В Древнем Египте вращательное бурение (сверление) применялось при строительстве пирамид около 6000 лет назад. Зарождение же собственно бурения относят к III - VI векам до нашей эры на территории Китая. Примечательно, что тогда скважины бурились без вращения, скважина углублялась за счёт ударов породоразрушающего инструмента. Подвешивался он на канате, такое бурение назвали ударно-канатным. Ударный импульс создавался упругим качанием балансира, зажатого в земле. Поначалу успехи такого бурения были настолько велики, что о бурении вращением было забыто на долгие столетия. Скважины в основном бурились на пресную воду и солёную воды (рассолы). Иногда вместе с водой проникали газ и нефть. Первую нефть стали использовать как лечебное средство при болезнях кожи, невралгиях и заживления ран. Примером может служить нафталановая нефть (г.Нафталан в Азербайджане). Большое значение в древности нефть имела и как осветительный материал. Позднее нефть стали использовать в строительстве. Нефтяной битум в смеси с обожжённым кирпичом и галькой широко применялся при сооружении стен. В России в XI – XIII веках в районе современного г.Соликамска родилась своя уникальная технология бурения на рассолы. Диаметр скважин достигал 1 метра, а глубина 100м. Соляной раствор добывался через рассолоподъёмные трубы. Трубы были деревянными, металлические трубы (сначала клёпанные) появились в бурении только в XIX веке. Расширение сферы применения нефти в эпоху рабовладельческого строя вызвало усовершенствование техники ее добычи. Используемый ранее способ собирания нефти в местах ее выхода на поверхность земли уже не мог обеспечить потребностей в ней. Возник ямочный (или копаночный) способ добычи нефти. Копанки представляли собой неглубокие ямы (до 2 м глубиной), в которые вставлялся плетень для предохранения стенок от обвала. На дне копанки скапливалась нефть, просачивавшаяся через почву. Нефть из копанок вычерпывалась периодически, по мере ее накопления. Великие географические открытия и расцвет торговых отношений при феодальном строе значительно способствовали росту ряда отраслей промышленности, в том числе и нефтяной. Увеличившийся спрос на нефть привел к разработке новой техники ее добычи. Старый ямный (копаночный) способ уже не мог обеспечить потребности нового общества в нефти. Появился колодезный способ добычи нефти, который был совершеннее и выгоднее ямного (копаночного), так как позволял эксплуатировать более глубокие продуктивные пласты и увеличить добычу нефти. Отмена крепостного права устранила препятствия на пути промышленного развития феодально-крепостнической России. Значительно возросла в этот период роль нефтяной промышленности в общем индустриальном развитии страны. Для заводов, фабрик, железнодорожного и водного транспорта было необходимо топливо, в первую очередь - уголь и нефть. Колодезный способ уже не мог удовлетворять потребности общества с новым хозяйственным и политическим укладом. Нужен был более совершенный метод разрушения горных пород, а вместе с ним и новый способ подъема нефти на поверхность земли. Считается, что первую коммерческую нефтяную скважину в 1859 г. в штате Пенсильвания (США) пробурил Эдвин Дрейк. Примерно в то же время началось бурение скважин и в России. Первые нефтяные скважины бурились малопроизводительным ручным штанговым вращательным способом. Способ бурения на железных штангах при помощи свободно падающего инструмента (ударно-штанговый) получил широкое распространение на нефтяных промыслах Азербайджана. Ударно-канатный способ бурения получил распространение в Грозненском нефтяном районе. Переход от ручного способа бурения скважин к механическому привел к необходимости решения ряда вопросов механизации буровых работ. Крупный вклад в это дело внесли русские горные инженеры Г. Д. Романовский (1825-1906) и С. Г. Воислав (1850-1904). По мере возрастания глубины нефтяных скважин, которая к 1900 г. дошла примерно до 300 м, все заметнее ощущались недостатки ударного способа бурения. Разбуривание глубоко залегающих нефтяных пластов потребовало совершенствования техники бурения скважин. При ударном бурении долото в 1 мин делало от 26 до 40 падений и через каждые 2 ч надо было поднимать бурильный инструмент для очистки забоя от разбуренной породы. Стенки скважины разрушались, поэтому приходилось крепить их несколькими колоннами. На смену ударному способу пришло вращательное бурение, в результате чего были устранены указанные недостатки. При вращательном бурении одновременно производятся и проходка скважин, и вынос на поверхность разбуренной породы при помощи бурового раствора (вынос выбуренной породы циркулирующим потоком воды изобрел в 1848 г. французский инженер Фовелль). С 1901 г., когда впервые в США было применено роторное бурение с промывкой забоя циркулирующим потоком жидкости, начался период развития и совершенствования вращательного способа бурения. В России роторным способом первая скважина глубиной 345 м была пробурена в 1902 г. в Грозненском районе. Одной из труднейших проблем, возникавших при бурении скважин, особенно при роторном способе, была проблема герметизации затрубного пространства между обсадными трубами и стенками скважины. Решил эту проблему русский инженер А. А. Богушевский, запатентовавший в 1906 г. способ закачки цементного раствора в обсадную колонну с последующим вытеснением его через низ (башмак) обсадной колонны в затрубное пространство. Способ Богушевского получил быстрое распространение не только в России, но и за рубежом. Однако это не помешало американскому инженеру Перкинсу в 1918 г. получить патент на способ цементирования скважин, повторяющий изобретение инженера А. А. Богушевского. Наряду с успешным решением практических задач техники бурения ученые и инженеры нашего отечества много внимания уделяли вопросам разработки теории. Большую роль в развитии нефтяной техники сыграл «Горный журнал», издававшийся с 1825 г. В журнале печатались работы крупнейших специалистов-нефтяников того времени: Г.Д.Романовского, С.Гулишамбарова, А.Васильева, Н.А.Соколовского, И.А.Тиме и др. С 1899 г. в Баку начал издаваться журнал «Нефтяное дело». В годы Первой мировой и последующей за ней гражданской войны русская нефтяная промышленность пришла в состояние упадка. Восстановление нефтяной промышленности началось немедленно после освобождения нефтяных районов от интервентов и белогвардейцев. С 1924 г. в нефтяной промышленности СССР началась техническая реконструкция бурения скважин. Важнейшими путями этой реконструкции были следующие: - замена ударного бурения вращательным; - использование вместо паровой электрической энергии - наиболее дешевой. В годы довоенных пятилеток нефтяная и газовая промышленность развивалась форсированными темпами. С 1928 по 1940 г. до быча нефти возросла с 11625 тыс. т до 31121 тыс. т, а проходка скважин на нефть и газ с 362 тыс. м до 1947 тыс. м. В годы Великой Отечественной войны буровики-нефтяники проявили образцы героизма в труде, организуя в трудных условиях военного времени разведку и добычу нефти и газа в восточных районах страны. Этот период характеризуется увеличением доли проходки в разведочном бурении с 23 % от общей проходки в 1940 г. до 42 % в 1945 г., причем доля восточных районов в общей проходке по СССР с 21,8 % в 1940 г. возросла до 52,5 % в 1944 г. и 45 % в 1945 г. Пути развития бурения нефтяных и газовых скважин в СССР во многом определил изобретенный в 1923 г. М. А. Капелюшниковым, С.М.Волохом и Н. А. Корнеевым гидравлический забойный двигатель - турбобур. В 1923 г. в Азербайджане была пробурена первая в мире скважина с помощью одноступенчатого турбобура, получившего название турбобура Капелюшникова. В 1934 г. группа инженеров во главе с П. П. Шумиловым предложила новый турбобур, принципиально отличавшийся от турбобура Капелюшникова. В нем была предусмотрена специально разработанная многоступенчатая турбина, число ступеней в которой доходило до 100... 150 шт. Это позволило увеличить мощность турбобура и снизить скорость вращения турбины до 8,3... 11,7 об/с и тем самым устранить необходимость в редукторе. Первые опыты бурения многоступенчатым турбобуром, проведенные в 1935-1936 гг., подтвердили все преимущества новой конструкции. Дальнейшая работа по созданию турбобура для бурения скважин в основном проводилась по линии усовершенствования конструкции. Эта работа закончилась в 1939-1940 гг. созданием промышленного типа турбобура. С 1944 г. турбинный способ бурения получил широкое применение в большинстве нефтяных районов. В послевоенные годы турбинное бурение стало одним из основных видов бурения в Советском Союзе. Конструкция турбобуров постоянно совершенствуется. Разрабатываются новые типы гидравлических забойных двигателей. Так, во второй половине 1960-х гг. был разработан винтовой (объемный) забойный двигатель, который широко применяется и в настоящее время. В 1937-1938 гг. группой инженеров во главе с А. П. Островским была разработана конструкция забойного двигателя негидравлического типа - электробура. В 1940 г. на нефтяных промыслах Азербайджана были проведены первые испытания, показавшие целесообразность его применения при бурении скважин. В дальнейшем конструкция электробура была значительно усовершенствована, что позволило успешно использовать его в некоторых районах страны. Послевоенные годы были отмечены значительным ростом проходки, улучшением конструкций бурового оборудования инструмента, увеличением мощности привода буровых установок, дальнейшим усовершенствованием технологии проводки скважин и т.п. Несмотря на то, что в настоящее время в нашей стране более 90 % от всего объема бурения осуществляется забойными двигателями, потенциальные возможности роторного бурения далеко не исчерпаны, о чем свидетельствует и зарубежный опыт. В Российской Федерации в 1970-1994г была пробурена Кольская сверхглубокая скважина с достигнутой глубиной 12262 м, занесённая в книгу рекордов Гиннеса. Техника и технология бурения не стоит на месте: начато и развивается бурение на шельфе, освоено морское бурение, развивается бурение горизонтальных скважин и скважин с большим отходом от вертикали. Познавательная литература: В.Е.Копылов «Бурение?.. Интересно!» изд. «Недра» Москва 1981г. Бурение скважин развивается на стыке смежных наук: математики, физики, механики, химии, гелогии и т.д. В настоящее время бурение подразделяется на отдельные виды: - бурение на нефть и газ; - бурение на твёрдые полезные ископаемые; - бурение при строительстве сооружений, дорог, трубопроводов; - специальное бурение во льдах, при археологических раскопках, гидротермальное для добычи минеральной воды и др. В ВУЗах различного профиля, связанные с бурением (горные, нефтяные, строительные) готовят специалистов даже кафедры разные: - техники разведки, - бурение нефтяных и газовых скважин, - буровзрывные работы, - разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин, - освоение морских нефтегазовых месторождений и др. Тема 1. Основные элементы скважины (терминология)  Скважина - горная выработка в массиве горных пород, протяжённость которой значительно превышает её диаметр и в которой отсутствуют и не предусмотрены условия жизнеобеспечения. - бурение - процесс образования горной выработки, преимущественно круглого сечения, путем разрушения горных пород главным образом буровым инструментом (реже термическим, гидроэрозионным, взрывным и другими способами) с удалением продуктов разрушения. Другими словами, это технологический процесс, направленный на сооружение скважины. - устье скважины - место пересечения контура скважины с поверхностью, с которой началось ее бурение; - ось скважины - воображаемая линия, проходящая через условные центры поперечных сечений скважины; - стенки скважины - боковые поверхности скважины по отношению к её оси; - забой - поверхность, по которой происходит разрушение горной породы рабочим инструментом при проходке скважины (дно скважины); - затрубное пространство- пространство между стенками скважины (обсадной колонны) и наружными стенками колонны бурильных труб, образующееся в процессе бурения. - открытый ствол или необсаженный интервал- интервал по оси скважины, где нет обсадной колонны; - обсаженный интервал или обсаженная часть скважины - интервал вдоль оси, в котором стенки закреплены обсадной колонной. - ствол скважины - выработанное пространство в массиве горных пород, ограниченное контурами скважины, т.е. ее стенками и забоем. - глубина скважины - расстояние от устья до забоя, измеренное по вертикали. Это же расстояние, измеренное по траектории скважины, называется протяженностью ствола скважины (проходка). - буровой инструмент - общее название механизмов и приспособлений, применяемых при бурении скважин и ликвидации аварий, возникающих в скважинах. - буровой раствор (промывочная жидкость) - технологическое наименование сложной многокомпонентной дисперсной системы суспензионных и аэрированных жидкостей, применяемых при промывке скважин в процессе бурения. - обсадная колонна - колонна, состоящая из последовательно свинченных (сваренных) обсадных труб, спущенных в скважину и имеющих постоянную или временную связь (сцепление) с ее стенками; - цементирование (тампонирование) скважины- закачка цементного раствора в кольцевое пространство между стенками скважины и обсадной колонны. - бурильная колонна- ступенчатый полый вал, соединяющий буровое долото (породоразрушающий инструмент) с наземным оборудованием (буровой установкой) при бурении скважины. - бурильная свеча- часть бурильной колонны, неразъемная во время спускоподъемных операций; состоит из двух, трех или четырех бурильных труб, свинченных между собой. - буровая установка - комплекс машин и механизмов, предназначенных для бурения и крепления скважин. - буровая вышка- сооружение, устанавливаемое над буровой скважиной для спуска и подъема бурового инструмента, забойных двигателей, обсадных труб. Тема 2. Классификация скважин 1. По целевому назначению скважины подразделяются: 1.1. опорные – служат для изучения геологического строения крупных регионов и для определения наиболее рациональных направлений поисково-разведочных работ на нефть и газ на территории региона; 1.2 параметрические - позволяют получить сведения о геолого-геофизической характеристике горных пород в разрезе с целью интерпретации результатов геофизических исследований; 1.3. структурные - предназначены для изучения перспективных структур, выявленных на основании геофизических исследований, и прослеживания структурных изменений на глубинах; 1.4. поисковые - закладываются в пределах подтвержденных перспективных структур для отбора образцов пластового флюида и установления присутствия нефти или газа; иногда эти задачи сочетаются с изучением структур, и тогда скважины называются структурно-поисковыми; 1.5. разведочные - бурятся для изучения размеров и строения залежи, получения необходимых исходных данных для подсчета запасов залежи, оценки их промышленного значения и проектирования системы разработки. Могут быть и поисково-разведочные скважины. Поисковые и разведочные скважины в случае обнаружения нефти или газа, в достаточном для их добычи количестве, по окончании строительства переводят в эксплуатационные. 1.6. добывающие (эксплуатационные) - закладываются в соответствии со схемой - разработки месторождения и служат для получения нефти или газа из земных недр; 1.7. нагнетательные - служат для закачки в продуктивный пласт агента при применении вторичных методов поддержания пластового давления, иногда в эту категорию переводят некоторые добывающие скважины с большой обводненностью извлекаемой нефти; 1.8. оценочные – для определения начальной и остаточной водонефтенасыщенности; 1.9. контрольные и наблюдательные – для наблюдения за объектом разработки, исследования характера продвижения пластовых флюидов и изменения газонефтенасыщенности пласта. 1.10. сейсморазведочные - бурятся для размещения зарядов взрывчатых веществ при сейсморазведочном профилировании; 1.11. артезианские и геотермальные – бурение на воду. 1.12. специальные скважины - закладываются для сброса загрязненных вод, промышленных стоков, а также для закачки газа в подземные газохранилища и других целей, в т.ч. сбросовые скважины с непрекращающимися поглощениями. 2. По траектории ствола скважины подразделяются на: 2.1. вертикальные. За вертикальную скважину принимается такая, отклонение которой от вертикали, проходящей через устье скважины, находится в допустимых пределах (от 0 до 3-5град). 2.2. наклонно-направленные. Наклонно-направленной скважиной называется такая, которая бурится по заранее спроектированной траектории в заданный пункт массива горных пород с отклонением забоя от вертикали, проходящей через устье скважины. Наклонно-направленные скважины подразделяют: 2.2.1 стандартные наклонно-направленные скважины (с зенитным углом до 24град, так как при больших углах у НГДУ возникают проблемы с эксплуатацией погружных насосов) 2.2.2. пологие (с зенитным углом от 24 до 55град, более 55град начинаются проблемы с проведением геофизических работ). 2.2.3. радиальные (вскрывают продуктивный пласт с углом до 55град и бурятся по большому радиусу кривизны). 2.2.4. горизонтальные (вскрывают продуктивные пласты с зенитными углами до 100град). Горизонтальной называется такая наклонно-направленная скважина, конечный интервал которой проходит по простиранию полого падающего или горизонтального пласта или с незначительным отклонением от горизонтали. 2.2.5. многозабойные (имеют в нижней части основного ствола разветвления несколько протяжённых горизонтальных или волнообразных стволов). Наклонно-направленное бурение применяется в следующих случаях: - по геологическим причинам (вскрытие пластов, залегающих под пологим сбросом; пластов, залегающих под соляными куполами). - при необходимости обхода зон обвалов и катастрофических поглощений промывочной жидкости. - при вскрытии продуктивных пластов, залегающих под дном рек, озер, каналов, болот. - при проходке скважин на пласты, расположенные под участками земли с сильно пересечённым рельефом местности (овраги, холмы, горы) или наземными сооружениями (здания, трубопроводы, линии ЛЭП, железные дороги, автострады). - при необходимости ухода в сторону новым стволом, если невозможно ликвидировать аварию в скважине. - при необходимости бурения стволов в процессе тушения горящих фонтанов и ликвидации открытых выбросов. - при необходимости перебуривания нижней части ствола в эксплуатационной скважине. - при вскрытии продуктивного пласта под углом для увеличения поверхности дренажа и добычи нефти, а также для многозабойного вскрытия пластов. - при кустовом бурении на равнинных площадях с целью снижения капитальных затрат на бурение и обустройство промысла, снижения сроков разбуривания месторождения. 3. По диаметру различают скважины: большого, нормального, уменьшенного и малого диаметров. 4. По глубине различают: мелкие скважины - глубиной менее 1000 м, глубокие скважины - глубиной до 5000 м и сверхглубокие скважины – глубиной более 5000м. 5. По дебиту: низкодебитные (до 20м3/сутки), малодебитные (20-100м3/сутки), среднедебитные (100-500м3/сутки), высокодебитные (более 500м3/сутки). Тема 3. Цикл строительства скважин Цикл строительства скважины – это комплекс работ, связанных со строительством скважины, начиная с подготовки площадки под буровую и заканчивая демонтажом бурового оборудования, перевозкой его на новую точку и рекультивацией земель. Цикл строительства включает следующие виды работ: 1. подготовительные работы к строительству скважины: - устройство подъездных путей и проводка коммуникаций, - расчистка и планировка площадки (удаление и складирование плодородного слоя почвы, валка леса, обваловка территории грунтом), - сооружение фундаментов под буровое оборудование, - доставка бурового оборудования; 2. вышкомонтажные работы: - строительство или перетаскивание вышки, - монтаж и установка бурового оборудования на фундаменты, - монтаж циркуляционной системы и системы очистки бурового раствора, - оборудование устья будущей скважины; 3. подготовительные работы к бурению скважины: - проверка и опробование смонтированного оборудования, - доставка, укладка инструмента и материалов, - подготовка бурового инструмента к работе, - заготовка или доставка бурового раствора; 4. бурение скважины (работы по проходке ствола скважины): - углубление ствола скважины с очисткой ствола от выбуренной породы, - проведение спускоподъемных операций; - вспомогательные работы, связанные с бурением. Процесс бурения состоит из следующих операций: спуско-подъёмных работ (опускание бурильных труб с долотом в скважину до забоя и подъема бурильных труб с отработанным долотом из скважины) и работы долота на забое (разрушение породы долотом). Эти операции периодически прерываются для спуска обсадных труб в скважину, чтобы предохранить стенки скважины от обвалов и разобщить нефтяные (газовые) и водяные горизонты. Одновременно по мере углубления скважины выполняется ряд вспомогательных работ: отбор керна, приготовление промывочной жидкости, геофизические исследования (каротаж), замер кривизны (телеметрия), освоение скважины с целью вызова притока нефти или газа в скважину и т. п. В случае поломки оборудования, аварии или осложнения возникает необходимость в дополнительных работах. Для выполнения перечисленных операций в процессе бурения скважины применяется буровая вышка (рисунок). Рисунок. Схема буровой установки для глубокого вращательного бурения:  1 - талевый канат; 2 - талевый блок; 3 - вышка; 4 — крюк; 5 - буровой шланг; 6 - ведущая труба; 7 - желоба; 8 - буровой насос; 9 - двигатель насоса; 10- обвязка насоса; 11 - приемный резервуар (емкость); 12- бурильный замок; 13 - бурильная труба; 14 - гидравлический забойный двигатель (при роторном бурении не устанавливается); 15 -долото; 16- ротор; 17-лебедка; 18-двигатели лебедки и ротора; 19 - вертлюг Самая верхняя труба в колонне бурильных труб не круглая, а квадратная (реже она может быть также шестигранной или желобчатой). Она называется ведущей бурильной трубой (буровики называют её «квадратом»). Ведущая труба проходит через отверстие круглого стола - ротора и при бурении скважины по мере углубления забоя опускается вниз. Ротор помещается в центре буровой вышки. Бурильные трубы и ведущая труба внутри полые. Ведущая труба верхним концом соединяется с вертлюгом. Нижняя часть вертлюга, соединенная с ведущей трубой, может вращаться вместе с колонной бурильных труб, а его верхняя часть всегда неподвижна. К отверстию (горловине) неподвижной части вертлюга присоединяется гибкий шланг, через который в процессе бурения закачивается в скважину промывочная жидкость при помощи буровых насосов. Последняя, пройдя ведущую трубу и всю колонну бурильных труб, попадает в долото и через отверстия в нем устремляется на забой скважины (при бурении гидравлическим двигателем промывочная жидкость вначале поступает в него, приводя вал двигателя во вращение, а затем - в долото). Выходя из отверстий в долоте, жидкость промывает забой, подхватывает частицы раз буренной породы и вместе с ними через кольцевое пространство между стенками скважины и бурильными трубами поднимается наверх, где направляется в прием насосов, предварительно очищаясь на своем пути от частиц разбуренной породы. К верхней неподвижной части вертлюга шарнирно прикреплен штроп, при помощи которого вертлюг подвешивается на подъемном крюке, связанном с подвижным талевым блоком. На самом верху буровой вышки установлен кронблок, состоящий из нескольких роликов. Во время бурения колонна труб висит на крюке и опускается по мере углубления. Как только долото срабатывается, всю колонну труб поднимают на поверхность для его замены. 5. крепление ствола скважины включает следующие работы: - подготовка ствола скважины, обсадных труб и оборудования к спуску обсадной колонны, - подготовка к спуску, спуск и цементирование обсадной колонны, - ожидание затвердевание цемента (ОЗЦ), - контроль качества цементирования и герметичности обсадной колонны; - установка цементного моста перед спуском эксплуатационной колонны для создания искусственного забоя. Периодически по достижении определённой глубины в соответствии с техническим проектом процесс бурения останавливают для спуска обсадной колонны. После спуска обсадной колонны производят цементирование обсадной колонны (тампонаж), т.е. закачивают цементный раствор через обсадные трубы в кольцевое пространство между ними и стенками скважины. Цементный раствор, поднимаясь вверх, заполняет затрубное пространство. После затвердения цементного раствора, окончания так называемого времени ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ), бурение возобновляется долотом с диаметром меньшим, чем спущенная обсадная колонна до очередной глубины под следующую обсадную колонну. 6. опробование пластов. На этом этапе производят опробование перспективных пластов и испытание скважины на приток нефти или газа; 7. демонтаж бурового оборудования, вышки и привышечных сооружений и подготовка их к транспортированию на новую точку: - демонтаж и отправка демонтированного оборудования и имущества на новую точку; - очистка территории и проведение мероприятий по охране окружающей среды, в т.ч. восстановление плодородного слоя почвы. Тема 4. Конструкция скважины. Как любое строящееся сооружение, скважина состоит из определённых конструктивных элементов. Под конструкцией скважины понимается совокупность данных о числе обсадных колонн, их диаметрах, марке труб и длине, диаметрах ствола скважины под каждую колонну, марках цемента и интервалах цементирования, а также о способах соединения скважины с продуктивным пластом. В скважину спускают обсадные колонны особого назначения. Это направление, кондуктор, промежуточные колонны, эксплуатационная колонна. Помимо перечисленных обсадных колонн, также в отдельных случаях спускают «хвостовики» и «летучки». Направление. Направление спускается в скважину для создания направления стволу скважины, для предупреждения размыва и обрушения горных пород со стенок скважины и для соединения ствола скважины с желобами очистной системы. Направление цементируется на всю длину. Длина направления колеблется от нескольких метров до сотни метров в зависимости от разреза горных пород и условий бурения (море, болото, илистые рыхлые грунты). Кондуктор.Кондуктором перекрывают верхнюю часть геологического разреза неустойчивых пород, пласты, насыщенные водой и другими флюидами, поглощающие промывочную жидкость или проявляющие, подающие пластовые флюиды на поверхность. Кондуктором обязательно перекрываются все пласты пресной воды. На кондуктор устанавливается противовыбросовое оборудование, на устье кондуктор служит также опорой для подвески очередных колонн. Промежуточная колонна. Промежуточные колонны спускаются в том случае, если невозможно бурение без предварительного разобщения зон осложнений (проявления, поглощения, обвалы). Отдельно можно выделить«хвостовики» – предназначенные для крепления только необсаженного интервала скважины с перекрытием предыдущей обсадной колонны. Промежуточная колонна-хвостовик может наращиваться до устья скважин или при благоприятных условиях служить в качестве эксплуатационной колонны. Разновидностью промежуточных колонн являются «летучки» - специальные колонны, служащие для перекрытия интервала осложнений и не имеющие связи с предыдущей или последующими обсадными колоннами. Летучки до устья скважины не наращиваются. Эксплуатационная колонна.Эксплуатационная колонна спускается в скважину для извлечения нефти, газа или для нагнетания в продуктивный горизонт воды или газа с целью поддержания пластового давления.  Требования к конструкции скважинВ зависимости от назначения скважин конструкция может существенно изменяться, но всегда должна удовлетворять некоторым общим требованиям, которые сводятся к следующему: надежное разобщение пройденных пород и их герметизация, что вытекает из требований охраны недр и окружающей среды и достигается за счет прочности и долговечности крепи, герметичности обсадных колонн, межколонных и заколонных пространств, а также за счет изоляции флюидонасыщенных горизонтов; получение максимального количества горно-геологической и физической информации по вскрываемому скважиной разрезу; возможность оперативного контроля за вероятным межколонным или заколонным перетоком флюидов; длительная безаварийная работа при условии безопасного ведения работ на всех этапах жизни скважины; конструкция должна иметь определенный диаметр обсадных труб, что особо относится к эксплуатационной колонне; быть стабильной (не изменять своих первоначальных характеристик в течение длительного времени или после проведения определенных технологических операций); эффективное фиксирование конструкции в стволе скважины; возможность аварийного глушения скважины; возможность трансформации одного вида скважины в другой за счет максимальной унификации по типоразмерам обсадных труб и ствола скважины; возможность проведения всех видов исследований известными и перспективными глубинными приборами; проведение всех технологических операций в скважине, в том числе и по воздействию на продуктивный горизонт; применение различных способов эксплуатации с использованием эффективного оборудования, в том числе и с большими нагрузками на стенку скважины (колонны). Разработка конструкции скважины Основные параметры конструкций скважины: число и диаметр обсадных колонн, марка труб, глубина их спуска, диаметр долот, которые необходимы для бурения под каждую обсадную колонну, а также марка цемента, высота подъёма и качество тампонажного раствора за ними. Разработка конструкции скважины базируется на следующих основных геологических и технико-экономических факторах: геологические особенности залегания горных пород, их физико-механическая характеристика, наличие флюидосодержащих горизонтов, пластовые температуры и давления, а также давление гидроразрыва проходимых пород; назначение и цель бурения скважины; предполагаемый метод заканчивания скважины; способ бурения скважины; уровень организации, техники, технологии бурения и геологическая изученность района буровых работ; уровень квалификации буровой бригады и организация материально-технического обеспечения; способы и техника освоения, эксплуатации и ремонта скважины. К объективным геологическим факторам относят предполагаемую и фактическую литологию, стратиграфию и тектонику разреза, мощность пород с различными проницаемостью, прочностью, пористостью, наличие флюидосодержащих пород и пластовые давления. Геологическое строение разреза горных пород при проектировании конструкции скважин учитывают как неизменный фактор. В процессе разработки залежи ее начальные пластовые характеристики будут изменяться, так как на пластовые давления и температуру влияют продолжительность эксплуатации, темпы отбора флюидов, способы интенсификации добычи и поддержания пластовых давлений, использование новых видов воздействия на продуктивные горизонты в целях более полного извлечения нефти и газа из недр, поэтому эти факторы необходимо учитывать при проектировании конструкции скважин. Конструкция скважин должна отвечать условиям охраны окружающей среды и исключать возможное загрязнение пластовых вод и межпластовые перетоки флюидов не только при бурении и эксплуатации, но и после окончания работ и ликвидации скважины. В связи с этим необходимо обеспечивать условия для качественного и эффективного разобщения пластов. Это один из главнейших факторов. Следовательно, рациональной можно назвать такую конструкцию, которая соответствует геологическим условиям бурения, учитывает назначение скважины и другие, отмеченные выше, факторы и создает условия для бурения интервалов между креплениями в наиболее сжатые сроки. Последнее условие является принципиальным, так как практика буровых работ четко подтверждает, что чем меньше времени затрачивается на бурение интервала ствола между креплениями, тем меньше число и тяжесть возникающих осложнений и ниже стоимость проводки скважины. При бурении первых трех разведочных скважин, если достоверность геологического разреза недостаточна, допускается включение в конструкцию скважины резервной промежуточной обсадной колонны. Если в процессе бурения будет установлено, что необходимость в спуске резервной обсадной колонны отпала, то продолжают углубление ствола под очередную обсадную колонну до запроектированной глубины. Выбор диаметров обсадных колонн и диаметров долот осуществляется снизу вверх, начиная с эксплуатационной колонны. При заканчивании скважин открытым стволом выбор диаметров обсадных колонн и долот начинается с открытой части ствола. Диаметр эксплуатационной колонны зависит от способа заканчивания скважины, условий ее эксплуатации и задается Заказчиком на буровые работы. Тема 5. Типы породоразрушающих инструментов Породоразрушающий инструмент (ПРИ) предназначен для разрушения горной породы на забое при бурении скважин. Классификация ПРИ: I. По назначению долота делятся на три большие группы: для бурения сплошным забоем (без отбора керна), разрушающий породу по всей площади забоя – буровые долота; для колонкового бурения (с отбором керна), разрушающий породу по периферии забоя, т.е. кольцевым забоем – бурильные головки; для специальных работ в пробуренной скважине (выравнивание и расширение ствола) и в обсадной колонне (разбуривание цементного камня) и т.д. – долота специального назначения. II. По принципу разрушения породы долота делятся на: 1. долота режуще-скалывающего действия, разрушающие породу лопастями, наклонными в сторону вращения долота – лопастные долота; 2. долота дробяще-скалывающего действия - шарошечные долота (типа М, МЗ, МС, МЗС, СЗ), разрушающие породу зубьями или штырями, расположенными на шарошках, которые вращаются вокруг своей оси и вокруг оси долота. При вращении долота наряду с дробящим действием зубья (штыри) шарошек, проскальзывая по забою скважины, скалывают (срезают) породу, за счет чего повышается эффективность разрушения пород. 3. долота ударно-дробящего действия – шарошечные долота (типа СТ, Т, ТЗ, ТКЗ, К, ОК), при работе которыми породы разрушаются в результате динамического воздействия (ударов) зубьев шарошек по забою скважины с последующим дроблением. 4. долота истирающе-режущего действия, разрушающие породу алмазными зернами или твердосплавными штырями, располагающимися в торцевой части долота или в кромках вертикально расположенных по отношению к забою скважины лопастей и твердосплавными штырями, расположенными на сферической шарошке одношарошечного долота. III. По конструктивному исполнению долота делятся на три группы: 1. лопастные; 2. шарошечные; 3. секторные. IV. По материалу породоразрушающих элементов долота делятся на четыре группы: со стальным вооружением; с твердосплавным вооружением; с алмазным вооружением; с алмазно-твердосплавным вооружением. |