практикум. Технохимический контроль солода и пива

Скачать 0.54 Mb. Скачать 0.54 Mb.

|

|

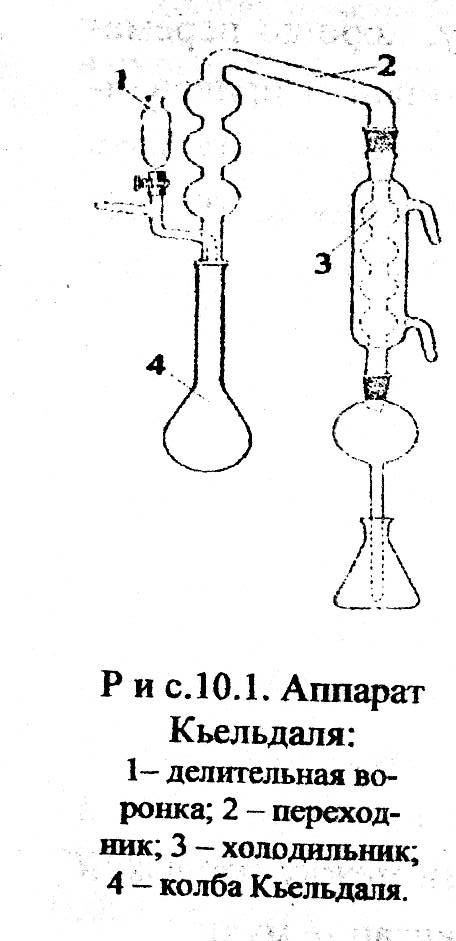

Раздел 3. Исследование содержания азотистых веществ в различных сортах пивоваренного ячменя. Определение содержания белковых веществ Цель изучения раздела – провести сравнительное исследование качества ячменея по содержанию в них белковых веществ и дать заключение по их пригодности для пивоварения. Работа № 10. Определение содержания азотистых веществ в зерне Азотистые вещества нормально вызревшего здорового ячменя преимущественно состоят из белковых веществ. Из небелковых азотистых веществ в небольших количествах в нем находятся лецитин, аминокислоты, пептиды, амиды. По количеству белковые вещества занимают второе место после крахмала среди сухих веществ ячменя. Между содержанием крахмала и белков имеется обратная зависимость: с увеличением количества белков уменьшается количество крахмала и, следовательно, понижается экстрактивность ячменя и его производственная ценность. В этом заключается экономическое значение белковых веществ в оценке качества ячменя. Кроме того, при большом содержании белков ячмень проявляет склонность к самосогреванию, избыток белков часто является причиной появления мути в готовом пиве. При недостатке белков ячмень беден ферментами и дает малопенистое пиво. Оптимальное содержание белков в пивоваренном ячмене находится в пределах 9-12 мас.% сухих веществ. Количество белковых веществ определяют по общему содержанию азота в зерне, при этом допускают, что весь азот находится в форме белка, что, конечно, не совсем точно. Для вычисления содержания белковых веществ по общему количеству азота используют переводной коэффициент, величина которого зависит от содержания азота в данном белке. В белках разных зерновых культур содержание азота колеблется от 14,5 до 19,5 мас.%. В белках ячменя, ржи, пшеницы, овса в среднем содержится 17,5% азота и переводной коэффициент, следовательно, будет равен 5,7(100:17,5), а в белках кукурузы, риса и других культур – 16% азота и переводной коэффициент равен 6,25. Однако в специальной литературе для белков ячменя принят коэффициент 6,25, и для сравнения полученных результатов анализа с литературными данными рекомендуется пользоваться этим коэффициентом. Наиболее распространенным методом определения содержания азота является метод Кьельдаля: исследуемый материал подвергают окислению крепкой серной кислотой при нагревании. Серная кислота распадается до сернистого газа и окисляет углерод исследуемого материала до диоксида углерода, водород – до воды, а азот восстанавливает в аммиак:  RCHNH2COOH+H2SO4 SO2+CO2+H2O+NH3 RCHNH2COOH+H2SO4 SO2+CO2+H2O+NH3Образовавшийся аммиак связывается с избытком серной кислоты в сульфат аммония: 2NH3+ H2SO4=(NH4)2SO4 Последний разлагают раствором щелочи:  (NH4)2SO4+2NaOH=2NH3 +Na2SO4+2H2O (NH4)2SO4+2NaOH=2NH3 +Na2SO4+2H2OВысвободившийся аммиак количественно определяют обратным титрованием раствором кислоты. По количеству аммиака вычисляют содержание белков. Для этого выделяющийся аммиак отгоняют с водяным паром и улавливают 0,025М раствором серной кислоты. Избыток непрореагировавшей с аммиаком серной кислоты оттитровывают 0,1М раствором гидроксида натрия. По разности между точным объемом кислоты в приемнике и объемом щелочи, пошедшей на титрование избытка кислоты, находят количество кислоты, связанной с аммиаком. 1мл 0,025М раствора серной кислоты вступает во взаимодействие с аммиаком в количестве, соответствующем 0,0014г азота. Приборы:прибор Кьельдаля с колбой на 250мл; конические колбы вместимостью 100-250мл; стеклянные пластинки размером 20х20см для приготовления навески. Реактивы:0,025М раствор серной кислоты; 0,1М раствор гидроксида натрия; 33%-ный раствор гидроксида натрия; серная кислота с относительной плотностью 1,84; катализатор (смесь 10г сульфата меди, 100г сульфата калия тщательно перемешивают и растирают в ступке); смешанный индикатор (смесь 100мл раствора 0,13г метиленового голубого в спирте и 200мл раствора 0,14г метилового красного в спирте, которая в кислой среде дает красно-фиолетовое окрашивание, в щелочной – зеленое, в точке перехода при рН 5,5 – почти бесцветна). Методика проведения анализа Из среднего образца отделяют 30-50г ячменя, удаляют из него сорную примесь (кроме испорченных зерен), измельчают на лабораторной мельнице так, чтобы размолотое зерно полностью проходило через проволочное сито с размерами отверстий в свету 0,8мм. Ячменную муку переносят на стеклянную пластинку, хорошо перемешивают, разравнивают по всей поверхности пластинки и придавливают другой такой же пластинкой. Толщина слоя муки должна быть 3-4мм. Затем верхнюю пластину снимают и не менее чем из 10 мест совочком маленькими порциями отбирают около 1г муки в сухую пробирку. Пробирку подбирают такого диаметра, чтобы она свободно входила в горло колбы Кьельдаля. Одновременно берут пробу для определения влажности в сухие взвешенные бюксы. Определение общего азота и влажности ведут в двух параллельных пробах. Пробирку с мукой взвешивают на аналитических весах с точностью до ±0,0002г, в горизонтальном положении вставляют по возможности глубже в горло колбы Кьельдаля, чтобы крупинки муки не попали на стенки горла и, опрокидывая пробирку, высыпают муку в колбу. Пустую пробирку взвешивают и по разности между первым и вторым взвешиваниями находят массу взятой на сжигание муки. Для сжигания отмеривают цилиндром 10мл серной кислоты с относительной плотностью 1,84, небольшим ее количеством полностью смачивают муку, затем оставшейся кислотой обмывают стенки колбы, добавляют 0,5-1г катализатора, колбу закрывают специальной насадкой или стеклянной воронкой диаметром 3-4см и наклонно устанавливают в вытяжном шкафу над электроплиткой. В начале сжигания, пока не прекратится вспенивание массы, нагревание регулируют так, чтобы не допустить попадания пены в горло колбы. Когда обугливание закончится, нагрев усиливают и при равномерном кипении продолжают сжигание. Для смывания обуглившихся частиц муки со стенок колбы периодически слегка встряхивают её содержимое. Когда жидкость в колбе приобретет синевато-зеленый цвет без желтого оттенка, кипячение продолжают еще 10-15мин, затем нагрев прекращают и колбу охлаждают. После охлаждения к содержимому колбы осторожно порциями приливают, взбалтывая, около 30мл дистиллированной воды, охлаждают и приступают к отгонке аммиака на установке, изображенной на рис. 10.1.  Приподнимают штатив и, немного обмыв кончик холодильника дистиллированной водой над приемной конической колбой, убирают последнюю из-под холодильника. Заменяют колбу Кьельдаля на пустую и опять «пропаривают» для удаления остатков аммиака. Содержание азота, % на сухое вещество ячменя, рассчитывают по формуле:

где а – количество взятого в приемник 0,025М раствора серной кислоты, мл; b – количество 0,1М раствора гидроксида натрия, пошедшего на обратное титрование, мл; w – влажность муки, %; н – навеска муки, г. Для пересчета на белковые вещества количество азота умножают на коэффициент 6,25. За содержание белковых веществ в ячмене принимают среднее арифметическое значение из двух параллельных определений, при этом расхождение между ними не должно превышать ±0,3%. Результаты определения белка выражают с точностью до 0,01%. Пример.Для определения азота взято 0,7256г ячменной муки влажностью 14,59%. В приемную колбу отмерено 25мл 0,025М раствора серной кислоты, а на обратное титрование пошло 16мл 0,1М раствора гидроксида натрия. Содержание азота в ячмене составляет:

или 2,03·6,25=12,69% белковых веществ на сухое вещество ячменя. Результаты определений заносят в таблицу (табл. 10.1). Таблица 10.1 Сравнительная оценка качества ячменя по содержанию белков

Контрольные вопросы: Перечислите азотистые вещества, входящие в состав зерна ячменя. Каким образом вычисляют содержание белковых веществ в зерне? Какова сущность определения азотистых веществ по Кьельдалю? Что делают с избытком непрореагировавшей с аммиаком серной кислотой? Опишите ход работы на установке Кьельдаля. Контрольные вопросы к разделу: Содержание азотистых веществ в ячмене. Их роль в пивоварении. Требования действующего ГОСТа на содержание азотистых веществ в ячмене. Какой переводной коэффициент используется для пересчета содержания общего азота в белковые вещества ячменя? Сущность метода определения белковых веществ в ячмене по Кьельдалю. Раздел 4. Исследование качества хмеля и хмелепродуктов Цель изучения раздела – сравнительное исследование качества хмеля и хмелепродуктов. Работа №11. Хмель как сырье для пивоварения. Оценка качества хмеля Незаменимым сырьем в пивоварении является хмель, который придает специфический вкус и аромат напитку, обладает антисептическими свойствами и способствует коагуляции белков при кипячении сусла. Хмель применяется шишковой прессованный, молотый брикетированный, гранулированный и в виде хмелевых экстрактов. К прессованному шишковому хмелю по ГОСТ 21947-76 предъявляются требования с учетом базисных и ограничительных норм. Базисные нормыпредусматривают в хмеле: цвет – светло-желто-зеленый, шишки хмеля могут быть с покрасневшими кончиками лепестков: содержание α-кислоты в пересчете на сухое вещество – 3,5%; влажность – 13%. Ограничительные нормыдопускают: цвет зеленый, желтовато-зеленый, зеленовато-желтый, желтый с коричневыми пятнами, бурый; содержание α-кислоты в пересчете на сухое вещество – не менее 2,5%; содержание хмелевых примесей для хмеля машинного сбора – не более 10%, ручного сбора – не более 5%; содержание золы в пересчете на сухое вещество – не более 14%; влажность – 11-13%; содержание семян – не более 4%, осыпавшихся лепестков – не более 25%. При хранении хмеля, даже в благоприятных условиях, его качество постепенно ухудшается. Кроме того, охмеление шишковым хмелем экономически неэффективно, так как при этом теряется 70-80% горьких веществ. В последнее время широко используют продукты переработки хмеля, позволяющие повысить степень использования горьких веществ, стойкость ценных компонентов в процессе хранения хмелевых препаратов, сократить расходы на хранение и транспортирование, упростить способ применения и, наконец, улучшить стабильность и качество охмеления сусла и пива. Продуктами переработки хмеля – хмелепродуктами – являются молотый брикетированный хмель, гранулированный хмель, хмелевые экстракты (неизомеризованные и изомеризованные), комбинированные препараты хмеля. Молотый брикетированный хмельполучают из шишкового хмеля путем предварительной его подсушки до влажности 6-6,5%. Подсушенный хмель измельчают на молотковой дробилке и прессуют в брикеты массой 280-300г, упаковывают в мешочки из полимерной пленки, которые закрывают под вакуумом. Влажность готовых брикетов должна быть не менее 6 и не более 7%; содержание α-кислоты – не менее 3,0-3,5%. Гранулированный хмельполучают из хмеля-сырца путем предварительной подсушки до влажности 6-7% с последующим измельчением, получением гранул и их охлаждением. Гранулированный хмель фасуют в пакеты из полимерной пленки массой до 5кг и быстро упаковывают под вакуумом. Гранулы диаметром 10мм и длиной 15-17мм имеют хмелевой запах, зеленый цвет, влажность не более 13%, содержание α-кислоты не менее 2,5%. При замене шишкового хмеля молотым брикетированным или гранулированным хмелем степень использования горьких веществ увеличивается на 10-15%. Хмелевые экстракты.Горькие вещества хмеля наиболее эффективно используются в виде различных хмелевых экстрактов, которые получают путем экстрагирования шишкового хмеля органическими и неорганическими растворителями. Поскольку при этом не исключена возможность попадания в готовое пиво растворителей, применяют только нетоксичные растворители. СО2 – экстракт хмеля получают путем обработки измельченного шишкового хмеля жидким диоксидом углерода при температуре 20-25ºС и давлении 4,5-5,9МПа в течение 1-1,5ч с последующим концентрированием. Представляет собой мазеобразную массу от желтого до светло-коричневого цвета, с хмелевым запахом и горьким вкусом; содержание сухих веществ – не менее 80%; содержание α-кислоты – не менее 28%. Диоксид углерода извлекает из хмеля горькие и ароматические вещества, а полифенольные вещества в нем нерастворимы. Экстракт хмеля (спиртовый)получают экстрагированием хмеля 96%-ным этиловым спиртом. После экстракции этанол отделяют под вакуумом, а экстракт концентрируют до содержанию сухих веществ не менее 60%. В этаноле полностью растворяются горькие и ароматические вещества и частично полифенольные вещества. Для более полного извлечения полифенольных веществ проводят вторую стадию экстракции – обработку горячей водой. Экстракт хмеляимеет вид густого сиропа темно-зеленого цвета с коричневым оттенком, с хмелевым запахом. Содержание α-кислоты – не менее 12% при использовании для приготовления экстракта хмеля базисных норм качества хмеля; при ограничительных нормах качества – не менее 9%. Степень использования горьких веществ в виде экстрактов повышается на 20-25% с заменой им 25-75% хмелевых шишек. Контрольные вопросы: Перечислите базисные нормы качества хмеля. Каким образом получают гранулированный хмель? Какова должна быть влажность молотого брикетированного хмеля? Каким образом получают СО2-экстакт хмеля? Дайте характеристику органолептическим показателям экстракта хмеля. Работа №12. Определение органолептических и физических показателей качества хмеля Для оценки хмеля по запаху из средней пробы берут горсть шишек и определяют специфический хмелевой аромат. Для его усиления шишку разрывают на две половинки и трут друг о друга. В горсти шишек определяют наличие посторонних запахов (плесневелого, дымного, сырного и валерианового), которые в хмеле недопустимы. Цвет оценивают визуально при хорошем дневном освещении, положив шишки на лист синей бумаги. Поражение плесневыми грибами.Хмель, пораженный плесенью, в производство не допускается. Приборы:стереоскопический микроскоп Биолам с увеличением в 8-10х. Методика проведения анализа От средней пробы отбирают подряд 50 целых шишек хмеля, разрывают их на две половинки по стерженьку и устанавливают наличие или отсутствие плесени с помощью микроскопа. Содержание листьев, стеблей и других хмелевых примесей Приборы: весы лабораторные технические; пинцет. Методика проведения анализа Навеску хмеля массой 50г (точность должна быть до 0,01г) высыпают на лист бумаги и пинцетом отбирают свободные стебли, черешки и листья. Полностью до основания шишек удаляют черешки. Все примеси собирают и взвешивают с точностью до 0,01г. Содержание хмелевых примесей х, %, вычисляют по формуле х = (т – 1,5)·2, (12.1) где т – масса примесей, г; 1,5 – поправка на массу черешков длиной до 2см. Вычисление производят с точностью до 0,1%. Расхождения между результатами двух параллельных определений и между результатами, проведенными в двух лабораториях, не должны превышать 0,5%. Определение содержания осыпавшихся лепестков Навеску хмеля массой 50г высыпают на лист бумаги и пинцетом выбирают свободно осыпавшиеся лепестки. Навеску и осыпавшиеся лепестки взвешивают до десятых долей грамма. Содержание осыпавшихся лепестков х, %, вычисляют по формуле: х = 2·т, (12.2) где т – масса осыпавшихся лепестков, г. расхождения между результатами двух параллельных определений и между результатами определений, проведенных в двух опытах, не должны превышать 1,0%. Определение семянности хмеля Семена хмеля содержат алкалоиды, ухудшающие вкус пива, и жир, снижающий пенообразовательную способность пива. Они содержатся в оплодотворенном хмеле и являются балластом. Для анализа из среднего образца берут навеску массой 25г, из которой отбирают целые шишки и взвешивают их. Затем каждую шишку осторожно разламывают и выбирают из нее семена. Очищенные от оболочки семена взвешивают с точностью до 0,01г. содержание семян хмеля х, (в %), вычисляют по формуле

(12.3) где т2 – масса семян, г; т1 – масса целых шишек, из которых отобраны семена, г. Тонкость помола молотого и брикетированного хмеля Тонкость помола характеризуется остатком молотого или брикетированного хмеля на сите с отверстиями 0,5мм, который должен быть не более 10% массы навески, взятой на анализ. Контрольные вопросы: Каким образом определяют пораженность хмеля плесневыми грибами? Каким образом определяют содержание листьев, стеблей и других хмелевых примесей в хмеле? Как определяют содержание осыпавшихся лепестков? Как определяют семянность хмеля? Чем характеризуется тонкость помола молотого и брикетированного хмеля? Работа №13. Определение влажности хмеля Хмель должен содержать 11-13% воды (ГОСТ 21947-76). Если его влажность ниже 11%, хмелевые шишки легко разламываются, и в результате теряется лупулин. Хмель, имеющий влажность выше 13%, непригоден для хранения, так как легко плесневеет и приобретает прелый запах. Приборы:бюкса; аналитические весы. Методика проведения анализа Во взвешенную бюксу насыпают 2г измельченного хмеля, взвешивают на аналитических весах и ставят в сушильный шкаф, где выдерживают при температуре 105ºС в течение 3ч. После охлаждения в эксикаторе бюксу с навеской вновь взвешивают. Содержание влаги w, %, вычисляют по формуле:

где а – масса бюкса с навеской хмеля до высушивания, г; b – масса бюкса с навеской после высушивания, г; с – масса пустого бюкса, г. Одновременно проводят два определения. При этом отклонение в двух параллельных определениях влажности допускается не более 0,5%. Работа №14. Определение зольности хмеля Зольность – отношение массы золы, оставшейся после прокаливания навески хмеля, к массе навески. Зольность может быть обусловлена содержанием минеральных веществ в хмеле, не влияющих на процессы пивоварения, а также загрязненностью хмеля песком и глиной, которая отрицательно сказывается на последующих процессах. Приборы:тигли фарфоровые с крышками; тигельные щипцы; муфельная печь. Методика проведения анализа В прокаленный тигель отвешивают 1,000г измельченного хмеля, который сначала медленно сжигают на электрической плитке, а затем прокаливают в муфельной печи. После прокаливания тигель охлаждают, а затем вторично прокаливают. Если после этого масса тигля с золой не изменилась, озоление считают законченным. Зольность хмеля З, % на сухое вещество, рассчитывают по формуле:

где а – масса золы, г; b – масса навески хмеля, г; W– влажность хмеля, %. Работа №15. Определение содержания α-кислоты в хмеле Содержание α-кислоты наиболее часто определяют кондуктометрическим и спектрофотометрическим методами. Кондуктометрический метод (ГОСТ 21948-76) основан на измерении силы тока, проходящего через экстракт горьких веществ в процессе титрования его ацетатом свинца (рис. 15.1). Приборы:кондуктометр для определения α-кислоты марки ПАК-1; автотрансформатор раторный; магнитная мешалка; электрическая мельница; мельчитель РТ-2; экстракционная колба; пипетка вместимостью 10мл; бюретка; мерная колба вместимостью 100мл; стакан вместимостью 100мл; аспиратор; мерный цилиндр вместимостью 50-100мл; воронка со складчатым фильтром.

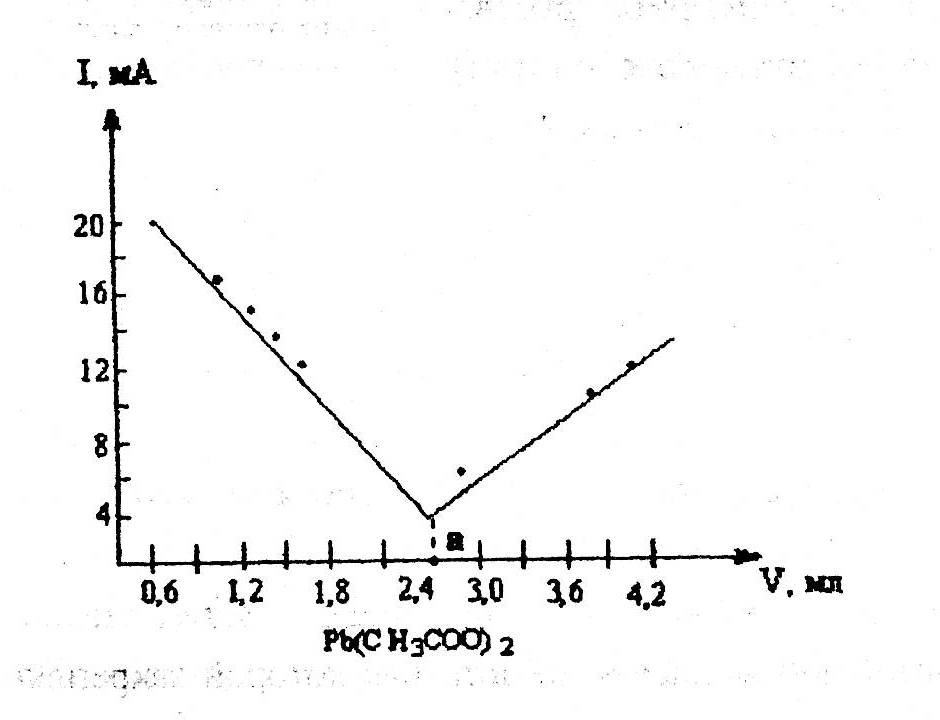

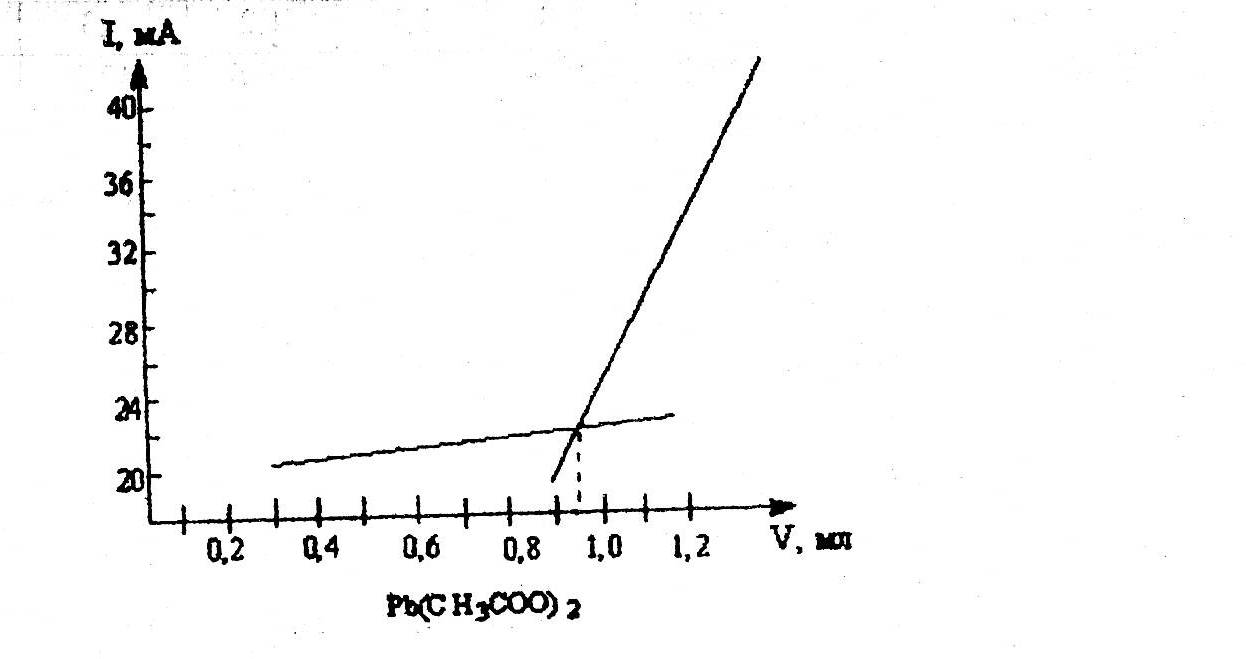

После приготовления 4%-ного раствора ацетата свинца определяют титр раствора. Для этого с помощью аспиратора отбирают пипеткой 5мл 0,05М раствора серной кислоты, переносят в химический стакан вместимостью 100мл и приливают 45мл 5%-ного раствора глицерина. В стакан опускают якорь магнитной мешалки. Затем стакан вставляют в гнездо магнитной мешалки, на штативе которой закрепляют микробюретку с 4%-ным раствором ацетата свинца и датчик кондуктометра. В стакан с титруемой жидкостью опускают кондуктометрическую ячейку и определяют начальную точку титрования. Затем раствор ацетата свинца приливают по 0,3мл в стакан, постоянно размешивая, и после каждой порции определяют на кондуктометре значение силы тока, проходящего через раствор. Как только сила тока начнет увеличиваться, приливают еще 4-5 порций раствора ацетата свинца. Результаты титрования записывают в рабочий журнал. На основе полученных значений силы тока строят график титрования (рис. 15.2). По оси абсцисс откладывают объем ацетата свинца, израсходованного на титрование (в мл), а по оси ординат – силу тока, проходящего через раствор. Точки соединяют прямыми линиями, из пересечения которых на ось абсцисс опускают перпендикуляр и находят точку эквивалента а, соответствующую объему ацетата свинца, израсходованного на титрование. Титр ацетата свинца Т определяют по формуле Т=2,37/a, (15.1) где а – объем 4%-ного раствора ацетата свинца, израсходованного на титрование 5мл 0,5М раствора серной кислоты, мл.  Рис. 15.2. График кондуктометрического титрования для установки титра Методика проведения анализа Размолотый хмель средней пробы (7,50г) экстрагируют 5мл этилового спирта и диизопропилового эфира в течение 5мин в экстракционной колбе, которую устанавливают в микроизмельчителе РТ-2. содержимое колбы отфильтровывают через складчатый фильтр в колбу вместимостью 100мл, из которой 10мл экстракта пипеткой с помощью аспиратора переносят в стеклянный стакан вместимостью 100мл и добавляют в него 40мл 5%-ного спиртового раствора глицерина. Затем стакан вставляют в гнездо на площадке магнитной мешалки, на штативе которой закрепляют микробюретку с раствором ацетата свинца. Опускают в стакан якорь магнитной мешалки. Устанавливают туда же погруженную электродную ячейку и ведут титрование, как указано выше. На основе полученных значений силы тока строят график титрования (рис. 15.3). Для каждой партии хмеля проводят два параллельных определения в экстракте, полученном из одной навески.  Рис. 15.3. График кондуктометрического титрования для определения α-кислоты в хмеле Содержание α-кислоты в процентах в пересчете на сухое вещество вычисляют по формуле

(15.2) где а – объем 4%-ного раствора ацетата свинца, израсходованного на титрование до точки эквивалентности, мл; Т – поправка на титр; wх– влажность хмеля, %; 2,54 – постоянный коэффициент. Вычисления производят до 0,01% с последующим округлением до 0,1%. За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений. Расхождения между результатами двух параллельных определений не должны превышать 0,1%, а между результатами определений, проведенных в двух лабораториях, - 0,3%. Пример.До начала титрования кондуктометр показывал значение силы тока 20мА. В процессе анализа были зарегистрированы следующие показания прибора:

На построенном по этим данным графике точка эквивалентности а соответствует 0,93 при определении титра ацетата свинца – 2,7. поправка на титр Т=3,37/2,70=0,877. Содержание α-кислоты в исследуемом хмеле с влажностью 11,3% рассчитывают по формуле:

(15.3) В данном случае α=2,54·0,93·100·0,877/100-11,3=2,34%. Спектрофотометрический метод основан на зависимости поглощения света определяемым веществом. Если пропустить через слой раствора пучок света с интенсивностью I0, то при этом часть падающего светового потока будет поглощена, и при выходе его из этого слоя интенсивность света уменьшается до I. Поглощение света раствором сильно зависит от длины волны поглощаемого света, поэтому фотометрические исследования проводят, пользуясь монохроматическим светом – светом определенной длины волны. Принцип определения концентрации химических веществ по величине поглощения ими света основан на законе Бугера-Ламберта-Бера: I=I010-klc (15.4) где I – интенсивность светового потока, прошедшего через поглощающее вещество; I0 – интенсивность светового потока, падающего на поглощающее вещество; k – коэффициент поглощения, величина которого зависит от природы растворенного вещества, температуры растворителя и длины волны света; l – толщина поглощающего слоя раствора вещества; с – концентрация растворенного вещества. Поглощение при толщине слоя 1см и единице концентрации г-моль в 1л называют удельным поглощением вещества. Отношение I/ I0 называют пропусканием светового потока и обозначают буквой Т. Логарифм величины, обратной пропусканию lg 1/Т, называют оптической плотностью D, или экстинкцией. В соответствии с этим закон Бугера-Ламберта-Бера можно представить в виде уравнения: D=klc (15.5) Из этого уравнения следует, что оптическая плотность D прямо пропорциональна концентрации вещества в растворе и толщине поглощающего слоя. Если концентрацию поглощающего вещества обозначить в граммах на 100мл раствора, то величина оптической плотности раствора

(15.6)

Величина Е при определенной длине волны является индивидуальной константой вещества. Таким образом, чтобы найти концентрацию с поглощающего вещества в растворе, зная величину Е, необходимо только установить оптическую плотность раствора в кювете длиной l. Величина с может быть рассчитана по формуле

(15.7) Для определения оптической плотности растворов горьких веществ применяют спектрофотометры. Величину светопропускания и оптическую плотность измеряют относительно чистого растворителя, светопропускание которого принимают за 100%, а оптическую плотность равной 0. Все спектрофотометры состоят из фотометра для измерения интенсивности света и монохроматора для выделения узких спектральных полос шириной от 5 до 30нм. Спектрофотометры позволяют измерять оптическую плотность и коэффициент светопропускания растворов и прозрачных твердых тел в интервале длин волн от 170 до 1100нм, т.е. в ультрафиолетовой и видимой областях, а также в ближайшей инфракрасной области спектра. Приборы:спектрофотометр с кварцевыми кюветами на 1см; электрическая мельница; микроизмельчитель растительных тканей; мерные колбы вместимостью 250 и 100мл; микропипетка на 1мл; шприцевая пипетка для выливания жидкости из кювет; стеклянный фильтр №3. Реактивы:бензол (ч.д.а.) (дополнительно высушивается над безводным хлоридом кальция и очищается дистилляцией в перегонном аппарате с дефлегматором при 80ºС; первые и последние фракции отбрасываются); этиловый спирт (дополнительная очистка бензола и этилового спирта обязательна, так как они содержат ряд примесей, поглощающих свет в необходимой для анализа области спектра (275нм); степень очистки контролируют путем сравнения величин поглощения растворителя и дистиллированной воды); 0,2М раствор гидроксида натрия; щелочный раствор хромата калия (0,0400г х.ч. К2СrО4 и 3,3г х.ч. КОН 85%-ного в гранулах в 1л дистиллированной воды). Проверка градуировки спектрофотометра излагается в «Описании и руководстве к пользованию спектрофотометром». Градуировку шкалы длин волн удобно контролировать по химически чистому бензолу. Проверку правильности шкалы оптической плотности в ультрафиолетовой области проводят по щелочному раствору хромата калия. Оптическая плотность раствора хромата калия при 275нм составляет 0,762; при 325нм – 0,092; при 355нм – 0,695. Отклонения не должны превышать 0,015. Для получения точных и воспроизводимых результатов большое значение имеет чистота кювет, поэтому перед определением кюветы чистят. Наматывают на тонкую деревянную палочку тампон, смачивают его этиловым спиртом и протирают им внутренние и наружные стенки кювет. Затем кюветы споласкивают спиртом снаружи и внутри и сушат на воздухе. Для ускорения высушивания кюветы обдувают воздухом. Кюветы считаются готовыми к работе, если после высушивания на их поверхности при просматривании в проходящем свете не обнаруживаются какие-либо пятна. В случае обнаружения пятен кюветы повторно осторожно протирают лоскутком батиста. Жидкость в кюветы наливают обычной пипеткой, а выливают из них шприцевой пипеткой. После установки кювет в кюветодержатель прикасаться к ним руками не следует. Для определения поправки на идентичность кювет величину пропускания одной из кювет принимают за 100%, D=0 и по отношению к ней находят величину пропускания другой кюветы. Разница между величинами оптической плотности кювет является поправкой, которая может быть положительной или отрицательной. Допустим, что пропускание второй кюветы по сравнению с первой составило 101%, а D=0,004. В таком случае при измерении оптической плотности следует в первую кювету наливать растворитель, а во вторую – раствор исследуемых веществ и к полученной величине прибавлять поправку 0,004. Методика проведения анализа 5г размолотого хмеля экстрагируют 150г бензола в микроизмельчителе в течение 5мин. Полученный экстракт фильтруют через стеклянный фильтр Шота №3 в мерную колбу вместимостью 250мл. Хмелевую дробину на фильтре промывают 6 раз порциями бензола по 15мл. Содержимое колбы доводят бензолом до метки и тщательно взбалтывают. В мерную колбу на 100мл вносят 1мл этого раствора и добавляют 1мл 0,2М раствора гидроксида натрия и доливают этанолом до метки. Аналогичным образом проводят холостой опыт с раствором, в который вместо 1мл бензольного раствора горьких веществ вводят в мерную колбу 1мл чистого бензола, добавляют к нему также 1мл 0,2н раствора гидроксида натрия и доливают до метки этанолом. Затем определяют на спектрофотометре величину оптической плотности исследуемого раствора при длинах волн 275, 325 и 355нм, устанавливая прибор на нуль при каждой длине волны по раствору в холостом опыте. Пользуются кварцевыми кюветами толщиной 1см. Одну из наполняют раствором для холостого опыта, а вторую – исследуемым раствором. Приведенные длины волн являются соответствующими максимумами: 275 – для бензола; 325 – для α-кислоты и 355 – β-кислоты. Расчет содержания α-кислоты, % на воздушно-сухое вещество хмеля, рассчитывают по формуле:

(15.8) В пересчете на сухое вещество будем иметь, %,

(15.9) где wх – влажность хмеля, %. Пример. Для определения содержания α-кислоты в хмеле с влажностью 10,53% получены следующие величины оптической плотности: D325=0,714; D355=0,741; D275=0,231. При этих величинах

Определение содержания α-кислоты в хмелевых экстрактах В готовых хмелевых экстрактах содержание α-кислоты определяют кондуктометрическим методом также, как и в шишковом хмеле. Для этого на аналитических весах отвешивают около 1г экстракта и растворяют его в 50мл диизопропилового эфира. Раствор фильтруют через складчатый фильтр, прикрыв его чашкой Петри. К 10мл фильтрата добавляют 40мл 5%-ного спиртового раствора глицерина, смесь титруют свежеприготовленным 4%-ным раствором ацетата свинца в 25%-ном растворе глицерина в этиловом спирте при непрерывном перемешивании титруемого раствора магнитной мешалкой. Содержание α-кислоты в процентах к массе сухого вещества рассчитывают по формуле

(15.10) где α – объем 4%-ного раствора ацетата свинца, пошедший на кондуктометрическое титрование (определяется по графику титрования), мл; b – навеска экстракта, г. Результаты определений заносят в таблицу (табл. 15.1) Таблица 15.1 Сравнительная характеристика качества хмеля и хмелепродуктов

Контрольные вопросы: На чем основан кондуктометрический метод определения α-кислот в хмеле? На чем основан спектрофотометрический метод определения α-кислот в хмеле? Каким образом, осуществляется поправка на идентичность кювет при работе на спектрофотометре? На чем основан принцип определения концентрации химических веществ по величине поглощения ими света ? Работа №16. Определение содержания сухих веществ в хмелевых экстрактах Приборы:сушильный шкаф; технический весы. Методика проведения анализа В высушенный и взвешенный бюкс отвешивают около 1г экстракта. Закрывают бюкс крышкой и взвешивают. Вращательным движением экстракт распределяют по поверхности дна и стенок бюкса. Навеску высушивают при температуре 105ºС в сушильном шкафу в течение 1ч. Содержание сухих веществ рассчитывают по формуле

где Р – содержание сухих веществ, %; А – масса бюкса с навеской до сушки, г; В – масса бюкса с навеской после сушки, г; С – масса пустого бюкса, г. Контрольные вопросы к разделу: Роль хмеля в пивоварении. Продукты переработки хмеля. Химический состав хмеля и значение отдельных составляющих при производстве пива. Какие показатели качества хмеля определяются органолептически? Какие показатели качества хмеля относятся к физическим показателям? Какие показатели качества хмеля относятся к химическим показателям? Действующие ГОСТы на хмель. Условия хранения хмеля. Сущность кондуктометрического метода определения α-кислоты в хмеле. Сущность спектрофотометрического метода определения α-кислот в хмеле. Хмелевые экстракты и хмелевые порошки, их преимущества перед шишковым хмелем. Список литературы Грачева И. М., Кривова А. Ю. Технология ферментных препаратов.- М.: Элевар, 2000.- 512 с. Ермолаева Г. А., Колчева Р. А. Технология и оборудование производства пива и безалкогольных напитков.- М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000.- 416 с. Колеснов А. Ю. Биохимические системы в оценке качества продуктов питания (ферментативный анализ).- М.: Пищевая промышленность, 2000.- 416 с. Косминский Г. И. Технология солода, пива и безалкогольных напитков. Лабораторный практикум по технологическому контролю производства,- Минск: Дизайн ПРО, 1998.- 352 с. Практикум по аналитической химии / В. П. Васильев, Р. П. Морозова, Л. А. Кочергина; под ред. В. П. Васильева.- М.: Химия, 2000.- 238 с. Скуратовская О. Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. 3. Сахар и сахарные кондитерские изделия.- М.: ДеЛи принт, 2001.- 122 с. Фейденгольд В. Б., Маевская С. Л. Лабораторное оборудование для контроля качества зерна и продуктов его переработки,- М.: ЗооМедВет, 2001,- 240 с. Фомина О. Н., Левин А. М., Нарсеев А. В. Зерно. Контроль качества и безопасности по международным стандартам.- М.: Протектор, 2001.- 368 с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||