практикум. Технохимический контроль солода и пива

Скачать 0.54 Mb. Скачать 0.54 Mb.

|

|

Раздел 2. Исследование химических показателей различных сортов пивоваренного ячменя Цель изучения раздела – исследование различных сортов пивоваренного ячменя по химическим показателям. Работа №5. Определение влажности зерна для пивоварения Влажность – количество воды, удаляемой из зерна при высушивании, выраженное в процентах к его массе. Основное значение влажности заключается в том, что с ее изменением меняется содержание сухих веществ, а следовательно, и выход экстракта из единицы массы ячменя. С влажностью связаны многие свойства зерна. С повышением влажности сверх критической активизируется жизнедеятельность самого зерна и находящихся в его массе микробов и амбарных вредителей, что приводит к самосогреванию и порче зерна. Поглощая влагу, зерно набухает, увеличиваются его размеры и объем, вследствие чего крупность ячменя с повышенной влажностью получается выше, чем ячменя с нормальной влажностью. Содержание влаги в зерне может колебаться в широких пределах, но на сохранность зерна оказывают влияние лишь изменения в узких интервалах. В соответствии с ГОСТ 5060-86 зерно по влажности делится на четыре категории: сухое – при влажности до 14%; средней сухости – свыше 14 до 15,5%; влажное – свыше 15,5 до 17%; сырое – свыше 17%. Заводы, не имеющие зерносушилок, должны принимать только сухое и средней сухости зерно. Для определения влажности зерна разработано много методов, основанных на различных принципах. В пивоваренной отрасли пищевой промышленности применяются несколько методов высушивания: до постоянной массы в сушильном шкафу; ускоренный в сушильном шкафу; инфракрасными лучами в аппарате Чижовой. Основным стандартным методом определения влажности зерна является метод ускоренного высушивания размолотого зерна в электрическом сушильном шкафу. Метод высушивания до постоянной массы заключается в высушивании навески среднего образца исследуемого материала в сушильном шкафу при температуре 105ºС в течение 4-5см в металлических бюксах диаметром 5-6см, высотой 4-5см с хорошо притертыми крышками. Достоинством этого метода является более точный результат по сравнению с остальными, недостатком – длительность. Ускоренное высушиваниеведется при температуре 130ºС в течение 40мин. Преимущество метода – в сравнительно быстром определении, а недостатком является меньшая точность, так как при высокой температуре происходит окисление составных веществ анализируемого продукта с образованием летучих кислот, спиртов, которые удаляются одновременно с влагой. Приборы:сушильный шкаф; металлические бюксы с крышками; тигельные щипцы; эксикатор. Методика проведения анализа Из образца ячменя, выделенного из средней пробы для определения влажности, берут около 30г и размалывают. Размолотое зерно собирают в банку с притертой крышкой. Перед взятием навески его хорошо перемешивают в банке и ложкой из разных мест берут порции для двух параллельных навесок в предварительно высушенные и взвешенные бюксы. Взвешивание проводят на весах с точностью до 5 + 0,01г. В сушильный шкаф, нагретый до 130ºС, ставят бюксы на снятые с них крышки; при этом температура обычно падает до 125ºС и ниже. Отмечают время и ведут высушивание в течение 40мин при установленной температуре 130ºС. Затем бюксы щипцами вынимают из шкафа, накрывают крышками, охлаждают в эксикаторе в течение 15-20мин и взвешивают с точностью до +0,01г. Влажность w, %, рассчитывают по формуле:

где a – масса бюкса с навеской до высушивания, г; b – масса бюкса с навеской после высушивания, г; с – масса пустого бюкса, г. Контрольные вопросы: Что называется влажностью? На какие категории делится по влажности зерно? Перечислите методы высушивания до постоянной массы. В чем заключается метод высушивания до постоянной массы? В чем заключается метод ускоренного высушивания? Работа №6. Определение экстрактивности зерна Экстрактивность ячменя – то максимальное количество сухих веществ зерна, которое может быть использовано в процессе производства пива. Экстрактивность выражают в процентах на сухое вещество ячменя. Для пивоваренного ячменя экстрактивность лежит в интервале 78-82%. Определение экстрактивности ячменя дает возможность оценить ожидаемую экстрактивность солода. Основная масса экстрактивных веществ ячменя представлена крахмалом, содержание которого в ячмене колеблется в пределах 60-70%. Вторым важным компонентом экстрактивных веществ являются пентозаны (7,5-10,5%) и другие некрахмалистые полисахариды. Белковые вещества понижают экстрактивность ячменя, так как только от ⅓ до ½ их количества переходит в сусло при затирании. Кроме этих веществ в состав экстрактивных веществ входят сахар, зольные элементы, органические кислоты и др. Для определения экстрактивности применяют главным образом аналитические методы, основанные на использовании ферментативного гидролиза для перевода нерастворимых в воде сухих веществ ячменя в растворимое состояние. В качестве источника ферментов в наиболее распространенных методах используют солодовую вытяжку, содержащую весь необходимый комплекс ферментов. В некоторых методах вместо солодовой вытяжки применяют очищенные препараты ферментов микробного происхождения, при этом появляется возможность точно дозировать ферменты по их активности, так чтобы соотношение фермента и субстрата было всегда постоянным. Экстрактивность определяют в очищенном от примесей и отсортированном ячмене, т.е. в ячмене, непосредственно используемом в производстве. Для получения сопоставимых и достоверных результатов анализа необходимы одинаковая точность помола ячменя, одинаковое количество задаваемых ферментов и единый способ и режим ведения анализа, близкие к применяемым в производстве. При использовании солодовой вытяжки постоянства в дозировке ферментов стремятся достигнуть тем, что для анализов используют один и тот же солод с высокой амилолитической способностью (АС=380–400ед.) типа диафарина и вытяжку готовят примерно с одинаковой концентрацией сухих веществ (4-4,5%). Запас солода, употребляемого для приготовления вытяжки, хранят в неизмельченном виде в герметически закрытой посуде в сухом и прохладном месте. В этих условиях его активность не изменяется в течение полугода. Для приготовления вытяжки берут диафарин или светлый солод, продолжительность осахаривания которого составляет 10-15мин и цветность не превышает 0,25мл 0,1М раствора йода на 100мл лабораторного сусла. Солод тонко размалывают и смешивают с дистиллированной водой в соотношении 1 часть по массе солода и 4 объема воды (из 100г солода и 400мл воды получается около 250мл вытяжки). Смесь солода с водой настаивают при комнатной температуре в течение 2ч при частом перемешивании, а потом фильтруют через складчатый бумажный фильтр и в фильтрате сахарометром измеряют концентрацию. Если концентрация выше 4%, то дистиллированной водой её доводят приблизительно до 4% и пикнометром устанавливают относительную плотность, а по плотности находят экстрактивность. Методика определения относительной плотности приведена при описании метода Павловского. От средней пробы отделяют около 150-200г ячменя, сортируют его на лабораторном рассеве в течение 5мин, затем с сит отбирают сорные и зерновые примеси, а основное зерно ссыпают на стол, перемешивают и выделяют две навески по 70г для анализа. Пробы ячменя измельчают на лабораторной мельнице до содержания в размолотом зерне 85% муки. Проверку тонкости помола производят на проволочном или шелковом сите с размером ячеек в свету 0,56мм. размолотое зерно (70г) помещают на сито лабораторного рассева и приводят его в действие на 5мин. После просеивания легким постукиванием по ситу сбрасывают приставшую к нему муку в поддон, содержимое поддона взвешивают и находят процент муки в размолотом зерне. Затем муку и остаток на сите соединяют, хорошо перемешивают и берут навеску для определения экстрактивности. Метод Павловского.Этот метод принят в пивоваренной промышленности в качестве основного вследствие его относительно небольшой трудоёмкости, однако по всем другим критериям, применяемым для оценки пригодности метода в контроле производства, его нельзя считать удовлетворительным. Главным недостатком метода является ведение ферментативного гидролиза при температуре 70ºС, при которой протеолитические ферменты и β-амилаза в значительной степени инактивируются. Кроме того, в нем применяется настойный способ затирания, очень редко используемый в настоящее время в заводской практике. Ошибки в предсказании ожидаемой экстрактивности солода по экстрактивности ячменя, определяемой по этому методу, могут достигать +1,5%. Приборы:стеклянный стакан на 500мл; конические колбы на 500мл; стеклянные воронки диаметром 12см; складчатые фильтры диаметром 20см; пипетки 50, 100, 200мл; цилиндрический пикнометр Рейшауэра емкостью 50мл с воронкой для заполнения; часовые стекла диаметром 15см. Методика проведения анализа Во взвешенный заторный стакан берут навеску 50 + 0,01г размолотого ячменя. Определение экстрактивности ведут в двух параллельных пробах. Пипеткой отмеривают 200мл солодовой вытяжки и приливают её в стакан небольшими порциями до полного смачивания размолотого ячменя. После тщательного перемешивания до однородной массы (без комочков муки) пипеткой отмеривают 50мл дистиллированной воды и смывают ею частицы муки со стенок стакана. Для консервирования затора к нему прибавляют около 0,1г тимола или 5 капель толуола и оставляют затор в покое на 15-18ч (на ночь) при температуре 14-18ºС (при более высокой температуре затор закисает). Одновременно с приготовлением затора определяют влажность размолотого ячменя по методу высушивания в сушильном шкафу при 105ºС в течение 3ч. Определение влажности также производят в двух параллельных пробах. На другой день нагревают воду в бане заторного аппарата до 70ºС, устанавливают в нее стаканы с затором и закрывают их крышками (без крышек температура затора на 3-4ºС отличается от температуры бани). Для измерения температуры затора в один из стаканов помещают термометр. Уровень воды в бане должен быть немного выше уровня затора в стакане. Установив стаканы в баню, пускают в ход мешалки и за 15мин доводят температуру затора до 70ºС. При этой температуре и при работающих мешалках затор выдерживают 1ч. Затем мешалки останавливают, вынимают стаканы вместе с мешалками из бани и содержимое стаканов быстро охлаждают до комнатной температуры под струей водопроводной воды. Мешалки обмывают дистиллированной водой над стаканом, а стаканы снаружи насухо вытирают. На весах массу содержимого стакана доводят дистиллированной водой до 500±0,1г, доливая дистиллированную воду в конце взвешивания по каплям из пипетки. После этого содержимое стакана хорошо перемешивают и фильтруют через складчатый фильтр в сухую коническую колбу на 500мл. На фильтр затор переводят весь сразу. Для предотвращения испарения воды во время фильтрации воронки прикрывают часовыми стеклами или стеклянными пластинками. Первые 70-100мл фильтрата возвращают на фильтр. В полученном фильтрате пикнометром определяют относительную плотность. Для этого сухой чистый пикнометр взвешивают на аналитических весах, затем наполняют его чуть выше метки кипяченой и охлажденной до 20ºС дистиллированной водой и выдерживают в термостате при температуре 20±0,1ºС не менее 25мин. Не вынимая пикнометр из термостата, шприцевой пипеткой отбирают избыток воды в пикнометре, доводя край ее нижнего мениска до метки. Пикнометр насухо вытирают снаружи и взвешивают на аналитических весах. Определение массы пикнометра с водой повторяют несколько раз и для расчета берут среднее значение из всех взвешиваний. Потом воду из пикнометра выливают, ополаскивают его несколько раз фильтратом, после чего заполняют фильтратом несколько выше метки и дальше поступают так же, как при определении массы пикнометра с водой. Расчет относительной плотности производят по формуле:

(6.1) где a- масса пустого пикнометра, г; с- масса пикнометра с водой, г; b- масса пикнометра с фильтратом, г. По относительной плотности в прил. 1 находят экстрактивность лабораторного сусла (в масс.%). Экстрактивность воздушно-сухого ячменя, %, рассчитывают по формуле

(6.2) где е- содержание экстрактивных веществ в фильтрате, мас. %; w- влажность ячменной муки, %; К- содержание экстрактивных веществ в солодовой вытяжке, об. % (объемные проценты находят умножением процентов по массе на относительную плотность вытяжки). Эта формула учитывает, что часть растворимых белков солодовой вытяжки при нагревании затора до 70ºС коагулирует и при фильтрации остается в дробине. Экспериментально установлено, что убыль экстрактивных веществ за счет коагуляции белков составляет 0,09г на 100мл вытяжки. Если по какой-либо причине при определении экстрактивности берут другие количества ячменя, или вытяжки ферментов, или принимают другое разбавление затора, то расчет ведут по балансу взятых для анализа сухих веществ и полученных после затирания экстрактивных веществ. Примерная схема расчета приводится ниже. Пример. Для анализа взято 200мл солодовой вытяжки, относительная плотность которой равна 1,0165, что по прил. 1 соответствует содержанию экстрактивных веществ, равному 4,203г в 100г (масс.%). Так как солодовая вытяжка берется по объему, то и содержание экстрактивных веществ нужно перевести в объемные проценты: 4,203·1,0165=4,27об.% Относительная плотность фильтрата лабораторного сусла равна 1,0366; при этой плотности в сусле содержится экстрактивных веществ 9,170мас.%. Для определения экстрактивности взято 50г ячменной муки влажностью 12,6%, т.е. в затор внесено 12,6/2г воды и (50-12,6/2)г сухих веществ. Кроме того, в затор с солодовой вытяжкой поступило 4,27·2г экстрактивных веществ. Следовательно, общее содержание сухих веществ в заторе составляет (50-12,6/2)+4,27·2=52,24г. После доведения массы затора водой до 500г содержание воды в нем будет составлять 500-52,24=447,76г. В 100г фильтрата содержится 9,17г экстрактивных веществ, следовательно, на каждые (100-9,17)г воды приходится 9,17г экстрактивных веществ, а на 447,76г воды

При нагревании затора до 70ºС за счет коагуляции белков солодовой вытяжки содержание экстрактивных веществ в ней уменьшилось на 0,09г на 100мл вытяжки, поэтому в общем содержании экстрактивных веществ в фильтрате экстрактивность вытяжки составляет (4,27-0,09)·2=8,36г. Таким образом, при затирании из 50г ячменя было извлечено 45,2-8,36=36,84г экстрактивных веществ или экстрактивность 100г воздушно-сухого ячменя равна 36,84·2=73,68%. Подставляя найденные при анализе величины в формулу (6.2), получаем такую же экстрактивность воздушно-сухого ячменя:

Окончательный расчет производится на абсолютно сухой ячмень по формуле:

(6.3) где w-влажность ячменной муки, %. В данном примере

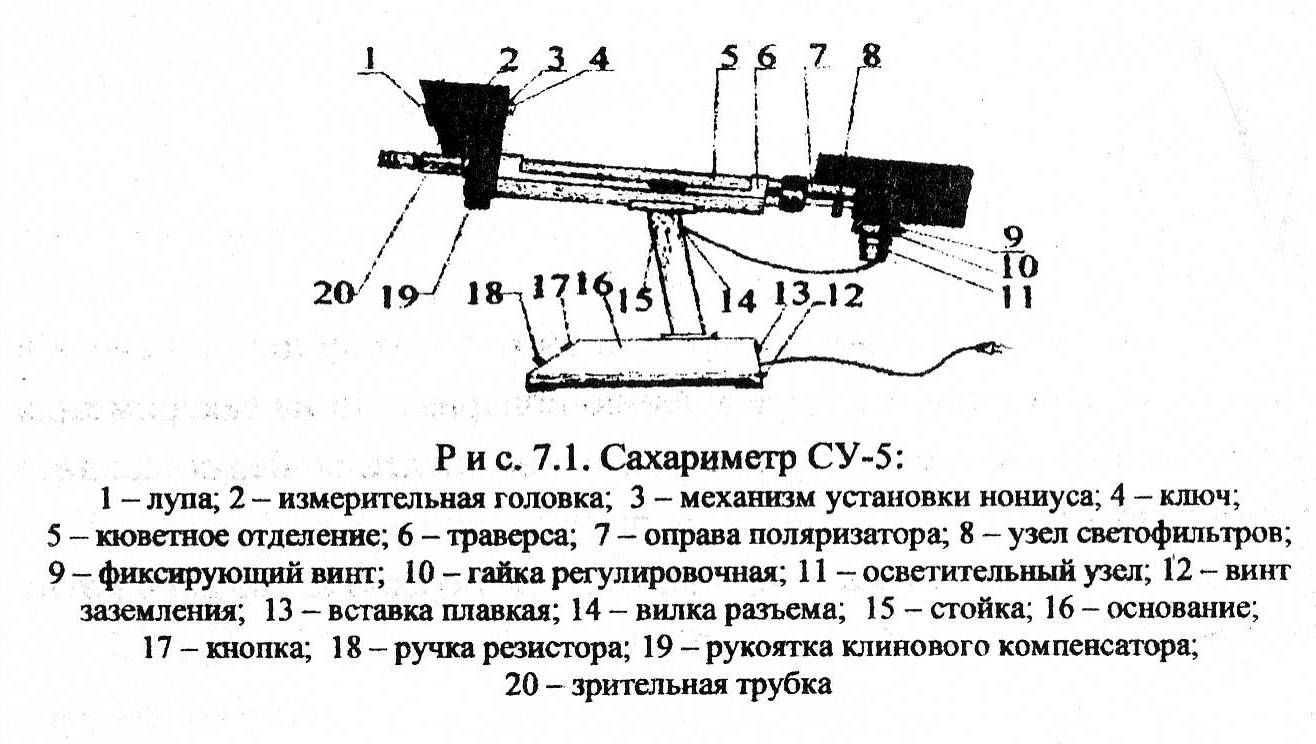

Экстрактивность ячменя выводят как среднее из двух параллельных определений. При этом в результате анализа допускается расхождение в пределах ±1%. Контрольные вопросы: Что принято называть экстрактивностью? Содержание каких веществ отвечает за экстрактивность зерна? На чем основан аналитический метод определения экстрактивности? Каким образом происходит приготовление вытяжки для анализа? В чем недостаток метода Павловского? Работа №7. Определение содержания крахмала в зерне Содержание крахмала (ГОСТ 10845-76) определяет в ячмене его производственную и экономическую ценность. Точность определения крахмала зависит от степени измельчения зерна. Основным методом, применяемым для арбитражных анализов, является поляриметрический метод Эверса, суть которого заключается в гидролизе крахмала до сахаров при кипячении его в растворе соляной кислоты. Одновременно происходят образование декстринов и частичный переход в раствор оптически активных веществ, таких, как пентозаны и белки. После осаждения белков раствор сахаров поляризуют. Приборы: сахариметр СУ-5 (рис. 7.1); водяная баня; колба мерная вместимостью 100мл; пипетка на 25мл и 1мл; весы; сетка №08; фильтр складчатый; мельница лабораторная.  Реактивы:1,124%-ный раствор соляной кислоты (24,9мл соляной кислоты относительной плотности 1,19 разбавляют дистиллированной водой до 1л); 10%-ный раствор молибдата аммония. Из среднего образца выделяют 30-50г зерна, очищают его от сорной примеси и размалывают на лабораторной мельнице так, чтобы все размолотое зерно прошло при просеивании через проволочную сетку №08 с размером ячеек в свету 0,8мм. Методика проведения анализа Размолотый продукт перемешивают, отбирают навеску 5г на весах с точностью до 0,01г и через химическую воронку, вставленную в горло мерной колбы, переносят количественно в мерную колбу, куда приливают 25мл соляной кислоты до полного смачивания муки и исчезновения комочков. Следующими 25мл кислоты смывают частицы муки со стенок воронки и помещают колбу на кипящую водяную баню. В течение первых 3мин, не вынимая колбы из бани, размешивают её содержимое плавными круговыми движениями. Через 15мин (срок гидролиза крахмала под действием кислоты) вынимают колбу из бани, быстро доливают в нее холодной дистиллированной воды столько, чтобы до мерной черты оставалось не более 15мм. Затем содержимое колбы охлаждают до температуры 20ºС, приливают 5мл 10%-ного раствора молибдата аммония, раствор доводят до метки дистиллированной водой и фильтруют через сухой складчатый бумажный фильтр в сухую колбу. Во избежание испарения при фильтрации воронку накрывают стеклом. Первые порции фильтрата возвращают обратно в воронку. Фильтратом наполняют поляризационную трубку длиной 20см и немедленно приступают к определению поляризации на сахариметре. Отсчет делают не менее трех раз, для вычисления берут среднее арифметическое. Содержание крахмала в процентах х в пересчете на абсолютно сухое вещество вычисляют по формуле

где k – переводной коэффициент; для кукурузы – 1,879; ржи – 1,885; ячменя – 1,912; риса – 1,866; a – показания сахариметра; w – влажность продукта, %. Пример.Для анализа отбирают 5г ячменной муки влажностью 13%. При поляризации в трубке длиной 20см среднее значение показаний сахариметра составляло 29,2. Содержание крахмала в ячмене составляет:

Контрольные вопросы: В чем суть поляриметрического метода Эверса? Каким образом производят измерения содержания крахмала в сахариметре СУ-5? Опишите принцип действия сахариметра СУ-5. Какова функция 10%-ного раствора молибдата аммония при приготовлении исследуемого раствора? Работа №8. Определение пленчатости зерна Пленчатость – количество цветочных пленок (мякинной оболочки), выраженное в процентах от общей массы зерна. С увеличением пленчатости соответственно уменьшается доля других сухих веществ зерна, и прежде всего крахмала, поэтому экстрактивность толстопленчатых ячменей ниже, чем тонко пленчатых. Кроме того, толстая пленка содержит больше дубильных и горьких веществ, понижающих качество пива, поэтому пленчатость является важным показателем в оценке качества ячменя. Цветочные пленки ячменя прочно приклеены к ядру пектиновыми веществами. Чтобы снять их, нужно сначала растворить пектиновые вещества. Для определения пленчатости пользуются методами Омарова и Люфа. Щелочной метод Омарова.Метод основан на растворении пектиновых веществ горячим раствором щелочи. Пленчатость определяют по разности взвешивания проб зерна до и после отделения пленок. Приборы и реактивы:бюксы; конические колбы на 100-150мл; 3%-ный раствор гидроксида натрия. Методика проведения анализа Из образца ячменя выделяют около 50г зерна, очищают его от сорной и зерновой примесей, в том числе от битых, голых, щуплых и других испорченных зерен. Из чистого зерна навеску 5±0,01г помещают в коническую колбу, приливают 25мл 3%-ного раствора щелочи, взбалтыванием смачивают зерна раствором, затем быстро доводят до бурного кипения и сразу снимают с огня. После охлаждения до 50-60ºС колбу закрывают резиновой пробкой и энергично встряхивают. Потом в колбу приливают 25-40мл воды, снова встряхивают, при этом пленки полностью отделяются от ядра. Раствор с пленками сливают, а ядра 2-3 раза промывают водой при энергичном встряхивании. Все операции проводят быстро, чтобы не переувлажнять зерно. После промывки зерна переносят на фильтровальную бумагу, снимают оставшиеся пленки, просушивают фильтровальной бумагой и помещают во взвешенный бюкс. Параллельно в другой бюкс берут навеску 5±0,01г исходного чистого зерна и обе навески сушат в сушильном шкафу при температуре 100ºС в течение 1ч, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. По разности между массой исходного зерна и массой зерна без пленок находят массу пленок. Пленчатость, 5г на сухое вещество ячменя, рассчитывают по формуле:

(8.1) где а – масса пленок, г; н – навеска ячменя, взятого на анализ, г; w – влажность ячменя, %. Пример.На анализ взято 5г ячменя влажностью 13,7%. После высушивания масса исходного зерна составляет 4,70г; масса зерна без пленок – 4,25г. Следовательно, масса пленок составит 4,70-4,25=0,45г. Пленчатость ячменя

Пленчатость ячменя выводят как среднее из двух параллельных определений. Для пивоваренного ячменя она должна быть в пределах 7-9% и не выше 10%. Метод Люфа.Метод основан на растворении пектиновых веществ слабым раствором аммиака с последующим отделением пленок, их высушиванием и взвешиванием. Приборы и реактивы: конические колбы на 200-250мл; мерные цилиндры на 200 и 10мл; водяная баня; бюксы; 5%-ный раствор аммиака. Методика проведения анализа Зерно, оставшееся после определения засоренности, перемешивают, разравнивают тонким слоем в виде квадрата и делят по диагоналям. От каждого из противоположных треугольников отдельно отсчитывают подряд, без выбора, по 50 зерен. Отобранные зерна взвешивают на весах с точностью до 0,01г, высыпают в конические колбы, приливают по 150мл воды и по 10мл раствора аммиака, закрывают их ватными или обычными пробками (не плотно), помещают в водяную баню и нагревают в течение 1ч при 80ºС. Затем раствор сливают, зерна высыпают на стекло и при помощи пинцета осторожно снимают с них пленку. Пленки помещают во взвешенные бюксы и высушивают при 105ºС в течение 3ч. При вычислении пленчатости вводят поправку на выщелачивание сухих веществ пленки аммиачным раствором, которую принимают равной 1/12 от массы пленки. Расчет ведут по формуле (в % на сухое вещество ячменя):

(8.2) где а – масса сухих пленок, г; н – масса 50 зерен ячменя, г; w – влажность ячменя, %. Пример. Масса 50 зерен ячменя равна 1,81г, а масса пленок – 0,14г. Влажность ячменя – 14,3%. Пленчатость ячменя составляет :

Контрольные вопросы: Что называют пленчатостью зерна? На чем основан метод Омарова? Какова должна быть пленчатость у пивоваренного ячменя? На чем основан метод Люффа? Работа № 9. Определение титруемой кислотности зерна В нормальном состоянии зрелый ячмень имеет слабокислую реакцию, которая обусловливается главным образом присутствием кислых солей фосфорной кислоты, а также небольших количеств органических кислот (молочной, муравьиной и др.). Когда зерно выходит из состояния покоя, в нем усиливается деятельность ферментов, сопровождающаяся прежде всего накоплением продуктов кислого характера, и титруемая кислотность повышается. Следовательно, по величине кислотности зерна можно судить о его качестве. Повышенная кислотность поступающего на завод зерна или увеличение ее в процессе хранения является одним из показателей порчи. Титруемая кислотность выражается в градусах. 1º кислотности равняется 1мл 1н раствора гидроксида натрия, пошедшего на нейтрализацию кислот в 100г зерна. Кислотность здорового ячменя колеблется в пределах 1,8-2,5º. Более высокая кислотность указывает на ухудшение качества ячменя. В испорченном зерне кислотность может достигать 7-8º и более. Определение кислотности зерна по болтушке (ГОСТ 10844-74) Метод основан на титровании водной суспензии размолотого зерна 0,1М раствором гидроксида натрия в присутствии фенолфталеина. При титрировании щелочь связывается не только перешедшими в раствор кислыми веществами, но и веществами частиц муки, вследствие чего кислотность по болтушке получается несколько завышенной. Результаты определения в большей степени зависят от тонкости помола, поэтому его обязательно проверяют. Приборы и реактивы: лабораторная мельница; сито №08; конические колбы на 100-150мл; стеклянные пластинки размером 20х20см; 0,1М NaOH; 1%-ный раствор фенолфталеина. Методика проведения анализа Из среднего образца зерна отбирают 50г ячменя, очищают его от сорной примеси (испорченные зерна оставляют) и размалывают на мельнице так, чтобы все размолотое зерно проходило при просеивании через металлотканое сито №08. Муку помещают на стеклянную пластинку, перемешивают, распределяют ровным слоем так, чтобы после придавливания другой пластинкой слой муки получился не толще 3-4мм. Удалив верхнее стекло, отбирают не менее чем из 10 мест 5г муки и взвешивают с точностью до ±0,01. Навеску переносят в сухую коническую колбу на 100-150мл, добавляют 50мл дистиллированной воды (сначала небольшими порциями до полного смачивания), хорошо перемешивают до исчезновения комочков, после чего смывают со стенок частицы муки водой. В болтушку добавляют 5 капель 1%-ного раствора фенолфталеина и титруют при взбалтывании 0,1н NaOH до появления отчетливого розового окрашивания, не исчезающего при стоянии в течение 1мин. Если сама болтушка имеет интенсивную окраску, то готовят еще одну болтушку из этой пробы ячменя и при титровании сравнивают изменение цвета с начальным цветом болтушки. Кислотность Х рассчитывают по формуле:

где а – объем 0,1М раствора щелочи, пошедший на титрование, мл; К – поправочный коэффициент к титру 0,1М раствора щелочи; н – навеска муки, г; 100 – коэффициент пересчета на 100г ячменя; 10 – коэффициент пересчета 0,1М раствора щелочи в 1М раствор. За фактическую кислотность принимают среднее арифметическое из двух параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать ±0,2. Пример.На определение взято 5г муки влажностью 14,8%. На титрование болтушки израсходовано 1,4мл 0,1М раствора щелочи с К=1. Кислотность воздушно-сухого ячменя

или в пересчете на сухое вещество

Полученные данные заносят в таблицу (табл. 9.1). Таблица 9.1 Химические показатели ячменей

Контрольные вопросы: Какую реакцию имеет зрелое зерно ячменя и чем это обусловлено? В чем выражается и как определяется титруемая кислотность зерна? На чем основан метод определения кислотности зерна по болтушке? Что из себя представляет болтушка? Контрольные вопросы к разделу: Какие показатели качества зерна ячменя относятся к химическим показателям? Методы определения влажности зерна и приборы для ее определния. Что понимают под экстрактивностью ячменя? Действующий ГОСТ, которому должны отвечать требования на ячмень для производства пивоваренного солода. Сущность методов определения экстрактивности ячменя. Крахмалистость ячменя, значения этого показателя для производства солода и пива. Принципы поляриметрического метода Эверса определения крахмалистости ячменя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||