II. Функции активных остеобластов. Механизмы минерализации кости

Общий перечень функций

|

а) Активные остеобласты осуществляют остеогенез:

продуцируют все органические компоненты, из которых формируется матрикс (внеклеточное вещество) кости,

принимают участие в минерализации матрикса

и служат источником образования клеток кости – остеоцитов.

б) Причём, минерализации остеобласты способствуютдвумя способами.

|

Образова-

ние аморф-

ного минераль-

ного компо-

нента

|

а) Первый способ приводит к образованию

аморфного минерального компонента - гранул фосфата кальция.

б) Этот способ осуществляется путём секреции ряда макромолекул. Так,

фосфопротеины своими фосфатными группами активно связывают ионы Са2+, стимулируя их интенсивное перемещение из крови в кость;

щелочная фосфатаза отщепляет от фосфопротеинов неорганический фосфат кальция,

а коллаген (в составе волокон) с помощью протеогликанов связывает образующуюся соль.

На этом комплексе впоследствии оседают (из-за низкой растворимости) новые порции фосфата кальция.

|

Образова-

ние

кристал-

лического минераль-

ного компо-

нента

|

а) Второй механизм состоит в том, что остеобласты выделяют

матриксные пузырьки.

б) Внутренняя среда пузырьков способствует

накоплению в пузырьках фосфатов кальция (вновь при участии щелочной фосфатазы)

и образованию кристаллов гидроксиапатита.

в) При разрыве пузырьков эти кристаллы

высвобождаются,

откладываются на коллагеновых волокнах

и служат ядрами дальнейшего кристаллообразования.

|

Образо-

вание остео-

цитов

|

а) Вышеизложенное функционирование остеобластов приводит (особенно в растущих и регенерирующих костях) к расширению костного вещества.

б) При этом некоторые остеобласты

оказываются в толще данного вещества

и превращаются в остеоциты.

|

III. Покоящиеся остеобласты и образование активных остеобластов

Защитная функция

|

а) Как мы уже знаем, покоящиеся остеобласты преобладают в зрелой кости, где отделены от собственно костного вещества периостальной (эндостальной) мембраной.

б) Вместе с этой мембраной остеобласты (как уже тоже было сказано)

защищают костное вещество от действия остеокластов.

|

Инициа-

ция пере-

стройки костного вещества

|

а) В тех же участках кости, которые вступают в перестройку, покоящиеся остеобласты частично активируются и потом,

во-первых, разрушают на костной поверхности эндостальную (периостальную) мембрану,

а во-вторых, сами освобождают поверхность кости.

б) Тем самым они

инициируют начало резорбции кости остеокластами.

|

Камби-

альные элементы кости

|

а) Считается, что покоящиеся остеобласты

сохраняют способность к пролиферации (делениям).

б) Но основным источником пополнения пула остеобластов, видимо, являются их предшественники – преостеобласты(остеогенные клетки), которые

входят в состав упоминавшихся многоклеточных комплексов

и превращаются в активные остеобласты, участвующие в перестройке кости (п. 10.4.3.2).

в) Заметим, что, как и в хрящах, камбий костных тканей является

камбием выселенного типа.

|

10.3.1.3. Морфология остеобластов. Остеоциты

I. Морфология остеобластов

а) Форму остеобластов обычно характеризуют как полигональную.

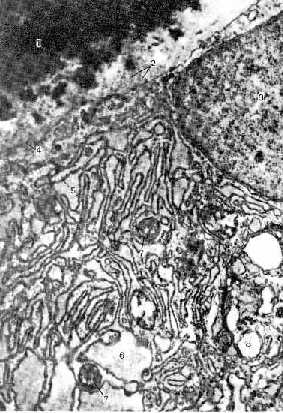

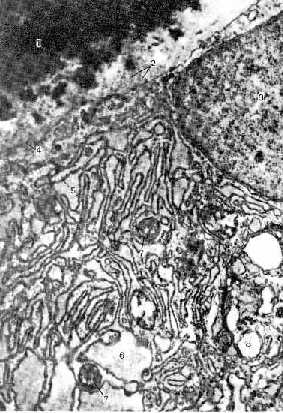

б) В связи с интенсивным синтезом внеклеточных белков, в активных остеобластах хорошо развиты

шероховатая ЭПС (5-6) и

комплекс Гольджи (8) (как всегда, находящийся возле ядра (3).

Поэтому на световом уровне эти остеобласты отличаются резкой базофилией цитоплазмы.

в) На представленной микрофотографии рядом с остеобластом можно видеть (вверху снимка) продукты его деятельности:

органическую матрицу кости (2) - остеоид с поперечно срезанными коллагеновыми волокнами

|

Электронная микрофотография - остеобласт.

|

и (несколько далее) - минерализованное основное вещество (1) кости, имеющее вид тёмной массы.

Именно это обстоятельство позволяет отличить остеобласт от других клеток со сходной ультраструктурой (например, от фибробласта).

г) Что же касается покоящихся остеобластов, то это

уплощённые клетки

с очень небольшим содержанием органелл.

|

II. Остеоциты

Локали-

зация

|

а) Остеоциты - основной тип клеток сформированной кости.

б) Они

лежат в костных полостях (лакунах);

но, в отличие от хондроцитов, не образуют изогенных групп, а располагаются поодиночке.

|

Морфо-

логия

|

При этом остеоциты

имеют многочисленные тонкие отростки, которые

проходят в костных канальцах и

контактируют с сосудами или отростками соседних клеток.

|

Функция

|

а) По отросткам и окружающему их пространству канальцев происходит

обмен веществами между сосудами и костной тканью.

б) Таким образом, остеоциты выполняют

трофическую функцию.

|

10.3.1.4. Остеокласты

I. Основные сведения

Проис-

хождение

|

а) Как уже отмечалось, остеокласты образуются из моноцитов.

б) Данное преобразование происходит путём слияния моноцитов – от 3-х до нескольких десятков.

в) Поэтому остеокласт – это фактически не клетка, а постклеточная структура – симпласт (тема 2).

|

Морфо-

логия

|

а) В соответствии со своим происхождением, остеокласт

содержит много ядер,

а по размеру – значительно крупней, чем остеобласты и остеоциты.

б) Кроме того, остеокласт имеет

округлую форму и

оксифильную цитоплазму.

|

Ключевая способ-

ность

|

а) Ключевое свойство остеокластов –

высокая литическая и фагоцитарная активность.

б) Благодаря этому, они способны разрушать кости и обызвествлённые хрящи, воздействуя на их органические и неорганические компоненты.

|

Функцио-

нальная роль остео-

кластов

|

а) Разрушение (резорбция) костного вещества – необходимая составная часть перестройки структуры кости, которая происходит

при формировании кости,

а также (с гораздо меньшей скоростью) в зрелой кости в течение всей жизни.

б) Второй компонент перестройки – образование нового костного вещества остеобластами.

|

Локали-

зация

|

Локализацияостеокластов практически совпадает с таковой для остеобластов: они тоже находятся

в формирующейся кости – на поверхности костных балок (образуя в них углубления);

а в зрелой кости – в надкостнице, эндосте, периваскулярном пространстве остеонов

и, кроме того, - в составе многоклеточных комплексов, осуществляющих перестройку кости.

|

II. Механизм действия остеокластов

Вступле-

ние в контакт с костной тканью

|

а) В участке, подлежащем разрушению и подготовленном остеобластами (см. выше), остеокласт прилегает к костной поверхности:

на краях – плотно – во избежание диффузии литических факторов в окружающее пространство;

в центральной области – с небольшим зазором.

б) Причём, здесь (в центральной области контакта)

поверхность остеокласта становится гофрированной:

появляются многочисленные впячивания плазмолеммы вглубь самого остеокласта.

|

Выделе-

ние литичес-

ких факторов

|

В полость указанного зазора остеокласт выделяет

гидролитические ферменты – для разрушения органической части кости

и кислые реагенты (например, угольную кислоту) – для растворения минерального компонента путём "вымывания" ионов Са2+.

|

10.3.1.5. Надкостница и питание костей

Клетки

над-

костницы

|

а) Мы уже знаем, что в надкостнице содержатся остеобласты и остеокласты.

б) Кроме них, в надкостнице имеются остеогенные клетки, способные (например, при переломах) дифференцироваться в

хондробласты (при низком содержании кислорода в среде)

или остеобласты (при высоком содержании кислорода).

|

Сосуды

над-

костницы

|

Другая важная особенность надкостницы:

от её сосудов отходят (через прободающие каналы) многочисленные ветви внутрь кости.

|

Сосуды кости

|

а) Наличие сосудов - принципиальное отличие подавляющего большинства костей от хрящей.

б) Сосуды необходимы тогда, когда

высокая плотность костной ткани при значительной её толщине делает диффузию в ней питательных веществ практически невозможной.

|

Костные канальцы

|

Как уже упоминалось, из периваскулярных пространств (вокруг кровеносных капилляров)

питательные вещества распространяются через костные канальцы, образованные отростками остеоцитов.

|

10.3.1.6. Два вида костных тканей

а) Рассмотренные выше компоненты формируют 2 вида костных тканей:

грубоволокнистую (ретикулофиброзную) и

пластинчатую (тонковолокнистую).

б) Их локализация и основная характерная черта суммированы в следующей таблице.

|

|

Грубоволокнистая костная ткань

|

Пластинчатая

костная ткань

|

Локали

зация

|

1. Все кости эмбриона (в своём первом варианте).

2. У врослого -

бугорки костей;

черепные швы.

|

Почти все кости взрослого человека.

|

Основная особен-

ность

|

Коллагеновые

волокна образуют толстые пучки,

идущие в разных направлениях.

|

Костное вещество (клетки, волокна,основное вещество) организовано в пластинки -

плоские или

концентрические

|

Теперь рассмотрим эти ткани подробнее.

|

10.3.2. Грубоволокнистая костная ткань

Локали-

зация

|

а) Итак, в соответствии с вышеприведённой таблицей, у взрослого человека эта ткань образует лишь очень небольшую часть костного вещества:

бугорки костей, т.е. места прикрепления сухожилий к костям,

а также места сращения черепных швов.

б) Гораздо больше значение рассматриваемой ткани в эмбриогенезе: по существу,

каждая кость организма проходит в своём развитии стадию грубоволокнистой костной тканн.

И лишь затем эта ткань замещается на пластинчатую.

|

Струк-

тура ткани

|

а) Согласно той же таблице, главная особенность данной ткани – то, что

в сильно минерализованном матриксе

содержатся толстые пучки коллагеновых волокон (2),

не имеющие определённой ориентации.

Это делает межклеточное вещество оксифильным.

б) Клетки представлены остеоцитами (1).

в) Кровеносные сосуды не развиты.

|

4. Препарат - грубо-

волокнистая костная ткань. Окраска гематоксилин-

эозином.

Полный размер

|

Сравне-

ние с хряще-

вой тканью

|

а) Фактически грубоволокнистая костная ткань очень напоминает по своей структуре волокнистую хрящевую ткань (препарат 1).

б) Отличие состоит лишь

в гораздо более высоком содержании в матриксе неорганических соединений

и в отсутствии у коллагеновых пучков определённой ориентации.

|

10.3.3. Пластинчатая костная ткань

10.3.3.1. Локализация и принцип строения

Локали-

зация

|

а) Кости человека делятся на три группы:

плоские (лопатка, тазовые кости, кости черепа),

губчатые (рёбра, грудина, позвонки) и

трубчатые (кости конечностей).

б) Как уже было сказано, все эти кости (за исключением их бугорков) образованы во взрослом организме пластинчатой костной тканью.

|

Компо-

ненты

|

Данная костная ткань включает те же компоненты, что и предыдущая:

клетки (остеоциты),

коллагеновые волокна (неразличимые в межклеточном веществе) и

основное вещество, богатое минеральными соединениями.

|

Ключевая особен-

ность

|

а) Но теперь все эти компоненты организованы в костные пластинки.

б) Причём,

в пределах одной пластинки волoкна имеют одинаковое направление,

а в пределах соседних пластинок – разное.

|

Два типа костного вещества

|

Этот общий принцип имеет два варианта конкретной реализации. – Пластинчатая костная ткань может быть организована в

губчатоеи

компактное костное вещество.

|

10.3.3.2. Губчатое костное вещество

Объеди-

нение пластинок в трабе-

кулы

|

а) В губчатом веществе костные пластинки

являются плоскими или дугообразно изогнутыми

и объединяются в, как правило, бессосудистые костные трабекулы (балки, или перекладины), имеющие форму дуг, или арок.

б) В трабекулах

пластинки лежат параллельно друг другу и

ориентированы вдоль направления трабекул.

|

Объеди-

ние трабекул в губчатое вещество

|

а) Сами трабекулы идут в разных направлениях, образуя

трёхмерную анастомозирующую сеть.

б) Между трабекулами имеются промежутки – костные ячейки,

что и придаёт костному веществу губчатый вид.

|

Содержи-

мое ячеек

|

В ячейках содержатся

сосуды, питающие кость,

и красный костный мозг – важнейший кроветворный орган.

|

Локализа-

ция

|

Из губчатого вещества состоят

внутренние части плоских и губчатых костей,

а в трубчатых костях –

эпифизы (за исключением тонкого поверхностного слоя)

и (не всегда) внутренний слой диафиза.

|

Замеча-

ние

|

а) Таким образом, не надо путать два понятия –

губчатые кости и

губчатое костное вещество.

б) Последнее, как видно, содержится не только в губчатых костях, но и во всех остальных костях тоже.

| |

Скачать 1.34 Mb.

Скачать 1.34 Mb.