|

Электронный атлас. Тема 12 Нервная ткань - нейроциты, глиоциты, нервные волокна. Электронный атлас. Тема 12 Нервная ткань - нейроциты, глиоциты,. Тема 12. Нервная ткань нейроциты, глиоциты, нервные волокна

Тема 12.

Нервная ткань:

нейроциты, глиоциты, нервные волокна

Локали-

зация

|

а) Нервная ткань является основной среди тех тканей, которые формируют нервную систему.

б) В отличие от прочих групп тканей, нервную ткань не принято подразделять на какие-либо виды –

хотя её структура в разных отделах нервной системы существенно различается.

|

Типы клеток

|

а) Клеткиже нервной ткани делят на два типа:

возбудимые нервные клетки – нейроциты,или нейроны, и

невозбудимые глиальные клетки – глиоциты, или нейроглия.

б) При этом и нейроциты, и глиоциты весьма разнообразны по строению и функции.

|

12.1. Развитие нервной ткани

Согласно п. 6.2.2.1, нервная система (а значит, и нервная ткань) развивается

из первичной эктодермы.

|

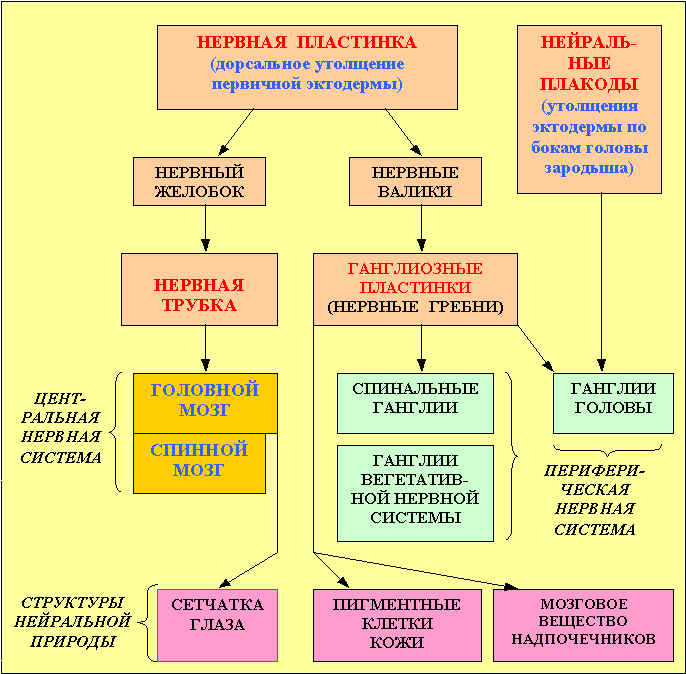

I. Образование нервной трубки и нервных гребней

а) Вначале в срединной части эктодермы появляется утолщение – нервная пластинка.

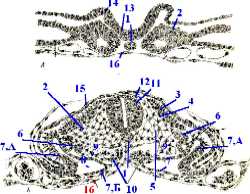

б) Затем под влиянием индукторов, выделяемых хордой, эта пластинка начинает впячиваться. Это приводит к образованию нервного желобка (13) и нервных валиков (14).

в) Далее

желобок смыкается в нервную трубку(11), стенка которой представляет собой многорядный нейроэпителий,

а нервные валики превращаются в парные нервные гребни, илиганглиозные пластинки (12) – рыхлые скопления клеток между нервной трубкой и эктодермой.

|

Рисунок - куриный зародыш на разных стадиях образования осевых зачатков (поперечные срезы).

|

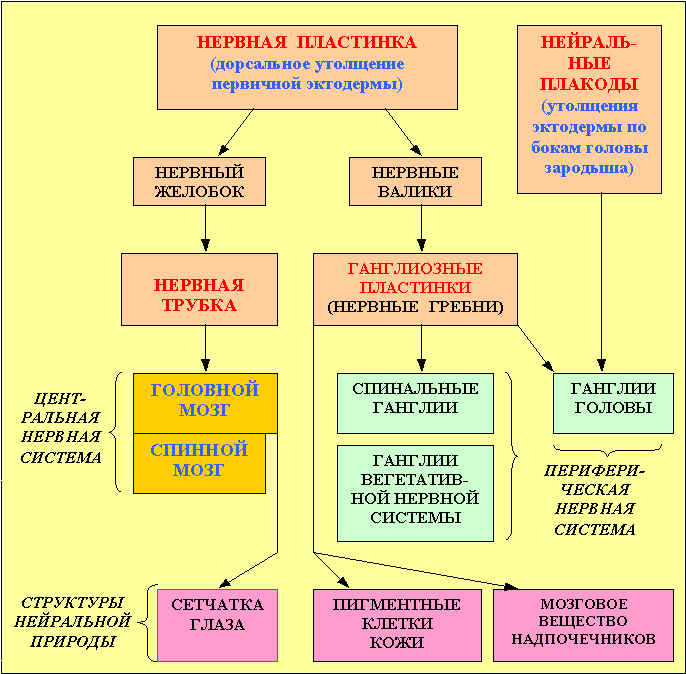

II. Формирование нервной системы и других структур нейральной природы

Схема развития нервной ткани и её производных

|

Производ-

ные нервной трубки

|

Из нервной трубки впоследствии развиваются

центральная нервная система – спинной и головной мозг,

а также (как выросты головного мозга) сетчатка глаза и рецепторные клетки обонятельного эпителия.

|

Производ-

ные ганглиозных пластинок

|

Клетки ганглиозных пластинок (нервных гребней) подразделяются на несколько групп:

одни – мигрируют глубоко в мезодерму и в соответствующих участках зародыша дают начало нервным узлам (ганглиям)периферической нервной системы;

другие клетки остаются под эктодермой и превращаются в меланоциты – пигментные клетки кожи;

третьи опять-таки мигрируют и дифференцируются в периферические нейроэндокринные клетки –

клетки мозгового вещества надпочечников,

а также многочисленные одиночные гормонпродуцирующие клетки.

|

Нейральные плакоды и их производ-

ные

|

В образовании некоторых ганглиев головы, видимо, участвуют и нейральные плакоды –

утолщения эктодермы по бокам головы зародыша.

|

III. Подразделение клеток на нейроны и глию

Дифферен-

циация и

пролифе-

рация

клеток

|

В процессе развития вышеперечисленных эмбриональных органов (нервной трубки, нервных гребней, нейральных плакод) в них образуются два типа бластных (т.е. активно делящихся) клеток:

а) нейробласты -

дают начало огромному количеству нейронов (1012),

но вскоре после рождения теряют способность к делению;

б) глиобласты -

долго сохраняя пролиферативную активность,

дифференцируются в глиоциты (некоторые из которых тоже способны к делению).

|

Гибель большой части клеток

|

а) В то же время, т.е. в эмбриональный период, значительная часть (до 40-80%) образующихся нервных клеток погибает путём апоптоза.

б) Считают, что это,

во-первых, клетки с серьёзными повреждениями хромосом (в т.ч. хромосомной ДНК)

и, во-вторых, клетки, отростки которых не смогли установить связь с соответствующими структурами (клетками-мишенями, органами чувств и т.д.).

|

12.2. Нейроны

12.2.1. Введение

I. Органеллы нейрона

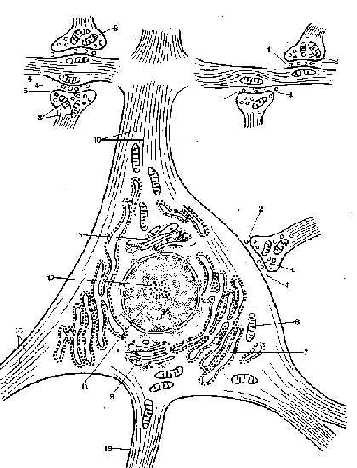

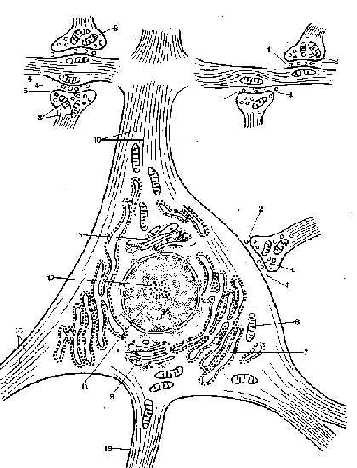

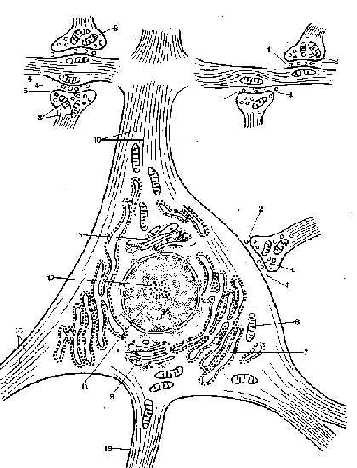

Ультрамикроскопическое строение нейрона. Схема.

|

а) Нейроны содержат те же органеллы, что и прочие клетки:

ядро (11); причём, в ядре преобладает эухроматин;

хорошо развитую гранулярную ЭПС (7),

сетчатый аппарат Гольджи (9),

митохондрии (8),

лизосомы и т.д.

б) Преобладание эухроматина и высокое развитие гранулярной ЭПС указывает на то, что

в нейронах интенсивно синтезируются РНК и белки.

|

|

II. Отростки нейронов

Перикарион и отростки

|

а) Вместе с тем, нейроны отличаются характерным строением: кроме тела (перикариона), у них есть то или иное количество отростков.

б) Длина последних очень варьирует –

от нескольких микрометров до 1–1,5 м.

|

Два типа отростков

По своей функциональной роли отростки подразделяются на 2 типа:

а) дендриты –

проводят импульсы ктелу нейрона

б) и аксон, или нейрит (13) - он

всегда один (13) и

проводит импульсы оттела нейрона.

|

|

Контакты с отростками других нейронов

В свою очередь, к телу нейрона могут подходить аксоны многих других нейронов, образуя

синапсы (2) с самим телом или

синапсы (1) с отходящими от тела дендритами.

|

Все эти особенности всецело обусловлены функциями нервных клеток.

|

12.2.2. Функции нейронов

12.2.2.1. Общие функциональные свойства нейронов

0. Перечень функциональных свойств

Нервные клетки обладают 4-мя важнейшими свойствами: способностью

рецептировать (воспринимать) поступающие сигналы,

переходить в ответ на сигналы в состояние возбуждения или торможения,

проводить возбуждение или торможение (например, от конца дендрита – к перикариону и затем от последнего – к концу аксона),

и, наконец, передавать сигнал другим объектам – очередному нейрону или эффекторному органу.

Сделаем дополнительные замечания относительно этих свойств.

|

I. Рецепция

Каждый вид нейронов настроен на восприятие строго определённых сигналов.

|

Рецепция в органах чувств

|

В органах чувств (если там содержатся нейроны или их отростки) воспринимаемые сигналы – это

соответствующие раздражения: световые, тактильные, температурные и т.д.

|

Рецепция в синапсах

|

В синапсах, т.е. местах контакта с другими нейронами (точнее, их отростками) воспринимаются

сигналы, передаваемые данными нейронами.

|

II. Возбуждение и торможение

Системы, обеспечи-

вающие эти способности

|

Способность нейронов к возбуждению и торможению связана с наличием в их плазмолемме систем транспорта ионов:

Na+,K+-насосов,

К+-каналов

и (что имеет ключевое значение) Na+-каналов.

|

Роль Na+,K+-насосов и К+-каналов

|

Как отмечалось в теме 2, благодаря первым двум системам в покоящейсяклетке создаётся трансмембранная разность потенциалов (или, более коротко, трансмембранный потенциал):

снаружи клеток имеется некоторый избыток положительных зарядов,

а внутри – избыток отрицательных зарядов.

|

Роль Na+-каналов

|

1. а) При возбуждении же

открываются Na+-каналы: ионы Na+ устремляются в клетку по градиенту концентрации;

поэтому и трансмембранная разность потенциалов снижается – происходит деполяризацияплазмолеммы.

б) По окончании возбуждения

Na+-каналы закрываются и

восстанавливается исходное значение потенциала (реполяризация).

2. При торможении ситуация обратная:

открытие Na+-каналов затрудняется,

и это понижает чувствительность клетки к возбуждающим сигналам.

|

III. Проведение возбуждения

Проведение возбуждения может осуществляться двумя способами (в зависимости от типа нервного волокна, в составе которого находится отросток нейрона; раздел 12.4).

|

Непрерывное распростра-

нение деполяри-

зации

|

В одном случае

Na+-каналы содержатся в плазмолемме на всём протяжении отростка,

и по отростку распространяется непрерывная волна деполяризации и последующей реполяризации плазмолеммы.

|

Сальтаторное распростра-

нение деполяри-

зации

|

Во втором случае (при сальтаторном, скачкообразном, механизме)

Na+-каналы содержатся в плазмолемме лишь на отдельных участках отростка,

а между этими участками сигнал распространяется путём изменения электрического полявнутри отростка (для чего требуется надёжная электроизоляция отростка от окружающих тканей).

|

Дальность проведения сигнала

|

а) Дальность проведения сигнала зависит от длины отростков клетки: она может быть и очень малой, и очень большой.

б) Так, определённые нейроны спинномозговых узлов с помощью своих отростков проводят сигналы

от дистальных отделов конечностей до продолговатого мозга; это составляет у человека примерно 1,5 м.

|

IV. Передача возбуждения (сигнала) тоже может происходить двумя способами.

Синапти-

ческий способ передачи

|

а) Первый (наиболее распространённый) способ – это прямой контакт нейрона с объектом:

аксон нейрона образует синапс

- с другим нейроном или

- клеткой эффекторного органа.

б) При этом сигнал передаётся, как правило, с помощью специального химического вещества – медиатора.

|

Гумораль-

ный способ передачи

|

а) Второй (более редкий) способ передачи сигнала - непрямое воздействие через кровь.

б) Так действуют секреторные нейроны: их аксоны

образуют контакты (тоже называемые синапсами) с кровеносным сосудом

и выделяют соответствующее вещество (нейрогормон) в кровь.

|

12.2.2.2. Три функциональных типа нейронов

По функции нейроциты делятся на 3 основных вида:

чувствительные (или рецепторные),

ассоциативные и

эффекторные.

(Ещё один тип составляют нейросекреторные нейроны).

|

I. Чувствительные (рецепторные) нейроны

Источник воспринима-

мых сигналов

|

а) Чувствительные нейроны воспринимают сигналы

от периферических рецепторов.

б) От этих рецепторов дендриты чувствительных нейронов идут к телам последних.

|

Локализа-

ция тел нейронов

|

Тела же данных нейронов находятся всегда в ганглиях (т.е. вне центральной нервной системы) -

в спинномозговых узлах,

в чувствительных ганглиях, расположенных по ходу ряда черепномозговых нервов

и в некоторых вегетативных ганглиях.

|

Направле-

ние передачи сигнала

|

От тел нейронов сигналы передаются по аксонам

чаще всего - в центральную нервную систему,

реже (при замыкании периферических рефлекторных дуг; тема 14) - на соответствующий нейрон вегетативного ганглия.

|

II. Ассоциативные нейроны

Определе-

ние

|

а) Это такие нейроны, которые

принимают сигналы (дендритом или непосредственно перикарионом) от одних нейронов и

передают их (по аксону) другим нейронам.

б) Иначе говоря, они “вставлены” в нервных путях между двумя нейронами.

в) Причём в подобных путях могут присутствовать целые цепочки из нескольких ассоциативных нейронов.

|

Локализа-

ция тел нейронов

|

1. а) Тела ассоциативных нейронов чаще всего находятся

в центральной нервной системе,

т.е в спинном или головном мозгу (*), где участвуют в замыкании центральных рефлекторных дуг.

б) Так, например, все нейроны коры больших полушарий являются ассоциативными.

2. Кроме того, тела ассоциативных нейронов встречаются

в ганглиях вегетативной нервной системы, где замыкают периферические рефлекторные дуги.

|

(*) Правильно говорить: "в мозгу", а не "в мозге":

так же, как "в глазу", "во рту", “во рву”, “в хлеву”, "на мосту", "на берегу",

а не "в глазе", "во рте", “во рве”, “в хлеве”, "на мосте", "на береге".

| |

|

|

Скачать 1.22 Mb.

Скачать 1.22 Mb.