ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ.. Тема 16. Иммунологические аспекты хирургической инфекции. Контроль иммунного статуса больных в пред и послеоперационном периодах.

Скачать 65.06 Kb. Скачать 65.06 Kb.

|

|

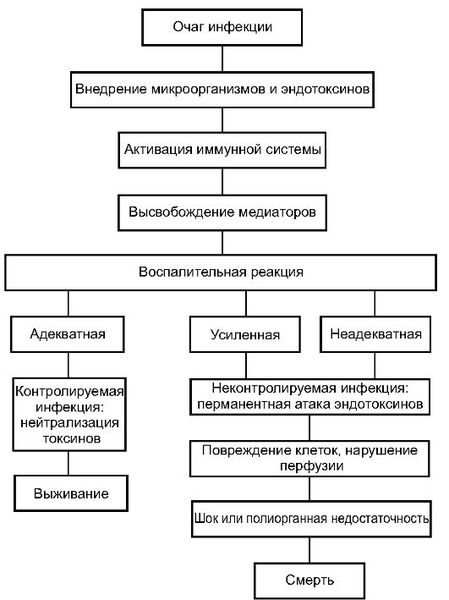

ТЕМА №16. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ. КОНТРОЛЬ ИММУННОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ В ПРЕД- И ПОСЛЕОПЕРА¬ЦИОННОМ ПЕРИОДАХ. МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИММУНОСУПРЕССИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ И ТРАВМАХ, СУПРЕССИВНЫЙ ЭФФЕКТ АНЕСТЕТИКОВ И НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ. ЗАДАНИЕ 1. Легкая степень Т-иммунодефицита диагностируется при дефиците дефиците Т-лимфоцитов 1-33% Тяжелая степень Т-иммунодефицита диагностируется при дефиците дефиците Т-лимфоцитов 66-80% ЗАДАНИЕ 2. Наличие антител, образовавшихся в процессе лечения антибиотиками, сульфаниламидами и другими препаратами проявляется: агранулоцитозом тромбоцитопенической пурпурой острым воспалением анемией ЗАДАНИЕ 3. Перечислите факторы патогенеза гнойной инфекции. Патогенез общей гнойной инфекции определяется тремя следующими факторами: микробиологическим — видом, вирулентностью, количеством и длительностью воздействия попавших в организм бактерий; очагом внедрения инфекции — областью, характером и объемом разрушения тканей, состоянием кровообращения в очаге; реактивностью организма — состоянием его иммунобиологических сил, наличием сопутствующих заболеваний основных органов и систем. ЗАДАНИЕ 4. По изменениям каких параметров лейкограммы возможно прогнозирование гнойных осложнений? Для больного с генерализованной формой гнойной хирургической инфекции (или при угрозе развития генерализации) характерны следующие изменения в иммунном статусе, регистрируемые по лейкограмме ииммунограмме: лимфопения, анэозинофилия, сдвиг формулы, исходныймоноцитоз с последующим снижением процентного содержания моноцитов, нередки "ножницы" между показателями лейкоцитоза и СОЭ; развитие Т-иммунодефицита от средней до крайне тяжелой степени, снижение количества и функциональной активности Т-хелперов и значительное повышение количества и активности Т-супрессоров с параллельным уменьшением хелпер/супрессорного соотношения; норма или В-лимфопения, норма или гипогаммаглобулинемия по классам G, A, M; значительное возрастание концентрации IgE, которая коррелирует (обратная связь) собщим количеством Т-лимфоцитов; увеличение концентрации ЦИК; снижение функциональной активности макрофагов. ЗАДАНИЕ 5. Каково положительное и отрицательное влияние хирургической операции на иммунный статус больного? Практически при всех хирургических операциях страдают все основные компоненты иммунной системы: фагоцитоз гуморальный иммунитет клеточный иммунитет ИЗМЕНЕНИЯ В ФАГОЦИТАРНОЙ СИСТЕМЕ ИММУНИТЕТА КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ: Понижение числа основных фагоцитирующих клеток: нейтрофилов и моноцитов КАЧЕСТВЕННЫЕ: Понижение способности фагоцитов захватывать, убивать и переваривать микроорганизмы Клеткам моноцитарно-макрофагальной системы отводится важная роль в индукции как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Хирургическая операция нарушает эту функцию моноцитов/макрофагов: на 2-йи 7-й дни после операции наступает существенное уменьшение экспрессии HLA-DR и HLA-DQ антигенов на этих клетках [55], следствием чего является пониженная способность организма развивать специфический иммунный ответ ИЗМЕНЕНИЯ В ГУМОРАЛЬНОМ ИММУНИТЕТЕ Понижение уровня всех классов иммуноглобулинов, особенно IgG. Некоторые авторы отметили появление в сыворотке крови после операции нового белка кислой природы, обладающего иммуносупрессивными свойствами. Появление этого белка коррелирует с падением уровня IgG. ИЗМЕНЕНИЯ В КЛЕТОЧНОМ ИММУНИТЕТЕ Прежде всего под влиянием этого воздействия падает общее число лимфоцитов и уменьшается уровень Т-лимфоцитов с сохранением соотношения между двумя основными субпопуляциями: Т-хелперами и Т-супрессорами После операции понижается функциональная активность Т-лимфоцитов. В нормально функционирующем организме имеется определенный баланс взаимодействия между ТН1- иТН2-хелперами. Но сильное изменение их активности под влиянием любого воздействия, включая хирургическую операцию, может вести к серьезным неблагоприятным последствиям в функционировании и иммунной системы в целом. Оказалось, что на ранних этапах операция вызывает активацию ТН2-хелперов и синтез цитокинов, оказывающих супрессивный эффект на клеточный иммунитет. Весь комплекс изменений, который происходит в иммунной системе под влиянием операции, можно кратко охарактеризовать как дисрегуляция иммунитета ЗАДАНИЕ 6. Патогенез сепсиса Инфекция попадает в организм через входные ворота — повреждённые кожные покровы и слизистые оболочки. Из первичного очага микроорганизмы постоянно или периодически поступают в кровеносное русло, в результате чего развивается бактериемия (наличие бактерий в крови). 1 этап — локальная продукция ряда цитокинов. Возбудитель выделяет в кровь токсины, которые взаимодействуют со специфическими рецепторами на поверхности Т-лимфоцитов, макрофагов и других иммунных клеток. В результате этого взаимодействия вырабатываются цитокины — белки, которые контролируют иммунную и воспалительную реакцию. Провоспалительные цитокины вызывают воспаление, а противовоспалительные подавляют его. Цитокины сначала действуют в очаге воспаления: выполняют защитные функции и включают процесс заживления раны. 2 этап — выброс малого количества цитокинов в системный кровоток. На данном этапе цитокины работают уже на системном уровне, т. е. по всему организму. За счёт поддержания баланса между про- и противовоспалительными цитокинами в нормальных условиях создаются предпосылки для заживления ран, уничтожения патогенных микроорганизмов и поддержания постоянства внутренней среды. 3 этап — генерализация воспалительной реакции. При неблагоприятных условиях цитокины накапливаются в системном кровотоке в сверхвысоких количествах, при этом начинают действовать разрушительно. Происходитповреждение эндотелия (внутреннего слоя кровеносных сосудов). Повреждение эндотелиальных клеток нарушает микроциркуляторный кровоток — движение крови по микрососудам: артериолам, капиллярам и венулам.  |