|

|

Электронный атлас. Тема 16 Органы чувств - органы зрения и обоняния. Электронный атлас. Тема 16 Органы чувств - органы зрения и обоня. Тема 16. Органы чувств органы зрения и обоняния 16 Вводные замечания

Тема 16.

Органы чувств:

органы зрения и обоняния

16.1. Вводные замечания

16.1.1. Определения

Функция органов чувств

|

а) Органы чувств преобразуют

специфические раздражения (поступающие из внешней или внутренней среды)

в нервные импульсы, передаваемые в центральную нервную систему (ЦНС).

б) В результате, ЦНС получает информацию о внешнем мире и состоянии самого организма.

|

Анализа-

торы

|

а) Совокупность структур, отвечающих за приём, передачу и анализ определённого вида раздражений, называется анализатором.

б) Следовательно, в каждом анализаторе - 3 части:

периферическая - орган чувств, осуществляющий рецепцию раздражений;

промежуточная - проводящие пути и нервные ядра ЦНС, включённые в передачу сигнала;

центральная - определённый участок коры больших полушарий.

|

Замечание

|

а) Иногда промежуточная часть анализатора частично находится в самом органе чувств.

б) Например, в сетчатке глаза располагаются

не только рецепторные нейроны,

но и нейроны двух последующих звеньев передачи сигнала.

|

16.1.2. Классификация

По природе рецепторного аппарата органы чувств и рецепторы делятся на 3 типа.

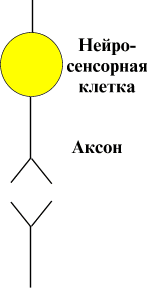

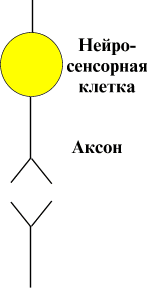

I. Первично чувствующие органы чувств

(органы

зрения и

обоняния)

|

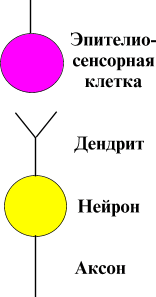

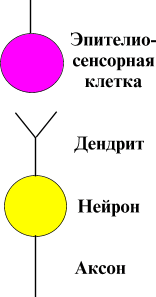

II. Вторично чувствующие органы чувств

(органы

вкуса,

слуха и равновесия)

|

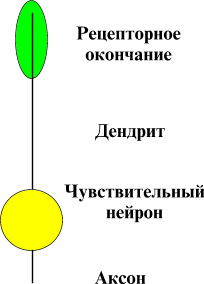

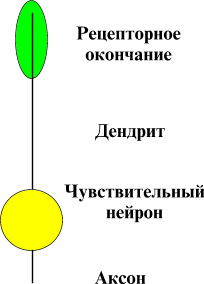

III. Рецепторы, не организованные

в органы чувств

(рецепторы кожи, мышц и внутренних органов -

тактильная, болевая,

проприоцептивная и пр. чувствительность)

|

Рецепцию осуществляют специализированные нервные (нейросенсорные) клетки, находящиеся в органе чувств.

|

Рецепцию осуществляют специализированные эпителиальные (эпителиосенсорные) клетки, находящиеся в органе чувств.

|

Рецепцию осуществляют специализированные окончания нервных клеток;

тела же клеток находятся в чувствительных узлах.

|

|

|

|

ЗАМЕЧАНИЕ. К третьему типу рецепторов (не организованных в органы чувств) относится и ряд рецепторов иной природы. Примеры:

осморецепторы почек – т.н. плотные пятна (см. тему 28) – имеют эпителиальную природу и при раздражении стимулируют близлежащие ренинпродуцирующие клетки непосредственно, т.е. минуя нервную систему;

осморецепторы гипоталамуса – определённые нейроны, которые сами (а не окончаниями дендритов) контролируют осмотическое давление крови, регулируя выделение АДГ (см. темы 15 и 22).

|

В этой теме мы рассмотрим первично чувствующие органы чувств,

а в следующей - вторично чувствующие.

Рецепторы же третьего типа либо уже рассматривались выше, либо описываются в последующих темах.

16.2. Орган зрения

16.2.1. Общие сведения

16.2.1.1. Составные части органа зрения

1. Парный орган зрения включает

глазное яблоко и

вспомогательные образования (веки, глазодвигательные мышцы, слёзный аппарат).

2. В глазном яблоке различают:

3 оболочки (снаружи внутрь) -

|

компоненты внутреннего ядра -

|

фиброзную,

сосудистую и

сетчатую.

|

переднюю и заднюю камеры глаза,

хрусталик,

стекловидное тело.

|

3. Компоненты этих структур формируют 3 функциональных аппарата:

светопреломляющий, или диоптрический,

аккомодационный и

рецепторный.

4. Вначале (в п. 16.2.1) мы перечислим компоненты названных оболочек и аппаратов,

а затем (в пп. 16.2.2-16.2.5) обратимся к их гистологической структуре.

|

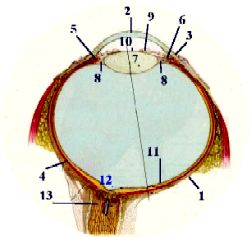

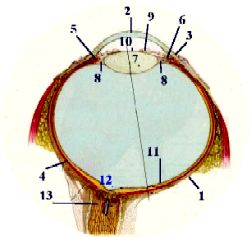

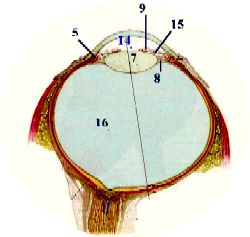

16.2.1.2. Оболочки глаза

I. Фиброзная оболочка

Фиброзная оболочка глаза

является самой наружной,

выполняет защитную и опорную функции;

включает 2 отдела: склеру (1) и роговицу (2).

|

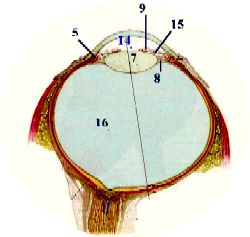

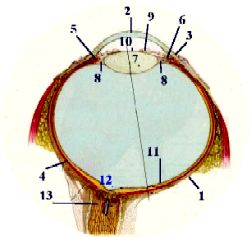

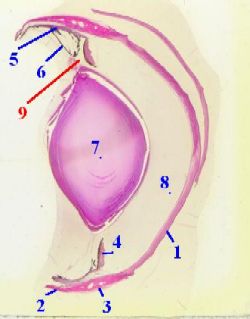

Рисунок - глазное яблоко.

Полный размер

|

Склера

|

Склера, или белочная оболочка -

задний, больший отдел фиброзной оболочки;

непрозрачная (белая по цвету),

толщиной - 0,3-0,6 мм.

|

Роговица

|

а) Роговица -

передний отдел фиброзной оболочки,

прозрачна,

имеет большую толщину (0,9 мм),

по форме подобна часовому стеклу, вставленному в склеру.

б) Край роговицы (место её перехода в склеру) называется лимбом (3).

|

II. Сосудистая оболочка

1. а) Сосудистая оболочка глаза

занимает среднее положение.

существенно тоньше склеры (0,1 - 0,3 мкм) и

во всех своих отделах богата сосудами и пигментными клетками.

|

б) Последние поглощают избыточный свет, препятствуя его отражению от стенки глаза

(отражение резко снижало бы контрастность изображения).

2. В сосудистой оболочке - 3 отдела:

собственно сосудистая оболочка (chorioidea) (4),

ресничное, или цилиарное, тело (5),

радужка (iris) (9).

|

|

Сhorio-

idea

|

а) Сhorioidea - задний, больший отдел сосудистой оболочки глаза.

б) При аккомодации (фокусировке глаза на объект наблюдения) chorioidea несколько перемещается относительно склеры,

отделяясь от неё щелевидным лимфатическим пространством.

|

Цилиар-

ное тело

|

а) Цилиарное тело - утолщённая часть сосудистой оболочки, находящаяся в области лимба роговицы.

б) Это тело содержит

в своей толще - мышечные элементы, образующие цилиарную мышцу;

|

а с внутренней (медиальной) стороны - многочисленные цилиарные отростки (6),

от которых по направлению к хрусталику (7) идёт т.н. циннова связка (8), или ресничный поясок.

в) При сокращении цилиарной мышцы

|

|

натяжение цинновой связки уменьшается и

хрусталик становится более выпуклым (отчего увеличивается его преломляющая сила).

г) Передний край цилиарного тела переходит в радужку - третий отдел сосудистой оболочки.

|

Радужка

|

а) Радужка - дисковидное образование с круглым отверстием - зрачком (10).

б) В радужке, кроме сосудов и пигментных клеток, имеются мышцы,

одна из которых суживает,

а другая расширяет зрачок.

|

III. Сетчатая оболочка

1. Сетчатая оболочка, или сетчатка (retina) (11) - самая внутренняя оболочка.

2. Она включает два листка. –

а) Наружный - пигментный листок:

состоит из пигментных клеток и,

как пигментные клетки сосудистой оболочки, препятствует отражению света

(а также выполянет ряд других функций - п. 16.5.5.1.V).

|

|

б) Внутренний листок - собственно сетчатка: на своей большей части (до передней трети глазного яблока) содержит

фоточувствительные нервные клетки, а также (как уже отмечалось)

нейроны двух звеньев передачи сигнала.

|

3. а) Аксоны последних из этих нейронов

идут по внутренней поверхности сетчатки,

сходятся в области т.н. слепого пятна (12) и

образуют зрительный нерв (13), прободающий оболочки глазного яблока.

б) В слепом пятне фоторецепторные клетки отсутствуют.

|

|

16.2.1.3. Внутреннее ядро глазного яблока

Камеры глаза

|

а) Передняя камера глаза (14) находится между роговицей и радужкой,

задняя камера (15) - за радужкой:

между нею (с одной стороны),

хрусталиком и отростками цилиарного тела (с другой стороны).

б) Обе камеры

заполнены жидкостью и

сообщаются друг с другом через зрачок.

|

Полный размер

|

Хрусталик

|

а) Хрусталик (7) - прозрачная двояковыпуклая линза, держащаяся на цинновой связке (8).

б) Благодаря преломлению в этой линзе, световые лучи, расходящиеся от некоего точечного объекта, вновь сходятся.

в) Причём, обладая высокой эластичностью, хрусталик

может изменять свою кривизну в зависимости от степени натяжения цинновой связки.

что меняет и оптическую силу данной линзы.

г) Другая важная особенность хрусталика – в том, что он

полностью поглощает ультрафиолетовые лучи,

а частично и синие лучи, благодаря чему кажется слегка желтоватым.

|

Стекловид-

ное тело

|

Стекловидное тело (16) - прозрачная желеобразная масса, заполняющая полость между хрусталиком и сетчаткой.

|

16.2.1.4. Функциональные аппараты глазного яблока

Все вышеперечисленные компоненты, за исключением склеры и собственно сосудистой оболочки (chorioidea), формируют, как уже отмечалось, три функциональных аппарата.

|

I. Компоненты

Диоптри-

ческий аппарат

|

1. Диоптрический аппарат включает те прозрачные структуры и среды,

через которые проходит свет на пути к сетчатке:

а) переднюю часть фиброзной оболочки -

роговицу и

б) все компоненты внутреннего ядра глазного яблока -

|

|

жидкость обеих камер глаза,

хрусталик,

стекловидное тело.

2. Наибольшей преломляющей силой обладают в этом списке роговица и хрусталик.

|

Рецептор-

ный аппарат

|

Рецепторный аппарат представлен сетчаткой.

Его функционирование будет рассматриваться нами позднее.

|

Аккомода-

ционный аппарат

|

а) Аккомодационный аппарат выполняет 2 функции:

фокусировку изображения на сетчатке (что, собственно, и является аккомодацией) -

|

с помощью цилиарного тела, влияющего на кривизну хрусталика;

|

обеспечение необходимой интенсивности света -

|

с помощью радужки, играющей роль диафрагмы.

|

б) Как видно, оба компонента аккомодационного аппарата (цилиарное тело и радужка) являются производными сосудистой оболочки глаза.

|

II. Фокусировка изображения на сетчатке

ВЗГЛЯД ВДАЛЬ

|

ПРИБЛИЖЕНИЕ НАБЛЮДАЕМОГО ОБЪЕКТА

|

а) Лучи света, идущие от значительно удалённых объектов, практически параллельны.

|

а) Когда объект приближается к наблюдателю, световые лучи, идущие от объекта,

становятся расходящимися и

в отсутствие аккомодации собираются за сетчаткой.

|

б) Когда взгляд направлен на эти объекты,

цилиарная мышца расслаблена, отчего

диаметр образуемого ею кольца максимален,

циннова связка натянута и

хрусталик уплощён, т.е. его преломляющая сила минимальна.

|

б) Для фокусировки этих лучей

цилиарная мышца (иннервируемая парасимпатическими волокнами) всё более напрягается, отчего

диаметр образуемого ею кольца уменьшается,

циннова связка расслабляется

и хрусталик, в силу своей эластичности, становится более выпуклым, что увеличивает его преломляющую силу.

|

в) В нормальном глазу изображение при этом фокусируется на сетчатке.

|

в) В результате, изображение вновь фокусируется на сетчатке.

|

III. Регуляция интенсивности проходящего в глаз света

ИЗБЫТОЧНАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

|

НЕДОСТАТОЧНАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

|

Избыток света, действующий на сетчатку, возбуждает (через центральную нервную систему) соответствующий парасимпатический центр -

и сокращается мышца радужки, суживающая зрачок.

|

При недостатке освещённости, напротив, срабатывает симпатическая нервная система -

и сокращается мышца, расширяющая зрачок.

|

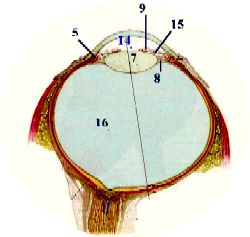

16.2.1.5. Просмотр препарата

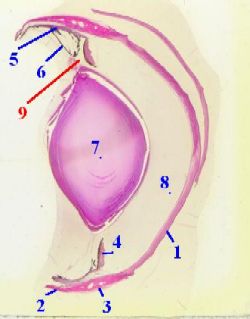

1,а. Препарат - угол глаза; окраска гематоксилин-эозином.

|

1. На данном снимке мы видим под малым увеличением переднюю часть глаза и в ней - многие из вышеперечисленных структур:

а) компоненты фиброзной оболочки -

прозрачную роговицу (1),

непрозрачную склеру (2) и

лимб (3) - место их перехода друг в друга;

б) компоненты сосудистой оболочки -

радужку (4) со зрачком посередине,

цилиарное тело (5) и его отростки (6);

в) компоненты внутреннего ядра -

|

Полный размер

|

хрусталик (7);

переднюю (8) и заднюю (9) камеры глаза.

2. Однако положение хрусталика - неестественное: он выдвинулся в отверстие зрачка. Это артефакт, возникший в процессе приготовления препарата.

|

|

|

|

Скачать 1.55 Mb.

Скачать 1.55 Mb.