Лекция. Лекции 2 - Методические основы ЭБ. Тема 2 методологическое обеспечение экономической безопасности

Скачать 333.5 Kb. Скачать 333.5 Kb.

|

|

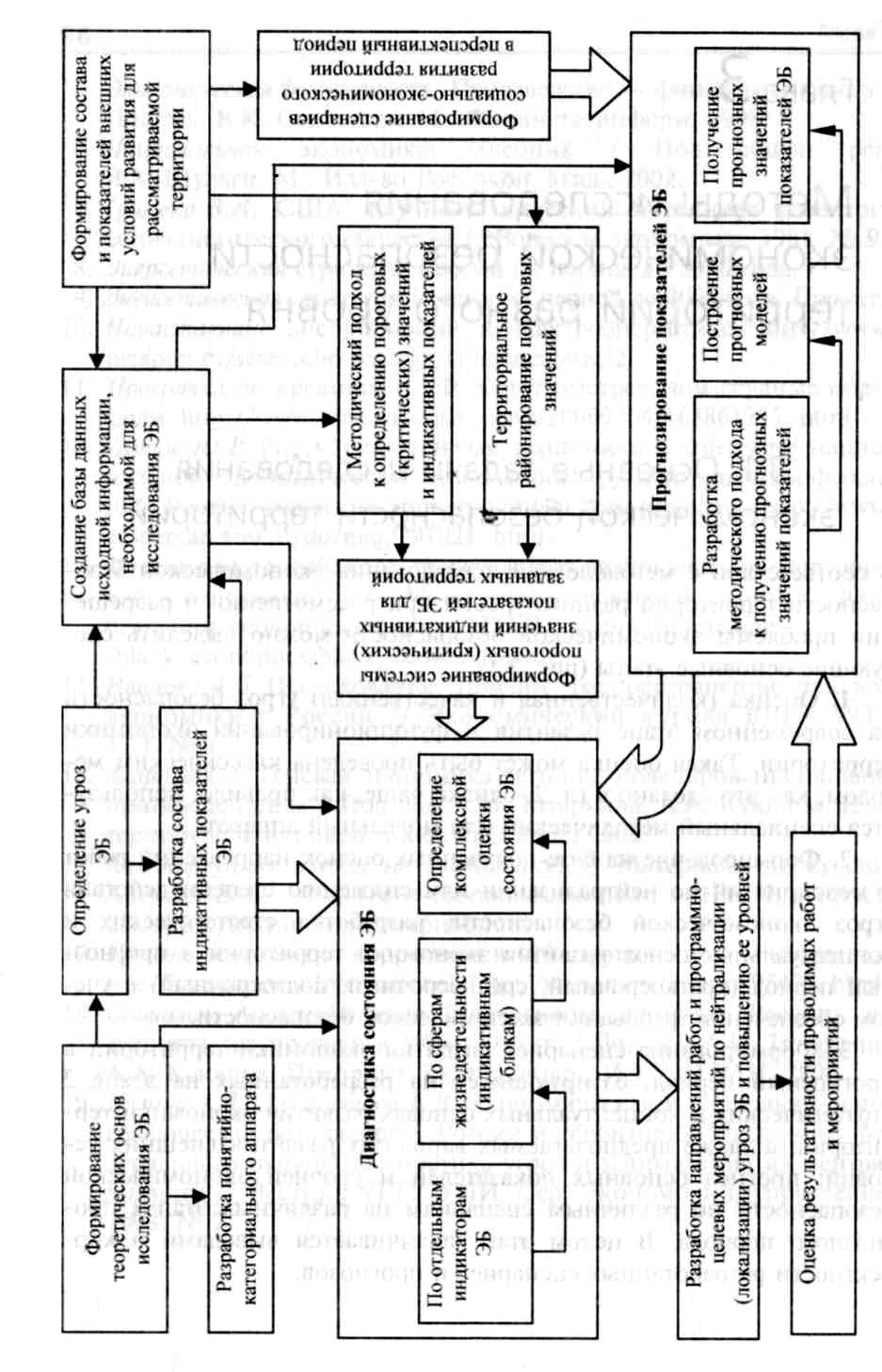

ТЕМА 2: МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2.1. Основные категории, используемые в оценке экономической безопасности 2.2. Основные этапы исследования экономической безопасности территорий 2.3. Диагностика экономической безопасности 2.4.Прогнозирование показателей безопасности 2.5. Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности 2.6. Системы индикаторов экономической безопасности государства Мониторинг'>2.1. Основные категории, используемые в оценке экономической безопасности «Мониторинг — комплекс наблюдений и исследований, определяющих изменения в окружающей среде, вызываемые деятельностью человека. Мониторинг — непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями. Мониторинг — система сбора/регистрации, хранения и анализа небольшого количества ключевых (явных или косвенных) признаков/параметров описания данного объекта для вынесения суждения о поведении/состоянии данного объекта в целом. То есть для вынесения суждения об объекте в целом на основании анализа небольшого количества характеризующих его признаков. Например, мониторинг земель — система наблюдений за состоянием земельного фонда для своевременною выявления последствий негативных процессов. Мониторинг земель является составной частью мониторинга за состоянием окружающей среды. Объектом мониторинга земель являются все земли, независимо от форм собственности на землю, целевого назначения и характера использования». Выявление угроз экономической безопасности и прогнозирование их последствий осуществляется с помощью мониторинга показателей экономики Российской Федерации как систематического сопоставления действительного положения экономики с желаемым. «Критерий — признак, на основании которого производится оценка, классификация, мерило. Например, критерий глобальный — в теории управления это обобщенный критерий оптимальности распределения ограниченных ресурсов». Критерии экономической безопасности – это качественные признаки, на основе которых производится оценка уровня развития отдельных сфер экономики и соответствия процессов, происходящих в этих сферах, национальным интересам России, ее экономической безопасности, конкретизирующие национальные интересы применительно к отдельным важнейшим сферам экономики. Например: качественный и количественный рост экономики, уровень и качество жизни населения; уровень инновационной и инвестиционной активности, масштабы криминализации экономики и др. Параметры индикаторов и пороговых значений дают этим качественным признакам количественную оценку, фиксируют пределы экономических и социальных процессов, которые определяют уровень безопасности основных сфер жизнедеятельности общества. Основанием для оценки угроз и ущербов от их воздействия являются критерии экономической безопасности, которые могут быть качественными либо количественными. Критерии, в свою очередь, выражаются показателями экономической безопасности. Таким образом, сущность экономической безопасности реализуется в системе ее критериев и показателей. «Индикатор — цифровой показатель эволюции экономической или финансовой величины, особо значимой для проведения общей экономической политики и оценки ее результатов». Индикатор (лат. indicator — указатель) — прибор, устройство, информационная система, вещество — объект, отображающий изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим, легко интерпретируемым, способом. Индикатор может быть использован для прогнозирования конъюнктуры рынка, т. е. сложившейся экономической обстановки временного характера на рынке товаров и услуг, для создания прочной основы развития предпринимательства и, как следствие, — укрепления экономической безопасности страны, региона, предприятия, личности. Индикаторы различаются по областям применения, например: индикатор деловых циклов как система статистических показателей, в своей совокупности количественно характеризующая варьирование конъюнктуры рынка с целью выявления тенденций экономического процесса. При исчислении индексов деловых циклов учитывается, что экономический процесс в значительной степени находится в зависимости от экономических предпосылок; индикаторы «опережающие» — статистические показатели, реагирующие на изменение экономической ситуации раньше, чем это делает большинство индикаторов; к ним относятся: средняя продолжительность рабочей недели, чистый прирост основного капитала, индексы курсов акций и др.; индикатор «отстающий» — индикатор экономической активности, который следует с лагом1 за деловым циклом; индикатор «совпадения» — индикатор, сигнализирующий о наступлении очередной фазы экономического цикла; индикатор фондового рынка — единица измерения, используемая специалистами по рынку ценных бумаг, чтобы предсказывать, например, направление движения рынка, объем операций, динамику процентных ставок, объем покупок и продаж ценных бумаг корпорациями; индикатор экономический — ключевой экономический показатель, отражающий тенденцию развития экономики. Экономика как наиболее сложная система имеет тысячи показателей, характеризующих ее состояние. Только в официальных таблицах прогноза социально-экономического развития России на 2001 г. содержится более 300 показателей. Из всей их совокупности для анализа безопасности Центром финансово-банковских исследований Института экономики РАН предложено использовать 150 показателей, которые можно назвать индикаторами, исходя из следующих трех их отличительных свойств: они количественно отражают угрозы экономической безопасности; обладают высокой чувствительностью и изменчивостью и поэтому большей способностью предупреждать общество, государство и субъекты рынка о возможных опасностях в связи с изменением макроэкономической ситуации, принимаемых правительством мерах в сфере экономической политики; взаимодействуют между собой в достаточно сильной степени. Самое важное свойство индикаторов для построения системы экономической безопасности - это их взаимодействие, которое существует всегда, но только при определенных условиях нарастания опасности становится очевидным. Накопление значений численных параметров такого взаимодействия необходимо для определения социально-экономических последствий принимаемых макроэкономических решений, оценки значимости тех или иных угроз экономической безопасности. «Параметр (от др.-греч. παραμετρέω — соразмеряю) —величина, характеризующая какое-либо свойство устройства, процесса, вещества; то же, что показатель». Индекс — относительный цифровой показатель, выражающий отношение уровня данного явления к уровню его в прошлое время или к уровню аналогичного явления, принятого в качестве базы. Существует более 80 индексов, охватывающих основные экономические виды деятельности. Приведем некоторые из них. Индекс деловой активности — применяемый в экономическом анализе индекс — показатель видов деятельности, динамика которого отражает изменения в экономической конъюнктуре. Индекс конкурентоспособности промышленных товаров — показатель относительной конкурентоспособности поставляемых на экспорт изделий промышленности данной страны. Получается посредством сопоставления обменного курса ее валюты с обменным курсом валюты страны-конкурента с поправкой на инфляцию, связанную с оптовым ценообразованием в непродовольственном секторе. Индекс рыночной концентрации равняется сумме квадратов процентных долей рынка, занимаемых каждой фирмой —-производителем одного товара. Чем слабее рыночная концентрация, тем меньше значение индекса. Величина индекса увеличивается по мере усиления рыночной концентрации. Предельное его значение имеет место при монополизации рынка. Из всего множества индикаторов уровня угроз экономической безопасности необходимо выделить те, которые отражают критические «болевые точки» в развитии экономики. Именно эти индикаторы используются в качестве пороговых значений экономической безопасности. Они характеризуют предельные значения, игнорирование которых препятствует нормальному развитию экономики и социальной сферы и приводит к формированию разрушительных тенденций в области производства и уровня жизни населения. Порог — наименьшая возможная величина, граница проявления чего-либо. Например: порог бедности — показатель, который рассчитывается для семьи в целом исходя из величины принятого прожиточного минимума для каждого члена семьи, ее размера и состава по полу и возрасту. Пороговые значения - важный инструмент системного анализа, прогнозирования и индикативного социально-экономического планирования. С помощью этого инструмента тот или иной объект, в данном случае экономика, рассматривается с позиции соответствия тенденций ее развития (внутри и во взаимодействии с экономиками других стран) национальным интересам страны. Теория безопасности имеет практическое значение, только если она органически включает теорию предельных значений объекта. В технике без этого не могут безаварийно работать не только атомные электростанции, но и многие другие объекты. В социальной жизни общества, в экономике усиливается инновационный характер деятельности человека, альтернативность принимаемых решений, взаимозависимость на первый взгляд никак не связанных между собой факторов, и лишь в определенных ситуациях оказывается, что их влияние достаточно велико. В целом риск ошибок и их цена возрастают. Чтобы их снизить, необходимо сделать объектом специального анализа систему соотношений между индикаторами экономической безопасности. Это важно как на макро-, так и на микроуровне, как для развитой рыночной, так и для переходной экономики. Для развитой рыночной экономики существуют, например, максимально возможные пределы дефицита бюджета, пределы ассигнований на оборону, пределы безработицы, экологические пределы охраны окружающей среды, пределы в распределении богатства между богатыми и бедными и т.д. Переходная экономика, подвергнутая серьезной трансформации при слабом развитии инструментов и институтов рыночной экономики, низкой чувствительности классических способов денежно-кредитного регулирования экономики, по выражению лауреата Нобелевской премии В. Леонтьева, лишена рулевого управления, поэтому нужны индикаторы - ориентиры развития, определяющие границы негативных процессов, подающие сигналы участникам рынка о возможных сферах неблагополучия, понижении глобального уровня национальной безопасности. Пороговые значения должны приобрести статус одобренных или утвержденных на государственном уровне количественных параметров, соблюдение которых должно стать непременным элементом правительственных экономических программ. К сожалению, этого не произошло, утвержденных количественных параметров пороговых значений до сих пор нет. Методологической основой определения количественных параметров пороговых значений экономической безопасности является выбор индикатора, принятого в качестве исходного для расчета. Главный национальный интерес страны в области экономики - повышение благосостояния народа. Этот индикатор должен быть исходным для определения порогового значения величины ВВП и ряда других связанных с ним показателей. Фактор — существенное обстоятельство в каком-либо явлении, процессе; исходная составляющая чего-либо. Например: факторы производства — элементы, необходимые для выпуска продукции (товаров и услуг); факторы распределения — способность экономики перераспределять ресурсы с целью обеспечения такого экономического роста, какой позволяет фактор предложения; фактор предложения — увеличение наличного количества ресурса, повышение его качества или расширение технических знаний, которые создают возможность производства большего объема товаров и услуг; фактор спроса — повышение уровня совокупного спроса, обусловливающее экономический рост, возможность которого создает увеличение производительного потенциала экономики 2.2. Основные этапы исследования экономической безопасности территорий1 В соответствии с методологией исследования экономической безопасности территорий разного уровня при рассмотрении и разрешении проблемы экономической безопасности можно выделить следующие основные этапы (рис. 1). 1. Оценка (количественная и качественная) угроз безопасности на современном этапе развития и функционирования экономики территории. Такая оценка может быть проведена классическим (качественным описательным) методом, однако чаще, как правило, используется специальный методический или модельный аппарат. 2. Формирование на базе полученных оценок направлений работ и мероприятий по нейтрализации или снижению степени действия угроз экономической безопасности; разработка стратегических и концептуальных основ развития экономики территории в прогнозный период (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный) с учетом обеспечения требований экономической безопасности. 3. Формирование сценариев развития экономики территории в прогнозный период, базирующихся на разработанных на этапе 2 стратегических и концептуальных основах развития экономики территории, а также предполагаемых вариантах развития внешних условий; прогноз основных показателей и уровней экономической безопасности по различным сценариям на различных этапах прогнозного периода. В целом этап заканчивается выводами о корректности разработанных сценариев и прогнозов. 4. При необходимости (в случае получения негативных результатов перспективных уровней экономической безопасности) проводится коррекция документов, разрабатываемых на этапе 2; при этом корректируются сценарии развития экономики территории и прогноз выполняется заново. Итерационный процесс длится до тех пор, пока по итогам этапа 3 не будут получены удовлетворительные результаты. Из сказанного понятно, что при анализе экономической безопасности рассматривается широкий круг задач, многие из которых выходят далеко за рамки изучаемого предмета и являются общими для решения экономических проблем. Вместе с тем можно выделить две основные задачи: 1)диагностика состояния экономической безопасности территории 2) получение прогнозных значений показателей экономической безопасности.  Рис. 1. Обобщенная схема исследования экономической безопасности (ЭБ) территории 2.3. Диагностика экономической безопасности При диагностике экономической безопасности дается оценка угроз безопасности степени их проявления на территории, что позволяет в конечном счете сформировать перечень основных программно-целевых мероприятий по нейтрализации этих угроз и определить направления по перспективному развитию экономики страны и ее регионов. Как показали многочисленные исследования, оптимальным методом проведения диагностики состояния требуемого объекта исследования, включая и задачу диагностики экономической безопасности территории, является индикативный анализ. Индикативный анализ – один из видов анализа, основанный на сопоставлении признанных международных (региональных или национальных) формализованных показателей - индикаторов. Одним из способов формализации данных является разработка системы показателей (индикаторов). Индикатор (индекс) - (от лат. indicator -указатель) - качественная, либо количественная характеристика хода процесса или состояния объекта наблюдения. Процесс получения индикаторов может быть автоматизарован, в отличие от разработки методики их получения, или создания признанной системы индикаторов. Проще говоря, измерить можно что угодно, нужно только выбрать, что мы измеряем и каким инструментом. В соответствии с этим методом диагностика безопасности проводится на основе совокупности специальных показателей критериального типа — индикаторов экономической безопасности, позволяющих судить о грозящей опасности, количественно оценивать уровень угроз безопасности и формировать комплекс программно-целевых мероприятий по стабилизации обстановки с учетом адресной привязки проводимых мероприятий. Уровень проявления угроз экономической безопасности определяется при сравнении текущих (фактических) значений индикативных показателей (индикаторов) с их пороговыми (критическими) значениями. Поэтому ясно, что при реализации процедур индикативного анализа принципиально важными являются пороговые уровни индикативных показателей. Дадим основные понятия и определения, которые используются в методах индикативного анализа. Индикативный показатель (индикатор) экономической безопасности— критериальный показатель развития и функционирования экономики, ее подсистем и объектов, достаточно полно характеризующий состав, глубину и территориальные рамки реализации угроз экономической безопасности и ее уровень. Пороговое значение индикативного показателя экономической безопасности — такое значение индикативного показателя экономической безопасности, достижение или превышение которого рассматривается как переход по данному индикативному показателю в область большей, в том числе неприемлемой, опасности нарушения нормального функционирования экономической системы. Показатель экономической безопасности — выраженная числом характеристика какого-либо свойства экономического объекта или процесса. Как правило, большинство показателей экономической безопасности являются исходными данными для определения (расчета) индикаторов экономической безопасности. Уровень экономической безопасности — условный показатель, интегрально характеризующий степень достижения совокупности требований экономической безопасности. Формирование индикаторов экономической безопасности целесообразно осуществлять по определенным блокам (сферам жизнедеятельности), каждый из которых отражает ту или иную сторону социально-экономического положения территории. На сегодняшний день в исследованиях российских ученых рассматривается множество подходов к формированию такого состава сфер жизнедеятельности, входящих в систему анализа и диагностики экономической безопасности. В то же время единый подход отсутствует. При дальнейшем изучении методических аспектов диагностики экономической безопасности будем придерживаться подхода, предложенного уральской научной школой под руководством А. И. Татаркина. Согласно этому подходу формирование индикаторов и диагностика экономической безопасности России и ее регионов (федеральные округа и субъекты Федерации) проводятся по 12 сферам жизнедеятельности, которые, в свою очередь, сгруппированы по трем крупным блокам. 1. Способность экономики территории к устойчивому росту. • инвестиционная безопасность; способность экономики территории к росту и расширенному воспроизводству; • производственная безопасность; оценка состояния и перспектив развития в сфере производственного потенциала; • научно-техническая безопасность; поддержание научно-технического потенциала территории и сохранение ведущих отечественных научных школ; • внешнеэкономическая безопасность; зависимость экономики территории от импорта важнейших видов продукции и продовольствия; • финансовая безопасность; устойчивость финансовой системы территории; • энергетическая безопасность; способность удовлетворять потребности экономики территории в топливно-энергетических ресурсах. 2. Обеспечение приемлемого уровня существования в государстве: • уровень жизни населения; создание на территории условий для нормальной жизнедеятельности населения; • рынок труда; способность экономики территории обеспечить достаточное количество рабочих мест; • демографическая безопасность; устойчивость к депопуляции населения на территории; • правопорядок; исключение криминализации общества и сфер хозяйственной и финансовой деятельности на территории; • продовольственная безопасность; обеспечение населения территории продовольствием в достаточном количестве и требуемого качества. 3. Экологическая безопасность: • способность сохранения баланса между человеком и природой на территории. Каждая из сфер включает определенный набор индикативных показателей (как правило, не менее трех). Состав индикативных показателей для каждого из иерархических уровней различен. Например, индикаторы экономической безопасности для Российской Федерации в целом существенно отличаются от индикаторов, по которым проводится диагностика экономической безопасности территорий муниципального уровня. Порядок диагностики экономической безопасности следующий. В соответствии с общим подходом (см. рис. 1) диагностика экономической безопасности обычно выполняется в следующей последовательности: 1) формируется состав индикативных показателей экономической безопасности для каждого из объектов исследования. Обычно в целях унификации методического аппарата и обеспечения сопоставимости получаемых результатов стремятся к тому, чтобы для различных объектов исследования (территорий) одного иерархического уровня состав индикативных показателей был идентичен; 2) формируется система пороговых уровней (значений) индикативных показателей для каждого объекта исследования; 3) проводится сбор исходных показателей, на основании которых рассчитываются индикативные показатели для каждого из объектов исследования. Исходные показатели условно обозначаются П1 (первичные показатели статистической отчетности). Следует заметить, что в ряде случаев в качестве показателей П1 могут быть использованы и результаты модельных расчетов по социально-экономическим характеристикам и явлениям, которые в статистической отчетности не учитываются (например, латентные или прогнозные характеристики социально-экономических процессов и явлений); 4) выполняется расчет значений индикативных показателей за требуемый расчетный период и проводится оценка состояния по каждому из индикаторов путем сравнения их текущих значений с пороговыми; 5) на основании полученных оценок по отдельным индикативным показателям дается оценка ситуации по сферам жизнедеятельности и определяется комплексная (результирующая) оценка уровня экономической безопасности для каждого из объектов исследования; 6) для территорий, характеризующихся высоким уровнем проявления угроз безопасности, проводится сбор дополнительных показателей — П2, позволяющих провести более глубокий анализ угроз, выполнить их разагрегирование по отдельным составляющим и т.п. Помимо сбора дополнительных показателей для таких территорий может быть увеличен ретроспективный период, за который производится сбор показателей; 7) разрабатываются и группируются по блокам направления работ и программно-целевые мероприятия, призванные локализовать и нейтрализовать угрозы экономической безопасности и повысить ее уровень. |