Конспекты по физиологии. Конспект по Физиологии 4-7. Тема Физиология спинного, продолговатого и среднего мозга Продолговатый мозг

Скачать 229.6 Kb. Скачать 229.6 Kb.

|

|

Тема 7. Физиология высшей нервной деятельности (ВНД) Физиология высшей нервной деятельности (ВНД) является разделом физиологии, изучающим функции высшего отдела центральной нервной системы — коры больших полушарий головного мозга, посредством которой обеспечиваются сложнейшие отношения высокоразвитого организма с окружающей внешней средой. По И.П. Павлову, в основе ВНД лежат условные и сложные безусловные рефлексы. В процессе эволюции в поведении начинают доминировать условные рефлексы. Термин «высшая нервная деятельность» введен в науку И.П. Павловым, считавшим его равнозначным понятию «психическая деятельность» По мнению И.М. Сеченова, рефлексы головного мозга включают три звена: 1.Первое, начальное, звено – это возбуждение в органах чувств, вызываемое внешними воздействиями. 2.Второе, центральное, звено – процессы возбуждения и торможения, протекающие в мозге. На их основе возникают психические явления (ощущения, представления, чувства и т.д.). 3.Третье, конечное, звено – движения и действия человека, т.е. его поведение. Все эти звенья взаимосвязаны и обусловлены. Условные рефлексы вырабатываются в течение жизни, так как не имеют готовых рефлекторных дуг. Они носят индивидуальный характер и в зависимости от условий существования могут постоянно меняться. Как было доказано И. П. Павловым, в условном рефлексе ответное действие определяется не самим стимулом, а возникает в результате неоднократного сочетания того или иного внешнего раздражителя с жизненно важной деятельностью (безусловными рефлексами). В этом случае ранее индифферентный стимул начинает вызывать опережающую реакцию, характерную для безусловного раздражителя. Их особенности: 1) морфологическим субстратом является кора больших полушарий, при ее удалении старые рефлексы исчезают, а новые не вырабатываются; 2) на их базе формируется взаимодействие организма с внешней средой, т. е. они уточняют, усложняют и делают тонкими данные отношения. Различия между безусловными и условными рефлексами • Безусловные рефлексы — врожденные, генетически закрепленные реакции, большинство из которых проявляются сразу же после рождения. Условные рефлексы — реакции, приобретенные в процессе индивидуальной жизни. • Безусловные рефлексы являются видоспецифичными. Условные рефлексы — индивидуальны. • Безусловные рефлексы сохраняются в течение всей жизни, т. е. постоянны. Условные рефлексы непостоянны, они могут возникнуть, закрепиться и исчезнуть. • Безусловные рефлексы реализуются за счет низших отделов ЦНС (подкорковые ядра, ствол мозга, спинной мозг). Условные рефлексы являются преимущественно функцией коры больших полушарий головного мозга. • Безусловные рефлексы структурно закреплены, они осуществляются в ответ на адекватные раздражения, действующие на определенное рецептивное поле. Условные рефлексы могут образовываться на любые раздражители, с любого рецептивного поля. Безусловные рефлексы — реакции на непосредственные раздражения (пища, находясь в полости рта, вызывает слюноотделение). Условные рефлексы сигнализируют о предстоящем действии раздражителя, и организм подготавливается к воздействию безусловного раздражителя (пища, попадая в ротовую • полость, встречает там слюну, выделившуюся условно-рефлек- торно при виде и запахе пищи). • Условные рефлексы вырабатываются на основе безусловных. Факторами, включающими безусловно-рефлекторную систему реакций, кроме непосредственного действия раздражителей, служат внутренние метаболические и гормональные факторы. Сложные врожденные безусловно-рефлекторные реакции, имеющие цепной характер, называются инстинктами. Условный рефлекс — это многокомпонентная приспособительная реакция, имеющая сигнальный характер, осуществляемая высшими отделами ЦНС путем образования временных связей между сигнальным раздражителем и сигнализируемой реакцией. Итак, условные рефлексы – это приобретенный в течение жизни набор поведенческих реакций. Их классификация: 1) по природе условного раздражителя выделяют натуральные и искусственные рефлексы. Натуральные рефлексы вырабатываются на естественные качества раздражителя (например, вид пищи), а искусственные – на любые; 2) по рецепторному признаку – экстероцептивные, интероцептивные и проприоцептивные; 3) в зависимости от структуры условного раздражителя – простые и сложные; 4) по эфферентному пути – соматические (двигательные) и вегетативные (симпатические и парасимпатические); 5) по биологическому значению – витальные (пищевые, оборонительные, локомоторные), зоосоциальные, ориентировочные; 6) по характеру подкрепления – низшего и высшего порядка; 7) в зависимости от сочетания условного и безусловного раздражителя – наличные и следовые. Таким образом, условные рефлексы вырабатываются в течение жизни и имеют большое значение для человека. Для образования условных рефлексов необходимы определенные условия. 1. Наличие двух раздражителей – индифферентного и безусловного. Это связано с тем, что адекватный раздражитель вызовет безусловный рефлекс, а уже на его базе будет вырабатываться условный. Индифферентный раздражитель гасит ориентировочный рефлекс. При этом в качестве эффекторного звена рефлекторной дуги условного рефлекса может выступать любой иннервируемый орган. Любая функция может быть усилена или подавлена в результате формирования соответствующего условного рефлекса. 2. Определенное сочетание во времени двух раздражителей. Сначала должен включиться индифферентный, а затем безусловный, причем промежуточное время должно быть постоянным. 3. Определенное сочетание по силе двух раздражителей. Индифферентный – пороговой, а безусловный – сверхпороговой. 4. Полноценность ЦНС. 5. Отсутствие посторонних раздражителей. 6. Многократное повторение действия раздражителей для возникновения доминантного очага возбуждения. В основе механизма образования условных рефлексов лежит принцип формирования временной нервной связи в коре больших полушарий. Временная связь — это совокупность нейрофизиологических, биохимических и ультра структурных изменений в мозге, возникающих в процессе совместного действия условного и безусловного раздражителей. Для создания временной связи существует несколько возможностей. Во-первых, возбуждение от центра условного рефлекса может передаваться к центру безусловного рефлекса от нейрона к нейрону (межнейрональный путь). Во-вторых, передача возбуждения может осуществляться по ассоциативным волокнам коры. И. П. Павлов считал, что временная нервная связь образуется между мозговым отделом анализатора и корковым представительством центра безусловного рефлекса по механизму доминанты. Для выработки условного рефлекса необходимо наличие двух раздражителей. Один из них — безусловный раздражитель, который вызывает безусловно-рефлекторную реакцию (пища, болевой раздражитель и др.); этот раздражитель является подкреплением условно-рефлекторной реакции. Второй раздражитель — условный (сигнальный) — будет сигнализировать о безусловном раздражении (свет, звук, вид пищи и т. д.). Под действием раздражителей (условного и безусловного) в зоне коркового представительства условного стимула и коркового (или подкоркового) представительства безусловного стимула формируются два очага возбуждения. После нескольких совпадений условного и безусловного раздражителей между этими двумя зонами возникает устойчивый путь движения возбуждения: от очага, вызванного условным стимулом, к очагу, вызванному безусловным стимулом. В результате изолированное воздействие только условного стимула вызывает реакцию, вызываемую ранее безусловным стимулом. Динамика образования временной условно-рефлекторной связи в коре большого мозга (по И. П. Павлову): А — световой раздражитель вызывает «очаг» возбуждения в зрительной области коры; Б — последующее пищевое воздействие формирует «очаг» возбуждения в лобной области коры; В — между «очагами» представительства условного (свет) и безусловного (пища) раздражителей в коре формируется временная связь, и условный раздражитель вызывает пищевую реакцию Э. А. Асратян предположил, что временная нервная связь образуется между двумя короткими ветвями двух безусловных рефлексов на разных уровнях ЦНС по принципу доминанты. Формирование временной связи может быть объяснено с точки зрения теории доминанты и конвергентной теории. Согласно теории доминанты очаг возбуждения от безусловного раздражителя, биологически более значимого для организма, всегда сильнее, чем от условного, т.е. является доминантным. Более сильный очаг возбуждения раздражения притягивает к себе возбуждение от очага условного раздражения, при этом степень возбуждения последнего будет возрастать. Поскольку доминантный очаг обладает свойством длительного устойчивого существования, то условное и безусловное возбуждения длительное время будут взаимодействовать между собой. Если возбуждение прошло по каким-либо нервным путям, то в следующий раз по этим путям оно пройдет значительно легче. В основе этого лежит, во-первых, явление суммации возбуждений, а во-вторых, феномен «проторения пути», сопровождающийся длительным повышением возбудимости синаптических образований, изменением белковых цепей, накоплением РНК, изменением количества медиатора в синапсах, активацией образования новых синапсов. Таким образом, создаются структурные предпосылки к передаче возбуждения по определенным путям: возникнув в зоне коркового представительства условного рефлекса, возбуждение направим по проторенному пути и вызовет проявление условно рефлектор ной реакции. Согласно конвергентной теории, сформулированной П. К. Анохиным, в основе формирования временной связи лежит способность нейронов отвечать на раздражения разных модальностей (.явление полисенсорной конвергенции). Исходную основу формирования условного рефлекса составляют восходящие активирующие влияния на кору мозга, обусловленные исходной доминирующей мотивацией животного. Восходящие к коре мозга возбуждения, вызванные последовательным действием условного сигнала и безусловного подкрепления, также адресуются к множеству нейронов мозга. В результате этого на отдельных нейронах коры сходятся возбуждения, обусловленные исходной потребностью, условным сигналом и последующим подкреплением. Все эти возбуждения через соответствующие молекулярные постсинаптические процессы адресуются генетическому аппарату, где и происходит процесс «замыкания» условно-рефлекторной связи. Таким образом, временная нервная связь – это результат интегративной деятельности всего головного мозга. В экспериментальных условиях доказано, что образование условного рефлекса происходит в три этапа: 1) знакомство; 2) выработка условного рефлекса, после погашения действия ориентировочного; 3) закрепление выработанного условного рефлекса. Закрепление происходит в две стадии. Вначале условный рефлекс возникает и на действие похожих раздражителей из-за иррадиации возбуждения. Через небольшой промежуток времени уже только на условный сигнал, так как происходит концентрация процессов возбуждения в области проекции в коре больших полушарий.

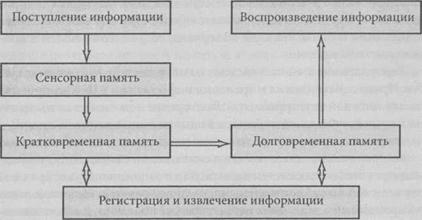

Виды условных рефлексом Разнообразие условий внешней среды, требующее приспособляемости организма, предполагает формирование множества соответствующих условных рефлексов. Тем не менее, все их многообразие можно классифицировать на несколько групп. В зависимости от отношения условного раздражителя к сигнализируемой им реакции выделяют натуральные и искусственные условные рефлексы. Натуральными называются условные рефлексы, которые формируются в ответ на раздражители, являющиеся свойствами или сопутствующими признаками безусловного стимула (например, запах пищи при кормлении), искусственными — рефлексы возникающие на условные раздражители, которые не имеют прямого отношения к подкрепляющему их безусловному стимулу (например, звуковой раздражитель, подкрепляемый пищей). Натуральные условные рефлексы по сравнению с искусственными отличаются большей прочностью и легче формируются По отношению к природе рецепторных структур, на которые действуют условные раздражители, выделяют экстероцептивные, интероцептивные и проприоцептивные условные рефлексы. Экстероцептивные условные рефлексы формируются на раздражители, воспринимаемые внешними рецепторами тела. Они составляют большую часть условно-рефлекторных реакций, обеспечивающих адаптивное поведение. Интероцептивные условные рефлексы, вырабатываемые в ответ на физические и химические раздражения интерорецепторов, обеспечивают процессы гомеостатической регуляции функции внутренних органов. Проприоцептивные условные рефлексы, возникающие при раздражении собственных рецепторов поперечно-полосатой мускулатуры конечностей и туловища, лежат в основе двигательных навыков. В зависимости от структуры условного стимула различают простые и комплексные (сложные)условные рефлексы. Условным стимулом простого условного рефлекса служит простой раздражитель (звук, свет и т. д.). В реальных условиях условными сигналами являются обычно не отдельные одиночные раздражители, а их пространственные и временные комплексы. При этом формируются комплексные условные рефлексы, условным стимулом для которых является либо вся окружающая обстановка, либо ее часть в виде комплекса сигналов. В зависимости от длительности изолированного действия условного раздражителя различают совпадающие условные рефлексы (время изолированного действия условного раздражи теля составляет 1-2 с) и отставленные (время изолированного действия условного раздражителя больше 2 с). Последние могут быть: • короткоотставленными (время изолированного действия не превышает 10 с); • среднеотставленными (время изолированного действия до 20 с); • длительноотставленными (время изолированного действия 20-30 с); • запаздывающими (безусловный раздражитель действует спустя 30 и более секунд после начала действия условного раздражителя); • следовыми (безусловный раздражитель начинает действовать после прекращения действия условного раздражителя, у таких рефлексов нет времени совместного действия условного и безусловного раздражителей). Кроме того, различают условные рефлексы первого, второго, третьего и т. д. порядка. Если условный раздражитель подкрепляется безусловным стимулом, образуется условный рефлекс первого порядка. Условный рефлекс второго порядка формируется в случае, если условный раздражитель подкрепляется не безусловным, а условным стимулом, на который ранее был образован условный рефлекс. Условные рефлексы второго и более высокого порядка формируются труднее и менее прочны. Память — способность живых существ воспринимать, отбирать, хранить и использовать информацию для формирования поведенческих реакций. Память является составной частью психической деятельности. Она помогает животному и человеку использовать свой прошлый опыт (видовой и индивидуальный) и приспосабливаться к условиям существования. Одним из механизмов памяти являются условные рефлексы, главным образом, следовые. Процесс памяти складывается из взаимосвязанных этапов — запоминания, хранения, воспроизведения и забывания информации. Виды памяти В зависимости от условий возникновения выделяют память наследуемую (генетическую) и ненаследуемую (индивидуальную). Генетическая память — это записанная в хромосомах в виде генногокода информация о строении и функционировании конкретного организма по определенной программе. Индивидуальная память связана с хранением и воспроизведением индивидуального опыта. В зависимости от форм проявления различают иммунную и нервную разновидности памяти. Иммунная память состоит в способности организма усиливать защитные реакции при повторном воздействии генетически инородных тел. Она содержит как врожденный, так и приобретенный компоненты. Нервная память обеспечивается функциями ЦНС. В ней также выделяют врожденный и приобретенный компоненты. Такие проявления, как безусловные рефлексы, инстинкты основаны на механизмах генетической памяти, а способность к совершенствованию врожденных приспособительных реакций в результате приобретения опыта — результат функционирования приобретенного компонента памяти. Помимо этого, существует деление памяти на неосознаваемую и осознаваемую формы. Неосознаваемая, или бессознательная, память представляет собой информацию, которая в обычных условиях не может быть извлечена в виде словесно оформленного тезиса. Неосознаваемая память активно используется мозгом в процессах бессознательной деятельности — ориентации на местности, при формировании сновидений, может лежать в основе творческих находок. Осознаваемая (сознательная) память может быть извлечена в виде словесного тезиса или осознаваемого поведенческого акта. Выделяют такие виды сознательной памяти, как: • образная — является следствием работы сенсорных систем, воспроизводит образ объекта; в свою очередь делится на зрительную, слуховую, обонятельную и др.; • моторная — память о движениях, лежит в основе формирования всех двигательных навыков; • словесно-логическая — связана с запоминанием, узнаванием и воспроизведением понятий, умозаключений, мыслей, обусловлена развитием речи и свойственна только человеку; • эмоциональная — хранит и воспроизводит следы ситуаций, в которых возникли те или иные эмоциональные состояния. По функциональному значению выделяют процедурную и декларативную формы памяти. Процедурная память содержит информацию о способах действия. Она базируется на ультраструктурных и биохимических изменениях в нервных цепях, непосредственно участвующих в реализации определенных действий. По своему характеру является неосознаваемой. Декларативная память — это информация о событиях, происходящих вокруг индивида, это память на лица, предметы, места событий. Декларативная память носит осознаваемый характер. По периоду времени хранения информации различают: сенсорную память (непосредственный отпечаток сенсорной информации), кратковременную и долговременную память (рис. 35). Сенсорная память удерживает след события не более 500 мс. Непосредственный отпечаток сенсорной информации является  Схематическое изображение процессов памяти при ее восприятии, хранении и извлечении начальным этапом переработки поступивших сигналов. Этот вид памяти не подвластен сознательному контролю, обладает индивидуальными особенностями и зависит от функционального состояния организма. Биологическое значение сенсорной памяти состоит в создании предпосылок реализации следующих механизмов памяти. Кратковременная память формируется на основе непосредственного отпечатка сенсорной информации и обеспечивает удержание части поступающих сигналов из внешней среды. Она способствует удержанию информации в мозге на срок до 30 минут. Через стадию кратковременной памяти проходит вся информация, фиксируемая в аппаратах долговременной памяти. Долговременная память хранит информацию неограниченное время. При необходимости информация может воспроизводиться. Процессы памяти Память начинается с процессов запоминания информации. Стимулы, имеющие большее биологическое и социальное значение, фиксируются значительно эффективнее независимо от их физической силы. Запоминание информации может происходить непроизвольно, так фиксируется в мозге сюжет особо интересного события, фильма или книги. Произвольное запоминание связано с постановкой цели на запоминание и использованием специальных приемов. Оно происходит продуктивно и оказывается более эффективным в случае понимания и осмысливания материала, сосредоточенности и концентрации внимания. Центральным звеном в системе памяти является сохранение следов. Процесс накопления и хранения информации в ЦНС сопровождается сложной ее переработкой. Повторение подобных или идентичных воздействий запечатлевается в памяти не по принципу простого наложения и закрепления, а путем упорядочения и обогащения. Воспроизведение заключается в считывании (извлечении) информации из блоков или систем памяти. Как и запоминание, воспроизведение может быть произвольным и непроизвольным. Непроизвольное воспроизведение возникает непреднамеренно и иногда имеет навязчивый характер. Произвольное воспроизведение, состоит в извлечении из долговременной памяти приобретенной ранее информации и имеет избирательный характер, представляя собой активный процесс, требующий внимания, а порой и значительных умственных усилий. Воспроизведение складывается из двух процессов: поиска, когда происходит сканирование долговременной памяти, и принятия решения о соответствии найденной информации поставленной задаче. Существует воспроизведение без поиска — узнавание. Забывание представляет собой невозможность воспроизведения, неиспользование и неприменение приобретенной информации. Процесс забывания зависит от биологической или социальной значимости информации, вида и характера памяти, особенностей эмоционального состояния. Физиологические механизмы кратковременной памяти Существуют несколько теорий, объясняющих физиологические механизмы кратковременной памяти. Теория реверберации импульсов по замкнутой системе нейронов основана на морфологических и физиологических данных, которые свидетельствуют о существовании внутри коры головного мозга, между корой и таламусом, между корой и гиппокампом, в структурах лимбической системы замкнутых нейронных цепей. Согласно этой теории, субстратом, кратковременно хранящим поступающую информацию, служит так называемая нейронная ловушка, состоящая из замкнутой цепи нейронов, что обеспечивает длительную циркуляцию возбуждения по ней. Повторное поступление импульсации подобной той, которая вызвала формирование реверберационной цепочки, к тому же нейрону вызывает закрепление следов этих процессов в памяти. Отсутсвие повторной импульсации или приход тормозного импульса к одному из нейронов цепочки приводит к прекращению реверберации — забыванию. Электротоническая теория. Известно, что сильное раздражение нейронов любого уровня ЦНС нередко сопровождается явлением посттетанической потенциации, выражающейся в повышении возбудимости нейронов и развитии длительной импульсной активности после прекращения раздражения. На этом феномене основана электротоническая теория. Она объясняет механизм кратковременной памяти развитием электротонических потенциалов при прохождении нервных импульсов через синапсы, что может быть источником циркуляции возбуждений в нейронной ловушке Физиологические механизмы долговременной памяти Физиологические механизмы долговременной памяти связаны со стойкой фиксацией информации в виде энграмм[1]. Для формирования энграмм необходимым условием является длительная циркуляция сигналов, связанных с информацией, в нервных сетях кратковременной памяти. Существует несколько точек зрения на механизмы образования энграмм. Согласно синаптической теории хранение информации осуществляется благодаря образованию новых терминальных волокон, изменения их формы, размеров, развития шипикового аппарата на дендритах нейронов, устанавливающих синаптические связи с другими нейронами. Глиальная теория базируется на изменениях, окружающих нейроны, глиальных клеток. Они способны синтезировать особые вещества, облегчающие синаптическую передачу или повышающие возбудимость соответствующих нейронов. Биохимические теории обосновываются экспериментальными данными о том, что активация нейрональных процессов вызывает интенсификацию белкового обмена в них. Исследованиями показано, что в хранении и воспроизведении следов информации участвуют специфические белки. Кроме того, установлено, что торможение синтеза белка вызывает нарушение или даже прекращение консолидации следов в долговременной памяти. Существуют предположения, что в механизмах долговременной памяти может иметь значение перестройка в нейронах головного мозга структур молекул ДНК и РНК. |