травмы чло. Травмы челюстнолицевой области

Скачать 21.59 Mb. Скачать 21.59 Mb.

|

|

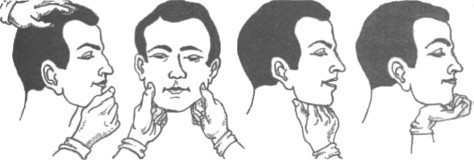

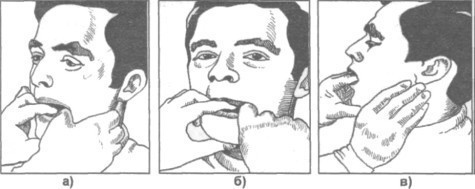

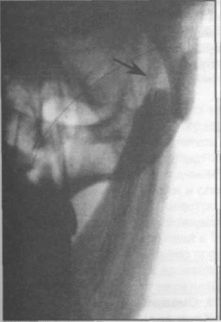

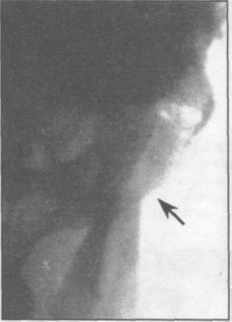

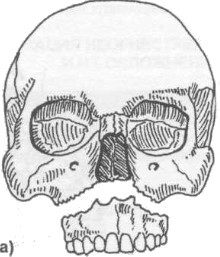

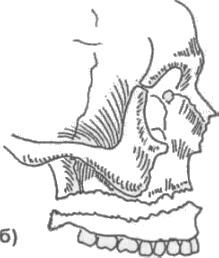

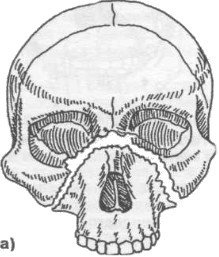

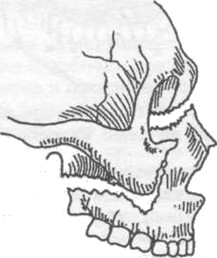

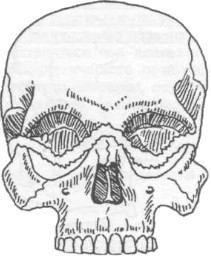

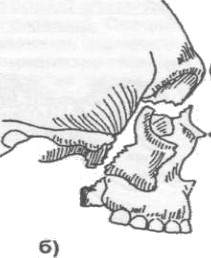

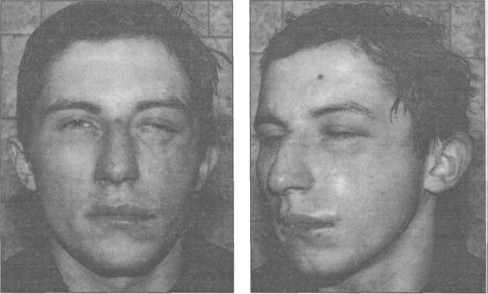

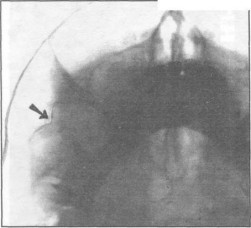

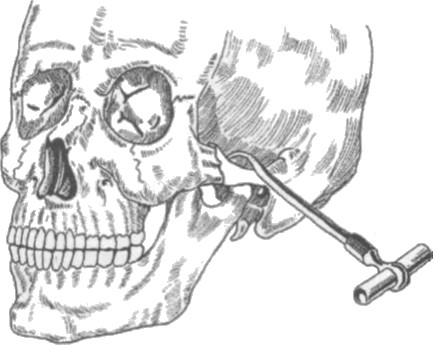

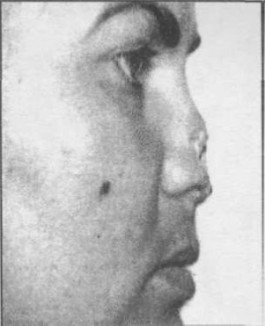

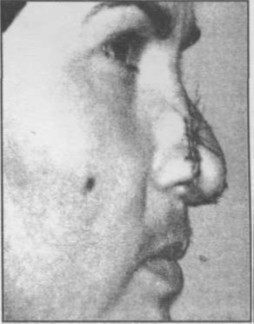

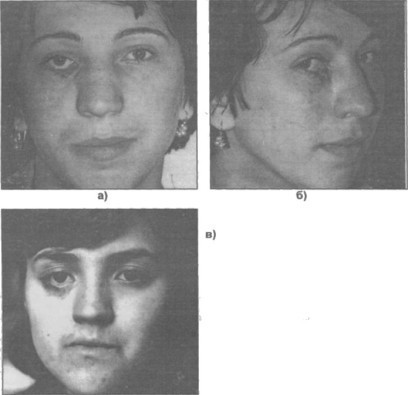

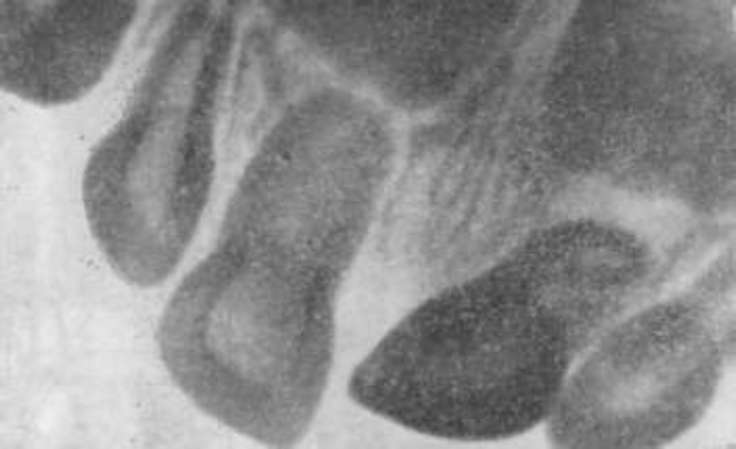

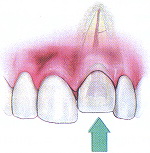

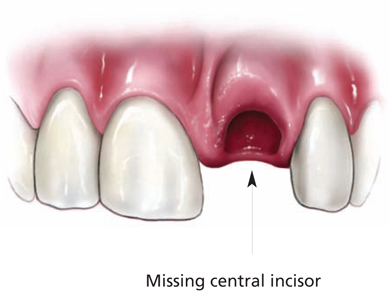

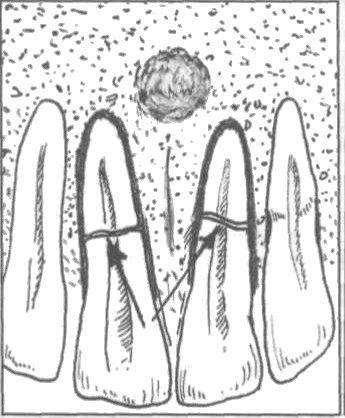

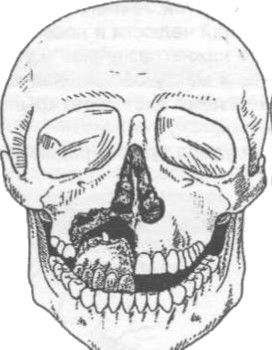

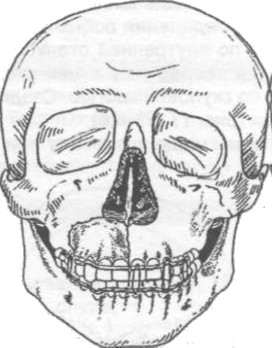

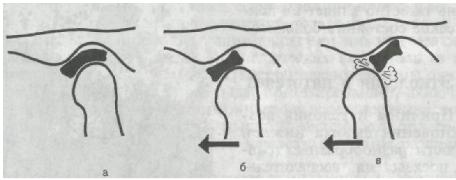

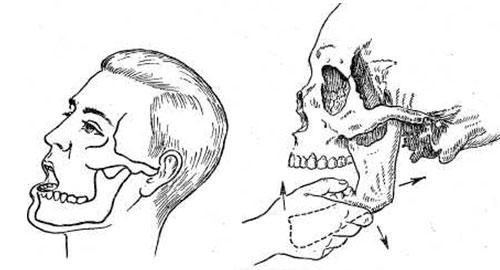

Общемозговые симптомы Жалобы на головную боль, головокружение, тошноту, рвоту отмечаются лишь у 75% больных с данным видом черепно-мозговой травмы. Несмотря на наличие повреждения черепа, почти у 25% общемозговой симптоматики не выявляется. Длительность утраты сознания при относительно легких травмах - от нескольких минут до 1 ч, в более тяжелых случаях — от 1 ч до нескольких суток. У большинства пострадавших с утратой сознания возникает ретроградная амнезия. Следует отметить, что при ударе лобной областью о плоскую поверхность утрата сознания бывает чаще, чем при ударе ограниченным по форме предметом. Утрата сознания при этом наблюдается тем реже, чем ближе место удара ограниченным предметом располагается к лобным пазухам. Вероятно, это связано с особенностями анатомического строения костей переднего парабазального отдела черепа, наличием полостей, обладающих высокими амортизационными свойствами. Синдромы повреждения лобных долей мозга Базально-гипоталамический синдром. Чаще он выявляется при ударах передними парабазальными отделами черепа о плоскую поверхность (падения, автотравмы). Синдром включает признаки поражения орбитальной коры лобных долей и вегетативно-эндокринные нарушения. При относительно легкой степени поражения базальных отделов мозга на первый план выступают легкая эйфория, снижение критики. Пострадавшие считают себя здоровыми, нарушают постельный режим, отказываются от медикаментов, инъекции, обследования. Обычно через 10-15 дней данные проявления уменьшаются и при выписке из стационара заметных нарушений психики не отмечается. Нарушение функции гипоталамической области характеризуется гипергидрозом кожных покровов, тахикардией, легким симметричным повышением артериального давления. Иногда появляются незначительное повышение содержания сахара в крови, кратковременные преходящие приступы гиперемии лица, сопровождающиеся сердцебиением и гипертермией. При тяжелых базальных повреждениях лобных долей эйфория выражена резче, отмечаются наклонность к плоским шуткам, повышенная сексуальность, резкие изменения личности (снижение памяти, интеллекта, несдержанность, грубость), выраженная эмоциональная лабильность. Эти больные могут мгновенно перейти от состояния благодушия и эйфории к озлобленности и агрессивности. Хорошее настроение без видимой причины нередко быстро сменяется слезливостью и угнетенностью, причем смены эмоций могут быть неоднократно в течение беседы с больным. Полюсно-конвекситальный синдром. В относительно легких случаях появляются снижение активности в речи и движениях, незначительные расстройства внимания и мышления, быстрая утомляемость. Для тяжелых повреждений полюсных отделов характерны четкие аффективно-волевые нарушения: грубые расстройства внимания и мышления, мысленное оскудение, апатия, гиподинамия. Эти больные длительное время неподвижно лежат в постели, безразличны к своему состоянию, родственникам, мало интересуются окружающим. Синдром премоторной зоны. При этом отмечается двигательная или речевая персеверация: повторяющиеся движения конечностей, пальцев, повторение отдельных слов или фраз, а также нередко появляется хватательный феномен. При более тяжелых травмах синдром премоторной зоны сочетается с признаками поражения базальных и полюсных отделов лобных долей. В этих случаях иногда появляются атетозоподобные движения в пальцах контралатеральных конечностей, ритмические сокращения мышц лица При целенаправленном осмотре участи больных с поражением премоторной зоны (задние отделы 2-й лобной извилины) отмечается нарушение произвольного поворота глаз в противоположную сторону при сохранности непроизвольного. В первые часы после травмы у них нередко можно выявить кратковременное отклонение глазных яблок в сторону контузионного очага лобной доли. Синдром передней центральной извилины. Наиболее частыми признаками поражения являются центральные парезы лицевого и подъязычного нервов, легкая сухожильная анизорефлексия конечностей в противоположной месту травмы половине тела. Клиника: симптомы могут быть разнообразными и зависят от локализации повреждений и от наличия травматического шока, кровопотери, острой дыхательной недостаточности. Главное суметь выявить ведущие повреждения. Оценивая состояние, средний медработник опирается на следующие параметры: сознание (оглушение, сопор, кома), кровообращение (пульс, АД), дыхание (число дыхательных движений, инородные тела ротовой полости). Неотложная помощь Делаем все быстро, без суеты, очень осторожно. Укладываем на носилки, очищаем рот при надобности, начинаем искусственное дыхание аппаратами (типа КИ - ЗМ), либо, "рот в рот" (при отсутствии самостоятельного дыхания). Одновременно струйное введение полиглюкина (400мл), предлизолона (от 60 - 300мл), гидропортизона (125 - 25 мг). При ранении крупных сосудов жгут. При низком АД, пунктируют вторую вену и переливают 100 мл. 40% глюкозы, с 106 0Д глицерина, продолжая вводить полиглюкил с гармонами. При стабилизации АД и появлении пульса преступаем к иммобилизации. На обширные раны накладываем стерильные повязки, на мелкие - стерильные салфетки, укрепляя их лейкопластырем. При отсутствии травм в брюшной полости вводим промедол 2% - 1-2 мл. При черепно-мозговой травме омионон и морфем, противопоказаны, так как вызывают угнетение дыхания. В данном случае вводят анальгин 50% (24 мл.), Мансигам (3-5 мл.), Триган (3-5 мл. в.в.). Если есть повреждения брюшной полости (выпадение в рану петли кишки, сальника, истечение мочи, желчи), наркотики вводить можно и нужно. Госпитализируются такие пострадавшие в реанимационное отделение. Переломы костей лицевого скелета Переломы костей лицевого скелета составляют от 5-6% до 7-9% травматических повреждений скелета. На переломы нижней челюсти приходится до 65-85% от общего числа травм тканей лица; верхняя челюсть – 4-6%; скуловые кости и кости носа – соответственно 7-9% и 4-7%. Переломы костей, возникшие в результате действия силы на неповрежденную кость, относятся к травматическим, а переломы, возникшие в результате действия силы на измененную патологическим процессом (опухоль, киста, остеомиелит) кость, относятся к патологическим. Переломы без нарушения целостности кожных покровов и слизистых оболочек рассматриваются как закрытые. Переломы, которые сопровождаются нарушением целостности этих тканей – открытые и первично-инфицированные. Перелом, возникающий на месте приложения силы, - прямой; на противоположной стороне (что больше относится к переломам нижней челюсти) – отраженный. В зависимости от силы, направления и места приложения удара возникают одиночные,двойные, чаще двусторонние, иногда множественные переломы. Смещение отломков зависит от: -силы тяги жевательных мышц; -локализации перелома и количества отломков; -силы и направления удара; -массы (тяжести) отломка. Диагностика перелома НЧ и основные, патогномоничные симптомы: 1.Определение патологической подвижности отломков. 2.Смещение отломков, приводящее к нарушению прикуса. 3.Крепитация отломков при их смещении пальцами. 4.Симптом нагрузки по оси или симптом непрямой болезненности – возникновение боли в области перелома при надавливании или постукивании по челюсти в стороне от подозрительного на перелом участка.    Схема планирования реконструктивновосстановительных операций в челюстно-лицевой облсти. Рентгенограммы нижней челюсти больных с переломом мыщелкового отростка:   В отличие от единственной непарной и подвижной нижней челюсти, все остальные кости лицевого скелета, формирующие среднюю зону лица, - парные и неподвижные. Учитывая сложность средней зоны лица, в настоящее время используют следующую классификацию переломов верхнечелюстных костей: ♦ перелом по нижнему типу (субназальный) – Ле Фор I ♦ перелом по среднему типу (суборбитальный) – Ле Фор II ♦ перелом по верхнему типу (суббазальный) – Ле Фор III Переломы в большинстве своем также открытые и первично-инфицированные. При переломах этой локализации возможны менингиальные симптомы, потеря, замутнение сознания, тошнота, рвота, нарушение зрения, эмфизема тканей лица при повреждении придаточных пазух, истечение ликвора. Рентгенологическая диагностика затруднена, поэтому преимущественно использовать КТ и другие методы исследования. Первый тип перелома верхней челюсти (субназальный):   Второй тип перелома верхней челюсти (суборбитальный):   Третий тип перелома верхней челюсти (суббазальный):   Определение подвижности отломков верхней челюсти при ее переломе: Захватывают пальцами одной руки верхние зубы и осторожно перемещают челюсть в передне -заднем направлении.  Скуловая кость, состоящая из тела и дуги, соединяет кости лицевого и мозгового (височные) черепа в единое целое. По типу перелома описаны открытые и закрытые (без нарушения костных стенок пазухи), оскольчатые переломы. По локализации возможны переломы тела скуловой кости, часто сочетающиеся с повреждением стенок пазухи, нижнеглазничного нерва, глазного яблока, и переломы скуловой дуги в ее средней трети, сопровождающиеся болями в области височной мышцы и ограничением движений нижней челюсти. Характерным симптомом перелома скуловой кости является западение в области тела и дуги, возникновение болезненной острой «ступеньки» по нижнеглазничному краю, нарушение чувствительности в зоне иннервации нижнеглазничного нерва. «Звук треснувшего горошка» - при перкуссии зубов в зоне перелома (Е.И. Малевич). Внешний вид больного с переломом левой скуловой кости:  Рентгенограммма больного с переломом скуловой кости справа:   Вправление скуловой дуги при помощи однозубого крючка с поперечно расположенной ручкой (крючком Лимберга):  Лечение переломов костей по травматологическим канонам складывается из двух этапов: ♦ транспортная иммобилизация отломков с введением обезболивающих средст для предупреждения вторичного смещения отломков, снятия болевого синдрома, предупреждения развития шока ♦ специализированная помощь в условиях стационара, которая предусматривает целый ряд мероприятий по лечению больного. Для транспортной иммобилизации используют как стандартные средства: шина-праща Энтина, праща Померанцевой-Урбанской, лигатурное связывание зубов, различные шины-ложки, так и подручные – бинтовые подбородочно-теменные повязки, дощечки, карандаши, шпатели. Непосредственное лечение – включает в себя ряд обязательных, необходимых действий по лечению собственно перелома и лечебных мероприятий, определяемых индивидуальными особенностями пострадавшего, объемом, характером травмы, сопутствующими повреждениями и возможными осложнениями. Необходимыми компонентами лечения любой поврежденной кости является последовательное выполнение, с использованием соответствующих видов обезболивания, следующих манипуляций: ♦ Репозиция отломков, которая может быть ручной, инструментальной, одномоментной, длительной, кровавой. ♦ Фиксация отломков, которая может осуществляться ортопедическими (консервативными) методами с использованием различных шин; хирургическими вмешательствами в виде остеосинтеза, когда отломки соединяются между собой различными накостными, внутри- и чрескостными фиксирующими устройствами из вне- и внутриротового доступа. ♦ Иммобилизация нижней челюсти, т.е. обеспечение покоя челюсти, выключения ее движений. При лечении переломов верхнечелюстных и скуловых костей соблюдают те же принципы с использованием в первом случае ортопедохирургической методики. При переломах скуловых костей производят кровавую репозицию фрагментов с закреплением их различными методами. Параллельно с выполнением необходимых действий по лечению перелома кости решают проблему лечения больного с переломом, а именно: ♦ Создание оптимальных условий для течения процесса репаративногоостеогенеза. При этом стоит учитывать возраст, пол больного, стадийность процесса костеобразования, темпы и качество которого зависят от срока, прошедшего после травмы, наличия сопутствующих заболеваний, вида и качества репозиции и фиксации, медико-географических условий и т.д. ♦ Профилактика осложнений воспалительного характера и их лечение. Для предупреждения развития осложнений необходимо в каждом конкретном случае определять объем терапии, решать вопрос о судьбе зуба в щели перелома и т.п. ♦ Мероприятия, направленные на восстановление функции поврежденной кости, восстановления жевания. Повреждения мягких тканей лица Повреждения мягких тканей лица являются достаточно частым видом повреждений как в мирное, так и в военное время. В зависимости от вида ранящего снаряда, они могут быть: точечные, колотые, резаные, линейные рваные, рвано-ушибленные, рвано-размозженные, лоскутные, скальпированные, с дефектом и без дефекта мягких тканей. Выделяют также укушенные раны (животными, человеком) – они требуют специальной тактики обработки и лечения. Нередко повреждения мягких тканей сочетаются с нарушением целостности сосудов, включая и магистральные, нервов, что может привести к парезу (параличу) мимических мышц. Мягкие ткани лица представляют собой сложное, многокомпонентное переплетение различных тканевых структур, травмирование которых предопределяет особую картину повреждения, с одной стороны, тактику и методику хирургического вмешательства – с другой. Необходимо учитывать, что: ♦ Большое количество рыхлой клетчатки, наличие густой капиллярной сети, эластичность кожных покровов приводит к значительному быстроразвивающемуся отеку тканей, особенно в подглазничной и приротовой областях. ♦ Густая капиллярно-венозная сеть, проток слюнной железы, мышечная масса языка при повреждениях подъязычной области и языка, способствуют возникновению профузного, трудно останавливаемого кровотечения или значительного отека тканей подъязычной области вплоть до нарушения дыхания. ♦ Повреждение мягких тканей в зоне распространения периферических ветвей лицевого нерва вызывает паралич или парез соответствующих групп мимических мышц, что ведет к обезображиванию лица. ♦ Круговая мышца рта или глазничного яблока при ее повреждении теряет свою замыкательную функцию, что приводит к постоянному слюноистечению и мацерации кожи или к развитию конъюктивита, блефарита и других осложнений. ♦ Наличие в тканях лица железистых структур определяет опасность развития стойких слюнных свищей при повреждении паренхимы или протоковых структур железы. ♦ Ткани поднижнечелюстной области и переднебоковой поверхности шеи содержат крупные магистральные сосуды, повреждение которых может привести к смертельному исходу от острой кровопотери или от воздушной эмболии, возможно также развитие гематомы и стенотической асфиксии. ♦ В период заживления ран рубцовые стяжения могут вызвать выворот век, крыльев носа, губы с развитием слюно-, слезотечения, кроме того происходит обезображивание лица. Процесс заживления происходит по трем основным вариантам: первичное заживление с формированием тонкого, малозаметного эластичного рубца, вторичное заживление через формирование соединительной ткани и образование грубого деформирующего рубца с переходом иногда в келоид, и заживление под струпом – характерное для заживления ссадин. В процессе заживления мягких тканей выделяют ряд сменяющих друг друга фаз: ♦ Начальный период микробного загрязнения и очищения раны (первые 2 суток). ♦ Период дегенеративно-воспалительных изменений – возможно развитие гнойно-некротических осложнений; при их отсутствии активизируются процессы формирования грануляционной ткани, уменьшается лимфоидная инфильтрация, нарастает количество фибробластов, образуется соединительнотканный матрикс (3-5 сутки). ♦ Период активного роста фиброзной, эпителиальной ткани, ретракция раны, формирование первичного рубца (5-12 сутки). ♦ Завершение формирования первичного рубца, исчезновение отека, инфильтрации тканей (12-18 сутки). ♦ Период окончательного формирования рубца (до 0,5-1 года) Внешний вид больной с укушенной раной носа и травматической ампутацией тканей. Вид больной после проведения пластической операции (до снятия швов):    Внешний вид больных с посттравматическим рубцовым выворотом нижнего века:  а) вид спереди; б) вид сбоку; в) вид спереди. Первичная хирургическая обработка (ПХО) – первое по счету хирургическое вмешательство, произведенное по первичным показаниям с целью профилактики раневой инфекции. ПХО проводится после соответствующей подготовки раны и окружающих тканей – очищение, промывание раны, адекватного обезболивания. ПХО состоит из трех компонентов: рассечение раны для ревизии; ликвидации карманов, разрывов; иссечение нежизнеспособных, некротических тканей и наложение швов. По срокам проведения: первичная (в 1 сутки), отсроченная (2-3 сутки), поздняя (свыше 2-3 суток). При развитии инфекционного процесса, нагноения проводят вторичную хирургическую обработку (ВХО) – предпринимают по вторичным показаниям, обусловленным наличием гнойного процесса или недостаточной радикальностью предыдущей обработки с целью лечения раневой инфекции. По счету ВХО может быть первичным вмешательством. Виды швов: ♦ Первичный глухой шов, накладывается в первые 24-48-72 ч при отсутствии воспалительных явлений в ране. ♦ Первичный отсроченный шов, накладываемый в те же сроки при невыраженных воспалительно-инфильтративных процессах. ♦ Вторичный ранний шов накладывается на гранулирующую рану без иссечения грануляций на 5-12 сутки при отсутствии воспалительного процесса. ♦ Вторичный поздний шов накладывается на рану с иссечением грануляций на 12-20 сутки. ♦ Оригинальные, пластиночные швы, которые накладываются при обширных рвано-ушибленных лоскутных ранах при наличии отека тканей и воспалительного инфильтрата; они выполняют сближающую, направленную, разгружающую и удерживающую функции. Повреждения зубов Этиология: падение на улице, удар предметами, спортивная травма; среди предрасполагающих к травме факторов отмечают неправильный прикус. Эпидемиология и статистика травм передних зубов У 30 % детей - травма молочных зубов, у 20 % - постоянных, у 75 % - это травма одного зуба, у 23 % - двух зубов. Чаще всего травмируются: 1) 90 % - верхний центральный резец; 2) 5 % - верхний латеральный резец; 3) 4 % - нижний центральный резец; 4) 1 % - нижний латеральный резец. Травма передних зубов приводит к следующим нарушениям: 1) нарушение эстетики - дефект заключается в отсутствии зуба или наличии сломанного зуба; 2) нарушение личности - человек стесняется, не может, как прежде, общаться с друзьями; 3) нарушение окклюзии. Если зуб отсутствует или сломан, соседние зубы стремятся закрыть промежуток. Зуб, потерявший своего антагониста, выдвигается; 4) нарушения речи и возникновение вредных привычек (прокладывание языка в дефект). Во время речи и глотания язык толкает зубы вперед, что со временем приведет к выдвижению зубов вперед. Зубы участвуют в речеобразовании, следовательно, при их отсутствии произойдет нарушение речи. Особенности обследования больного с острой травмой зубов: анамнез выясняют у пострадавшего, а также у сопровождающего его человека, записывают число и точное время травмы, место и обстоятельства травмы, сколько времени прошло до обращения к врачу; когда, где и кем была оказана первая медицинская помощь, ее характер и объем. Выясняют, не было ли потери сознания, тошноты, рвоты, головной боли (может быть черепно-мозговая травма), выясняют наличие прививок против столбняка. Особенности внешнего осмотра: отмечают изменение конфигурации лица за счет посттравматического отека; наличие гематом, ссадин, разрывов кожи и слизистой оболочки, изменение окраски кожи лица. Также обращают внимание на наличие ссадин, разрывов на слизистой оболочке преддверия и полости рта. Тщательно проводят осмотр травмированного зуба, рентгенографию и электроодонтометрию травмированных и рядомстоящих зубов. Травма передних зубов приводит к таким последствиям, как нарушение эстетики вследствие отсутствия зуба, окклюзии, развитию симптома Попова-Годона (выдвижение зуба, потерявшего своего антагониста), а также нарушения речи. Классификация повреждений зубов (Г.М. Иващенко): 1) ушиб зуба. 2) вывих зуба: а) неполный: без смещения, со смещением коронки в сторону соседнего зуба, с поворотом зуба вокруг продольной оси, со смещением коронки в сторону полости рта, со смещением коронки в сторону окклюзионной плоскости;  б) вколоченный;  в) полный;  3) трещина зуба;  4) перелом зуба (поперечный, косой, продольный):  а) коронки в зоне эмали; б) коронки в зоне эмали и дентина без вскрытия полости зуба; в) коронки в зоне эмали и дентина со вскрытием полости зуба; г) зуба в области эмали, дентина и цемента; д) корня (в пришеечной, средней и верхушечной третях); 5) сочетанная (комбинированная) травма; 6) травма зубного зачатка. Ушиб зуба- закрытое механическое повреждение зуба без нарушения его анатомической целости. Патогистология: повреждаются волокна периодонта: наблюдаются ишемия, надрыв или разрыв части волокон периодонта, особенно в области верхушки зуба; в пульпе развиваются обратимые изменения. Сосудисто-нервный пучок может быть сохраненен полностью, может наблюдаться частичный либо полный разрыв. При полном разрыве сосудисто-нервного пучка наблюдаются кровоизлияние в пульпу и ее гибель. Клиническая картина ушиба зуба: наблюдаются постоянные ноющие боли в зубе, боли при накусывании и вертикальной перкуссии зуба, ощущение «выросшего зуба», окрашивание и потемнение коронки зуба в розовый цвет, подвижность зуба, отек, гиперемия слизистой оболочки десны в области травмированного зуба; рентгенологических изменений нет. Лечение: обезболивание, покой зуба до прекращения болей при накусывании на зуб (исключение твердой пищи на 3-5 дней, уменьшение контакта с зубами-антагонистами путем их сошлифовывания; противовоспалительное лечение: физиотерапия). Вывих зуба – это смещение зуба в лунке в любую из сторон или же в губчатую ткань челюсти, которое сопровождается разрывом тканей окружающих зуб. При неполном вывихе имеется смещение зуба в язычную(небную) или щечную сторону, но зуб не потерял связи с лункой. Жалобы на боли в зубе, усиливающимся при прикосновении к нему, подвижность и смещение его по отношению к другим зубам. Проведение местного обезболивания, мануальное вправление зуба иммобилизация его лигатурным связыванием или назубной шиной на срок около 2х недель. При полном вывихе зуб полностью вывихивается из лунки и теряет с ней связь, но может в ней удерживаться только за счет адгезивных свойств двух смоченных кровью поверхностей. При травматическом удалении зуба лунка выполнена сгустком, десна разорвана. Стенки лунки поломаны или могут отсутствовать, что делает невозможным проведение реплантации зуба, которая показана при полном вывихе. Рисунок фронтальных зубов верхней челюсти при переломе (указан стрелками) центральных резцов:  Полный вывих зуба - полное выпадение зуба из альвеолы. Этиология: механическое воздействие (удар, падение и др.) при неаккуратном использовании элеваторов для удаления зубов, повышенная нагрузка на зуб во время откусывания или пережевывания пищи. Неполный вывих зуба: часть волокон периодонта разрывается, сохранившиеся растянуты на большем или меньшем протяжении. Зуб смещается в различном направлении. Сосудисто-нервный пучок иногда не разрывается, особенно при повороте зуба вокруг оси. Возможен некроз пульпы вследствие тромбоза ее сосудов. Вколоченный и полный вывих зуба: разрыв всех волокон периодонта, перелом внутренней компактной пластинки альвеолы, полный разрыв сосудисто-нервного пучка, гибель пульпы. Клиническая картина. Неполный вывих зуба: боль в зубе, усиливающаяся при прикосновении к нему, невозможность откусывания и пережевывания пищи, неправильное положение зуба, подвижность. Определяются отек, ссадины, кровоизлияния, раны губ или щек. Рот иногда полуоткрыт. Рентгенографически видно: сужение или полное отсутствие периодонтальной щели на стороне наклона зуба, а на противоположной - ее расширение. Ушиб, сотрясение (соncussion) - небольшое кровоизлияние, незначительный разрыв периодонтальной связки зуба. Самая легкая травма: зуб неподвижен, но очень чувствителен на перкуссию. Чувствителен к прикосновению губ. На начальных этапах нет изменения цвета. Лечение неполного вывиха зуба направлено на сохранение зуба. 1. Одномоментная репозиция зуба после обезболивания с последующей иммобилизацией с помощью шины. Проводится на фоне противовоспалительной, десенсибилизирующей и антибиотикотерапии. 2. Длительная репозиция ортодонтическими аппаратами при обращении пациента, когда зуб уже укрепился в неправильном положении. Подвывих (subluxation) - перкуссия очень болезненна. Имеется небольшая подвижность зуба - обычно в буккально-лингвальном направлении. Изменений положения зуба не имеется. Нарушения прикуса отсутствуют. На рентгенограмме патологии нет, возможно незначительное расширение периодонтальной щели. Необходимы качественная гигиена полости рта в связи с возможностью развития инфекции, полоскания хлоргексидином. Возможно сошлифовывание зубов-антагонистов. С целью иммобилизации зуба делают шину сроком на 1 неделю, если есть небольшая подвижность и гиперчувствительность. Если месяц спустя травмы перкуссия и /(или) пальпация с вестибулярной стороны болезненны, нужно думать об осложнениях со стороны пульпы. Проводят проверку на жизнеспособность пульпы зуба - холод, тепло, ЭОД. Если есть болезненность - пульпа жива. Если нет - необходимо вскрытие пульповой камеры с последующим эндодонтическим лечением. Вколоченный вывих зуба - внедрение корня зуба в толщу костной ткани альвеолярного отростка. Наблюдаются боли, «укорочение» коронки зуба, кровотечение из десны, подвижность зуба отсутвует; над десной располагается только часть коронки зуба, корень зуба может располагаться в мягких тканях либо в толще кости. Рентгенографически выявляется: высота коронки меньше соседних зубов, перелом костного вещества лунки, корень зуба в кости. В молочном прикусе может наблюдаться травма зачатка постоянного зуба. Вколоченный вывих зуба: 1) выжидательная тактика (зуб может выдвинуться в первоначальное положение); 2) одномоментная репозиция с иммобилизацией зуба; 3) длительная репозиция ортодонтическими аппаратами; 4) удаление зуба с последующей реплантацией - возвращением зуба в его лунку; 5) удаление зуба с последующим протезированием. Переломы зубов - повреждения зуба с нарушением целости его коронки или корневой части. Травма зубов может сопровождаться разрушением лунки зуба, переломами альвеолярного отростка или челюстей. Различают: 1) переломы неполные (без вскрытия пульпы): а) трещины эмали и дентина; б) краевой перелом коронки в зоне эмали; в) краевой перелом коронки в зоне эмали и дентин; 2) переломы полные (со вскрытием пульпы) открытые и закрытые: а) шейки зуба; б) корня; в) верхушки корня. Клиническая картина: боли в зубе во время травмы, усиливающиеся при нагрузке, розовая окраска коронки, подвижность зуба, дефекты коронки. Рентгенологически выявляются: наличие полосы просветления (линия перелома), иногда смещение отломков. Лечение. Объем помощи определяется уровнем и характером перелома: 1) при повреждении эмали и дентина без вскрытия пульпы зуба - сошлифовают острые края коронки; 2) при переломе коронки с вскрытием пульпы проводят консервативное лечение (если больной обратился в срок, не превышающий 12 ч), либо удаляют коронковую часть пульпы и пломбируют канал корня зуба (при обращении в более поздние сроки) с последующим восстановлением анатомической формы зуба пломбировочным материалом, коронкой, штифтовым зубом; 3) при значительных разрушениях зубы удаляют. Травма тканей, поддерживающих зуб Неогнестрельные ранения и повреждения лица и челюстей различают: 1) по причине возникновения: а) бытовая травма; б) транспортная; в) уличная; г) производственная; д) спортивная; 2) по характеру повреждения: а) изолированные повреждения мягких тканей лица: - с нарушением целостности кожных покровов или слизистой оболочки полости рта (раны); - без нарушения их целостности (ушибы); б) переломы костей лица: - с нарушением целостности кожных покровов или слизистой оболочки полости рта (открытые переломы); - без нарушения их целостности (закрытые переломы); в) повреждения мягких тканей и костей лица в сочетании с повреждением других областей тела. Ушибы челюстно-лицевой области Раны мягких тканей лица Раны - повреждение мягких тканей с нарушением целостности кожных покровов или слизистой оболочки рта. Различают раны: 1) поверхностные; 2) глубокие. По отношению к естественным полостям (полости рта, оса, верхнечелюстным пазухам): 1) проникающие; 2) непроникающие. По характеру травмирующего агента: 1) резаные; 2) ушибленно-рваные; 3) рваные; 4) колотые; 5) укушенные. Клиническая картина: определяются характером раны, локализацией и сопутствующими повреждениями костей лица. Резаная рана: рана зияет, имеет ровные края. Рубленые: обширные повреждения, часто повреждается костный скелет лица, часто проникающие. Влияние микробной загрязненности значительно. Ушибленно-рваная и колотая рана: редко наблюдаются сильные кровотечения, чаще происходят загрязнение и обильное инфицирование ран. При укушенных ранах часто возникает дефект тканей. Типичные локализации: кончик носа, верхняя и нижняя губа, ушная раковина. Возможно заражение бешенством при укусе животных. Для проникающих в верхнечелюстную пазуху, полость носа, рта ран характерно кровотечение изо рта и носа. Лечение ран челюстно-лицевой области: осуществляется в соответствии с общими принципами лечения ран. Особенности: 1) экономное иссечение тканей в области краев раны; 2) широкое применение первичной пластики при наличии дефекта мягких тканей; 3) применение обшивания раны (соединения швами краев кожи с краями слизистой оболочки полости рта); 4) сроки первичной хирургической обработки с наложением швов увеличены до 48 ч, а иногда и до 72 ч с момента травмы. Хирургическую обработку ран производят под местной инфильтрационной и проводниковой анестезией. Рану промывают теплым растворами антисептиков, прикрывают стерильным тампоном. Кожу вокруг раны протирают спиртовым раствором йода, йодинолом, спиртом; проводят ревизию раны, удаляют кровяные сгустки, инородные тела, свободно лежащие осколки кости. Экономно иссекают размозженные нежизнеспособные ткани, производят остановку кровотечения перевязкой сосудов в ране. Послойно ушивают края раны, начиная со слизистой оболочки полости рта. Вводят дренаж. Назначают антибиотикотерапию. Переломы челюстно-лицевой области. 1. Открытые - имеется сообщение костной раны с окружающей средой, все переломы в пределах зубного ряда принято считать открытыми. 2. Закрытые - такое сообщение не имеется, к ним относятся: перелом ветви нижней челюсти, мыщелкого и венечного отростка, внутрисуставные переломы. По числу и расположению переломы делятся на: 1) односторонние; 2) двусторонние, когда имеется 2 перелома по обе стороны от средней линии; 3) тройные и т. д.; 4) двойные, 2 перелома по одну сторону от средней линии. По характеру линии перелома: 1) линейные; 2) оскольчатые. Методы иммобилизации при переломах челюстей Иммобилизация: 1) временная (транспортная): круговая бинтовая теменно-подбородочная повязка, стандартная транспортная повязка, мягкая подбородочная праща Померанцевой-Урбанской, металлические шины-ложки с внеротовыми стержнями, межчелюстное лигатурное скрепление; 2) постоянная (лечебная): с помощью шин: назубные (гладкая шина-скоба, ленточная шина Васильева, алюминиевая шина Тигерштедта), зубонадесневые (шина Вебера, шина Ванкевича), наддесневые (шина Порта). Классификация переломов альвеолярного отростка: ♦ частичный – линия перелома проходит через наружную компактную пластинку и губчатое вещество; ♦ полный – линия перелома проходит через всю толщу альвеолярного отростка; ♦ отрыв альвеолярного отростка; ♦ перелом альвеолярного отростка, сочетающийся с вывихом или переломом зубов; ♦ оскольчатый перелом. Линия перелома проходит выше верхушек корней зубов (на верхней челюсти) или ниже их (на нижней челюсти) и имеет аркообразную форму. Жалобы больного на самопроизвольные боли в области травмированной челюсти, усиливающиеся при смыкании зубов или при накусывании на твердую пищу. Больной не может закрыть рот. Наблюдается кровотечение. Нарушение речи. При осмотре – отек мягких тканей приротовой области, на коже кровоподтеки, ссадины, раны; изо рта вытекает вязкая слюна с примесью крови; могут быть разрывы альвеолярного отростка и обнажение кости или верхушек зубов. У детей вместе с альвеолярным отростком смещаются фолликулы постоянных зубов, что может привести к их гибели. Лечение проводят под местным обезболиванием, проводят пальцевое выравнивание отломанного фрагмента альвеолярного отростка. При достаточном количестве устойчивых зубов – необходимо наложить гладкую шину - скобу. Проводится ПХО раны слизистой оболочки альвеолярного отростка. Шину удерживают, в зависимости от вида перелома, около 2-3 недель с последующей 2-3 недельной щадящей диетой. Обязательное соблюдение гигиены полости рта. Перелом альвеолярного отростка верхней челюсти:   Вывих височно-нижнечелюстного сочленения (вывих нижней челюсти) Среди всех вывихов эти травмы составляют от 1,5 до 5,5 %, возникают преимущественно у женщин, что связано с меньшей глубиной суставной ямки и менее развитым связочным аппаратом. Вывих нижней челюсти может наступить при сильном открывании рта, при крике, зевоте, рвоте, во время удаления зуба, зондирования желудка, интубации трахеи, во время наркоза и др. Вывихи бывают: 1) травматические и врожденные; 2) острые и привычные; 3) передние и задние; 4) односторонние и двусторонние. При воздействии на область нижней челюсти возникает травматический острый вывих, при этом сагиттальное направление удара вызывает двустороннее поражение, а удар сбоку - односторонний вывих. Привычный вывих возникает в результате травматического вправления острого вывиха, перерастяжения суставной капсулы, аномалиях прикуса и отдельных видах деформаций челюстей. При смешении головки нижней челюсти кпереди возникают передние вывихи, при смещении головки нижней челюсти кзади возникают задние вывихи (наблюдаются при переломах мыщелкового отростка). Чаше наблюдаются передние двусторонние вывихи. Возможно развитие вывиха при сильном раскрывании рта (при еде, крике, зевоте, при вмешательствах - удалении зуба, зондировании желудка, интубации и т. д.). Патогенез связан с растяжением либо разрывом суставной капсулы. Имеет значение врожденная слабость связочного аппарата. Клиническая картина: боль, невозможность закрывания рта, невозможность принятия пищи, затруднение речи, слюнотечение. При одностороннем вывихе подбородок, уздечка нижней губы смещены в здоровую сторону. При одностороннем переломе мыщелкового отростка смешение происходит в сторону повреждения. При двустороннем вывихе рот широко открыт, подбородок смешается вниз, жевательные мышцы напряжены, щеки уплощены. При пальпации головка нижней челюсти прощупывается под скуловой дугой впереди суставного бугорка, область кпереди от козелка уха западает. Со стороны наружного слухового прохода движения головки не определяются. Положение заднего края ветви челюсти имеет косое направление. Угол челюсти сближается с сосцевидным отростком. Для диагностики необходима томограмма височно-нижнечелюстных суставов. При острых вывихах значительно растягиваются связки сустава, что может привести к привычному вывиху при отсутствии должного лечения и реабилитации. Застарелые невправимые вывихи требуют специального хирургического лечении. Лечение: вправление вывиха под обезболиванием (проводниковая по Берше-Дубову или анфилътрационная анестезия). Больной усаживается на низкий стул, чтобы голова упиралась в стенку или спинку стула, а нижняя челюсть находилась на уровне локтевого сустава руки врача. Врач становится впереди больного, накладывает большие пальцы обеих рук, обернутых плотными слоями марли или полотенцем, на коренные чубы нижней челюсти справа и слева. Остальными пальцами охватывает челюсть снизу. При двустороннем вывихе вправление проводят одномоментно. Совершают толчок кзади, быстро убирают большие пальцы с поверхности зубов во избежание их прикусывания. После вправления вывиха иммобилизируют нижнюю челюсть пращевидной повязкой, стандартной пластмассовой пращой или межчелюстными лигатурами. Иммобилизацию проводят на 12-14 дней с обязательным назначением челюстной диеты. При привычных вывихах рекомендуется ортопедическое лечение.  Подвывих височио-нижнечелюстного сустава Неполный вывих нижней челюсти обычно не требует вправления. Подвывих чаще бывает кпереди, реже - кзади. Подвывих можетразвиться как осложнение после вывиха. Клиническая картина: при широком открывании рта нижняя челюсть кратковременно фиксируется в состоянии максимального отведения книзу, а затем вправляется самостоятельно или при небольшом вспомогательном усилии руками. Подвывихи носят хронический характер. Указанное явление наблюдается при строении сустава, когда суставной бугорок слабо выражен. Рентгенологически при подвывихе кпереди головка нижней челюсти располагается па вершине или на переднем скате бугорка. Лечение: при удовлетворительной высоте суставного бугорка, но слабости связочного аппарата целесообразно ограничить открывание рта с помощью аппарата Петросова или шины Ядровой. При отсутствии эффекта возможны ушивание суставной капсулы, увеличение высоты суставного буторка.  ЛФК при переломах челюсти. Среди всех повреждений лицевого скелета переломы нижней челюсти составляют более 70%. Своевременное применение ЛФК устраняет неблагоприятное влияние гипокинезии, предупреждает развитие осложнений, связанных с длительной иммобилизацией челюстей (атрофия жевательной мускулатуры, рубцевание мягких тканей лица, контрактура височно-нижнечелюстного сустава и др.). Методика лечебной гимнастики строится с учетом периодов формирования костной мозоли, особенностей иммобилизации (одночелюстное или двухчелюстное шинирование, остеосинтез) и клинического состояния больного. Первый (вводный) период занятия обычно начинается на 2--3-й день после наложения больному постоянной иммобилизации и продолжается до появления начальных признаков формирования костной мозоли. Продолжительность этого периода при переломах нижней челюсти 3-4 нед, оптимальный срок межчелюстной фиксации отломков до 5 нед. Задачи лечебной гимнастики в первом периоде занятий: улучшение общего состояния больного; стимуляция репаративных процессов в поврежденных костных и мягких тканях челюстно-лицевой области; профилактика осложнений, связанных с гипокинезией и иммобилизацией височно-нижнечелюстного сустава. Методика занятий лечебной гимнастикой предусматривает индивидуальный подбор общеукрепляющих, дыхательных и специальных упражнений на фоне двигательного режима, адекватного состояния больного. Как правило, в первые 3--4 сут. лечения больным с переломами челюстей рекомендуется полупостельный (палатный), а в дальнейшем -- свободный двигательный режим. Общеукрепляющие и Дыхательные упражнения назначают в дозировке, обеспечивающей усиление деятельности кардиореспираторной системы, соответствующее функциональным возможностям организма больного. Исходные положения для выполнения упражнений--лежа или сидя в постели, при хорошем общем состоянии большую часть упражнений можно выполнять стоя. При выполнении специальных упражнений нельзя допускать смещения сопоставленных костных отломков, так как нарушение иммобилизации является причиной развития осложнений и увеличения сроков лечения переломов. Поэтому при двухчелюстном шинировании упражнения для жевательной мускулатуры в первый период занятий не применяют. Допускается лишь осторожная посылка импульсов к сокращению жевательных мышц при сомкнутых зубных рядах. В этот период не рекомендуются также общеукрепляющие упражнения, связанные с резкими наклонами туловища, поворотами головы, прыжками и т. д., в связи с опасностью нарушения фиксации фрагментов поврежденной кости. При одночелюстном шинировании или остеосинтезе без межчелюстной фиксации больным уже на 2--3-й день разрешают осторожные движения нижней челюстью в различных направлениях. В этом периоде широко применяют упражнения для мимической мускулатуры, мышц языка и шеи, которые способствуют улучшению местного кровоснабжения и снижению тонуса жевательной мускулатуры. Упражнения для мимических мышц выполняют сидя перед зеркалом. Продолжительность занятия лечебной гимнастикой 10--15 мин. Кроме того, больные должны несколько раз в день самостоятельно выполнять 5--10 специальных упражнений. Схема построения занятий лечебной гимнастикой для больных с переломами челюстей приведена в табл. 91. У больных с одиночными переломами нижней челюсти (при гладком течении процесса заживления) в среднем на 8--9-й день после двухчелюстного шинирования разрешается снимать резиновые кольца на время еды. Это обстоятельство позволяет совершать активные движения нижней челюсти при сомкнутых губах, не допуская болевых ощущений в височно-нижнечелюстном суставе. Больному рекомендуется при каждом приеме пищи выполнять серию упражнений, состоящую из 4--5 движений нижней челюсти (открывание и закрывание рта, боковые и круговые движения челюсти), повторяя 5--10 раз каждое из них. При двойных переломах нижней челюсти, протекающих без осложнений, межчелюстную фиксацию снимают на время еды на 3--4 дня позже по сравнению с одиночными переломами. Таблица . Лечебная гимнастика при переломах челюстных костей (первый период, двухчелюстное шинирование)

|