Общая_психология_Маклаков_А_Г_2001_592с. Учебник нового века

Скачать 6.79 Mb. Скачать 6.79 Mb.

|

|

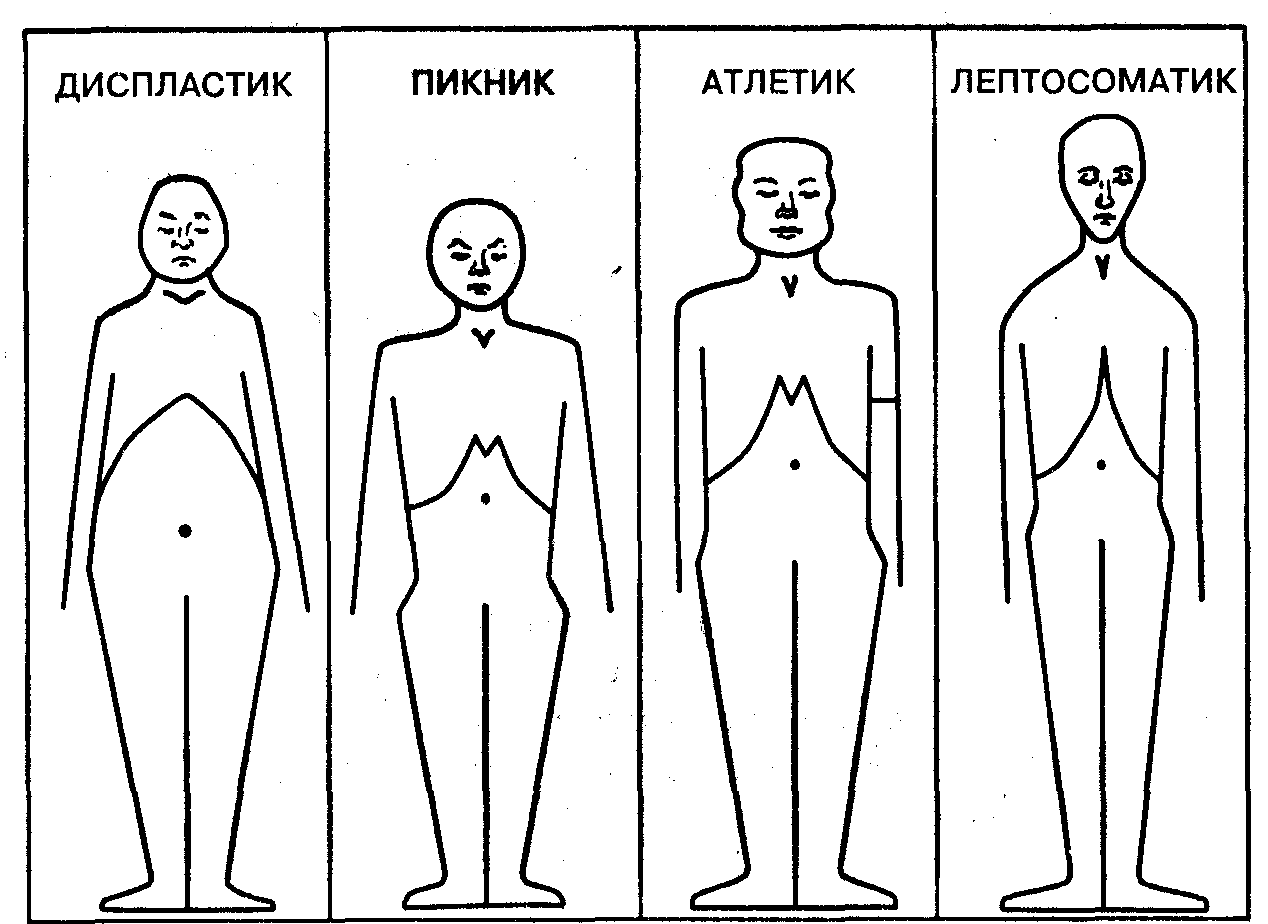

Глава 23. Способности • 549 мер, у ребенка в возрасте двух-трех лет интенсивно развивается устная речь, в пять-семь лет он наиболее готов к овладению чтением. В среднем и старшем дошкольном возрасте дети увлеченно играют в ролевые игры и обнаруживают чрезвычайную способность к перевоплощению и вживанию в роли. Важно отметить то, что эти периоды особой готовности к овладению специальными видами деятельности рано или поздно кончаются, и если какая-либо функция не получила своего развития в благоприятный период, то впоследствии ее развитие оказывается чрезвычайно затруднено, а то и вовсе невозможно. Поэтому для развития способностей ребенка важны все этапы его становления как личности. Нельзя думать, что в более старшем возрасте ребенок сможет наверстать упущенное. Первичный этап в развитии любой способности связан с созреванием необходимых для нее органических структур или с формированием на их основе нужных функциональных органов. Обычно это происходит в период от рождения до шести-семи лет. На данном этапе происходит совершенствование работы всех анализаторов, развитие и функциональная дифференциация отдельных участков коры головного мозга. Это создает благоприятные условия для начала формирования и развития у ребенка общих способностей, определенный уровень которых выступает в качестве предпосылки для последующего развития специальных способностей. В это же время начинается становление и развитие специальных способностей. Затем развитие специальных способностей продолжается в школе, особенно в младших и средних классах. Поначалу развитию специальных способностей помогают различного рода детские игры, затем существенное влияние на них начинает оказывать учебная и трудовая деятельность. Как вы уже знаете, игры детей выполняют особую 4)ункцию. Именно игры дают первоначальный толчок к развитию способностей. В процессе игр происходит развитие многих двигательных, конструкторских, организаторских, художественно-изобразительных и других творческих способностей. Причем важной особенностью игр является то, что в них, как правило, развивается не одна, а сразу целый комплекс способностей. Следует отметить, что не все виды деятельности, которой занимается ребенок, будь то игра, лепка или рисование, имеют одинаковое значение для развития способностей. Наиболее способствует развитию способностей творческая деятельность, которая заставляет ребенка думать. Такая деятельность всегда связана с созданием чего-либо нового, открытием для себя нового знания, обнаружением в самом себе новых возможностей. Это становится сильным и действенным стимулом к занятиям ею, к приложению необходимых усилий, направленных па преодоление возникающих трудностей. Более того, творческая деятельность укрепляет положительную самооценку, повышает уровень притязаний, порождает уверенность в себе и чувство удовлетворенности от достигнутых успехов. Если выполняемая деятельность находится в зоне оптимальной трудности, т. е. на пределе возможностей ребенка, то она ведет за собой развитие его способностей, реализуя то, что Л. С. Выготский называл зоной ближайшего развития. Деятельность, не находящаяся в пределах этой зоны, в гораздо метшей степени способствует развитию способностей. Если она слишком проста, то обеспечивает лишь реализацию уже имеющихся способностей; если же она чрезмерно сложна, то становится невыполнимой и, следовательно, также не приводит к формированию новых умений и навыков. 550 • Часть IV. Психические свойства личности Как вы помните, развитие способностей в значительной мере зависит от условии, позволяющих реализоваться задаткам. Одним из таких условий являются особенности семенного воспитания. Если родители проявляют заботу о развитии способностей своих детей, то вероятность обнаружения у детей каких-либо способностей более высока, чем когда дети предоставлены сами себе. Другую группу условии развития способностей определяют особенности мак-росрсды. Макросредой принято считать особенности общества, в котором родился и растет человек. Наиболее позитивным фактором макросреды является та ситуация, когда общество проявляет заботу о развитии способностей у своих членов. Эта забота общества может выражаться в постоянном совершенствовании системы образования, а также в развитии системы профессиональной ориентации подрастающего поколения. Необходимость профориентации обусловлена чрезвычайно актуальной проблемой, с которой сталкивается каждый человек, — проблемой выбора жизненного пути и профессионального самоопределения. Исторически сложились две концепции профориснтацни, которые французский психолог А. Леон назвал диагностической и воспитательной. Первая — диагностическая — сводит выбор индивидом профессии к определению его профессиональной пригодности. Консультант при помощи тестов измеряет способности человека и путем сопоставления их с требованиями профессии делает заключение о его пригодности или непригодности к данной профессии. Многими учеными данная концепция профориентации оценивается как механистическая. В ее основе лежит взгляд на способности как на стабильные образования, мало подверженные влияниям среды. Субъекту в рамках данной концепции отводится пассивная роль. Вторая — воспитательная — концепция направлена на подготовку индивида к профессиональной жизни, на его самоопределение в соответствии с запланированными воспитательными воздействиями. Основное значение в ней придается изучению развития личности в процессе овладения разными видами деятельности. Значительно меньшее место в ней занимают тестовые испытания. Однако и здесь недооценивается личностная активность субъекта, возможности его самоопределения, саморазвития и самовоспитания. Поэтому в отечественной психологии к решению данной проблемы подходят комплексно. Считается, что решение проблемы нрофорнентацин возможно, лишь когда оба подхода представляют собой звенья одной цепочки: определение способностей индивида и помощь ему в подготовке к будущей профессии. Рассматривая соотношение способностей н требований профессии, Е. А. Климов выделил четыре степени профессиональной пригодности. Первая — непригодность к данной профессии. Она может быть временной или практически непреодолимой. Вторая — годность к той или иной профессии или группе их. Она характеризуется тем, что человек не имеет противопоказаний в отношении той или иной области труда, но нет и показаний. Третья — соответствие данной области деятельности: нет противопоказаний, н имеются некоторые личные качества, которые явно соответствуют требованиям определенной профессии или группе профессий. Четвертая — призвание к данной профессиональной области деятельности. Это высший уровень профессиональной пригодности человека. Глава 23. Способности • 551 Климовым в интересах профориентационной работы была разработана и реализована в виде опросника классификация профессии. В основу предложенной им классификации были положены требования, которые профессия предъявляет к человеку. Например, можно выделить виды деятельности, которые в целом характеризуются как системы взаимоотношений «человек—человек», «человек-природа» и др. В любом случае прогноз о пригодности индивида к той или иной деятельности должен строиться исходя из положения о развитии способностей в деятельности. С. Л. Рубинштейн следующим образом сформулировал основное правило развития способностей человека: «Развитие способностей совершается по спирали: реализация возможности, которая представляет собой способность одного уровня, открывает новые возможности для дальнейшего развития способностей более высокого уровня. Одаренность человека определяется диапазоном новых возможностей, который открывает реализация наличных возможностей»*. Контрольные вопросы 1. Что вы знаете о способностях человека? Дайте определение способностей по Б. М. Теплову. 2. В чем выражается соотношение способностей и успешности обучения? 3. Какие вы знаете классификации способностей? 4. Дайте характеристику общих способностей человека. 5. Какие уровни развития способностей вы знаете? 6. Раскройте суть классификации уровней развития способностей (способности, одаренность, талант, гениальность). 7. Что вы знаете о проблеме соотношения врожденных и социально обусловленных качеств человека и их роли в формировании способностей? 8. Что такое потенциальные и актуальные способности? 9. В чем выражается взаимосвязь общих и специальных способностей? 10. В чем выражается биосоциальная природа способностей? 11. Какие теории и концепции способностей вы знаете? 12. Назовите основные этапы развития способностей. 13. Раскройте роль игры в формировании способностей. 14. Как особенности семейного воспитания влияют на развитие способностей? Рекомендуемая литература 1. Артемьева Т. И. Методологический аспект проблемы способностей. — М.: Наука, 1977. 2. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций: Учебное пособие для вузов. — М.: ЧеРо, 1997.  * Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. — М.: Педагогика, 1976. 552 • Часть IV. Психические свойства личности 3.Дружинин В. Н. Психология общих способностей. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 1999. 4. Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников. — М.: Просвещение, 1968. 5. Кузмина Н. В. Способности, одаренность, талант учителя. — Л., 1985. 6. Лейтес Н. С. Умственные способности и возраст. — М.: Педагогика, 1971. 7. Лейтес И. С. Способности и одаренность в детские годы. — М.: Знание, 1984. 8. Немое Р. С. Психология: Учебник для студ. высш. нед. учеб. заведений: В 3-Х кн. Кн. 1: Общие основы психологии. — 2-е изд. — М.: Владос, 1998. 9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 10. Теплое Б. М. Избранные труды: в 2-х т. Т. 1. — М.: Педагогика, 1985. Глава 24. Темперамент Краткое содержание Понятие о темпераменте. Темперамент как свойство личности. Определение темперамента по Б. М. Теплову. Основные типы темперамента: холерический, сангвинический, меланхолический, флегматический. Соотношение темперамента и способностей. Краткий обзор учений о темпераменте. Учение о темпераменте Гиппократа. Типология Э. Кречмера. Концепция типов телосложения и темперамента по У. Шелдону. Исследования проблемы темперамента в трудах И. П. Павлова. Основные свойства темперамента и их проявления по Б. М. Теплову. Концепция темперамента В. М. Русалова. Физиологические основы темперамента. Свойства нервной системы как основа темперамента. Учение И. П. Павлова. Сила возбуждения и торможения, уравновешенность и подвижность нервных процессов. Типы нервной системы по И. П. Павлову. Исследования свойств нервной системы, проведенные Б. М. Тепловым и В. Д. Небылицыным. Психологические характеристики темперамента и особенности деятельности личности. Принципы составления психологических характеристик типов темперамента. Психологические характеристики типов темперамента по Я. Стреляу. Особенности соотношения темперамента и успешности деятельности человека. 24.1. Понятие о темпераменте Темперамент является одним из наиболее значимых свойств личности. Интерес к данной проблеме возник более двух с половиной тысяч лет тому назад. Он был вызван очевидностью существования индивидуальных различий, которые обусловлены особенностями биологического и физиологического строения и развития организма, а также особенностями социального развития, неповторимостью социальных связей и контактов. К биологически обусловленным структурам личности относится прежде всего темперамент. Темперамент определяет наличие многих психических различий между людьми, в том числе по интенсивности и устойчивости эмоций, эмоциональной впечатлительности, темпу и энергичности действий, а также по целому ряду других динамических характеристик. Несмотря на то что предпринимались неоднократные и постоянные попытки исследовать проблему темперамента, до сих пор эта проблема относится к разряду спорных и до конца не решенных проблем современной психологической науки. Сегодня существует много подходов к исследованию темперамента. Однако при всем существующем разнообразии подходов большинство исследователей признает, что темперамент — это биологический фундамент, на котором формируется личность как социальное существо, а свойства личности, обусловленные темпераментом, являются наиболее устойчивыми и долговременными. Б. М. Теплов дает следующее определение темперамента: «Темпераментом называется характерная для данного человека совокупность психических особенностей, связанных с эмоциональной возбудимостью, т. е. быстротой возникновения чувств, с одной стороны, и силой их—с другой» (Теплов Б. М., 1985). Таким образом, темперамент имеет два компонента — активность и эмоциональность. 554 • Часть IV. Психические свойства личности Активность поведения характеризует степень энергичности, стремительности, быстроты или, наоборот, медлительности и инертности. В свою очередь, эмоциональность характеризует протекание эмоциональных процессов, определяя знак (положительный или отрицательный) и модальность (радость, горе, страх, гнев и др.). Еще с древних времен было принято различать четыре основных типа темперамента: холерический, сангвинический, меланхолический и флегматический. Эти основные типы темперамента прежде всего различаются между собой по динамике возникновения и интенсивности эмоциональных состояний. Так, для холерического типа характерны быстро возникающие и сильные чувства, для сангвинического — быстро возникающие, но слабые чувства, для меланхолического — медленно возникающие, но сильные чувства, для флегматического — медленно возникающие и слабые чувства. Кроме этого, для холерического и сангвинического темпераментов характерны быстрота движений, общая подвижность и тенденция к сильному внешнему выражению чувств (в движениях, речи, мимике и т. д.). Для меланхолического и флегматического темпераментов, наоборот, характерны медленность движений и слабое выражение чувств. Типы темперамента с точки зрения бытовой психологии можно охарактеризовать следующим образом. Холерик — человек быстрый, иногда даже порывистый, с сильными, быстро загорающимися чувствами, ярко выражающимися в речи, мимике, жестах; нередко — вспыльчивый, склонный к бурным эмоциональным реакциям. Сангвиник — человек быстрый, подвижный, дающий эмоциональный отклик на все впечатления; чувства его непосредственно выражаются во внешнем поведении, но они не сильные и легко сменяют одно другое. Меланхолик — человек, отличающийся сравнительно малым разнообразием эмоциональных переживаний, но большой силой и длительностью их. Он откликается далеко не на все, но когда откликается, то ^ереживает сильно, хотя мало выражает свои чувства. Флегматик — человек медлительный, уравновешенный и спокойный, которого нелегко эмоционально задеть и невозможно вывести из себя. Чувства его внешне почти никак не проявляются. Однако было бы ошибкой думать, что всех людей можно распределить по четырем основным темпераментам. Лишь немногие являются чистыми представителями этих типов; у большинства же мы наблюдаем сочетание отдельных черт одного темперамента с некоторыми чертами другого. Один и тот же человек в различных ситуациях и по отношению к разным сферам жизни и деятельности может обнаруживать черты разных темпераментов. Следует обратить внимание на то, что темперамент не определяет способности и одаренность человека. Большие способности могут встречаться одинаково часто при любом темпераменте. Среди выдающихся талантов во всякой сфере деятельности можно найти людей с разным темпераментом. Если взять, например, крупнейших русских писателей, то у А. С. Пушкина мы можем отметить яркие черты холерического темперамента, у А. И. Герцена — сангвинического, у И. В. Гоголя и В. А. Жуковского — меланхолического, у И. А. Крылова и И. А Гончарова — флегматического. Два великих русских полководца — А. В. Суворов и М. И. Ку- Глава 24. Темперамент • 555 тузов — с точки зрения темперамента образуют резкую противоположность. Суворов был типичным холериком, а у Кутузова наблюдались черты, характерные для флегматического темперамента, например медлительность движений, спокойствие, хладнокровие. Нельзя ставить вопрос и о том, какой из темпераментов лучше. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Страстность, активность, энергия холерика, подвижность, живость и отзывчивость сангвиника, глубина и устойчивость чувств меланхолика, спокойствие и отсутствие торопливости флегматика — вот примеры тех ценных свойств личности, обладание которыми связано с отдельными темпераментами. В то же время при любом из темпераментов может возникать опасность развития нежелательных черт личности. Например, холерический темперамент может сделать человека несдержанным, резким, склонным к постоянным «взрывам». Сангвинический темперамент может привести к легкомыслию, склонности разбрасываться, недостаточной глубине и устойчивости чувств. При меланхолическом темпераменте у человека может выработаться чрезмерная замкнутость, склонность целиком погружаться в собственные переживания, излишняя застенчивость. Флегматический темперамент может сделать человека вялым, инертным, безучастным ко всем впечатлениям жизни. Исследования проблем темперамента имеют свою историю. Рассмотрим некоторые основные этапы становления современных представлений о темпераменте. 24.2. Краткий обзор учений о темпераменте Создателем учения о темпераменте считается древнегреческий врач Гиппократ (ок. 460-377 гг. до п. э.). Он утверждал, что люди различаются соотношением четырех основных «соков организма» — крови, флегмы, желтой желчи и черной желчи. Соотношение этих «соков организма» по-гречески обозначалось словом «кра-сис», которое позже заменили латинским словом temperamentum — «соразмерность», «правильная мера». Опираясь па учение Гиппократа, другой знаменитый врач античности Клавдий Гален (ок. 130-ок. 200 гг.) разработал типологию темпераментов, которую он изложил в известном трактате «De temperamentum». Согласно его учению, тип темперамента зависит от преобладания в организме одного из соков. Им были выделены 13 типов темперамента, по затем они были сведены до четырех. Эти четыре названия типов темперамента вам хорошо известны: сангвиник (от лат. sanguis — кровь), флегматик (от герч. phlegma — слизь, мокрота), холерик (от греч. chole — желчь) и меланхолик (от греч. melaschole — черная желчь). Эта концепция имеет огромное влияние на ученых па протяжении уже многих столетий. Подтверждением этого является тот факт, что до настоящего времени предложенные Галеном названия типов темперамента являются самыми распространенными. В последующие века исследователи, наблюдая значительное разнообразие поведения, совпадающее с различиями в телосложении и физиологических функциях, пытались упорядочить и каким-то образом сгруппировать эти различия. В результате возникли многочисленные концепции и типологии темпераментов. В основу 556 • Часть IV. Психические свойства личности этих концепций были положены самые разнообразные черты личности. В ряде концепций свойства темперамента понимались как наследственные или врожденные и связывались с индивидуальными различиями в особенностях телосложения. Такие типологии получили название конституционных типологий. Среди них наибольшее распространение получила типология, предложенная Э. Кречмером, который в 1921 г. опубликовал свою знаменитую работу «Строение тела и характер». Главная его идея заключается в том, что люди с определенным типом телосложения имеют определенные психические особенности. Э. Кречмер провел множество измерений частей тела людей, что позволило ему выделить четыре консти-туциональных типа: лептосоматик, пикник, атлетик, диспластик (рис. 24.1). 1. Лептосоматик характеризуется хрупким телосложением, высоким ростом, плоской грудной клеткой, узкими плечами, длинными и худыми нижними конечностями. 2. Пикник — человек с выраженной жировой тканью, чрезмерно тучный, характеризуется малым или средним ростом, расплывшимся туловищем с большим животом и круглой головой на короткой шее. 3. Атлетик — человек с развитой мускулатурой, крепким телосложением, характерны высокий или средний рост, широкие плечи, узкие бедра. 4. Диспластик — человек с бесформенным, неправильным строением. Индивиды этого типа характеризуются различными деформациями телосложения (например, чрезмерный рост, непропорциональное телосложение). С названными типами строения тела Кречмер соотносит три выделенных им типа темперамента, которые он называет: шизотимик, иксотимик и циклотимик. Шизотимик имеет астеническое телосложение, он замкнут, подвержен колебаниям настроения, упрям, не склонен к изменению установок и взглядов, с трудом  Рис. 24.1. Конституционалъные типы по Э. Кречмеру |