ТСП Лекции. Учебное пособие разработано авторским коллективом. Российская Федерация, Рязанский институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московский государственный открытый университет

Скачать 15.98 Mb. Скачать 15.98 Mb.

|

|

5.5.3. Выбор методов производства работ на основе технико-экономического сравнения вариантов Сравнение вариантов производства работ подразумевает технико-экономическую оценку выполнения ведущих процессов: возведение, монтаж или бетонирование несущих и ограждающих конструкций. Сравнение вариантов производится по:

В обоих случаях на первом этапе подбирают варианты технологии, типы и марки машин, отвечающих по техническим характеристикам предъявляемым требованиям. На втором этапе определяется экономически более выгодный вариант. За критерий эффективности сравниваемых вариантов принимают дополнительную прибыль для строительной организации, получаемую за счет снижения себестоимости СМР. Если разница в дополнительной прибыли сравниваемых вариантов незначительна, то учитывают продолжительность и трудоемкость работ. Экономия затрат (дополнительная прибыль) при производстве СМР: где: Э - экономия по статье «Материальные ресурсы»; Э - экономия по статье «Эксплуатация машин»; Э - экономия по статье «Основная заработная плата»; Э - экономия накладных расходов за счет снижения трудоемкости работ; Э - экономия условно-постоянных расходов от сокращения продолжительности СМР. Для определения дополнительной прибыли по каждой вышеуказанной статье рассчитывают себестоимость С, затем, вычитая себестоимость по рассматриваемой статье из эталонной определяют прибыль или экономию Э. Эталонным можно принять вариант, в котором себестоимость подсчитана по проекту-аналогу, нормативным документам или варианту с наибольшей продолжительностью работ. Расчет осуществляют только по тем статьям затрат, которые изменяются хотя бы в одном из сравниваемых вариантов, т.е. определяют сравнительную себестоимость работ по вариантам. Для определения себестоимости СМР по каждому варианту подсчитываются прямые затраты и накладные расходы. Стоимость материалов , где: Р - расход материалов на единицу объема работ; V -объем работ в натуральных показателях, м, м, т; Ц - цена за единицу материала. Если по вариантам расход материалов не изменяется, расчет не выполняют. Стоимость эксплуатации машин Стоимость устройства и разборки подкрановых путей или полос движения: где: Е - стоимость 1 м рельсовых путей или полос движения крана; Д- протяженность рельсовых путей или полос движения, м. Стоимость перебазировки и установки машин на объекте где: Е, Е -стоимость перебазировки соответственно машины и дополнительной секции машины; n, n - количество машин и секций. Себестоимость аренды машины где: С - стоимость 1 маш.-ч эксплуатации машины; Т - время работы машины, ч; , П- часовая производительность машины, . Стоимость израсходованной электроэнергии где: Р - установленная мощность электродвигателей машины, кВт; К и К -соответственно коэффициенты спроса и занятости машины (для крана К = 0,5, К = 0,3); Ц - цена 1 кВт-ч электроэнергии. Заработная плата рабочих З может быть определена по калькуляции или в размере 20 % суммы прямых затрат П. Накладные расходы Н принимают в размере 15 % суммы прямых затрат, включая заработную плату. Накладные расходы механизаторов включены в цену аренды. Условно-постоянная часть накладных расходов Н принимается в размере 50 % Н. Снижение условно-постоянных расходов за счет сокращения продолжительности работ  , где: , где:Т и Т - продолжительность строительства по сравниваемым вариантам. 5.5.3.1. Пример. «Выбор крана для монтажа строительных конструкций» Требуется подобрать башенный кран для монтажа сборных железобетонных конструкций каркасного здания высотой 16 м с размерами в осях 4060 м. Грузоподъемность крана: Q = q + q = 9,5 + 0,13 = 9,63 (т), где: q -масса наиболее тяжелого элемента - колонны; q - масса четырехветвевого стропа марки 910М грузоподъемностью до 10 т. Высота подъема стрелы: Hс = H + h + 1+ h + h + 2 =16 + 1 + 3 + 2 = 22 (м) где: H + h - высота здания; h - длина стропа марки 910М. Вылет стрелы: L = B+ f + 1 + R = 20,0 + 0,2 + 1 + 4,5 = 25,7 (м), где: В - ширина здания в осях; f - расстояние от оси до выступающей части здания, равное толщине стеновой панели; R - задний габарит крана грузоподъемностью до 15 т. Получили следующие значения технических параметров крана: грузоподъемность - 9,63 т, высота подъема стрелы - 22 м, вылет стрелы - 25,7 м. Подбираем по таблицам башенные краны: КБ-503.2 - грузоподъемность 10 т, высота подъема - 53 м, вылет стрелы 25 м; КБ-602 - грузоподъемность 16 т, высота подъема - 51 м, вылет стрелы 35 м; КБ-674-1 - грузоподъемность 25 т, высота подъема - 46 м, вылет стрелы 35 м. Производим экономическое сравнение подобранных кранов в ценах 1984 г. и представляем его в табличной форме. Значения С, П, Е, Е определяем из таблицы. Значения Д = 37,5 м берутся кратными 12,5 м (три звена путей). Qв примере принимается равной 1000 т. Кран КБ-503.2: А = 7,86 1000: 3,35 + 3290,00 + 25,34 37,5 = 6586,52 (руб.). Кран КБ-602: А = 7,20 1000:6,3 + 5005,00 + 25,34 37,5 = 7098,11 (руб.). Кран КБ-676-1: А =7,20 1000:6,4 + 5005,00 + 25,34 37,5 = 7080,25 (руб.). Вывод: Из сравниваемых кранов, более экономически выгодным является вариант с применением крана КБ-503.2.

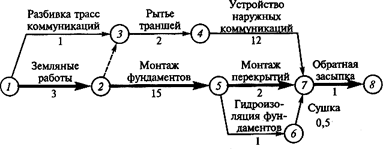

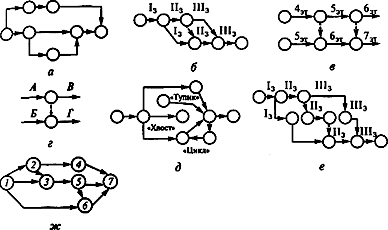

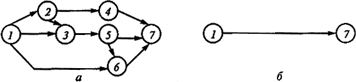

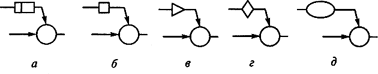

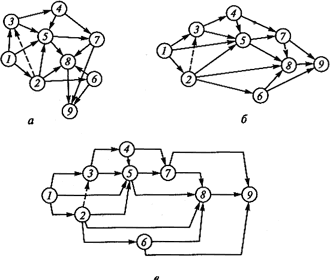

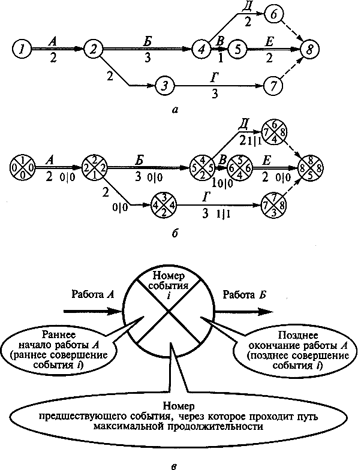

При планировании строительного производства в основном используют линейную систему календарного планирования, поскольку линейный график прост и нагляден. Однако при сооружении сложных объектов, где взаимодействуют многие строительные организации, поставка материалов и изделий осуществляется с разнообразных баз и предприятий, а технологическое оборудование - с большого количества заводов-поставщиков, линейные графики не могут отображать динамический ход строительства и оперативно учитывать происходящие изменения. Их приходится часто переделывать. Основные недостатки линейных графиков следующие: - отсутствие наглядности во взаимной зависимости между строительными процессами, особенно если их выполняет другая организация; - заложенные в графике организационные и технологические решения зафиксированы как постоянные и теряют практическое значение при изменении обстановки. Графики нужно пересоставлять, что обычно из-за отсутствия времени и возможностей не делают; - не выделяются работы, от выполнения которых существенно зависит срок сдачи объекта в эксплуатацию; - сложность вариантной проработки и применения для механизации расчетов современных математических методов и ЭВМ. Перечисленные недостатки снижают эффективность применения линейных графиков. Однако это не означает, что применять такие методы планирования не следует. При строительстве небольших и технологически несложных объектов можно использовать линейные графики из-за их простоты и наглядности, а при поточном строительстве - циклограммы или матрицы. 5.6. Методика и общие принципы разработки сетевого планирования Применение сетевых графиков позволяет оперативно решать ряд сложных задач управления производством: координирование деятельности всех участников строительства; своевременное выявление и устранение отклонений в производственном цикле; рациональное использование резервов; прогнозирование строительства в пространстве и во времени и др. Сетевой график состоит из стрелок и кружков (работ и событий). В зависимости от того, что обозначает кружок («вершина») - работу или событие, различают два типа СГ - «вершины - работы» и «вершины-события». В России, как и в Западной Европе, распространены сетевые графики «вершины - события», поэтому дальнейшее описание будет относиться именно к этому виду СГ. Работу на СГ изображают сплошной стрелкой, ограниченной кружками, прямоугольниками или другими геометрическими фигурами - событиями, означающими окончание одной или нескольких работ и начало следующих работ. События бывают: - исходными и завершающими, соответственно не имеющими предшествующих или последующих работ; - начальными и конечными, определяющими начало работы и ее окончание (конечное событие одной работы является начальным для последующей); - контрольными, определяющими сроки выполнения определенных технологических этапов; - сложными, в которые входят или из которых выходят две и более работы. Если СГ составляют с привязкой к календарю, то длина стрелки - работы соответствует продолжительности процесса, при отсутствии сетки времени длина стрелки может быть любой. С противоположных сторон стрелок обычно указываются наименования и продолжительности работ. По необходимости на графике дополнительно можно привести и другие показатели, например количество рабочих и др. Различают работы действительные, требующие затрат времени и ресурсов, и фиктивные (ожидание), требующие только затрат времени. Например, обратную засыпку фундаментов можно выполнять, если обмазочная гидроизоляция высушена. Значит, работа 6- 7 нарис.5.3 при естественной сушке является фиктивной, или ожиданием. Зависимость на СГ (штриховая стрелка 2-3,см. рис.5.3) обозначает лишь взаимосвязь работ и не требует ни времени, ни ресурсов. В отличие от фиктивной работы сроки ее выполнения не указывают.  Рис.5.3. Сетевой график на строительство подземной части здания Непрерывная технологическая последовательность работ между исходными и завершающими событиями называется путем. На графике показано несколько путей: (1-3-4-7-8)= 16 дней; (1-2-5-7-8)= 21 день; (1-2-5-6-7-8)= 20,5 дней. Самый длинный путь называется критическим. Продолжительность этого пути определяет срок работ по СГ. При необходимости сокращения общего срока строительства в первую очередь сокращают критический путь. Путь, продолжительность которого меньше критического, но более минимальной продолжительности, называется подкритическим: критический путь - (1-2-5-7-8), подкритический - (1-2-5-6-7-8). Критический путь обычно выделяют цветной, утолщенной линией или другим способом. Совокупность критических и подкритических работ называют критической зоной. Основными являются следующие элементы сети (см. рис.5.3.): события 1 и 8 - соответственно исходное и завершающее события; работы 1-2 и 1-3 - исходные работы СГ; работа 7-8 - завершающая работа. Для работы 3-4 работа 1-3 является предшествующей, а работа 4-7 - последующей. Зависимость 2-3 - организационная и отражает ручную разработку грунта в траншеях после экскаваторных работ; работа 6-7 -фиктивная и связана с атмосферной сушкой обмазочной гидроизоляции. 5.6.1. Общие принципы построения сетевого графика Строить СГ можно от любого события и в любом направлении, но, как правило, выбирают направление от исходного события к завершающему. Сначала следует выяснить технологическую взаимосвязь между работами: - предшествующие работы и предварительные условия, при выполнении которых может быть начата проектируемая работа; - другие работы, которые можно выполнять параллельно с данной работой; - работы, которые могут быть выполнены только после полного завершения рассматриваемой работы. Форма графика должна быть простой без лишних пересечений. Большинство работ следует изображать горизонтальными линиями с направлением стрелок слева направо (рис.5.4., а). При выполнении параллельных работ, исходящих из одного события вводится зависимость и дополнительное событие, иначе разные работы будут иметь одинаковый код. Если работа начинается после частичного выполнения предшествующей, то эту работу следует разделить на части (захватки) (рис.5.4.б).  Рис.5.4. Основные правила построения сетевого графика При выполнении параллельных дифференцированно зависимых работ должны вводиться зависимости по каждой работе (рис.5.4.в). Если до начала работы необходимо выполнить работы А и Б, а для начала работы В - только работу А, то вводятся зависимость и дополнительное событие (рис.5.4, г). В сетевом графике не должно быть «тупиков» (кроме завершающего события), «хвостов» (кроме исходного события) и «циклов» (замкнутых контуров) (рис.5.4, д). В сетевой график при поточной организации строительства во избежание появления ложных связей вводятся дополнительные события и зависимости (рис.5.4, е). При нумерации (кодировании) событий последующее событие получает номер после предыдущего. Последующее событие нельзя нумеровать, если не пронумеровано предшествующее ему событие (рис.5.4, ж). При укрупнении сетевых графиков (рис.5.5) приняты следующие правила:  Рис.5.5. Укрупнение сетевых графиков: а - до укрупнения; б - после укрупнения - группа работ изображается как одна работа, если в этой группе имеется одно начальное и одно конечное события; - укрупнять в одну работу следует только такие работы, которые закреплены за одним исполнителем (бригадой, участком и т.д.); - в укрупненную сеть нельзя вводить новые события, которых не было до укрупнения; - коды событий в укрупненном графике сохраняются такими же, как и в детальном. Внутриплощадочные строительные работы увязываются с внешними работами (поставки материалов, оборудования и т.п.) (рис.5.6).  Рис.5.6. Варианты символов внешних поставок и работ: а, б - поставка основного технологического оборудования и строительных конструкций; в, г - то же, электротехнического и сантехнического оборудования; д - монтаж (демонтаж) крана Внешние работы выделяют графически, при необходимости вводят дополнительные события. При построении предварительной сетевой модели на начальном этапе не учитывают продолжительность работ. Первоначальная задача - получить простую и ясную структуру сети, технологическую взаимосвязь работ, определить ограничения по основным, ведущим ресурсам, например монтажные краны, бетононасосы и т.п. После составления структурной модели устанавливают предшествующие работы, необходимые для начала последующих работ, корректируют сеть, приводя ее в более простой и наглядный вид, устраняют взаимные пересечения стрелок, а затем располагают работы во временной последовательности. На заключительном этапе придают сети оптимальную форму и привязывают к календарной сетке. Этапы построения сетевого графика показаны на рис.5.7.  Рис.5.7. Последовательность построения сетевого графика: а - первоначальный вариант; б - промежуточный вариант; в - окончательный вариант При построении СГ степень детализации работ зависит от сложности объектов, количества ресурсов, объемов работ и периода строительства. При составлении первичных СГ учитывают следующие рекомендации: - технология работ должна быть выражена с исчерпывающей полнотой; - каждая стрелка должна соответствовать отдельной работе, выполняемой бригадой в определенных пространственных границах; - детализация работ должна обеспечивать планирование и управление деятельностью самостоятельных ресурсов (бригад, машин, механизмов и т.п.), позволять рассчитывать сроки и объемы поставок материалов, конструкций и изделий и контролировать ход этих поставок. Необходимо, чтобы продолжительность работ не превышала продолжительности двух интервалов представления оперативной информации. Например, если информация предоставляется каждые сутки, работы следует выполнять не более двух дней, при недельном планировании - 14 дней, при месячном - 60 дней. 5.6.2. Параметры сетевого графика и способы его расчета Каждая работа сетевого графика имеет временную оценку - продолжительность выполнения работы. Для определения продолжительности и сроков выполнения каждой работы определяют следующие временные параметры сетевой модели: раннее начало работы t; раннее окончание работы t; позднее начало работы t;позднее окончание работы t;полный резерв времени R; свободный резерв времени r. Раннее начало работы - самый ранний момент начала работы. Раннее начало исходных работ сетевого графика равно нулю. Раннее начало любой работы равно максимальному раннему окончанию предшествующих работ. Раннее окончание работы - самый ранний момент окончания данной работы, равный сумме раннего начала и продолжительности работы. Позднее начало работы - самый поздний момент начала работы, при котором продолжительность критического пути не изменяется. Он равен разности между поздним окончанием данной работы и ее продолжительностью. Позднее окончание работы - самый поздний момент окончания работы, при котором продолжительность критического пути не изменяется. У работ критического пути ранние и поздние сроки начала и окончания равны между собой, поэтому не имеют резервов времени. Работы, не лежащие на критическом пути, имеют резервы времени. Полный резерв времени - максимальное время, на которое можно увеличить продолжительность работы или перенести ее начало без увеличения продолжительности критического пути. Это время равно разности между поздним и ранним сроками начала или окончания работы. Свободный резерв времени - время, на которое можно увеличить продолжительность работы или перенести ее начало, не изменяя при этом раннего начала последующих работ. Это время равно разности между ранним началом последующей работы и ранним окончанием данной работы. Расчет сетевых графиков можно выполнять в табличной форме или непосредственно на графике. Для расчета в табличной форме события кодируют (нумеруют). Код каждой работы соответствует номерам ее начального и конечного событий. На рис.5.8, а приведен сетевой график строительства жилого дома, трудоемкость и продолжительность работ по которому приведена в табл.3. Фиктивная работа 2-3 продолжительностью 2 мес. означает ожидание для процесса 3-7 («Отделочные работы»). При расчете в табличной форме (табл.5.11.) в графе 1 проставляют номера начальных событий предшествующих работ. Например, для работы 4 – 6 предшествующей является работа 2 -4, следовательно, в графу 1 в этой строке заносят номер начального события этой работы – 2. В графу 2 заносят коды работ в порядке возрастания начальных номеров событий. В графе 3 проставляют продолжительности работ. Далее (графы 4, 5) рассчитывают сроки раннего начала и раннего окончания работ. Например, раннее начало работы 4 – 6 по графику: 2 + 3 = 5. Раннее окончание складывается из раннего начата и продолжительности работы. Для работы 4 – 6 раннее окончание: 5 + 2 = 7. Максимальное раннее окончание работ, входящих в завершающее событие, определяет продолжительность критического пути (8 мес.).  Рис.5.8. Сетевой график строительства жилого дома с расчетом показателей: а - в табличной форме; б - непосредственно на графике; в - форма записи расчета Таблица 5.10. Исходные данные для составления сетевого графика

В графы 6 и 7 заносят поздние сроки начала и окончания работ. Позднее начало любой работы определяется разностью между ее поздним окончанием и продолжительностью, а позднее окончание равно наименьшему позднему началу последующих работ. Например, для работы 4 – 6 позднее окончание равно критическому сроку (8), а позднее начало 8 - 2 = 6. Полный резерв времени равен разности поздних и ранних сроков. Так, для работы 4 – 6 полный резерв: 8 - 7=1 или 6 - 5 = 1. У работ критического пути полный резерв равен 0. Свободный резерв определяется разностью между ранним началом последующей работы и ранним окончанием данной. Так, для работы 4- 6: свободный резерв: 8 - 7 = 1. Свободный резерв всегда меньше или равен полному резерву. Чтобы выполнить расчет непосредственно на сетевом графике разделяют площадь каждого события на четыре сектора. От исходного до завершающего события проставляют номера событий в верхних секторах. В левый сектор исходного события 1ставят 0, т.к. раннее начало работ, исходящих из этого сектора, равно 0. Таблица 5.11. Расчет сетевого графика в табличной форме

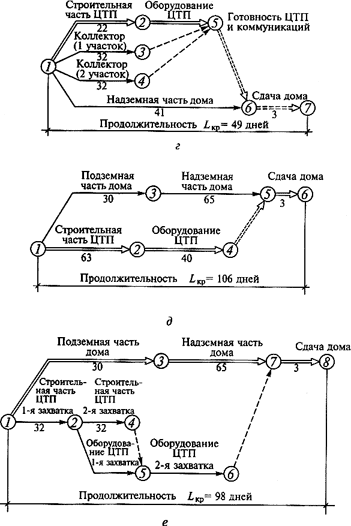

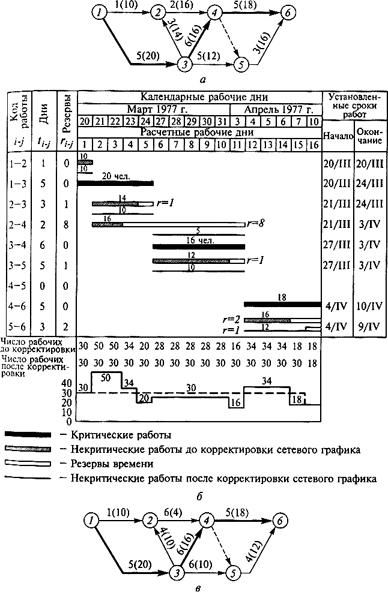

Раннее начало всех последующих работ равно сумме раннего начала и продолжительности предшествующих работ. В правый сектор каждого события записывают позднее окончание предшествующей работы. Оно определяется справа налево, от завершающего до исходного события. В нижний сектор каждого события записывают номер предшествующего события, из которого к данному ведет максимальный путь. 5.6.3. Корректировка сетевых графиков По окончании расчета параметров сетевой график анализируют и сравнивают с директивными заданиями или нормативными требованиями. Анализу подвергают критический путь - продолжительность строительства. Протяженность критического пути можно сократить, изменяя методы выполнения работ, конструктивные решения, а также благодаря привлечению дополнительных ресурсов и имеющимся резервам времени на некритических путях. Последнее подразумевает, например, перевод рабочих с работ, имеющих резервы времени, на критические участки. На рис. 5.7 а, б приведен пример такого перераспределения трудовых ресурсов при строительстве жилого дома с одновременным вводом центрального теплового пункта (ЦТП). Сокращение продолжительности критического пути L с 106 до 83 дней достигнуто благодаря переводу одного из трех звеньев монтажников с подземной части дома на строительство ЦТП. Привлечение дополнительных ресурсов рассмотрим на примере последовательного строительства коллекторов на участках 1 и 2 (рис. 5.7 в, г). Перевод этих работ на параллельное выполнение позволил снять их с критического пути и сократить продолжительность строительства с 67 до 49 дней. Сокращение протяженности критического пути благодаря изменению методов выполнения работ рассмотрим на примере строительства жилого дома с ЦТП, который делят на две захватки, благодаря чему срок строительства сокращается на 8 дней (рис. 5.7 д, е). Сократив продолжительность критического пути, корректируют другие параметры СГ и повторяют расчет. Если полученный вариант неудовлетворителен, то производят новые преобразования. Далее осуществляют корректировку по ресурсам, в первую очередь трудовым - рабочим кадрам. Для этого необходимо: сохранить постоянный состав ведущих бригад и обеспечить непрерывность их работы; равномерно распределить имеющиеся рабочие кадры по участкам работ, сменам, условиям труда (в частности, женщин, подростков и др.); обеспечить выполнение производственной программы минимальным количеством рабочих. После расчета ранних и поздних сроков работы определяют резервы времени. Полный резерв времени равен разности между поздним окончанием и суммой раннего начала и продолжительности этой работы. Свободный резерв времени равен разности между ранним началом последующей работы и суммой раннего начала и продолжительности данной работы. Резервы времени работ записывают на графике под стрелкой: полный резерв слева, свободный справа (см. рис.5.7). Обычно при корректировании СГ по трудовым ресурсам отдельные виды работ переносят или удлиняют в пределах полных или свободных резервов времени, для чего строят линейную диаграмму по ранним началам на все работы графика или те работы, по которым намечается корректировка, т.е. на работы, не лежащие на критическом пути. На линейной диаграмме отмечают имеющиеся резервы времени. Строят график движения рабочих. По графику движения рабочих можно определить общую трудоемкость всех работ по СГ как сумму произведений количества рабочих в отдельные дни на время их работы: Т =30 · 1 + 50 · 2 + + 34 · 1 + 20 · 1 + 28 · 5 + 16 · 1 + 34 · 3 + 18 · 2 = 478 (человеко-дней). Весь объем работы за 16 дней выполнят, работая каждый день 478:16 = 30 рабочих. Имея постоянный состав рабочих (30 чел.), мы можем за счет имеющихся резервов времени спланировать их равномерную работу на весь период (16 дней). Подсчитаем возможность передвижки сроков работ. Увеличив продолжительность работы 2-3 на 1 день (r =1), определим численность рабочих: 14-3:4= 10 (чел.). Производительность труда - 105 %. Рассмотрим работу 2- 4. До 24 марта весь кадровый состав рабочих (30 чел.) уже задействован. В пределах резерва 8 дней можем запланировать 6 дней работы с 24 марта по 3 апреля. Численность рабочих: 16-2:6 = 5 (чел.); производительность труда - 107 %.Увеличив продолжительность работы 3-5 с 5 до 6 дней, определим численность рабочих: 12·5:6= 10 (чел.). Уже задействовано: 5+16 = 21 (чел.), поэтому назначаем не 10, а 9 чел., а для выполнения работы в срок производительность должна быть: 10:9·100=111 (%).Увеличив продолжительность работы 5- 6 на 1 день, определим численность рабочих: 16·3:4=12 (чел.). Также корректируют СГ по потреблению других видов ресурсов.  Рис.5.7. Способы сокращения протяженности критического пути: а, б - перераспределение трудовых ресурсов; в, г -привлечение дополнительных ресурсов; д, е - изменение методов выполнения работ.  Рис.5.8. Корректировка сетевого графика по изменению численности рабочих (выравнивание ресурсов): а- сетевой график до корректировки, б - линейная диаграмма до корректировки; в- сетевой график после корректировки |