Урок по ОРКСЭ Экскурсия в храм. Урок- экскурсия. Храм. Урок экскурсия по модулю Основы православной культуры Тема Храм. Тип урока Урок экскурсия

Скачать 0.62 Mb. Скачать 0.62 Mb.

|

|

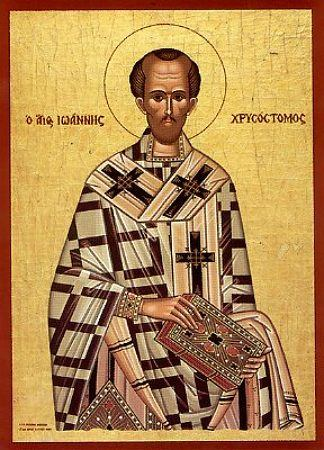

Урок - экскурсия по модулю «Основы православной культуры» Тема: Храм. Тип урока: Урок - экскурсия Цель: Формирование представления о назначении православного храма и его устройстве. Ключевые понятия: храм, икона, иконостас, Царские врата, алтарь, Богоматерь. Новые слова: священник, кадило, панихидный столик, поминальные записки. План урока - экскурсии: I.Организация деятельности учащихся в классе: 1.Приветствие. 2.Сообщение темы урока. II. Актуализация знаний: Дети пробуют дать определение слову «храм»; опираясь на иллюстрации, пытаются ответить на вопрос: - Зачем люди посещают храм?» III. Изучение нового материала: 1. Беседа с учащимися: - Какие храмы вы знаете? Какие есть на территории нашего города? В каких храмах были? - Каким образом храм отличается от всех остальных зданий?   Храм в честь Святителя Иоанна Златоуста Архиепископа Константинопольского Экскурсия в храм в честь Святителя Иоанна Златоуста Архиепископа Константинопольского в г. Карабаше. БЕСЕДА: Имя святителя Иоанна Златоуста знакомо каждому православному человеку — хотя бы потому, что в храмах служится составленная им литургия. Но если представить себе, как он во плоти вдруг оказался бы на этой литургии, — что бы он сказал с амвона? Отметил бы, как много изменилось в порядке богослужения с IV века? Удивился бы, насколько иначе выглядят сегодня прихожане? Или, напротив, произнес бы пламенную проповедь о том, как мало на самом деле изменили прошедшие века христианской истории человеческие души, как живут в нас те же редкие добродетели и распространенные пороки, что и в его времена? Он родился около 347 года в Антиохии в семье военачальника по имени Секунд. Место и время рождения во многом определили облик его христианского служения. Весь тот край входил в состав огромной Римской империи, власти которой только недавно обратились в христианство. Антиохия была крупнейшим городом восточного Средиземноморья. Это здесь еще в апостольские времена впервые прозвучало само название «христиане». В деревнях здесь говорили практически на языке Христа и апостолов — на арамейском (этот его вариант обычно называют «сирийским»), в городах звучали изысканные философские беседы и тщательно выстроенные речи на греческом. Здесь были все возможности получить хорошее и разностороннее образование, как общегуманитарное, так и сугубо христианское, и Иоанн ими в юности воспользовался, благо он происходил из обеспеченной семьи. Двадцатилетний Иоанн принял крещение. Среди новокрещеных немного было людей столь образованных. Многие и вовсе не понимали, чем поклонение Христу принципиально отличается от поклонения множеству божеств, которых они прежде чтили. Именно тогда и именно по этим причинам зародилось монашество — движение тех, кто тщательно оберегал чистоту христианства, уходя от шумных толп в малодоступные места. Иоанн тоже принял иночество после смерти своей матери Анфусы: четыре года он провел в уединении, два из них — в полном молчании. И в эти, и в последующие годы Иоанн очень много писал — сегодня собрание его сочинений занимает целую полку. Еще до отшельничества Иоанн был рукоположен в чтеца — одна из низших ступеней церковной иерархии. Хотели его рукоположить и в пресвитеры, и даже в епископы, но он отказался. Вот как видел он пастырскую ответственность: «Пастырю надобно иметь много благоразумия и много очей, чтобы со всех сторон наблюдать состояние души. Как многие приходят в ожесточение и предаются отчаянию в своем спасении потому, что не могут переносить жестокого врачевания; так, напротив, есть и такие, которые, не получив наказания, соответственного грехам, предаются беспечности, становятся гораздо хуже и решаются грешить еще больше». Впрочем, когда он вернулся в Антиохию, то в 381 году был рукоположен во диакона, и только через 5 лет лет — в пресвитера. Ему было поручено произносить проповеди, и он делал это при стечении народа не реже двух раз в неделю, а иногда и ежедневно. В те времена не было средств массовой информации, а книги были очень дороги, и проповедь, по сути, оставалась единственным способом научить чему бы то ни было церковный народ. В центре его проповеди всегда оставалось Священное Писание. И это неудивительно, ведь он сам считал, что именно «от незнания Писания произошли бесчисленные бедствия: отсюда произросла великая зараза ересей, отсюда — нерадивое житье, бесполезные труды. Подобно тому как лишенные этого света не могут прямо идти, так и не взирающие на луч божественного Писания вынуждаются много и часто грешить, так как поистине ходят в самой глубокой тьме». За красноречие Иоанна называют Златоустом, но он служит Богу далеко не только устами. Много занимается он и благотворительностью в Антиохии. Его слава не прошла мимо внимания властей Восточной Римской империи: когда в 397 году скончался Констанинопольский архиепископ Нектарий, на первенствующую кафедру пригласили именно Иоанна. Главную роль здесь сыграло желание императора Аркадия видеть в своей столице такого одаренного и активного иерарха. Но, как это часто бывает, ожидания властей не совпали с подлинным призванием великого христианина. Проповедовать ему удается уже не так часто, как прежде, зато он с головой уходит в организацию практической деятельности Церкви: преодолевает раздоры, требует от остальных прилежания и чистоты жизни. Епископ в его представлении не обласканный властью чиновник, а служитель народа Божьего. Он распродает роскошное убранство архиепископского дворца и передает вырученные средства на содержание больниц и гостиниц для паломников. С императрицей Евдоксией, Златоуст вступает в конфликт из-за ее неумеренной роскоши и жадности. Он защищает от конфискации имущество вдовы и детей опального вельможи, а в храме, обличая в проповедях щегольские траты, недвусмысленно показывает глазами на саму императрицу… Такого снести она никак не могла! Ведь еще недавно римские императоры официально считались богами, а «оскорбление величества» было самым страшным уголовным преступлением. Среди священства и епископата многие тоже были в обиде на святителя: его требования казались чрезмерными, его стиль управления — жестоким. В 403 году Собор епископов отправил Иоанна Златоуста в ссылку. Правда, длилась она недолго: простой народ обожал своего архиепископа, в столице начались волнения, и его пришлось вернуть. Иоанн просто не мог воспринимать христианство и в особенности священство не всерьез, не мог рядом с собой видеть людей, сочетавших христианскую символику со вполне языческими поступками. Например, установили на городском ипподроме серебряную статую императрицы — что в этом такого? Всегда так поступали в Риме! Но Иоанн откликается на это событие проповедью: «Вновь Иродиада беснуется, вновь возмущается, вновь пляшет, вновь требует главы Иоанна на блюде». Императрицу он сравнивает с распутной женой царя Ирода, император, соответственно, оказывается Иродом… Это уже было слишком. В 404 году новый Константинопольский собор отправляет Иоанна Златоуста в новую ссылку. Сам он сказал об этом так: «Братия, вор не приходит туда, где хворост, сено и дрова, но — туда, где лежит золото, или серебро, или жемчуг; так и дьявол не входит туда, где прелюбодей, или богохульник, или хищник, или корыстолюбец, но — туда, где провождающие пустынную жизнь… Так, если изгонят меня, я уподоблюсь Илии; если бросят в грязь — Иеремии; если в море — пророку Ионе; если в ров — Даниилу; если побьют камнями — Стефану; если обезглавят — Иоанну Предтече; если будут бить палками — Павлу; если распилят пилою — Исайе; и о, если бы пилою деревянною, чтобы мне насладится любовью ко кресту!» Но у Иоанна Златоуста был свой собственный путь, о котором можно сказать его же словами: «Жизнь праведных блестяща; но как она делается блестящею, если не чрез терпение? Приобрев, возлюби его, брат, как мать мужества». Он был отправлен в городок Кукуз в Армении, где продолжал активнейшую переписку с друзьями (до нас дошло более двухсот писем). И за это из Кукуза он был отправлен еще дальше, на самый край тогдашней Империи — в Питиунт (нынешняя Пицунда в Абхазии). Места назначения измученный святитель так и не достиг — он умер в местечке под названием Команы 14 сентября 407 года. Перед смертью он произнес слова, ставшие затем своего рода последним девизом всех пострадавших христиан: «Слава Богу за все!» В этих словах — итог его земной жизни. Почитание святителя началось практически сразу после его смерти, и мощи его недолго оставались в Команах. Уже в 438 году по инициативе нового патриарха Прокла и нового императора Феодосия они были перенесены в Константинополь. Оттуда они были похищены в 1204 году крестоносцами, которые увезли их в Рим, и лишь в 2004 году Иоанн Павел II возвратил их на прежнее место. Преставление святого Иоанна Златоуста совпало с праздником Воздвижения Животворящего Креста Господня, и поэтому его память была перенесена на 13/26 ноября. Кроме того, 27 января/9 февраля отмечается память перенесения святых мощей святителя Иоанна Златоуста из Коман в Константинополь, а 30 января/12 февраля — Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Но мы к тому же поминаем святителя на большинстве наших литургий и встречаем вместе с ним каждую Пасху, слушая в храмах его «Огласительное слово», где цитаты из Писания перемежаются с ликующим голосом самого Иоанна: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков!»    Устройства храма и как вести себя в православном храме - Часто ли вы бываете в храме? - Знаете ли вы, что в храме существуют особые правила поведения, называющиеся церковный этикет? - Может быть, кто-то назовёт, из каких частей состоит храм? Рассказ о внешнем виде и назначении храма: Церковь — особое место, предназначенное для совершения богослужений, общей молитвы. Нормы поведения в храме проходили очень длительный путь становления. Каждая религия предусматривает свои нормы и правила поведения в доме Бога. Общими нормами поведения во всех храмах являются лишь следующие: не курить, не распивать спиртные напитки, не шуметь и вести себя с уважением к месту присутствия Бога. Все остальные правила очень различны. Верующие точно знают, как вести себя в храме, но многие церкви открыты для посещения огромного количества туристов, да и просто людей, которые по потребности души или из любопытства решили зайти в храм. Чтобы не совершить оплошность, не задеть чувства верующих и не нарушить покой храма, перед посещением церкви следует знать правила поведения в ней. Православные храмы имеют три входа: главный (западный, противоположный алтарю), северный и южный. Все церковное здание делится на алтарь, собственно храм и притвор. Алтарь отгорожен от собственно храма иконостасом, доходящим в большинстве случаев до потолка. В алтаре находятся престол и жертвенник. В алтарь ведут Царские врата (центральные), а также северные и южные двери. Женщинам запрещено входить в алтарь. Мужчины могут заходить в алтарь только по разрешению священников, и то лишь через северные или южные двери. Через Царские врата в алтарь входят только священнослужители. Непосредственно к иконостасу примыкает солея — возвышенная площадка вдоль всего алтаря. Напротив царских врат находится амвон — центральная часть солеи. Без разрешения священнослужителей на амвон и солею также восходить не разрешается. С древнейших времен установлено совершать богослужение три раза в день: вечером, утром и днем — литургию. Следует знать, что церковный день начинается не в 0 часов календарного дня, а в 18 часов предыдущего дня. Вход в храм с улицы устраивается обычно в виде паперти — площадки перед входными дверями, на которую ведут несколько ступеней. Подходя к храму, нужно совершать крестное знамение и поясной поклон. Поднимаясь на паперть, перед входом в двери, снова нужно осенить себя крестным знамением. Не следует, стоя на улице, молиться долго и напоказ. Войдя в храм, следует остановиться близ дверей и положить три поклона с молитвами:- «Боже, милостив буди мне, грешному». — Поклон. «Боже, очисти меня, грешного, и помилуй мя». — Поклон. «Создавый мя, Господи, прости мя». — Поклон. Креститься полагается не спеша, соединив вместе три первых пальца правой руки, а остальные два — сложив и пригнув к ладони. Сложенной таким образом правой рукой следует последовательно коснуться лба, живота, правого и левого плеч. Приходить в храм следует за 10-15 минут до начала богослужения. За это время можно подать записки, положить пожертвование на канун, купить свечи, поставить их и приложиться к иконам. В случае опоздания нужно вести себя так, чтобы не помешать молитве других. Если нет возможности свободно подойти к иконам и поставить свечи, попросите передать свечи через других людей. Во время богослужения мужчины должны стоять в правой части храма, женщины — в левой, оставляя свободным проход от главных дверей к Царским вратам. В православном храме запрещается сидеть, исключением может быть только нездоровье или сильное утомление прихожанина. Приходя в храм с детьми, нужно следить за тем, чтобы они вели себя тихо. Если маленький ребенок расплачется в храме, мать должна сразу вывести его. Никогда не нужно позволять детям есть что-либо в храме, кроме благословенного хлеба и просфор (при этом нужно следить за тем, чтобы ребенок не терял крошки этих святынь). В храме неприлично проявлять любопытство и рассматривать окружающих. Недопустимо осуждать и осмеивать невольные ошибки служащих или присутствующих в храме. Во время богослужения запрещается разговаривать. Не следует осуждать и одергивать новичка, не знающего церковных правил. Лучше помочь ему вежливым и добрым советом. Замечание можно сделать только тому, кто грубо нарушает благочестие, мешая общей молитве. Свечи следует покупать только в том храме, в который вы пришли помолиться. По возможности не следует покидать храм до окончания богослужения. Выходя из храма, следует совершить три поясных поклона с крестным знамением. При посещении храмов полагается одеваться так, чтобы большая часть тела была прикрыта. Не принято ходить в храм в шортах и спортивной одежде. По возможности мужчинам и женщинам следует избегать также маек и рубашек с короткими рукавами. Женщины не должны входить в святой храм в брюках, в коротких юбках, с косметикой на лице. Особенно недопустима помада на губах. Голова женщины должна быть покрыта. Мужчины перед входом в храм обязаны снять головной убор. Не принято при встречах приветствовать духовных лиц возгласами:- «Здравствуйте, батюшка!» или «Здравствуйте, Владыко!». Следует говорить:- «Батюшка, благословите!» или «Владыко, благословите!». Принимая благословение, следует складывать ладони крестообразно (правую ладонь поверх левой) и целовать правую, благословляющую руку священнослужителя, креститься перед этим не надо. Если вы посещаете православный храм в качестве туриста, то соблюдайте тишину, ведите себя скромно, не мешайте верующим и другим посетителям. Знание правил поведения в православном храме избавит вас от неловкости, а окружающих – от неудобств. Прослушивание фрагментов колокольного звона. - Как вы думаете, что по своей форме напоминает купол? - Знает ли кто из вас, что символизирует разное количество куполов? - Как вы думаете, зачем нужны колокола? - Какие чувства вызывает у вас звон колоколов? IV. Закрепление Вопросы и задания: - Какие новые слова-понятия для вас? (священник, кадило, канун –панихидный столик, молитва, благословение, паперть, притвор, сам храм (средняя часть), икона, аналой, поминальные записки, иконостас, Царские врата, Богоматерь, алтарь, престол. Рассмотрите икону. - Чем она отличается от обычной картины, от портрета человека? (Важно, чтобы дети поняли, что икона – это живописное изображение (обычно на доске) Иисуса Христа, Святой Троицы, Богоматери или святых, а также событий, связанных с их жизнью или деяниями). Важно понять, что икона это не только предмет рассматривания, а образ Святости, к которому можно обращаться в молитве. - Что такое иконостас? Какие иконы в нем присутствуют всегда? - Почему в алтарь нет общего доступа? - Дайте свое определение молитвы. О чем обычно люди молятся? Почему в молитве нельзя просить зла? Может ли православный христианин молиться без иконы? -Почему так много иконописных изображений Божией Матери? (это свидетельствует о всенародном почитании Божией Матери) V. Итог урока – экскурсии: - Скажите, почему православные христиане с такой любовью и заботой относятся к храмам? Для чего люди ходят в храм? - Как вы думаете, зачем существуют правила поведения в различных общественных местах? - О чём необходимо помнить мальчику, заходя в храм? - Как должны выглядеть девочки, приходящие на службу в церковь? - Как мы заходим в храм? - Как мы стоим во время богослужения? - Как оканчивается божественная литургия? VI. Домашнее задание. Общее: - рассказать родителям о том, что узнал нового на уроке. Индивидуальное: - нарисовать храм вашей мечты; - подобрать и выучить стихотворение о храме; - составить и оформить памятку «Как вести себя в храме». |