Общая Энергетика - Учебное Пособие [2009]. В. П. Казанцев Общая энергетика

Скачать 7.69 Mb. Скачать 7.69 Mb.

|

5. Нетрадиционные источники энергиии их использованиеУченые предостерегают: разведанных запасов различного органического топлива при нынешних темпах роста энергопотребления хватит всего на несколько десятков–сотен лет. Конечно, можно перейти и на другие невозобновляемые источники энергии. Например, ученые уже многие годы пытаются освоить управляемый термоядерный синтез. Однако почему бы параллельно с использованием традиционных возобновляемых и невозобновляемых источников не интенсифицировать использование нетрадиционных источников энергии? 5.1. Состояние и перспективы нетрадиционной энергетики Важность более широкого использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии в XXI веке вряд ли надо доказывать. Всем ясно, что основные невозобновляемые энергоресурсы рано или поздно исчерпаются. По оптимистическим прогнозам угля хватит на 1000–1500 лет, нефти – на 150–250 лет, газа – на 100–200 лет. По другим, более осторожным прогнозам, учитывающим в числе прочего перспективы роста мирового энергопотребления, нефть должна закончиться лет через 40–70 лет, газ – через 50–80 лет, уран – через 80–100 лет, уголь – через 400–600 лет. В 2000 году в Японии состоялась встреча глав восьми государств, в том числе и России, где они обсудили проблемы использования возобновляемых источников энергии. Более того, образовали рабочую группу для выработки рекомендаций по развертыванию рынка этой энергетики. Что еще чрезвычайно важно, у возобновляемых источников энергии имеются неоспоримые преимущества в области экологии. Некоторые возобновляемые виды энергии уже сегодня стоят не дороже энергии, получаемой за счет использования органического топлива. Варианты прогнозов использования возобновляемых источников энергии по данным Мирового Энергетического Совета представлены в табл. 5.1. В США доля производства электроэнергии на базе нетрадиционных источников энергии в общем ее объеме составляет 1 %, в Дании – 20 %. В Нидерландах доля производства электроэнергии на их базе к 2010 г. возрастет с 3 до 10 %, в Германии – с 5,9 до 12 %. Большая часть потребности в энергии будет удовлетворяться за счет солнечных элементов, ветроустановок, малых гидростанций и использования биомассы остатков урожая и отходов промышленности. Что касается геотермального тепла, энергии волн и приливов, то в некоторых районах мира эти источники энергии также могут оказаться значительными. Таблица 5.1

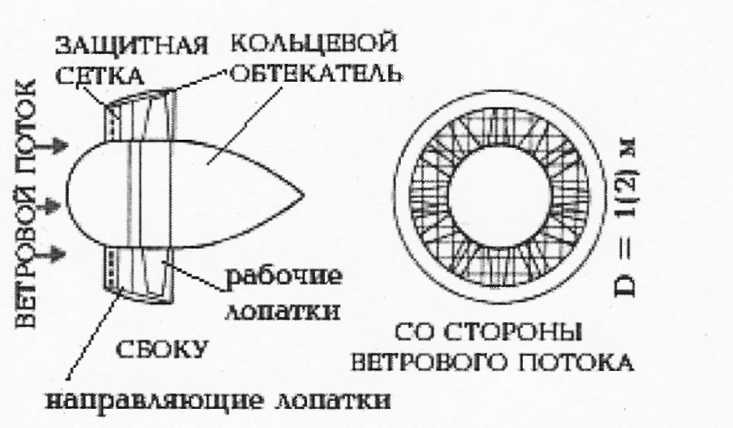

Согласно оценке Агентства по охране окружающей среды США через 20 лет возобновляемые источники энергии смогут удовлетворить 1/3 мировой потребности в энергии по сравнению с 1/17 частью сегодня. Еще через 20 лет – 2/3 потребности в энергии. Но для этого процесс развития нетрадиционной энергетики необходимо существенно ускорить, что напрямую зависит от действий правительств и энергетиков всех стран, и в первую очередь индустриально развитых. Что касается использования возобновляемых источников энергии в России, то экономически эффективный потенциал возобновляемых источников энергии составляет свыше 270 млн. т условного топлива в год или более 25 % внутреннего годового энергопотребления. Причем значительными возобновляемыми ресурсами располагает большинство регионов страны, в том числе и проблемные с точки зрения энергоснабжения. В настоящее время в России действуют несколько экспериментальных и опытно–промышленных электростанций, использующих возобновляемые энергоресурсы, около 300 малых ГЭС, десятки небольших ветровых и солнечных установок. В частности, построены или находятся в стадии строительства: на Камчатке – Паужетская, Мутновская и Верхне–Мутновская геотермальные электростанции (ГеоЭС), а также каскад малых гидроэлектростанций (МГЭС); на Сахалине – Океанская ГеоЭС; в Калмыкии и республике Коми – ветряные электростанции (ВЭС). В стадии технико–экономического обоснования проектов строительства находятся еще несколько малых электростанций, в частности ВЭС в Приморье и Магадане, солнечная электростанция (СЭС) в Кисловодске, приливная электростанция (ПЭС) в Хабаровском крае и др. Всего в нашей стране используется пока 1,5 млн. т условного топлива нетрадиционных возобновляемых энергоресурсов, общий вклад которых в энергобаланс страны не превышает 0,1 %. Между тем, как отмечалось, ресурсы нетрадиционных возобновляемых источников энергии России просто колоссальны. Сегодня, как никогда ранее, необходимо более активно развивать энергетику России на базе нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Широкое использование этих источников позволит: 1) решить проблемы обеспечения энергией отдаленных и труднодоступных районов меньшими силами и средствами; 2) сократить объемы дорогостоящего строительства линий электропередачи, особенно в труднодоступных и отдаленных регионах; 3) использовать такие электростанции для оптимизации графиков загрузки оборудования на других электростанциях; 4) снизить вредные выбросы от энергетики (СО2, NOx и других) в экологически неблагополучных регионах. Кроме того, это позволяет финансировать строительство электростанций на базе невозобновляемых источников энергии за счет использования оплаты «квот за выбросы». Потребность расширения использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии вызвана также тем, что зона децентрализованного энергоснабжения охватывает более 70 %территории нашей страны, на которой постоянно проживает более 10млн. чел., в том числе в сельских районах Севера 2,5млн. чел. Как известно, в эти регионы топливо доставляется с большими трудностями, на что тратятся огромные средства. Топливо здесь используется крайне неэффективно, хотя существуют постоянные проблемы с энергоснабжением. За счет более широкого использования в этих регионах нетрадиционных энергоустановок сократятся объемы доставляемого топлива. К настоящему времени нетрадиционные источники энергии во всем мире в силу ряда причин задействованы далеко недостаточно, хотя и наблюдается существенный прирост использования ряда из них. Рассмотрим основные проблемы, связанные с использованием нетрадиционных источников энергии. 5.2. Энергия ветра и ветроэлектрические станции Ветровая энергия представляет собой возобновляемый источник энергии, являющийся вторичным по отношению к солнечной энергии. Причиной возникновения ветра является разность температур в атмосфере, которая, в свою очередь, обусловливает возникновение различных давлений. Ветер возникает в процессе рассеивания энергии, накопившейся вследствие наличия этих различных давлений. Энергия движущихся воздушных масс огромна. Запасы энергии ветра более чем в сто раз превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты. К глобальным ветрам относятся пассаты и западный ветер, к локальным и сезонным – бризы и муссоны. Пассаты образуются в результате нагрева экваториальной части земли. Нагретый воздух поднимается вверх, увлекая за собой воздушные массы с севера и юга. Вращение земли отклоняет потоки воздуха. В результате устанавливаются дующие круглый год с постоянной силой северо–восточный пассат в северном полушарии и юго–восточный – в южном. Сила пассатного ветра обычно составляет 2–3 балла. Западный ветер дует круглый год с запада на восток в полосе от 40 до 60° южной широты вдоль кромки дрейфующих льдов Антарктиды. Это самый сильный постоянный ветер. Его сила достигает 8–10 баллов и редко бывает менее 5 баллов. Богаты энергией ветра северные районы России вдоль побережья Северного Ледовитого океана, где она особенно необходима людям, обживающим эти богатейшие края. Бризы – это легкие ветры, окаймляющие берега материков и больших островов, вызываемые суточным колебанием температуры. Их периодичность обусловлена различием температуры суши и моря днем и ночью. Днем суша нагревается быстрее и сильнее, чем море. Теплый воздух поднимается над береговой полосой, а на его место устремляется прохладный воздух с моря – морской бриз. Ночью берег охлаждается быстрее и сильнее, чем море, поэтому теплый воздух поднимается над морем, а его замещает холодный воздух с суши – береговой бриз. Муссоны дуют в Индийском океане и связаны с сезонным изменением температуры материка и океана. Летом солнечные лучи сильнее нагревают сушу, и ветер дует с моря на сушу. Зимой муссон дует с суши на море. Вращение земли вызывает появление сил Кориолиса. Поэтому летом дуют юго–западные муссоны, а зимой – северо–восточные. Муссоны достигают большой силы и вызывают в Индийском океане соответствующие местным ветрам поверхностные течения. Ветры, дующие на просторах нашей страны, могли бы легко удовлетворить все ее потребности в электроэнергии. Климатические условия позволяют развивать ветроэнергетику на огромной территории – от наших западных границ до Камчатки. По оценкам различных авторов, общий ветроэнергетический потенциал Земли равен 1200 ГВт, однако возможности использования этого вида энергии в различных районах Земли неодинаковы. Среднегодовая скорость ветра на высоте 20–30 м над поверхностью Земли должна быть достаточно большой, чтобы мощность воздушного потока, проходящего через надлежащим образом ориентированное вертикальное сечение, достигала значения, приемлемого для преобразования энергии ветра. Среднегодовые скорости воздушных потоков на 100–метровой высоте превышают 7 м/с. Ветроэнергетическая установка, расположенная на площадке, где среднегодовая удельная мощность воздушного потока составляет около 500 Вт/м2 (скорость воздушного потока при этом равна 7 м/с), может преобразовать в электроэнергию около 175 Вт/м2. Энергия, содержащаяся в потоке движущегося воздуха, пропорциональна кубу скорости ветра. Однако не вся энергия воздушного потока может быть использована даже с помощью идеального устройства. Теоретически коэффициент полезного использования (КПИ) энергии воздушного потока может быть равен 59,3 %. На практике, согласно опубликованным данным, максимальный КПИ энергии ветра в реальном ветроагрегате равен приблизительно 50 %, однако и этот показатель достигается не при всех скоростях, а только при оптимальной скорости, предусмотренной проектом. Кроме того, часть энергии воздушного потока теряется при преобразовании механической энергии в электрическую, которое осуществляется с КПД порядка 75–95 %. Таким образом, удельная электрическая мощность, выдаваемая реальным ветроэнергетическим агрегатом, составляет всего 30–40 % мощности воздушного потока при условии, что этот агрегат работает устойчиво в диапазоне скоростей, предусмотренных проектом. Однако иногда ветер имеет скорость, выходящую за пределы расчетных скоростей. Скорость ветра бывает настолько низкой, что ветроагрегат совсем не может работать, или настолько высокой, что ветроагрегат необходимо остановить и принять меры по его защите от разрушения. Если скорость ветра превышает номинальную рабочую скорость, часть извлекаемой механической энергии ветра не используется, с тем чтобы не превышать номинальной электрической мощности генератора. Учитывая эти факторы, можно определить, что удельная выработка электрической энергии в течение года, видимо, составляет 15–30 % энергии ветра, или даже меньше, в зависимости от местоположения и параметров ветроагрегата. 5.2.1. Ветроэнергетические установки Первоначально энергия ветра использовалась для получения механической энергии в сельском хозяйстве (ветряные мельницы). Позднее воздушный винт стали использовать для привода судовых механизмов. На парусниках ветряки приводили в движение насосы и якорные механизмы. В России к началу нынешнего века вращалось около 2500 тыс. ветряков общей мощностью 1 млн. кВт. После 1917 года мельницы остались без хозяев и постепенно разрушились. Новейшие исследования в области ветроэнергетики направлены преимущественно на эффективное получение электрической энергии с помощью разного рода ветроэнергетических установок (ВЭУ), которые служат основой ветроэлектрических станций (ВЭС). ВЭС преимущественно являются электростанциями постоянного тока. Ветряное колесо приводит в движение динамо–машину – генератор электрического тока, который одновременно заряжает параллельно соединенные аккумуляторы. Аккумуляторная батарея автоматически подключается к генератору в тот момент, когда напряжение на его выходных клеммах становится больше, чем на клеммах батареи, и также автоматически отключается при противоположном соотношении. В небольших масштабах ВЭС применялись еще несколько десятилетий назад. Самая крупная из них мощностью 1250 кВт давала ток в сеть электроснабжения американского штата Вермонт непрерывно с 1941 по 1945 год. В СССР первая ВЭС мощностью 100 кВт была построена в 1931 году у города Ялта в Крыму. Тогда это была крупнейшая ВЭС в мире. Среднегодовая выработка станции составляла 270 МВт∙ч. В 1942 году станция была разрушена. Сегодня ветроэлектрические агрегаты надежно снабжают током нефтяников; они успешно работают в труднодоступных районах, на дальних островах, в Арктике, на тысячах сельскохозяйственных ферм, где нет поблизости крупных населенных пунктов и электростанций общего пользования. Широкому применению ветроэлектрических агрегатов в обычных условиях пока препятствует их высокая себестоимость. Вряд ли требуется говорить, что за ветер платить не нужно, однако машины, нужные для того, чтобы заставить его работать, обходятся слишком дорого. Сейчас созданы самые разнообразные прототипы ветроэлектрических генераторов (точнее, ветродвигателей с электрогенераторами). Существуют агрегаты в виде карусели или же в виде мачты с системой подвешенных друг над другом круговых ветроуловителей, с горизонтальной или вертикальной осью вращения, с двумя или пятьюдесятью лопастями. В проектировании установки самая трудная проблема состоит в том, чтобы при разной силе ветра обеспечить одинаковое число оборотов пропеллера. Ведь при подключении к сети генератор должен давать не просто электрическую энергию, а только переменный ток с заданным числом периодов в секунду, т.е. со стандартной частотой 50 или 60 Гц. Поэтому угол наклона лопастей по отношению к ветру регулируют за счет поворота их вокруг продольной оси: при сильном ветре этот угол острее, воздушный поток свободнее обтекает лопасти и отдает им меньшую часть своей энергии. Помимо регулирования лопастей весь генератор автоматически поворачивается на мачте против ветра. При использовании ветра возникает серьезная проблема – избыток энергии в ветреную погоду и недостаток ее в периоды безветрия. Как же накапливать и сохранять впрок энергию ветра? Простейший способ состоит в том, что ветряное колесо движет насос, который накачивает воду в расположенный выше резервуар, а потом вода, стекая из него, приводит в действие водяную турбину и генератор постоянного или переменного тока. Существуют и другие способы и проекты: от обычных, хотя и маломощных аккумуляторных батарей до раскручивания гигантских маховиков или нагнетания сжатого воздуха в подземные пещеры и вплоть до производства водорода в качестве топлива. Особенно перспективным представляется последний способ. Электрический ток от ветроагрегата разлагает воду на кислород и водород. Водород можно хранить в сжиженном виде и сжигать в топках тепловых электростанций по мере надобности. Ветродвигатель – устройство, преобразующее энергию ветра в энергию вращательного движения. Основным рабочим органом ветродвигателя является вращающийся агрегат – колесо, приводимое в движение ветром и жестко связанное с валом, вращение которого приводит в действие оборудование, выполняющее полезную работу. Вал устанавливается горизонтально или вертикально. Ветродвигатели обычно используются для выработки энергии, потребляемой периодически: при накачке воды в емкости, помоле зерна, во временных, аварийных и местных сетях электропитания. Первой лопастной машиной, использовавшей энергию ветра, был парус. Парус и ветродвигатель кроме одного источника энергии объединяет один и тот же используемый принцип. Исследования Ю.С. Крючкова показали, что парус можно представить в виде ветродвигателя с бесконечным диаметром колеса. Парус является наиболее совершенной лопастной машиной, с наивысшим коэффициентом полезного действия, которая непосредственно использует энергию ветра для движения. Ветроэнергетика, использующая ветроколеса и ветрокарусели, возрождается сейчас, прежде всего, в наземных установках. В США уже давно построены и эксплуатируются коммерческие установки. Проекты наполовину финансируются из государственного бюджета. Вторую половину инвестируют будущие потребители экологически чистой энергии. Принцип действия всех ветродвигателей один: под напором ветра вращается ветроколесо с лопастями, передавая крутящий момент через систему передач валу генератора, вырабатывающего электроэнергию, водяному насосу. Чем больше диаметр ветроколеса, тем больший воздушный поток оно захватывает и тем больше энергии вырабатывает агрегат. Основные разновидности ветроагрегатов изображены на рис. 5.1. Они делятся на две группы: 1) ветродвигатели с вертикальной осью вращения: карусельные лопастные (см. рис. 5.1, а) и карусельные ортогональные (см. рис. 5.1, е); 2) ветродвигатели с горизонтальной осью вращения, т.е. крыльчатые (см. рис. 5.1, б–д). Типы крыльчатых ветродвигателей отличаются только количеством лопастей. Для крыльчатых ветродвигателей, наибольшая эффективность которых достигается при действии потока воздуха перпендикулярно к плоскости вращения лопастей–крыльев, требуется устройство автоматического поворота оси вращения. С этой целью применяют крыло–стабилизатор. Карусельные ветродвигатели обладают тем преимуществом, что могут работать при любом направлении ветра, не изменяя своего положения. Ортогональные ветродвигатели, как полагают специалисты, перспективны для большой энергетики. Сегодня перед ветропоклонниками ортогональных конструкций стоят определенные трудности. Среди них, в частности, проблема запуска.  Рис. 5.1. Типы ветродвигателей В ортогональных установках используется тот же профиль крыла, что и в дозвуковом самолете (см. рис. 5.1, е). Самолет, прежде чем «опереться» на подъемную силу крыла, должен разбежаться. Так же обстоит дело и в случае с ортогональной установкой. Сначала к ней нужно подвести энергию – раскрутить и довести до определенных аэродинамических параметров, а уже потом она сама перейдет из режима двигателя в режим генератора. Коэффициент использования энергии ветра у крыльчатых ветродвигателей (с горизонтальной осью вращения) намного выше, чем у карусельных. В то же время, у карусельных (с вертикальной осью вращения) намного больше момент вращения. Распространение крыльчатых ветроагрегатов объясняется величиной скорости их вращения. Они могут непосредственно соединяться с генератором электрического тока без мультипликатора. Скорость вращения крыльчатых ветродвигателей обратно пропорциональна количеству крыльев, поэтому агрегаты с количеством лопастей больше трех практически не используются. Горизонтальные ВЭУ среднего и мегаваттного класса имеют быстроходное колесо обычно с 2–3 лопастями, которое вместе с капсулой агрегата с помощью автоматической системы ориентации поворачивается на башне по направлению ветра. В настоящее время в ряде стран осуществляется серийное производство таких ВЭУ с диаметром колеса 20–40 м и мощностью 100–500 кВт, построены опытные горизонтальные ВЭУ с диаметром колеса до 70–100 м и мощностью 3–4 МВт. Для вертикальных ВЭУ не нужна система ориентации, что является их преимуществом. Кроме того, карусельные ветродвигатели тихоходны, это позволяет использовать простые электрические схемы, например, с асинхронным генератором, без риска потерпеть аварию при случайном порыве ветра, однако тихоходность выдвигает одно ограничивающее требование – использование многополюсного генератора работающего на малых оборотах. Такие генераторы не имеют широкого распространения, а использование мультипликаторов не эффективно из-за низкого КПД последних. Ветродвигатели подобного типа строятся в США, Японии, Англии, ФРГ, Канаде. В России же одним из возможных направлений развития ветроэнергетики стало создание многомодульных ветроэнергетических установок (МВЭУ), состоящих из 1–2 десятков небольших ветроколес диаметром до 2 м. В программе МВЭУ участвуют несколько предприятий. Среди них Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), занимающийся вопросами аэродинамики, испытанием моделей и изготовлением опытных образцов; НИИ электрификации сельского хозяйства (испытания на полигоне) и Московский государственный открытый университет, где на кафедре электроприводов разрабатывают и изготавливают электрическую часть МВЭУ. Производством наиболее сложных элементов конструкций – легких и прочных углепластиковых профилированных лопаток и кольцевого обтекателя – на стадии изготовления опытных образцов занимается ЗАО «Мельников». Совместными усилиями они разработали и приступили к созданию модульной ветроэнергетической установки оригинальной конструкции, в которой недостатки ВЭУ сведены к минимуму. Усовершенствованная конструкция ветродвигателя получила название «Модуль». Несмотря на то, что потери мощности в нем по сравнению с ВЭУ традиционной схемы возрастают за счет трения с 7 до 20 % (пропорционально увеличению площади обтекаемых поверхностей), суммарные потери мощности снижаются примерно в два раза. Этого удалось достичь благодаря применению более совершенной аэродинамической схемы (рис. 5.2).  Рис. 5.2. Конструкция одного модуля ветродвигателя «Модуль»: а – сбоку; б – со стороны ветрового потока На данном этапе проектируются модули с кольцевым обтекателем диаметром 1 м («Мини–модуль») и 2 м («Макси–модуль»). При скорости ветра 10 м/с мощность первого составляет 0,25 кВт, а второго – 1 кВт. Естественно, большую мощность и наибольший экономический эффект дают многомодульные установки. Разработчики предлагают МВЭУ в двух компоновках. Первая из них – «Венец» – предназначена для обеспечения электроэнергией в основном индивидуальных домов. Установка представляет собой усеченное осесимметричное центральное тело, вокруг которого по окружности смонтировано несколько ветроэнергетических модулей. «Венец» устанавливают на крышах зданий. Вторая компоновка – МВЭУ «Башня» – может вырабатывать электроэнергию для небольших поселков. Она состоит из группы МВЭУ «Венец», определенным образом расположенных на возвышенности (башне). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||