В зависимости от характера травмируемой ткани различают кожные (ушибы, раны), подкожные (разрывы связок, переломы костей и пр.) и полостные (ушибы кровоизлияния, ранения груди, живота, суставов) повреждения

Скачать 179.03 Kb. Скачать 179.03 Kb.

|

|

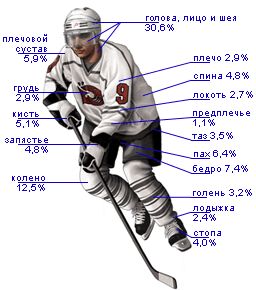

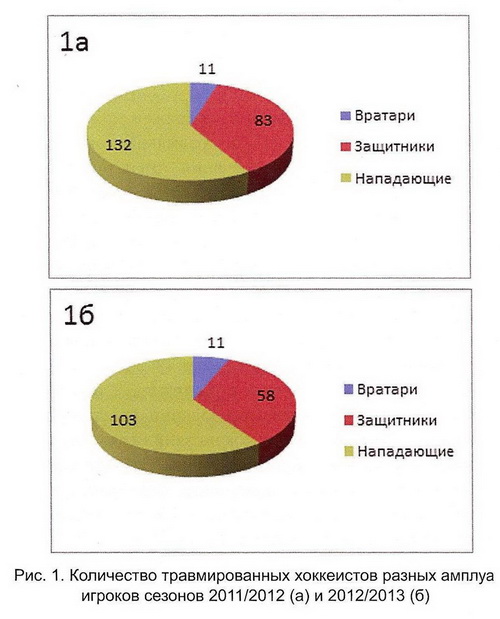

3 МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА 3.1. Методика лечения спортивных травм в футболе Несмотря на большое количество литературы по спортивному травматизму, число работ, касающихся травм в футболе, недостаточно. В то же время характер игровых действий в футболе с различными перемещениями в рваном темпе, единоборством за мяч сопряжен с механическим воздействием на различные звенья опорно-двигательного аппарата футболиста, и это довольно часто приводит к травмам. Из повреждений при занятиях футболом чаще всего встречаются ссадины и ушибы, реже наблюдаются растяжения связочно-капсульного аппарата суставов, надрывы и разрывы мышечных волокон, реже – вывихи и переломы. Изучение характера спортивных повреждений при игре в футбол приводит ряд авторов к заключению, что количество тяжелых и средних повреждений, вопреки общепринятому впечатлению и мнению, здесь меньше, чем при других видах спорта: около 90 % повреждений в футболе относятся к группе "легких", 7-8 % – к группе средних и лишь около 1 % имеют характер тяжелых повреждений. На долю острых травм опорно-двигательного аппарата у футболистов приходится 82,41 % патологий, что немного превышает аналогичные показатели у представителей других игровых видов спорта. К острым травмам относятся и повреждения менисков, крестообразных и боковых связок коленного сустава, а также различные, чаще комбинированные повреждения капсульно-связочного аппарата [21]. Большинство авторов указывает, что преобладающая часть всех повреждений приходится на конечности – примерно 80-85 %, из них намного чаще у футболистов травмируются нижние конечности – до 60 %, и около 20 % – верхние. Среди различных повреждений нижних конечностей чаще всего травмируется область коленного сустава (55 % от всех травм). Существенно меньший удельный вес травм голеностопного сустава – 11 % ко всем травмам по Башкирову В.Ф., травмы голени и бедра, соответственно – 4, 3 % и 4,2 %. Нередки у футболистов и повреждения в области прикрепления мышц бедра к костям таза, в приводящей и 4х-главой мышце бедра, а также в икроножной и большеберцовой мышцах, в ахилловом сухожилии, особенно в месте прикрепления к пяточной кости. Характеризуя травматизм футболистов, нельзя не остановиться на хронической микротравматизации. По данным того же Башкирова В.Ф., хронические микротравматические заболевания опорно-двигательного аппарата составляют 17,59 % всей патологии. Среди них следует назвать микротравматические поражения сумочно-связочного аппарата, в основном, коленного и голеностопного суставов, на долю которых приходится 11,54 % всей патологии. Частые удары по передней поверхности голени, особенно при игре без щитков, приводят к периоститам и впоследствии к хронической периостеопатии. У более высококлассных игроков при больших и напряженных Нагрузках происходит хроническое мышечное напряжение, что может привести к микротравматизации в местах прикрепления мышечных групп. Среди хронических заболеваний сухожилий у футболистов следует назвать паратенониты ахиллова сухожилия, а также тен-диниты сухожилия четырехглавой мышцы бедра [25]. Общие положения методики восстановления спортивной работоспособности футболистов после травматических повреждений Реабилитация футболистов после различных повреждений опорно-двигательного аппарата направлена на восстановление как общей, так и специальной их работоспособности. В процессе реабилитации должны решаться две важные для спортсмена задачи: 1) восстановить дееспособность поврежденного звена опорно-двигательного аппарата (ОДА) и 2) поддержать спортивную форму футболиста на таком уровне, чтобы в лечебно-восстановительный период он сохранил работоспособность, необходимые физические качества и двигательные навыки. Для полной и эффективной реабилитации футболистов придерживались следующие принципы и методические правила: 1. Процесс реабилитации наряду с восстановлением морфологических, структурных изменений, возникших вследствие травмы, должен быть изначально направлен на функциональное выздоровление, т.е. на восстановление сниженных в результате травмы и в период стационарного лечения функциональных возможностей футболиста. 2. Вышеуказанное диктует следующий важный принцип – сочетаемость общего и специального воздействия, т.е. объединение общей и специальной лечебно-восстановительной тренировки. 3. Комплексность использования реабилитационных средств. 4. Последовательность и преемственность средств, применяемых в процессе реабилитации. 5. Обязательная завершенность, законченность процесса реабилитации. Иными словами, реабилитация будет считаться полной и завершенной, если объем, и структура специальных двигательных действий футболиста будут восстановлены в прежних размерах. 6. Волнообразность в применении восстановительных средств, особенно физических нагрузок, с постепенным нарастанием их объема и интенсивности. 7. Обязательное включение в процесс реабилитации психологических воздействий с целью повышения психологической устойчивости, снятия у травмированного спортсмена чувства тревоги, напряженности и неуверенности. 8. Постоянный контроль за процессом реабилитации с помощью медико-биологических методов, педагогических наблюдений и тестирования. Реабилитация футболистов после различных повреждений ОДА, среди которых доминируют травмы нижних конечностей, может быть достигнута с помощью широкого комплекса восстановительных средств: различных по виду и направленности физических упражнений, имеющих лечебную и тренировочную цель, массажа, электро – тепло- и водолечения [27]. Восстановление функций опорно-двигательного аппарата реабилитация) спортсменов, перенесших травмы, и уровня их тренированности является органической частью всего медико-педагогического процесса. Основные принципы восстановительного лечения спортсменов предусматривают: максимально раннее начало реабилитационных мероприятий, комплексность использования средств и методов реабилитации, непрерывность процесса реабилитации и последовательность, преемственность в использовании средств и методов, достигаемых путем подразделения всего процесса реабилитации на периоды и этапы. В основу методики был положен целенаправленный специализированный характер процесса реабилитации с тем, чтобы удельный вес специальных упражнений все возрастал, разумеется, с учетом возможностей спортсмена, и все более приобретал характер тренировки подготовительного цикла, но с реабилитирующей направленностью. В процессе реабилитации мы стремились учитывать и осуществлять такой важный принцип, не только в реабилитации, но и в тренировке, как принцип индивидуального подхода к каждому футболисту, это находило свое отражение как в форме проведения отдельного занятия, так и в составлении индивидуальных программ реабилитации. Необходимо отметить, что хотя основные вопросы методики физической реабилитации при травматических повреждениях нижних конечностей у спортсменов разработаны (некоторые из них применимы футболистам), имеется еще многочастных вопросов: сроки начала занятий, специальных упражнений, характер выполняемых упражнений, соотношение различных средств 1 восстановления и по времени, и по последовательности, системе контроля и т.д. Футбол, как и большинство спортигр, характеризуется многообразием физических действий, он задействует и, поэтому, развивает практически все физические качества. Двигательные навыки у занимающихся спортивными играми характеризуются большой подвижностью, динамичностью. В результате травмы ряд этих показателей умений и качеств снижается, некоторые же весьма значительно. И процесс реабилитации строится с учетом этого. Встает задача – реадаптация систем организма, пострадавших вследствие не столько – самой травмы, сколько вследствие длительного вынужденного выбывания спортсмена из тренировочного и соревновательного процесса [30] Анализ литературы и собственные наблюдения показали необходимость разработки комплексной методики восстановительных мероприятий, которая позволила бы на фоне сохранения- высоких; показателей функционального состояния организма спортсменов, в сокращенные сроки ликвидировать последствия травмы, восстановить спортивную работоспособность и возможность с наибольшей эффективностью выполнять тренировочные нагрузки. Поэтому особое внимание нами было уделено вопросам поддержания уровня тренированности у спортсменов в процессе реабилитации с помощью специальных упражнений, обоснованию их подбора и применения в комплексном восстановительном лечении. Основными средствами разработанной комплексной методики восстановления спортивной и специальной работоспособности являлись: физические упражнения, массаж, физиотерапия, психотерапия и механотерапия (тренажеры). Данная методика была направлена на решение следующих основных задач: 1. Поддержание общей и специальной работоспособности. 2. Улучшение условий течения репаративно-регенеративных процессов. 3. Восстановление опорной функции нижних конечностей. 4. Восстановление функционального состояния ведущих систем организма. 5. Ускорение восстановления функции нервно-мышечного аппарата. 3.2. Методика лечение спортивных травм в хоккее По статистике хоккей с шайбой является достаточно травматичным видом спорта. По данным большого американского исследования, которое было обнародовано 5 мая 2003 г. хоккей с шайбой занимает 4-е место по показателям травм − 3,7 травмы на 1000 спортивных занятий (соревнований и тренировок). Для сравнения, это значение лишь немного меньше регби и сноуборда (по 3,8 каждый), а возглавляет список бокс (5,2). По результатам исследований Национальной Университетской Спортивной Ассоциации в хоккее случается 16,3 травмы на 1000 соревнований и всего 2,0 травмы на 1000 тренировок.  Рис. 1 – Локализация травм в хоккее с шайбой На рисунке 1 изображены данные шведского исследования, в котором на долю нижних конечностей приходилось 39,4% травм, на голову, лицо и шею 30,6% травм, на верхние конечности − 22,3%. В датском исследовании также чаще всего травмировались голова, лицо и шея, повреждения которых составляли треть всех травм (28%), а травмы нижних конечностей составляли вторую треть травм (27%), травмы верхних конечностей составляли 19% от всех травм. В другом, менее репрезентативном американском исследовании, опубликованном в 2005 году травмы головы, верхних и нижних конечностей распределились следующим образом − 35%, 21% и 24% соответственно. Результаты японских исследователей несколько отличны от предыдущих - самой распространенной травмой среди японских хоккеистов были повреждения нижних конечностей (43%), среди которых наиболее травмируемым участком было колено (9,4% от общего количества травм). На втором месте стояли травмы верхних конечностей (27,6%), среди которых чаще всего травмировались кисть с пальцами (8,2% от общего количества травм) и плечо (5,6% от общего количества травм). Травмы головы, лица и шеи стояли на третьем месте и составили 16,9% [26]. В сезоне 2011/2012 в электронном медицинском портале КХЛ было зарегистрировано 226 случаев травм и заболеваний, что соответствует количеству травм и заболеваний в сезоне 2010/1011 (220), а в сезоне 2012/2013 (253). Распределение травм и заболеваний в сезоне 2011/2012 гг. по амплуа представлено на рис. 2, а. Наиболее часто травмы выявляли у нападающих (132) и защитников (83). В сезоне 2012/2013 в 790 матчах чемпионата КХЛ приняли участие 879 хоккеистов (в возрасте от 17 до 41 года, средний возраст 27,8±2,3 лет). Зарегистрировано 172 травмы во время проведения соревнований у 164 игроков, из которых 8 хоккеистов получили по 2 травмы в указанный период. Бригадой скорой медицинской помощи доставлены в стационары для оказания специализированной медицинской помощи во время проведения матчей 21 спортсмен, 2 хоккеиста были госпитализированы, остальные продолжили лечение амбулаторно. На тренировках зафиксировано 57 случаев получения травм, заболевания составили 24 случая.  Рис.2 – Количество травмированных хоккеистов различных амплуа на сезон 2013/2014 и 2014/2015 При распределении 172 травм, полученных на матчах, по амплуа игроков получили следующее: 11 − у вратарей, 58 − защитников, 103 − нападающих. В результате анализа причин их получения выяснены некоторые особенности травматизма у каждой группы хоккеистов в зависимости от амплуа. Вратарями в 72,7% были получены бесконтактные травмы, а именно повреждения приводящих мышц бедра различной степени. Средний срок лечения данного вида травм, по данным медицинского центра КХЛ, составил 21,4±8,3 день, при этом нами не проводилось разделение по степени повреждения мышечной ткани. На травмы из-за столкновений с соперниками приходится не более 18%, полученных вратарями, что обусловлено мощной защитной экипировкой, предупреждающей повреждения при контактных взаимодействиях. Защитники получали травмы из-за столкновений с соперником в 43% случаев, при столкновении с бортом − в 24%, от попадания шайбы 14%, бесконтактные травмы мышц составили 12%, нанесенные клюшкой − 3%, от пореза коньком − 2%, в результате драки − 2%. Причинами травмирования нападающих были: столкновения с соперником − 54%, контакты с бортом площадки − 16,5%, бесконтактных травм − 13%, попадание шайбы − 9%, нанесенные клюшкой − 4%, столкновение с игроком своей команды − 2%, от пореза коньком − 1%, в результате драки − 1%. Среднее количество дней, пропущенных из-за травмы нападающими, составляет 35,4 ± 12,4, тогда как среднее количество дней, пропущенных из-за травмы защитниками, составляет 24,9 ± 4,6. Нападающие получали травмы на играх, требующие более длительного срока лечения, чем вратари и защитники. Травмы хоккеистов со сроком лечения, превышающим 100 дней (до конца сезона), по амплуа распределись следующим образом: вратарь − 1, защитники − 2, нападающие − 7. Наиболее часто травматические повреждения происходят в области плечевого сустава, кисти, коленного и голеностопных суставов, то есть областей, в наибольшей степени задействованных в процессе игры. В сезоне 2012-2013 гг. во время проведения матчей преобладали травмы приводящих мышц бедра (14,5%) и внутренних связок коленного сустава (13,9%), повреждения акромиально-ключичного сочленения (11%), сотрясения головного мозга (6,4%), вывихи плечевого сустава (5,8%). На основе анализа поступающей по травматизму информации МЦ КХЛ развивает программу профилактики травматизма в клубах КХЛ с учетом современных рекомендаций. Информация про профилактику травматизма в хоккее с шайбой представлена в следующем параграфе. Профилактика травматизма в хоккее с шайбой. Инновационный подход в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) к сбору и анализу информации о травмах игроков помогает проводить оперативный анализ травматизма. Основу этого подхода составляет работа электронного медицинского портала, который позволяет хранить, обрабатывать и анализировать информацию о здоровье игроков. Отдельный блок медицинского портала посвящен передаче данных о получаемых травмах хоккеистами, методам и результатам применяемого лечения. Доступ к персональным данным игроков разделен между врачами клубов и сотрудниками Медицинского центра КХЛ (МЦ КХЛ). Данные вносятся спортивными врачами хоккейных клубов в соответствующие разделы в электронном виде, редактируются и анализируются в МЦ КХЛ. Благодаря наличию статистических отчетов, имеется возможность мониторинга всех зарегистрированных травм [18]. В КХЛ является обязательным внесение данных врачами клубов в электронную базу через «список травмированных игроков» путем прикрепления к специально разработанной форме сканированной копии медицинского документа, подтверждающего наличие травмы с указанием диагноза, причины получения травмы и предполагаемых сроках лечения. Также главные врачи соревнований сообщают по завершению игр в Call-центр МЦ КХЛ информацию о травмированных игроках и случаях госпитализации с указанием лечебно-профилактического учреждения, в которое производилась транспортировка хоккеиста. Регистрация травм осуществляется по следующим направлениям: через электронный медицинский портал, через электронную базу Центрального информационного бюро КХЛ, через отчеты главных врачей соревнований. Два раза в месяц в МЦ КХЛ передаются данные мониторинга травматизма отдельно по каждому хоккейному клубу КХЛ, который проводится врачами команд путем регистрации дней пропущенных игроками по травме или заболеванию. Сводные данные показывают общее количество дней, проведенных хоккеистами в общей группе, на индивидуальном тренировочном режиме, отдельно учитываются дни болезни и дни лечения травм. Такой контроль за количеством и видом травм позволяет вести учет и своевременно реагировать на те или иные тенденции, чтобы вносить предложения по профилактике травматизма. Одной из целей работы МЦ КХЛ является снижение травматизма в профессиональном хоккее. Для ее выполнения поставлены и выполняются следующие задачи: анализ всех зарегистрированных случаев травм по их характеру и локализации; выделение основных причин и обстоятельств травм; изучение и оценка программ профилактики травматизма, используемых в клубах КХЛ; разработка практических рекомендаций и совершенствование медицинских мер по снижению спортивного травматизма. Эти задачи решаются благодаря оперативному взаимодействию спортивных врачей клубов, главных врачей соревнований и сотрудников Медицинского центра КХЛ. По официальным данным, возраст и стаж спортсменов на цифры травматизма не влияют (линейной зависимости нет). Спортсмены с более высоким уровнем физической работоспособности (она определялась по уровню потребления кислорода) получали не только не меньше, но даже больше травм (в том числе и травм средней и высокой степени тяжести), чем спортсмены с более низкой физической работоспособностью. Спортсмены с хорошей технико-тактической подготовленностью (ее определяли тренеры) получали достоверно меньше травм средней тяжести и тяжелых травм, но общее число травм у этой группы и группы спортсменов со средней технико-тактической подготовленностью было очень близким. В исследовании был выявлен только один фактор, который в значительной степени определяет как число травм, так и структуру травматизма, это − степень вестибулярной устойчивости. За сезон наблюдения хоккеисты с высокой вестибулярной устойчивостью получили 9,25 травмы на одного игрока, в группе хоккеистов со скрытой вестибулярной неустойчивостью на одного игрока пришлось 18,17 травмы, в группе вестибулонеустойчивых хоккеистов на одного игрока пришлось 23,0 травмы. Вестибулоустойчивость − качество, легко определяемое и поддающееся тренировке. Отбор среди кандидатов в секции и команды и дополнение тренировок упражнениями на развитие вестибулоустойчивости − реальная возможность снижения числа травм в команде. Среди инновационных подходов в профилактике сотрясений головного мозга у хоккеистов, внедрение которых в КХЛ сейчас активно обсуждается, следует отметить две разработки, представленные в прошлом году в рамках I Международного форума «Инновационные технологии в области специализированного хоккейного оборудования, современных тренировочных методик, функциональной диагностики и процессов реабилитации спортсменов». Форум был организован при непосредственном участии Континентальной хоккейной лиги [28]. Первая разработка − это программный комплекс для оценки функционального состояния нервной системы спортсменов (разработан в Канаде). На экране в хаотическом порядке двигаются несколько разноцветных шариков. Нужно следить за всеми шариками сразу, ведя шайбу на специальном тредмиле. Таким образом, оценивается психофизиологическое состояние и концентрация спортсмена после сотрясения головного мозга, его готовность вернуться в игру. Вторая разработка принадлежит компании из США, которая представила новое направление в профилактике травматизма. В шлемы и игровую экипировку встраиваются датчики, которые позволяют оценивать реальную силу и направление получаемых ударов. Согласно информации, представленной на форуме, устройство определяет величину силового воздействия для того, чтобы своевременно предупредить игрока, тренера, врача о слишком мощном силовом воздействии, когда хоккеист находится в зоне риска получения сотрясения мозга и ему может потребоваться реабилитация. Когда устройство фиксирует значительное силовое воздействие, оно немедленно посылает замеры силового воздействия (мощность, вектор, точку приложения и т.д.) на соответствующее приложение, установленное на смартфоне тренера или врача. Это приложение, используя сложные алгоритмы математического анализа, рассчитывает магнитуду силового воздействия и коррелирует на основе полученных данных риск повреждения головного мозга. Определяется также риск получения повторного сотрясения головного мозга, его оценки и установления критериев для разрешения хоккеисту продолжать игру и тренировки. Именно из-за недооценки такого риска получил повторное сотрясение вскоре после первого один из лучших игроков НХЛ Сидни Кросби, что предопределило его долгое восстановление и вообще поставило под вопрос профессиональную карьеру. Уже установлено, что спортсмен, получивший сотрясение мозга, имеет в 3-5 раз больше шансов получить повторное сотрясение в этом же сезоне [27]. Дальнейшее изучение структуры травматизма, связи тяжести травм с их причинами позволит сформулировать конкретные рекомендации по профилактике и снижению травматизма в профессиональном хоккее. Например, будет проведен анализ влияния качества бортов хоккейной площадки на частоту травм, т.к. не все хоккейные площадки в настоящее время оборудованы «плавающими» бортами, значительно снижающими частоту и тяжесть травм. Медицинским центром КХЛ и дальше регулярно будут проводиться семинары и рабочие совещания по внедрению в хоккей мер профилактики травматизма, необходимо продолжать работу по анализу спортивного травматизма. |