Архитектурная физика. Лекции. Видимость в зрелищных помещениях

Скачать 2.45 Mb. Скачать 2.45 Mb.

|

|

Видимость в зрелищных помещениях Видимость со всех зрительных мест происходящего на сцене, эстраде, экране или арене является важнейшей задачей при проектировании помещений и зданий массового пользования (театров, кинотеатров, стадионов и др.). В зависимости от специфики зрелищных сооружений массового пользования (театр, кинотеатр или стадион) теория и метод расчета видимости при построении зрительных мест не меняется. Однако принципы, которыми руководствуются при проектировании зрительного пространства, а также нормативы видимости для театров, кинотеатров или стадионов значительно отличаются друг от друга. К числу факторов, от которых зависит видимость в театре (кинотеатре) или стадионе, относят: объемно-пространственную структуру интерьера сооружения и его частей (сцена и зал, арена и трибуны); условия освещенности (естественные или Искусственные), а также физиологические законы зрения. Геометрический фактор видимости включает в себя следующие элементы: удаление зрителя от наблюдаемой точки; горизонтальный и вертикальный зрительные углы, определяющие положение зрителя по отношению к наблюдаемому зрелищу и, следовательно, степень зрительного искажения наблюдаемых процессов; отсутствие преград на пути зрительного луча от наблюдаемой точки к глазу зрителя. При расчетах видимости необходимо правильно выбрать точку наблюдения зрителей. Например, для оперных театров ее обычно принимают в центре игровой площадки на уровне пола сцены, а в драматических театрах на линии портала сцены, т. е. на уровне 0,5 м от пола; в кинотеатрах такая точка расположена на нижнем краю экрана. При проектировании кинотеатров надлежит пользоваться нормами СНиП II-73 76. Для беспрепятственной видимости выбранной точки (объекта) необходимо обеспечить условие, при котором зрительный луч (отрезок прямой, проведенный к ней от глаза наблюдателя) должен проходить на высоте с = 0,12 м над уровнем глаза впереди сидящего зрителя для кинотеатров*, крытых спортивных сооружений с - 0,12 м, открытых с = 0,15 м; с = 0,6...0,8 м для театров и концертных залов. При с а10,12 м (для кинотеатров), если все зрелище не проглядывается между головами, возникает загораживание зрелища. Поэтому, чтобы создать равные условия видимости из всех рядов, специалисты предлагают не постоянные, а переменные превышения с для разных рядов. В последних исследованиях рекомендуют дифференцировать конкретные величины превышений с для разных рядов по разным видам зрелищ и в зависимости от расчетных координат зрителя. 1. АКУСТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ЗАЛОВ С ЕСТЕСТВЕННОЙ АКУСТИКОЙ К залам с естественной акустикой относятся: лекционные, театральные, концертные залы многоцелевого назначения средней вместимости. Деление на залы с естественной акустикой и залы, оборудованные системой звукоусиления, условно. В настоящее время практически все большие залы оборудуют звукоусилительной установкой, но при этом сохраняются требования обеспечения оптимальных акустических условий без средств звукоусиления. Основные акустические требования, предъявляемые к данным залам, во многом сходны и зависят главным образом от объемно-планировочных решений залов. Для залов с естественной акустикой необходимо выполнение следующих основных требований:

Удовлетворение данных требований достигается рациональным выбором объема, геометрической формы зала, очертания его внутренних поверхностей. 2. ВЫБОР ВОЗДУШНОГО ОБЪЕМА ЗАЛА Общий воздушный объем зала должен назначаться в соответствии с существующими нормами, при этом рекомендуется исходить из объема 4¸8 м3 на одно слушательское место. При наличии у зала сценической коробки общий объем его назначается без учета объема сцены (табл. I, 2). В залах с воздушным объемом на одно слушательское место менее 4 м3 время реверберации слишком мало и вместе с тем возникают затруднения в связи с необходимостью в этом случае надежно обеспечить непрерывную механическую вентиляцию зала [1]. Залы с воздушным объемом на одно слушательское место более 8 м3 близки к концертным с большим временем реверберации и с повышенным запаздыванием звуковых отражений. Для снижения времени реверберации в такие залы приходится вводить большое количество звукопоглощающих материалов, но и при этом зал оказывается недостаточно хорошим для многоцелевого назначения. Кроме объема помещения, первостепенное влияние на его акустические качества оказывают форма зала в плане и продольном разрезе, конфигурация ограничивающих его поверхностей. Таблица 1 Рекомендуемый оптимальный воздушный объем помещений на одно слушательское место

Таблица 2 Максимальные объемы помещений для выступлений (без усилителей)

3. ВЫБОР ФОРМЫ ЗАЛА И ЕГО ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 3.1. Общие пропорции и длина зала 3.2. Устройство балкона 3.1. Общие пропорции и длина зала Основные рекомендации к форме залов:

Некоторые из этих требований несовместимы, например, первое и второе, поэтому необходимо найти наиболее целесообразное решение. Оценку формы и размеров залов, а также отдельных поверхностей с акустической точки зрения обычно производят на основе данных акустических исследований в натуре или на модели и с помощью геометрических построений. Основные размеры зала должны удовлетворять существующим нормам. При этом по акустическим соображениям могут быть рекомендованы следующие правила:

Рекомендуемые значения предельных удалений зрителей от источника звука приведены в табл. 3. Таблица 3 Рекомендуемые значения предельных удалений зрителей от источника звука

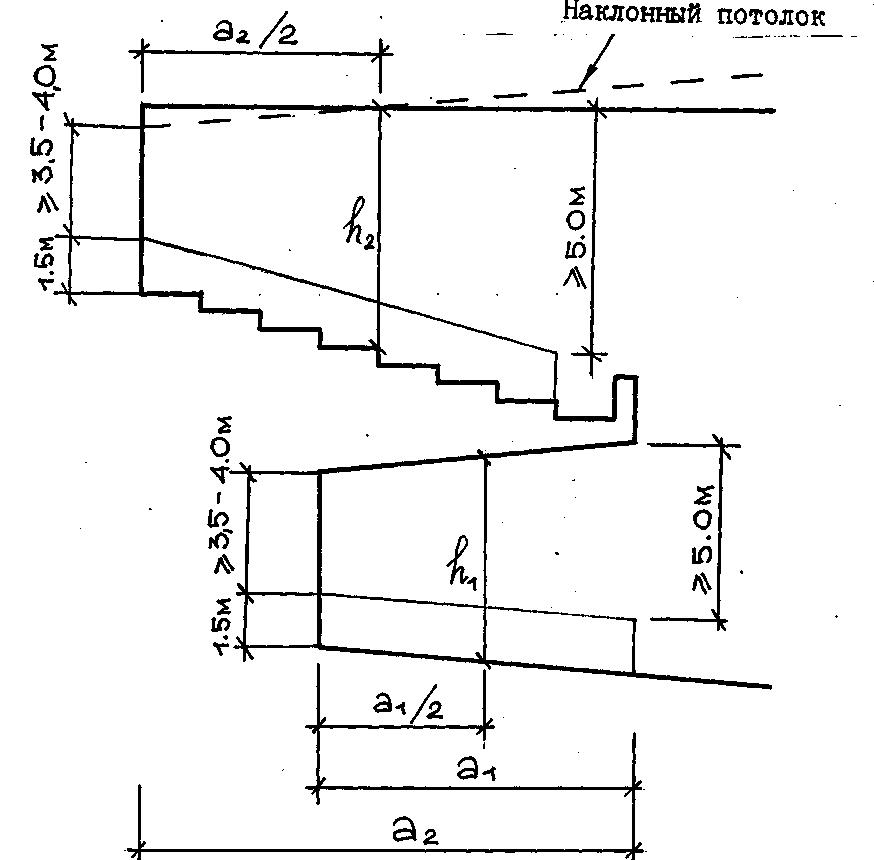

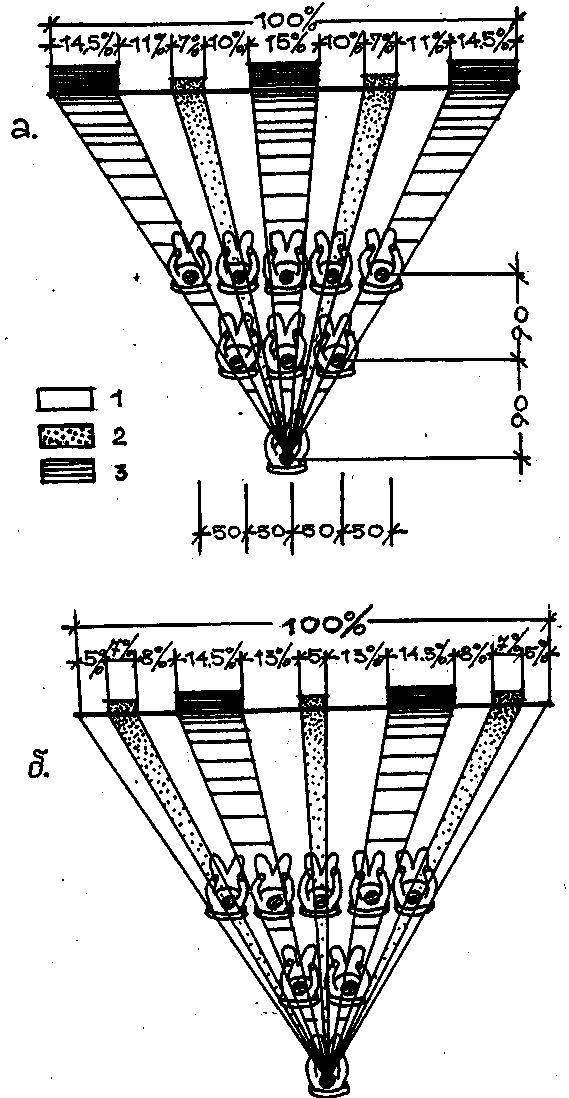

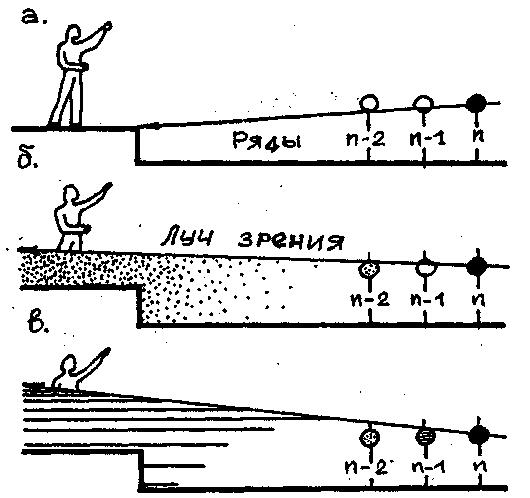

3.2. Устройство балкона В залах, вместимостью более 600 слушателей, целесообразно устройство одного или нескольких балконов. Этим достигаются снижение объема зала, уменьшение его длины и расчленение стен, что способствует хорошей акустике. Отношение выноса балкона a1 к средней высоте подбалконной пазухи h1 (рис. I) должно быть не более 1,5. Такое же отношение должно соблюдаться и в ложах. Для пазухи над балконом (если над ним нет вышележащего балкона) отношение a2/h2 может быть увеличено до 2. Предельная глубина подбалконного пространства не должна превышать 4¸5 рядов мест для зрителей. Высота нижней грани передней части балкона над соответствующим рядом мест для зрителей партера должна быть не менее 5 м, а над последним рядом не менее 3,5¸4,0 м. При соблюдении указанных условий достигаются хорошая слышимость и разборчивость в глубине этих пазух. Наклон потолка пазух над и под балконом (см. рис. I) также улучшает слышимость в пазухах.  Рис. 1. Надбалконные и подбалконные пазухи 4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВИДИМОСТИ 4.1. Размещение зрительских мест в горизонтальной плоскости (на плане помещения) 4.2. Размещение зрительских мест в вертикальной плоскости (на разрезе помещения) 4.1. Размещение зрительских мест в горизонтальной плоскости (на плане помещения) Независимо от расположения слушателей по отношению к источнику звука к ним должен быть обеспечен непосредственный доступ прямых звуковых лучей. Это может быть выполнено лишь в том случае, если источник звука виден слушателю. Обеспечение видимости объекта наблюдения зависит от взаимного расположения в пространстве объекта наблюдения, наблюдателя и сидящих впереди него зрителей, то есть от пространственного построения зрительских мест, обращенных к объекту наблюдения. Это пространственное построение- важнейший элемент проектирования всех видов помещений с местами для зрителей. Пространственное построение мест для зрителей определяется их размещением в горизонтальной и вертикальной плоскостях, то есть на плане и на разрезе помещения. Места в плане можно размещать в линейном порядке в затылок и в шахматном порядке (рис. 2). В качестве объекта наблюдения взята горизонтальная проекция центральной части портала сцены. К ней проведены лучи зрения при ограниченной видимости, когда головы впереди сидящих зрителей частично заслоняют объект наблюдения, Для характеристики условий ограниченной видимости и сравнения линейного и шахматного размещений мест на линии портала выделены зоны беспрепятственного прохождения лучей между головами впереди сидящих (зона I), зоны прохождения лучей над головами сидящих на два ряда впереди (зона II) и на один ряд впереди (зона III) с указанием величины каждой зоны в процентах. Беспрепятственная видимость предполагает такое пространственное размещение зрителей относительно объекта наблюдения, при котором в поле зрения каждого зрителя находится полностью весь объект наблюдения. При ограниченной видимости в поле зрения находится только часть объекта наблюдения, а остальная часть заслонена впереди сидящими людьми. Минимально ограниченная видимость предполагает такие условия, при которых, невидимая часть объекта наблюдения доведена до минимума и, кроме того, обеспечена возможность видимости этой заслоненной части объекта при некотором отклонении зрителя в сторону (в пределах 0,4 ширины места в каждую сторону).  Рис. 2. Расположение зрительских мест: а – линейное, б – шахматное; 1 – зона I, беспрепятственная видимость; 2 – зона II, луч проходит над головой сидящего через ряд; 3 – зона III, луч проходит над головой сидящего в предыдущем ряду Необходимые условия беспрепятственной или ограниченной видимости для каждого вида зрелищ устанавливаются специальными требованиями, исходя из особенностей объектов наблюдения. Например, арены для спортивных игр должны быть полностью в поле зрения каждого зрителя, что отвечает условиям беспрепятственной видимости (без учета так называемых "мертвых зон", заслоненных оборудованием арены; на хоккейном поле - полоса ближайшего к зрителю борта); в концертных залах допустима беспрепятственная видимость только части сцены и минимально ограниченная видимость ее остальной части. На рис. 3 показаны условия видимости фигуры актера, стоящего на линии портала, для каждой из этих зон. В пределах зоны I фигура актера видна полностью (рис. 3а); в пределах зоны II лучи проходят выше и видна часть фигуры актера (рис. 3б); в зоне III лучи зрения проходят еще выше и видна только верхняя часть фигуры (рис. 3 в).  Рис. 3. Геометрические параметры условий видимости в зависимости от расположения зрителей в горизонтальной плоскости: а – зона I – беспрепятственная видимость; б – зона II; в – зона III Следовательно, при линейном расположении в затылок зона беспрепятственной видимости (зона I) составляет 42% видимого фронта портала, а при шахматном – 52%. Зона минимальной ограниченности (зона II) при линейном расположении охватывает 14%, а при шахматном – 19%. Соответственно зона ограниченной видимости (зона III) при линейном расположении – 44%, при шахматном – 29%. Таким образом, шахматная расстановка зрительских мест обеспечивает значительные преимущества условий видимости. Однако ряда зрительских мест уступами ограничивают проходы в зале, что приводит к неэкономичному использованию его площади. Если учесть возможность перемещения головы зрителя в пределах 0,4 ширины места, то различия в качественных характеристиках условий видимости при линейном и шахматном расположениях зрительских мест в значительной мере сглаживаются. Поэтому в качестве основного вида размещения мест в горизонтальной плоскости принята линейная схема как наиболее экономичная. При криволинейном расположении рядов мест для зрителей к боковым частям зала линейная схема постепенно переходит в шахматную. Как видно из рис. 2, условия видимости в горизонтальной плоскости зависят от удаления мест от сцены, от ширины ряда и места, от размещения мест относительно объекта наблюдения (центральное, боковое), то есть непосредственно связаны с планировкой зала и расположением в нем мест для зрителей. 4.2. Размещение зрительских мест в вертикальной плоскости (на разрезе помещения) 4.2.1. Определение профиля поверхности пола 4.2.2. Определение предельного удаления зрителей 4.2.3. Расположение рядов зрительских мест по наклонной прямой 4.2.4. Расположение рядов мест по кривой наименьшего подъема 4.2.5. Расположение подъема рядов мест в виде ломаной линии 4.2.1. Определение профиля поверхности пола Условия беспрепятственной видимости в вертикальной плоскости обеспечиваются таким взаимным расположением объекта наблюдения и зрителей, при котором лучи зрения ко всем точкам объекта наблюдения проходят над головами впереди сидящих людей. Это может быть достигнуто следующими приемами: 1) расположением мест для зрителей на горизонтальной плоскости (пол зала горизонтальный), а объекта наблюдения - на такой высоте, при которой лучи зрения от каждого зрителя ко всем частям объекта проходят над головами впереди сидящих людей; 2) последовательным подъемом рядов мест для зрителей по мере их удаления от объекта наблюдения, обеспечивающим прохождение лучей зрения ко всем частям объекта наблюдения над головами сидящих людей; 3) подъемом объекта наблюдения и рядов мест для зрителей. При построении мест для зрителей в вертикальной плоскости для обеспечения беспрепятственной видимости всего объекта наблюдения выбирается наиболее неблагоприятная для видимости нижняя точка объекта наблюдения, лучи зрения к которой от каждого зрителя должны проходить над головой впереди сидящего человека. Эта точка называется расчетной точкой видимости. Положение расчетной точки устанавливается в зависимости от особенностей объекта наблюдения (табл. 4). Таблица 4 Рекомендуемые положения расчетной точки видимости

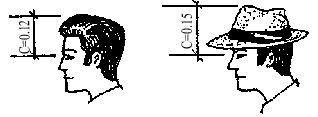

Уровень глаз сидящего зрителя над полом принимается 1,15 м (средняя величина, установленная на основе антропометрических измерений. Расстояние между уровнем глаз зрителя и верхней точки его головы, над которой проходит луч зрения сидящего сзади зрителя С, также установлено на основе антропометрических измерений. Для зрителей без головных уборов С = 0,12 м, для зрителей в головных уборах С = 0,15 м (рис. 4). а) б)  Рис. 4. Величина превышения луча зрения: а - для зрителей, находящихся в закрытых помещениях; б - для зрителей, сидящих на открытых трибунах |