Вопросы с ответами. Вопросы_с_ответами_к_экзамену_по_русскому_языку_3. Вопросы к экзамену Современный русский литературный язык как высшая форма национального русского языка история происхождения, становление, отличительные признаки

Скачать 403 Kb. Скачать 403 Kb.

|

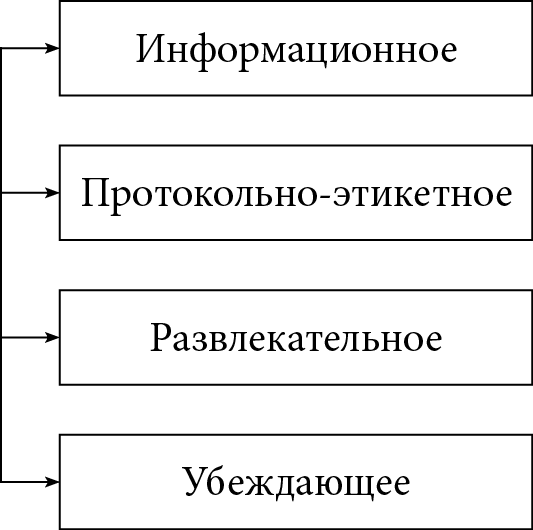

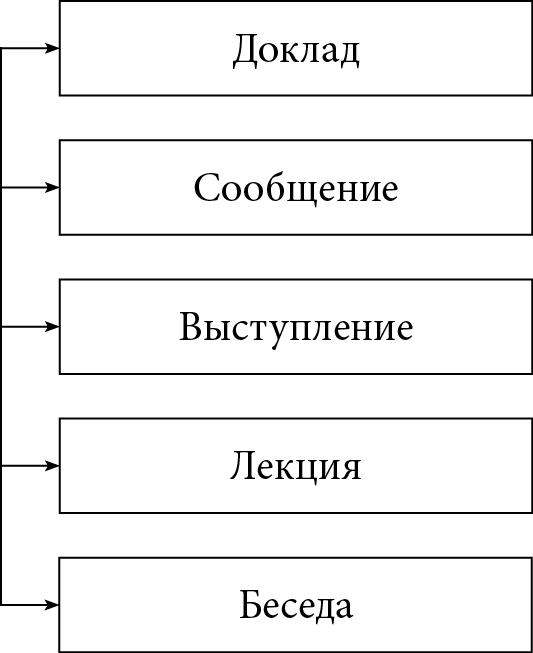

Известные ораторы зарубежьяВ зарубежных странах существует множество знаменитых величайших ораторов, которые отличались прекрасным умением строить свою речь во время выступлений так, чтобы люди не сомневались в их убеждениях . К самым выдающимся личностям следует отнести двух ярких политических деятелей: Адольф ГитлерНесмотря на всю свою дьявольскую сущность, этот человек был сильнейшим оратором, который выступая, всегда держал народные массы в напряжении и полном внимании. В выступлениях он применял резкую жестикуляцию рук, говорил эмоционально и даже грубовато. В его речах наблюдалась такая черта, как ис ечь он подготавливал заранее, записывая все на бумаге. Гитлер не отличался сдержанностью, поэтому нередко давал волю эмоциям, выплескивая их на слушателей. Людей привлекало то, что он то говорил то медленно, то быстро. Поэтому данный прием использовался им в каждом выступлении. Несмотря на то, что его идеи зачастую были злыми и неверными, народ поддерживал его. В связи с этим Гитлера называют оратором зла. Вопреки всей черной стороне этого человека, он всегда попадает в список — «Величайшие ораторы 20-21 века». пользование длительных пауз с целью подчеркнуть что-то важное и основное. Уинстон ЧерчилльДанный политический деятель всегда предварительно готовился к каждому своему выступлению, продумывая даже мимику и жестикуляцию. Он отрабатывал текст так, чтобы он был идеальным. Этот человек отличался харизмой, часто использовал в своей речи юмор. Он так был воодушевлен своими идеями, что мог заражать ими весь народ. При составлении текста он активно пользовался такими художественными приемами, как метафора и сравнение. В процессе общения Черчилль старался быть спокойным и вести себя естественно. С рождения он имел такой дефект речи, как шепелявость, однако, со временем он сумел от него избавиться. Мартин Лютер Кинг Великий оратор, одними речами изменивший положение целой расы. Даже далекий от политики и истории США человек знает слова «У меня есть мечта…». Мартин Лютер Кинг наглядно продемонстрировал, как можно привлечь на свою сторону, вдохновить и убедить миллионы сердец, просто говоря от души. Век торжества технологий и ускорения ритма жизни принес новшества и в ораторское искусство. Стив Джобс Человек, который «изобрел телефон заново», был новатором не только в сфере IT. Его речи считаются современными эталонами эффективной риторики, при том, что он не убеждал, а предлагал, не вел дела с аудиторией, а просто разговаривал. Главной его конек – лаконичность и простота, выраженная даже в одежде. Отличительные особенности великого оратора Джобса: шутка или острОта, сказанная в самом начале и, как крючок, цепляющая слушателя, яркая образность и множество наглядных сравнений. Российские ораторыВ России тоже всегда существовали известные выдающиеся ораторы, к которым относятся такие знаменитые личности, как Кони, Троцкий, Жириновский, Путин и другие. Анатолий Федорович КониАнатолий Федорович занимался юридической и общественной деятельностью в конце 19 — в начале 20 века. Он призывал всех соблюдать нравственность в судебном процессе. Речь Кони всегда была живой и динамичной, никогда не звучала монотонно. Он считал, что ораторы, выступающие в судебных заседаниях, должны быть справедливыми, вставать на защиту истины. В своих выступлениях Кони не отличался сухостью, а давал волю эмоциями. Но он умел совмещать факты с чувствами так, чтобы текст оказывал положительное для него воздействие на умы судей. Защитная речь этого оратора не оставляла ни капли сомнения, что приговор будет вынесен в его пользу. Анатолий Федорович Кони обладал высокими индивидуальными и общественно значимыми моральными качествами, следовал правилам чести, произносил речь всегда ясно, не употребляя терминологии, неизвестной окружающим и в совершенстве владел красноречием. Лев Давидович ТроцкийМногие люди говорили, что Лев Давидович — это лучший оратор 20 века. У него был мощный тембр голоса, слова произносились четко и понятно. Он был умным и активным человеком, которого боялись многие противники. Сам же великий оратор не испытывал страха ни перед одним человеком, поэтому говорил в лицо все, ничего не тая. Речь Троцкого всегда была выстроена последовательно, логично и кратко. Он хорошо умел убеждать людей, поэтому у него было большое количество соратников. Его дар красноречия был ярко виден во время политических выступлений. Владимир Ильич ЛенинВеликие ораторы 20 века – в этот перечень, несомненно, должен входить Ленин. Владимир Ильич выступал с такими речами, которые были доступны и понятны каждому представителю народа. Он отлично чувствовал, какой настрой присутствует у людей, поэтому мог завлечь их практически любыми идеями. Больше всего он использовал диалог, общаясь с народом, отвечая на их вопросы. Его речь отличалась лаконичностью, конкретностью. Также он применял направляющую жестикуляцию рук, которая только усиливала влияние на людей. Ленин обладал харизмой, которая привлекала всех слушающих людей. Его фразы становились крылатыми, их использовали другие люди и печатали в изданиях. Владимир Владимирович ПутинВладимир Владимирович — пожалуй, самый известный российский политический оратор современности. Он говорит легко, используя в своей речи немного юмора. Выступления его всегда хорошо продуманы, не содержат ничего лишнего. Жестикуляция рук плавная, которая нисколько не отвлекает внимание людей, лишний раз подчеркивает уверенность. Этот политический деятель отличается сдержанностью и спокойствием во время общения с народом или коллегами, не позволяя себе сказать резкое или грубое слово. На вопросы людей он всегда отвечает четко, так как хорошо разбирается во многих сферах жизнедеятельности. Публичное выступление. Специфика. Содержание и композиция. Публичное выступление — официальное выступление оратора (в основном монолог) перед непосредственно присутствующей в зале достаточно большой и организованной аудиторией. Официальное выступление — выступление, которое заранее объявлено, оратор представлен аудитории или известен ей из объявления, заранее известна тема, о выступающем известны определенные сведения — кто он по профессии, должности, откуда и т.д. Существует довольно много классификаций публичных выступлений по разным параметрам. Для практического обучения искусству публичного выступления наиболее важным оказывается подразделение публичных выступлений на виды по их функции, то есть по цели, которую ставит оратор в своем выступлении (см. схему 2). Иногда подобную классификацию называют классификацией жанров публичного выступления. Схема 2. Виды публичных выступлений по цели  Максимально обобщенно подходя к функциям публичных выступлений, выделим четыре основные функции (цели) выступлений: ► сообщить некоторую информацию. Такая речь называется информационной. Этот вид речи обращен главным образом к разуму слушающих. Содержание речи в большинстве случаев подается без оценки; говорящий стремится четко различить свое и чужое мнение. Информационный жанр используется в научном докладе, сообщении, лекции перед студентами, в монологе учителя при объяснении, в рассказе о каком-либо случае или при описании некоего явления, в ответе ученика на уроке. Инструкция, объявление о предстоящем событии тоже относятся к информационным выступлениям; ► соблюсти некоторый общепринятый ритуал, протокол, соблюсти этикет. В этом случае можно говорить о протокольно-этикетном выступлении: приветствие официальной делегации, официальное поздравление юбиляра, вступительное слово перед каким-либо официальным мероприятием, выступление с оценкой заслуг человека, организации (похвальное слово), речь на траурном митинге, официальный тост и др.; ► развлечь собравшихся. В таком случае мы будем иметь развлекательное выступление, например, многие неофициальные тосты, речи на банкетах, рассказы об интересных происшествиях, смешных случаях из жизни и др.; ► убедить. Убеждающая речь — самый важный вид речи в профессиональной, деловой, политической и социальной сферах. Этот вид речи применяется в тех случаях, когда перед говорящим стоит задача укрепить или изменить мнение слушателей или побудить их выполнить какое-либо действие. Типичные случаи убеждающих выступлений — выступления в научных и политических дискуссиях, предвыборные, агитационные, рекламные выступления. Цели, которые ставит перед собой оратор, могут сочетаться, в результате чего выступления могут приобретать комплексный характер. Можно, например, говорить об информационно-этикетных, информационно-развлекательных, информационно-убеждающих выступлениях, возможны и другие смешанные типы. Существует также классификация публичных выступлений по форме (см. схему 3). Схема 3. Виды публичных выступлений по форме  По данной классификации выделяют следующие виды публичных выступлений. Доклад — развернутое сообщение, которое раскрывает какую-либо важную научную или общественно-политическую проблему, на определенную тему. Доклады делаются обычно на серьезные, научные, производственные, политические темы. По времени доклады могут длиться от 10–15 минут до двух-трех часов (например, доклады правительства). Сообщение —небольшое по времени (5–10 минут) выступление, в котором рассматривается один небольшой вопрос или проблема; это маленький доклад на частную тему. Каждое сообщение посвящено частному аспекту какой-либо проблемы. Сообщения готовятся заранее, их надо продумать, почитать литературу. Выступление — краткое, обычно подготовленное сообщение при обсуждении какого-либо заранее объявленного вопроса. Выступления всегда кратки — 3–5 минут, тема выступления может быть выбрана человеком заранее (в рамках обсуждаемой проблемы) либо сформулирована в ходе обсуждения проблемы (импровизационное выступление). Лекция — связное, развернутое научное или научно-популярное изложение какого-либо вопроса специалистом. Лекции используются в учебной обстановке — в школе, в вузе, научно-популярные лекции на те или иные темы читаются для широкого круга слушающих. В лекции обязательно должны быть выделены отдельные вопросы (пункты). Лекции обычно бывают по длительности от 20–30 минут до часа-полутора (вузовская лекция). Беседа — развернутый, подготовленный (то есть заранее продуманный оратором) диалог со слушателями. Беседа может включать достаточно продолжительные отрезки речи оратора (монологи), но она предполагает обязательное задавание вопросов слушателям, выслушивание, анализ и комментирование их ответов. Беседа используется в публичной речи тогда, когда аудитория небольшая — не более 30 человек, когда слушатели заинтересованы в информации, которую им сообщают. Подготовка к публичному выступлению. Оратор и слушатели. При подготовке выступления оратор в первую очередь должен четко определить его тему и строго придерживаться её. Беспредметное выступление, когда говорящий «растекается мыслью по древу», не может вызвать интереса у присутствующих, раздражает их. Затем определяется основная коммуникативная задача (сделать простое сообщение, убедить в чём-либо слушателей или переубедить их, склонить их к определённой точке зрения, опровергнуть чужое мнение, дополнить информацию, уже известную аудитории), а также средства, которые помогут ее реализовать. Определив коммуникативную цель, важно увязать её с интересами аудитории — выстроить выступление так, чтобы слушатели очень хорошо себе представляли, какую пользу для себя они могут извлечь из прослушанного выступления. Важно также продумать центральные идеи своего выступления и отработать моменты, на которых желательно остановиться подробнее. Затем идёт сбор материала, его отбор, обработка, обдумывание, записи и заметки. Оратору нужно намного больше материала, чем он впоследствии употребит, поэтому материал должен собираться на перспективу, а не только для конкретной речи. Составляется план выступления. В плане выступления развертывается логическая структура речи. Известный русский судебный деятель и оратор Л. Ф. Кони в «Советах лекторам» писал: «Для у спеха речи важно течение мысли лектора. Если мысль скачет с предмета на предмет, перебрасывается, если главное постоянно прерывается, то такую речь почти невозможно слушать. Надо построить план так, чтобы вторая мысль вытекали из первой, третья - из второй и т. д., так чтобы был естественный переход от одного к другому». По своей структуре планы бывают простые и сложные (развернутые или тезисные), содержащие подпункты. Главное требование к плану выступления - логичность и последовательность, соответствие теме выступления и поставленным целям. Традиционная структура и плана, и текста выступления - трехчастная, включающая в себя вступление, главную часть и заключение. После этого обязательно пишутся тезисы выступления, в которых используются римские цифры для того, чтобы отметить центральные идеи, арабские - для аргументов. Каждый абзац предпочтительно составлять из трех-пяти предложений. Если абзацы будут длиннее, можно потерять то место, на котором остановились. После этого обязательно нужно попрактиковаться в чтении речи, научиться произносить ее при минимальном использовании написанного текста. Параллельно идет работа над стилем изложения. Каким же должен быть язык выступления? Конечно, грамотным с литературной точки зрения, эмоциональным; нарушение литературной нормы и ее сухость снижают действенность речи. Полезно прочитать речь полностью, уточнить время ее звучания, ориентируясь на соответствующий нормам публичной речи темп (примерно две минуты — одна машинописная страница). Следует обратить внимание и на дикцию — ясное, четкое, «чистое» произношение звуков, на интенсивность, т. е. силу или слабость произнесения, связанную с усилением или ослаблением выдыхания (например, разная по интенсивности речь будет в комнатной обстановке и в большой аудитории). Безусловно, имеет значение интонация, т. е. ритмомелодическая сторона речи, служащая средством выражения синтаксических отношений во фразе и эмоционально-экспрессивной окраски предложения. К интонации относится и темп - скорость протекания речи во времени и паузы между речевыми отрезками. Слишком быстрая речь не позволяет слушателям вникнуть в содержание высказывания, слишком медленная вызывает их раздражение. Большую роль играют паузы: они облегчают дыхание, позволяют обдумать мысль, подчеркнуть и выделить ее. Фразовое и логическое ударения служат средством выделения речевых отрезков или отдельных слов во фразе и также повышают выразительность речи. Очень важно уметь слышать звучание своей речи, чтобы иметь возможность корректировать и совершенствовать ее. Существуют три способа выступления: чтение текста, воспроизведение его по памяти с чтением отдельных фрагментов, свободная импровизация. Читают текст в следующих случаях: если он представляет собой официальное изложение, от формы и содержания которого нельзя отступать; если оратор «не в форме» (болен, плохо себя чувствует); если материал большого объема и совершенно новый для выступающего. Вообще же чтение текста не производит такого сильного впечатления, как живая речь, во время которой оратор смотрит на слушателей (а не на бумажки) и следит за их реакцией. Нет ничего более утомительного, чем слушать чтение речи, когда оратор перестает контролировать реакцию аудитории. Провал ораторов, читающих текст «по бумажке», во многом объясняется тем, что речь их становится быстрой, монотонной и утомляет слушателей. Подобные «чтецы» не умеют имитировать устную речь при чтении текста, а это очень важно. Подготавливая текст к устному воспроизведению, нужно заняться самоанализом. Необходимо обратить внимание на СТРУКТУРУ выступления: правильно ли понята тема; рационально ли отобран материал, нет ли мелких, необязательных фактов, деталей, загромождающих выступление; прослеживается ли главная мысль; соблюдены ли такие требования, как умение логически последовательно расположить факты и выводы, доказать выдвигаемые положения; нет ли ненужных повторений, второстепенной информации, несоразмерности частей, противоречивости отдельных положений, нечеткости формулировок и т. п. на ЯЗЫКОВУЮ ФОРМУ выступления: продуманы ли средства, устанавливающие контакт с аудиторией: этикетные формулы (обращение, приветствие, прощание), мимика, жесты, межфразовые конструкции, соединяющие смысловые части текста (типа прежде всего рассмотрим, перейдём к вопросу о, повторим, во-первых, итак и др.); обращено ли внимание на оптимальную диалогизацию речи, т. е. на использование вопросно-ответных конструкций — риторических вопросов или рассуждений с позиций оппонента (например: Встанем на точку зрения тех, кто считает... Получается., что...); адаптирован ли текст применительно к данной аудитории: трансформированы ли усложнённые предложения, в частности со многими придаточными предложениями, причастными и деепричастными оборотами, в более простые, заменены ли общеупотребительными узкоспециальные термины, редко встречающиеся книжные или непонятные «утяжелённые» иностранные слова. Оратор — тот, кто произносит речь, выступает с речью, а также тот, кто обладает даром красноречия. Человек, выступающий публично, находится в центре внимания аудитории. Слушатели воспринимают и оценивают не только его речь, но и внешность, манеру поведения, личностные качества. Именно поэтому к образу оратора, его личности предъявляются особые требования. Важная характеристика аудитории — мотив действия слушателей. Обычно люди приходят на лекции, собрания, заседания, митинги и т.п., руководствуясь определенными соображениями. Психологи выделили три группы мотивов, которые побуждают к посещению и слушанию выступлений. К первой группе они относят мотивы интеллектуально-познавательного плана (приходят, так как интересует тема выступления, хотят расширить свои знания по данной проблеме, выяснить неясные вопросы и т. п.), ко второй — мотивы морального плана (обязаны присутствовать на мероприятии, не хотят из-за отсутствия иметь неприятности, писать объяснительные и др.), к третьей — мотивы эмоционально-эстетического плана (нравится оратор, доставляет удовольствие слушать этого лектора и т. д.). Функциональные стили современного русского языка. Общая характеристика Стиль (греч.) – это разновидность языка, которая обслуживает какую-либо сторону общественной жизни. Он называется функциональным, так как выполняет в обществе в каждом конкретном случае определённую функцию. Стиль создаётся сочетанием нейтральных языковых средств и средств, употребляемых в данном, конкретном стиле. Каждый функциональный стиль реализуется в жанрах. Жанр – это конкретный вид текстов, которые обладают специфическими чертами, а также некоторой общностью, так как принадлежат к данному стилю. Одно из главных требований культуры речи – это различать функциональные разновидности, представляя, какая из разновидностей языка должна выбираться в соответствии с целями общения. Большинство авторов-лингвистов выделяют следующие функциональные стили: - разговорно-бытовой - официально-деловой - научный - публицистический - литературно-художественный Каждый функциональный стиль современного русского литературного языка – это такая подсистема, которая определяется условиями и целями общения в какой-то сфере общественной деятельности и обладает некоторой совокупностью стилистически значимых языковых средств. Каков же язык функциональных стилей? Первая особенность заключается в том, что каждый стиль располагает набором характерных слов и выражений. (Обилие терминов, специальной лексики в наибольшей степени характеризует научный стиль; художественный стиль изобилует образными, эмоциональными словами; газетно-публицистическая – общественно-политическими терминами; разговорные слова и выражения свидетельствуют о том, что перед нами разговорная речь). Этот набор характерных для каждого стиля слов формируется постепенно под влиянием языковой функции, установки. Из литературного языка отбираются прежде всего те слова и выражения, которые наилучшим образом выражают идею, сущность данного стиля, наиболее эффективны, действенны в нем, определяют его языковую специфику колорит. Это, конечно, не значит, что функциональный стиль сплошь состоит из характерных, специфических для него слов. Основная масса слов в каждом стиле – это нейтральные, межстилевые слова, на фоне которых и выделяется характерная лексика. Важная характеристика функциональных стилей – степень индивидуализированности речи. Нормы функционального стиля – также важная его характеристика. Есть нормы языковые. Однако есть и стилистические нормы, действующие в каждом стиле и определяющие употребление в нем слов, выражений, форм. В живой разговорной речи неуместны, неуклюжи такие, например, фразы: «Пойду-ка я за продуктами в торговую точку», «Я проживаю в лесном массиве». У каждого функционального стиля свой набор речевых жанров. (Научный стиль существует в виде монографий, статей, рефератов, докладов. Для публицистического стиля характерны репортаж, корреспонденция, интервью. Официально-деловой – устав, закон, договор, инструкция распоряжение). Общая функция стиля реализуется в жанрах, которые приспособлены для выполнения внутренних задач, установки данного стиля. Однако каждый жанр, осуществляя функцию стиля, делает это по-своему. Сохраняя общие черты функционального стиля, жанры характеризуются особой композиционно-речевой структурой и особенностями употребления языка. Таким образом, функциональные стили– это объективные категории языка, его разновидности (в которых реализуются его основные функции), исторически сложившиеся, общественно осознанные, социально обусловленные, соответствующие тем или иным сферам человеческой деятельности, характеризующиеся совокупностью (особым набором и сочетанием) языковых средств, необходимых и удобных для выражения определенного содержания в определенных условиях и сферах общения. Каждый функциональный стиль – это своеобразный язык в миниатюре: язык науки, язык искусства, язык законов, дипломатии. А все вместе они составляют то, что мы называем русским литературным языком. И именно функциональные стили обусловливают богатство и стилистическую гибкость русского языка. Научный стиль обслуживает сферу науки, его основная функция – передача объективной информации о природе и обществе, точное и систематичное изложение научных опытов, достижений, открытие новых законов во всех сферах человеческой жизнедеятельности. В научных текстах используется все 3 типа речи: описание (процессов, явлений, опыта, оборудования, приборов), повествование (описание событий, характера исследования, методики испытания, описание эксперимента), рассуждение (введение понятий, обоснование результатов, итогов) и доказательства. Научный стиль – это стиль научных работ, учебников, учебных пособий, статей и др. Он характеризуется широким использованием терминов и абстрактной лексики, употреблением слов в их прямых значениях, наличием особой фразеологии, тенденцией к четким синтаксическим построениям. Разговорно-бытовой стиль используется не только в быту, но и в профессиональной сфере. В быту он имеет устную и письменную (записки, письма) формы, в профессиональной – только устную. Разговорная речь отличается тем, что её особенности не фиксируются. Разговорная речь – некодифицированная речь. Её признаки – неподготовленность, спонтанность, неофициальность. Этот стиль не требует строгой логики, последовательности изложения, ему присущи эмоциональность выражений, оценочный характер, некоторая фамильярность. В разговорной речи используется нейтральная лексика, эмоционально окрашенные слова, экспрессивная лексика. В ней много обращений, уменьшительно-ласкательных слов, порядок слов свободный, предложения более простые по конструкции, часто неполные, незаконченные. В них иногда содержится подтекст, ирония, юмор говорящего. Разговорная речь богата, использует фразеологизмы, сравнения, пословицы, поговорки. В ней большую роль играет знание речевого этикета, она сопровождается невербальными средствами (мимикой, жестами, интонацией). Публицистический стиль используется в периодической печати, в политических и судебных выступлениях, на радио и телевидении. Его используют для освещения и обсуждения актуальных проблем и явлений текущей жизни общества, для создания общественного мнения. Его особенность в том, что он существует не только в словесной, но и графической, изобразительной, фото, кино, телевизионной формах. Главная его функция информационная, и в то же время произведения этого стиля выполняют функцию влияния, воздействия на массы. Для публицистики характерны доступность изложения, элементы декларативности, хлёсткости, иногда сарказма. Используется лексика, речевые обороты, придающие речи выразительность, необычность, напряжение. Важную роль играют эмоциональные средства выразительности – эпитеты, метафоры, повторы и др. Иногда публицистический стиль использует языковые средства, свойственные научному и официально-деловому стилям, разговорной речи и языку художественной литературы. Он стремится к образности и в то же время к краткости. Образы его можно увидеть, взяв в руки газету или журнал, а также, посмотрев телевизионные передачи или слушая радио. Официально-деловой стиль обслуживает сферу официально-деловых отношений, т.е. таких отношений, при которых участники коммуникации выступают в качестве носителей определённых социальных функций. В повседневной жизни нам приходится сталкиваться с ограничениями, нотариальными конторами, администрациями, входить с просьбами и предложениями к официальным лицам, заполнять достаточно большое количество документов. Всё это обслуживается официально-деловой сферой в государственных учреждениях, в суде, при переговорах, в житейских ситуациях (заявления, договоренности и др. - указов, приказов, инструкций, договоров, соглашений, распоряжений, актов, деловой переписки, судебных выступлений, справок юридического характера, документов, регламентирующих внутренние и внешние отношения государственных структур, выдерживаются отношения между государством и гражданином данной страны или иностранцем и т.д. Особенности официально-делового стиля. Официально–деловой стиль обслуживает сугубо официальные и важные сферы общественных отношений: отношения между государственной властью и населением, между странами, между предприятиями, учреждениями, между личностью и обществом. Официально–деловой стиль имеет многовековые традиции, глубокие исторические корни, что выразилось в накоплении опыта официально–делового письма, в появлении устойчивых образцов. Официально-деловой стиль относится к числу книжных стилей и функционирует, главным образом, в форме письменной речи. Ясность языка сообщения достигается предметной и коммуникативной точностью. Язык деловых бумаг характеризуется также такими качествами, как логичность, краткость, стандартизованность. Форма и язык документов отличаются высокой степенью стандартизованности. Стандартизованность официальных бумаг заключается в установлении в государственном масштабе оптимальных правил и требований по разработке и оформлению документов. Эти правила принимаются в установленном порядке для всеобщего и многократного применения в делопроизводстве и закреплены в виде межгосударственных, государственных, отраслевых стандартов, а также стандартов предприятий и учреждений. В языке стандартизованность проявляется в языковых моделях, которые зависят от цели совершения речевого действия (информирование адресата, побуждение к действию, придание юридического статуса, инициирование и поддержание деловых отношений, решение конфликтных ситуаций). Цель определяет не только выбор языковых моделей, но и тип делового документа. В официально-деловом стиле выделяются дипломатический подстиль, законодательный подстиль, управленческий подстиль. К жанрам дипломатического подстиля относится: Конвенция – международный договор, соглашение по какому-либо специальному вопросу. Например, конвенция об охране окружающей среды; Коммюнике – официальное правительственное сообщение. Нота – официальное дипломатическое письменное обращение одного правительства к другому. Меморандум – дипломатический документ, детально излагающий существо вопросов, являющихся предметом дипломатической переписки. Язык дипломатии весьма своеобразен, у него своя система терминов при большой насыщенности международными терминами. Это связано с тем, что в средние века в Западной Европе общим дипломатическим языком был латинский, потом французский (XVII – нач. XIX в.). Некоторые термины дипломатии имеют не те значения, с которыми они употребляются в современном русском языке: в языке дипломатии протокол – совокупность общепринятых обязательных правил, традиционно соблюдаемых в международном общении. В дипломатии употребляется большое количество этикетных слов. Правила дипломатической вежливости выработали определенные формы начала и особенно концовок различного рода дипломатических приемов. Законодательный подстиль Язык законов – это официальный язык, язык государственной власти, на котором она говорит с населением. Важная особенность языка законов – обобщенность выражения, полное отсутствие индивидуализации речи, стандартность изложения. Управленческий подстиль и его жанры Жанры управленческого подстиля официально–деловой речи: Заявление – внутренний служебный документ, предназначенный для доведения до сведения должностного лица информации узкой направленности. Доверенность – документ, дающий полномочия его предъявителю на выполнение каких-либо действий от имени доверителя. Доверенность может быть личной или официальной. Контракт – документ, фиксирующий соглашение сторон об установлении каких-либо отношений и регулирующий эти отношения. Заключенный контракт создает юридические гарантии для его участников. Приказ – распоряжение руководителя, основной распорядительный служебный документ повседневного управления, содержащий нормы, обязательные для исполнения подчиненными. Различаются приказы по организационным вопросам, основной деятельности и личному составу. Протокол – документ с записью всего происходящего на собрании, заседании. Составленный по итогам заседания протокол является руководящим документом. В протоколе указываются: повестка дня заседания, фамилии выступавших, принятые решения, сроки исполнения. Автобиография – описание своей жизни. Она включает в себя следующие элементы: наименование документа; текст автобиографии, в котором указываются Ф.И.О., время, место рождения, сведения об образовании, о трудовой деятельности, занимаемой должности, о составе семьи; подпись составителя; дата написания. Деловые письма или официально-деловая корреспонденция. 1) Деловая корреспонденция – это переписка, с помощью которой оформляются экономические, правовые, финансовые формы деятельности предприятия. 2) Письма, составляемые при заключении и выполнении коммерческих сделок, при решении вопросов сбыта и снабжения продукции относят к коммерческой корреспонденции (письма-запросы, предложения, письма-претензии и ответы на эти виды писем). Широко используются готовые, уже утвердившиеся штампы, трафареты, словесные формулы. Текстовые нормы делового стиля. В своей жизненной практике мы довольно часто сталкиваемся с необходимостью составить какую-либо деловую бумагу. Первый этап в этой работе – это уяснение характера официально-деловой ситуации и выбор в соответствии с ней жанра документа. Выбор жанра документа обуславливает необходимость знания его формы. Языковые особенности официально-делового стиля Основными требованиями к языку служебных документов являются: а) строгое соответствие нормам литературного языка, обеспечивающим точность и ясность изложения; б) соответствие традициям официально-делового стиля, помогающим выразить мысль четко, полно, последовательно и по возможности кратко. Официально-деловая терминология включает: а) широко известную и употребительную лексику, необходимую для письма на соответствующие темы: закон, паспорт, следователь, заявление; б) группу узкоспециальной (напр. юридической) терминологии: истец, санкции, ответчик. Официально-деловая фразеология состоит: а) из собственно фразеологических единиц, в том числе терминологического характера: докладная записка, очная ставка, подать в отставку; б) близких к ним устойчивых шаблонов (устоявшихся речевых формул, постоянно воспроизводящихся в служебных документах), например: принять к сведению, довести до сведения, принять во внимание. К особенностям словообразовательной системы лексики официально-делового стиля относятся: широкое употребление отглагольных существительных типа задержка, проверка, оправдание, повышение, получение. Многие отглагольные существительные приобрели терминологический смысл и прочно закрепились в языке документов, например: выбор средств, привлечение к ответственности, взыскание пени. функционально окрашены префиксы книжного происхождения, характерные для офицально-деловых терминов: востребовать, воспретить, избрать, в том числе ряд префиксов иноязычного происхождения: анти-, архи-, интер-, экстра- (антисанитарный). Особенности делового общения. Виды делового общения, их характеристика. Речевой этикет делового человека. Деловое общение - это сложный многоплановый процесс развития контактов между людьми в служебной сфере. Его участники выступают в официальных статусах и ориентированы на достижение цели, конкретных задач. Значительную часть делового общения занимает служебное общение, т. е. взаимодействие людей, осуществляемое в рабочее время, в стенах организации. Однако деловое общение - понятие более широкое, чем служебное, так как включает в себя взаимодействие и наемных работников, и собственников-работодателей, происходит не только в организациях, но и на различных деловых приемах, семинарах, выставках и пр. Специфической особенностью названного процесса является регламентированность, т. е. подчинение установленным ограничениям, которые определяются национальными и культурными традициями, профессиональными этическими принципами. Регламентированность делового общения выражается также во внимании к речи. Обязательно соблюдение речевого этикета - разработанных обществом норм языкового поведения, типовых готовых "формул", позволяющих организовать этикетные ситуации приветствия, просьбы, благодарности и т. д. (например, "здравствуйте", "будьте добры", "разрешите принести извинения", "счастлив, познакомиться с Вами"). Эти устойчивые конструкции выбираются с учетом социальных, возрастных, психологических характеристик. Структура и функции делового общения. Деловое общение есть частный вид общения. Ему присущи как общие черты характеристики этой формы взаимодействия, так и специфические ее проявления в образовательном процессе. Поэтому прежде чем определять структуру и функции делового общения, обратим внимание еще раз на характеристики общения в целом.Общение как коммуникативную деятельность характеризуют: Г.М.Андреева, А.А.Леонтьев, М.И.Лисина, Е.В.Руденский и многие другие исследователи. По их мнению, структуру общения представляют совокупностью следующих компонентов: коммуникативный, включающий обмен информацией; интерактивный, предусматривающий организацию взаимодействия; перцептивный, отражающий процессы восприятия и формирования образа другого человека и установления взаимодействия. Данные компоненты характеризуют и функции делового общения как феномена. Выделяют различные виды общения, которые чаще всего определяются по специфике обратной связи. Различают прямое и косвенное общение. Прямое общение предполагает личные контакты и непосредственное восприятие друг друга общающимися людьми. Косвенное общение осуществляется через посредников, например при проведении переговоров между враждующими сторонами. По средствам общение может быть: непосредственным и опосредованным. По контингенту участников: межличностным, личностно-групповым и массовым. По длительности выделяют: кратковременное и длительное. По степени завершенности: законченное и незаконченное. Общим требованием к деловому общению считается приветливое и предупредительное отношение ко всем коллегам по работе, партнерам, независимо от личных симпатий и антипатий. Деловое общение отличается от общения в широком смысле тем, что в его процессе ставятся цель и конкретные задачи, которые требуют своего решения. В деловом общении невозможно прекратить взаимоотношения с партнером (по крайней мере, без потерь для обеих сторон). Регламентированность делового взаимодействия выражается также во внимании к речи. Обязательно соблюдение речевого этикета — разработанных обществом норм языкового поведения, типовых готовых «формул», позволяющих организовать этикетные ситуации приветствия, просьбы, благодарности и т. д. (например, «здравствуйте», «будьте добры», «разрешите принести извинения», «счастлив познакомиться с вами»). Эти устойчивые конструкции выбираются с учетом социальных, возрастных, психологических характеристик. Деловое общение как взаимодействие предполагает, что люди устанавливают контакт друг с другом, обмениваются определенной информацией для того, чтобы строить совместную деятельность, сотрудничество. Этапы общения: • установка контакта (знакомство, понимание другого человека); • ориентировка в ситуации общения, осмысление происходящего, выдержка паузы; • обсуждение интересующей проблемы; • решение проблемы; • завершение контакта (выход из него). Служебные контакты строятся на партнерских началах, исходят из взаимных запросов и потребностей, из интересов дела. Такое сотрудничество повышает трудовую и творческую активность, является важным фактором технологического процесса производства, бизнеса. Виды делового общения по способу обмена информацией — устное и письменное. Устные виды, в свою очередь, подразделяются на монологические и диалогические формы. К монологическим формам общения относят приветственную речь; торговую (реклама); информационную; доклад (на заседании, собрании). Диалогические формы делового общения: · деловой разговор (кратковременный контакт, преимущественно на одну тему); · деловая беседа (обмен сведениями, сопровождающийся принятием решений); · переговоры (обсуждение с целью заключения соглашения по какому-либо вопросу); |