Практическое занятие № 3

Вопросы:

Принцип временной организации клетки.

Клеточный цикл:

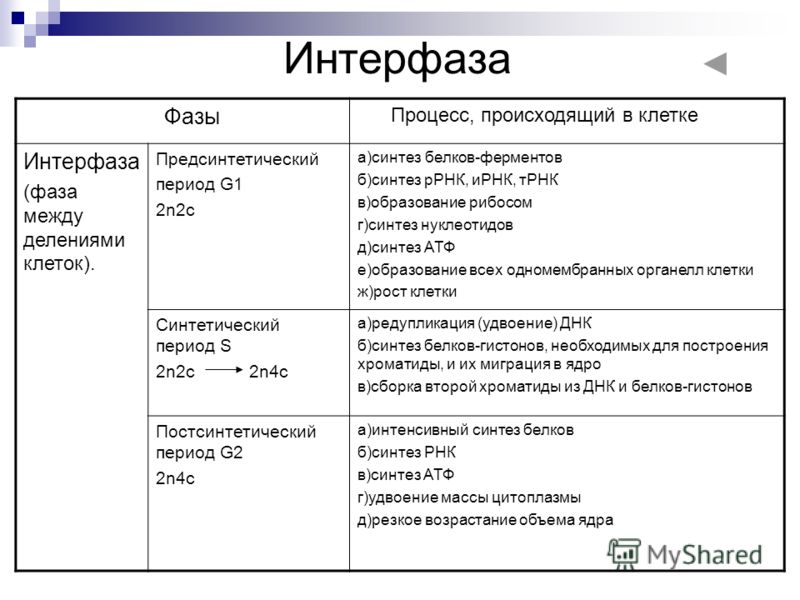

2.1. интерфаза ( происходящие периоды и процессы);

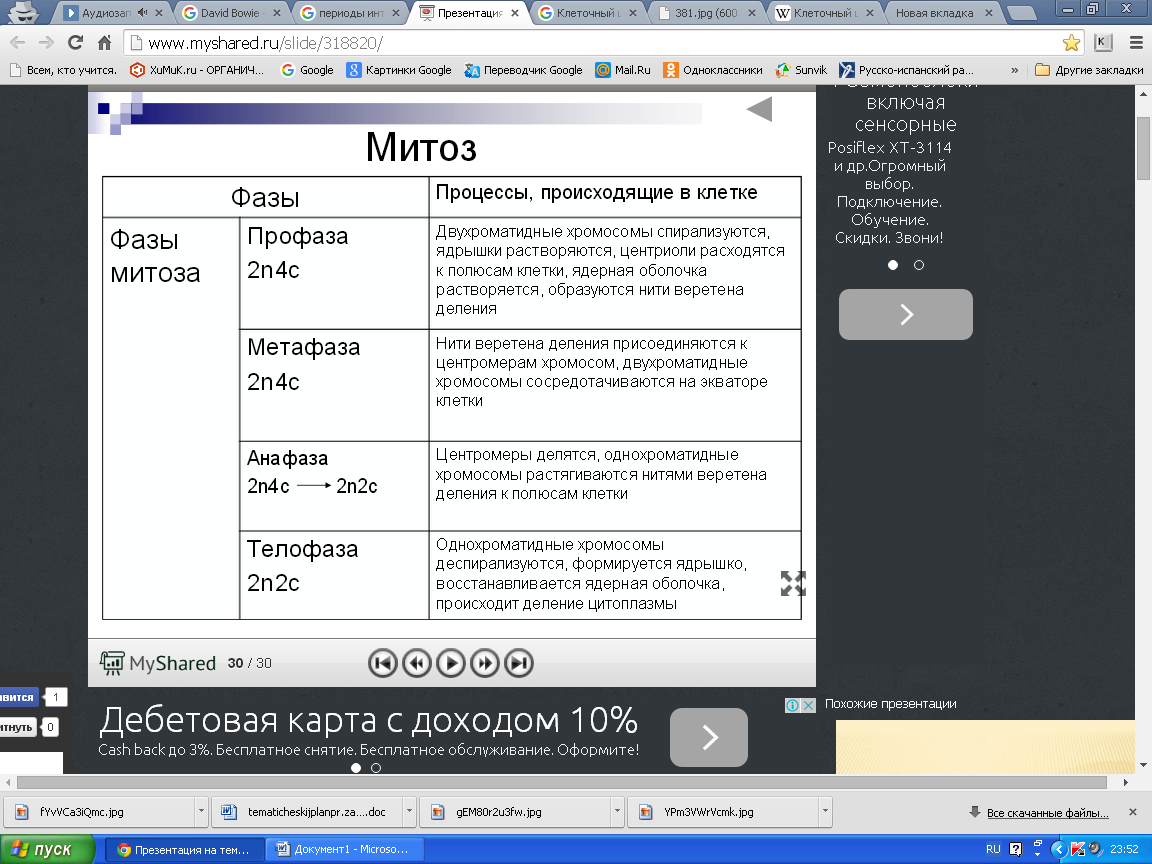

2.2. собственно митоз (характеристика всех ваз);

Хромосома – форма структурно-функциональной организации наследственного материала, а также её:

а) химический состав;

б) структурная организация;

в) морфология хромосом;

г) понятие о гетеро- и эухроматине;

Амитоз и его особенности:

а) эндомитоз;

б) политения;

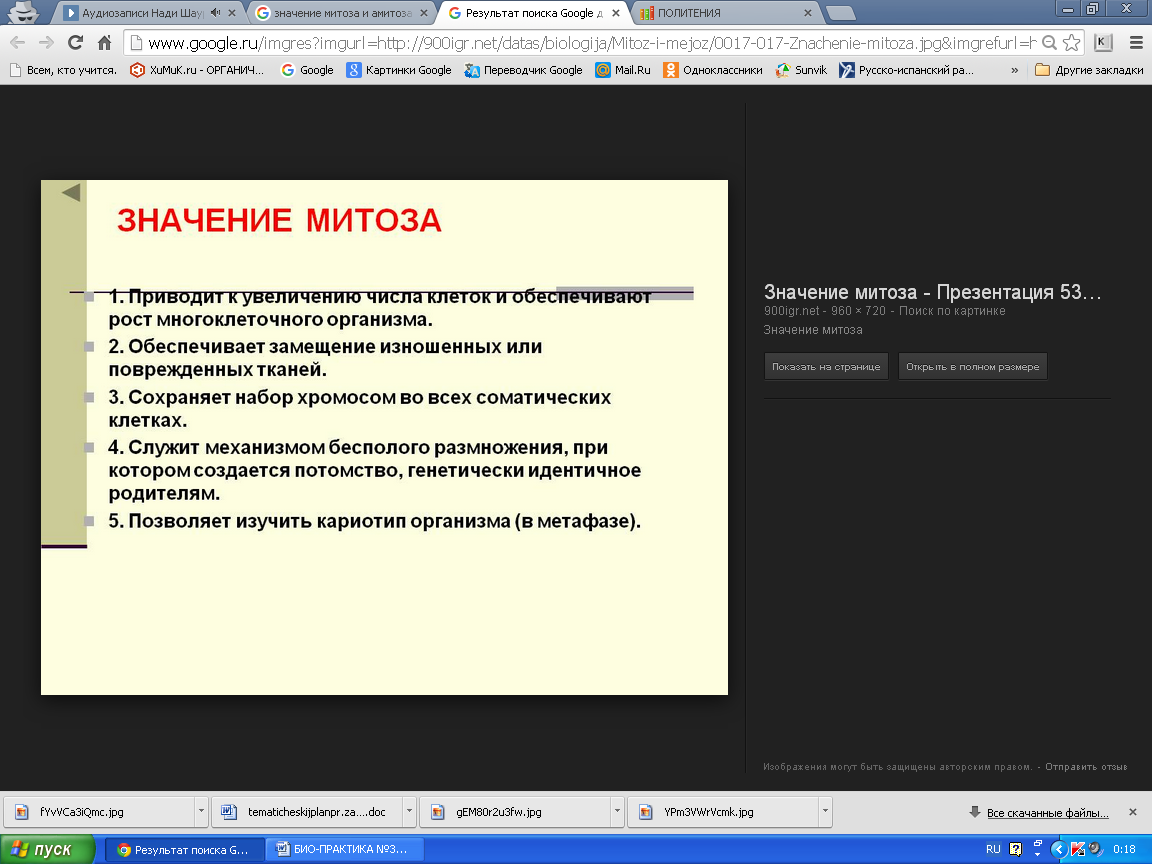

Биологическое значение митоза и амитоза.

Факторы, оказывающие влияние на деление клеток.

Какова роль митоза в следующих животных процессах:

а) рост;

б) развитие;

в) регенерация;

г) образование раковых клеток;

Принцип временной организации клетки.

Время существования клетки от ее образования до следующего деления или смерти называют жизненным циклом клетки (ЖЦК). В ЖЦК эукариотических клеток многоклеточного организма можно выделить несколько периодов (фаз), каждый из которых характеризуется определенными морфологическими и функциональными особенностями:

- фаза размножения и роста

- фаза дифференцировки

- фаза нормальной активности

- фаза старения и смерти клетки.

В жизненном цикле клетки можно также выделить митотический цикл, включающий подготовку клетки к делению и само деление.

Основные принципы организации ЖЦК:

1. Продолжительность клеточного цикла различна в зависимости от типа клеток.

Определить продолжительность ЖЦК специализированных клеток различных органов можно с помощью вычисления митотического индекса, т. е. определением доли клеток, находящихся в митозе. Пример: Клетки печени, на препарате обнаружено 3 митоза на 25000 клеток, продолжительность митоза предположительно – 1 час. Доля делящихся клеток – 3: 25000 = 0,00012. Если митоз длится 1 час, а доля клеток в митозе – 0,00012, то 1 час составляет 0,0012 часть от общей продолжительности ЖЦК. Следовательно, длительность цикла составит 1: 0,00012 = 8300 часов (1 год – 8760 час) .

2. В нормальных клетках каждая стадия клеточного цикла зависит от правильного завершения предыдущей стадии. Контроль за основными процессами, происходящими в определенную стадию ЖЦК осуществляют многочисленные ферментативные и белковые системы клеток. При неблагоприятных условиях могут возникать задержки прохождения стадий клеточного цикла.

3. Усиление дифференцировки клеток сопровождается снижением их митотической активности. А это, в свою очередь, предполагает наличие временных рамок продолжительности жизни многоклеточных организмов. Старение и смерть многоклеточных – это расплата за те преимущества, которые дает специализация клеток.

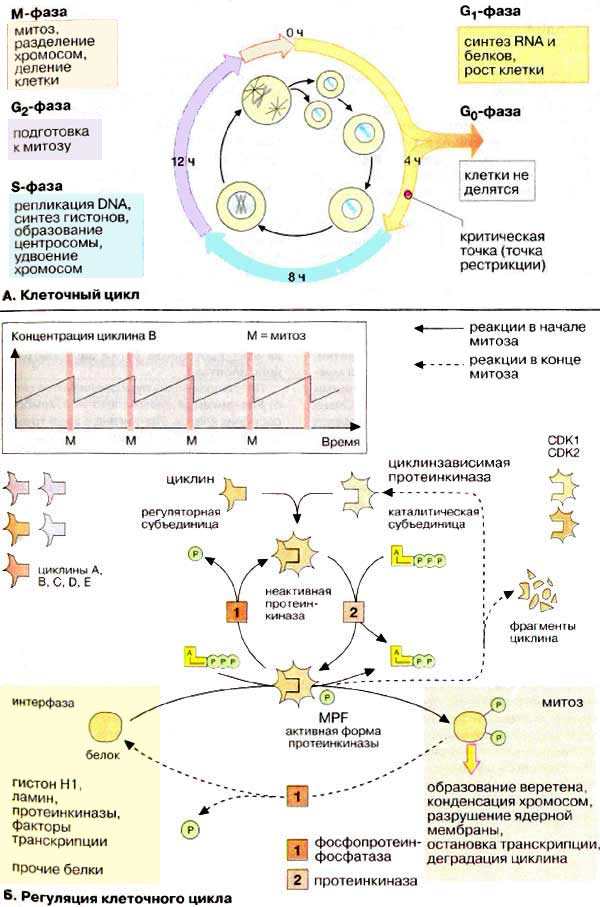

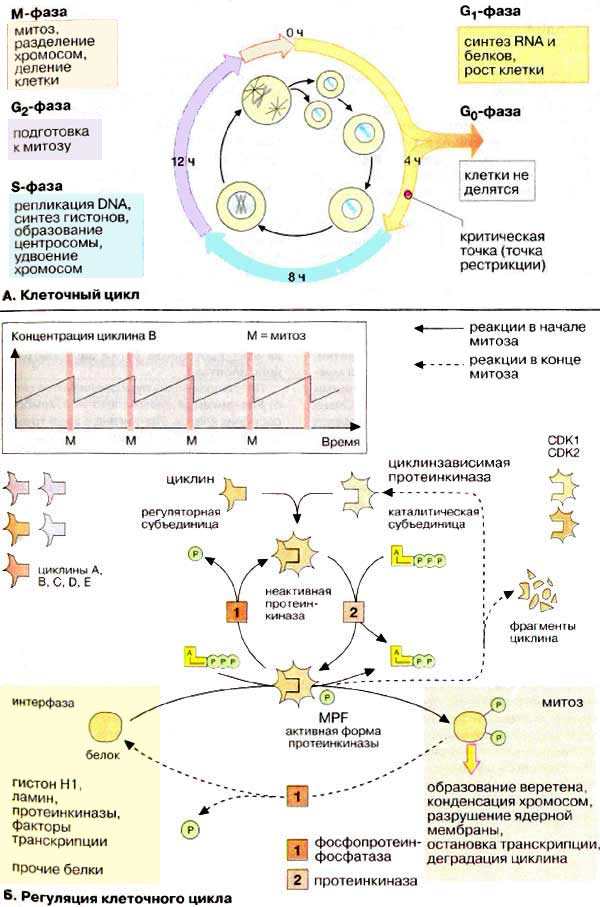

Клеточный цикл:

Общее понятие: Клеточный цикл — это период существования клетки от момента её образования путем деления материнской клетки до собственного деления или гибели.

Поэтапный процесс:

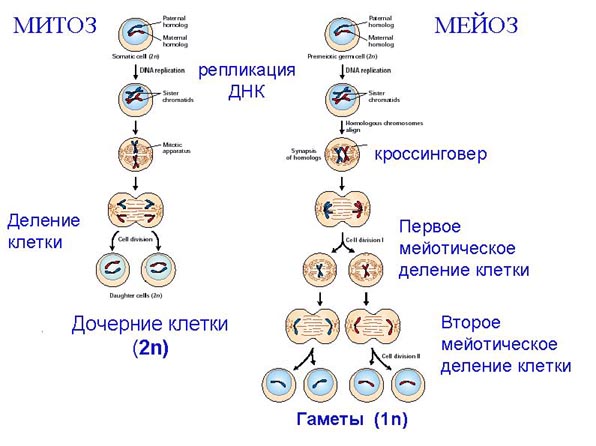

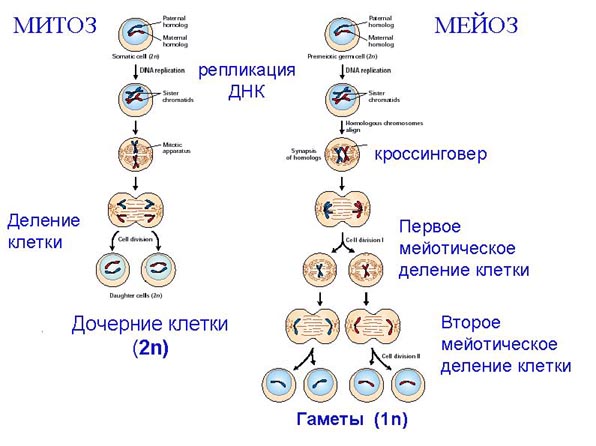

Клеточный цикл эукариот состоит из двух периодов:

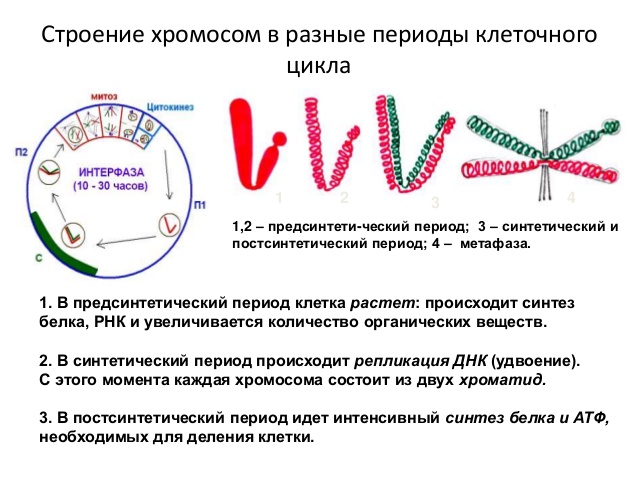

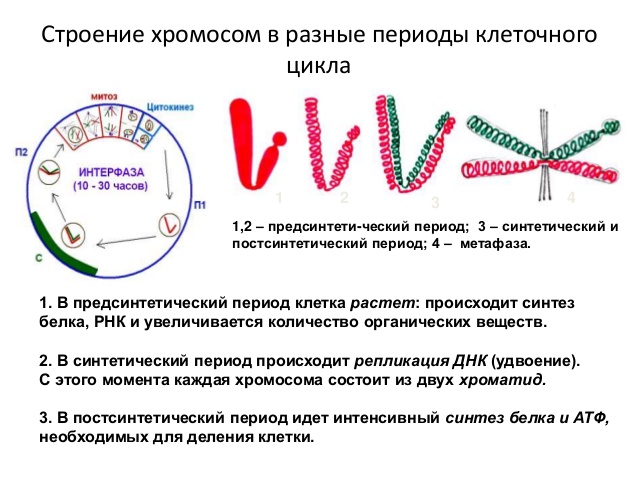

Период клеточного роста, называемый «интерфаза», во время которого идет синтез ДНК и белков и осуществляется подготовка к делению клетки.

Периода клеточного деления, называемый «фаза М» (от слова mitosis — митоз).

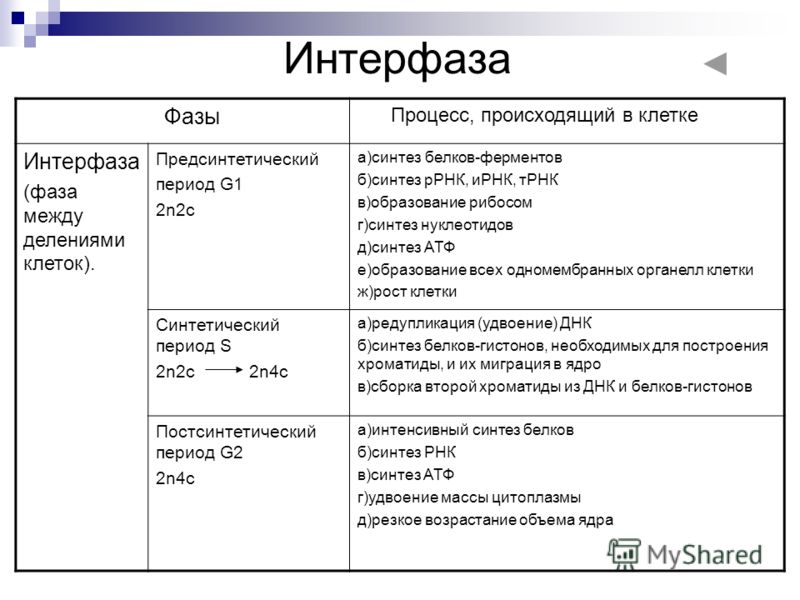

Интерфаза состоит из нескольких периодов:

G1-фазы (от англ. gap — промежуток), или фазы начального роста, во время которой идет синтез мРНК, белков, других клеточных компонентов;

S-фазы (от англ. synthesis — синтез), во время которой идет репликация ДНК клеточного ядра, также происходит удвоениецентриолей (если они, конечно, есть).

G2-фазы, во время которой идет подготовка к митозу.

У дифференцировавшихся клеток, которые более не делятся, в клеточном цикле может отсутствовать G1 фаза. Такие клетки находятся в фазе покоя G0.

Период клеточного деления (фаза М) включает две стадии:

кариокинез (деление клеточного ядра);

цитокинез (деление цитоплазмы).

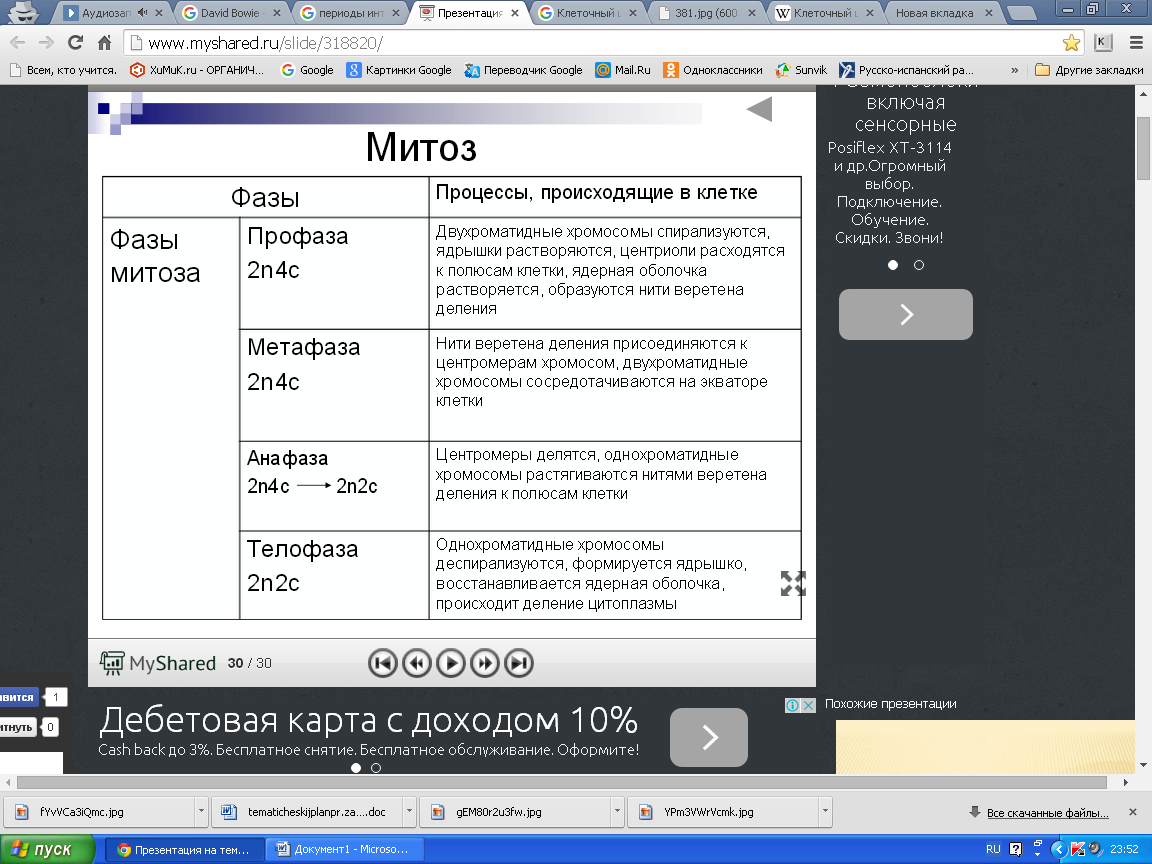

В свою очередь, митоз делится на пять стадий.

Описание клеточного деления базируется на данных световой микроскопии в сочетании с микрокиносъемкой и на результатах ветовой и электронной микроскопии фиксированных и окрашенных клеток.

интерфаза (происходящие периоды и процессы);

Период клеточного роста, называемый «интерфаза», во время которого идет синтез ДНК и белков и осуществляется подготовка к делению клетки. Периода клеточного деления, называемый «фаза М» (от слова mitosis — митоз).

2.2. собственно митоз (характеристика всех ваз);

Отдельная схема клеточного цикла:

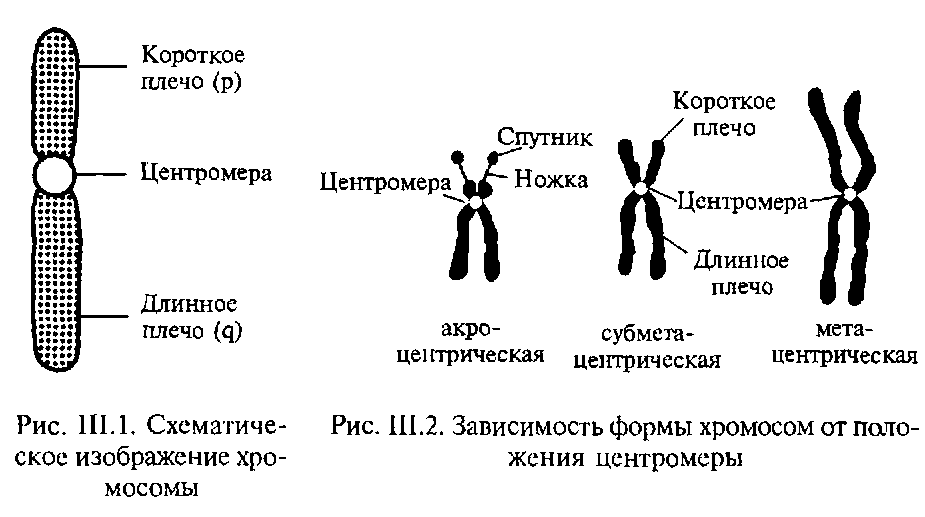

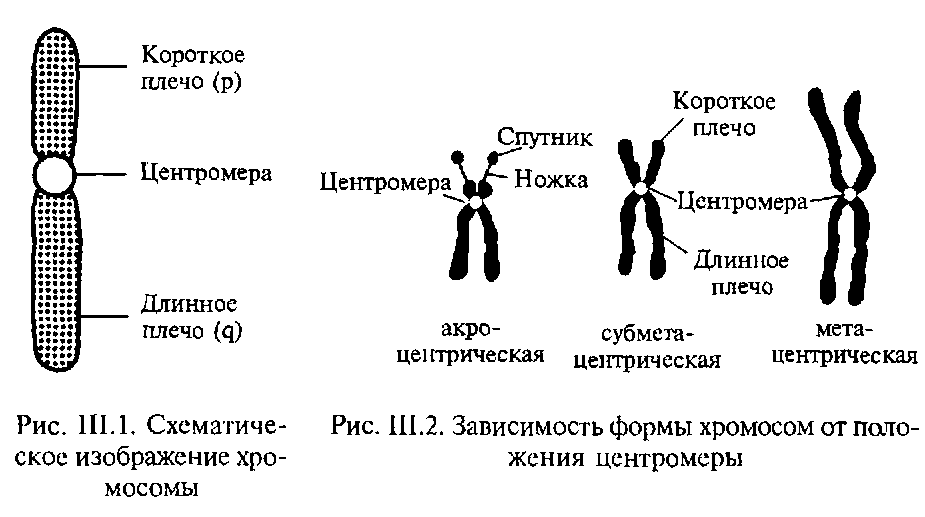

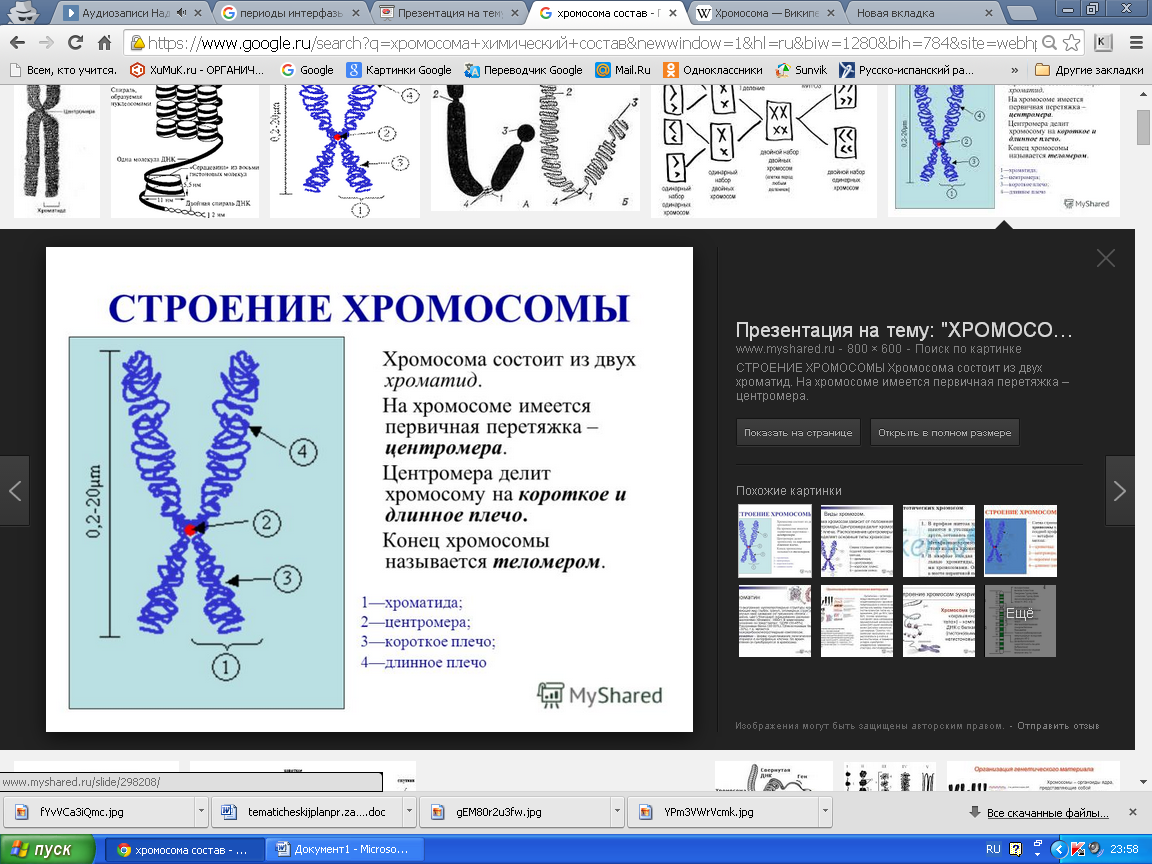

Хромосома – форма структурно-функциональной организации наследственного материала, а также её:

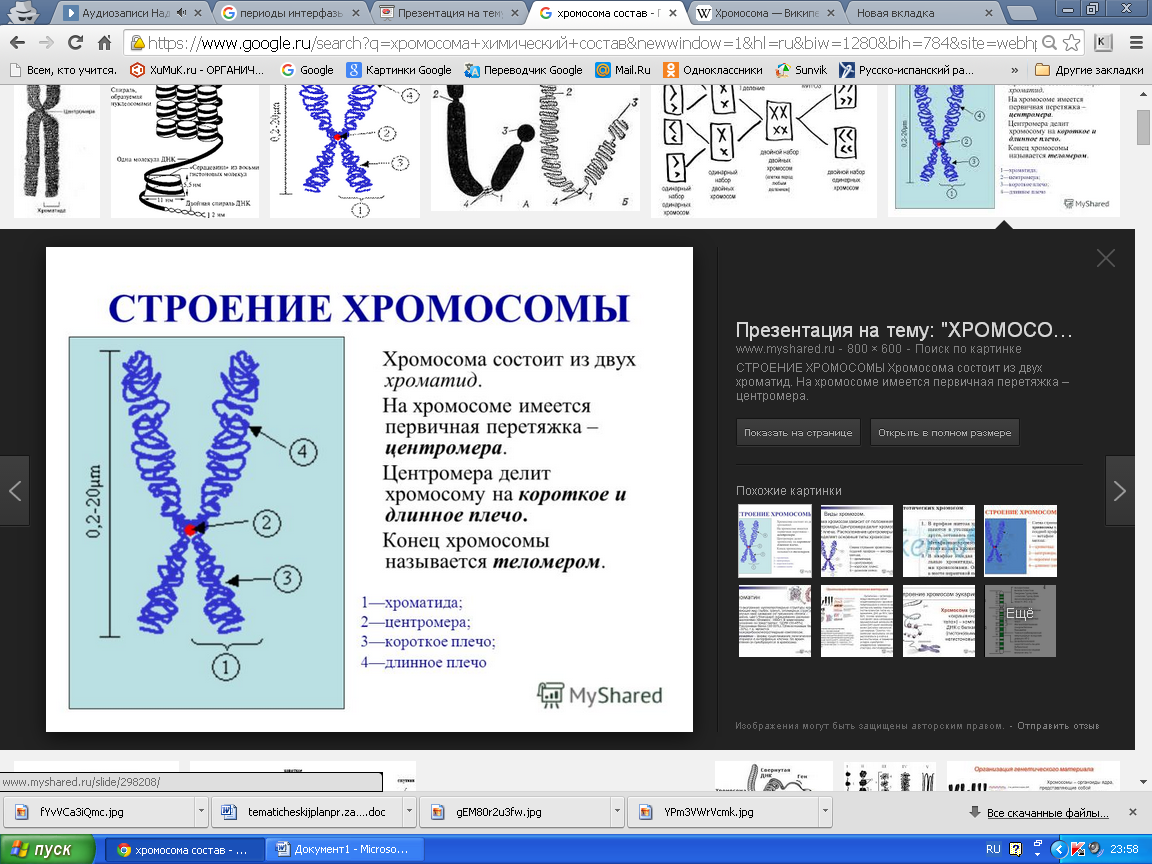

Хромосомы — нуклеопротеидные структуры в ядреэукариотической клетки, в которых сосредоточена бо́льшая часть наследственной информации и которые предназначены для её хранения, реализации и передачи.

а) химический состав (статья);

Изучение химической организации хромосом эукариотических клеток показало, что они состоят в основном из ДНК и белков, которые образуют нуклеопротеиновый комплекс—хроматин, получивший свое название за способность окрашиваться основными красителями.

Как было доказано многочисленными исследованиями, ДНК является материальным носителем свойств наследственности и изменчивости и заключает в себе биологическую информацию — программу развития клетки, организма, записанную с помощью особого кода. Количество ДНК в ядрах клеток организма данного вида постоянно и пропорционально их плоидности. В диплоидных соматических клетках организма ее вдвое больше, чем в гаметах. Увеличение числа хромосомных наборов в полипловдных клетках сопровождается пропорциональным увеличением количества ДНК в них.

Белки составляют значительную часть вещества хромосом. На их долю приходится около 65% массы этих структур. Все хромосомные белки разделяются на две группы: гистоны и негистоновые белки.

Гистоны (Гистоны — обширный класс ядерных белков, выполняющих две основные функции: они участвуют в упаковке нитей ДНК в ядре и в эпигенетической регуляции таких ядерных процессов, как транскрипция, репликация и репарация. )представлены пятью фракциями: HI, Н2А, Н2В, НЗ, Н4. Являясь положительно заряженными основными белками, они достаточно прочно соединяются с молекулами ДНК, чем препятствуют считыванию заключенной в ней биологической информации. В этом состоит их регуляторная роль. Кроме того, эти белки выполняют структурную функцию, обеспечивая пространственную организацию ДНК в хромосомах (см. разд. 3.5.2.2).

Число фракций негистоновых белков превышает 100. Среди них ферменты синтеза и процессинга РНК, редупликации и репарации ДНК. Кислые белки хромосом выполняют также структурную и регуляторную роль. Помимо ДНК и белков в составе хромосом обнаруживаются также РНК, липиды, полисахариды, ионы металлов.

РНК хромосом представлена отчасти продуктами транскрипции, еще не покинувшими место синтеза. Некоторым фракциям свойственна регуляторная функция.

Регуляторная роль компонентов хромосом заключается в «запрещении» или «разрешении» списывания информации с молекулы ДНК.

Массовые соотношения ДНК: гистоны: негистоновые белки: РНК: липиды — равны 1:1:(0,2—0,5):(0,1—0,15):(0,01—-0,03). Другие компоненты встречаются в незначительном количестве.

б) структурная организация;

Дополнительно:

в) морфология хромосом;

г) понятие о гетеро- и эухроматине;

Гетерохроматин — участки хроматина, находящиеся в течение клеточного цикла в конденсированном (компактном) состоянии. Особенностью гетерохроматиновой ДНКявляется крайне низкая транскрибируемость (процесс синтеза РНК с использованием ДНК в качестве матрицы, происходящий во всех живых клетках. Другими словами, это перенос генетической информации с ДНК на РНК)

Эухроматин, активный хроматин — участки хроматина, сохраняющие деспирализованное состояние элементарных дезоксирибонуклеопротеидных нитей (ДНП) в покоящемся ядре, т. е. в интерфазе (в отличие от других участков, сохраняющих спирализованное состояние — гетерохроматина).

Эухроматин отличается от гетерохроматина также способностью к интенсивному синтезу рибонуклеиновой кислоты (РНК) и большим содержанием негистоновых белков. В нём, помимо ДНП, имеются рибонуклеопротеидные частицы (РНП-гранулы) диаметром 200—500, которые служат для завершения созревания РНК и переноса ее в цитоплазму. Эухроматин содержит большинство структурных генов организма.

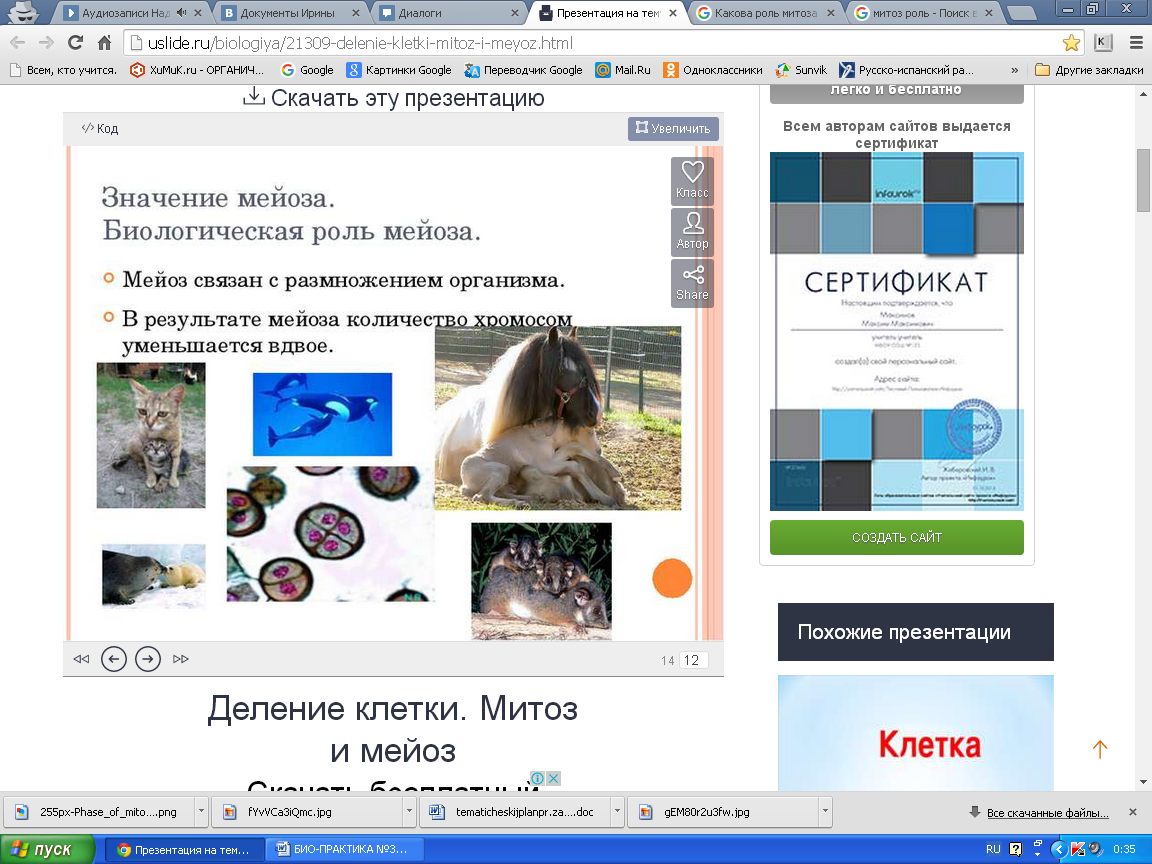

Амитоз и его особенности:

Амитоз, или прямое деление клетки — деление клеток простым разделением ядра надвое.

а) эндомитоз;

Эндомитоз — процесс удвоения числа хромосом в ядрах клеток многих протистов, растений и животных, за которым не следует деления ядра и самой клетки. В процессе эндомитоза (в отличие от многих форммитоза) не происходит разрушения ядерной оболочки и ядрышка, не происходит образование веретена деления и не реорганизуется цитоплазма, но при этом (как и при митозе) хромосомы проходят циклы спирализации и деспирализации.

Повторные эндомитозы приводят к возникновению полиплоидных ядер, отчего в клетке увеличивается содержание ДНК.

Также эндомитозом называют многократное удвоение молекул ДНК в хромосомах без увеличения числа самих хромосом; как результат образуются политенные хромосомы. При этом происходит значительное увеличение количества ДНК в ядрах.

Примеры

У винограда эндомитоз был обнаружен в кончиках молодых корней сорта «Фоль бланш». По своему происхождению, большинство известных полиплоидных сортов винограда возникло на основе соматических мутаций в результате спонтанного образования полиплоидных клеток путем эндомитоза. При определённых благоприятных условиях эти клетки занимают апикальное положение и, делясь в дальнейшем путём митоза, дают начало полиплоидным побегам на диплоидных кустах. От таких побегов возникли, например, тетраплоидные клоны:

«Шабаш крупноягодный»,

«Рислинг крупноягодный»

и другие,

а также спонтанные тетраплоидные сорта винограда:

«Шасла гро Куляр белая»,

«Шасла гро Куляр розовая», «Шасла бернардская»

и другие.

б) политения;

ПОЛИТЕНИЯ - образование в ядре соматич. клеток не-рых двукрылых, простейших и растений гигантских многонитчатых (политенных) хромосом, превышающих по размерам всотни раз обычные. За счёт многократной репликации исходной хромосомы без последующего еёрасхождения число хромонем (иногда св. 1000) и кол-во ДНК увеличиваются, что и приводит к увеличению диаметра и длины хромосом.

Функции

Помимо увеличения размеров ядра и размеров клетки, политенные хромосомы, так как содержат большое число копий генов, усиливают их экспрессию. Это, в свою очередь, увеличивает производство необходимых специализированной клетке белков. Например, в клетках слюнных желёз личинок D. melanogaster хромосомы подвергаются множеству кругов эндоредупликации, чтобы образовывать большое количество клейкого вещества до окукливания.

В других случаях тандемная дупликация участков, расположенных вблизи центромеры Х-хромосомы, наблюдающаяся в клетках слюнных желёз и кишечника, приводит к возникновению мутации Bar, проявляющейся в изменении формы глаза.

Биологическое значение митоза и амитоза.

АМИТОЗ — прямое деление клетки путем перетяжки или инвагинации. Во время амитоза клетка находится всостоянии интерфазы: в ней не происходит конденсации хромосом и не образуется аппарат деления (ахроматиновое веретено, полюса) . Амитоз не обеспечивает равномерного распределения хромосом между дочерними клетками, в связи с чем дочерние ядра и клетки часто имеют разный размер. Амитотическое деление ядра обычно не сопровождается цитокинезом, в результате образуются двуядерные имногоядерные клетки. Амитоз особенно свойствен полиплоидным и стареющим клеткам.

Факторы, оказывающие влияние на деление клеток.

Фитогормоны – гормоны роста растений. Фитогормоны это вещества, вырабатывающиеся в процессе естественного обмена веществ и оказывающие в ничтожных количествах регуляторное влияние, координирующее физиологические процессы. В этой связи к ним часто применяется термин природные регуляторы роста. Гормоны способны к передвижению по растению и их влияние носит дистанционный характер. Большинство физиологических процессов, в первую очередь рост, формообразование и развитие растений, регулируется гормонами. Гормоны играют ведущую роль в адаптации растений к условиям среды.

|

|

Ауксины. Основным гормоном типа ауксина является Основным гормоном типа ауксина является β-индолилуксусная кислота (ИУК). Наиболее богаты ауксинами растущие части растительного организма: верхушки стебля, молодые растущие части листьев, почки, завязи, развивающиеся семена, а также пыльца. Наиболее богаты ауксинами растущие части растительного организма: верхушки стебля, молодые растущие части листьев, почки, завязи, развивающиеся семена, а также пыльца. Образование ауксинов происходит в меристематических клетках. Образование ауксинов происходит в меристематических клетках. Основным источником для образования β- индолилуксусная кислоты (ИУК) является аминокислота триптофан. Основным источником для образования β- индолилуксусная кислоты (ИУК) является аминокислота триптофан.

|

|

Физиологические проявления действия ауксинов. Ауксины влияют на рост клеток в фазу растяжения; Ауксины влияют на рост клеток в фазу растяжения; Ауксины вызывают изменение направления дифференциации клеток; Ауксины вызывают изменение направления дифференциации клеток; Ауксины вызывают дифференциацию ксилемы, индуцируют корнеобразование; Ауксины вызывают дифференциацию ксилемы, индуцируют корнеобразование; Ауксины влияют на разрастание завязи и плодообразование; Ауксины влияют на разрастание завязи и плодообразование; Ауксины являются регуляторами притока воды и питательных веществ. Ауксины являются регуляторами притока воды и питательных веществ.

|

|

|

Гиббериллины. Наиболее распространенный гиббереллин – гибберелловая кислота (ГК). Наиболее распространенный гиббереллин – гибберелловая кислота (ГК). Основное место образования гиббереллинов – листья. Основное место образования гиббереллинов – листья. Гиббереллины существуют в 2 формах: свободной и связанной. Гиббереллины существуют в 2 формах: свободной и связанной. Образование гиббереллинов идет путем превращения мевалоновой кислоты в геранил-гераниол и далее через каурен в гибберелловую кислоту. Образование гиббереллинов идет путем превращения мевалоновой кислоты в геранил-гераниол и далее через каурен в гибберелловую кислоту.

|

|

Физиологические проявления действия гиббереллинов. Гиббереллины обладают способностью резко усиливать рост стебля у карликовых форм различных растений. Гиббереллины обладают способностью резко усиливать рост стебля у карликовых форм различных растений. Гиббереллины усиливают вытягивание стебля у многих нормальных растений. Гиббереллины усиливают вытягивание стебля у многих нормальных растений. Гиббереллины как и ауксины являются гормонами роста. Гиббереллины как и ауксины являются гормонами роста. Гиббереллины участвуют в разрастании завязи и образования плодов. Гиббереллины участвуют в разрастании завязи и образования плодов. Гиббереллины усиливают процесс фотосинтетического фосфорилирования, в первую очередь нециклического. Гиббереллины усиливают процесс фотосинтетического фосфорилирования, в первую очередь нециклического.

|

|

|

Цитокинины. Цитокинины образуются главным образом и передвигаются в надземные органы по ксилеме. Цитокинины во многом определяют физиологическое влияние корневой системы на обмен веществ надземных органов. Цитокинины образуются главным образом и передвигаются в надземные органы по ксилеме. Цитокинины во многом определяют физиологическое влияние корневой системы на обмен веществ надземных органов. Один из цитокининов, выделенный из кукурузы назван зеатином. Один из цитокининов, выделенный из кукурузы назван зеатином.

|

|

Физиологические проявления действия цитокининов. Цитокинины влияют на деление клеток, в некоторых клетках могут регулировать и их растяжение. Цитокинины влияют на деление клеток, в некоторых клетках могут регулировать и их растяжение. Цитокинины оказывают влияние на направление дифференциации клеток и тканей. Цитокинины оказывают влияние на направление дифференциации клеток и тканей. Цитокинины способствуют пробуждению и росту боковых почек. Цитокинины способствуют пробуждению и росту боковых почек. Цитокинины задерживает старение листьев. Цитокинины задерживает старение листьев. Цитокинины оказывают влияние на ультраструктуру хлоропластов. Цитокинины оказывают влияние на ультраструктуру хлоропластов. Цитокинины повышают устойчивость к различным неблагоприятным условиям среды. Цитокинины повышают устойчивость к различным неблагоприятным условиям среды. Цитокинины усиливают передвижение веществ к обогащенным ими тканям. Цитокинины усиливают передвижение веществ к обогащенным ими тканям.

|

|

|

Абсцизовая кислота. Основными органами синтеза абсцизовой кислоты являются листья. Основными органами синтеза абсцизовой кислоты являются листья. Накапливается преимущественно в хлоропластах. Накапливается преимущественно в хлоропластах. Абсцизовая кислота обнаружена в почках, сухих семенах и клубнях картофеля. Абсцизовая кислота обнаружена в почках, сухих семенах и клубнях картофеля. Абсцизовую кислоту называют еще гормоном стресса. Абсцизовую кислоту называют еще гормоном стресса. Содержание абсцизовой кислоты повышается в почках при переходе растений в состояние покоя и уменьшается с началом ростовых процессов. Содержание абсцизовой кислоты повышается в почках при переходе растений в состояние покоя и уменьшается с началом ростовых процессов.

|

|

Физиологические проявления действия абсцизовой кислоты. Абсцизовая кислота тормозит процессы роста во всех его проявлениях. Абсцизовая кислота тормозит процессы роста во всех его проявлениях. Абсцизовая кислота снижает фотосинтетическое фосфорилирование. Абсцизовая кислота снижает фотосинтетическое фосфорилирование. Абсцизовая кислота вызывает аттрагирующее влияние в формировании плодов, способствует их созреванию, и обуславливает состояние листьев и плодов. Абсцизовая кислота вызывает аттрагирующее влияние в формировании плодов, способствует их созреванию, и обуславливает состояние листьев и плодов. При засухе абсцизовая кислота усиливает поглощение воды корневой системой, стимулирует па сокодвижение. При засухе абсцизовая кислота усиливает поглощение воды корневой системой, стимулирует па сокодвижение.

|

|

|

Этилен. Оказывает тормозящее действие на процессы роста. Оказывает тормозящее действие на процессы роста. Сочные плоды ряда растений (апельсины, бананы и др.) выделяют этилен. Сочные плоды ряда растений (апельсины, бананы и др.) выделяют этилен. Стимулирует созревание плодов. Стимулирует созревание плодов. Образуется в созревающих плодах, в проростках до того, как они выходят на поверхность почвы. Образуется в созревающих плодах, в проростках до того, как они выходят на поверхность почвы.

|

Физиологические проявления действия этилена. Этилен регулирует процесс созревания плодов. Этилен регулирует процесс созревания плодов. Этилен тормозит рост клеток в фазе растяжения, вызывает уменьшение роста стебля и корня в длину, сопровождаемое их утолщением. Этилен тормозит рост клеток в фазе растяжения, вызывает уменьшение роста стебля и корня в длину, сопровождаемое их утолщением. Этилен способствует образованию отделительного слоя и опадению листьев и плодов. Этилен способствует образованию отделительного слоя и опадению листьев и плодов. Этилен ускоряет процесс старения, тормозит рост почек, накапливается в покоящихся органах. Этилен ускоряет процесс старения, тормозит рост почек, накапливается в покоящихся органах.

|

Какова роль митоза в следующих животных процессах:

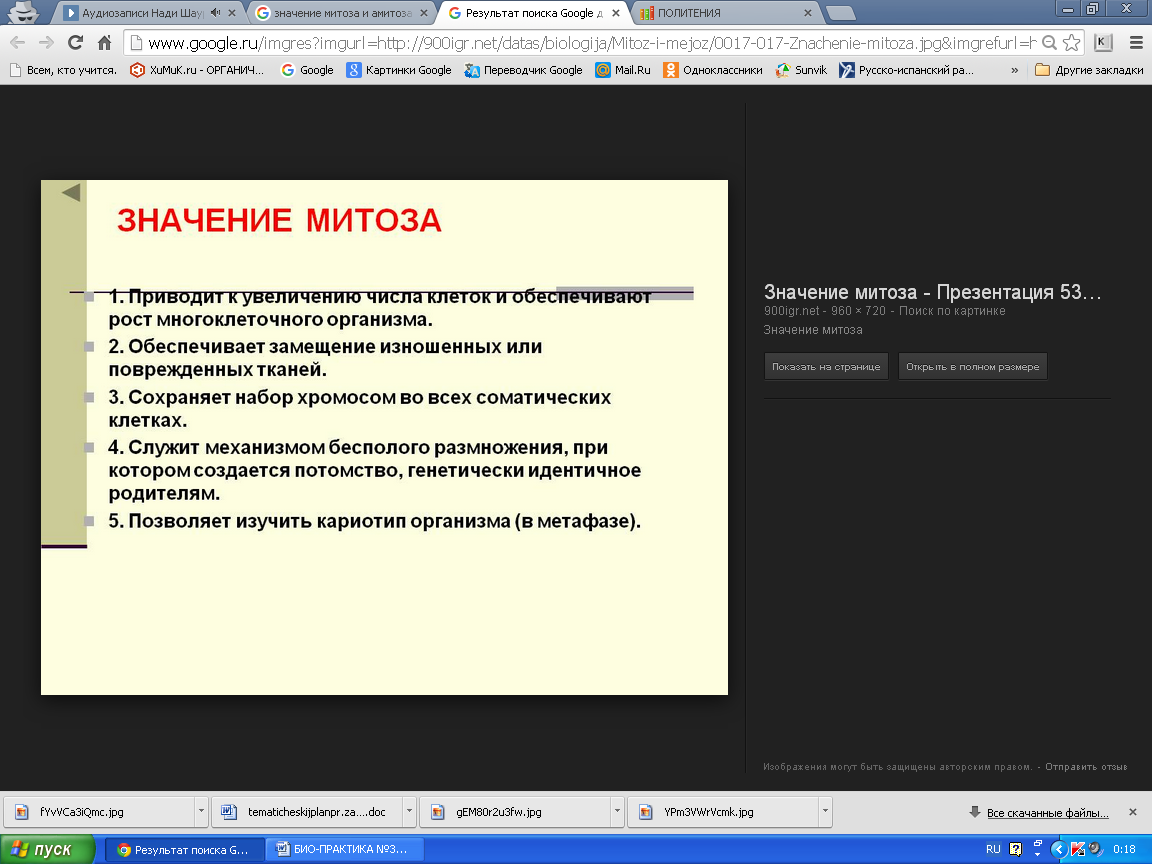

Биологическое значение митоза.

Оно состоит в том, что митоз обеспечивает наследственную передачу признаков и свойств в ряду поколений клеток при развитии многоклеточного организма. Благодаря точному и равномерному распределению хромосом при митозе все клетки единого организма генетически одинаковы.

Митотическое деление клеток лежит в основе всех форм бесполого размножения как у одноклеточных, так и у многоклеточных организмов. Митоз обусловливает важнейшие явления жизнедеятельности: рост, развитие и восстановление тканей и органов и бесполое размножение организмов.

а) рост;

б) развитие;

в) регенерация;

Значение митоза

Митоз является важным средством поддержания постоянства хромосомного набора. В результате митоза осуществляется идентичное воспроизведение клетки. Следовательно, ключевая роль митоза — копирование генетической информации.

Митоз происходит в следующих случаях:

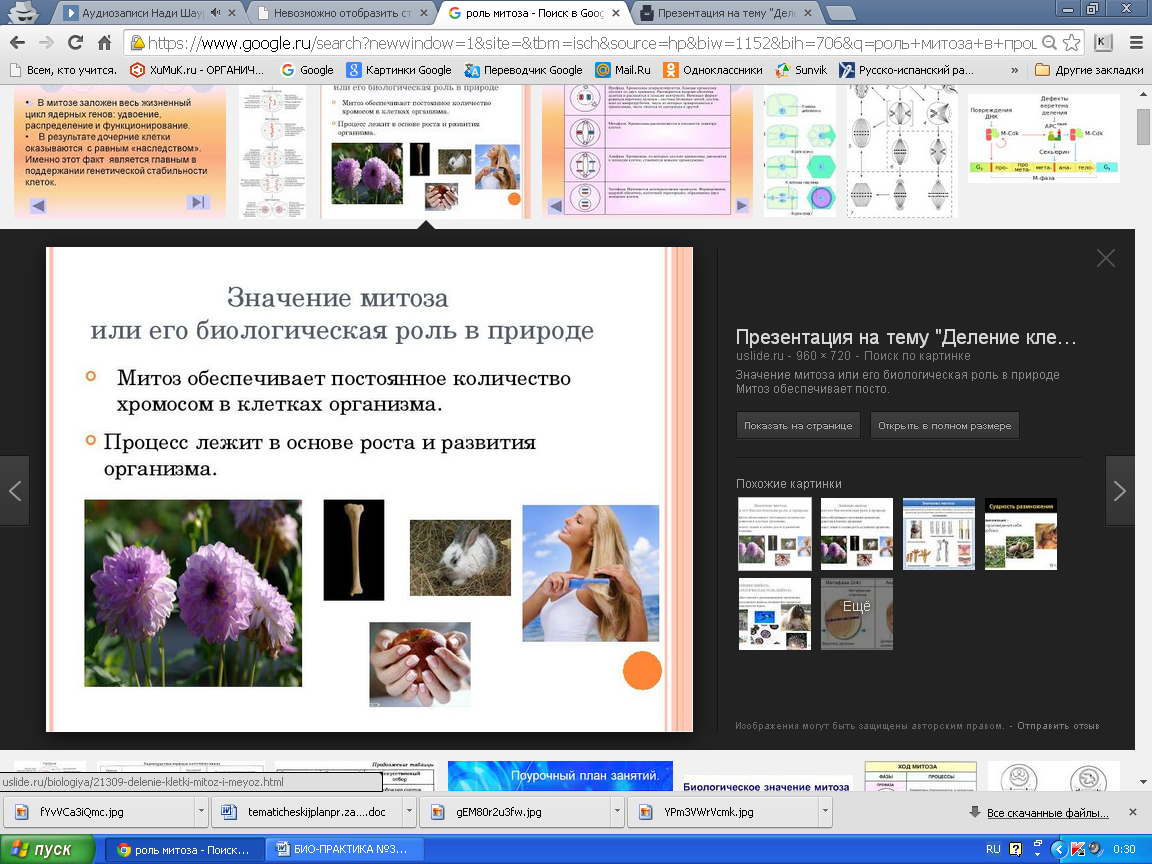

Рост и развитие. Количество клеток в организме в процессе роста увеличивается благодаря митозу. Это лежит в развитиимногоклеточного организма из единственной клетки — зиготы, а также роста многоклеточного организма.

Перемещение клеток. В некоторых органах организма, например, коже и пищеварительном тракте, клетки постоянно отшелушиваются и заменяются новыми. Новые клетки образуются путём митоза, а потому являются точными копиями своих предшественников. Схожим путём поисходит замена красных кровяных клеток — эритроцитов, имеющих короткую продолжительность жизни — 4 месяца, а новые эритроциты формируются путём митоза.

Регенерация. Некоторые организмы способны восстанавливать утраченные части тела. В этих случаях образование новых клеток часто идёт путём митоза. Например, благодаря митозу морская звезда восстанавливает утраченные лучи.

Бесполое размножение. Некоторые организмы образуют генетически идентичное потомство путём бесполого размножения. Например, гидра размножается бесполым способом при помощи почкования. Поверхностные клетки гидры подвергаются митозу и образуют скопления клеток, называемые почками. Митоз продолжается и в клетках почки, и она вырастает во взрослую особь. Сходное клеточное деление происходит при вегетативном размножении растений.

г) образование раковых клеток;

Особенности митотического режима при гиперпластических и диспластических процессах и в опухолевых клетках.

Для многих нормальных эпителиальных тканей характерны умеренная митотическая активность, которая, однако, значительно выше в быстро обновляющихся тканях; примерно одинаковое количество клеток в стадии профазы и метафазы с преобладанием иногда первой; невысокая частота патологических митозов.

При фоновых процессах (умеренная дисплазия эпителия гортани и шейки матки, эпидермизация псевдоэрозий шейки матки, простая железисто-кистозная гиперплазия эндометрия и др. ) отмечают некоторое увеличение митотической активности, небольшое преобладание клеток в стадии метафазы, повышение количества патологических митозов, среди которых около 90% составляют колхициноподобные метафазы и отставание хромосом в метафазе.

При гиперпластических и диспластических процессах, которые могут рассматриваться как предраковые (тяжелая дисплазия шейки эпителия матки, атипическая гиперплазия эпителия гортани и др ), а также при некоторых доброкачественных опухолях может наблюдаться дальнейшее нарастание нарушений митотического режима, связанных с преобладанием метафаз, учащением числа патологических митозов и их разнообразие с появлением разновидностей, ведущих к анеуплоидии, расширение зоны, где встречаются делящиеся клетки.

Для клеток злокачественных опухолей характерно преобладание метафаз над другими стадиями митоза, резкое возрастание частоты патологических митозов, различная степень повышения митотической активности, нередко незначительная. Существуют опухоли, в которых митотическая активность ниже, чем в нормальных тканях. Мнение, что во всех опухолях клетки делятся чаше, чем в норме, неверно. Нет, по-видимому, и прямой связи между митотической активностью и быстротой роста опухоли.

+ Общая схема на повторение:

|

Скачать 2.85 Mb.

Скачать 2.85 Mb.