возбудители РНК болезней. срсВозбудители болезней, вызываемые РНК-содержащими вирусами. Возбудители болезней, вызываемые рнксодержащими вирусами

Скачать 1.36 Mb. Скачать 1.36 Mb.

|

|

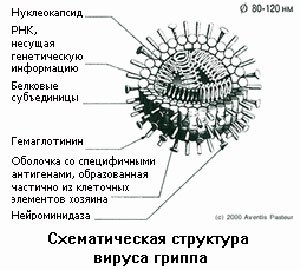

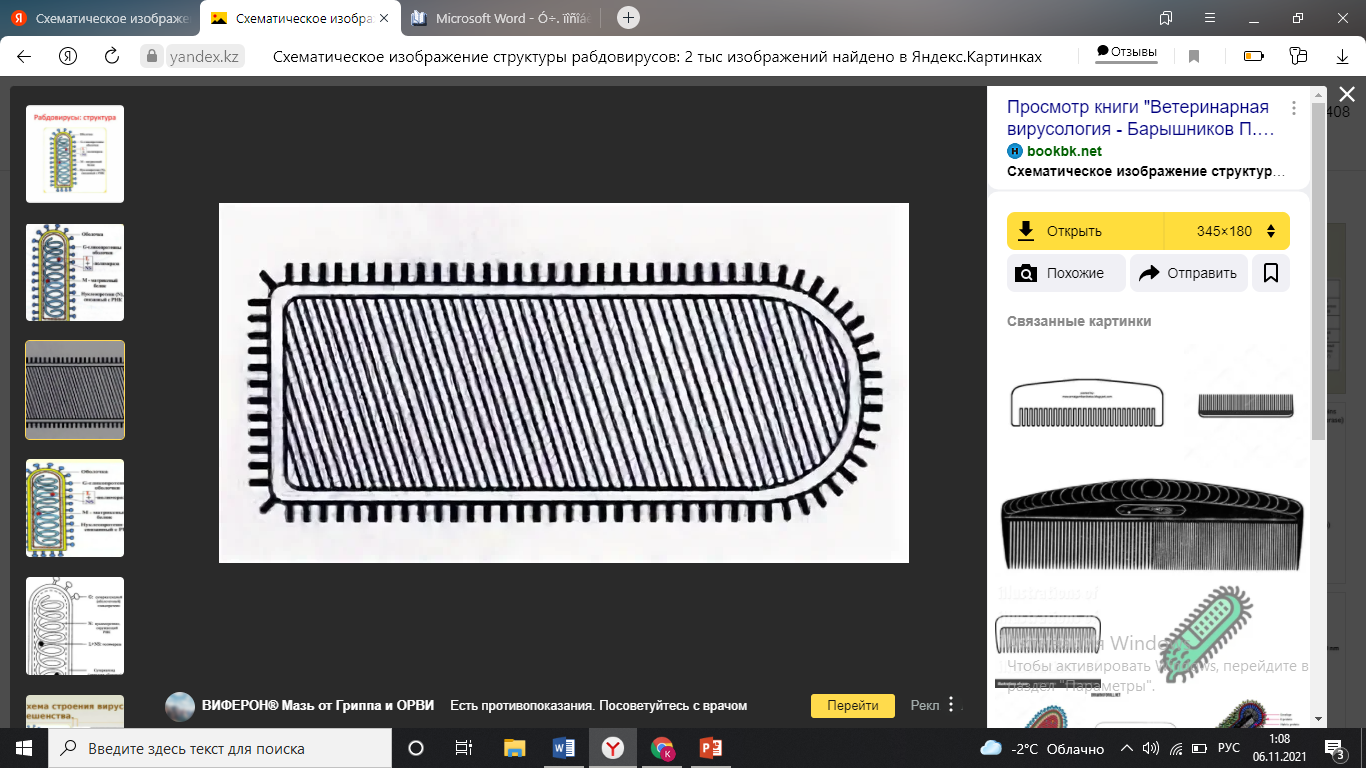

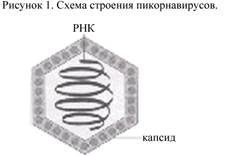

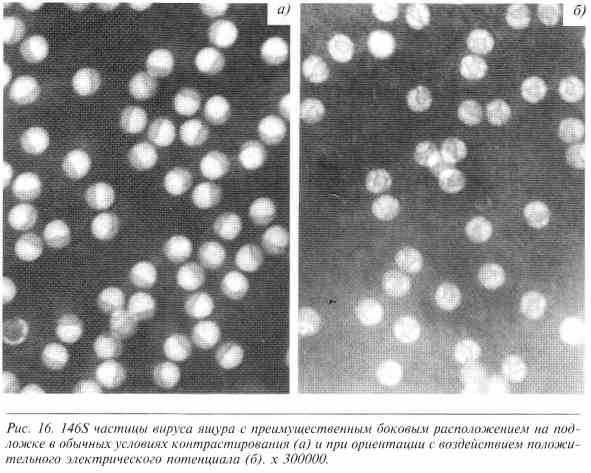

Министерство Сельского Хозяйства Республики Казахстан Казахский Агротехнический Университет им. С. Сейфуллина Кафедра Ветеринарной Санитарии СРС На тему: «Возбудители болезней, вызываемые РНК-содержащими вирусами» Выполнил(а): Султанова Камила Проверил: Жумабаев Х.Ж. Нур-Султан 2021г. Семейство Ортомиксовирусов (Family Orthomyxoviridae) Вирус гриппа лошадей Грипп лошадей (Grippus eguorum) – остропротекающая высококонтагиозная болезнь, характеризующаяся кратковременной лихорадкой, угнетением, конъюнктивитом, слёзотечением, катаром верхних дыхательных путей, сухим, отрывистым, болезненным кашлем и сопровождающаяся в отдельных случаях ларинготрахеитом, бронхитом и пневмонией. Болезнь впервые описана в России в 1933 г. Я.Е. Коляковым и Д.Н. Рожновым. Вирус выделен в 1956 г. В естественных условиях к гриппу восприимчивы лошади независимо от возраста, пола и породы, наиболее тяжело болеют жеребята. Вирус также патогенен для человека. Заражение происходит воздушно-капельным путем при совместном содержании больных и здоровых животных. Грипп возникает в любое время года, но чаще в весенний и зимний периоды. Заболеваемость колеблется от 10 до 100%, а летальность может достигать 0,5-10%.  Болезнь протекает остро, инкубационный период составляет 1-6 дней. У животных повышается температура тела до 39-40оС, снижается аппетит, они быстро утомляются, появляются слизистые истечения из носовых отверстий и глаз, отек век, светобоязнь. В дальнейшем отмечают приступы сухого болезненного кашля, покраснение и набухание слизистой оболочки носа и конъюнктивы. В отдельных случаях у больных лошадей возможны поносы, образование отеков в области груди, задних конечностей и брюшной стенки, у кобыл – катаральное воспаление слизистой оболочки влагалища. Патологоанатомические изменения характеризуются катаральным воспалением верхних дыхательных путей и глаз, отеками и нередко кровоизлияниями в подкожной клетчатке. Легкие отечные, с плотными участками воспаления, серо-красного цвета и слизистым или слизисто-гнойным содержимым, возможен фибринозный плеврит. Слизистая оболочка желудочнокишечного тракта воспалена. Лимфоузлы головы, шеи, средостенья увеличены с признаками острого серозного воспаления. Устойчивость вируса. При комнатной температуре вирус теряет активность за 1 сут., при +4оС – 2-3 мес., при -20оС – несколько лет. Он быстро инактивируется ультрафиолетовыми лучами. Антигенные свойства вируса. Все штаммы вируса гриппа лошадей относятся к роду А. В составе вируса различают внутренние (нуклепротеид и белки М, Р1-Р3) и наружные (гемагглютинин-Н, нейраминидаза-N) антигены. Установлено антигенное родство с вирусами гриппа уток и человека. Все выделенные штаммы вируса подразделяются на 2 подтипа (H7N7, H3N8) и вызывают образование у переболевших лошадей антигемагглютинирующих, вируснейтрализующих и комплементсвязывающих антител. Экспериментальная инфекция легко воспроизводится у лошадей и мышей. Локализация и выделение вируса. Вирус локализуется в трахее, бронхах, ткани лёгкого, слизистой оболочке носа, гортани, в период гипертермии – в крови. Больные животные выделяют вирус с выдыхаемым воздухом, с истечениями из носа и глаз, иногда – с фекалиями и мочой. Гемагглютинирующие свойства. Разные штаммы вируса избирательно агглютинируют эритроциты лошадей, ослов и крупного рогатого скота. Культивирование вируса. Вирус хорошо репродуцируется в куриных эмбрионах, обычно не вызывая их гибели. В монослойной культуре клеток эмбриона свиньи он вызывает образование бляшек, а в перевиваемой культуре клеток почки крупного рогатого скота – цитопатические изменения.  Для лабораторной диагностики направляют выделения из носа, бронхиальный экссудат, сыворотку крови, от трупов – кусочки лёгких. Материал используют для: - выделения вируса на куриных эмбрионах с использованием аллантоисной жидкости в реакции гемагглютинации; - идентификации вируса в РТГА и МФА; - исследования сыворотки крови в РТГА и РСК. Специфическая профилактика предполагает применение поливалентной инактивированной вакцины, включающей два подтипа вируса. Семейство Рабдовирусов (Family Rhabdoviridae) Вирус бешенства Бешенство (Rabies) – остропротекающая инфекционная болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы с развитием диссеминированного полиэнцефаломиелита, сопровождается параличами, парезами, агрессивностью и гибелью животных. Первое официальное упоминание о бешенстве обнаружено в кодексе законов Древнего Вавилона (2300 лет до н.э.). Повышенной чувствительностью к вирусу бешенства обладают дикие хищники семейства собачьих (лисица, енотовидная собака, волк, шакал, песец) и семейства куньих, а также летучие мыши, мангусты и другие виверовые, грызуны некоторых видов и домашняя кошка. Чувствительность домашней собаки и сельскохозяйственных животных определяется как умеренная, у птиц – пониженная. Резервуаром вируса бешенства и активными участниками эпизоотического процесса являются дикие хищники (крупных видов) и собаки, а в некоторых регионах мира – летучие мыши. С изменением их численности связаны циклические подъемы эпизоотии, чаще всего повторяющиеся с интервалами в 2-3 года. Другие виды животных самостоятельно не могут обеспечить непрерывную передачу вируса и в случае заболевания обычно становятся «тупиками инфекции». Заражение в подавляющем большенстве случаев происходит через укус, проникновение вируса возможно также при ослюнении поврежденной кожи, алиментарным и аэрогенным путями. Эпизоотиям бешенства характерна осенняя и зимне-весенняя сезонность. Инкубационный период бешенства варьирует от нескольких дней до года и более, но чаще всего составляет 3-6 нед. Болезнь, как правило, протекает остро, со сходными клиническими признаками у всех видов животных и обычно проявляется в буйной или тихой (паралитической) формах. При буйной форме вначале у животных отмечают пугливость, беспокойство, расчесы мест укуса, могут возникать галлюцинации, иногда извращается аппетит. Затем появляются признаки затруднения глотания, обильное слюнотечение и нарастание агрессивности, проявляющееся нападением на других животных и человека. У плотоядных характерно стремление бежать, нередко за сутки преодолевая десятки километров. Для бешенства диких плотоядных характерным является потеря страха и появление днем в населенных пунктах и на скотных дворах. Приступы буйства позднее сменяются угнетением и развитием параличей мышц нижней челюсти, языка, конечностей. Смерть животных наступает обычно на 3-10-й день. При тихой форме бешенства возбуждение выражено слабо или совсем отсутствует. У животных при этом отмечается затрудненное глотание, слюнотечение и быстро развивающиеся параличи мышц конечностей и туловища. Патологоанатомические изменения неспецифичны. На трупах находят следы укусов и расчесов, шерсть в области головы и шеи смочена слюной. Во внутренних органах отмечают застойное полнокровие, в желудке у плотоядных могут быть несъедобные предметы. У жвачных в сетке и книжке сухие и плотные кормовые массы. Слизистые оболочки желудка и тонких кишок нередко катарально воспалены, местами – с кровоизлияниями. Головной мозг и его оболочки отечны, зачастую с мелкими кровоизлияниями. Морфология и химический состав вируса. Вирионы имеют характерную вытянутую, пулевидную форму, один конец у них закруглён, другой как бы обрублен. Диаметр вирионов 75-80 нм, длина – 180 нм. Центральная часть, нуклеоид, представлена однонитиевой, линейной РНК с молекулярной массой 4·106 Д. Капсидная оболочка со спиральным типом симметрии и состоит из 1200-1700 капсомеров. Липопротеидная оболочка имеет на поверхности выступы с булавовидными утолщениями. Вирионы состоят из белка – 65-75%, липидов – 15-25%, углеводов – 3% и РНК – 1-2%.  Схематическое изображение структуры рабдовирусов Устойчивость вируса. При низких температурах вирус месяцами сохраняется в замороженном мозге, в гниющем материале остаётся жизнеспособным в течение 2-3 нед. При +50оС инактивируется через 1 час, +60оС – 5-10 мин., +70оС – мгновенно. Солнечный свет при +5-6о С обезвреживают его за 5-7 дней, УФлучи – 5-10 мин., глицерин при +4о С консервирует до 900 дней. Вирус быстро инактивируется при воздействии дезинфицирующих растворов: формалин (1-5%) – 5 мин., сулема (0,1%) – 2-3 ч, фенол (1%) – 2-3 нед., соляная кислота (3-5%) – 5 мин., эфир – 80-120 ч. Антигенные свойства вируса. Вирус бешенства содержит два антигенных компонента: - V-антиген – гликопротеид вирусной мембраны, является структурным белком М и вызывает образование вируснейтрализующих антител. По этому антигену все штаммы вируса делят на 7 серотипов; - S-антиген – растворимый внутренний нуклеокапсидный антиген, состоит из белков N, NS, L, вызывает образование комплементсвязывающих и преципитирующих антител. Экспериментальная инфекция возможна на теплокровных животных всех видов при интрацеребральном заражении. В лабораторных условиях биопробу ставят на мышах массой 10 г.  Локализация и выделение вируса. Репродукция вируса происходит в основном в головном мозге, несколько ниже – в спинном. Его регулярно обнаруживают в слюнных железах, тканях глаза, лёгких, почках, кишечнике. Из организма выделяется преимущественно со слюной, мочой, фекалиями, с выдыхаемым воздухом. Гемагглютинирующая активность вируса бешенства проявляется при температуре 0…+4оС в отношении эритроцитов кур, морских свинок, крыс, баранов. Гемадсорбирующие свойства. Данный феномен воспроизводится с эритроцитами гуся, курицы, сирийского хомячка, морской свинки и обезьяны при +4оС. Культивирование вируса бешенства удается серийными пассажами на мышах, кроликах, морских свинках и др. животных при интрацеребральном методе заражения. Он также размножается в первичных культурах клеток почки сирийского хомячка, эмбрионов овец, телят и в перевиваемых клетках ВНК-21, кроличьего эндотелия, почек эмбриона свиньи и др. После предварительной адаптации восприимчивы и куриные эмбрионы. Лабораторная диагностика. В лабораторию (с нарочным!) направляют труп или голову животного в опечатанном металлическом контейнере. Материалом для исследований является только головной мозг, который используют для приготовления и микроскопии мазков – отпечатков на обнаружение телец Бабеша-Негри, постановки биопробы на мышах, РДП, МФА, ИФА и РИА. Для специфической профилактики бешенства сельскохозяйственных животных, собак и кошек применяют живые, инактивированные и ассоциированные вакцины: культуральную инактивированную ВНИТИБП, сухую инактивированную (этаноловую) ВГНКИ, живую культуральную ВНИИВВиМ и др. Внедрены в практику живые антирабические вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных (Лисвульнен, Синраб, Раборал, ВНИИВВиМ ). Вирус ящура Ящур (Aphthae epizooticae) – высококонтагиозная, остропротекающая вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Болезнь впервые описана в Италии в 1546 г., вирус выделен в 1898 г. Леффлером и Фрошем. К ящуру наиболее восприимчивы крупный рогатый скот и свиньи, другие виды парнокопытных животных менее чувствительны. Могут бессимптомно переболевать собаки и кошки. Заражение происходит преимущественно через слизистые оболочки ротовой полости при поедании кормов и водопое, облизывании друг друга и различных инфицированных предметов. Вирус может проникать в организм через поврежденную кожу вымени и конечностей, а также аэрогенно. Ящур, как правило, проявляется в форме эпизоотий, иногда – панзоотий. Молодые животные более восприимчивы и переболевают тяжелее, чем взрослые. Инкубационный период болезни длится от 36 ч до 7 дней. Первым признаком обычно является повышение температуры тела до 41оС и выше, покраснение слизистой оболочки ротовой полости и конъюнктивы, отечность венчика. Затем начинается обильное слюнотечение, и появляются афты. Они обнаруживаются на спинке языка, небе, носовом зеркале (у свиней на пяточке), на венчике и в межкопытной щели. Афты имеют круглую или продолговатую форму, заполнены вначале бесцветной, а позднее серовато-белой лимфой, легко лопаются, и на их месте видны эрозии. При доброкачественном течении выздоровление наступает через 3-4 нед., и летальность составляет 0,2-0,5%.  Схематическое изображение структуры пикорнавирусов Злокачественное течение обычно наблюдается у молодняка, сопровождается преимущественным нарушением сердечной деятельности и кровообращения, а летальность может достигать 70-100%. Патологоанатомические изменения характеризуются наличием афт в ротовой полости, на вымени и конечностях, иногда – на слизистой оболочке рубца и книжки. В сердечной сумке скопление транссудата, в миокарде – серовато-желтые или беловатые пятна (тигровое сердце). При генерализованной форме ящура находят местные воспалительные изменения в мышцах бедра, отек сычуга, эмфизему легких, изменения поджелудочной железы, головного и спинного мозга. Морфология и химический состав вируса. Вирус имеет размеры 20-25 нм, сферическую форму и представляет собой правильный икосаэдр. Он состоит из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки. Нуклеиновая кислота представлена РНК, молекулярной массой 2-3·106Д, обладает инфекционностью. Белковая оболочка состоит из 32 капсомеров, имеющих кубический тип симметрии. Вирионы содержат 68,5% белка и 31,5% РНК. Устойчивость вируса. Вирус устойчив к эфиру и хлороформу, но быстро погибает в среде рН 6,0 и ниже, под действием ультрафиолетовых и гамма-лучей. Он выживает в навозной жиже 39 дней, в сточных водах – 103 дня, на поверхности стогов сена – от 1 до 10 дней. Высокие температуры вызывают инактивацию вируса при +500С за 30 мин., +600 С – 5-15 мин., +80-1000С – моментально. При низких температурах вирус длительное время не теряет вирулентности: +40С – 5-8 мес., -40…700 С – несколько лет. В непроваренных мясных изделиях (окорок, бекон) сохраняется от 110 до 180 дней, в различных колбасах – 56 дней. Известь, хлорная известь, креолин, крезол, сулема, формалин убивают вирус лишь через несколько часов.х 300000 (б) (В.Л. Узюмов, А.П. Пономарева)  Антигенные свойства вируса. Капсидная оболочка построена из 4 основных полипептидов: VP1, VP2, VP3 и VP4. Вирус имеет 2 антигена: Via-антиген и внутренний антиген. У вируса ящура известно 7 серологических типов: А, О и С – обнаруживают в различных регионах мира; SAT-1, SAT-2, и SAT-3 – в Африке и на Ближнем Востоке; Азия-1 – на территории азиатских стран, Ближнего и Среднего Востока, а также в Европе. Внутри типов существуют варианты: тип А имеет 32 варианта, О – 13, С – 5, SAT – 1-7, SAT – 2-3, SAT – 3-4, Азия – 1-2 варианта. Типы и варианты вируса ящура различаются иммунологически. В организме животных вирус индуцирует образование вируснейтрализующих, комплементсвязывающих и преципитирующих антител, специфических для каждого серотипа вируса. Экспериментальная инфекция легко воспроизводится на естественно-восприимчивых сельскохозяйственных животных, а также морских свинках, мышатах-сосунах, новорождённых крольчатах, котятах и хомяках при подкожном, внутрикожном, внутримышечном и других методах заражения. При этом лабораторные животные обычно погибают. Локализация и выделение вируса. Наибольшей концентрации вирус достигает в эпителии слизистой оболочки ротовой полости и в жидкости везикул. Он выделяется с молоком, со слюной и со спермой в течение 8 мес., а у отдельных животных – до 2 лет. Гемагглютинирующая активность установлена только у вирусов серотипа SAT-2 к эритроцитам морской свинки при +40 и +370С. Культивирование вируса. Вирус культивируют в культуре клеток из почки коровы, свиньи, овцы и линии диплоидных клеток ВНК-21, а также в организме новорождённых крольчат, мышей-сосунов и морских свинок. В культуре клеток вирус вызывает уже через 6 ч образование ЦПД: нарушение межклеточных связей, конденсация субстрата цитоплазмы, округление клеток, распад цитоплазмы. Лабораторная диагностика. Диагноз поставить сравнительно легко, но довольно трудно установить типовую и вариантную принадлежность возбудителя. В лабораторию направляют стенки и содержимое афт со слизистой оболочки языка, кожи и межкопытной щели. При отсутствии афт берут пробы крови в момент температурной реакции, а также соскобы со слизистой оболочки верхнего отдела пищевода и глотки. От трупов или туш вынужденно убитых животных берут лимфатические узлы, заглоточные кольца, поджелудочную железу, мышцу сердца, кусочки верхнего отдела пищевода и глотки, а также миндалины. Для ретроспективной диагностики используют парные пробы сыворотки крови. Лабораторная диагностика складывается из нескольких этапов: - выделение вируса в культуре клеток, заражение лабораторных животных; - идентификация вируса в РСК и РН; - ретроспективная диагностика основана на обнаружении и типовой идентификации специфических антител в РСК в парных сыворотках крови. Также применяют МФА, РПГА, ИФА, РИА, метод перекрёстного иммунитета на переболевших и вакцинированных животных. Специфическая профилактика. У переболевших животных формируется иммунитет продолжительностью от 8 до 18 мес. Для активной профилактики ящура применяют инактивированные вакцины, которые выпускают моно-, би-, трёх- и четырёхвалентными, а также ассоциированную против ящура типов А-12, О-1 и эмкара крупного рогатого скота. Иммунитет формируется через 1-3 нед. после вакцинации и сохраняется до 6 мес. Литература. 1. Антонов Б.И. Лабораторные исследования в ветеринарии: справочник / Б.И. Антонов. М.: Агропромиздат, 1987. 2. Архипов Н.И. Патологоанатомическая диагностика вирусных болезней животных: справочное издание / Н.И. Архипов, С.Ф. Чевелёв, Г.И. Брагин и др. М.: Колос, 1984. 3.Барышников П.И. Ветеринарная вирусология: учебное пособие / П.И. Барышников. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2006. 113 с. 4.Сюрин, Василий Николаевич. Частная ветеринарная вирусология: Справ. кн. - Москва : Колос, 1979. - 472 с. |