ДИПЛОМ Калинин. Введение железнодорожный транспорт является самым значимым видом транспортом в нашей стране

Скачать 2.71 Mb. Скачать 2.71 Mb.

|

|

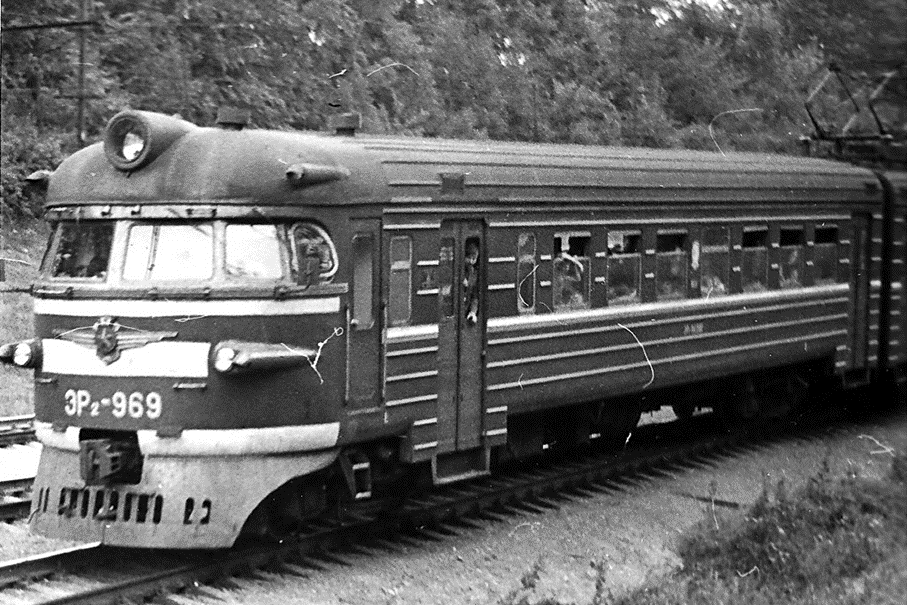

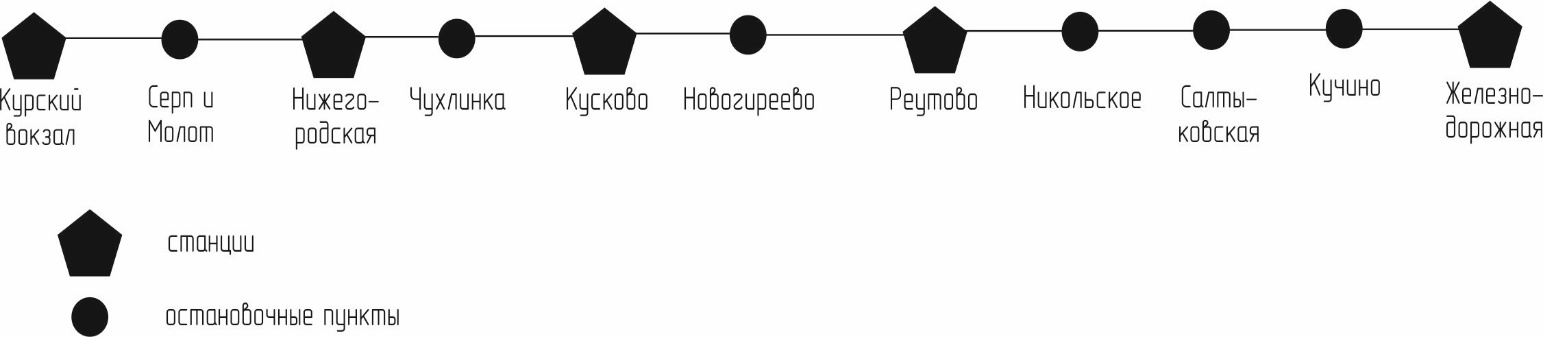

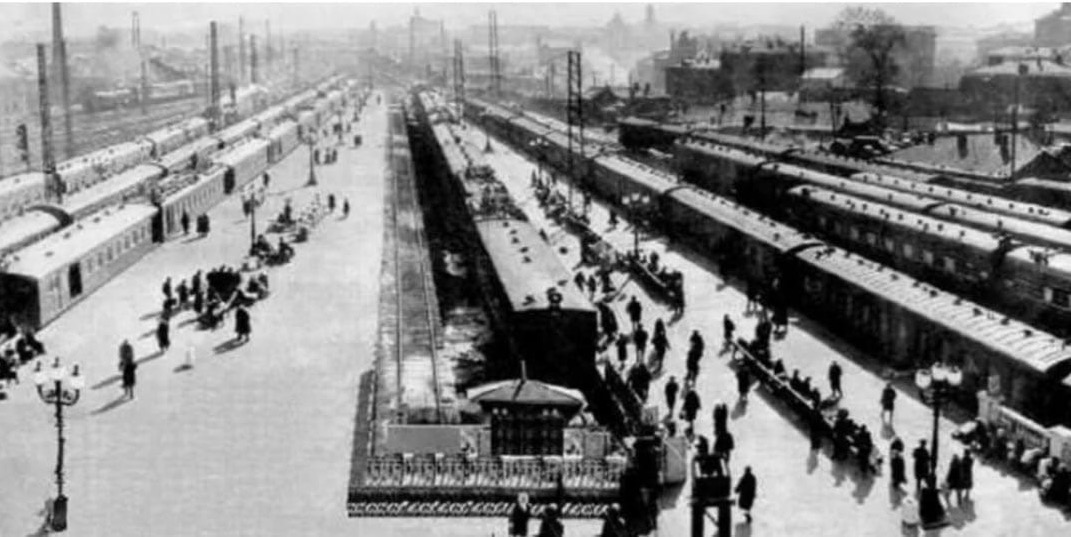

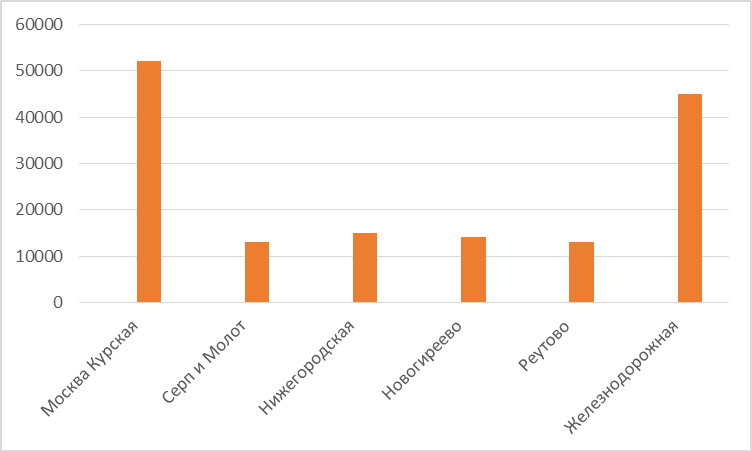

ВВЕДЕНИЕ Железнодорожный транспорт является самым значимым видом транспортом в нашей стране. Железнодорожный транспорт имеет большое значение в перевозке пассажиров. В Москве и Московской области перевозки пассажиров по железной дороге достаточно актуальна по причине удаленности мест работы от места жительства людей из-за чего осуществляются большие объемы перевозки пассажиров из пригорода в город и обратно, которые с каждым годом увеличиваются. Железнодорожный транспорт почти не зависит от климатических условий в отличие от других видов транспорта. Если другие виды транспорта такие как автомобильный из-за пробок, климатических условий может приезжать в пункт назначения не вовремя, то пассажирский поезд всегда прибывает точно в срок, за исключением ситуаций непреодолимой силы, таких как техногенный катастроф и стихийных бедствий. Пригородные пассажирские перевозки - наиболее массовые железнодорожные перевозки пассажиров, осуществляемые внутри городских агломераций, в пригородных зонах больших городов, промышленных и курортных центров. К пригородным пассажирским перевозкам относятся перевозки пассажиров в пределах выделенных пригородных участков, оплачиваемые по пригородному тарифу. Пригородным считается участок обращения пригородных поездов соответствующей нумерации на расстояние, обычно не превышающее 150 км. Пригородные пассажирские перевозки образуют пригородное сообщение. Пригородные пассажирские перевозки характеризуются большими объёмами (в 1990 году в нашей стране составил свыше трёх миллиардов пассажиров) и малой средней дальностью (около 30 км). Для пригородных пассажирских перевозок характерна почасовая и суточная неравномерность, что объясняется режимами работы и отдыха населения. Важнейшей особенностью пригородных пассажирских перевозок является их массовость, так объем отправления пассажиров в пригородном сообщении составляет более 90 % от общего объема пассажирских перевозок железнодорожного транспорта. В крупных железнодорожных узлах суточный пассажиропоток исчисляется десятками тысяч человек, что требует значительных размеров движения пригородных поездов. Объектом исследования в дипломном проекте является участок Горьковского направления Московской железной дороги Москва - Пассажирская - Курская - Фрязево Предметом исследования в дипломном проекте является организация пригородных перевозок на направлении. Целью разработки данного проекта является анализ и прогноз пассажиропотока Горьковского направления Задачи дипломного проекта: - проследить изменение пассажиропотока в ближайшие 5 лет; - определить стоимость электропоездов и вычислить сроки окупаемости нового подвижного состава. 1 ПРИГОРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ 1.1 История пригородного движения в России Пригородное движение в России зародилось более 100 лет назад, когда большое распространение получили загородные дачи. Тогда начали появляться вагоны только с сидячими местами. Локомотивами для таких поездов с сидячими вагонами послужили небольшие танк-паровозы, прозванные в народе «кукушками» за их звук, похожий на кукующих птиц. Рейсы таких поездов были довольно короткими, но с большим количеством остановок в пригороде. Остановки располагались на небольшом расстоянии друг от друга, а поезда состояли из одного-двух вагонов. Такие «дачные» поезда получили большое распространение на Московско-Ярославской дороге. Они были очень популярны среди местного населения, так как стоимость проезда была незначительной. Большую роль в становлении пригородного движения сыграла Гражданская война, после которой объемы перевозок по железной дороге стали бурно расти. Скорость пригородных поездов была заметно меньше грузовых и пассажирских дальнего следования. В условиях паровозной тяги увеличение скорости было невозможным. Тогда и пришла идея перевести пригородное движение на электрическую тягу. Первая пригородная линия на электротяге в СССР появилась на территории нынешнего Азербайджана. В 1924 году Бакинский Совет начал электрификацию участка Баку — Сабунчи — Сураханы. На новой электрифицированной линии применили электроснабжение с недостроенной линии трамвая Петроград-Ораниенбаум. В 1926 году Мытищинский машиностроительный завод построил первые электропоезда, которые были созданы на базе трамваев, выпускаемых этим же заводом. Испытания новой линии проводились с апреля 1926 года. Первые пассажиры проехали по линии 6 июля 1926 года. Линия была ведомственной и подчинялась горсовету. Скорость пригородных поездов на электротяге составила 28,5 км/ч.  Спустя 3 года, в 1929 году, был электрифицирован первый участок общего пользования Москва – Мытищи Ярославского направления Северной железной дороги. Это направление было сильно перегруженным, итребовалось увеличение скорости движения. 29 августа первый электропоезд проехал по вновь электрифицированной линии. В 1930 году провели электрификацию до Пушкина и Щелково. Этот участок обслуживался усовершенствованными электросекциями серии «С», на которых было Спустя 3 года, в 1929 году, был электрифицирован первый участок общего пользования Москва – Мытищи Ярославского направления Северной железной дороги. Это направление было сильно перегруженным, итребовалось увеличение скорости движения. 29 августа первый электропоезд проехал по вновь электрифицированной линии. В 1930 году провели электрификацию до Пушкина и Щелково. Этот участок обслуживался усовершенствованными электросекциями серии «С», на которых былоРис.1 Первый электропоезд сообщением Москва – Мытищи установлено оборудование английской компании «Виккерс». В 1932 году на электросекции начали устанавливать советское оборудование завода «Динамо». До начала Великой Отечественной войны электрификацию провели до Обираловки (ныне Железнодорожная), Балашихи и Раменского. От Ленинграда электропоезда поехали в Гатчину и Ломоносов. Великая Отечественная война не повлияла на электрификацию новых участков, но пассажиропоток пригородных перевозок упал из-за перевозки военных грузов. Электропоезда, как и промышленные предприятия, эвакуировали на Урал, где они продолжили перевозку на Пермском узле, но большую часть электросекций оставили на базах запаса. В 1943 году электропоезда постепенно стали возвращать на Московский узел, но довоенный серо-вишневый окрас сменялся на привычный нам зеленый цвет. В первые послевоенные годы пригородное движение на крупных железнодорожных узлах быстро вернулся к довоенным показателям. На помощь электросекциям «С» пришли трофейные вагоны из Берлина, получившие обозначение «ЭМ». В 1947 году выпуск электросекций начался на вагоностроительном заводе в Риге. К середине 50-х годов ХХ века объем пригородных перевозок превысил довоенные показатели. Вновь свою роль сыграли дачи, популярность которых заметно выросла за счет появления первых садоводческих товариществ. Скорость перевозок также возросла, так как на смену паровозам приходили тепловозы и электровозы. Необходимо было увеличивать и скорость пригородных поездов. В 1957 году Рижский вагоностроительный завод выпускает первые электропоезда серии «ЭР1», а позднее и их модернизированную версию «ЭР2». Эти электропоезда надолго стали «лицом» железных дорог Советского Союза. Р  ис.2 Электропоезд ЭР2 на Горьковском направлении Некоторые участки начали электрифицировать переменным током напряжением 25 кВ. Для данных участков выпускались новые электропоезда серии «ЭР9». Вплоть до 1990-х объем пригородных перевозок продолжал расти. Это время так и прозвали – «Золотой век электропоездов в СССР». После распада СССР электрички стали приносить убытки. Если в советское время цены за проезд контролировались государством и держались на одном уровне, то после прихода рыночной экономики пришлось переходить на самоокупаемость. Появились так называемые «тарифные зоны». Цены на билеты быстро поползли вверх, популярность электропоездов угасала. Большое распространение личного автотранспорта, отток населения из деревень и сёл, увеличение доли автобусов в пригородных перевозках – главные факторы снижения пассажиропотока в пригородном железнодорожном сообщении в начале 90-х годов прошлого века. Большой удар также нанесло то, что главный производитель электропоездов – Рижский вагоностроительный завод – оказался за рубежом. Электропоездам не хватало запчастей, ремонтная база многих моторвагонных депо устарела, поступление новых электропоездов прекратилось. К этому времени большинство электропоездов уже выработало свой ресурс. На производство электропоездов переводят подмосковный Демиховский машиностроительный завод, который до распада СССР занимался производством узкоколейных вагонов и продукции для торфоразработок. В 1993 году ДМЗ выпускает первый электропоезд, построенный на базе рижских вагонов – ЭД2Т. Также к производству электропоездов приступил вагоностроительный завод в городе Торжок Тверской области, который также освоил выпуск вагонов на базе рижских разработок – электропоезд ЭТ2. К середине 90-х пригородное движение вновь вернуло свою популярность. Наладился выпуск новых электропоездов ЭД4М и ЭД9М, которые стали самыми массовыми в постсоветской истории. В 2019 году в Москве появляются линии железнодорожного транспорта, соединяющие радиальные направления электропоездов – Московские центральные диаметры. Они были созданы на базе уже существующей инфраструктуры Московского железнодорожного узла. На диаметрах используют новые электропоезда ЭП2Д Демиховского завода и перспективные электропоезда Тверского вагоностроительного завода – ЭГ2Тв, которые имеют название «Иволга». В настоящее время работают два диаметра. Первый диаметр соединяет Белорусское и Савеловское направления МЖД, второй диаметр соединяет Курское и Рижское направления. В будущем планируется открыть еще 3 диаметра: Ленинградско-Казанский, Киевско-Горьковский, Ярославско-Павелецкий. На данный момент разрабатываются перспективные двухэтажные электропоезда, которые будут заменять устаревший подвижной состав на загруженных направлениях МЖД. 1.2 Характеристика Горьковского направления Московской железной дороги  Впервые поезда по Горьковскому направлению поезда поехали в 1861 году. В 1930-е годы началась электрификация направления, первый электропоезд поехал в 1933 году до Обираловки, а в 1957 году электрификация дошла до Фрязево. Впервые поезда по Горьковскому направлению поезда поехали в 1861 году. В 1930-е годы началась электрификация направления, первый электропоезд поехал в 1933 году до Обираловки, а в 1957 году электрификация дошла до Фрязево. Рис.3 Схема участка Москва-Железнодорожная В  1959 году Горьковское направление полностью электрифицировали и электропоезда поехали до Владимира. В середине 90-х годов электрички до Владимира были отменены из-за малого пассажиропотока и проезд был возможен Рис.4 Курский вокзал в 1956 году. Тупики Горьковского направления только с пересадков в Петушках. Электропоезда Москва-Владимир вернули только в 2000-х годах, но ходили они уже с гораздо меньшей интенсивностью, чем ранее. К 2008 году третий путь от Кусково до Железнодорожной, ранее использовавшийся грузовыми поездами, был продлен до Курского вокзала. По нему пустили «Экспрессы» и так называемые «Спутники» до Железнодорожного.  В 2014 году началось строительство 4-го пути от Курского вокзала до Железнодорожной. В 2018 году временно был закрыт остановочный пункт Карачарово в связи со строительством новой платформы ближе к Московскому центральному кольцу в рамках строительства нового транспортного узла «Нижегородская». Были построены новые платформы, уложены новые пути. Таким образом вместо остановочного пункта с двумя платформами появился мини-вокзал, который стал конечным для некоторых поездов с пересадкой на МЦК В 2014 году началось строительство 4-го пути от Курского вокзала до Железнодорожной. В 2018 году временно был закрыт остановочный пункт Карачарово в связи со строительством новой платформы ближе к Московскому центральному кольцу в рамках строительства нового транспортного узла «Нижегородская». Были построены новые платформы, уложены новые пути. Таким образом вместо остановочного пункта с двумя платформами появился мини-вокзал, который стал конечным для некоторых поездов с пересадкой на МЦКРис.5 Строительство новой станции Карачарово (Нижегородская) В 2020 году была масштабная перестройка станции Реутово со строительством двух эстакад в сторону Балашихи. Благодаря этим эстакадам поезда, следующие по ответвлению на Балашиху, стали ходить чаще, уменьшилось количество «враждебных» маршрутов. Также сообщается о возможном появлении остановочного пункта «Ольгино» в рамках МЦД, который будет находится между платформами Кучино и Железнодорожная. Данный пункт, по словам губернатора Московской области1, нужен для разгрузки станции Железнодорожная, которая на данный момент является одной из самых загруженных станций на Московском железнодорожном узле с точки зрения пассажиропотока.  Направление обслуживает депо ТЧ-4 Железнодорожная, основу которого составляют электропоезда ЭД4М. Направление обслуживает депо ТЧ-4 Железнодорожная, основу которого составляют электропоезда ЭД4М.Рис.6 Схема МЦД-4 «Киевско-Горьковский» На данный момент от Курского вокзала до Железнодорожной проложены 4 главных пути, далее в область идет двухпутный участок. Зонными станциями по главному ходу являются: Москва-Курская, Нижегородская, Железнодорожная, Купавна, Храпуново, Фрязево, Павловский Посад, Крутое, Петушки и Владимир. До конца 2024 года Горьковское направление соединят с Киевским и появится новый четвертый диаметр. На данный момент диаметр пройдет от станции Апрелевка до Железнодорожной. В 2019 году обсуждалось, что конечной станцией диаметра на Горьковском направлении может стать станция Электроугли. Г  орьковское направление является одним из загруженных направлений на МЖД. Причина большой загруженности - это прилегающие города и населенные пункты, суммарное население которых составляет почти миллион человек. Самыми загруженными по пассажиропотоку являются: Курский вокзал, Железнодорожная, Павловский Посад, Орехово-Зуево. Для сравнения пассажиропоток станции Железнодорожная больше пассажиропотока Киевского, Павелецкого, Савеловского вокзалов и практически равен пассажиропотоку Казанского вокзала. Рис.7 Пассажиропоток на станциях за 2019 год В 2019 году пассажиропоток Горьковского направления составил около 57 млн. пассажиров. Для будущих прогнозов берутся данные именно 2019 года, так как данные по 2020 году брать нецелесообразно. 1.3 Пригородные поезда на графике движения поездов График движения пригородных поездов должен обеспечивать2: - минимальные затраты времени пассажирами при следовании по пригородному участку; - необходимую частоту движения пригородных поездов между всеми остановочными пунктами; - достаточное число пригородных поездов в утренние и в вечерние часы при следовании пассажиров к месту работы и возвращении к месту жительства; - увязку расписаний движения пригородных поездов с началом и концом работы предприятий и учреждений города, а также с работой городского транспорта; - установление четкого порядка изменения графика движения пригородных поездов по дням недели (рабочие и выходные дни). Существует несколько видов графиков движения пригородных поездов: - параллельный – предусматривает движение поездов в пределах участка с одинаковой скоростью и остановкой каждого поезда на всех остановочных пунктах; - непараллельный – предусматривает движение поездов с различными скоростями: «тихоходы» - поезда, следующие со всеми остановками на участке, «скороходы» - не имеют остановок на ближних зонах, но останавливаются в пределах своей зоны; - шахматный – предусматривает чередование остановок в шахматном порядке для поездов следующих друг за другом. Как правило, параллельные графики применяются на участках с небольшими размерами движения. Преимущество данных графиком в том, что максимально используется пропускная способность, а также наибольшая частота движения пригородных поездов. Но у таких графиков недостатками являются значительное снижение участковой скорости и неравномерная населенность электропоездов. При использовании непараллельных графиков движения возрастает участковая скорость движения и обеспечивается равномерность населенности поездов. Но недостатками этих графиков считаются нерациональное использование пропускной способности линии и большое время ожидания поезда для пассажиров ближних зон. Шахматный график занимает среднее положение между параллельным и непараллельным графиками с точки зрения участковой скорости и использования пропускной способности линии. Также существует и «елочный» график движения, но он применяется, как правило, на однопутных участках, когда размеры движения в одну сторону увеличиваются, а в другую уменьшается. Неравномерность распределения пригородных пассажиропотоков приводит к необходимости деления пригородного участка на отдельные части (зоны), обслуживаемые прикрепленными к ним зонными поездами, размеры движения которых увеличиваются в предпраздничные и выходные дни, что дает возможность лучше использовать вместимость пригородных составов по маршруту их следования. На Горьковском направлении в настоящее время применяется зонный непараллельный график движения. 1.4 Пассажиропоток и способы его определения Пассажиропоток – это поток людей, следующих в определенном направлении между пунктами зарождения и погашения. Пассажиропоток характеризуется мощностью и направлением, а также интенсивностью. Пассажиропотоки бывают стабильными и нестабильными, односторонними и двухсторонними, равномерными и неравномерными. Мощность пассажиропотока – это количество пассажиров, проезжающих за единицу времени через конкретное сечение транспортной сети водном направлении. Направление пассажиропотока – это распределение передвижений между транспортными районами. По направлению пассажиропотоки бывают в прямом и обратном направлениях. Также существует транзитный пассажиропоток – пассажиры следуют через какой-то район с пересадкой, при условии, что между пунктами отсутствуют прямые поезда. Прогнозирование пассажирских потоков является важнейшей и неотъемлемой частью сложного процесса развития систем железнодорожного транспорта, обеспечивающих предоставление населению страны качественных услуг, связанных с перевозками. От достоверной оценки объемов перевозочной работы зависит и эффективность технологии работы всего пассажирского комплекса железных дорог. При организации пригородного движения учитывают три вида неравномерности перевозок: по сезонам (месяцам), дням недели и по суткам. Как правило, наибольший объем пассажирских перевозок выпадает на конец весны и лето. Существует несколько видов определения пассажиропотока3: - талонный способ – состоит в разработке учетного талона, на бланке которого время отправления и станции обозначаются условными цифрами. Бланки учетных талонов печатают типографским способом для четного и нечетного направлений разных цветов. Каждому остановочному пункту присваивается номер. При выдаче талона прочеркивается время и станция отправления. Талонный способ позволяет получить наиболее точные данные о пассажиропотоках участка (межстанционную корреспонденцию по дням недели, часам суток, густоту пассажиропотока и др.). Однако он требует большой организационной работы и дополнительных средств на обработку талонов; - способ непосредственного подсчета входящих и выходящих пассажиров на каждом остановочном пункте; - способ определения пассажиропотоков с использованием отчётных материалов - позволяет получить межстанционную корреспонденцию пассажиров, густоту пассажиропотока по перегонам, а также его распределение по дням недели и часам суток. |