Конспект - лекции история россии. Введение в историческую науку. Теория и методология исторической науки

Скачать 8.39 Mb. Скачать 8.39 Mb.

|

Тема: Восточные славяне в древностиЦель: рассмотреть происхождение и быт восточных славян в древности.План:1. Происхождение и расселение восточных славян.2. Общественно-политическое устройство восточнославянских племен3. Верования восточных славян1. Происхождение и расселение восточных славянБольшинство современных ученых полагает, что в IV–III тысячелетиях до н.э. на территории Европы и Азии существовала единая общность людей – индоевропейцы. В середине II тысячелетия до н.э. из индоевропейской общности выделяются группы: народов Востока (индийцы, иранцы, армяне, таджики и др.), народов Запада (англичане, германцы, французы, итальянцы, греки и др.) и племена, говорившие на балто-славянском диалекте. Эта языковая общность существовала в течение тысячелетия, и лишь в V в. до н.э. из нее выделились собственно славяне. Вопрос о прародине (место появления и первоначального расселения) славян, остается дискуссионным. В разное время выдвигались различные версии: 1) висло-одерская; 2) буго-днепровская; 3) дунайская. В последнее время в исторической науке уверенное предпочтение отдается висло-одерской теории. В I–VI вв. н.э. славяне занимали обширные области Центральной и Восточной Европы. На рубеже VI–VIII вв. в результате миграций, вызванных ростом численности населения и «давлением» других племен, происходит разделение единой славянской общности на отдельные ветви. Южные славяне (современные болгары, сербы, хорваты, словенцы и т.д.) заселили Балканский полуостров. Западные (поляки, чехи, словаки и т.д.) – направились к Балтике. Восточные славяне (русские, украинцы, белорусы) заселили Восточно-Европейскую равнину. Восточно-Европейская (Русская) равнина - одна из крупнейших равнин земного шара. На севере омывается водами Белого и Баренцева, на юге - Черного, Азовского и Каспийского морей; на юго-западе ограничена Карпатами, на юге - Кавказом, на востоке - Уралом и Мугоджарами. Средняя высота около 170 м (наибольшая - до 1191 м в Хибинах); наиболее низкие отметки - на побережье Каспийского моря (28 м ниже уровня моря). В современных границах на большей части территории Восточно-Европейской равнины расположены европейская часть Российской Федерации, Украина, Белоруссия и Молдавия. Русская равнина заселялась не вполне равномерно. Выделяют три основных района расселения восточных славян: 1. Среднее Поднепровье (район Киева). 2. Верховья Днепра. 3. Район «великих озер» (Ильмень, Ладожское, Чудское). При продвижении на восток происходил процесс естественной ассимиляции славянскими племенами племен, проживавших на данной территории, – угро-финнов, балтов, скифов, сарматов. Ассимиляция (от лат. assimilatio) в этнографии - слияние одного народа с другим с утратой одним из них своего языка, культуры, национального самосознания. Различают естественную ассимиляцию, возникающую при контакте этнически разнородных групп населения, смешанных браках и т.п., и насильственную ассимиляцию, характерную для стран, где национальности неравноправны. Авары (обры) - племенной союз, главным образом тюркоязычных племен. Совершали набеги на славян, франков, Византию. В VI в. образовали в бассейне Дуная государственное объединение Аварский союз (каганат). Хазарский каганат - государство в середине VII - конце X вв. во главе с каганом. Столица - Семендер, с начала VIII в. - Итиль. В начале VIII в. каганат занимал территорию Северного Кавказа, Приазовья, большей части Крыма, степных и лесостепных территорий до Днепра. Хазарский каганат осуществлял торговлю с народами Восточной Европы, Средней Азии, Закавказья и др. Среди верующих каганата были иудеи, мусульмане, христиане. В 964-965 гг. Хазарский каганат был разгромлен киевским князем Святославом Игоревичем. Печенеги - объединение тюркских и других племен (в VIII-IX вв. в заволжских степях, в IX в. в южнорусских степях). Основное занятие - кочевое скотоводство. Совершали набеги на Русь. В 1036 г. разбиты великим киевским князем Ярославом Мудрым, часть печенегов откочевала в Венгрию. Соседями восточных славян после их оседания на Русской равнине стали: на северо-западе – норвежцы, викинги, норманны; на юге и западе – племена южных и западных славян; на севере, северо-востоке – прибалтийские и финно-угорские племена (чудь, меря, весь, мордва и др.); на юге и юго-востоке – кочевые племена (аварский союз, позднее Хазарский каганат, затем печенеги). 2. Общественно-политическое устройство восточнославянских племен Человек того времени не мог существовать обособлено. Первоначально славяне объединялись в родовые общины. Община родовая - древняя форма социальной организации, характеризующаяся коллективным владением средствами производства и угольями; коллектив родственников, совместно ведущих свое хозяйство. При переходе к оседлому образу жизни, к пашенному земледелию, с появлением железных орудий труда отдельная семья перестает нуждаться в помощи рода. Родовая община распадается на большие семьи, которые составляют территориальную (соседскую) общину. В исторической науке для обозначения общины восточных славян употребляют термин «вервь». Большая семья - коллектив нескольких поколений кровных родственников, получающих свою долю общинной собственности и ведущих самостоятельное хозяйство. Община территориальная (соседская) - форма социальной организации, характеризующаяся сочетанием индивидуального и общинного владения. В основном состояла из родственников, но, в отличие от родовой общины, пашенная земля, разделенная на наделы, и продукты труда находились здесь в пользовании отдельных больших семей, владевших орудиями труда и скотом. Общины объединялись в племена по принципу родства, единой территории, общности опасности. Со временем из ряда родственных племен образовывались племенные союзы (или суперсоюзы). Историки насчитывают порядка 15 таких племенных союзов: поляне – «живущие в полях» (правобережье среднего течения Днепра, центр Киев); древляне – «живущие в лесах» (междуречье рек Рось и Припять, центр – Искоростень); дреговичи – «живущие на болотах» (левобережье реки Припяти) и др. Управление племенными союзами включало три элемента: 1. Князь – один из старейшин или военный предводитель. Он руководил дружиной – группой профессиональных воинов, которая создавалась для обороны союза или грабежа соседей. Появляется дружина в VII–VIII вв. (до 50 человек) из молодежи, изгоев и т.п. 2. Совет старейшин («старцы градские»). «Старцы градские» – знать племени, которая занималась текущими гражданскими делами. 3. Вече (от слова «вещать», «говорить») – общее собрание всех мужчин-воинов. На нем решались важнейшие вопросы (выбор вождей, вопросы войны и мира и т.д.). Военная демократия (вождество) - форма племенной организации, для которой характерно сочетание власти военных вождей с сохранением первобытного коллективизма и демократии на стадии разложения первобытнообщинного строя. Общественно-политический строй восточных славян в предгосударственный период называют «военной демократией». 3. Верования восточных славянЯзычество (от церковно-славянского язцы - народы, иноземцы) - традиционное обозначение нетеистических религий; религиозная система, основанная на обожествлении сил природы, восприятии природного и человеческого мира как единого целого. Зарождение языческих культов относится к эпохе верхнего палеолита, около 30 тысяч лет до н.э. В основе миросозерцания восточных славян лежало язычество. В отличие от мировых религий язычество не связывало несовершенство человека с его отступлением от божественного идеала, совершением греха. Человек в язычестве общается с богами через обряды, заговоры; он может как умилостивить того или иного бога, так и обмануть, напугать его.

Любопытна эволюция культа Велеса. Вероятно, он возник в период, когда основными занятиями древних людей была охота и собирательство. В этот период Велес - покровитель скотоводства. В дальнейшем, по мере перехода к оседлому образу жизни, значение скотоводства уменьшилось, и Велес стал олицетворять в целом хозяйственную удачу, богатство и достаток. В глубокой древности у славян был широко распространен культ Рода и рожаниц, бога и богинь плодородия, связанный с земледелием и с поклонением предкам. Род – божественный образ родовой общины. В дальнейшем славяне поклонялись Сварогу – богу неба (вселенной) и его сыновьям – Даждьбогу (бог солнца) и Стрибогу (бог ветра). С усилением княжеской власти все большую роль начинает играть Перун – бог грозы, войны и оружия.

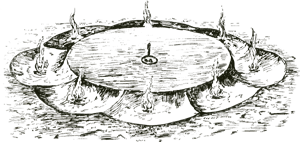

Язычество славян трансформировалось и под влиянием соседних племен. Так, в VII–IX вв. у славян почитались бог солнца Хорс и бог почвы и растений Симаргл, которые имеют иранское происхождение. Языческими жрецами были «волхвы». Культовые ритуалы проходили в капищах. Богам приносились жертвы, в т.ч. человеческие. Капище (от старославянского капь - изображение, идол) - место совершения обрядовых ритуалов в язычестве.

Любопытен ритуал погребения в язычестве. Славяне-язычники представляли реки и водоемы путем в подземное царство, поэтому покойников сжигали на кострах, помещенных в деревянных ладьях, что позволяло ушедшему из жизни человеку «уплыть» в потусторонний мир. Если умирал племенной вождь, то вмести с ним хоронили одну из жен, над которой совершалось ритуальное убийство. В могилу князя помещали оружие и останки боевого коня. Над могилой насыпали высокий курган. После погребения совершалась тризна – поминальный пир, сопровождавшийся воинскими состязаниями. Контрольные вопросы:

|