Word форматирование документа

Скачать 346 Kb. Скачать 346 Kb.

|

|

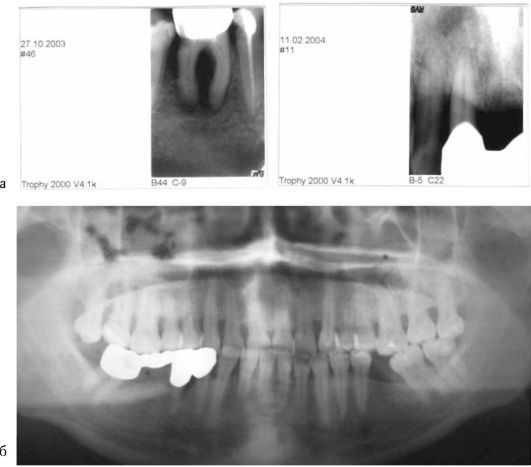

Контактная внутриротовая рентгенограмма позволяет получить изображение 3-4 зубов на всем их протяжении и альвеолярной кости области этих зубов. Чтобы получить полную информацию о структуре альвеолярной кости у пациента с заболеваниями пародонта необходимо сделать внутриротовые контактные рентгенограммы в области всех зубов верхней и нижней челюсти. При полных зубных рядах получается 6-12 внутриротовых контактных рентгенограмм (рис. 7-5, а, б). Объектом внутриротовой интерпроксимальной рентгенографии становятся межзубные промежутки с их образованиями: контактные поверхности зубов, альвеолярных отростков верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти, а также межзубные перегородки. Применение интерпроксимальных рентгенограмм ограничено, так как в зону снимка не попадают верхушки корней. Однако высокое качество снимка обеспечивает эффективность диагностики начальных проявлений пародонтита. Более полную информацию о состоянии костной ткани челюстей дают панорамная рентгенография и ортопантомография. Панорамная рентгенография относится к внеротовым и требует наличия специального аппарата. Она дает увеличенное изображение челюсти, включая ее тело, с увеличением изображения в 1,5-2 раза и хорошо отображает структуру костной ткани. Используется для оценки структур зубочелюстной системы. Недостатками являются нечеткое изображение зоны моляров и невозможность получения изображения соотношения челюстей в состоянии окклюзии. Ортопантомография - самый распространенный вид рентгенографии в пародонтологии (см. рис. 7-5, б). Относится к внеротовым и также требует специального рентгеновского аппарата. При ортопантомографии на одном снимке получают изображение обеих челюстей в состоянии окклюзии, тела челюсти, зубных рядов, полости носа, верхнечелюстных синусов. Ортопантомограмма дает полную информацию о состоянии губчатого вещества костной ткани и четко отображает изменения альвеолярной кости при заболеваниях пародонта. Однако степень увеличения изображения на ортопантомограмме неодинакова в центральных и боковых отделах челюстей. По вертикали объекты увеличиваются меньше, чем по горизонтали. Также в центральных отделах челюстей изображение зубов и окружающих костных структур может быть недостаточно четким.  Рис. 7-5. Рентгенологические методы исследования пародонта: а - радиовизиограммы зубов 4.6, 1.1; б - ортопантомограмма Трехмерная компьютерная томография - это современное рентгенологическое исследование, при котором изображение получают с помощью ограниченного конического луча компьютерного рентгеновского томографа. Конический луч дает детализированное изображение высокого разрешения объекта диаметром 40 мм и высотой 30 мм в трехмерном виде - осевом, корон-ковом и сагиттальном. Для получения всесторонней диагностической информации возможны послойные срезы под любым углом. Метод чаще используют при установке имплантатов, при заболевании височно-нижнечелюстного сустава, ретенции зубов, для оценки деструкции костной ткани, а также при эндо-донтическом лечении. К основным рентгенологическим признакам генерализованного пародон-тита относятся: различная степень деструкции кортикального слоя, резорбция межальвеолярных перегородок, остеопороз губчатого вещества альвеолярной кости, расширение периодонтальной щели. Эти проявления патологического процесса при различном течении болезни неодинаковы. Рентгенологически при хроническом пародонтите легкой степени отмечают резорбцию межальвеолярных перегородок до 1/4 длины корня зуба, отсутствие компактной пластинки на вершине альвеолы и прилегающих боковых отделах. При пародонтите средней тяжести на рентгенограмме отчетливо выражена резорбция альвеолярной кости до 1/2 длины корня, резорбция идет по вертикальному, горизонтальному и смешанному типу атрофии; происходит увеличение петлистости губчатой кости. При пародонтите тяжелой степени на рентгенограмме определяют резорбцию альвеолы на 3/4 длины корня и более. Следует отметить, что панорамная рентгенография и ортопантомография позволяют составить обзорные представления об уровне деструктивных процессов. С помощью внутриротовой рентгенографии удается получить более точные данные о структуре костной ткани и более детально определить протекающие в ней процессы с определением плотности кости ткани - рентгено-денситометрия. В стоматологической практике существует большое число разнообразных методов оценки состояния гемодинамики челюстно-лицевой области, а также другие дополнительные методы исследования для оценки состояния пародон-та и в целом зубочелюстной системы при заболеваниях пародонта: реография, реопародонтография, ультразвуковая и лазерная допплерография, контрастная вазография, витальная биомикроскопия, периотестометрия (исследование демпфирующей особенности пародонта опорных зубов), гнатодинамометрия (измерение силы, развиваемой жевательной мускулатурой) и т.д. Функциональные методы исследования Реопародонтография - метод исследования функции кровообращения, основанный на регистрации изменений сопротивления живых тканей проходящему через них электрическому току высокой частоты. Реопародонто-графия позволяет оценить как состояние сосудистой стенки - эластичность, тонус, степень повреждения, органические и функциональные изменения, так и кровообращение тканей пародонта. Для реопародонтографии используют двухканальный четырехэлектродный реоплетизмограф (РПГ-202) и четырех-канальный реоплетизмограф. Для оценки функционального состояния сосудов пародонта записывают рео-грамму пальца кисти и измеряют артериальное давление. Сравнение результатов дает представление о тонусе и эластичности сосудов пародонта. При анализе рео-пародонтограммы учитывают в первую очередь форму кривой (острая, круглая и др.), затем инцизуру и выраженные дополнительные волны. Реографический индекс (РИ) вычисляют путем деления амплитуды реографической волны в миллиметрах на высоту стандартного калибровочного сигнала РИ (частные амплитуды от деления реографической волны на калибровочный сигнал). Среднее значение реографического индекса у здоровых людей колеблется от 0,21 до 0,23 Ом, при воспалении в пародонте значение РИ уменьшается. Фотоплетизмография - метод исследования кровенаполнения и кровообращения тканей пародонта, основанный на регистрации пульсовых колебаний и изменения оптической плотности тканей, их светоотражения при прохождении через них светового потока. Исследование проводится бесконтактным способом с помощью фотоплетизмографа типа ФП-1. Фотоплетизмо-грамма и ее анализ не отличаются от таковых реограммы. Полярография - метод исследования для определения состояния окислительно-восстановительных процессов и выраженности гипоксии в паро-донте. При этом определяют содержание кислорода (рО2) в тканях пародонта в норме и при патологии. Метод основан на восстановлении кислорода на поляризующемся платиновом электроде (катод, введенный в ткань десны). Величина тока при постоянном напряжении прямо пропорциональна концентрации кислорода в тканях. Парциальное давление кислорода определяют с помощью полярографа БИАН, в норме рО2 = 40,2 - 51,2. При заболеваниях пародонта эти показатели снижаются, так как ткани теряют способность утилизировать кислород, и интенсивность окислительно-восстановительных процессов в па-родонте значительно снижается. Эхоостеометрия - метод исследования плотности костной ткани. Метод основан на изменении звукопроводимости костной ткани, зависящей от ее плотности. При этом регистрируют время (микросекунды) прохождения ультразвукового импульса по кости нижней челюсти, так как ее тело имеет достаточную длину для размещения датчиков. С развитием остеопороза показатели эхоостеометрии снижаются. Гнатодинамометрия измеряет силу давления на зубы-антагонисты при максимальном произвольном сжатии челюстей, которая зависит от плотности и упругости челюстной кости. Максимальная сила окклюзии колеблется в больших пределах (34-68 кг). Гнатодинамометрию, как и остеометрию, используют для оценки эффективности лечения заболеваний пародонта. Улучшение регионарного кровообращения, кислородного обеспечения и метаболизма приводит к повышению плотности костной ткани и устойчивости зубов, а значит, к повышению силы окклюзии при функциональной нагрузке. Биомикроскопия десны позволяет оценить ангиоархитектонику и функциональное состояние сосудов, поток крови в них. Исследуют три зоны - дес-невой край, прикрепленную десну и переходную складку при увеличении в 100-200 раз. В норме во всех зонах отсутствует извитость капилляров. Ток крови непрерывный и пульсирует в артериях и венах. В 3-й зоне имеются плазменные капилляры, в которых находится только плазма крови и нет эритроцитов. Диаметр сосудов у пожилых лиц гораздо меньше, чем у молодых, поэтому кровоснабжение десны у них снижено. Определение подвижности зубов (пародонтометрия) Подвижность зубов определяют с помощью пинцета или зонда, приложив к зубу незначительное усилие в вестибулярном, оральном, медиальном, дистальном и вертикальном направлениях. Степень подвижности зубов связана с тяжестью и глубиной разрушения связочного аппарата зуба и характером течения воспалительного процесса в пародонте. Наиболее выражена подвижность зубов при вертикальной форме резорбции альвеолярной кости и обострении воспалительного процесса. Подвижность характеризуется направлением и степенью отклонения зуба от нормального положения. На практике следует различать четыре степени подвижности: • I степень - подвижность в каком-либо одном направлении - вестибулярном, оральном, медиальном или дистальном; • II степень - в вестибулооральном или медиодистальном; • III степень - одновременно в вестибулооральном и медиодистальном направлениях; • IV степень - во всех направлениях, включая вертикальное. Данные о подвижности зуба заносят в одонтопародонтограмму и определяют степень функциональной недостаточности пародонта. С научной целью применяют специальные приборы, позволяющие определять подвижность с точностью до сотых. С этой же целью может быть применен периотест. Для сравнительного анализа данных о функциональных возможностях опорного аппарата зубов достаточно эффективно совместно с одонтопародон-тограммой использовать периотестметрию. Периотестметрия - это метод опосредованной оценки состояния опорных тканей зуба, т.е. функциональных возможностей пародонта, проводится с помощью прибора "Периотест 3218". Данный прибор соответствует требованиям норм EN 60601-1 и EN 60601-1-2 и отмечен знаком СЕ в соответствии с руководящим документом 93/42/EWG от 14 июня 1993 г. по медицинским изделиям. "Периотест" вычисляет способность тканей пародонта вернуть зуб в исходное положение после действия на него определенной внешней нагрузки (функциональной или патологической). Физический принцип работы прибора состоит в преобразовании электрического импульса в механический. Исследуемый зуб перкутируется бойком наконечника через равные промежутки времени (250 мс) с усилием, являющимся атравматичным как для твердых тканей зуба, так и для тканей пародонта. Перкутирование проводится на уровне между режущей поверхностью зуба и его экватором, при исследовании постоянных зубов на различной стадии прорезывания и формирования их корневой части. Микропроцессор прибора регистрирует характеристики взаимодействия бойка с зубом, рассчитывает средний показатель за 16 ударов, контролирует правильность полученных результатов, которые после каждой серии ударов отображаются в виде индекса. Таким образом, данные исследования помогают в решении вопросов, связанных с возможностью использования исследуемого зуба в целях протезирования, в выборе конструкции протеза, а при динамическом наблюдении позволяют оценить результаты лечения и правильность проведенных ортопедических мероприятий. Учитывается среднее арифметическое из 3 измерений с интервалом 1015 с. Проведя комплексные исследования функциональных возможностей зубов после удаления под- и наддесневых зубных отложений с использованием рентгеновских снимков, изучением одонтопародонтограмм, вычислением подвижности зубов, определением глубины пародонтальных карманов и проведением периотестметрических исследований можно определить тяжесть пародонтита. Ортопедическая стоматология : учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - 2011. - 640 с. : ил. |