Word форматирование документа

Скачать 346 Kb. Скачать 346 Kb.

|

|

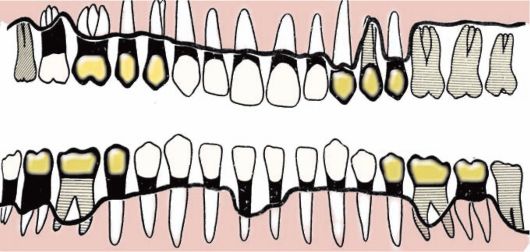

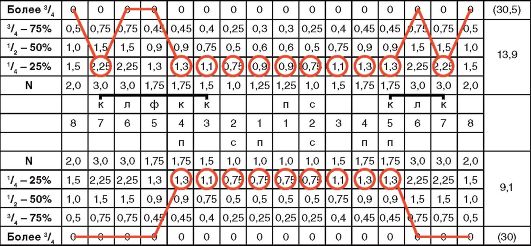

Острый пародонтит наблюдается редко и связан с действием острой травмы вследствие повреждения зубодесневого соединения при глубоком продвижении искусственной коронки, попадания пломбировочного материала или мышьяковистой пасты в межзубной промежуток и т.д. Как правило, имеет место локализованное поражение тканей пародонта в области одного, двух зубов. Для острого локализованного пародонтита характерны ноющая, иногда сильная пульсирующая боль, которая усиливается во время еды, ощущение подвижности 1-2 зубов. При осмотре выявляют гиперемию, отек десны, может быть видна кровоточащая зернистая ткань, выступающая из-под края десны. Всегда устанавливают связь имеющихся изменений с наличием травматического фактора. Зондирование обнаруживает нарушение зубодесневого соединения, десневой карман различной глубины с серозным или гнойным отделяемым. Определяется подвижность одного или двух зубов. При остром пародонтите при рентгенологическом исследовании изменений костной ткани нет. Хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести сопровождается неприятными ощущениями в десне, зудом, кровоточивостью при чистке зубов и откусывании жесткой пищи, иногда появлением неприятного запаха изо рта. Во время осмотра выявляют отек, гиперемию десневого края, увеличение объема десневых сосочков, пародонтальные карманы глубиной 3-3,5 мм, определяемые в межзубных промежутках и редко - с вестибулярной или оральной поверхности зубов. При легкой степени тяжести пародонтита па-родонтальные карманы могут быть лишь у отдельных групп зубов, в области других зубов сохраняется целостность зубодесневого соединения. Подвижность зубов, их смещение отсутствуют, отмечается неудовлетворительная гигиена полости рта. На рентгенограмме определяется I степень деструкции костной ткани межзубных перегородок: отсутствие компактной пластинки, резорбция вершин межзубных перегородок до 1/3 их величины, очаги остеопороза. Общих нарушений нет, клинический анализ крови - без изменений. Для хронического генерализованного пародонтита средней степени тяжести характерны неприятный запах изо рта, кровоточивость десен во время чистки зубов и при откусывании пищи, иногда появляющаяся болезненность при жевании. При осмотре выявляют выраженное воспаление слизистой оболочки десны: гиперемию с цианозом межзубной, маргинальной и альвеолярной десны. Десневые сосочки неплотно прилежат к поверхности зубов, конфигурация их изменена, они набухшие за счет клеточной инфильтрации. Появляется смещение зубов, увеличиваются промежутки между ними. Зубы становятся подвижными (I-II степень), иногда обнажаются шейки зубов. При зондировании определяется пародонтальный карман до 4-5 мм. На рентгенограмме деструкция межзубных перегородок достигает 1/2 длины корня. Хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени характеризуется появлением боли в деснах, затрудненным жеванием, кровоточивостью десен, подвижностью, веерообразным смещением передних зубов верхней и нижней челюстей. Пациенты из-за боли и резкой кровоточивости отказываются от чистки зубов, что приводит к ухудшению гигиенического состояния полости рта и усилению воспаления. При осмотре - выраженные воспалительные изменения в тканях пародонта: слизистая оболочка десны гиперемирована, отечна, шейки и даже корни зубов обнажены, отмечается подвижность отдельных зубов II-III степени. Глубина пародонтальных карманов достигает более 5-8 мм. При надавливании на десну появляется гнойное отделяемое. На зубах - обильные отложения зубного налета, над- и поддесневого камня. На рентгенограмме - деструкция костной ткани III степени, резорбция превышает 2/3 длины корня зуба, иногда костная ткань альвеолы полностью резорбирована. Пародонтит средней и тяжелой степени тяжести может сопровождаться аб-сцедированием. Обострение хронического пародонтита, как правило, связано со снижением резистентности организма, чаще после перенесенных заболеваний (ОРВИ, пневмонии, на фоне сердечно-сосудистой недостаточности), а также вследствие функциональной перегрузки отдельных зубов. Обострение хронического пародонтита сопровождается появлением сильной пульсирующей постоянной боли, которая усиливается при жевательной нагрузке. Повышается температура тела до 37,5-38 °С, отмечаются недомогание, головная боль. Объективно: слизистая оболочка десны ярко-красного цвета, кровоточит, при пальпации из-под края десны выделяется гной. В области одного или нескольких зубов определяется абсцесс, в анализе крови - лейкоцитоз, повышение СОЭ, увеличенные и болезненные регионарные лимфатические узлы. Формированию абсцесса способствуют сохранившаяся круговая связка, глубоко расположенные зубные отложения и недостаточный отток гнойного отделяемого. Абсцесс может локализоваться в области верхушки корня, в его средней части и пришеечной области. Иногда абсцесс вскрывается самопроизвольно с образованием свищевого хода вблизи края десны. В области локализации абсцесса выявляют более выраженное воспаление десны, глубокие пародонтальные карманы, гноетечение и подвижность зубов. На рентгенограмме определяют резорбцию кости, проявляющуюся на 15-20-й день от начала первого обострения хронического пародонтита. Резорбция проявляется в виде полуовальной неравномерной деструкции альвеолярной кости. Пародонталь-ные карманы, заполненные серозно-гнойным экссудатом, служат очагами инфекции с выраженной патогенной активностью и могут рассматриваться как источники стрептококковой и стафилококковой сенсибилизации организма. Подтверждением служат высокие титры антистрептолизина-О, положительные пробы на стрептококковый аллерген (Овруцкий Г.Д., 1993). В стадии ремиссии жалобы отсутствуют, в результате оперативного вмешательства возможны обнажение шеек зубов и появление гиперестезии тканей зуба. Цвет слизистой оболочки десны - бледно-розовый, она плотно прилежит к поверхности зуба, нет пародонтального кармана. Отмечается хорошая гигиена полости рта, папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (PMA) равен нулю, а пародонтальный индекс снижается при отсутствии воспаления и паро-донтального кармана. 7.2. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА И ИХ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. ОДОНТОПАРОДОНТОГРАММА И ЕЕ АНАЛИЗ Дифференциальная диагностика Острый локализованный пародонтит необходимо дифференцировать от острого верхушечного периодонтита и обострения хронического верхушечного периодонтита, для которых характерны постоянные ноющие или пульсирующие боли, усиливающиеся от прикосновения к зубу. Выражено ощущение "удлиненного" зуба. Слизистая оболочка в области переходной складки больного зуба отечная, гиперемированная, пальпация болезненная. Зуб имеет кариозную полость, подвижен, перкуссия вызывает болевую реакцию. На рентгенограмме при остром верхушечном периодонтите - околоверхушечные ткани без изменений, при обострении хронического верхушечного периодонтита - разрежение костной ткани в области верхушек корней. При остром пародонтите боли нарастают постепенно, усиливаются при жевании. Воспалительные изменения в виде гиперемии и отека локализованы по краю десны. При зондировании определяется десневой карман. Длительная травма тканей пародонта краем искусственной коронки, нависающей пломбой, кламмером съемных пластиночных протезов может приводить к развитию хронического локализованного воспаления. Начавшееся воспаление распространяется в глубь тканей пародонта и приводит к резорбции лунки зуба. И.М. Дегтярев (1990) показал, что у больных с ослабленным иммунитетом поражение пародонта наблюдается в короткие сроки. Характерным для хронического локализованного пародонтита являются жалобы на попадание пищи в межзубной промежуток, чувство распирания, неловкости, кровоточивость во время чистки зубов и еде. Чувство распирания часто исчезает после удаления остатков пищи из межзубного промежутка. При осмотре выявляют отек десны, гиперемию, при пальпации десна кровоточит, определяется десневой карман, небольшая подвижность одного или двух зубов, на зубах - над- и поддесневые зубные отложения, которые могут быть и на зубах-антагонистах из-за ограничения жевания. На рентгенограмме обнаруживают резорбцию межзубных перегородок, по мере прогрессирования процесса деструкции выявляется убыль костной ткани, образование костного кармана. Иногда наблюдается полная резорбция или асимметричная резорбция лунки зуба. Хронический локализованный пародонтит дифференцируют от хронического папиллита и хронического фиброзного пульпита. Хронический папиллит имеет сходные симптомы с локализованным пародонтитом: попадание пищи в межзубной промежуток, чувство распирания, боль при приеме пищи. Для локализованного пародонтита характерны жалобы на подвижность одного или двух зубов и периодические обострения процесса. При папиллите обнаруживаются умеренная отечность, гиперемия либо цианоз межзубного десневого сосочка. Десневой сосочек инфильтрирован, эпителиальный покров истончен, иногда эрозирован или изъязвлен. Зуб устойчив, перкуссия вызывает неприятные ощущения, от холодового раздражителя появляется боль. На рентгенограмме при хроническом папиллите - остеопороз вершин межзубных перегородок, резорбции костной ткани нет. При локализованном пародонтите в области одного, двух зубов десневой край гиперемированный, пастозный, изменения могут распространяться и на слизистую оболочку альвеолярного гребня. При зондировании определяются десневые и костные карманы, над- и поддесневые зубные отложения. При перкуссии, чаще горизонтальной, - боль, отмечается периодически появляющаяся подвижность одного, двух зубов, возможно их смещение. На рентгенограмме - деструкция альвеолярной кости в области одного или двух зубов, распространяющаяся вдоль корня. Для хронического фиброзного пульпита характерна боль при приеме пищи, перепадах температуры. В анамнезе отмечают приступы самопроизвольных болей, характерных для острого пульпита. Слизистая оболочка десны в области зуба не изменена, пораженный зуб имеет кариозную полость с большим количеством размягченного дентина, полость зуба может быть вскрытой, пульпа - красного цвета. На рентгенограмме при хроническом фиброзном пульпите изменения костной ткани нет, иногда может определяться разрежение в околоверхушечной области. Хронический пародонтит легкой степени следует дифференцировать от хронического катарального гингивита. В отличие от гингивита при пародонтите нарушено зубодесневое соединение, имеется десневой карман, рентгенологически определяется изменение костной ткани. Хронический пародонтит активного течения следует отличать от пародонтоза. Хронический пародонтит характеризуют наличие воспаления десны, пародонтальных карманов, воспалительная деструкция вершин межзубных перегородок. В стадии ремиссии пародонтит имеет много общего с пародонтозом: отсутствие воспаления, пародонтальных карманов, плотное прилегание десны к зубу, обнажение корней зубов и гиперестезия. В этом случае дифференциальную диагностику проводят на основании анамнеза и динамики изменений костной ткани по рентгенограммам. При пародонтозе десна имеет бледный цвет, плотно прилежит к поверхности зуба, отсутствует кровоточивость, нет пародонталь-ных карманов, рецессия десны по-разному выражена на протяжении зубного ряда, отмечается разный уровень обнажения шеек и корней зубов. На рентгенограмме - снижение высоты межзубных перегородок по горизонтальному типу без очагов остеопороза. При пародонтите в стадии ремиссии (в результате анализа рентгенограмм до лечения и спустя 1-2 года после него) отмечают отсутствие очагового остео-пороза и прогрессирования резорбции межальвеолярных перегородок, четко прослеживается уплотнение костной ткани. Хронический пародонтит в стадии обострения при наличии абсцесса следует дифференцировать от периостита, при котором можно установить связь с разрушенным зубом. В дифференциальной диагностике для уточнения состояния пародонта применяют данные дополнительных и специальных методов исследования. К дополнительным методам относят широко используемое в практике стоматолога применение клинических индексов, которые подробно рассматриваются в терапевтическом разделе. Существенное значение имеют данные специальных методов исследования, такие, как рентгенологические, функциональные и лабораторные методы диагностики. Графическая регистрация результатов исследования Для графического описания результатов осмотра и инструментального исследования пародонта, схематического отображения основных клинических характеристик, их параметров применяют пародонтограмму. Пародонтограмма - упрощенная графическая форма регистрации клинических параметров, полученных в ходе инструментального исследования паро-донта и зубных рядов (рис. 7-3). Пародонтограмма не является методом исследования, она дает возможность клиницисту в наглядной форме объединить результаты основных методов исследования пародонта и зубного ряда, составить представление о характере патологических изменений в динамике наблюдения, их распространенности и интенсивности проявления некоторых клинических симптомов болезни. Способами получения клинической информации, которые применяет врач для оформления пародонтограммы, остаются зондирование и определение патологической подвижности зуба. Они позволяют получить следующие клинические показатели: • уровень десневого края по отношению к клинической коронке зуба; • размер обнажения поверхности корня; • глубину клинического кармана; • класс фуркационного дефекта; • степень патологической подвижности зуба. По результатам оценки этих показателей и анализу рентгенологической картины пародонта в области отдельных зубов можно получить графическое изображение предполагаемого профиля альвеолярного гребня и состояния межкорневой кости в области разделения корней зубов. Данные о подвижности отдельных зубов необходимы для определения прогноза их сохранения в полости рта. Главным достоинством пародонтограммы является то, что основные клинические характеристики пародонтального статуса даны не в словесных описаниях, а представлены коротко, наглядно, на одном листе, в легко прочитываемой схеме. Пародонтограмма имеет существенные недостатки, обусловленные ее схематичной формой, которая может ввести в заблуждение. Для того чтобы исключить вероятность ошибки при внесении в пародонтограмму клинической информации или при чтении этой информации, необходимо придерживаться строгой последовательности при регистрации каждого клинического параметра и применять единую систему условных обозначений.  Рис. 7-3. Примеры заполнения пародонтограммы На бланке, который используют для внесения результатов осмотра паро-донта, даны условные изображения зубов с вестибулярной и оральной поверхности, каждая из сторон имеет маркировку, указывающую на принадлежность зуба к челюсти и осматриваемой поверхности (верхняя или нижняя челюсти, вестибулярная или оральная поверхности). Схематическое изображение зубов на бланке пародонтограммы дано единообразно и без учета возможных индивидуальных особенностей, характерных для каждого человека. Количество корней зубов, их пространственное расположение представлены в виде обобщенного "идеального" образа и могут не соответствовать истинному их количеству или взаимному расположению у пациента. Изображения корней зубов размещены на горизонтальной линейке, "нулевой" уровень этой линейки соответствует анатомической шейке зуба - цементоэма-левой границе. Цена деления горизонтальной линейки может быть различной (1 или 2 мм), но при внесении результатов измерений врач должен строго определить масштаб, в котором будут выполнены его записи. Необходимо помнить, что линия цементоэмалевой границы не горизонтальная, поэтому первая "нулевая" отметка будет соответствовать одному из двух вариантов: цементоэмалевая граница на вестибулярной (оральной) поверхности или на боковых поверхностях зубов. Эти два варианта предполагают два горизонтальных уровня, которые могут быть приняты за "нулевую" отметку. Если врач не учитывает топографию цементоэмалевой границы, то такая невнимательность может внести в записи ошибку, которая будет искажать измерения в диапазоне значений от 1 до 2 мм. В настоящее время внедряются компьютерные технологии диагностики в пародонтологии, например Florida PROBE, в систему которого входят: оптическое кодирующее устройство, зондирующее устройство, компьютерный интерфейс и программа. В клинике ортопедической стоматологии В.Ю. Курляндский предложил детализированную статистическую схему оценки жевательной эффективности, которая получила название одонтопародонтограммы. Одонтопародонтограмма представляет собой схему-чертеж, в которую заносят данные о каждом зубе и его опорном аппарате. Данные представлены в виде условных обозначений, полученных в результате клинических обследований, рентгенологических исследований и гнатодинамометрии. К ним относятся следующие обозначения: • N - без патологических изменений; • 0 - зуб отсутствует; • 1/4 - атрофия первой степени; • 1/2 - атрофия второй степени; • 3/4 - атрофия третьей степени. Атрофию более 3/4 относят к четвертой степени, при которой зуб удерживается мягкими тканями и подлежит удалению (рис. 7-4). Выносливость опорных тканей пародонта обозначают условными коэффициентами, составленными на основании пропорциональных соотношений выносливости зубов к давлению у людей, не имеющих болезней пародонта. Последнее определяют путем гнатодинамометрии отдельных групп зубов.  Рис. 7-4. Одонтопародонтограмма по В.Ю. Курляндскому В зависимости от степени атрофии и степени подвижности зубов уменьшается соответственно коэффициент выносливости опорных тканей к нагрузкам, возникающим во время обработки пищи. Каждый зуб имеет резервные силы, неизрасходованные при дроблении пищи. Эти силы приблизительно равны половине возможной нагрузки, которую может вынести пародонт в норме. Эти силы изменяются в зависимости от степени поражения опорных тканей пародонта. В норме коэффициент выносливости шестого зуба составляет 3, а его резервная сила равна 1,5 ед. При увеличении степени атрофии резервная сила уменьшается. Так, при атрофии лунок I степени резервные силы шестого зуба равны 0,75 ед., при II степени - 0, а при III степени наступает функциональная недостаточность. Схема-чертеж будущей одонтопародонтограммы состоит из трех рядов клеток, расположенных параллельно друг над другом. Посредине чертежа располагается ряд клеток с обозначением зубной формулы, над и под этим рядом расположены клетки, в которые заносятся данные о состоянии зубов и костной ткани пародонта (норма, степень атрофии, отсутствие зубов). Затем идет ряд клеток, в которых выступают данные остаточной силы опорных тканей, выраженных в условных коэффициентах. После заполнения схемы-чертежа условными обозначениями производят сложение коэффициентов верхней и нижней челюсти, и полученная схема выносится на правую половину одонтопародонтограммы. На основании суммарных данных определяют силовые соотношения между зубными рядами челюстей. В приведенной одонтопародонтограмме силовое соотношение между челюстями равно 25,2÷21,7, что свидетельствует о силовом превалировании зубного ряда верхней челюсти над зубным рядом нижней челюсти. Данные силовых соотношений отдельных групп зубов передних и жевательных обеих челюстей записывают против каждой группы зубов над и под схемой одонтопародонтограммы. Эти данные дают возможность установить силовое превалирование одноименных групп зубов и локализацию травматических узлов. В приведенной одонтопародонтограмме силовое соотношение между передними зубами составляет 6,6÷4,6, что указывает на силовое превалирование передних зубов верхней челюсти над зубами нижней челюсти. Вследствие несоответствия силовых соотношений возникают травматическая окклюзия и болезненность во время откусывания пищи. Такая же картина отмечается и в области группы жевательных зубов. Она наиболее выражена в области жевательных зубов с правой стороны челюсти, где соотношение сил равно 9,3-5-6,8. Такое силовое превалирование между зубами также ведет к развитию травматической окклюзии. При определении силовых соотношений между зубами следует помнить, что они могут меняться вследствие компенсаторных приспособлений зубочелюстной системы во время обработки пищи. Последнее зависит от состояния и расположения зубов в челюсти. Так, при отсутствии жевательных зубов больной вынужден пережевывать пищу передними зубами, а при болезненности в области передних зубов - откусывать пищу премолярами, если они имеются в челюсти. В зависимости от этого силовые соотношения могут меняться в благоприятную сторону для пораженных тканей пародонта. Данные одонтопародонтограммы свидетельствуют о необходимости выравнивания силовых соотношений между отдельными группами зубов и зубных рядов в целом путем ортопедических вмешательств. Кроме того, одонтопаро-донтограмма дает возможность: • определить протяженность шинирующего приспособления; • установить количество опорных зубов для мостовидного и кламмеров для съемного протезов. Одонтопародонтограмма среди описанных выше статических схем наименее статична, хотя и не лишена присущих всем схемам недостатков. Они состоят в использовании однажды установленных и произвольно округленных коэффициентов для оценки динамических процессов, обусловливающих выносливость пародонта к жевательному давлению при различных функциональных состояниях. Может быть поэтому описанные методы называют статическими, хотя они и возникли на основе гнатодинамометрических, т.е. по своей сущности функциональных, исследований. Описанные выше статические методы определения эффективности жевания или, точнее, сопротивляемости пародонта давлению при жевании позволяют судить о функциональном состоянии жевательного аппарата на основании простого арифметического сложения результатов полученных исследований каждого отдельного зуба (гнатодинамометрических), рентгенологического или клинического. Однако выведенные таким образом индексы слишком отдаленно характеризуют функциональные возможности жевательной системы. В отдельных случаях жевательная функция может резко нарушиться при потере нескольких зубов и, наоборот, сохраняется в пределах нормы при отсутствии более значительного количества зубов. Следовательно, высокая степень приспособляемости жевательной системы, сложность взаимодействия ее отдельных элементов, а также результативная функция, состоящая в механической и химической обработке пищи, - все эти процессы практически недоступны для статического метода. Дополнительные методы исследования при заболеваниях пародонта Рентгенологическое исследование В норме у взрослых людей вершины межзубных перегородок в области резцов и клыков имеют форму конуса; в области премоляров и моляров - усеченной пирамиды. У пациентов с интактным пародонтом четко прослеживается непрерывная замыкающая компактная пластина на вершине и по боковым поверхностям межзубных перегородок, более интенсивно выраженная на нижней челюсти, чем на верхней. Рисунок кости обусловлен костными балками в губчатом веществе и кортикальном слое, между которыми располагается костный мозг. Общая характеристика и описание Рентгенологический метод имеет ведущее значение среди дополнительных методов исследования при заболеваниях пародонта. Метод позволяет определить наличие, характер, степень и распространенность патологических изменений в костной ткани челюстей, провести дифференциальную диагностику болезней пародонта. Для диагностики изменений пародонта оценивают внутри-ротовые контактные и интерпроксимальные рентгенограммы; внеротовые - панорамные рентгенограммы и ортопантомограмму, а также проводят трехмерное томографическое исследование, радиовизиографию и компьютерную томографию челюстей. |