пр1. Задание 1 Построение модели Черный ящик Порядок выполнения работы

Скачать 67.41 Kb. Скачать 67.41 Kb.

|

|

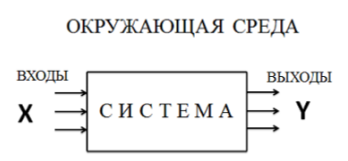

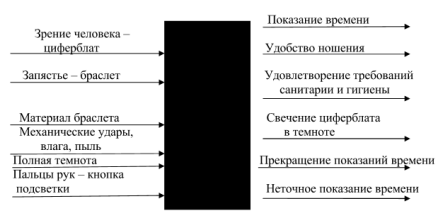

Задание №1 Построение модели «Черный ящик» Порядок выполнения работы: 1. Определить главную и дополнительные целиисследуемой системыпо ее названию и назначению; 2. Исследовать заданную систему с помощью применения метода «Черного ящика»: ‑ построить базовую модель «Черного ящика»; ‑ определить по 7-8 входов и выходов системы, выделить 3 наиболее существенных и 2-3 нежелательных. 3. На основе анализа входов и выходов системы описать, как внешняя среда воздействует на систему, как система воздействует на среду. 1. Теоретические сведения Модель есть отображение свойств какого-либо объекта при его изучении. При моделировании свойства одного объекта переносятся на другой таким образом, чтобы взаимосвязь свойств модели и свойств изучаемого объекта была аналогичной. Отображения объектов называются моделями, а процесс их создания - моделированием. Модель «черный ящик» - это система, в которой внешнему наблюдателю доступны лишь входные и выходные величины, а структура и внутренние процессы не известны. Любая вещь, любой предмет, любое явление, любой познаваемый объект - всегда первоначально выступает как «черный ящик». Название модели «черный ящик» образно подчеркивает полное отсутствие сведений о внутреннем содержании «ящика»: в этой модели задаются, фиксируются, перечисляются только входные и выходные связи системы со средой (обычно не описываются даже «стенки ящика», т. е. границы между системой и средой, они лишь подразумеваются, признаются существующими). Графическая модель типа «черный ящик» отображает только связи системы со средой, в виде перечня «входов» и «выходов» (рисунок 1.1).  Рисунок 1.1 – Графическая модель «черного ящика» Модель типа «черный ящик», несмотря на внешнюю простоту и отсутствие сведений о внутренности системы, часто оказывается полезной. Во многих случаях эксплуатации системы достаточно содержательного словесного описания входов и выходов; тогда модель «черного ящика» является просто их списком. В других случаях требуется количественное описание некоторых или всех входов и выходов. Пытаясь максимально формализовать модель «черного ящика», мы приходим к заданию двух множеств Х и Y входных и выходных переменных, но никаких других отношений между этими множествами фиксировать невозможно. При изучении систем модель «черного ящика» в ряде случаев оказывается не только очень полезной, но и единственно применимой. Например, при исследовании психики человека или влияния лекарства на живой организм мы лишены возможности вмешательства в систему иначе, как только через ее входы, а выводы делаем только на основании наблюдения за ее выходами. Это вообще относится к таким исследованиям, в результате проведения, которых нужно получить данные о системе в обычной для нее обстановке, где следует специально заботиться о том, чтобы измерения как можно меньше влияли на саму систему. Другая причина того, что приходится ограничиваться только моделью «черного ящика», - действительное отсутствие данных о внутреннем устройстве системы. 2. Цель построения модели Проблема построения модели типа «черный ящик» заключается в правильном определении цели исследуемой системы. Цель – это субъективный образ (абстрактная модель) несуществующего, но желаемого состояния среды, которое решило бы возникшую проблему. Вся последующая деятельность, способствующая решению этой проблемы, направлена на достижение поставленной цели, т. е. это работа по созданию системы. Пример построения модели «черный ящик» системы «смарт часы». Главной целью данной системы является показание времени в произвольный момент и удобство ношения на запястье. Учитывая, что выходы соответствуют конкретизации цели, фиксируем в качестве выхода показание времени в произвольный момент, а в качестве входа - зрение человека и циферблат. Данный вход и выход относятся ко всем часам, а не только к нашим наручным часам. Чтобы выполнить цель полностью, вносим следующее добавление (вход): запястье – ремешок или браслет и (выход): удобство ношения часов на запястье. Можно добавить и еще один вход: химический состав материалов и выход: удовлетворение требований санитарии и гигиены, так как не любое крепление часов на руке допустимо с этой точки зрения. Далее, представив себе условия эксплуатации часов, можно добавить вход: механические удары, влага, пыль; выход: достаточная в бытовых условиях прочность, пыле- влаго- непроницаемость. Затем, расширив понятие «условия эксплуатации часов», добавим еще два выхода: достаточную для бытовых нужд точность; легкость прочтения показаний часов при беглом взгляде на циферблат. Можно еще более расширить круг учитываемых требований к часам, что позволит добавить несколько входов и выходов: соответствие моде и понятию красоты; соответствие цены часов покупательной способности потребителя. Очевидно, что список желаемых, т. е. включаемых в модель, входов и выходов можно продолжать. Например, можно потребовать, чтобы имелась возможность прочтения показаний часов в полной темноте, и реализация этого выхода приведет к существенному изменению конструкции часов, в которой могут быть различные варианты подсветки, считывания на ощупь или подачи звуковых сигналов. Можно рассмотреть еще и другие выходы, такие как габариты, вес и многие другие физические, химические, экономические и социальные аспекты использования смарт часов. Пример построения графической модели «черный ящик» системы «смарт часы» показан на рисунке 1.2.  Рисунок 1.2 – Графическая модель «черного ящика» системы «смарт часы» Приведем способы устранения недостатков системы «смарт часы»: - для корректной работы такие часы необходимо периодически заряжать: либо через USB-кабель по проводу, либо через специальную док-станцию в беспроводном режиме. В комплекте к самим часам производитель обычно кладет специальный адаптер, который подходит именно к вашей модели. 3. Выводы Следует принять во внимание, что выходы направлены на конкретизацию цели. Соответственно, в качестве одного из них можно зафиксировать показание времени в какой-либо произвольный момент. Далее следует учесть, что выраженная цель относится в целом ко всем часам, а не только к взятым смарт часам. Для их дифференциации можно внести следующее добавление – удобство ношения на запястье. Оно будет выступать в качестве входа. С этим добавлением возникает необходимость браслета или ремешка. С ним, в свою очередь, появляется обязательность удовлетворения правилам гигиены (выход), поскольку не каждое крепление допустимо на руке. Затем, если представить условия, в которых эксплуатируются часы, можно ввести еще несколько параметров: пыле- влаго- непроницаемость, прочность. Дополнительно можно применить еще два выхода. Ими будут точность, необходимая в повседневной жизни, а также доступность информации на циферблате для прочтения при беглом взгляде. В процессе исследования можно добавить еще несколько требований к часам. Например, вводятся такие выходы, как соответствие моде, соотношение цены с покупательской способностью потребителя. Вполне очевидно, что этот перечень можно продолжать. В него допустимо включить требование о прочтении информации с циферблата в темноте. Реализация его приведет к значительному изменению конструкции. В ней могут предусматриваться, например, разные варианты самосвечения, считывания на ощупь, подсветки, подачи сигналов и т. д. Литература Антонов, А.В. Системный анализ: Учебник для вузов / А.В. Антонов. — М.: Высш. шк., 2017. — 454 c. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ: Учебник для бакалавров / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. — М.: Дашков и К, 2016. — 644 c. Северцев, Н.А. Системный анализ и моделирование безопасности. / Н.А. Северцев. — М.: Высшая школа, 2018. — 462 c. Тихомирова, О.Г. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: Монография / О.Г. Тихомирова. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 301 c. Шумский, А.А. Системный анализ в защите информации / А.А. Шумский, А.А. Шелупанов. — М.: Гелиос АРВ, 2016. — 224 c. |