Ориентирование в профессиональной терминологии. III задание Ориентирование в профессиональной терминологии (уров. Закон Вебера Фехнера Эксперименты с 1834 года, Э. Вебер Сформулировал

Скачать 1.54 Mb. Скачать 1.54 Mb.

|

|

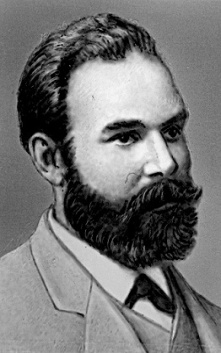

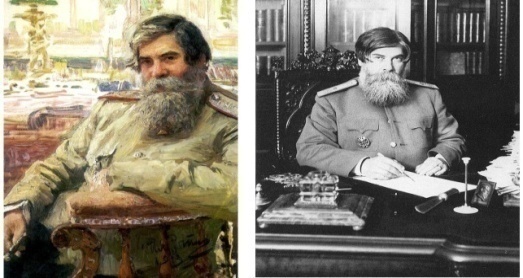

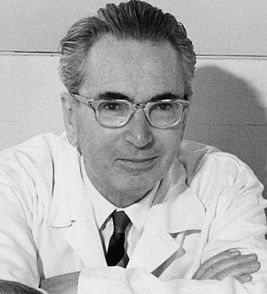

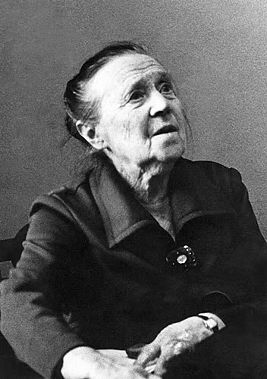

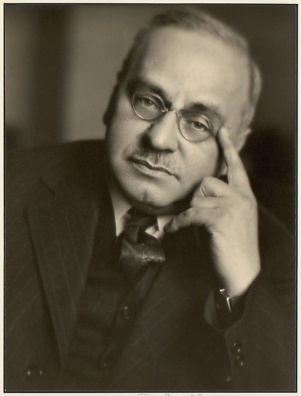

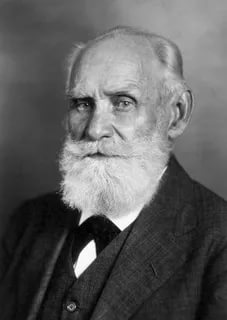

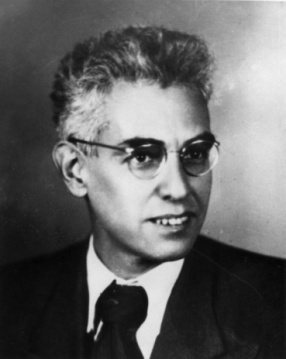

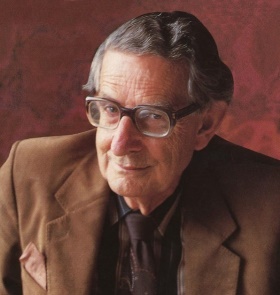

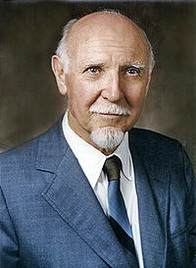

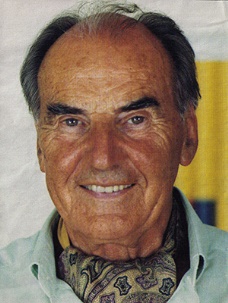

Вклад в психологическую науку (время на выполнение задания не более 1 минуты). Необходимо назвать фамилию и имя ученого, изображенного на портрете, его основные работы и вклад в развитие психологии, указать каким образом достижения ученого используются в профессиональной деятельности конкурсантов. Лазурский Александр Фёдорович (1874 – 1917)  Русский врач и психолог, ученик В.М. Бехтерева. Под руководством Владимира Михайловича Бехтерева А.Ф. Лазурский изучал психические и нервные болезни, получил отличную нейроанатомическую и нейрофизиологическую подготовку, провел целый ряд самостоятельных исследований. Изучал проблемы экспериментальной психологии и клинической психофизиологии. Параллельно изучал теории характера и темперамента, а также провел анализ попыток их классификации. Один из первых начал проводить исследование личности в естественных условиях деятельности. Заведовал лабораторией в клинике Бехтерева, где заведовал лабораторией и проводил лечебную практику. Его чрезвычайно интересовала задача изучения не отдельных психических процессов, а целостной личности. Основной труд: тиражом 1000 экземпляров вышел в свет «Очерк науки о характерах». В своих работах он указывал, что в психике преступника присутствует врожденный компонент (эндопсихика), выражающий «внутреннюю взаимосвязь психологических элементов и функций, как бы внутренний механизм человеческой личности», к которому он относил темперамент, характер, умственную одаренность, и приобретенный в жизни компонент (экзопсихика), содержащий отношение личности к окружающему миру. Лазурский также определил задачу пенитенциарной психологии: изучить преступника, чтобы правильно организовать деятельность в исправительных учреждениях. Нечаев Александр Петрович (1870 - 1948)  Российский и советский психолог, один из основоположников экспериментальной педагогики. Свою педагогическую деятельность он начал чтением лекций по истории немецкой психологии первой половины XIX века. В этом же году он был избран секретарём философского общества при Петербургском университете. В 1898 году он был направлен на стажировку в Германию: работал в лаборатории В. Вундта в Лейпциге, в лаборатории Г.Э. Мюллера в Гёттингене, в лаборатории Э. Крепелина в Гейдельберге. Экспериментальное изучение детского развития. Создал лабораторию экспериментальной педагогической психологии при Педагогическом музее. При его участии при лаборатории были основаны педагогические курсы для изучения человека, как предмета воспитания. По инициативе А.П. Нечаева было создано Общество экспериментальной педагогики, был инициатором проведения Российских съездов по педагогической психологии и экспериментальной педагогике. Был осуждён к ссылке в Казахстан за контрреволюционную агитацию. Находясь в ссылке, занимался проблемами физиотерапии, невропатологии, психиатрии. Основной труд: «Современная экспериментальная психология в ее отношении к вопросам школьного обучения», «Наблюдения над развитием интересов и памяти в школьном возрасте», «Труды по экспериментальной педагогической психологии». Ухтомский Алексей Алексеевич (1875-1942)  Русский ученый-физиолог и мыслитель, академик АН СССР. Будучи в Духовной академии, Ухтомский задался целью соединить науку и религию, веру и разум в едином процессе познания человеком бытия. В своих размышлениях о вечных вопросах - об истине, добре и зле, о нравственности, о духовности, о смысле истории и бытия, о судьбах России – он, продолжая русскую религиозную философскую традицию, пытался сказать и свое, новое слово. Смысл бытия, по Ухтомскому, в нравственном отношении человека к жизни, к другому человеку, к самому себе. Он предупреждал о гибельных последствиях бездуховности, о необходимости живой, органической связи человека с миром, об истинном собеседовании человека с бытием, о его глубочайшей нравственной ответственности перед историей. И в этом он видел планетарный смысл духовного прогресса человечества. Изучая природу и законы жизнедеятельности, поведения организма в целом, открыл основной закон деятельности нервной системы, назвав его доминантой – очаг возбуждений, временно господствующий и побуждающий организм в конкретной ситуации к определенным действиям. Основной труд: «Доминанта как рабочий принцип нервных центров». Теплов Борис Михайлович (1896-1965)  Профессор, доктор психологических наук, научный руководитель лаборатории «Психофизиология индивидуальных различий», созданной в 1952 году в НИИ общей и педагогической психологии. Действительный член АПН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. Ученый, обладавший огромной эрудицией в самых различных областях: истории и философии, искусстве и литературе, физиологии органов чувств и высшей нервной деятельности. Но прежде всего Теплов Б.М. был выдающимся психологом, осуществившим в своем творчестве синтез гуманитарного и естественнонаучного знания и тем самым ярко воплотившим в своих работах существо психологии как науки, занимающей особое место в системе наук. Говоря языком дифференциальной науки, Теплов Б.М. был мастером и номотетического и идеографического методов исследования индивидуальности, личности и индивидуальных различий. Основной труд: «Психология музыкальных способностей», серия статей о способностях и одаренности. Разработал целостную концепцию индивидуальности. Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927)  Выдающийся русский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России, академик. Тайный советник, генерал-майор медицинской службы царской армии. Основал в Санкт-Петербурге психоневрологический институт — первый в мире научный центр по комплексному изучению человека и научной разработке психологии, психиатрии, неврологии и других «человековедческих» дисциплин, организованный как исследовательское и высшее учебное заведение, ныне носящее имя В. М. Бехтерева. Ученый утверждал, что все психические процессы сопровождаются рефлекторными двигательными и вегетативными реакциями, которые доступны наблюдению и регистрации. Работы Бехтерева по изучению морфологии мозга внесли бесценный вклад в развитие отечественной психологии. Ему удалось выяснить физиологическое значение отдельных частей центральной нервной системы (зрительных бугров, преддверной ветви слухового нерва, нижних и верхних олив, четверохолмия). В.М. Бехтерев умер спустя несколько часов после того, как он, по официальной версии, отравился двумя порциями мороженого. Это отравление произошло после консультации, которую он дал И.В. Сталину. Основной труд: семь томов «Основы учения о функциях мозга», три тома книги «Объективная психология». Мясищев Владимир Николаевич (1893 – 1973)  Отечественный психиатр, психотерапевт, психолог, специалист по проблемам психофизиологии и клиники нервно-психических расстройств. Ученик В.М. Бехтерева и А.Ф. Лазурского. Разработал теорию личности на основе ее отношений. При этом отправной точкой его исследований стали работы А.Ф. Лазурского. В противоположность рассмотрению субъекта в самом себе, в изоляции его психики от окружающей среды, которое характерно для интроспективной психологии, предложил понимание неразрывной связи субъекта с объективной действительностью. Вся психическая деятельность человека в значительной мере определяется его отношением к объектам и процессам действительности, к другим людям, к самому себе, что и составляет его личность. Проводил исследования психофизиологических и социально-педагогических аспектов психотерапии, им и его сотрудниками была разработана психогенетическая психотерапия, основанная на личностном и реконструирующем подходе к пациенту. Основной труд: «Работоспособность и болезненные личности», «Психические особенности человека. Характер, способности», «Личность и неврозы», «Введение в медицинскую психологию». Ски́ннер Бе́ррес Фре́дерик (1904 –1990)  Американский психолог, изобретатель и писатель. Один из самых влиятельных психологов середины XX века. Внёс значительный вклад в развитие и популяризацию бихевиоризма– школы психологии, рассматривающей поведение человека и животных как результат предшествующих воздействий окружающей среды. Скиннер наиболее известен своей теорией оперантногообусловливания, в меньшей степени – благодаря художественным и публицистическим произведениям, в которых он знакомил читателя с возможностью широкого применения развиваемых в бихевиоризме техник модификации поведения (например, программированного обучения) для улучшения жизни общества – как форму социальной инженерии. Его именем назван ящик Скиннера (Skinnerbox) – ящик, предназначенный для того, чтобы изучать принципы оперантного научения. Выготский Лев Семенович (1896–1934)  Советский психолог. Профессор института психологии в г. Москве. Основатель марксистской исследовательской традиции изучения высших психологических функций, которая стала известна, начиная с критических работ 1930-х годов как «культурно-историческая теория» в психологии. Автор литературоведческих публикаций, работ по педологии и когнитивному развитию ребёнка. Объединил вокруг себя коллектив исследователей, известный как «круг Выготского-Лурии» (также «круг Выготского»). Культурно-историческая теория Выготского породила крупнейшую в советской психологии школу, из которой вышли А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, П.И. Зинченко, Л. В. Занков и др. В 1970-е гг. теории Выготского Л.С. стали вызывать интерес в американской психологии. В последующее десятилетие все основные труды Выготского Л.С. были переведены и легли, наряду с Пиаже, в основу современной образовательной психологии США. Франкл Виктор Эмиль (1905–1997)  Австрийский психиатр, психолог и невролог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Известен как создатель логотерапии – метода экзистенциального психоанализа, ставшего основой Третьей Венской школы психотерапии. В концепции логотерапии он определил, что личность является 3-компонентной системой и состоит из физического, душевного и духовного уровней. Если с первыми двумя все понятно, и они описывались ранее другими психологами и психиатрами, то третий ввел именно В.Э. Франкл. Под ним он подразумевал стремление людей к поиску смысла, а также совесть и ответственность, которая во многом определяет человеческие поступки. Основные труды: «Человек в поисках смысла»; «Сказать жизни «Да»: психолог в концлагере». Зейгарник Блюма Вульфовна (1900 —1988)  Советский психолог, основательница советской патопсихологии. Широко известен результат дипломной работы Б.В. Зейгарник, выполненной под руководством Курта Левина в Берлинском университете и ставшей одним из краеугольных камней гештальт-психологии, где она показала, что незавершённые действия запоминаются лучше, чем завершённые («эффект Зейгарник»). С 1931 года работала в психоневрологической клинике Всесоюзного института экспериментальной медицины в сотрудничестве с Л.С. Выготским. Б.В. Зейгарник – одна из создателей факультета психологии МГУ, кафедры нейро- и патопсихологии. Выдающийся вклад Блюмы Зейгарник в разработку психологических проблем был оценен Американской психологической ассоциацией, присудившей ей премию имени Курта Левина (1983). В СССР ей была присуждена Премия имени М. В. Ломоносова I степени (1978). Основные труды: «Патология мышления» 1962, «Основы патопсихологии» 1973, «Патопсихология» 1976, «Психология личности: норма и патология» 1982. Маслоу Абрахам Харольд (1908-1970)  Американский психолог, основатель гуманистической психологии. Внес значительный вклад в формирование теории мотивации персонала. Создал иерархическую теорию потребностей, более известную как «Пирамида Маслоу», в которой разделил потребности на базисные (постоянные) и производные (изменяющиеся), которая внесла важный вклад в понимание того, что мотивирует сотрудников эффективно трудиться. Основные труды: «Теория человеческой мотивации» (1943), «Мотивация и личность» (1954), «Религия, ценности и пиковые переживания» (1964), «Эупсихологический метод управления» (1965). Адлер Альфред (1870 - 1937)  Австрийский психолог, психиатр и мыслитель, создатель системы индивидуальной психологии. Его собственный жизненный путь, возможно, явился важным подспорьем в создании концепции индивидуальной теории личности. В отличие от Фрейда, акцентировавшего роль бессознательного и сексуальности как детерминант человеческого поведения, А. Адлер вводит в объяснение социальный фактор: характер человека складывается под воздействием его «жизненного стиля», то есть сложившейся в детстве системы целенаправленных стремлений, в которой реализуется потребность в достижении превосходства, самоутверждении как компенсации «комплекса неполноценности» (А. Адлер первым вводит этот термин). А. Адлер считал, что изначально большинству детей присуще ощущение собственной неполноценности по сравнению с «всемогущими взрослыми», что ведёт к формированию у ребёнка комплекса неполноценности. Развитие личности, согласно воззрениям А. Адлера, зависит от того, каким образом этот комплекс будет компенсироваться. Основные труды: «Практика и теория индивидуальной психологии», «Исследование физической неполноценности и её психической компенсации», «Невротическая конституция», «Смысл жизни», «Постижение человеческой природы», «Наука жизни», «Социальный интерес: вызов человечеству», «Образ жизни». Хорни Карен (1885-1952)  Американский психоаналитик и психолог, одна из ключевых фигур неофрейдизма. Акцентировала значение воздействия окружающей социальной среды на формирование личности. Основу мотивации человека она усматривала в чувстве тревоги, которое заставляет человека стремиться к безопасности и в котором заключена потребность в самореализации. К. Хорни считается основателем женской психиатрии, которая изучает, в том числе, проблему гендерного неравенства и её влияния на личность. Карен решительно отстаивала мнение о том, что ключевые психологические различия между мужчинами и женщинами проявляются из-за разницы в культуре и социализации, а вовсе не из-за биологии. Она резко критиковала теорию Фрейда о психосексуальном развитии, объявив её недостоверной и оскорбительной. Кроме того, Карен Хорни развивала свои собственные теории о неврозах, основанные на личном опыте работы в качестве психотерапевта. В отличие от предыдущих теоретиков, в своих трудах Хорни К. рассматривает неврозы как своего рода защитный механизм или методику преодоления, который является большой частью нормальной жизни. Наиболее значительный вклад в психоанализ Карен Хорни – её теория тревожности как основа неврозов, и идея, что такие расстройства могут быть наилучшим образом поняты в контексте индивидуальной реакции на жизненные трудности, а не только при рассмотрении детских травм. Рубинштейн Сергей Леонидович (1889—1960)  Сергей Леонидович Рубинштейн — советский психолог и философ, член-корреспондент Академии наук СССР. Автор фундаментальных учебников для университетов «Основы психологии» (1935) и «Основы общей психологии» (1940, 1946). С конца 1953 г. участвовал в организации первого послевоенного профильного издания психологов в стране, журнала Вопросы психологии и вошел в первый состав редакционной коллегии этого журнала. В 1957 Рубинштейн назначен главой советской делегации психологов на XV Международном психологическом конгрессе в Брюсселе, но не участвовал по болезни. В 1959 автор был назначен Президиумом АН СССР организатором крупнейшего Всесоюзного совещания по проблемам соотношения социального и биологического, к участию в котором он привлёк самых авторитетных специалистов. Ильин Евгений Павлович (1933-2015)    Ильин Евгений Павлович — доктор психологических наук, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, заслуженный деятель науки РФ; специалист в области общей и дифференциальной психофизиологии, психологии физического воспитания и спорта. За долгие годы плодотворной научно-исследовательской работы Евгений Павлович Ильин создал научную школу по общей и дифференциальной психофизиологии спортивной и трудовой деятельности. Разработанные им экспресс-методики диагностики типологических особенностей свойств нервной системы (теппинг-тест и кинематометрические методики) широко используются в научных исследованиях и в практической работе. Много лет Евгений Павлович отдал преподавательской работе, под его руководством выполнены 6 докторских и более 40 кандидатских диссертаций. Евгений Павлович – автор более 250 научных работ, в том числе более 20 монографий, учебников и учебных пособий; составитель 11 сборников научных трудов. Ананьев Борис Герасимович (1907-1972)  Борис Герасимович Ананьев — психолог, доктор психологических наук, профессор. После окончания Горского педагогического института во Владикавказе (1928) поступил в аспирантуру Института по изучению мозга (Ленинград), в 1930 стал его научным сотрудником. С этим научным учреждением, созданным В. М. Бехтеревым, связано становление Б.Г. Ананьева как ученого. С 1944 г. активно ведет преподавательскую и научную работу на кафедре Ленинградского университета. В середине 50-х гг. (в это время кафедрой заведовал В. Н. Мясищев) психология личности становится центральной в научной работе кафедры. В 1951-1960 гг. возглавлял Ленинградский научно-исследовательский институт педагогики АПН РСФСР. Декан факультета психологии ЛГУ с 1967 г. и до конца своей жизни. Б.Г. Ананьевым проведены масштабные исследования по истории психологии, психологии познания, воли, характера, онтопсихологии и акмеологии, педагогической психологии, половому диморфизму. В первые же годы факультета психологии ЛГУ (открыт в 1966 г.) были начаты комплексные исследования человека, построенные по программе Б.Г. Ананьева и опирающиеся на традиции бехтеревского направления. Им было обосновано положение о психологии как центральном узле человекознания, показано, что развитие не только «человековедческих», но и всех областей научного знания и практики связано с психологическими проблемами. Принцип целостности человека выступил центральным в развитых им концепциях. Основные труды: «Психология педагогической оценки» (1935), «Психология чувственного познания» (1960), «Человек как предмет познания» (1969), «О проблемах современного человекознания» (1977), «Избранные психологические труды. В 2-х тт.» (1980). Павлов Иван Петрович (1849-1936)  Павлов Иван Петрович – русский и советский учёный, физиолог, вивисектор, создатель науки о высшей нервной деятельности, физиологической школы; лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине1904 года«за работу по физиологии пищеварения». Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1907), Действительный статский советник. Председатель Общества русских врачей памяти С.П. Боткина (1906-1913). Все работы по физиологии, проведённые И.П. Павловым на протяжении почти 65 лет, в основном группируются около трёх разделов физиологии: физиологии кровообращения, физиологии пищеварения и физиологии мозга. В 1925 г. И.П. Павлов возглавил институт физиологии АН СССР и открыл при своей лаборатории две клиники: нервную и психиатрическую, где с успехом применял экспериментальные результаты, полученные им в лаборатории, для лечения нервных и душевных заболеваний. Особенно важным достижением последних лет работы И.П. Павлова было изучение наследственных свойств отдельных типов нервной деятельности. Для решения этого вопроса И.П. Павлов значительно расширил свою биологическую станцию в Колтушах под Ленинградом - настоящий город науки, на которую советское правительство отпустило более 12 млн. рублей. Учение И.П. Павлова стало фундаментом для развития мировой науки. В Америке, Англии, Франции и других странах были созданы специальные Павловские лаборатории. Лурия Александр Романович (1902-1977)  Профессор (1944), доктор педагогических наук (1937), доктор медицинских наук (1943), действительный член Академии Педагогических наук РСФСР (1947), действительный член АПН СССР (1967), принадлежит к числу выдающихся отечественных психологов, получивших широкую известность своей научной, педагогической и общественной деятельностью. Следуя идеям Л.С. Выготского, А.Р. Лурия разрабатывал культурно-историческую концепцию развития психики, участвовал в создании теории деятельности. Исследовал взаимоотношения наследственности и воспитания в психическом развитии. Показал, что соматические признаки в значительной степени обусловлены генетически, элементарные психические функции (например, зрительная память) — в меньшей степени. А для формирования высших психических процессов (понятийное мышление, осмысленное восприятие и др.) решающее значение имеют условия воспитания. В области дефектологии развивал объективные методы исследования аномальных детей. Результаты комплексного клинико-физиологического изучения детей с различными формами умственной отсталости послужили основанием для их классификации, имеющей важное значение для педагогической и медицинской практики. Создал новое направление – нейропсихологию. Начало развития нейропсихологии было положено исследованиями мозговых механизмов у больных с локальными поражениями мозга, в частности в результате ранения. Сформулировал основные принципы динамической локализации психических процессов, создал классификацию афазических расстройств и описал ранее неизвестные формы нарушений речи, изучал роль лобных долей головного мозга в регуляции психических процессов, мозговые механизмы памяти. А.Р. Лурия имел высокий международный авторитет, являлся зарубежным членом Национальной академии наук США, Американской академии наук и искусств, Американской академии педагогики, а также почетным членом ряда зарубежных психологических обществ (британского, французского, швейцарского, испанского и др.). Он был почетным доктором ряда университетов: г. Лейстера (Англия), Люблина (Польша), Брюсселя (фр.) (Бельгия), Тампере (Финляндия) и др. Многие его работы переведены и изданы за рубежом.Лурия часто и с уважением упоминается в работах английского невропатолога Оливера Сакса, с которым он вёл многолетнюю переписку. Платонов Константин Константинович (1906—1984)       Платонов Константин Константинович – российский психолог, врач, специалист в области психологии труда, военной и медицинской психологии, социальной психологии и психологии личности. Сын К.И. Платонова – невропатолога, внесшего большой вклад в разработку методов внушения и гипноза, ученика и сподвижника В.М. Бехтерева. Доктор медицинских (1954) и доктор психологических наук, профессор (1954). Заслуженный деятель науки РСФСР. В работах значительное внимание уделяется рассмотрению методолого-теоретических оснований психологии, обоснованию и утверждению отражательной природы психики, ее активного формирования в деятельности, личностного опосредования психических явлений. С позиций деятельностного подхода им и его учениками исследуются все важнейшие стороны психики человека: способности, характер, потребностно-мотивационная сфера. Личность определяется им как общепсихологическая категория, ибо она представляет собой одну из сторон человека, как носителя сознания. К.К. Платонов предлагает концепцию динамической функциональной структуры личности, интегрирующей в себе 4 ее процессуально-иерархические подструктуры с субординацией низших подструктур по отношению к высшим. В качестве основных подструктур им выделяются: направленность личности, опыт, особенности психических процессов, биопсихические свойства. Рассматривается структура коллектива, динамика его поэтапного развития, место коллектива в системе общностей разного уровня, социальной ориентации и степени организованности. Предметом эмпирического исследования становятся различные внутригрупповые (внутриколлективные) процессы: соревновательные отношения и соревновательная активность личности в коллективе, процессы коммуникации и развитие коммуникативных способностей человека в условиях совместной деятельности и взаимодействия, социально -психологический климат коллектива. К.К. Платонов был в числе первых ученых, обратившихся в 60-е г.г. к разработке социальной психологии в нашей стране, что обусловливало значительное внимание уделяемое им рассмотрению методологических проблем социальной психологии, определению ее предмета и проблемных областей, обоснованию методов исследования. Узнадзе Дмитрий Николаевич (1886 -1950)  Узнадзе Дмитрий Николаевич – грузинский психолог и философ, один из основоположников психологической науки в Грузии, создатель психологической школы установки. Доктор философии (1909), профессор. Проводил экспериментальные исследования фиксированной установки. Объяснял иллюзию контраста, в частности иллюзию веса, тем, что в предварительных сериях эксперимента происходит формирование определенной установки (что веса предметов будут сильно различаться), которая имеет внесенсорный характер, а при изменении условий эксперимента (при предъявлении одинаковых по весу предметов) возникает необходимость заново формировать установку, так как старая оказывается неадекватной. Рассогласование этих установок и порождает иллюзию. На основании этих и других экспериментов дал трактовку (методологического плана) понятию установки как «границы» между субъективным и объективным, которая связывает психическое не только с психическим же, но и с физическим. Установка возникает при столкновении потребности субъекта и объективной ситуации ее удовлетворения. Также проводил исследования в области детской психологии: предложил типологию детской деятельности, разработал основы готовности детей к школе. Основные труды (на русском языке): «Основные положения теории установки» (1961); «Психологические исследования» (1966). Эльконин Даниил Борисович (1904 -1984)  Даниил Борисович Эльконин – это знаменитый русский психолог, специализировавшийся на изучении детской психологии. Д. Б. Эльконин написал работу «Учение об условных рефлексах», в которой он подробно разъяснил, что является условным рефлексом. Главным вкладом Даниила Борисовича в науку стало формирование и введение новой системы познавательного процесса. Некоторые работы Даниил Борисович посвятил анализу представлений и предположений Л.С. Выготского. Советский психолог создавал свои труды на основе сведений о развитии человека в культурной и исторической среде. Эльконин утверждал, что детская пора находится в постоянном развитии, а также носит исторический характер. Условием развития является рост и созревание организма. Источником является окружающая среда, идеальные представления. Формой развития можно считать усвоение информации и сведений. Двигает развитием обычно такое противоречие, которое возникает между усвоением предметной и общественной сторонами деятельности. Множество работ Эльконина, которые направлены на изучение психологии и периодов игры, заслуживают внимания. Они содержательны по своей натуре. К самым известным работам Д. Б. Эльконина можно отнести: Работа, посвященная изучению условных рефлексов Работа, направленная на изучение развития конструктивных действий школьников, оформленная в рукописном виде Труды психолога, связанные с устной и письменной речью, оформленные в рукописном виде Сонди Лепольд (1893-1986)  Венгерский и швейцарский психолог, психиатр и психоаналитик, отец филолога Петера Сонди. Автор концепции «Судьбоанализа» и созданного на основе этой концепции теста Сонди. В идеях Л. Сонди заметно сильное влияние фрейдовского психоанализа и аналитической психологии Юнга. Развивая идеи судьбоанализа, Л. Сонди вводит понятие родового (семейного) бессознательного, которое находится между личным бессознательным и коллективным бессознательным. Л. Сонди считал, что родовое бессознательное оказывает влияние на судьбу человека. Л. Сонди был одним из первых психологов, кто направил внимание на наследственный характер закрепленных форм поведения, полагая, что в закодированном виде, переданном по генотипу, психика младенца уже имеет набор приспособительных реакций, которые в своё время обеспечивали существование его предков. Суть так называемой судьботерапии состоит в освобождении человека от навязанной ему формы судьбы и предоставлении свободы выбрать свою судьбу, как минимум, из двух возможностей. Клинико-психологический тест, целью которого является выявление некоторых проявлений психического расстройства и нарушений поведения. Впервые тест был опубликован в 1939 году, но широко внедряться в практику начал лишь в конце сороковых годов. В основу методики легли эмпирические исследования на большой группе лиц, имеющих психические отклонения и точно установленные психиатрические диагнозы. Кроме того, Л. Сонди анализировал их истории болезни и истории болезней их ближайших родственников. Л. Сонди считал, что тест должен применяться для выявления вариантов реализации склонностей, а не постановки психиатрического диагноза. Айзенк Ганс Юрген (1916 – 1997)  Образование получил в Лондонском университете (доктор философии и социологии). С 1939 г. по 1945 г. работал в качестве психолога-экспериментатора в госпитале, с 1946 г. по 1955 г. – заведующий основанного им отделения психологии при Институте психиатрии госпиталей Маудсли и Бетлем, с 1955 г. по 1983 г. – профессор Института психологии при Лондонском университете, а с 1983 г. – почётный профессор психологии. В качестве методологической базы Г.Ю. Айзенк своей теории ориентировался на понимание психодинамических свойств личности как обусловленных генетически и детерминированных в конечном счете биохимическими процессами. Первоначально он интерпретировал экстраверсию-интроверсию на основе соотношения процессов возбуждения и торможения: для экстравертов характерны медленное формирование возбуждения, его слабость и быстрое формирование реактивного торможения, его сила и устойчивость, для интровертов же – быстрое формирование возбуждения, его сила и медленное формирование реактивного торможения, слабость и малая устойчивость. На основе «трёхфакторной модели личности» Г.Ю. Айзенк создал психодиагностические методики EPI и EPQ, продолжившие ряд ранее созданных – MMQ, MPI. Г.Ю. Айзенк — один из авторов «трёхфазной теории возникновения невроза» – концептуальной модели, описывающей развитие невроза как системы выученных поведенческих реакций; на основе этой поведенческой модели были разработаны методы психотерапевтической коррекции личности, в частности, одна из вариаций аверсивной психотерапии, невроз, конституция и личность. Кэттелл (Кеттелл) Раймонд Бернард (1905-1998)  Британский и американский психолог, внёсший существенный вклад в развитие дифференциальной психологии в областях черт личности, способностей и мотивации. Автор одной из наиболее влиятельных теорий личности, разработанных в психологии XX века, автор теории гибкого и кристаллизированного интеллекта. Являлся последовательным сторонником мультивариативных исследований в психологии. Опубликовал 55 книг и более 500 статей. Автор 16-факторной модели личности и создатель соответствующей психодиагностической методики. В 1940-х гг. Р.Б. Кэттелл опубликовал множество книг и статей, освещающих исследования различных областей – экспериментальной психологии, социальной психологии и генетики. Основные его труды относятся к области систематического исследования личности человека. Р.Б. Кэттелл провел интересные психологические исследования в области: юмора (1947), музыкальных предпочтений (1954), лидерства (1954), интеллекта (1963), психопатологии (1966), креативности (1968), установки на реакции (1968). В определении Р.Б. Кеттелла личность представляет собой систему черт, которым он дает собственную классификацию. По его мнению, черта – это некоторая ментальная сущность, отвечающая за согласованность наблюдаемого поведения. Далее он различает исходные и поверхностные черты. Первые представляют собой реальные внутренние силы личности, лежащие в основе и в дальнейшем определяющие множественные внешние проявления. Поверхностные же черты являются открытыми, видимыми переменными, происходящими на поверхности. Они – всего лишь продукт взаимодействия исходных черт, поэтому не столь значимы. Исходные черты Р.Б. Кеттелл делит на формируемые средой и конституциональные (наследственные). Особое внимание в своих работах Кеттеллуделяет более подробному рассмотрению динамических черт Он разделяет их на три группы: аттитюды, эрги и чувства. Лю՜шер Макс (1923 – 2017)  Макс Люшер – известный швейцарский психолог и социолог, профессор. Разработчик знаменитого цветового теста. Его книга «Тест Люшера » переведена более чем на 30 языков. Основным направлением исследований М. Люшера было влияние цвета на людей с точки зрения психосоциальных аспектов, а также психология цвета и рекомендации для промышленности и мультинациональных компаний. В 1947 г. на первом всемирном конгрессе по психологии впервые представил основные положения цветовой диагностики. После этого диагностика М. Люшера получила международную известность и быстро распространилась по всему миру. В 1956 году Макс Люшер получил место профессора психологии в Амстердаме, руководил медико-психологическими и социологическими исследованиями с использованием его теста в Гамбурге, Берлине и Мюнхене. В это время разработал систему, позволяющую закодировать любой плоскостной дизайн и представить его в виде люшеровских цветов и форм. Это дало возможность проанализировать разнообразные факторы покупательских предпочтений и успешно создавать дизайн для различных целевых групп покупателей. С 1966 года Люшер жил в Швейцарии. Его основная деятельность была связана с проведением обучающих семинаров для психотерапевтов и поддержкой научных разработок в области цветовой диагностики, а также чтением лекций в Восточной и Западной Европе, США и Австралии. |