ВТ и ТГ. Занятие Способы определения и передачи дирекционных углов ориентирных направлений

Скачать 0.68 Mb. Скачать 0.68 Mb.

|

|

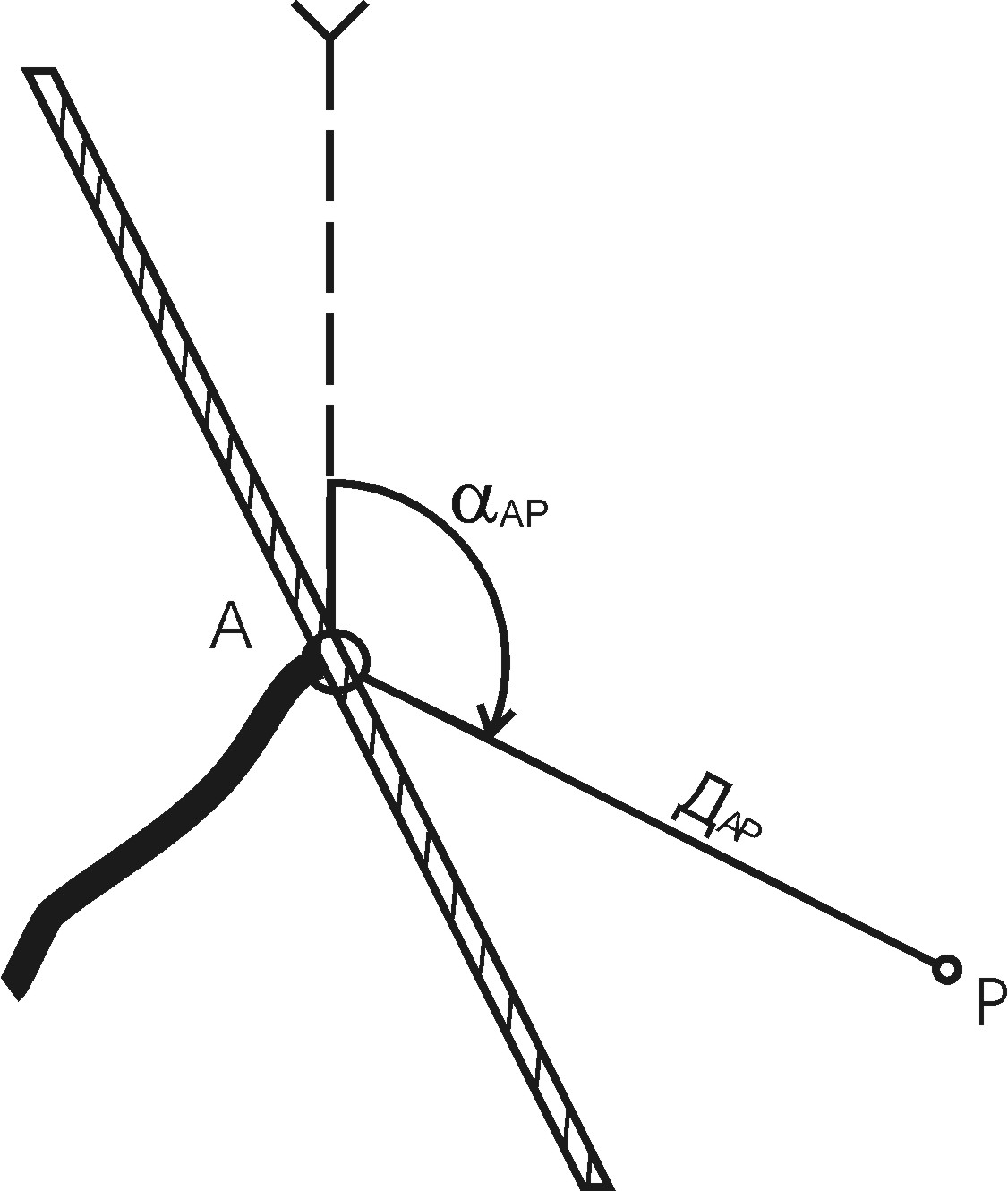

2.ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА ПО КАРТЕ. Способы топогеодезической привязки по карте с помощью приборов. Наиболее просто координаты привязываемых точек по карте (аэроснимку) определяются, когда они раположены непосредственно на контурной точке или вблизи нее. В этом случае за местоположение привязываемой точки принимается сама контурная точка и решение задачи сводится только к опознаванию ее на карте и снятию координат. Наиболее часто этот способ применятся при топогеодезической привязке по аэроснимку. Однако позиции, пункты, посты, как правило, не будут располагаться на контурных точках или в непосредственной близости от нее. Поэтому при определении координат привязываемых точек по карте (аэроснимку) с помощью приборов, силами и средствами артиллерийских подразделений применяют следующие способы: -полярный способ; -ход в две (три) стороны; -засечка по обратным дирекционным углам; -засечка по измеренным расстояниям. ПОЛЯРНЫЙ СПОСОБ применяют в тех случаях, когда на местности опознана контурная точка, имеющаяся на карте (аэроснимке) и с этой контурной точки видна привязываемая точка. Сущность полярного способа определения координат заключается в измерении на местности полярных координат привязываемой точки Р (дирекционного угла αАР и расстояния ДАР) относительно исходной точки А. координаты привязываемой точки Р находят решением прямой геодезической задачи.   XA YA ХР = ХА + ДАР·СosαАР YР = YА + ДАР·SinαАР Дирекционный угол αАР определяют с помощью магнитной стрелки буссоли, гироскопическим или астрономическим способом.  Xp=? Yp=? Расстояние от контурной точки до привязываемой измеряют мерной лентой, мерным шнуром, с помощью дальномерных реек, с помощью дальномера или засечкой по короткой базе. Для контроля координаты привязываемой точки определяются относительно другой контурной точки. Показать студентам способ определения координат привязываемой точки, когда нет возможности поставить прибор на исходную точку. Ход в две – три стороны применяют в тех случаях, когда имеются координаты контурной точки (местного предмета), но она не видна с привязываемой точки. Для получения координат привязываемой точки определяют координаты промежуточной точки, с которой видна контурная точка, а затем по координатам промежуточной точки определяют координаты привязываемой точки. Для определения координат промежуточной и привязываемой точек применяют полярный способ. Работу выполняют, как правило, ориентированным прибором в следующем порядке:  А1 -устанавливают на промежуточной точке А1 ПАБ-2А, ориентируют ее с помощью магнитной стрелки и определяют Аmo; -переходят к дирекционному углу αА1о (αА1о= Аmo-∆Am) и устанавливают полученное значение на буссольном кольце и барабане; -изменяют полученное значение на 30-00 и получают дирекционный угол с точки О на точку А1; -наводят ПАБ-2А на точка А и по буссольному кольцу снимают α2 с точки А1 на ОП (точка А); -измеряют дальности d1 и d2; -последовательно определяют координаты точки А1, а затем точки А, используя НИХ, ПУО или таблицу приращений прямоугольных координат. Далее преподаватель рассказывает устройство НИХ и порядок работы с ней. Объяснения проводить на примере. Пример: На местности измерены α с контурной точки на панораму основного орудия α0А = 20-56 и расстояние до него d=160 м. Координаты контурной точки Xo=48160; Yo=53250. Определить координаты ОП. Решение: По НИХ определяем ∆Х=-90м; ∆Y=+130м. Ответ: Xop=48070; Yop=53380. Порядок использования таблиц приращений прямоугольных координат будет рассмотрен на следующих занятиях. Определение координат точек графическим способом производят на ПУО или на карте. Все углы строят с помощью хордоугломера, а расстояния откладывая поперечный масштаб. ЗАСЕЧКА ПО ОБРАТНЫМ ДИРЕКЦИОННЫМ УГЛАМ. Сущность данного вида засечки заключается в том, что на местности определяются дирекционные углы с привязываемой точки на 3 местных предмета, обозначенных на карте. Затем эти дирекционные углы изменяются на 30-00 и строятся с помощью хордоугломера при соответствующих точках.   Контурные точки, опознанные на карте и на местности, должны располагаться, возможно, ближе к привязываемой точке и углы на них должны быть не менее 5-00. Порядок работы: Установить ПАБ-2А на привязываемой точке; Ориентируют буссоль, определяют дирекционные углы на каждую из трех выбранных точек; Изменяют каждый дирекционный угол на 30-00; Строят полученные обратные дирекционные углы при соответствующих точках и прочерчивают линии; В пересечении линий снимают координаты точки. Если при пересечении линий образовался треугольник погрешности, с большей стороной не превышающей 3 мм, то центр треугольника (точка пересечения медиан) даст искомую точку. Разновидностью засечки по обратным дирекционным углам является определение координат с помощью восковки (кальки). Это способ Болотова. Порядок работы: Выбирают на местности не менее 3-х контурных точек, имеющихся на карте и наблюдаемых с привязываемой точки; Устанавливают ПАБ-2А и измеряют углы между выбранными точками (α и β);   С помощью хордоугломера (АК-3) строят на восковке измеренные на местности углы α и β; Накладывают восковку на карту так, чтобы прочерченные на ней направления проходили через соответствующие контурные точки карты; накладывают вершину угла и определяют координаты привязываемой точки. Засечка по измеренным расстояниям. Засечка по измеренным расстояниям применяется тогда, когда можно определить расстояния до 2-3 -х контурных точек. Порядок работы: Прибор устанавливают на привязываемой точке и измеряют расстояние до 2-3 -х точек, координаты которых известны; На карте прочерчивают с контурных точек дуги радиусом, равным измеренным расстояниям в масштабе карты, и в пересечении дуг получают определяемую точку. Засечка считается выполненной правильно, если наибольшая сторона треугольника погрешностей не превышает 3-х мм. Центр этого треугольника – определяемая точка. Практическое решение задач по определению координат точек различными способами будет рассмотрено на следующих занятиях. Определение высот и измерение расстояний. На равнинной и холмистой местности абсолютная высота ОП (НП) определяется с использованием имеющихся на карте горизонталей и отметок высот. Решить несколько примеров по определению высот. В горной местности Н точки определяется с помощью приборов. Высота ОП (НП) вычисляются по формуле hОП=hИСХ+∆h, где: hИСХ – высота исходной контурной точки; ∆h – превышение ОП (НП) над исходной точкой. ∆h=Д×tg α , где: Д – расстояние от исходной точки до ОП (НП) α – угол наклона Знак ∆h соответствует знаку α. Пример На местности измерена дальность до ОП Д=300 м, угол наклона с исходной точки на ОП α = 2-00 Высота исходной точки 500 м. Определить НОП Решение: ∆h = Д × tg(α) = 300 × tg(2-00) = 60 м РОП = 500 + 60 = 560 м Измерение расстояний от контурных точек до привязываемой может осуществляться мерным шнуром, ПАБ-2А и дальномерными рейками, по короткой базе, с помощью дальномера. Мерный шнур длиной 50 м разбивается на метровые отрезки. В комплекте шнура должно быть несколько шпилек. Расстояние измерять дважды. Измерение расстояний с помощью ПАБ-2А и дальномерной рейки было рассмотрено на предыдущем занятии. Измерение расстояния с помощью вешки-визирки производится в таком порядке. Вешка-визирка изготавливается для каждого прибора. Деревянный брусок разбивается на деления. В качестве постоянного угла при измерении расстояний принимают 0-10, при этом цена большого деления вешки (52,5см) составляет 50м, цена среднего деления (10,5см) – 10м и малого (2,1см) – 2м. Наблюдая в прибор считывают количество делений, соответствующих углу в 0-10 и определяют дальность. Если углы наклона более 1-00, то в расстояние вводят поправку, выбираемую из таблицы.

Поправка всегда вычитается Измерение расстояний по короткой базе выполняется в следующем порядке. На одном из концов измеряемого расстояния под прямым углом выбрасывают короткую базу, равную целому числу десятков метров (10, …40, 50 м) и на концах базы выставляют вехи. Длина короткой базы не менее 1/10 измеряемого расстояния. С помощью ПАБ-2А, расставленной на другом конце базы измеряют дважды угол γ, под которым видна база. По среднему значению этого угла и известной длине короткой базы по таблице находят величину измеренной линии в метрах.

Пример: Длина базы 50 м. Параллактический угол γ= 1-05. По таблице d=453 м. Измерение расстояний дальномерами производится 2-3 раза и определяется как средне арифметическое этих измерений. Чтобы уменьшить ошибки определения расстояния контурные точки должны выбираться возможно ближе к привязываемым, но не ближе 400 м для ДС-1 и 1000 м дляДС-2. ЗАНЯТИЕ 2. 1.СОДЕРЖАНИЕ ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКИ КНП. 2.СОДЕРЖАНИЕ ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКИ ОП. 3. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ГРУПП САМОПРИВЯЗКИ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. ПОРЯДОК РАБОТЫ ГРУППЫ САМОПРИВЯЗКИ ПРИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ КНП (ОП) И ПРИ РАЗВЕРТЫВАНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В НЕПОДГОТОВЛЕННОМ РАЙОНЕ (С МАРША) 1.СОДЕРЖАНИЕ ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКИ КНП. Топографическая привязка по карте (аэроснимку) применяется в тем случаях, когда времени на привязку на геодезической основе не будет, например, в ходе наступления или во встречном бою, а также при отсутствии геодезической основы. При наличии времени топогеодезическую привязку производят сразу на геодезической основе. Во всех случаях, при определении вида топогеодезической привязки необходимо придерживаться правила – окончание работ по привязке не должно задерживать готовность артиллерийских и ракетных подразделений и частей к выполнению боевой задачи. С этой целью топогеодезическая привязка производится в порядке последовательного повышения ее точности. Все огневые и разведывательные подразделения ракетных войск и артиллерии производят привязку позиций, пунктов, постов своими силами и средствами немедленно с их развертыванием, если они не были привязаны заблаговременно топогеодезическими подразделениями. Результат топогеодезической привязки, произведенной своими силами и средствами (группы самопривязки) используются до получения более точных данных от топогеодезических подразделений. Топогеодезические подразделения выполняют работы по привязке сначала по карте (аэроснимку), а затем на геодезической основе. При топогеодезической привязке по карте (аэроснимку) координатыф привязываемых точек определяют с помощью топопривязчика или приборов относительно контурных точек карты (аэроснимка), а дирекционные углы ориентирных направлений – одним из следующих способов: - с помощью артиллерийских гирокомпасов (гироскопический способ); - из астрономических наблюдений (астрономические способы); - передачей дирекционного угла угловым ходом (геодезический способ); - передачей дирекционного угла одновременным отмечанием по небесному светилу; - с помощью магнитной стрелки буссоли; - передачей дирекционного угла с помощью гирокурсоукозателя топопривязчика; - по контурным точкам карты (аэроснимка). Топогеодезическая привязка огневых позиций и наблюдательных пунктов является основным этапом подготовки ракетных войск и артиллерии к ведению боевых действий. Топогеодезическая привязка наблюдательного пункта включает определения: - прямоугольных координат Х, Y и абсолютной высоты Н; - дирекционных углов ориентирных направлений на 1-2 удаленных ориентира.  Топогеодезическая привязка пунктов сопряжённого наблюдения включает определение: - прямоугольных координат Х, Y и абсолютной высоты h обоих пунктов; - дирекционного угла базы с правого пункта на левый; - длинны базы.  В случае отсутствия взаимной видимости между пунктами определяют дирекционный угол с каждого пункта на общий ориентир засечки.  Показать содержание топопривязки элементов боевого порядка на схемах и дать время на их вычерчивание в конспектах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||