Колок. Знать эволюционные связи (филогенез органов, возникновение пороков развития)

Скачать 154.98 Kb. Скачать 154.98 Kb.

|

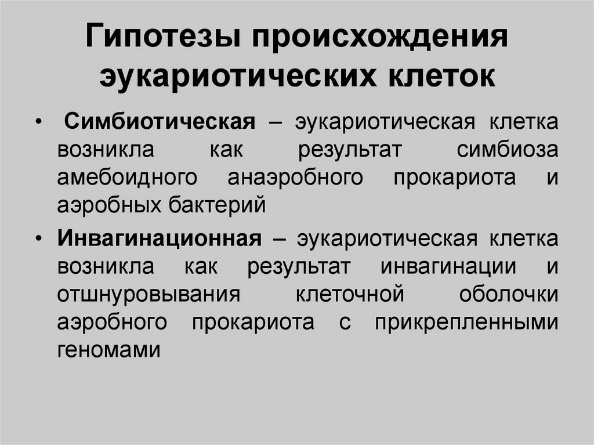

1 2 1. Термин «биология» введен Ж.Б.Ламарком и Тревиранусом в 1802 году. Биоло́гия — система наук, объектами изучения которой являются живые существа и их взаимодействие с окружающей средой. Биология изучает все аспекты жизни, в частности, структуру, функционирование, рост, происхождение, эволюцию и распределение живых организмов на Земле. Классифицирует и описывает живые существа, происхождение их видов, взаимодействие между собой и с окружающей средой. Биология тесно связана с другими науками и иногда очень трудно провести грань между ними. Изучение жизнедеятельности клетки включает в себя изучение молекулярных процессов протекающих внутри клетки, этот раздел называется молекулярная биология и иногда относится к химии а не к биологии. Химические реакции протекающие в организме изучает биохимия, наука которая существенно ближе к химии чем к биологии. Многие аспекты физического функционирования живых организмов изучает биофизика, которая очень тесно связана с физикой. Иногда как независимую науку выделяют экологию - науку о взаимодействии живых организмов с окружающей средой (живой и неживой природы) . Как отдельная область знаний давно выделилась наука изучающая здоровье живых организмов. Эта область включает в себя ветеринарию и очень важную прикладную науку - медицину, отвечающую за здоровье людей. Предмет "Биология" в медицинских вузах (факультетах) совместно с другими дисциплинами призван в конечном счете сформировать специалиста, способного решать общебиологические, медицинские и фармацевтические задачи, связанные с проблемой "Человек и лекарства". Уметь интерпретировать универсальные биологические явления , основные свойства живого (наследственность, изменчивость, раздражимость, обмен веществ и т.д.) в применении к человеку. Знать эволюционные связи (филогенез органов, возникновение пороков развития). Анализировать закономерности и механизмы нормального онтогенеза и интерпретировать их в отношении к человеку. Владеть основами медико-биологического исследования человека. Интерпретировать явление паразитизма. Новая биология – часть науки, которая не входит в общепринятые биологию и медицину. Новая биология основывается на квантовой физике, придавая значение невидимым полам и энергиями, таким как разум. Вот в чем различия между новой и традиционной наукой. Традиционная наука основывается на ньютоновской физике и и утверждает, что наше толо всего лишь машина, как автомобиль, она говорит, что машина управляется встроенным компьютером, а мы всего лишь пассажиры, которых эта машина везет. Новая наука говорит, что разум является водителем, а у традиционной водителя не существует, и эта основная разница между двумя подходами. Новая биология учит, что человек сам контролирует свой автомобиль, и именно этому нужно учить людей. Это важная часть новой науки. 2. Главным объектом внимания и профессиональной деятельности врача является человек, представляющий неотъемлемую часть природы. Известно, что отличительной чертой природы людей является наличие социальной составляющей, что проявляется в определенной специфике некоторых важных сторон их развития и жизнедеятельности. Вытекающие из указанной специфики особенности, наиболее заметно проявляющиеся в структуре онтогенеза, особенно постнатального (наличие только у людей периода отрочества и юности, отчетливо представленный период старости), на уровне генетико-популяционных процессов (доминирующая роль социальных факторов в определении состава популяций в сравнении с климатогеографическими), в биогеоценозах и биосфере (целенаправленное преобразование природы, очеловечивание среды жизни). На планете среди других существ людям принадлежит уникальное место, что обусловлено приобретением ими в процессе антропогенеза особого качества —социальной сущности. Это означает, что уже не биологические механизмы, а в первую очередь общественное устройство, интеллект, производство, труд обеспечивают выживание, всесветное и даже космическое расселение, благополучие человечества. Социальность, однако, не противопоставляет людей остальной живой природе. Приобретение этого качества указывает лишь на то, что отныне историческое развитие представителей вида Homosapiens, т.е. человечества, подчиняется законам общественного, а не биологического развития. И. В. Давыдовский писал, что естественность и законность болезней вытекают из основных свойств жизни, а именно из универсального и важнейшего свойства организмов —приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды. По его мнению, полнота такого приспособления и есть полнота здоровья. Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, рост народонаселения, интенсификация производства, информационные перегрузки, усложнение отношений в семьях и на работе порождают серьезные социальные и экологические проблемы: хроническое психоэмоциональное напряжение, опасное для здоровья загрязнение среды жизни, уничтожение лесов, разрушение природных сообществ растительных и животных организмов, снижение качества рекреационных зон. Поиск эффективных путей преодоления указанных проблем невозможен без понимания биологических закономерностей внутривидовых и межвидовых отношений организмов, характера взаимодействия живых существ, включая человека, и среды их обитания. Уже отмеченного достаточно, чтобы уяснить, что многие разделы науки о жизни, даже в ее классическом формате, имеют очевидное прикладное медицинское значение. 3. Довольно трудно дать полное и однозначное определение понятию жизни, учитывая огромное разнообразие ее проявлений. В большинстве определений понятия жизни, которые давались многими учеными и мыслителями на протяжении веков, учитывались ведущие качества, отличающие живое от неживого. Существует много определений жизни, поскольку изменялись представления о ней, совершенствовалась научная картина мира и ее философское осмысление. По Озангеру и Моровицу «Жизнь есть свойство материи, приводящее к сопряженной циркуляции биоэлементов в водной среде, движимая, в конечном счете, энергией солнечного излучения по пути увеличения сложности» 1878 г. Фридрих Энгельс «Диалектика природы»: «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка» . Для практического применения полезны те определения, в которых заложены основные свойства, в обязательном порядке присущие всем живым формам. Вот одно из них: жизнь – это макромолекулярная открытая система, которой свойственны иерархическая организация, способность к самовоспроизведению, самосохранению и саморегуляции, обмен веществ, тонко регулируемый поток энергии. Согласно данному определению жизнь представляет собой ядро упорядоченности, распространяющееся в менее упорядоченной Вселенной. Свойства живого: Самообновление, которое связано с постоянным обменом веществ и энергии, и в основе которого лежит особенность хранить и использовать биологическую информацию в виде уникальных информационных молекул: белков и нуклеиновых кислот. самовоспроизведение. Обеспечивает преемственность между сменяющимися генерациями биологических систем. саморегуляция. Базируется на совокупности потоков вещества, энергии и информации через живой организм; раздражимость. Связана с передачей информации извне в любую биологическую систему и отражает реакцию этой системы на внешний раздражитель. поддержание гомеостаза — относительного динамического постоянства внутренней среды организма, физико-химических параметров существования системы; 4. Живая природа – это целостная, но неоднородная система, которой свойственна иерархическая организация. Иерархической называется такая система, в которой части (или элементы целого) расположены в порядке от высшего к низшему. Иерархический принцип организации позволяет выделить в живой природе отдельные уровни, что весьма удобно при из-учении жизни как сложного природного явления. 1) молекулярно-генетический уровень. ЭЕ представлена геном. Ген – это участок молекулы ДНК (а у некоторых виру-сов-молекулы РНК), который ответствен за формирование какого – либо одного признака. Информация, заложенная в нуклеиновых кислотах, реализуется посредством матричного синтеза белков; 2) субклеточный уровень.ЭЕ представлена какой-либо субклеточной структурой, т. е. органеллой, которая выполняет свойственные ей функции и вносит свой вклад в работу клетки в целом; 3) клеточный уровень.ЭЕ – это клетка, которая является самостоятельно функционирующей элементарной биологической системой. Только на этом уровне возможны реализация генетической информации и процессы биосинтеза. Для одноклеточных организмов этот уровень совпадает с организменным. ЭЯ – это реакции клеточного метаболизма, составляющие основу потоков энергии, информации и вещества; 4) тканевый уровень. Совокупность клеток с одинаковым типом организации составляет ткань (ЭЕ). Уровень возник с появлением многоклеточных организмов с более или менее дифференцированными тканями. Ткань функционирует как единое целое и обладает свойствами живого; 5) органный уровень.Образован совместно с функционирующими клетками, относящимися к разным тканям (ЭЕ). Всего четыре основные ткани входят в состав органов многоклеточных организмов, шесть основных тканей образуют органы растений; 6) организменный (онтогенетический) уровень. ЭЕ – это особь в ее развитии от момента рождения до прекращения ее существования в качестве живой системы. ЭЯ – это закономерные изменения организма в процессе индивидуального развития (онтогенеза). В процессе онтогенеза в определенных условиях среды происходит воплощение наследственной информации в биологические структуры, т. е. на основе генотипа особи формируется ее фенотип; 5. Начальная среда жизни — вода. В водной среде обитания зародилась жизнь. В процессе исторического развития и адаптации большинство организмов заселили наземно-воздушную среду. Данный процесс привел к образованию наземных растений и животных. Благодаря эволюции, эти организмы адаптировались к новым условиям жизни. Содержание воды в клетке — от 40 до 98% ее массы. Роль воды в клетке: — обеспечение упругости клетки. Последствия потери клеткой воды — увядание листьев, высыхание плодов; — ускорение химических реакций за счет растворения веществ в воде; — обеспечение перемещения веществ: поступление большинства веществ в клетку и удаление их из клетки в виде растворов; — обеспечение растворения многих химических веществ (ряда солей, Сахаров); — участие в ряде химических реакций; — участие в процессе теплорегуляции благодаря способности к медленному нагреванию и медленному остыванию. Вода — оксид водорода — одно из наиболее распространенных и важных веществ. Поверхность Земли, занятая водой, в 2,5 раза больше поверхности суши. Чистой воды в природе нет, — она всегда содержит примеси. Получают чистую воду методом перегонки. Перегнанная вода называется дистиллированной. Состав воды (по массе): 11,19 % водорода и 88,81 % кислорода. Чистая вода прозрачна, не имеет запаха и вкуса. Наибольшую плотность она имеет при 0° С (1 г/см3). Плотность льда меньше плотности жидкой воды, поэтому лед всплывает на поверхность. Вода замерзает при 0° С и кипит при 100° С при давлении 101 325 Па. Она плохо проводит теплоту и очень плохо проводит электричество. Вода — хороший растворитель. Молекула воды имеет угловую форму атомы водорода по отношению к кислороду образуют угол, равный 104,5°. Поэтому молекула воды — диполь: та часть молекулы, где находится водород, заряжена положительно, а часть, где находится кислород, — отрицательно. Благодаря полярности молекул воды электролиты в ней диссоциируют на ионы. 6. В живых системах найдены многие химические элементы, присутствующие в окружающей среде, однако необходимы для жизни лишь около 20 из них. Эти элементы получили название биогенных. В среднем около 70% массы организмов составляет кислород , 18% - углерод , 10% - водород (вещества-органогены). Далее идут азот , фосфор , калий , кальций , сера , магний , натрий , хлор ,железо . Эти так называемые универсальные биогенные элементы, присутствующие в клетках всех организмов, нередко называют макроэлементами . Часть элементов содержится в организмах в крайне низких концентрациях (не выше тысячной доли процента), но они также необходимы для нормальной жизнедеятельности. Это биогенные микроэлементы . Их функции и роль весьма разнообразны. Многие микроэлементы входят в состав ряда ферментов , витаминов , дыхательных пигментов , некоторые влияют на рост, скорость развития, размножение и т. д. В состав живых организмов входят 4 элемента, которые удивительно подошли для выполнения функций живого: О,С,Н,N. Они обладают общим свойством: они легко образуют ковалентные связи посредством спаривания электронов. Атомы С обладают свойством: могут соединяться в длинные цепи и кольца, с которыми могут связываться другие химические элементы. Соединений С очень много. Ближе всего к углероду кремний, но С образует СО2, который широко распространен в природе и доступен всем, а оксид кремния - элемент песка (нерастворим). Все живые организмы используют общие материалы для жизнедеятельности. Используются около 120 (20 аминокислот, 5 азотистых оснований, 4 класса липидов, малых молекул – простых кислот, воды, фосфатов – 70). Это продукты химической эволюции (органические соединения живых систем и компоненты неживой материи). 7. В настоящее время установлены 2 вида клеточной организации: прокариоты и эукариоты. Они существенно отличаются друг от друга. К прокариотическим организмам относят бактерии, СЗО и архебактерии (бактерии, выживающие в крайне тяжелых условиях). 0,5-0,3 мкм – размер. Генетическая информация в одной хромосоме – двуцепочечная ДНК, кольцевой формы. Состав хромосом: нет гистоновых белков. Хромосома «голая». Распространены повсеместно. Короткая регенерация, короткое время размножения, быстрый рост, большое биохимическое разнообразие. Эукариотические клетки имеют сильно разветвленные внутриклеточные мембраны. Ядра содержат ядрышки и хромосомы (количество хромосом больше 2). В состав хромосом также входят белки-гистоны, РНК и др. эукариотические клетки способны существовать вместе с другими эукариотическими клетками и являются субъединицами многоклеточного организма. Прокариоты и эукариоты относятся к кислороду по-разному. Большинство прокариот – облигатные анаэробы, реже – факультативные анаэробы, есть и облигатные аэробы. Среди эукариот – единообразие – облигатные аэробы. 8.  Современные доказательства симбиотического происхождения эукариот. Современные доказательства симбиотического происхождения эукариот.Клетка-клеточная теория. Клеточная теория — одно из общепризнанных биологических обобщений, утверждающих единство принципа строения и развития мира растений, животных и остальных живых организмов с клеточным строением, в котором клетка рассматривается в качестве общего структурного элемента живых организмов. Клеточная теория 1. Все организмы состоят из клеток. 2. Все клетки развиваются по единому плану. 3. Свойства многоклеточного организма сводятся к арифметической сумме свойств тех клеток, которые его слагают. Шлейден предложил считать ядро наиболее постоянной структурой клетки. Многие положения оказались неверными (положение 3). Клетка стала изучаться. Клеточная теория оказала большое влияние на биологию и медицину. 1858 – Рудольф Вирхов опубликовал свой труд. Если существует живая клетка, то она произошла от клетки. « Каждая клетка от клетки». Применил свои положения теории в клеточной патологии. 9. 1838 – 1839 – М.Шлейден и Т. Шванн предложили клеточную теорию. Клеточная теория Все организмы состоят из клеток. Все клетки развиваются по единому плану. Свойства многоклеточного организма сводятся к арифметической сумме свойств тех клеток, которые его слагают. Шлейден предложил считать ядро наиболее постоянной структурой клетки. Многие положения оказались неверными (положение 3). Клетка стала изучаться. Клеточная теория оказала большое влияние на биологию и медицину. 1858 – Рудольф Вирхов опубликовал свой труд. Если существует живая клетка, то она произошла от клетки. « Каждая клетка от клетки». Применил свои положения теории в клеточной патологии. Современная клеточная теория Жизнь существует только в форме клеток. В основе непрерывности жизни лежит клетка. Принцип комплиментарности (связь между структурой и функцией). 10. Клетка – система мембран, отграничивающих участки внутриклеточного пространства. Мембраны участвуют в разных процессах. Мембраны нервных клеток – генерация нервного импульса, мембраны ЖКТ – всасывание и переваривание пищи, клеточные мембраны скелетных мышц и клеток миокарда – расслабление и сокращение, мембраны клеток органов чувств – преобразование одного вида раздражения в другой. Белки природных мембран плохо растворимы в воде, образуют комплексы с липидами. Функции: рецепторная, структурная, транспортная, каталитическая (большинство белков – ферменты – иммуноглобулины – белки с наибольшей активностью). Жидкостно-мозаическап модель строения мембраны (бислой липидов, белки – периферические, погруженные, интегральные). Транспорт веществ не всегда происходит путем диффузии или градиента. Существуют транспортные белки. АТФ---АДФ+Ф Активный транспорт – перенос веществ через мембрану с затратой АТФ и при участии транспортных белков. Активный сопряженный транспорт (одни и те же белки – несколько веществ). Могут быть 2 периферических белка, могут идти вещества по каналу, 2-3 переносчика, транспорт может быть несопряженным. Бывает экзцитоз (пиноцитоз и фагоцитоз). Существование обменной диффузии (при помощи градиента концентрации), Пассивный транспорт - транспорт веществ по градиенту концентрации, не требующий затрат энергии. Пассивно происходит транспорт гидрофобных веществ сквозь липидный бислой. Пассивно пропускают через себя вещества все белки-каналы и некоторые переносчики. Пассивный транспорт с участием мембранных белков называют облегченной диффузией. В эукариотических клетках эндоплазматическая мембрана составляет единое целое с внутриклеточными мембранами (цитоплазматические мембраны). 1 2 |