Анализ технологии обработки шкур убойных животных. 1. 1 Классификация и краткая характеристика кожевенного сырья 5

Скачать 0.59 Mb. Скачать 0.59 Mb.

|

|

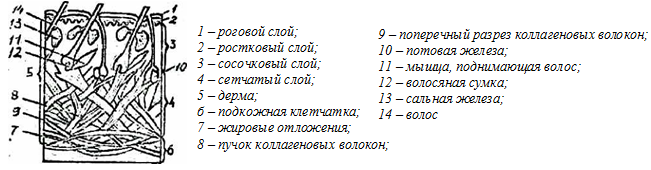

Содержание Введение 3 1 Основная часть 5 1.1 Классификация и краткая характеристика кожевенного сырья 5 1.2 Существующие технологии обработки шкур убойных животных 17 1.3.Совершенствование технологии обработки шкур убойных животных 24 Заключение 29 Список литературы 31 ВведениеНесмотря на длительный срок существования кожевенного и мехового производства, химия и технология кожи и меха развивались крайне медленно; это объясняется тем, что процессы превращения шкуры в готовые кожи или мех очень сложны и сущность некоторых процессов до сих пор еще полностью не раскрыта. Причина такого положения заключается в том, что сырьем этих производств является биологический объект — шкура, в основном состоящая из белковых веществ. Кроме того, процессы химической обработки шкур связаны с применением таких сложных веществ, как таниды, синтетические дубители, различные полимеры, жиры, красители, комплексные соединения хрома, алюминия, циркония и других металлов. Процессы химической обработки шкур или полуфабриката в большинстве случаев весьма сложны, и протекание их в определенном направлении обусловлено многими факторами. Кожевенно-меховое производство отличается сравнительно высоким уровнем механизации труда, наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, а также использованием методов физико-химического воздействия на сырье и полуфабрикат, которые улучшают качество кожи и меха и существенно ускоряют процессы производства. К методам физико-химического воздействия, в частности, можно отнести применение низкотемпературной плазмы в кожевенно-меховом производстве. Цель данной курсовой работы заключается в том, чтобы исследовать классификацию, технологию обработки шкур. В соответствии с поставленной целью осуществлено рассмотрение и решение следующих задач: определить понятие сырья кожевенного производства, представить структуру кожного покрова; дать классификацию шкур; показать категории сортности кожевенного сырья; обосновать способы первичной обработки кожи; рассмотреть методы консервирования кожи замораживанием, сушкой, мокро- и сухосолением, пикеливанием, квашением; исследовать сущность переработки кератинсодержащего сырья. Объект исследования – анализ технологии обработки шкур и кератинсодержащего сырья, методов консервирования шкур. Предмет – сущность технологии обработки шкур. 1 Основная часть1.1 Классификация и краткая характеристика кожевенного сырьяСырьем кожевенного производства являются шкуры домашних и диких животных. Это продукция животноводства, звероводства и охотничьего промысла. В кожевенном производстве перерабатываются шкуры домашних животных почти всех видов. Это более 40 пород крупного рогатого скота (КРС); свыше 50 пород лошадей, мулов, ослов, верблюдов; около 60 пород овец, коз; около 40 пород свиней, а также шкуры оленей. Из шкур диких животных используют шкуры дикой козы, лося, дикого кабана, тюленей, кита, нерпы, моржа. В меховом производстве перерабатывают шкуры пушных зверей, шкуры некоторых видов домашних животных, а также морских зверей [7, с. 76]. Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров пушнины. В нашей стране обитают более 50 видов животных, шкурки которых используются в меховом производстве. Кожевенное и пушно-меховое сырье – это невыделанные, то есть снятые с тушек (туш) и, как правило, законсервированные шкурки (шкуры) домашних и диких животных, пригодные по качеству кожного покрова для изготовления различных кожевенных изделий. Важнейшей особенностью кожевенного производства является большая доля стоимости сырья в себестоимости кожи (до 65-70%) [6, с. 7]. Шкура – наружный покров тела животного, служит защитой его организма от внешних воздействий и одновременно участвует в регулировании обмена веществ, тепла, а также в восприятии различных раздражений окружающей среды. В шкуре различают волосяной и кожный покров. Кожный покров состоит из трех основных слоев: эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки (см. рисунок 1.1.1).  Рисунок 1.1 – Схема строения шкуры [6, с. 8] В производстве кожи используется дерма, а в меховом – волосяной покров, эпидермис и дерма. Следовательно, в производстве кожи для оценки шкуры важнейшими являются показатели дермы, а в меховом – состояние волосяного покрова и дермы. Эпидермис – наружная часть кожного покрова, расположенная под волосяным покровом и построенная из клеток эпителиальной (пограничной) ткани. В эпидермисе различают два основных слоя: роговой (наружный) и ростковый, или слизистый (внутренний). В эпидермисе в зависимости от степени его развития можно различить до шести слоев: ростковый слой может состоять из основного, сетчатого и зернистого слоев, роговой – из блестящего, собственного рогового и шелушащегося. Толщина эпидермиса зависит от степени развития волосяного покрова. Так, толщина эпидермиса у яловки и конских шкур составляет 1% от толщины шкуры, у свиных шкур – до 5%, то есть, чем меньше развит волосяной покров, тем больше толщина эпидермиса. В среднем толщина эпидермиса составляет 3% от толщины шкуры. Граница между эпидермисом и дермой неровная. В отдельных местах эпидермис глубоко вдается в дерму, особенно вблизи волосяных сумок, а дерма проникает в эпидермис многочисленными сосочками, имеющимися на ее поверхности. В производстве кожи эпидермис полностью удаляется вместе с волосяным покровом. На поверхности дермы остаются многочисленные возвышения – сосочки и углубления от эпидермиса. Эти неровности образуют на поверхности кожи своеобразный рисунок, характерный для каждого вида животных, который носит название мерея [1, с. 104]. Дерма – собственно кожа – основной слой шкуры, используемый в кожевенном производстве. Расположена она непосредственно под эпидермисом и образована сложным переплетением коллагеновых и эластиновых волокон. Основную массу дермы составляют коллагеновые волокна. Коллаген – волнистый белок. Коллаген составляет примерно 30% всех белков животного организма, создает каркас организма животного. Его характеризует устойчивость к физикомеханическим воздействиям. При нагревании в воде коллаген переходит в желатин или клей. Основной структурной единицей коллагена является полипептидная цепь. Коллагеновые волокна соединяются в пучки. Переплетаясь, они образуют плотную вязь. Тип вязи определяет прочность дермы. Различают ромбовидную, диагональную, петлистую и горизонтальную вязь. Наиболее прочная – ромбовидная. Содержание эластиновых волокон от 1 до 5%. Они состоят из белка эластина, образуют тонкую густую сетку, являющуюся каркасом структурных элементов дермы. Располагаются в верхней части дермы, особенно вокруг волосяных сумок и кровеносных сосудов [6, с. 9]. Дерма состоит из двух слоев: верхнего – сосочкового и нижнего – сетчатого.Сосочковый называют еще термостатическим, так как он участвует в теплообмене организма. Сосочковый слой прилегает непосредственно к эпидермису, в отдельных местах входит в него сосочками, отсюда и его название. Здесь располагаются волосяные сумки, потовые и сальные железы, нервы, мускулы и пигментные клетки. Толщина сосочкового слоя определяется глубиной залегания волосяных сумок. В верхней части сосочкового слоя на границе с эпидермисом расположен очень небольшой слой тончайших, плотно переплетенных волокон, называемый лицевым слоем или лицевой мембраной. Ценность готовой кожи зависит от целостности и красоты лицевого слоя, а качество кожи (плотность, четкость рисунка мереи, эластичность) – во многом от структуры сосочкового слоя. Коллагеновые волокна этого слоя обладают развитой активной поверхностью, что обусловливает высокую реакционную способность к химическим реагентам, воде [1, с. 106]. Потовая железа имеет вид смотанной в клубок трубочки. Выводной проток железы выходит в верхний конец волосяной сумки. Число потовых желез различно у разных животных. У овец их много, поэтому шкура овцы рыхлая. Много их и в шкурах лошадей. В шкурах КРС и свиней их меньше и очень мало в шкурах коз и оленей. Сальные железы расположены около волосяных сумок, имеют вид мешочков своеобразной формы. Выводные отверстия желез соединены с волосяным каналом. Выделяемый железами жировой секрет смазывает поверхность волоса и эпидермиса. Обильные выделения сальных и потовых желез у овец образует полужидкое вещество жиропот, пропитывающий шерсть животных. У тонкорунных овец жиропот составляет 30-40% от массы всей шерсти. Потовые и сальные железы удаляются в подготовительных процессах производства [6, с. 11]. Сетчатый слой состоит из более мощных, чем сосочковый, равномерно переплетенных пучков коллагеновых волокон и является самым прочным и плотным слоем. Этот слой определяет прочность шкуры и выделанных из нее кожи и меха. С возрастом толщина этого слоя увеличивается. У пушных зверей толщина этого слоя дермы невелика. Подкожная жировая ткань (подкожная клетчатка, мездра) состоит из горизонтально рыхло уложенных коллагеновых и эластиновых волокон. Она пронизана кровеносными сосудами. Много жировых отложений. Классифицируют шкуры по однородным зоотехническим (вид, пол, возраст животных, порода – для грубошерстных овец, направление шерстной продуктивности – для других пород овец), производственным (масса, площадь, состояние шерстного покрова – для овчин и волосяного покрова – для меховых шкурок телят и жеребят, количество повреждений и размер полезной площади, способ консервирования и др.) и заготовительным (мелкое, крупное, свиное) признакам [9, с. 175]. Шкуры крупного рогатого скота. К ним относятся склизок, опоек, выросток, полукожник, бычок, яловка, бычина, бугай [5, с. 6]. Склизок – шкуры эмбрионов и мертворожденных телят. Характерным признаком является багровая мездра и слизь на волосяном покрове. Принимается по площади независимо от массы. Используется для изготовления перчаточных и рукавичных кож. Опоек – шкуры телят-сосунов (до перехода на растительный корм). Характерные признаки: густой и равномерный, первичный неслинявший волос, на хвосте волос не имеет извитости. От выростка отличается гладким, блестящим волосяным покровом. Принимается по площади. Используется для выработки кож для верха обуви, лаковых, подкладочных и технических. Выросток – шкуры телят, перешедших на растительный корм (до года). От опойка отличается переходным при линьке или уже перелинявшим волосом, с ясно выраженной разделительной полосой на хребте, с длинным извитым волосом на хвосте и бугорками на лбу от подрастающих рогов. Принимается по массе (до 10 кг включительно). Используется для выработки кож для верха обуви, подкладочных, технических, лаковых и сыромяти. Полукожник – шкуры телок и бычков массой от 10,1 до 13,0 кг включительно. Из него изготовляют кожи хромового дубления для верха обуви, обувную юфть и технические кожи. Бычок – шкуры кастрированных и некастрированных бычков массой от 13,1 до 17,0 кг включительно. Используется для изготовления кож хромового дубления для верха обуви, стелечных кож и юфти. Бычина – шкура кастрированного быка массой свыше 17 кг. Подразделяется на две весовые категории: легкая (17,1 – 25,0 кг) и тяжелая (свыше 25 кг). Из бычины вырабатывают кожи хромового дубления для верха обуви, стелечные, подошвенные, шорно-седельные, технические, юфть и сыромять. Бугай – шкура некастрированного быка массой свыше 17 кг. Подразделяется на две весовые категории, как и бычина. Из бугая вырабатывают стелечные, подошвенные, технические кожи и сыромять. Яловка – шкуры нетелей и коров массой свыше 13 кг. Она подразделяется на три весовые категории: легкая (13,1 – 17,0 кг), средняя (17,1 – 25,0 кг) и тяжелая (свыше 25 кг). Яловка используется для тех же целей, что и бычина [5, с. 7-8]. Полукожник, бычок, яловка, бычина, бугай принимаются по массе. Шкуры лошадей. К ним относятся склизок, жеребок, выметка и конина. Склизок – шкуры неродившихся или мертворожденных жеребят независимо от массы, без волосяного покрова, а также с очень низким блестящим волосом. Принимается по площади. Из него изготовляют кожи для галантерейных изделий. Жеребок – шкуры жеребят-сосунов и жеребят, перешедших на подножный корм. От склизка отличается большим размером и начинающей отрастать гривой. Из него изготовляют кожи хромового дубления для верха обуви и перчаточную кожу. Выметка – шкура конского молодняка массой от 5 до 10 кг включительно. Используется для выработки кож хромового дубления для верха обуви, подкладочных и лаковых. Конина – конская шкура массой свыше 10 кг. Подразделяется на легкую (10,1 – 17,0 кг) и тяжелую (свыше 17 кг). При хазовании делится на две части: конская передина, или передняя часть шкуры взрослого животного (легкая – до 12 кг, тяжелая – свыше 12 кг), и конский хаз, или задняя часть шкуры (легкая – до 5 кг, тяжелая - свыше 5 кг). Передина используется для выработки кожи хромового дубления для верха обуви, из хаза вырабатывают подошвенные и стелечные кожи [5, с. 9]. Жеребок, выметка и конина принимаются по массе. Шкуры овец. По производственному назначению овчины подразделяются на меховые, шубные и кожевенные. Кожевенные овчины – шкуры всех грубошерстных овец, в том числе романовских, не пригодные для овчинно-шубного производства (с различными пороками). Принимаются по площади. Среди кожевенных овчин различают русскую (шкуры всех грубошерстных овец, за исключением курдючных и каракульских) и степную (шкуры курдючных и каракульских овец). По длине шерсти кожевенные овчины делятся на шерстные (длина шерсти свыше 6 см), полушерстные (длина шерсти свыше 2,5 до 6,0 см) и голяк, или стриженые (длина шерсти до 2,5 см) [5, с. 12]. Овчины русская и степная используются для выработки кож хромового дубления для верха обуви, одежных, перчаточных, подкладочных, галантерейных и технических. Шкуры коз. В зависимости от породы и районирования животных шкуры коз подразделяются на козлину хлебную (шкуры молочных и молочно-пуховых пород), козлину степную (шкуры коз шерстных и шерстно-пуховых пород) и шкуры диких коз (дикая коза, косуля, джейран, сайгак, горный козел). Принимаются по площади. Хлебная козлина имеет меньший размер, более короткую, редкую шерсть и плотную эластичную мездру. Степная козлина имеет больший размер, густую и длинную шерсть однотонного (преимущественно темного) цвета, менее плотную мездру. Из козлины хлебной и степной вырабатывают кожи хромового дубления для верха обуви, а из шкур диких коз, кроме того, замшу, подкладочные, перчаточные и рукавичные кожи. Шкуры свиней. Различают шкуры хряков, шкуры свиней (кроме хряков) и свиные крупоны. Принимаются по площади. Шкуры свиней – шкуры домашних и диких свиней. По величине они подразделяются на четыре группы: первая – мелкие (от 30 до 70 дм2), вторая – средние (от 71 до 120 дм2), третья (от 121 до 200 дм2) и четвертая – крупные (свыше 200 дм2) [5, с. 14]. Шкуры хряков – шкуры некастрированных самцов площадью свыше 80 дм2. Свиные крупоны (часть шкуры с огузка, спины, боков и шеи) подразделяются на мелкие (30 – 50 дм2) и крупные (свыше 50 дм2). Свиное кожевенное сырье используют для выработки кож хромового дубления для верха обуви, подкладочных, стелечных, рантовых, шорно-седельных, галантерейных, кож для головных уборов, перчаточных, рукавичных, юфти и сыромяти. В соответствии с ГОСТ 1134-73 все кожевенное сырье подразделяется на четыре группы в зависимости от его производственного назначения и определяется качество шкур [10]. На небольшие шкуры пороки оказывают большее влияние, чем на крупные. Исходя из этого принципа и построена классификация по группам сырья. Первая группа – телячий и жеребячий склизок, опоек, жеребок, овчины и козлины всех размеров, свиные шкуры площадью от 30 до 70 дм2. Вторая группа – выросток, выметка, шкуры верблюдов, ослов и мулов массой до 10 кг, свиные шкуры от 71 до 120 дм2 и крупоны свиных шкур от 30 до 50 дм2. Третья группа – шкуры крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов, ослов, мулов, буйволов, яков и лосей массой от 10,1 до 17,0 кг, конские переда и хазы, половинки верблюжьих шкур независимо от массы, свиные шкуры от 121 до 200 дм2 и крупоны свыше 50 дм2. Четвертая группа – шкуры крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов, ослов, мулов, буйволов, яков и лосей массой свыше 17 кг, шкуры свиные площадью свыше 200 дм2. Масса и размер шкур всех групп приведены в парном виде. При определении сортировочной группы консервированных шкур рассчитывают их массу (площадь) в парном состоянии умножением фактической массы (площади) на восстановительный коэффициент (см. таблицу 1.3.1) [5, с. 12]. Таблица 1.1 -Соотношение массы и площади шкур разных способов консервирования

По каждой группе сырья установлены нормативы по количеству и предельным размерам пороков, при которых поражения шкур разных весовых категорий происходят в относительно равной степени. На этой основе стандартом предусмотрена классификация по сортам. В зависимости от происхождения пороки шкур подразделяются на прижизненные и производственные [4, с. 312]. Прижизненные пороки образуются на коже или шерстном покрове в результате кожных заболеваний, механических повреждений, загрязнения навозом, засорения репьем, возникающих при плохом уходе, а также при погрузке, транспортировке и разгрузке животных, при неправильном предубойном содержании их в условиях скученности, смешивании скота разных весовых категорий и половозрастных групп. Производственные пороки образуются при забое скота и съемке шкур, а также при нарушении условий консервирования и хранения их. От количества пороков, места их расположения и занимаемой площади или длины, зависит сорт шкуры. Определение сортности заключается в выявлении всех повреждений и оценке их по нормативам стандарта. При подсчете количества пороков на шкурах имеет значение их расположение. Пороки на менее ценной части шкуры, на краю, расцениваются не так строго, как на середине. Поэтому один порок на середине приравнен к трем порокам на краю шкуры. Если все пороки расположены только на краях шкуры, то она, независимо от их количества, оценивается не ниже третьего сорта. Краями шкуры крупного рогатого скота считаются вороток, а также полы и огузок на расстоянии от контура (края) шкуры: 5 см – для шкур первой группы сырья, 10 – для второй и 20 см – для третьей и четвертой групп. Для овчин и козлин краями шкуры считаются со стороны шейной части вороток, на полах – 5 см от их края и со стороны огузка – 5 см от линии, соединяющей нижние впадины задних лап [4, с. 318]. Царапины и безличины не учитываются, если их количество не превышает трех на шкурах крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов массой в парном виде свыше 17 кг и на свиных шкурах площадью свыше 120 дм2. Если их количество больше трех, то подсчет начинают с четвертого порока. Единичные свищи, расположенные друг от друга на расстоянии не менее 10 см, считаются каждые два за один порок. Единичные накостыши считаются каждые пять за один порок. При наличии других пороков все накостыши учитываются. Шкуры с недостающими участками, не превышающими 1/3 общей площади, относятся при приемке к целым шкурам, а недостающий участок оценивается как порок «дыра». При наличии порока на пороке (например, на прелине разрыв и подрезь) учитывается один из пороков (прелина), наиболее обесценивающий шкуру. Если же пороки находятся на участках, пораженных быглостью, а также на тощих, палых шкурах, то все пороки учитываются самостоятельно, так как степень использования шкур, хотя и не доброкачественных по структуре, значительно уменьшается. Не учитываются незначительные пятна быглости, пороки на курдюке, голове. Размеры пороков определяются по занимаемой ими площади или длине. К порокам, измеряемым по площади, относятся повреждения шкуры участками, а также линейные пороки, расположенные скученной группой (дыры, безличины, выхваты и др.) [8, с. 78]. К линейным порокам относятся повреждения, измеряемые в длину, или те, которые вписываются в прямоугольник или треугольник с меньшей стороной не более 2 см (царапины, прорези, роговины, ломины и др.). Измеряются линейные пороки с точностью до 1 см. Если же порок не укладывается в указанную ширину, то он считается измеряемым по площади. Для определения площади пороков их вписывают в наименьший прямоугольник или треугольник. Измерение проводится с точностью до 1 см2. В зависимости от площади или длины установлены следующие предельные размеры пороков для каждой из четырех групп сырья (см. таблицу 1. 2) [5, с. 15]. Таблица 1.2-Предельные размеры пороков

Несколько пороков, расположенных рядом и не превышающих в совокупности установленных размеров по длине или площади, считают за один. Если размер одного порока превышает установленный для него предел, то каждый излишний полный или неполный пораженный по длине или площади участок оценивается в половинном размере. В соответствии с этим правилом количество единиц пороков, измеряемых по площади, можно определить по таблице 1.3.3. [5, с. 18] Аналогичную таблицу можно при необходимости составить и для линейных пороков. Таблица 1.2-Оценка пороков по площади

Кожевенное сырье подразделяется на четыре сорта в зависимости от группы и количества учитываемых единиц пороков в соответствии с таблицей 1.3.4. [5, с. 19] К четвертому сорту относятся шкуры, не отвечающие требованиям третьего сорта и имеющие полезную площадь, расположенную в одном месте [5, с. 21]: в крупном кожевенном сырье – не менее 25 %, в мелком и свином – не менее 35 %. Таблица 1.3-Подразделение кожевенного сырья на сорта

К нестандартному сырью относятся шкуры, бывшие в употреблении в быту, овчины и козлины шалажистые, пресно-сухие, ороговевшие, сильнозадымленные свиные шкуры, а также половинки и куски всех видов шкур. Такое сырье подлежит приемке заготовительными организациями потребкооперации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||