педагогика. 1 билет. Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи педагогики как науки. Основания современной педагогической науки

Скачать 1.01 Mb. Скачать 1.01 Mb.

|

|

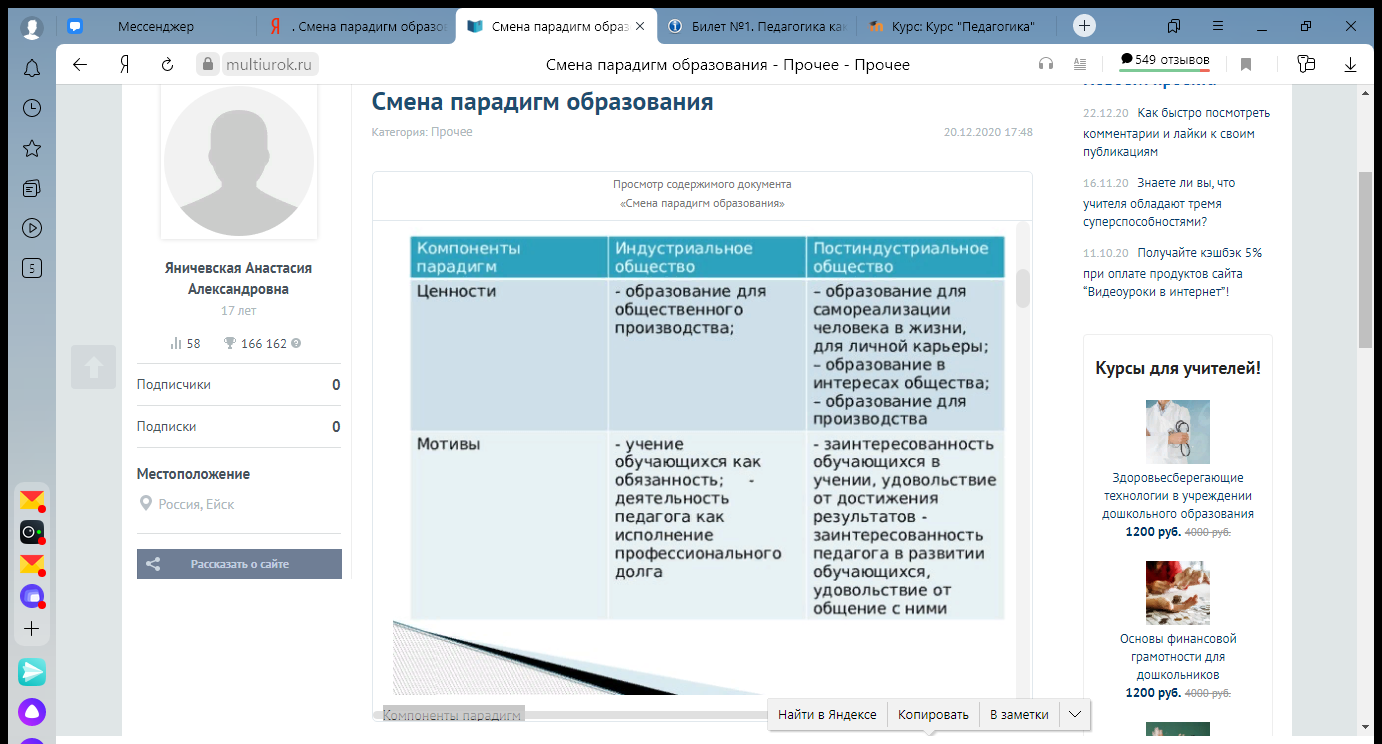

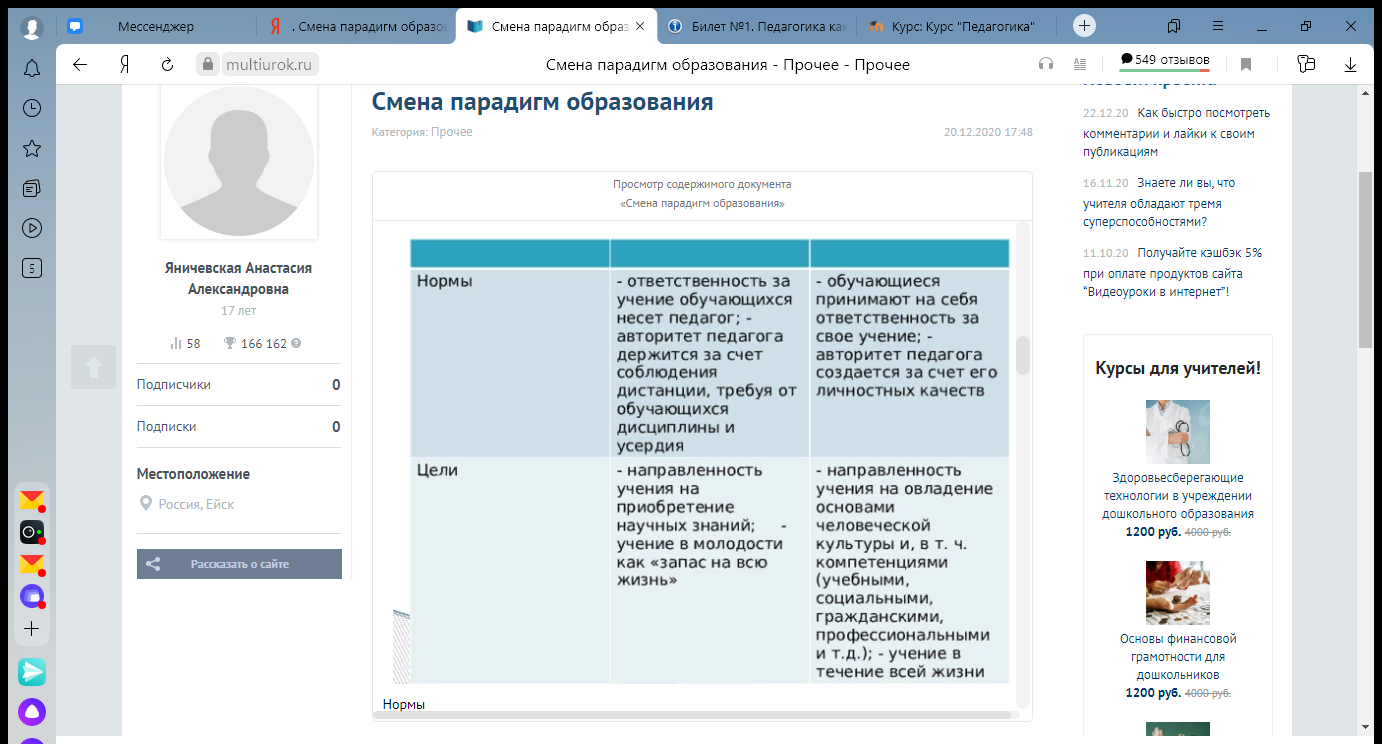

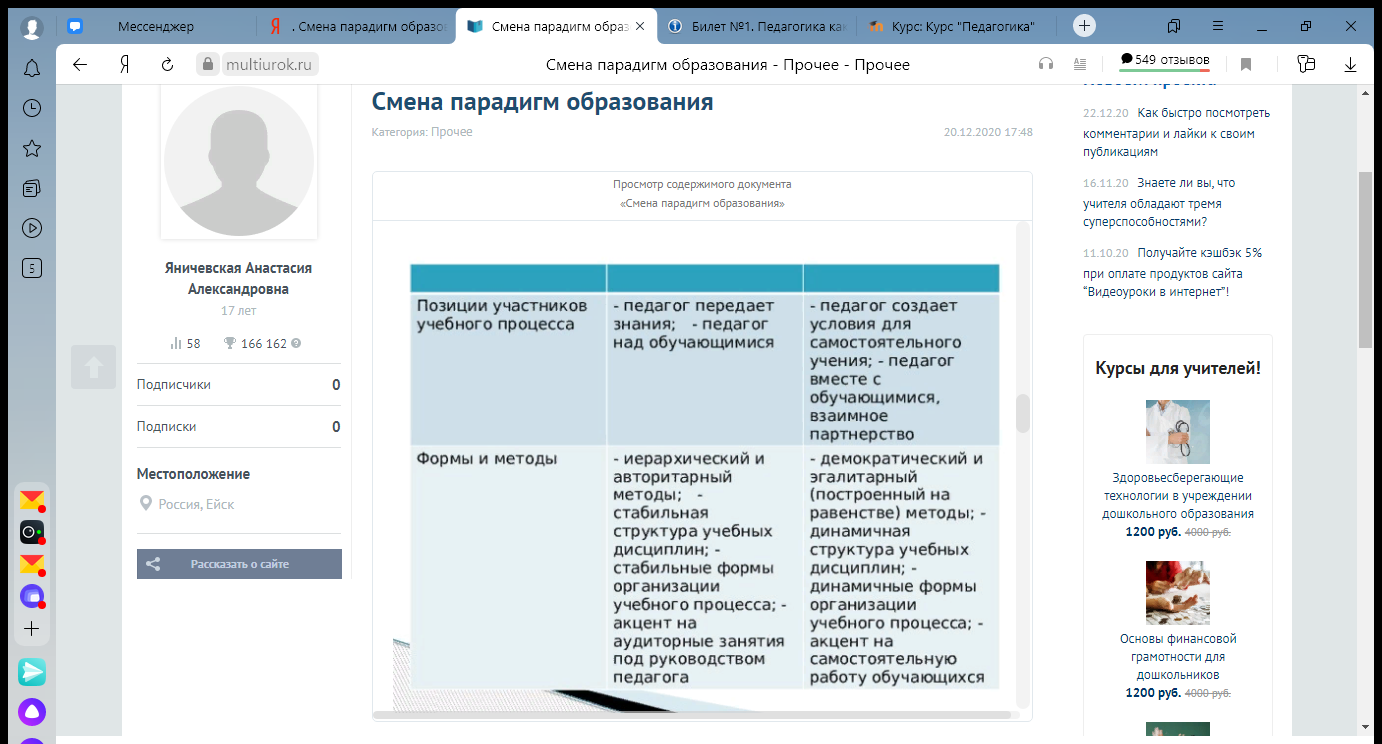

Экзамен по педагогике. 1 билет. Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи педагогики как науки. Основания современной педагогической науки. Педагогика-это наука о воспитании человека на всех возрастных этапах его развития. Объектом педагогике принято считать воспитание (в широком педагогическом смысле) как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс. Предмет педагогики- определяющие развития личности противоречия, закономерности, отношения технологии организации и осуществления воспитательного процесса. Функции педагогики: Аналитическая функция – решение следующих задач: 1) теоретическое изучение, описание и объяснение сущности, противоречий, закономерностей, причинно- следственных связей процесса воспитания; 2)анализ, обобщение, интерпретация и оценка педагогического опыта. Прогностическая функция: 1) обеспечение научно- обоснованного целеполагания, планирования и развития системы воспитания; 2) обеспечение эффективного управления образовательной политикой. Проективно-конструктивная функция: 1) разработка новых педагогических технологии (содержания, форм, методов, средств воспитания и обучения) педагогических систем, основ инновационной педагогической деятельности; 2) внедрение результатов педагогических исследований в практику; 3) научно- методическое обеспечение управления образовательными структурами. Основные категории педагогики: воспитание, обучение, образование. Понятие «воспитание » это специально организованные, целенаправленные, систематический процесс взаимосвязанной деятельности воспитателя и воспитуемого, в ходе которого формируется система знаний, умений, способов творческой деятельности, а также определенная система взглядов и убеждений личности (обучение, образование). Обучение – это специально организованный, целенаправленный, систематический процесс взаимосвязанной деятельности учителя и ученика, направленный на усвоение школьниками системы знаний, умений, навыков, развитие их умственных сил и способностей. (обучая- воспитываем, воспитывая- обучаем) Образование – это с одной стороны, целостный процесс обучение и воспитания личности в ходе которого происходит ее формирования и развитие, с другой – это результат обучения и воспитания, т.е. тот объем систематизированных ЗУН, способов мышления, личностных качеств. Развитие- это сложный, противоречивый, скачкообразный процесс количественных и качественных изменений в человеке, в ходе которого человек совершенствует имеющиеся свойства, качества своей личности, а также приобретает новые свойства, качества. Формирование – это процесс развития личности под влиянием внутренних и внешних факторов (целенаправленных и стихийных, позитивных и негативных) Объектом педагогики выступают те явления действительности, которые обусловливают развитие человеческого индивида в процессе целенаправленной деятельности общества. Эти явления получили название образования. Оно и есть та часть объективного мира, которую изучает педагогика. Предмет педагогики – это образование как реальный целостный педагогический процесс, целенаправленно организуемый в специальных социальных институтах (семье, образовательных и культурно-воспитательных учреждениях). Задачи педагогической науки — вести исследования, а практические задачи школы, вуза — осуществлять воспитание, образование школьников, студентов. Главной задачей педагогики является задача осуществления закономерностей в областях воспитания, управления образовательными и воспитательными системами образования. 2 билет. Смена парадигм образования: цели, позиции участников учебного процесса, формы и методы.    3 билет. Взаимосвязь понятий: «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность», «субъект». Анализ общего и особенного в содержании понятий. Человек как индивид. В понятии человека как индивида обычно выражаются два основных признака: 1) человек как своеобразный представитель других живых существ, отличающийся от животных и являющийся продуктом фило-и онтогенетического развития, носитель видовых черт; 2) отдельный представитель человеческой общности, использующий орудия, знаки и через них овладевающий собственным поведением и психическими процессами. Оба значения понятия взаимосвязаны и описывают человека как существо своеобразное. Наиболее общими характеристиками индивида являются: целостность и своеобразие психофизиологической организации; устойчивость во взаимодействии с окружающей средой; активность. В обыденной жизни под индивидом понимают конкретного человека со всеми присущими ему особенностями. Человек как личность. Это конкретный человек, являющийся представителем определенного общества, определенной социальной группы, занимающийся конкретным видом деятельности, осознающий свое отношение к окружающему и наделенный определенными индивидуально-психологическими особенностями. В личности выделяется ее общественная сущность. Вне общества, вне социальной и профессиональной группы человек не может стать личностью, у него не сформируется человеческий облик: т. е. создает человека природа, а формирует его общество. Сущностная характеристика личности и ее основные особенности определяются: а) содержанием мировоззрения человека, т. е. сложившейся у него системой убеждений, научных взглядов на природу, общество, человеческие отношения, которые стали его внутренним достоянием и отложились в сознании в виде определенных жизненных целей и интересов, отношений, позиций; б) степенью целостности мировоззрения и убеждений, отсутствием или наличием в них противоречий, отражающих противоположные интересы разных слоев общества. Целостность мировоззрения нарушается, если личность руководствуется или находится под влиянием противоречивых интересов, носителем которых она вдруг оказывается в силу различного рода социальных обстоятельств; в) степенью осознанности человеком своего места в обществе. Очень часто бывает, что человек слишком долго не может в силу разного рода обстоятельств найти своего места в обществе, что не позволяет его мировоззрению окончательно оформиться и эффективно проявляться; г) содержанием и характером потребностей и интересов, устойчивостью и легкостью их переключаемости, их узостью и многогранностью. Будучи достаточно изменчивыми, потребности и интересы личности при своей слабой оформленности или узости очень сильно ограничивают мировоззрение человека; д) спецификой соотношения и проявления различных личностных качеств. Личность настолько многогранна в своих индивидуально-психологических проявлениях, что соотношения ее разнообразных качеств могут сказываться и на проявлениях мировоззрения, и на поведении. Человек как субъект. Человек всегда является субъектом (участником, исполнителем) исторического и общественного процесса в целом, субъектом конкретной деятельности, в частности, источником познания и преобразования объективной действительности. Сама же деятельность при этом выступает формой активности человека, позволяющей ему совершенствовать окружающий мир и самого себя. Человек как индивидуальность. Индивидуальность - не есть что-то над- или сверхличностное. Когда говорят об индивидуальности, то имеют в виду оригинальность личности. Обычно словом «индивидуальность» определяют какую-либо главенствующую особенность личности, делающую ее не похожей на окружающих. Индивидуален каждый человек, но индивидуальность одних проявляется очень ярко, Других - малозаметно. Индивидуальность может проявляться в интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфере и сразу во всех сферах психической деятельности. Индивидуальность характеризует личность конкретнее, детальнее и тем самым полнее. Она является постоянным объектом исследования при изучении каждой конкретной личности. Наиболее общим является понятие «человек» — биосоциальное существо, обладающее членораздельной речью, сознанием, высшими психическими функциями (абстрактно-логическое мышление, логическая память и т. д.), способное создавать орудия, пользоваться ими в процессе общественного труда. Эти специфические человеческие способности и свойства (речь, сознание, трудовая деятельность и пр.) не передаются людям в порядке биологической наследственности, а формируются у них прижизненно, в процессе усвоения ими культуры, созданной предшествующими поколениями. Поскольку сознание, речь и пр. не передаются людям в порядке биологической наследственности, а формируются у них прижизненно, используют понятие «индивид»— биологический организм, носитель общих генотипических наследственных свойств биологического вида (индивидами мы рождаемся). Индивидом называют отдельно взятого человека или единичного представителя человеческого рода. В это понятие, как и в понятие «человек», входят всевозможные человеческие свойства, которые присущи данному, отдельно взятому, конкретному человеку. Понятие «личность»— социально-психологическая сущность человека, формирующаяся в результате усвоения человеком общественных форм сознания и поведения, общественно-исторического опыта человечества (личностями мы становимся под влиянием жизни в обществе, воспитания, обучения, общения, взаимодействия). Субъект -человек как источник познания и преобразования действительности, носитель активности. Понятие «индивидуальность»: индивидуальность выражается в наличии разного опыта, знаний, мнений, убеждений, в различиях характера и темперамента; свою индивидуальность мы доказываем, утверждаем в течение жизни (но прежде всего надо заслужить это право: развиваться как индивидуальность, чтобы было что отстаивать, также не забывая об уважении к другим индивидуальностям (людям). Основные характеристики индивидуальности: мотивация, характер, темперамент, способности, направленность. 4 билет. Сущность и содержательная характеристика понятия «развитие»: философский и психолого-педагогический смыслы. Развитие- высший тип движения, изменения материи и сознания, переход от одного качественного состояния к другому, от старого к новому. Развитие характеризуется специфическим объектом, структурой, источником, формами, направленностью. Развитие не просто изменение а с преобразованием во внутреннем строении объекта, в его структуре, представляющей собой совокупность физически связанных между собой элементов, связей и зависимостей. Общая линия прогрессивного развития переплетается с изменениями, которые образуют так называемые тупиковые ходы эволюции или даже направлены в сторону регресса» Развитие — это процесс необратимых, направленных и закономерных изменений, приводящий к возникновению количественных, качественных и структурных преобразований психики и поведения человека. Основными свойствами развития, отличающими его от всех других мнений, являются необратимость, направленность, закономерность . Развитие –освоение им внутреннего, индивидуально –психологического и внешнего общественного потенциала возможностей. Ведущую роль в развитии человека играет обучение. Любое обучение способствует развитию. 5 билет. Основные категории педагогики: «образование», «воспитание», «развитие», «обучение», «социализация». Содержательный анализ и соотношение основных категорий педагогики. Обучение представляет собой целевой, регулярный процесс координированной работы педагога с учеником, концентрированный на развитие у воспитанника системы ЗУН и совершенствование индивидуальных и психологических особенностей. Воспитание является процессом направленного формирования личности в условиях намеренно созданной системы, обеспечивающей связь преподавателей и учеников. Развитием называется процесс количественных и качественных преобразований наследственных и приобретенных особенностей человека. Социализация – процесс полной интеграции личности в социальную систему, в ходе которой происходит ее приспособление к культурным, психологическим и социологическим факторам или преодоление ею негативных влияний среды, мешающих саморазвитию и самоутверждению. Образова́ние — целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов). Обучение наряду с воспитанием и развитием личности принадлежит к числу основных педагогических процессов. Эффективность управления процессом обучения определяется качеством дидактической подготовки педагога. Одной из основных задач дидактической подготовки учителя выступает выявление сущности процесса обучения. В педагогике понятие «воспитание» употребляется в широком и узком социальном смысле, а также в широком и узком педагогическом значении. В широком социальном смысле воспитание - это передача накопленного социально – культурного опыта от старших поколений к младшим. Под опытом понимаются известные людям знания, умения, способы мышления, нравственные, этические, правовые нормы, словом, все созданное в процессе исторического развития духовное наследие человечества. В узком социальном смысле под воспитанием понимается направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов с целью формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к жизни. В широком педагогическом смысле воспитание - это специально организованный, целенаправленный, систематический процесс взаимосвязанной деятельности воспитателя и воспитуемого, в ходе которого формируется система знаний, умений, способов творческой деятельности, а также определенная система взглядов и убеждений личности. Воспитание, в широком педагогическом смысле, включает в себя обучение, образование и воспитание в узком педагогическом смысле. В узком педагогическом смысле воспитание - это процесс и результат воспитательной работы, направленной на решение конкретных воспитательных задач. Обучение - это специально организованный, целенаправленный, систематический процесс взаимосвязанной деятельности учителя и ученика, направленный на усвоение школьниками системы знаний, умений, навыков, развитие их умственных сил и способностей. Формула педагогической деятельности: обучая - воспитываем, воспитывая - обучаем. Образование - это, с одной стороны, целостный процесс обучения и воспитания личности, в ходе которого происходит ее формирование и развитие, с другой - это результат обучения и воспитания, т.е. тот объем систематизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, а также личностных качеств, которыми овладел школьник по окончании обучения в учебно-воспитательном учреждении. Развитие самое широкое понятие, характеризующее становление личности. Развитие - это сложный, противоречивый, скачкообразный процесс количественных и качественных изменений в человеке, в ходе которого человек совершенствует имеющиеся свойства, качества своей личности, а также приобретает новые свойства, качества. Уже понятие «формирование». Формирование - это процесс развития личности под влиянием внутренних и внешних факторов (целенаправленных и стихийных, позитивных и негативных).Еще уже понятие «социализация». Социализация – процесс усвоения индивидом социального опыта, предполагающий систему общественных отношений и самостоятельное воспроизводство этих отношений. По сравнению с процессом формирования социализация, хотя и включает в себя как целенаправленное, так и стихийное воздействие на личность, но ограничивается лишь теми из них, которые носят позитивный характер. 6 билет. Теоретические и эмпирические методы исследования в педагогике. Классификация методов исследования. (любая на выбор) Педагогическое исследование – специально организованный процесс, направленный на поиск путей, методов и средств совершенствования педагогического процесса. Методы педагогического исследования – это средства и способы получения научной информации, необходимой для установления закономерностей, взаимоотношений, зависимостей и построения научных теорий. Общепринятая классификация методов педагогического исследования: Теоретические методы педагогического исследования – направлены на уточнение, расширение и систематизацию научных фактов, с целью объяснения и предсказания педагогических явлений. К теоретическим методам педагогического исследования относятся: Анализ – умственное разложение целого исследуемого на составные части, выделение характерных признаков каждой части. Синтез – мысленное соединение свойств и признаков явления в единое целое. Сравнение – определение и установление сходства или различия между исследуемыми явлениями. Абстрагирование – отвлечение определенного свойства или признака исследуемого предмета от его иных признаков, связей и свойств. Конкретизация – противоположная абстрагированию операция, направлена на мысленное воссоздание исследуемого предмета на основании выделенных ранее абстракций. Обобщение – выделение общих черт и признаков в исследуемых процессах и явлениях. Моделирование – построение моделей, с целью изучения их реальных явлений и процессов. Индукция и дедукция — логические методы обобщения полученных эмпирическим путем данных. Эмпирические (практические) методы педагогического исследования – направлены на получение информации и материалов посредством организации практической деятельности. К эмпирическим методам педагогического исследования относятся: Методы сбора и накопления информации (данных) – анкетирование , беседа, тестирование, наблюдение, интервью, изучение продуктов деятельности детей, изучение педагогической документации и т.п. Методы по контролю и измерению собранной информации (данных) – шкалирование, тесты, ранжирование, срезы и т.п. Методы по обработке полученных данных с целью представления их в виде конечного результата – статистические, математические, табличные, графические и т.п. Методы оценивания полученных результатов исследования – рейтинг, консилиум, самооценка и т.п. Методы по оформлению и внедрению полученных результатов исследования в педагогическую практику – тезисы, методические пособия и рекомендации, опытное обучение и т.п. Помимо представленной классификации, методы педагогического исследования принято классифицировать согласно: 1.Логике применения методов исследования: организационные методы: сравнительный, комплексный и лонгитюдный; эмпирические методы получения данных: обсервационные, экспериментальные, психодиагностические и т.п. методы, направленные на обработку результатов, полученных в ходе экспериментирования: количественный и качественный анализ; интерпретационные методы, направленные на интерпретацию полученного результата, с выделением характеристик: генетический и структурный. 2.По способам выбора варианта действий испытуемых в ходе исследования: рациональный выбор: осмысление предложенного материала (дописывание фразы, дорисовывание картинок и т.д.); эмоциональный выбор: фиксация эмоционального отклика на задание; деятельный выбор: описание конкретного действия испытуемого. 3.По способу сбора материала и информации: методы психодиагностики на основе наблюдения; опросные психодиагностические методы; объективные психодиагностические методы, включая учет и анализ поведенческих реакций человека и продуктов его труда; экспериментальные методы психодиагностики. 7 билет. Общение как средство педагогической деятельности. Понятие, сущность и функции педагогического общения. Педагогическое общение – это профессиональное общение, осуществляемое педагогом с учащимися (воспитанниками) во время воспитательно-образовательного процесса и за его пределами. Значимость педагогического общения заключается в том, что оно направлено на создание благоприятного психологического климата в детском коллективе, оптимизацию педагогического процесса, установление положительных отношений между педагогом и детьми. По своему содержанию педагогическое общение – это многоплановый процесс установления и развития коммуникации, взаимодействия и взаимопонимания между детьми и педагогом. Направление данного процесса зависит от цели и содержания совместной деятельности. Информативная функция – направлена на осуществление процесса взаимодействия между детьми и педагогом, определенного учебными программами и планами. Суть данной функции заключается в передаче знаний учащимся (воспитанникам), формирование у них необходимых умений и навыков. Нормативная функция заключается в том, что в процессе педагогического общения, детям передаются нормы права и морали, через усвоение ими нравственного поведения, поступков, взаимоотношений между людьми. Познавательная функция направлена на формирование и развитие у детей умения аргументировано высказывать собственное мнение, уметь правильно и четко доносить до собеседника свою мысль или идею. В рамках данной функции дети учатся координировать свои знания, у них совершенствуются умения и навыки применения полученных ранее знаний в процессе общения со сверстниками и педагогами. Коммуникативная функция – направлена на установление межличностного взаимодействия и связей между детьми в группах, коллектива, класса, временных объединениях и т.д., а также установления контактов между детьми и взрослыми. Регулятивная функция направлена на установление разнообразных средств и форм стимулирования положительных поступков эстетического и нравственного поведения, а также отторжение и устранение негативных проявлений в собственном поведении. Воспитательная функция педагогического общения заключается в формировании и развитии у детей эффективных способов и форм взаимодействия и сотрудничества. Кроме того, данная функция направлена на выработку у детей культуры общения, уважительного отношения к личности собеседника. Функция «открытия» ребенка на общение направлена на создание комфортных условий общения детей в рамках образовательной организации. Условия необходимо создавать во всех видах деятельности (трудовой, учебной, игровой, исследовательской и т.д.). Это необходимо для того, чтобы ребенок мог проявить себя в детском коллективе, установиться как личность. Билет 8. Обучение и воспитание: общее и особенное. Весь процесс образования можно представить в качестве двух составляющих: обучение и воспитание. В свою очередь и обучение, и воспитание представляют собой определенный законченный и сформированный процесс. Суть данных процессов обучения и воспитания можно представить следующим образом. 1. Под обучением понимается приобретение знаний, умений и навыков через различные приемы и уровни творческого восприятия и практической деятельности, культурные и морально-этические идеи. 2. Воспитание в данном случае представляет собой процесс зарождения и становления различных отношений, например таких как этические, эстетические, моральные, социальные и т. д., а также различных степеней поведения, убеждения, привычек и чувств. Билет 9. Функции процесса обучения. Основные функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. Эти функции исторически закрепились за процессом обучения, их выполнение обеспечивает полноценное развитие и успешную социализацию личности учащихся. Образовательная функция заключается в формировании знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности. Знания – это сведения, факты, правила, понятия, формулы и т.д., которые учащимся необходимо освоить и при необходимости воспроизвести. В процессе обучения все получаемые учащимися знания должны стать достоянием личности и войти в структуру личного опыта. Учащиеся получают знания в виде сведений и информации, которую они сознательно усваивают и в последующем учатся оперировать ими для решения разнообразных проблемных ситуаций и жизненных задач. Умения – это способность выполнять определенные операции и действия, на основании полученных ранее знаний. Попросту умения – это различные способы применения имеющихся знаний в практической и повседневной деятельности. Навыки – это доведенные до автоматизма умения, посредством многократно повторяемых упражнений. Навыки представляют собой действия высокой степени совершенства. Так, навыки формируются посредством выполнения упражнений, а навыки посредством многократного выполнения данных упражнений. Умения и навыки делятся на специальные и общенаучные. Специальные умения и навыки – включают в себя умения и навыки в области определенной учебной дисциплины или отрасли науки, например, по химии и физике – это умения проводить и демонстрировать опыты. По географии – это работа с атласом, картой, глобусом и компасом. Общенаучные умения и навыки – это умения и навыки, которые учащиеся получают и применяют в рамках всех учебных дисциплин, например, навыки: чтение, письмо, организация познавательной деятельности; умения: работать с учебной и справочной литературой. Воспитательная функция связана с формированием у учащихся нравственности, эстетических представлений и вкусов, системы взглядов на мир, способности следовать социальным нормам поведения. Воспитательная функция процесса обучения логично вытекает из его природы, как социального процесса, направленного на удовлетворении потребности личности в формировании социального поведения и ценностных ориентаций. В рамках образовательного процесса воспитательными возможностями в первую очередь располагает содержание учебного материала, так как все учебные дисциплины в определённой степени имеют тот или иной воспитательный материал, например, социально-экономические и гуманитарные учебные дисциплины располагают обширными возможностями в формировании личностных качеств. Естественнонаучные дисциплины имеют потенциал в области формирования у учащихся целостной картины миры, мировоззрения, основных взглядов на жизнь. Развивающая функция состоит в том, что в процессе обучения происходит развитие ребёнка во всех направлениях: развивается его речь, мышление, эмоционально-волевая, мотивационно-потребностная и сенсорно-двигательная сферы личности. Развитию учащихся в процессе обучения способствуют: содержание обучения, используемые педагогом формы и методы обучения, разнообразная активная деятельность учащихся. В том случае, если процесс обучения организован методически и педагогически правильно, то он всегда будет иметь развивающий потенциал. В современной теории и практике педагогики разработаны особые технологии обучения, направленные на развитие у учащихся определенных качеств и сторон личности. 10 билет. Понятия интериоризации и экстериоризации в педагогике: сущность и содержательная характеристика. Интериоризация и экстериоризация — понятия, указывающие на переход, движение действия. Интериоризация – это процесс формирования психических структур человека посредством приобретения жизненного опыта. В переводе с латинского языка это слово означает переход от внешнего к внутреннему, то есть в процессе интериоризации внешняя деятельность постепенно переходит в мысленные операции. В педагогике интериоризация, простыми словами, – это процесс формирования у ребенка способности обращаться с символами. То есть сначала ребенок выполняет внешнюю деятельность, а со временем она «сворачивается» и становится все более символичной. В теории воспитания чаще всего говорят об этапах интериоризации ценностных ориентиров. Экстериоризация (от лат. exterior — внешний) — переход изнутри вовне. Психологическое понятие, означающее переход действий из внутренней и свернутой формы в форму развернутого действия. 11 билет. Понятие концепции (теории) обучения. Теория учебной деятельности и ее субъекта. Учебная деятельность – это деятельность индивида, в процессе которой он овладевает способами учебных действий. Кроме того, такой вид деятельности направлен на самого субъекта (ребенка) и помогает личностному развитию и вращиванию культурного опыта. 11 билет. Понятие концепции (теории) обучения. Теория учебной деятельности и ее субъекта. Главными компонентами учебного процесса являются теоретические знания. Освоение этих знаний с помощью подобной деятельности способствует развитию учащихся, улучшает их знания основ теоретического сознания и мышления. И, ко всему этому, помогает в развитии творчески-личностного уровня, на котором осуществляются практические виды деятельности. В процессе учебной деятельности имеет место реализация специфического пути получения знаний — от общего к конкретному. Способ, которым такие знания излагаются, в корне отличается от деятельности, которая проводится за работой ученым-исследователем: в случае, когда исследование начинается с того, что рассматривается чувственно-конкретное разнообразие конкретных видов движения определенного объекта и выявляет из общую внутреннюю основу, то процесс обучения берет свое начало с того факта, что их общая основа уже найдена, и работа идет в направлении мысленного воспроизведения ее конкретных направлений, сохраняя их внутреннее единство (конкретику). Мышление детей, учащихся в школе, именно в процессе обучения имеет некоторые схожие черты с процессом мышления ученых-исследователей, которые излагают результаты своих работ с помощью абстракций, обобщений и научных понятий, функционирующих в процессе перехода от абстракций к конкретике.Такой способ усвоения материала можно охарактеризовать некоторыми чертами: Мысли учащихся при таком изучении материала движутся прямо от общих значений, к частным (в процессе освоения материала школьники находят общую, конкретную точку предмета или явления, а потом, уже исходя из этого изучают многообразие специфик и особенностей более широкого значения). Подобное изучение и освоение материала базируется на том, что важно выявить условия происхождения содержания понятий, которые усваиваются школьниками. Несмотря на то, что учебная деятельность учащихся строится в соответствие со способом изложения продуктов духовной культуры, ранее полученных людьми, внутри данной деятельности все равно сохраняются определенные ситуации и действия, присущие процессу создания подобных продуктов. За счет этого, метод их получения в сокращенной форме воспроизводится в сознании учеников школ. Одна из самых основных составляющих теории учебной деятельности — описание ее структуры. Данная деятельность реализуется с помощью того, что школьники выполняют определенные действия: получение от преподавателя или самостоятельное определение задачи; преобразование условий учебной задачи для того, чтобы обнаружить общее отношение объекта изучения; формирование данного отношения в предметной, графической и буквенной форме; изменение модели отношений для того, чтобы изучить все характеристики в первоначальном виде; создание списка конкретных задач, которые можно решить общим способом; контроль выполнения действий; оценивание уровня и качества усвоения общего способа как результат решения конкретной учебной задачи. Основные характеристики учебной деятельности: Учебная деятельность направлена на овладение знаний посредством решения учебных задач. Учебная деятельность направлена на усвоение общих способов учебных действий. Учебная деятельность стоится от общего к частному. Учебная деятельность способна изменить психические свойства личности ребенка и вывести их на более высокую ступень. Цель учебной деятельности состоит в приобретении учеником знаний. Если же ребенок не имеет потребности в знаниях, то данная деятельность для него бессмысленна, только если он не преследует другую цель, например, для получения какой-либо профессии. Так, учебная деятельность может быть разной по смыслу в зависимости от субъекта учения: Учебная деятельность может удовлетворять познавательную потребность. Учебная деятельность может удовлетворять другие потребности (внешние социальные мотивы). Сущность учебной деятельности состоит в личностном развитии ученика. Продукт учебной деятельности – это актуальное структурированное знание, которое лежит в основе умения решать задачи различных областей наук и практики, требующие его применения, а также внутренние новообразования в психике и поведении в ценностном, смысловом и мотивационном планах. Продукты учебной деятельности в виде основной органичной части входят в индивидуальный опыт обучающегося. Дальнейшая деятельность человека, его успешность в профессиональной деятельности, в общении с другими людьми зависит от структурной организации индивидуального опыта, его прочности, глубины, системности. 12 билет. Понятие концепции (теории) обучения. Концепция традиционного обучения: сущность, традиции и инновации. Характерной чертой традиционного обучения является его обращенность в прошлое, к тем кладовым социального опыта, где хранятся знания, организованные в специфическом виде учебной информации. Отсюда ориентация обучения на запоминание материала. При этом предполагается, что в результате обучения как сугубо индивидуализированного процесса присвоения информации последняя приобретает статус знания. Информация, знаковая система выступает при этом началом и концом активности школьника, а будущее представляется лишь в виде абстрактной перспективы применения знаний. В педагогике принято выделять три основных типа обучения: традиционное (или объяснительно-иллюстративное), проблемное и программированное. Каждый из этих типов имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Однако есть явные сторонники и того, и другого типа обучения. Нередко они абсолютизируют достоинства ими предпочитаемого обучения и не в полной мере учитывают его недостатки. Как показывает практика, наилучшие результаты можно достичь лишь при оптимальном сочетании различных типов обучения . Сегодня наиболее распространенным является традиционный вариант обучения. Основы этого типа обучения были заложены почти четыре века тому назад еще Я.А. Коменским («Великая дидактика»). Термин «традиционное обучение» подразумевает, прежде всего, классно-урочную организацию обучения, сложившуюся в XVII в. на принципах дидактики, сформулированных Я.А. Коменским, и до сих пор являющуюся преобладающей в школах мира. Отличительные признаки традиционной классно-урочной технологии следующие: учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки составляют класс, который сохраняет в основном постоянный состав на весь период школьного обучения; класс работает по единому годовому плану и программе согласно расписанию. Вследствие этого дети должны приходить в школу в одно и то же время года и в заранее определенные часы дня; основной единицей занятий является урок; урок, как правило, посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего учащиеся класса работают над одним и тем же материалом; работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает результаты учебы по своему предмету, уровень обученности каждого ученика в отдельности и в конце учебного года принимает решение о переводе учащихся в следующий класс; учебные книги применяются, в основном, для домашней работы. Элементами педагогической традиции являются только наиболее значительные явления педагогического опыта – на самом деле, в случае если рассуждать следующим образом, что благодаря традиции возможно передавать все что угодно, в том числе и весьма элементарные вещи, то хоть какой процесс в педагогической сфере может быть отнесен к педагогической традиции. Традиционным является урок. Одновременное занятие с целым классом, в процессе которого учитель рассказывает, передает знания, формирует умения и навыки, отираясь на предъявления нового материала(сообщение, изложение), его воспроизведение учащимися, оценивает результаты данного воспроизведения. Традиционное обучение по своей сути соответствует самому понятию преподавания, под которым опять же традиционно, понимается передача (трансляция) социокультурных методов существования и становления человека от одного индивида или же их сообщества к иному индивиду. При всем этом, с одной стороны поддерживается преемственность (воспроизводство) социокультурного навыка и человека, как его носителя, а если взглянуть под другим углом, создаются условия для появления новейших социокультурных методов деятельности и становления человека и тем самым перемены социокультурной среды. Невозможно утверждать категорично, хотя, вполне вероятно, обычное для российских методической культуры доминирование учителя в организации познавательной деятельности учеников сдерживает распространение обучения, центрированного на учащегося, когда преподаватель на уроке « отступает в сторону» и весь процесс учения проходит в режиме самоорганизации. Более весомым показателем российской педагогической традиции, существенно отличающим ее от каких-либо иных культур, можно считать условно жесткую дисциплину на уроке, неодобрительное отношение к громкому общению школьников между собой в период классной работы, также нетерпимость к невнимательности учеников, их равнодушию к содержанию заданий, пассивности и неучастию в работе. Традиционное обучение носит преимущественно репродуктивный характер. Работа учителя нацелена, прежде всего, на сообщение знаний и методов действий, которые передаются ученикам в готовом виде, созданы для воспроизводящего усвоения; преподаватель считается единственным инициативно действующим лицом учебного процесса. Для российской методической культуры сильная позиция учителя на уроке принимается как наиболее привычная, оправданная и важная, нежели сильная позиция учащегося. 13 билет. Методы и формы обучения: понятия и классификация. Классификация методов обучения Термин «метод» (от греческого) - означает путь, способ продвижения к истине. В процессе обучения метод выступает как упорядочный способ взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся по достижению определенных учебно-воспитательных целей, как способ организации учебно-познавательной деятельности. Классификация методов обучения затруднена многоаспектностью понятия «метод обучения», неоднозначностью трактовок различных методов, различием в подходах к пониманию процесса обучения. Сегодня существует достаточно много классификаций методов обучения, однако ни одна из имеющихся классификаций не является общепризнанной. Наиболее распространены следующие классификации по источнику обучения по характеру познавательной деятельности учащихся полинарная (по нескольким признакам) Форма обучения – это способ организации учебного процесса на основе взаимодействия методов, приёмов и средств обучения. Форма отражает внешнюю сторону организации учебного процесса. Форма способствует реализации не одной цели (как метод), а комплекса дидактических целей. В теории и практике образования известно много различных форм обучения: дневное и заочное, дистанционное, школьное и внешкольное, индивидуальное и массовое обучение, семейное образование и т.д. Среди форм организации учебного процесса выделяются формы учебных занятий. К ним относятся урок, лекция, семинар, лабораторная работа, экскурсия, факультатив и т.д Разнообразие форм обучения является одним из важнейших требований к современному уроку. По охвату учащихся выделяются : фронтальные, индивидуальные групповые формы обучения. 14 билет. Педагогика и психология межличностного взаимодействия субъектов образовательного процесса. Образовательный процесс представляет собой многоплановое и полиморфное взаимодействие. Это и собственно учебное или, точнее, учебно-педагогическое взаимодействие ученика и учителя; это и взаимодействие учеников между собой; это и межличностное взаимодействие, которое может по-разному воздействовать на учебно-педагогическое взаимодействие. В настоящее время учебно-педагогическое взаимодействие обретает организационные формы сотрудничества, такие как деловые, ролевые игры, совместно-распределенная деятельность, работа в триадах, группах. При этом сотрудничество предполагает, прежде всего, взаимодействие самих учеников. В образовательном процессе создается ситуация множественности планов и форм учебного взаимодействия, усложняется и его общая схема. Шесть основных функций взаимодействия субъектов педагогического процесса при оптимальном педагогическом общении : - конструктивная – педагогическое взаимодействие преподавателя и студента при обсуждении и разъяснении содержания знаний и практической значимости по предмету - организационная – организация совместной учебной деятельности преподавателя и студента, взаимной личностной информированности и общей ответственности за успехи учебно-воспитательной деятельности - коммуникативно-стимулирующая – сочетание различных форм учебно-познавательной деятельности (индивидуальной, групповой, фронтальной), организация взаимопомощи с целью педагогического общения – информационно- обучающая – показ связи учебного предмета с производством для правильного миропонимания и ориентации студента в событиях общественной жизни - эмоционально-корригирующая – реализация в процессе обучения принципов «открытых перспектив» и «победного» обучения в ходе смены видов учебной деятельности; доверительного общения между преподавателем и студентом - контрольно-оценочная – организация взаимоконтроля обучающего и обучаемого, совместное подведение итогов и оценка самоконтролем и самооценкой. Психолого-педагогическое взаимодействие – это определенный способ организации учебно-воспитательной деятельности, ориентированный на разделение функциональных ролей всех его участников, их взаимную заинтересованность и согласование их действий, регулирование и контроль деятельности каждого субъекта взаимодействия. 15 билет. Взаимосвязь педагогики и клинической психологии. Психология и педагогика относятся к аксиологическим наукам. Само название аксиологические переводится с греческого как ценностные. Основная часть аксиологических наук занимается изучением общества, т.е. социума, поэтому получила название социальные науки. Что касается педагогики и психологии, то в них преобладающей является личностная ориентация – в этом плане они будут отличаться от других аксиологических наук. Обучение не построить без понимания человеческой природы, сущности человека, его потребностей и возможностей. О наличии взаимосвязи педагогики и клинической психологии говорят их общие базовые понятия, например, такие, как личность, развитие, взаимодействие, активно используемые обеими науками (конечно, эти термины в педагогике и клинической психологии наполнены несколько разным смыслом). |