Ответы на билеты (1-ый семестр ВФ). 1. Определение информатики, составные части и краткая история развития 3

Скачать 1.09 Mb. Скачать 1.09 Mb.

|

|

1.Определение информатики, составные части и краткая история развития 3 2.Классификация технических средств информатики и их краткая характеристика. Технические средства информатики 3 3.Основные части компьютера и их краткие характеристики 3 4.Иерархия запоминающих устройств компьютера, причины многоуровневой организации памяти 4 5.Оперативная память компьютера – назначение, основные характеристики, динамика развития 5 6.Центральный процессор – назначение, структура, основные характеристики 5 7.Расслоение центрального процессора, разновидности периферийных процессоров, мультизадачная и потоковая обработка 5 8.Периферийные устройства компьютера – классификация, принципы действия, краткие характеристики 6 9.Периферийные устройства (ПУ), назначение, разновидности, кодировки и представления информации в ПУ 6 10.Разновидности печатающих устройств, системы машинной графики – краткие характеристики и принципы действия 6 11.Разновидности внешних запоминающих устройств (ВЗУ) компьютера, их назначения и краткие характеристики 7 12.Накопители на жёстких магнитных дисках (НЖМД), основные функциональные элементы НЖМД, разновидности и краткие характеристики НЖМД 7 13.Оптические и магнитооптические ВЗУ, динамика их развития, разновидности и краткие характеристики 9 14.Системы графического ввода/вывода (пассивные и интерактивные), назначение и краткие характеристики 9 15.Разновидности компьютерных мониторов, их основные характеристики, области применения, виды устройств, ввод информации, используемые в устройствах вывода на базе мониторов 10 16.Определение архитектуры компьютера, понятие интерфейса и его разновидности 11 17.Параллельная обработка – различные варианты построения архитектуры компьютера (классификация Флинна) 11 18.Суперкомпьютеры и большие компьютеры – особенности архитектуры и краткие характеристики 12 19.Современные тенденции в развитии суперкомпьютеров, кластерные системы, области применения, особенности архитектуры 12 20.Большие компьютеры (мейнфреймы), особенности архитектуры, динамика развития мейнфреймов фирмы IBM 13 21.Микропроцессоры – определение, классификация, номенклатура и краткие характеристики 14 22.Архитектура микропроцессоров и направления её развития, характеристики современных микропроцессоров и прогноз на 2012 год 15 23.Особенности архитектуры ПК различных типов и их сравнительные характеристики (классификация шин и интерфейсов) 16 24.Современное состояние технических средств IBM подобных ПК, тенденции развития, технические характеристики, номенклатура 16 25.Рабочие станции, серверы, их назначение, общность и различия 16 26.Классификация современных серверов, номенклатура ведущих производителей серверов – HP, IBM, Sun 16 27.Сети компьютеров – классификация и назначение (общий подход) 17 28.Глобальные вычислительные сети – назначение, принципы построения, состав технических средств 17 29.Методы доступа, применяемые в глобальных вычислительных сетях, краткие характеристики 18 30.Глобальные вычислительные сети, топология, компоненты, структура канала связи, основные виды передачи, разновидности модемов 19 31.Разновидности всемирных глобальных вычислительных сетей, принципы их организации, разновидности услуг 20 32.Разновидности локальных вычислительных сетей, их топология и методы доступа 21 33.Основные компоненты локальных вычислительных сетей, их функциональное назначение, их характеристики 21 34.Классификация современных языков программирования, назначение и сравнительные характеристики 22 35.Основные компоненты процедурно-ориентированных (императивных) языков программирования, их общность и различия 22 36.Объект данных – определение, перечислите наиболее распространённые типы данных, включённые в состав императивных языков программирования (Фортран, Паскаль, Си) 23 37.Укажите типы выражений, используемые в традиционных (императивных) языках программирования и опишите их структуру 23 38.Перечислите типы операторов, используемые императивными языками программирования, рассмотрите различные варианты реализации условных и операторов повторения (на примере Паскаля) 24 39.Основные принципы процедурно-ориентированного (модульного) программирования, разновидности модулей (на примере Фортрана) 24 40.Основные концепции структурного программирования, причины его появления, иерархия структурных фрагментов (на примере Паскаля) 25 41.Объектно-ориентированное программирование (ООП) – понятие об абстракции процесса и абстракции данных, три ключевых языковых свойства ООП – инкапсуляция, наследование и полиморфизм с динамическим связыванием 25 42.Разновидности и краткие характеристики машинно-независимых языков программирования 26 43.Программное обеспечение ЭВМ – общие сведения (определение программы, форматы программ, разновидности программного обеспечения, особенности разработки) 26 44.Разновидности организации прикладного программного обеспечения 27 45.Операционные системы – состав, характеристики отдельных частей, классификация 28 46.Инструментальное ПО ЭВМ, разновидности трансляторов 28 47.Особенности операционных систем различных типов ЭВМ – краткая характеристика 29 48.Управляющие программы ОС – состав и функциональное назначение 30 49.Программы обслуживания библиотек – определение и разновидности файлов и каталогов, основные функции файловых систем 30 50.Структура ПО персональных компьютеров и его краткие характеристики 31 51.Разновидности ОС, применяемых для ПК, их состав и характерные особенности 31 52.Состав и структура MS DOS 32 53.В чём Вы видите основные ограничения MS DOS 32 54.Физическая организация файловых систем персональных компьютеров, в чём основные недостатки использования FAT-16 32 55.Особенности ПО локальных вычислительных сетей, его разновидности и функциональное назначение 32 56.ПО персональных компьютеров – системные утилиты, разновидности и функциональное назначение 33 57.Инструментальное ПО персональных компьютеров 33 58.Прикладное ПО персональных компьютеров 33 59.ПО персональных компьютеров – электронные таблицы – структура и функциональные возможности 34 60.Краткие характеристики OS/2, UNIX 34 61.Структура сетевой ОС. Разновидности сетевых ОС, характеристики наиболее популярных сетевых ОС 34

Информатикой называется наука о законах и методах изменения, передачи, обработки и хранения информации с использованием математических, технических и программных средств. История: термин «информатика» был введен на рубеже 60-х–70-х годов практически одновременно во французской (Informatique) и немецкой (Informatik) научной литературе. Еще раньше в США стало использоваться в аналогичном смысле название Computer Science. У нас употребление термина «информатика» длительное время сдерживалось тем, что он использовался как название области знаний, связанной с архивным делом и документалистикой. Его утвердили лишь после перевода в 1976 г. книги Ф. Бауэра и Г. Гооза «Информатика» и образования в 1983 г. отделения информатики, вычислительной техники и автоматизации АН СССР. Области знаний информатики: 1. Теоретическая информатика– математическая дисциплина, имеющая в своем составе разделы: математическую логику; вычислительную математику и вычислительную геометрию; системный анализ; исследование операций. 2.Кибернетика – наука об управлении. 3.Программирование– научное направление, которое своим появлением полностью обязано вычислительным машинам (более всего употребляют слово «кодирование»). 4.Искусственный интеллект – самое молодое направление в информатике. Время появления – начало 1970-х годов. Основная цель работы – стремление проникнуть в тайны творческой деятельности людей, их способности к овладению навыками, знаниями и умениями. Примеры разделов ИИ: робототехника, экспертные системы. 5.Информационные системы– направление, истоки которого лежат в области документалистики и анализа научно-технической информации. Включает разделы: анализ и прогнозирование потоков разнообразной информации; исследование способов представления и хранения информации, создание специализированных языков для формального описания информации, разработку приемов сжатия, кодирования информации и т.п.; создание информационно-поисковых систем и т.п. 6.Вычислительная техника – самостоятельное направление исследований, в рамках которого решается немало задач, не имеющих прямого отношения к информатике и ее проблемам (микроэлектроника, технология и т.п.). 7.Информатика в обществе – широкое внедрение компьютеров во все сферы человеческой деятельности, которое коренным образом изменяет среду обитания людей. 8.Информатика в природе – изучение информационных процессов, протекающих в биологических системах, и использование накопленных знаний при организации и управлении природными системами и создании технологических систем. Три самостоятельные науки: биокибернетика, изучающая информационно-управляющие процессы, протекающие в живых организмах (диагностика заболеваний и поиск путей их лечения); бионика (нейрокибернетика), исследующая, насколько принципы работы живых систем могут быть применены в искусственных объектах; биогеоценология, решающая проблемы, относящиеся к системно-информационным моделям поддержания и сохранения равновесия природных систем и поиска таких воздействий на них, которые стабилизируют разрушающее воздействие человеческой цивилизации на биомассу земли.

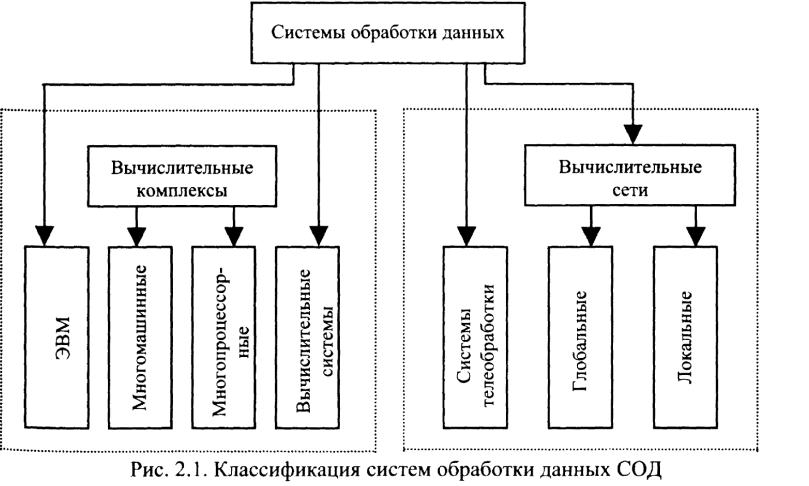

Структура современных систем обработки данных (СОД). На рис.2.1 представлена структура СОД в наиболее употребляемых терминах для их обозначения. Сосредоточенные (централизованные) системы — СОД, отдельные компоненты которых располагаются на расстояниях, не превышающих возможности подключения стандартных периферийных устройств и компьютеров. Базовый элемент – однопроцессорный компьютер с последовательной обработкой. К этой категории СОД относятся вычислительные комплексы: 1) многомашинные; 2) многопроцессорные. Первые- несколько близкорасположенных автономных компьютеров, имеющих высокоскоростные каналы связи, что обеспечивает повышение производительности и надежности комплекса. Вторые— единые компьютеры, имеющие большое количество процессоров, обеспечивающих распределенную между ними обработку данных, что может значительно повысить производительность СОД. Под вычислительными системами понимают СОД, решающие задачи конкретной области применения. Это узкоспециализированные системы. Под распределенными (децентрализованными) системами понимаются системы, отдельные компоненты которых располагаются на значительном удалении друг от друга. Связь между ними осуществляется с помощью традиционных линий связи. Нижний уровень распределенных систем занимают системы телеобработки. Применяются для приема информации с удаленных объектов, ее обработки и управления этими объектами. Вычислительные сети, объединяющие компоненты СОД, перечисленные выше, разделяют на две категории: глобальные, охватывающие большие регионы и использующие стандартные средства телекоммуникаций, и локальные, работающие на ограниченной территории и использующие выделенные, узкоспециализированные линии связи. Эти две категории сетей имеют средства взаимного доступа и по своим техническим характеристикам постепенно сближаются.

Компьютер — это электронное устройство, которое состоит из отдельных частей, размещается на столе и служит для следующих действий с информацией: 1) ввода—получения; 2) хранения—классификации; 3) обработки—редактирования; 4) вывода—отправления. Главная часть — системный блок, который содержит основные компоненты компьютера. Главные из компонентов компьютера — процессор и оперативная память. Системный блок содержит: 1) большую системную плату; 2) жесткий диск; 3) дисковод для дискет; 4) дисковод для компактов; 5) блок питания, который соединен с электрической сетью и питает все компоненты системного блока. Компьютерная периферия — все устройства, не входящие в состав системного блока. Периферия делится на два класса: устройства ввода и устройства вывода. Устройство ввода — устройство, позволяющее вводить данные в компьютер или управлять им. Устройства ввода: 1) клавиатура (также управляет компьютером); 2) мышь (также управляет компьютером); 3) сканер; 4) микрофон. Устройство вывода выводит информацию из компьютера, в том числе и для чтения человеком. Устройства вывода: 1) монитор; 2) принтер; 3) динамики. Силовой кабель — это провод, посредством которого системный блок и периферия соединяются с питанием. Сигнальный кабель — это провод, по которому компьютерные устройства обмениваются информацией. Сигнальный кабель соединяет между собой: 1) либо периферию с системным блоком в пределах одного компьютера (периферия с периферией не соединяется); 2) либо компьютеры друг с другом. Сетевой кабель — это сигнальный кабель, соединяющий компьютер с другими компьютерами. Системная, или основная, или материнская, плата — большая печатная плата, на которой размещены две главные компоненты компьютера: 1) процессор; 2) оперативная память. Процессор соединяется специальными проводниками — шинами — с гнездами (слотами, разъемами), к которым и подключаются все остальные компьютерные устройства. Периферийные устройства (кроме клавиатуры и мыши) подключаются сигнальными кабелями к своим картам, которые размещаются в гнездах. Жесткий диск и дисководы, размещенные в системном блоке, подсоединяются сразу к своим гнездам шлейфами — лентами из проводников. Процессор, или ЦПУ (CPU) — это «мозг» компьютера, большая интегральная микросхема, полупроводниковый кристалл, или просто камень. Процессор выполняет арифметические операции с двоичными числами. Частота процессора — главный параметр процессора. Этот параметр является основной характеристикой быстродействия компьютера. Величина частоты примерно соответствует количеству арифметических операций, выполняемых процессором в секунду. Частота процессоров измеряется в герцах. Серия процессора — условный номер модели процессора. При переходе на следующую серию увеличивается скорость обмена данными между процессором и оперативной памятью. Монитор, или дисплей — устройство вывода компьютером визуальных данных на экран для просмотра пользователем. Частота обновления экрана — это количество кадров в секунду, появляющихся на экране дисплея и обновляющих информацию на нем. Мышь (манипулятор «мышь») — устройство для управления компьютером и ввода данных. На экране монитора мыши соответствует указатель мыши, обычно имеющий вид стрелки, движение по экрану управляется движением мыши по коврику. Сканер — устройство ввода информации, ее сканирования, фотографирования, служащее для копирования картинок окружающей действительности в компьютер. Планшетный сканер размещается на столе. При сканировании на его стекло кладется лист бумаги или развернутая книга с изображением. Проекционный сканер снимает окружающие предметы как фотоаппарат или телекамера. Цифровые камера и видеокамера представляют собой разновидности проекционного сканера. Принтер — устройство вывода информации, которое печатает точками на твердом носителе — бумаге или пленке. Матричный принтер появился первым. Матричный принтер печатает стальными иголками, бьющими по пишущей ленте, пропитанной типографской краской. При этом на бумаге появляются точки. Поэтому его более правильное название — игольчатый принтер. Затем появился лазерный принтер. Он засвечивает фотовал точечными участками. Затем на засвеченные точки прилипает мелкий черный порошок. Получившийся рисунок переносится на бумагу или пленку и после нагрева вплавляется в твердый носитель. Струйный принтер печатает краской разных цветов, которая точечными капельками попадает на бумагу или другой твердый носитель, разбрызгиваясь через специальные микросопла.

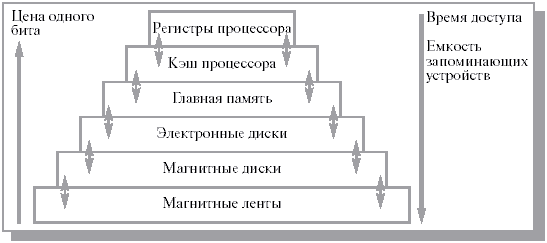

З  апоминающее устройство (ЗУ) — носитель информации, предназначенный для записи и хранения данных. В основе работы может лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым состояниям. Структура памяти, в которой можно выделить несколько различных по характеристикам уровней, называется иерархической. При иерархической организации структуры памяти обычно каждый уровень (ступень) памяти с большим быстродействием имеет меньшую емкость ЗУ, использующиеся на самом высоком уровне иерархии имеют наименьшую информационную ёмкость и наибольшее быстродействие. Эту память называют набором регистров и относят к устройствам обработки, она позволяет выполнять некоторые логические и арифметические операции. На следующей ступени иерархии ЗУ ЭВМ находятся сверхоперативные ЗУ (СОЗУ) – устройства, имеющие быстродействие, соизмеримое с быстродействием процессора, и служащие для хранения информации (чисел и команд), которая наиболее часто встречается в процессе решения задач. На третьей ступени находится большая быстрая память, называемая оперативной. Оперативные ЗУ (ОЗУ) имеют более значительную информационную ёмкость и работают с циклом, в несколько раз большим цикла процессора. Для увеличения скорости обмена информацией между процессором и ОЗУ последние иногда разделяют на несколько модулей (блоков или секций) и обращаются к различным блокам непосредственно или через СОЗУ. На самом нижнем уровне находится медленная, но вместительная внешняя память. Во внешнем ЗУ (ВЗУ) обычно хранится вся вводимая в машину информация. ВЗУ являются наиболее экономичными для хранения больших массивов информации. Вывод: запоминающие устройства компьютера разделяют, как минимум, на два уровня: основную (главную, оперативную, физическую) и вторичную (внешнюю) память. Основная память – упорядоченный массив однобайтовых ячеек, каждая из которых имеет свой уникальный адрес (номер). Процессор извлекает команду из основной памяти, декодирует и выполняет ее. Для выполнения команды могут потребоваться обращения еще к нескольким ячейкам основной памяти. Обычно основная память изготавливается с применением полупроводниковых технологий и теряет свое содержимое при отключении питания. Вторичную память можно рассматривать как одномерное линейное адресное пространство, состоящее из последовательности байтов. В отличие от оперативной, она энергонезависима, имеет большую емкость и используется в качестве расширения основной памяти. апоминающее устройство (ЗУ) — носитель информации, предназначенный для записи и хранения данных. В основе работы может лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым состояниям. Структура памяти, в которой можно выделить несколько различных по характеристикам уровней, называется иерархической. При иерархической организации структуры памяти обычно каждый уровень (ступень) памяти с большим быстродействием имеет меньшую емкость ЗУ, использующиеся на самом высоком уровне иерархии имеют наименьшую информационную ёмкость и наибольшее быстродействие. Эту память называют набором регистров и относят к устройствам обработки, она позволяет выполнять некоторые логические и арифметические операции. На следующей ступени иерархии ЗУ ЭВМ находятся сверхоперативные ЗУ (СОЗУ) – устройства, имеющие быстродействие, соизмеримое с быстродействием процессора, и служащие для хранения информации (чисел и команд), которая наиболее часто встречается в процессе решения задач. На третьей ступени находится большая быстрая память, называемая оперативной. Оперативные ЗУ (ОЗУ) имеют более значительную информационную ёмкость и работают с циклом, в несколько раз большим цикла процессора. Для увеличения скорости обмена информацией между процессором и ОЗУ последние иногда разделяют на несколько модулей (блоков или секций) и обращаются к различным блокам непосредственно или через СОЗУ. На самом нижнем уровне находится медленная, но вместительная внешняя память. Во внешнем ЗУ (ВЗУ) обычно хранится вся вводимая в машину информация. ВЗУ являются наиболее экономичными для хранения больших массивов информации. Вывод: запоминающие устройства компьютера разделяют, как минимум, на два уровня: основную (главную, оперативную, физическую) и вторичную (внешнюю) память. Основная память – упорядоченный массив однобайтовых ячеек, каждая из которых имеет свой уникальный адрес (номер). Процессор извлекает команду из основной памяти, декодирует и выполняет ее. Для выполнения команды могут потребоваться обращения еще к нескольким ячейкам основной памяти. Обычно основная память изготавливается с применением полупроводниковых технологий и теряет свое содержимое при отключении питания. Вторичную память можно рассматривать как одномерное линейное адресное пространство, состоящее из последовательности байтов. В отличие от оперативной, она энергонезависима, имеет большую емкость и используется в качестве расширения основной памяти. Оказывается, при таком способе организации по мере снижения скорости доступа к уровню памяти снижается и частота обращений. Ключевую роль здесь играет свойство реальных программ, в течение ограниченного отрезка времени способных работать с небольшим набором адресов памяти. Это эмпирически наблюдаемое свойство известно как принцип локальности или локализации обращений. Еще одна причина – стоимость/емкость/время доступа (смотри рисунок).

Предназначена для временного хранения данных и команд, необходимых процессору для выполнения им операций. Оперативная память передаёт процессору данные непосредственно либо через кэш-память. Основными характеристиками являются объем, время доступа и частота. Объем памяти определяется максимальным количеством информации, которая может быть помещена в эту память, и выражается в кб, Мб, Гб. Время доступа к памяти (секунды) представляет собой минимальное время, достаточное для размещения в памяти единицы информации. Частота – количество выполняемых операций в секунду. Вся оперативная память, используемая в персональных компьютерах, является памятью со случайным доступом (RAM). Это значит, что процессор может обращаться к любому байту памяти по номеру столбца и строки, не затрагивая остальные байты. Всего существует два основных вида RAM: динамическая (Dynamic RAM) и статическая (Static RAM). Различия заключается в том, что динамическая память нуждается в частом обновлении содержимого. Статическая память, получив один раз заряд, способна хранить информацию, пока есть питание. Но когда питание отключается, оба типа памяти все «забывают». Статическая память быстрее динамической, однако и стоит значительно дороже. Динамика развития. На первых ПК вся оперативная память была представлена одним блоком микросхем памяти. Причем память работала с той же частотой, что и процессор. С появлением 286 и 386 процессоров ситуация изменилась: память перестала успевать поставлять процессору данные. Процессор ждал несколько тактов, пока память передавала ему информацию. Первая память имела время доступа не менее 100 нс. Напряжение питания ОЗУ составляло 5 В. Позже была разработана специальная быстрая память – FPM (fast page mode, постраничная адресация) Стандартное время доступа к такой памяти было 60-70 нс с частотой системной шины 66 МГц. FPM использовались до 1994 года. В 1994 году появилась новая архитектура памяти: EDO. Она могла работать даже с частотой шины 75 МГц. Память этого типа использовалась в системных платах до Intel 430 FX, т.е. и в 486 компьютерах, и даже в Pentium'ах. Питание было 5 В или 3.3 В. В 1997 году на смену EDO приходит SDRAM. Главной особенностью SDRAM стала синхронизация работы с процессором. До этого вся память работала асинхронно, теперь же процессор уже «знал», сколько тактов ему ждать, и он мог начать выполнять следующую операцию, не дожидаясь ответа RAM. Она поддерживает частоту шины 100 МГц. Питание осуществлялось от 3.3 В. В 1999 Samsung выпускает DDRSDRAM (Double Data Rate SDRAM). Она стала обеспечивать удвоенную пропускную способность за счет работы на обеих границах тактового сигнала (подъем и спад). Питание такой памяти было 2.5 В. Первоначально она работала на частоте 100 МГц, а затем доросла аж до 266 МГц. На смену DDR пришел DDR2. Основное отличие — вдвое большая частота работы шины, по которой данные передаются в буфер микросхемы памяти, при этом частота самой памяти осталась та же. Питание снизилось до 1,8 В. На смену DDR2 пришел DDR3, который имеет пониженное на 40% потребление энергии, более высокую полосу пропускания (до 2400 МГц), а также сниженное тепловыделение.

Центральный процессор (ЦП) — исполнитель машинных инструкций, часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера, отвечающий за выполнение операций, заданных программами. Два направления применения ЦП: 1. Используются в комплексе схемных элементов в виде микрокомпьютера, т.е. системы, собранной на одной или нескольких платах и содержащей собственно ЦП, оперативную память и модули ввода-вывода. 2. ЦП, представляя собой семейство больших интегральных схем, встраиваемых как интегральное целое в создаваемую систему по усмотрению инженеров-проэктировщиков. По конструкции ЦП подразделяются на: 1. Однокристальные (вся логика размещается в 1 кристалле, они имеют постоянную разрядность и постоянный набор команд); 2. На процессорных элементах (разрядность и система команд может изменяться и определяться в процессе разработки применительно к той прикладной области, где будет использоваться данный ЦП). Центральный процессор содержит: 1. арифметико-логическое устройство; 2. шины данных и шины адресов; 3. регистры; 4. счетчики команд; 5. кэш — очень быструю память малого объема (от 8 до 512 Кбайт); 6. математический сопроцессор чисел с плавающей точкой. 2 основных типа архитектуры: 1. CISC (complex instruction set computing) – архитектура с полным набором машинных команд; 2. RISC (reduced instruction set computing) – архитектура с упрощённым набором команд, для мощных рабочих станций. Основные характеристики ЦП: 1. тип архитектуры или серия (CISC, RISC, Intel x86); 2. система поддерживаемых команд (х86, IA-32, IA 64); 3. расширения системы команд (ММХ – все х86 процессоры, SSE – Pentium 3, SSE2 – Pentium 4, 3Dnow! – процессоры AMD); 4. конструктивное исполнение (Slot 1, Slot 2, Slot А – модульная конструкция с дискретными схемами; Socket 340, Socket 478, Socket A – интегрированная в кристалл кэш-память 2го уровня); 5. тактовая частота (МГц, ГГц); 6. частота системной шины.

В рамках дальнейшего развития как большие компьютеры, так и самые первые микропроцессоры для персональных компьютеров (Intel 8086) использовали поточную (или многофункциональную) обработку, когда при выполнении очередной команды часть функциональных элементов ЦП одновременно проводит подготовку к выполнению следующей (загрузку из ОП и ее дешифровку). Дальнейшее расслоение ЦП связано с появлением процессоров ввода-вывода, арифметических процессоров (сопроцессоров), графических, криптографических процессоров и т.п. Условно периферийные устройства можно разделить на основные, без которых работа компьютера практически невозможна, и прочие, которые подключаются при необходимости. К основным относятся устройства управления курсором и отчасти модемы (для терминалов и бездисковых станций). Практически к ПК можно подключить любые устройства, которые могут вырабатывать электрические сигналы и/или ими управляться. Периферийные устройства подключаются к компьютеру через внешние интерфейсы или с помощью специализированных адаптеров или контроллеров. Средством стыковки какого-либо устройства и какой-либо шины компьютера является адаптер и контроллер. |

лассификация технических средств информатики и их краткая характеристика. Технические средства информатики

лассификация технических средств информатики и их краткая характеристика. Технические средства информатики