КТ2. 1. Традиционный и современный критерии определение смерти. Смерть мозга и постоянное вегетативное состояние. Этика поддерживающего жизнь лечения

Скачать 210.23 Kb. Скачать 210.23 Kb.

|

|

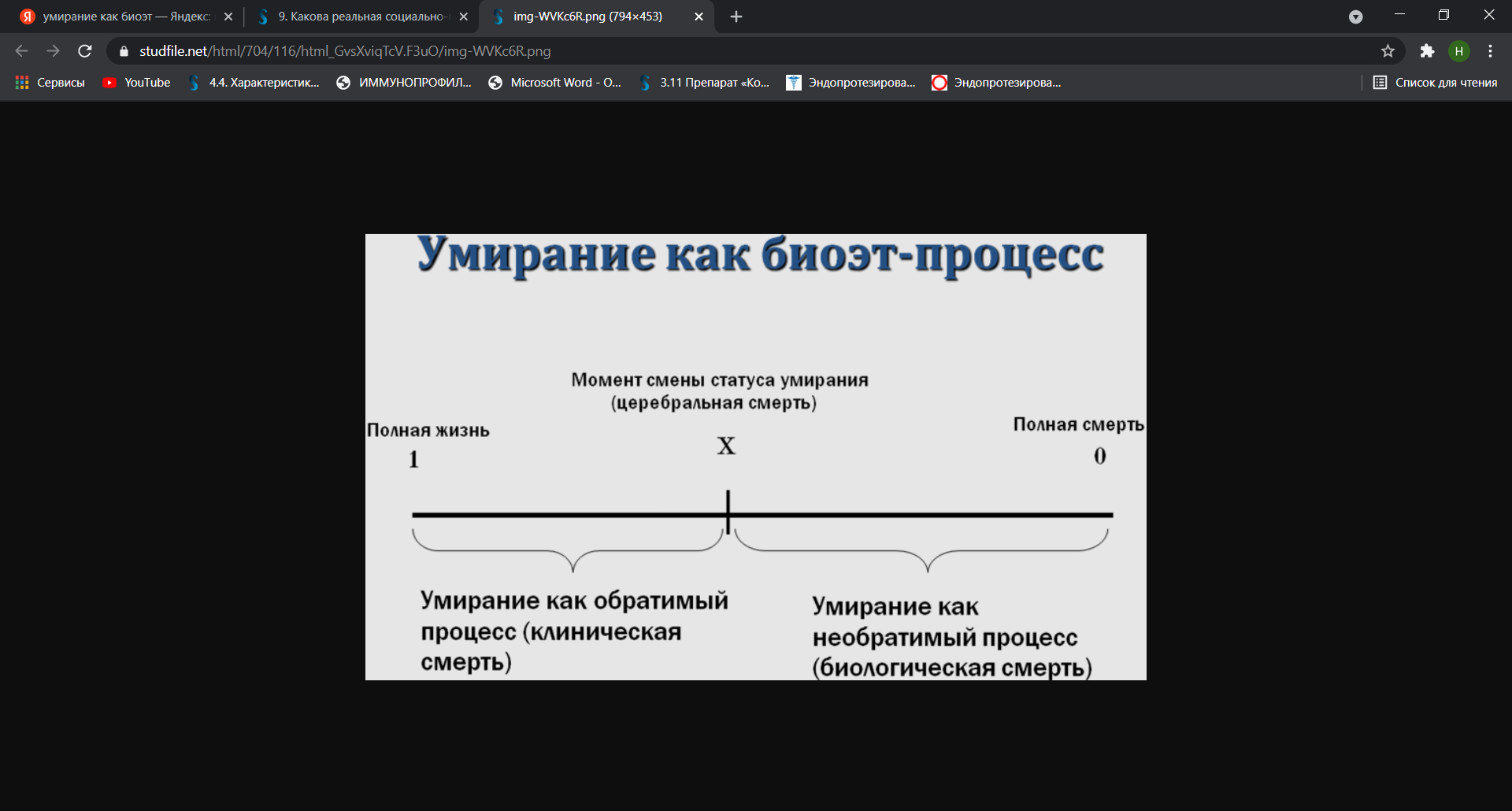

1. Традиционный и современный критерии определение смерти. Смерть мозга и постоянное вегетативное состояние. Этика поддерживающего жизнь лечения. 2. Умирание как биоэт. Аналогично могут быть рассмотрены другие случаи биоэтов. Следующий пример – умирание как биоэт-процесс. Развитие новых медицинских технологий, в том числе современных методов реанимации, привело к появлению нового состояния организма – состоянию обратимой (клинической) смерти. С новой техникой удается в ряде случаев вернуть к жизни человека после остановки дыхания и сердцебиения, пока еще не погиб мозг. По старым критериям человек уже мертв, с точки зрения новых он еще может быть возвращен к жизни и, следовательно, жив. Ситуация в этой пограничной области, однако, далеко не всегда однозначна. Главная возникающая здесь проблема, как известно, - проблема смерти личности, материальным выражением которой является смерть мозга, в первую очередь – коры мозга (так называемая церебральная смерть). До церебральной смерти, даже после остановки дыхания и сердцебиения, мы еще имеем дело с личностью как субъектом и объектом этических определений; после смерти коры мозга – с чисто биологическим существом. Подобное представление позволяет нам увидеть состояние клинической смерти как биоэт. Точнее говоря, биоэтом нужно было бы называть не клиническую (обратимую) смерть, но некоторую комплексную терминальную динамику организма, развертывающуюся от клинической смерти к биологической, т.е. переходящую рубеж церебральной смерти (такое комплексное терминальное состояние точнее было бы называть умиранием).  При подобной структуризации сразу же видно сходство и с биоэтической природой эмбриона. Как эмбрион-биоэт проходит в своем развитии временной рубеж, разделяющий его редуктивные ипостаси, так и умирание-биоэт разворачивается от своего биоредукта клинической смерти к эторедукту биологической смерти (см. ниже). (тетрадь)_4._Особенность_эвтаназии_как_биоэта._Аргументы_противников_и_сторонников_эвтаназии.'>3. Эвтаназия: понятие и виды. Современное состояние проблемы. (тетрадь) 4. Особенность эвтаназии как биоэта. Аргументы противников и сторонников эвтаназии. (тетрадь) 5. Паллиативное лечение. Этические принципы хосписного движения. 6. Этические проблемы аборта: моральный статус плода и права беременных женщин. Либеральная и консервативная позиции. Эмбрион как биоэт. 7. Этические проблемы контрацепции и стерилизации. 8. Этические проблемы новых репродуктивных технологий: искусственная инсеминация. 9. Этические проблемы новых репродуктивных технологий: экстракорпоральное оплодотворение. 10. Этические проблемы новых репродуктивных технологий: суррогатное материнство.(тетрадь) 11. Биоэтика и медицинская генетика: этические вопросы генных технологий и терапии стволовыми клетками. 12. Клонирование терапевтическое и репродуктивное. Биоэтические проблемы клонирования человека: аргументы «за» и «против». 13. Трансплантация: определение и проблемы этико-правового характера. Условия забора органов у живого донора. 14. Этические проблемы трансплантологии. Дефицит донорских органов и способы его преодоления. 15. Правовая регламентация трупного донорства. Презумпции «согласия» и «несогласия». 16. Этические проблемы психиатрии. Специфика психиатрической помощи: степень компетентности пациента, добровольность и принуждение. 17. Эволюция этических принципов в психиатрии. Феномены «патернализма», «антипатернализма», «антипсихиатрии». 18. СПИД: морально-этические проблемы. Во многих отношениях СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита. Впервые болезнь была идентифицирована в США в 1981 г. В 1983 г. француз Л. Монтанье и независимо от него американец Р. Галло выделили вирус, вызывающий СПИД. Спор между ними о приоритете завершился компромиссом, и главное - в ходе этого спора вирус получил признанное теперь во всем мире название - "вирус иммунодефицита человека" (ВИЧ). Многообразие морально-этических вопросов, связанных с ВИЧ-инфекцией, определяется следующими факторами: o СПИД является заболеванием с чрезвычайно высокой смертностью; o ВИЧ-инфекция уже стала пандемией, то есть ее распространение не сдерживается ни географическими, ни государственными, ни культурными границами; o этиология СПИДа в большинстве случаев связана с интимными сторонами жизни людей, с человеческой сексуальностью, а также с такими формами девиантного поведения, как злоупотребление наркотиками; o естественный страх человека перед неизлечимой болезнью часто становится источником неадекватного поведения многих людей в отношении СПИДа, что, в свою очередь, порождает своеобразный феномен массового сознания - "спидофобию"; o высокая стоимость лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в сочетании с неуклонным ростом числа лиц, нуждающихся в таком лечении, побуждает к спорам на темы социальной справедливости, оптимального распределения ресурсов здравоохранения, которые даже в богатых странах всегда ограничены; o практически все важнейшие вопросы современной медицинской этики (сохранение врачебной тайны, уважение автономии личности пациента, предупреждение дискриминации пациентов в связи с характером их заболевания, право больного на достойную смерть и т.д.) требуют конкретизации, углубленного анализа применительно к ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом. 1."Спидофобия " и требования медицинской этики "Спидофобия" - социально-психологический феномен, аналогичный "канцерофобии", "сифилофобии", "радиофобии" и т.п. В силу ряда обстоятельств вспышка спидофобии в массовом сознании даже более выражена. К таким обстоятельствам прежде всего относится то, что летальность при СПИДе выше, чем при холере и черной оспе. Неизбежной реакцией большинства людей на слово "СПИД" является страх. Страх перед заражением, перед умиранием, смертью, бессилием медицины и общества в целом, неспособных, по распространенному мнению, противопоставить СПИДу что-либо действенное. К несчастью, одним из парадоксальных проявлений спидофобии является бессознательное стремление людей "забыть" об угрозе, отвернуться от нее. Это проявляется как в безответственном, постоянно грозящем инфицированием поведении, так и, что не менее важно, в недооценке проблемы со стороны государственных органов. Всознании же самих ВИЧ-инфицированиых на первом плане нередко оказывается страх перед дискриминацией и стигматизацией, социальным остракизмом. Как известно, поначалу взападных странах СПИД распространялся в основном среди так называемых "маргинальных социальных групп" - гомосексуалистов, наркоманов, проституток. Строгие моралисты не раз заявляли, что СПИД есть "кара Божья" за "грех гомосексуализма", "спортивный секс", "секстуризм" и т.п. Негативное отношение общества к представителям названных маргинальных групп по инерции было перенесено на всех ВИЧ-мнфици-рованныхлиц, причем их стигматизация многократно усиливалась нарастающим страхом перед СПИДом. Уместно, видимо, в связи с обсуждаемой проблемой сравнить СПИД с раком. Диагноз рака воспринимается массовым сознанием и отдельным человеком как смертный приговор. Диагноз психического заболевания нередко стигматизирует человека. Больные СПИДом, как правило, испытывают и то и Другое: сознание неизлечимости, обреченности на смерть усугубляется эмоциональной изоляцией, враждебным отношени-ем к ним со стороны общества. Из сказанного прежде всего следует особая значимость сохранения врачебной тайны в случаях ВИЧ-инфекции. Вособенности в прошлые годы зарубежные и отечественные средства массовой информации были полны сообщений о фактах насилия над больными СПИДом, изгнания их из родных мест, создания вокруг них "эмоционального гетто" и т.п Так, в Буэнос-Айресе больные СПИДом содержались на цепи а в одном из городов США соседи подожгли дом, принадлежавший семье, в которой три ребенка были ВИЧ-инфицированы. Российские газеты писали о случае, когда рейсовый автобус, следовавший из Элисты (где в это время была обнаружена вспышка внутрибольничного заражения детей СПИДом) в Волгоград, забрасывали камнями. Как видим, имея дело с ВИЧ-инфицированными или больными СПИДом, врачу приходится сталкиваться не только с клинической реальностью, но также и со связанными с этим заболеванием мифами и предрассудками, распространение которых во многом порождается невежеством значительной части населения - он должен иметь достаточно мужества, чтобы противостоять этим проявлениям. Между тем запрет на какую-либо дискриминацию (в том числе и больных СПИДом) является нормой международного права, содержится во многих документах, принятых различными международными организациями, членом которых является и наша страна. Можно в связи с этим напомнить и моральное обязательство врача, содержащееся в "Женевской декларации" Всемирной медицинской ассоциации (ВМА): Я не позволю соображениям пола или возраста, болезни или недееспособности, вероисповедания, этнической, национальной или расовой принадлежности, политической идеологии, сексуальной ориентации или социального положения встать между исполнением моего долга и моим пациентом" (курсив наш - Авт.). На примере отношения медиков к ВИЧ-инфицированным лицам, представляющим названные выше маргинальные группы, особенно хорошо видна важность принципа "делай благо", в соответствии с которым моральным долгом медицинского работника является оказание профессиональной помощи, проявление заботы и сострадания к таким лицам, а не оценка их образа жизни. Заметим, кстати, что для медицинской науки до конца не ясно, является ли гомосексуализм особой половой ориентацией или одной из форм психического расстройства. Здесь же уместно напомнить еще одно требование биомедицинской этики - недопустимость со стороны врача, медсестры, медицинского психолога и т.д. навязывания своего мировоззрения, своих религиозных и философских взглядов, своих убеждений пациенту. Уважение автономии пациента - это и уважительное отношение к его системе ценностей, особенностям его индивидуальности. В 1985 г. в Нидерландах для наркоманов была введена практика бесплатного обмена использованных шприцов или игл на стерильные. Наряду с несомненной эпидемиологической целесообразностью данной программы в ней присутствовал также и антидискриминационный аспект. Следует, правда, отметить, что точка зрения критиков этой программы возобладала, когда было предложено бесплатно снабжать наркотиками ВИЧ-инфицированных проституток-наркоманок. Подобные же программы бесплатного обмена шприцов начали прводиться и в ряде российских регионов, особенно опасных с точки зрения как наркомании, так и распостранения ВИЧ-инфекции. Как отмечается в прессе, это уже дает позитивные результаты в борьбе с инфекцией. В первых же документах, принятых ВОЗ, ВМА и другими международными организациями в связи с нарастанием пандемии СПИДа, одно из центральных мест заняло специально выделяемое требование не допускать дискриминации ВИЧ-инфицированных, а также лиц, представляющих так называемые "группы риска". Важно, однако, не только моральное осуждение дискриминации больных СПИДом, но и создание соответствующих гарантий. Дело в том, что борьба с дискриминацией является одним из компонентов борьбы со СПИДом как таковым. Об этом, в частности, четко говорится в принятой в 1988 г. Резолюции ВОЗ "СПИД: избежание несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом". Дискриминация инфицированных и больных СПИДом, преимущественно репрессивный характер многих законодательных актов относительно СПИДа, наконец невежество и предрассудки, присущие не только населению, но и части спе-Циалистов-медиков, - все это в конечном счете негативно отражается на эпидемиологической обстановке, на темпах распространения инфекции. То есть дискриминация ВИЧ-инфициро-ванных и больных СПИДом не только попирает права человека, но и подрывает основополагающие принципы общественного здравоохранения. Она может провоцировать у инфицированного или больного чувство мести, способное превратить его в злостного преднамеренного распространителя инфекции, у человека, осознавшего свою обреченность, такое чувство мести может быть особенно ожесточенным» Отказы врачей и других представителей медицинской профессии оказывать помощь ВИЧ-инфицированным - это едва ли не самая напряженная с точки зрения медицинской этики проблема. Проведенное еще в начале 90-х годов в США исследование показало, что, отказывая в помощи больным СПИДом, врачи ссылались на недостаточную специальную подготовку, страх перед инфицированием, отвращение к гомосексуалистам, наркоманам или другим представителям "групп повышенного риска", а также на опасения отпугнуть других пациентов. Когда журналист "Московского комсомольца" решил провести расследование об отношении населения к СПИДу, он обратился в химчистку, парикмахерскую и, наконец, в частную стоматологическую поликлинику, выдавая себя за ВИЧ-инфи-цированного. Везде ему было отказано в обслуживании. Между тем подобный отказ не отвечает не только нормам медицинской этики и этики вообще, но и требованиям закона. Закон РФ "О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" предписывает: "ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской помощи по клиническим показаниям" (Ст. 14); "не допускается... отказ... в приеме в... учреждения, оказывающие медицинскую помощь" (Ст. 17). Наряду с отказом в помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом грубейшим нарушением профессиональной медицинской этики является разглашение соответствующего диагноза. Имеется огромное множество примеров, когда такого рода неэтичное и противозаконное поведение медицинских работников инициировало дискриминацию, остракизм, а то и прямое насилие по отношению к вирусоносителям или больным СПИДом. Так, в ходе расследования случая внутрибольничного заражения ВИЧ группы детей в г. Элисте был выявлен первоначальный источник инфекции - умерший за несколько месяцев до этого ребенок, родители которого также оказались + инфицированными. Факт стал известен не только медикам и лицам, участвовавшим в расследовании, но и посторонним, после чего несчастная семья подверглась такому остракизму, что отец вынужден был скрываться, а у матери скоротечно развился СПИД, в результате чего она умерла. Разглашение врачебной тайны медиками зачастую было проявлением все той же "спидофобии" в обществе, то есть работники здравоохранения не только нарушали законные права своих пациентов, но и сами становились проводниками настроений страха перед СПИДом. Когда центры, проводящие тестирование на СПИД, передавали сведения в районные санэпидстанции, их действия не противоречили действовавшему в то время "Закону РСФСР о здравоохранении" (1971 г.), статья 19-я которого гласила: "Руководители учреждений здравоохранения обязаны сообщать сведения о болезни граждан органам здравоохранения в случаях, когда этого требуют интересы охраны здоровья населения". При нигилистическом отношении к врачебной тайне возможности для "утечки" такой служебной информации оказывались практически безграничными. С учетом сложившейся ситуации в статье 7-й принятого в 1991 г. Закона СССР "О профилактике заболевания СПИД" было зафиксировано требование: "Медицинские работники и другие лица, которым в связи с выполнением служебных обязанностей стали известны сведения о проведении медицинского освидетельствования на заражение ВИЧ (заболевание СПИД) и его результаты, обязаны сохранять эти сведения в тайне". Статья 61 - "Врачебная тайна" - действующих сегодня "Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан" содержит не только определение объекта врачебной тайны (сведения о результатах медицинского освидетельствования, о диагнозе, прогнозе и т.д.), но и требование, которое хотелось бы подчеркнуть особо: "Гражданину должна быть подтверждена конфиденциальность передаваемых им сведений". Далее в названной статье перечислены ситуации, допускающие передачу сведений о пациенте, составляющих врачебную тайну, без его согласия; одной из таких ситуаций, согласно Закону, является "угроза распространения инфекционных заболеваний". Как видим, в контексте медицинской этики врач и здесь призван искать компромисс между личными интересами пациента, с одной стороны, и общественными интересами, с другой. Это - еще одна непростая моральная дилемма, которую ставит Перед врачом его профессия. 19. Биомедицинская этика и права ребенка. |