теория государства и права. 1. Власть и общество понятие и признаки власти, понятие и признаки общества, возникновение государства 3

Скачать 440.38 Kb. Скачать 440.38 Kb.

|

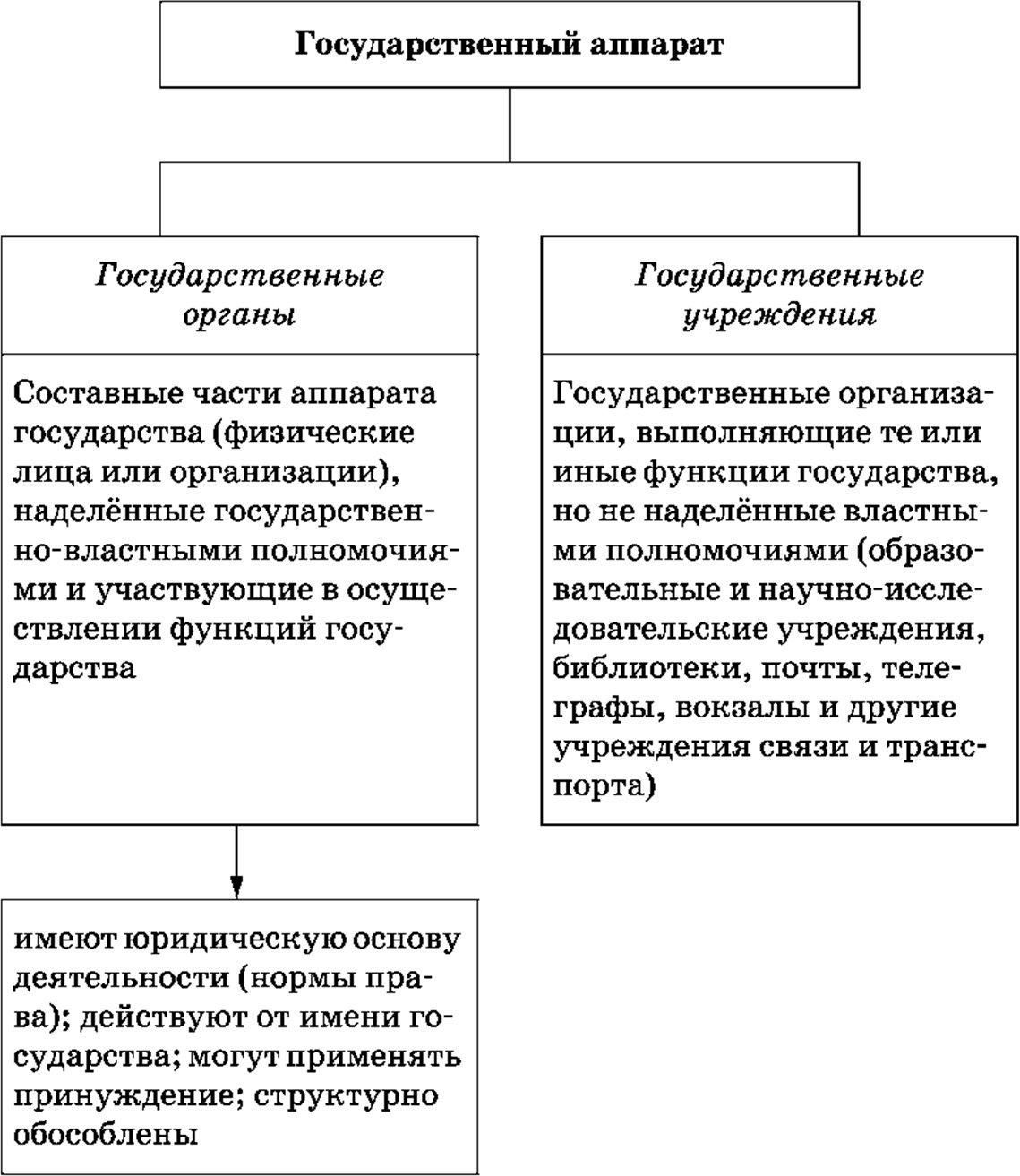

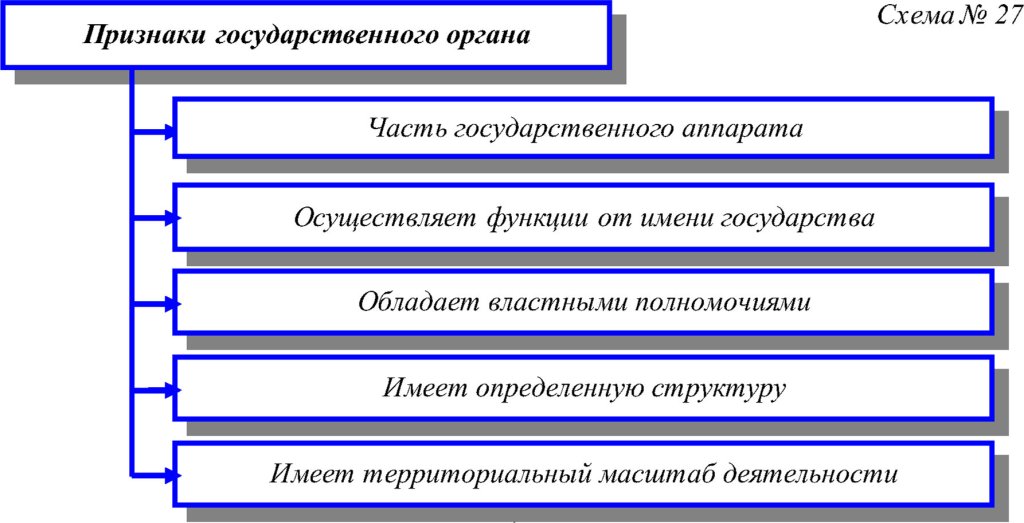

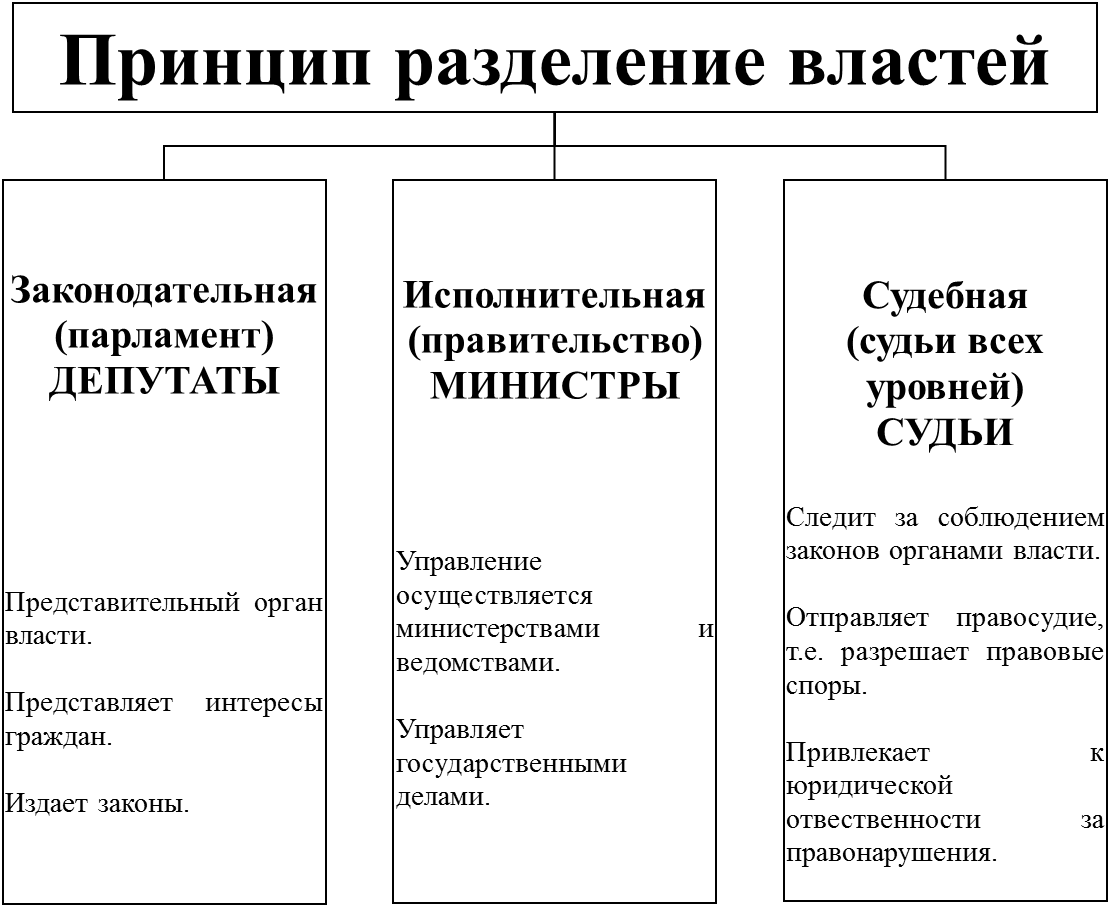

СодержаниеВведение 3 1.Власть и общество: понятие и признаки власти, понятие и признаки общества, возникновение государства 3 2.Государственный орган: понятие, признаки, виды 6 3.Источники права: понятие и содержание источников права 9 4.Правотворчество: понятие, принципы, функции, способы правотворчества 12 5.Пробел в праве и способы восполнения пробела в праве: понятие пробела в праве, причины возникновения, содержание способов восполнения 14 Заключение 16 Список использованной литературы 17 ВведениеТеория государства и права является фундаментальной наукой юридического характера, которая отображает особенности государства и права, а также реализует их функциональность и эффективность. Изучение данной тематики особенно важно для понимания происходящих процессов в государстве, а также помогает реализовать и понять особенности определенных и конкретизированных аспектов права. Основной целью данной работы является рассмотрение некоторых вопросов в теоретическом аспекте государства и права. Именно поэтому было выделено несколько задач, к которым можно отнести изучение следующих вопросов: 1. Власть и общество, а именно: понятие и признаки власти, понятие и признаки общества, возникновение государства 2. Государственный орган, а именно: понятие, признаки, виды 3. Источники права: понятие и содержание источников права (правовой обычай, юридические прецедент, нормативный договор, нормативно правовой акт) 4. Правотворчество: понятие, принципы, функции, способы правотворчества 5. Пробел в праве и способы восполнения пробела в праве: понятие пробела в праве, причины возникновения, содержание способов восполнения (аналогия закона, аналгия права) Власть и общество: понятие и признаки власти, понятие и признаки общества, возникновение государстваВласть и общество являются неотъемлемой частью друг друга, при этом каждая из представленных частей нуждается во второй. Рассмотрим основные понятия и признаки каждого из выделенных элементов. Под властью понимать способность кого – либо подчинить себе волю и поведение окружающих для достижения определённых собственных целей или целей кого – либо. Любая власть имеет ряд определённых признаков, рассмотрим их более подробно: - власть всегда является общественной, она может работать только в социуме, в совокупным взаимодействием с людьми. - власть является важным элементом в системе развития, так как признана неотъемлемой частью общества. Исходя из этого, следует определить особенности понятия «общество». Общество необходимо рассматривать как сложную систему, которая функционирует в виде социального организма, который нуждается в управлении для нормального и эффективного функционирования. В связи с тем, что общество необходимо контролировать, образуется власть, которая рассматривается как инструмент социального управления. Кроме того, власть функционирует только в рамках общественных отношений, которые основываются на взаимодействие людей и коллективах. Власть прежде всего реализуется посредством интеллектуально-волевой деятельности, когда властный импульс от властвующего субъекта должен быть осознан подвластным, прежде чем определить его волю и поведение. властные общественные отношения являются разновидностью общественных отношений и имеют название властеотношений. Рассматривая понятие об властеотношениях – это такие отношения, в которых двустороннее отношение, один из субъектов является властным (властвующим) субъектом, а другой – подвластным. Важным показателем власти считается ее основа на силу. Непосредственно присутствие силы определяет состояние субъекта в качестве властвующего. Ее влияние способно обладать различные источники: физическая сила, сила оружия, умственные способности, авторитетности, взгляды, красоты и т. п. осознанное подчинение считается условием ее наличия в конкретном взаимоотношении над определенным субъектом. Имеются разнообразные комбинация и причины для систематизации и отделения единичных видов власти. В зависимости от социального уровня власти различают следующие виды власти: власть в масштабе всего общества; власть внутри определенного коллектива; власть в отношении между двумя индивидами. В зависимости от масштаба возможного воздействия власть можно подразделить на следующие виды: политическую и неполитическую. Политическая власть может выступить средством решения политических задач и защиты интересов больших социальных групп. Разновидностями политической силы являются: – власть одной социальной группы над другой; – государственная власть; – власть партийная, а также иных политических организаций и движений; – власть политических лидеров. В зависимости от способа организации и реализации власть может быть двух видов: демократической или недемократической. К особенностям государственной власти следует отнести следующие обстоятельства: – государственная сила опирается на специальный аппарат; – она имеет публичную сущность; – осуществляется специальным профессиональным аппаратом, который отделен от общества; – она является суверенной; – она является универсальной; – она принимает общеобязательные юридические нормы. Таким образом, власть представляет собой специфическое общественное явление, обладающее набором характерных признаков. При этом власть — это сугубо социальное явление, которое не может функционировать без общества. Исходя из этого, власть и общество это два взаимоопыляемых объекта, эффективная деятельность которых не может быть осуществима без друг друга. Государственный орган: понятие, признаки, видыДля начала выделим понятия о государственном аппарате, который рассматривается как система органов государства, с помощью которых осуществляется государственная власть, выполняются основные функции, достигаются стоящие перед государством цели и задачи. Весь государственный аппарат может быть разделен на 2 составляющих, а именно: - государственные органы, - государственные учреждения, что отражено на рисунке 1. Государственный орган – это составное звено, относительно самостоятельный элемент государственного аппарата, участвующий в осуществлении функций государства и наделенный для этого властного полномочиями. На рисунке 2 представлены основные признаки государственных органов, которые отличают их от других видов государственного аппарата.  Рисунок 1 - Государственный аппарат Также необходимо представить и описать основные виды государственных органов, которые разделяются по различным признакам. По способу возникновения: Первичные (выборные) государственные органы никакими другими государственными органами не создаются. Они либо возникают в порядке наследования (наследственный монарх), либо избираются по установленной процедуре и получают властные полномочия от избирателей (представительные законодательные органы - парламент); Производные (назначаемые) государственные органы создаются первичными, которые и наделяют их властными полномочиями (генеральный прокурор). II. По объему властных полномочий или по предмету ведения: Федеральные органы распространяют свою власть на территорию всего государства (например, Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, Конституционный Суд РФ, Прокуратура РФ); Органы субъектов федерации функционируют в административно-территориальные единицах (округах, областях). Их властные полномочия распространяются только на эти регионы.  Рисунок 2 – Признаки государственного органа III. По широте компетенции: Государственные органы общей компетенции решают широкий круг вопросов (например, Президент РФ, Правительство РФ); Государственные органы специальной компетенции специализируются на выполнении какой-то одной функции (министерство финансов, министерство юстиции). IV. По способу принятия решений или осуществления компетенции: Коллегиальные государственные органы принимают решения большинством голосов (Федеральное Собрание РФ); Едино начальные государственные органы принимают решения единолично (глава государства, Уполномоченный по правам человека); V. по правовым формам: 1. Правотворческие (Парламент); 2. Правоприменительные (Суд); 3. Правоохранительные (Прокуратура); VI. По принципу разделения властей, которая схематична отражена на рисунке 3.  Рисунок 3 – Принцип разделения властей в России Таким образом, государственный орган обладает определённым набором признаков, а также имеет несколько видовых особенностей, которые необходимо учитывать. Важно понимать, что государственный орган Это один из структурных элементов государственного аппарата, и именно представленные в параграфе принципы государственного органа являются отличительной особенностью. Кроме того, виды, отраженные в статье имеют разную специфику и направленность разделения, что отмечает сложность системы государственного правления. Источники права: понятие и содержание источников праваИсточник права - юридическое понятие, через которое раскрывается вопрос о силе, создающей объективное право; форма закрепления (внешнего выражения) правовых норм. Выделяют несколько источников права, а именно: международный договор, правовой акт, правовой обычай, судебный прецедент, нормативный договор. Рассмотрим каждый из представленных источников более подробно. Правовой обычай - источник права; исторически сложившееся путем многократного повторения правило поведения, которое взято под охрану государством. Правовые обычаи прежде всего выражают процесс санкционирования, и особенно присущ таким общественным отношениям как: земельные, наследственные, семейно-брачные. Прецедент - судебный, вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого становится правилом, обязательным для всех судов той же или низшей инстанции при решении аналогичного дела. Т.е. прецедент или решение, полученное в спорной ситуации, которое стало узаконено. Решение по подобным случаям будут приниматься на основе прецедента. Можно сказать, что претендент — это исход судебного дела, который становится примером, полученным опытным путем. Правовой прецедент - объективное (выраженное извне) решение органа государства в конкретном деле, которому предоставляются безусловная обязательность, нормативная благоустроенность и распространение действия при решении всех следующих аналогичных дел. Нормативные договоры заключаются в публичных интересах, их целевая направленность -- это достижение общего блага, т.е. общественные цели здесь преобладают. Нормативный договор - это соглашение между различными субъектами права, в котором содержатся нормы права. Нормативный договор - это соглашение, заключенное между двумя (или более) сторонами на основе их консенсуального, обособленного волеизъявления, устанавливающее, изменяющее или отменяющее нормы права. Выделим основные признаки нормативных договоров: письменный характер, для которого характерна та или иная степень формализованной; направленность на регулирование публичных (общественных) интересов; двухсторонний (многосторонний) характер волеизъявления; согласованность волеизъявлений субъектов; обособленность волеизъявлений субъектов; содержание в тексте договора нормативных положений (правил общего характера); обязательность выполнения положений соглашения его субъектами. Нормативные акты управления определяют принципы действия, рассчитанные на продолжительное использование, регулируют однотипные взаимоотношения и имеют единый вид, т. е. нацелены на неустановленный круг лиц. Подобные акты выпускаются в формирование законов, могут определять стандартные принципы в сфере государственного управления (к примеру, таможенные правила), но кроме того устанавливать положение организаций исполнительной власти, быть сосредоточенными на охрану взаимоотношений в области государственного управления, т. е. иметь правоохранительную направленность. Таким образом, источники права – основной вид закрепления юридических норм на определённой территории. На сегодняшний день России выделяют и признают такие источники права, как: международный договор, правовой акт, правовой обычай, судебный прецедент, нормативный договор. Все эти источники в совокупности составляют основу законодательной системы Российской Федерации. Правотворчество: понятие, принципы, функции, способы правотворчестваПравотворчество — это деятельность прежде всего государственных органов по принятию, изменению и отмене юридических норм. Субъекты правотворчества: государственные органы, негосударственные структуры (органы местного самоуправления, профсоюзы и т.п.), граждане при принятии законов на референдумах. Сущность правотворчества состоит в возведении государственной воли в нормы права, т.е. в форму юридических предписаний, имеющих общеобязательный характер. Правотворчество характеризуется тем, что: оно представляет собой активную, творческую, государственную деятельность; основная продукция его — юридические нормы, воплощающиеся главным образом в нормативных актах (кроме этого, в нормативных договорах, правовых обычаях, юридических прецедентах); это важнейшее средство управления обществом, здесь формируется стратегия его развития, принимаются существенные правила поведения; уровень и культура правотворчества, а соответственно и качество принимаемых нормативных актов — это показатель цивилизованности и демократии общества. Правотворчеству присущи следующие принципы: научность (ибо в процессе подготовки нормативных актов важно изучать социально-экономическую, политическую и иные ситуации, объективные потребности развития общества и т.п.); профессионализм (заниматься подобной деятельностью должны компетентные, подготовленные люди — юристы, управленцы, экономисты и др.); законность (данная деятельность должна осуществляться в рамках и на основе Конституции, иных законов и подзаконных актов); демократизм (характеризует степень участия граждан в этом процессе, уровень развития процедурных норм и институтов в обществе); гласность (означает открытость, «прозрачность» правотворческого процесса для широкой общественности, нормальную циркуляцию информации). оперативность (предполагает своевременность издания нормативных актов). Следовательно, принципы правотворчества — это основополагающие идеи, руководящие начала, исходные положения деятельности, связанной с принятием, отменой или с заменой юридических норм, это ориентир для органов, творящих право. В зависимости от субъектов правотворчество подразделяется на такие виды, как: 1) непосредственное правотворчество народа в процессе проведения референдума (всенародного голосования по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни); 2) правотворчество государственных органов (например, парламента, правительства); 3) правотворчество отдельных должностных лиц (например, президента, министра); 4) правотворчество органов местного самоуправления; 5) локальное правотворчество (например, на предприятии, в учреждении и организации); 6) правотворчество общественных организаций (например, профсоюзов). Виды правотворчества: 1) законотворчество — правотворчество высших представительных органов — парламентов, в процессе которого издаются нормативные акты высшей юридической силы — законы, принимаемые в соответствии с усложненной процедурой; 2) делегированное правотворчество — нормотворческая деятельность органов исполнительной власти, прежде всего правительства, осуществляемая по поручению парламента по принятию для оперативного решения определенных проблем нормативных актов, входящих в компетенцию представительного органа; 3) подзаконное правотворчество — здесь нормы права принимаются и вводятся в действие структурами, не относящимися к высшим представительным органам — Президентом, Правительством, министерствами, ведомствами, местными органами государственного управления, губернаторами, главами администраций, руководителями предприятий, учреждений, организаций. Далеко не все юридические нормы необходимо принимать на уровне законотворчества. Есть целый спектр ситуаций, когда юридические нормы целесообразнее принимать на уровне подзаконных актов, нормативных договоров и в иных формах. Кроме всего прочего подзаконное правотворчество характеризуется большей оперативностью, гибкостью, меньшей формальностью, большей компетентностью осуществляющих его конкретных субъектов. Вместе с тем подзаконное правотворчество связано с «непрозрачностью» процесса принятия нормативных актов, с их громоздкостью. Таким образом, правотворчество – это один из наиболее важных аспектов поддержания нормального функционирования государства. Это связано прежде всего с тем, что основной целью правотворчества является принятие, изменение и отмена юридических норм, влияющих на качество жизни человека. Пробел в праве и способы восполнения пробела в праве: понятие пробела в праве, причины возникновения, содержание способов восполненияПробел в праве — это полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве необходимых юридических норм. В научной литературе выделяют несколько классификаций пробелов: - в зависимости от момента возникновения - первоначальные (недосмотр законодателя) и последующие. Первоначальные пробелы возникают, когда необходимость в правовом регулировании существует уже в момент прохождения законопроекта, последующие возникают в результате развития общественных отношений; - в зависимости от полноты правового регулирования - полные, частичные, то есть в виде полного отсутствия какого-либо регулирования вопроса и в виде неполноты имеющегося регулирования. - в зависимости от наличия или отсутствия умысла правотворческого субъекта - преднамеренные (умышленные) и непреднамеренные пробелы. - в зависимости от наличия либо отсутствия умысла законодателя различают пробелы в праве, имеющие объективную и субъективную природу. Так как правотворчество - относительно долгий путь, то существенная роль в деле восполнения пробелов отводиться правоприменителям. В российской науке рассматриваются два основных способа восполнения пробелов: аналогия закона, аналогия права. Применяя аналогию, орган, восполняющий пробел, должен выработать представление о правиле, рассчитанном на регламентацию однотипных с пробельным случаем ситуаций. На основе такой неправовой нормы только и может быть создано конкретное предписание для разрешаемого дела, В теории также указывается, что восполнение пробелов в законодательстве может осуществляться путем обращения к иным, нежели нормативные акты, источникам права - правовой прецедент, обычай делового оборота, нормативный договор, правовая доктрина. В любом процессе существуют недочеты, не исключением является и сфера права. Важно, что пробелы в праве носят исключительный характер и их необходимо восполнять. Важной особенностью таких пробелов является возможность не верного или противоправного действия. Именно поэтому важно учитывать и не допускать таких пробелов в юридической сфере. ЗаключениеВласть представляет собой специфическое общественное явление, обладающее набором характерных признаков. При этом власть — это сугубо социальное явление, которое не может функционировать без общества. Исходя из этого, власть и общество это два взаимоопыляемых объекта, эффективная деятельность которых не может быть осуществима без друг друга. Государственный орган обладает определённым набором признаков, а также имеет несколько видовых особенностей, которые необходимо учитывать. Важно понимать, что государственный орган Это один из структурных элементов государственного аппарата, и именно представленные в параграфе принципы государственного органа являются отличительной особенностью. Кроме того, виды, отраженные в статье имеют разную специфику и направленность разделения, что отмечает сложность системы государственного правления. Источники права – основной вид закрепления юридических норм на определённой территории. На сегодняшний день России выделяют и признают такие источники права, как: международный договор, правовой акт, правовой обычай, судебный прецедент, нормативный договор. Все эти источники в совокупности составляют основу законодательной системы Российской Федерации. Правотворчество – это один из наиболее важных аспектов поддержания нормального функционирования государства. Это связано прежде всего с тем, что основной целью правотворчества является принятие, изменение и отмена юридических норм, влияющих на качество жизни человека. В любом процессе существуют недочеты, не исключением является и сфера права. Важно, что пробелы в праве носят исключительный характер и их необходимо восполнять. Важной особенностью таких пробелов является возможность не верного или противоправного действия. Именно поэтому важно учитывать и не допускать таких пробелов в юридической сфере. Список использованной литературыАнтонов, М. В. Теория государства и права : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. В. Антонов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 497 с Герасименко А.П. О ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА И.А. ИЛЬИНА[1] // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. №86. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-teorii-gosudarstva-i-prava-i-a-ilina-1 (дата обращения: 17.09.2020). Гомола, Александр Иванович. Г64 Теория государства и права : учебник / А.И. Гомола. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2019. — 206 с Лушников Павел Викторович ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ И СПОСОБЫ ИХ ВОСПОЛНЕНИЯ // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2020. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/probely-v-prave-i-sposoby-ih-vospolneniya (дата обращения: 17.09.2020). Марченко М.Н. О СООТНОШЕНИИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА И ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-sootnoshenii-obschey-teorii-gosudarstva-i-prava-i-teorii-gosudarstva-i-prava-rossii (дата обращения: 17.09.2020). Теория государства и права : учебник / Н.И. Матуздв, А.П. Малько. - 5-е изд. - М. : Издательсжий дом "Дело" РАНХиГС, 2017. - 528 с. Теория государства и права : учебник для академического бакалавриата / под ред. В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 578 с. Теория государства и права. Морозова Л.А. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2010. — 510 с. |