Лазаренко. 13. Приведение лекарственного растительного сырья в стандартное состояние

Скачать 1.42 Mb. Скачать 1.42 Mb.

|

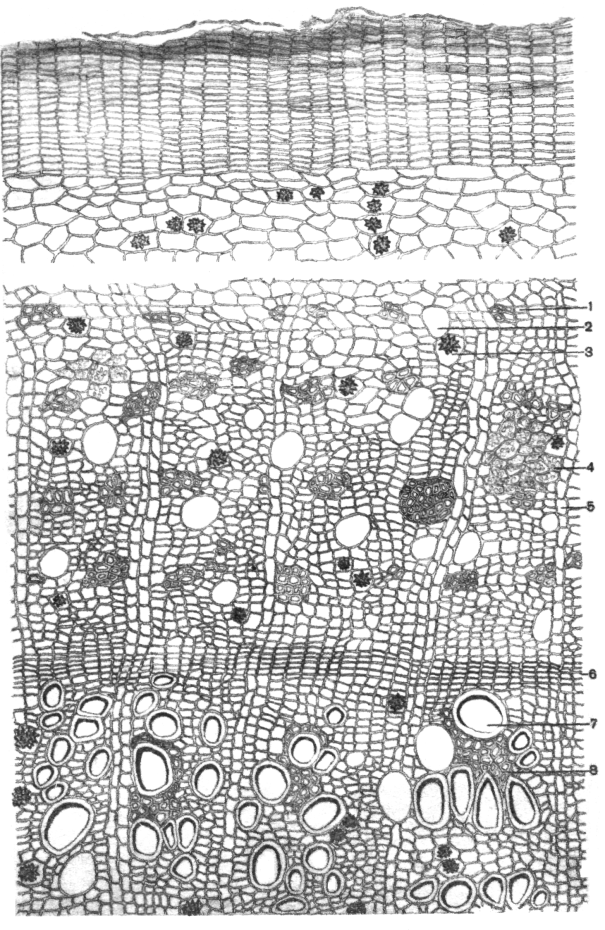

1 2 РАЗДЕЛ 1 13.Приведение лекарственного растительного сырья в стандартное состояние. Приведение сырья в стандартное состояние состоит из трех операций: досушки, сортировки и измельчения. Эти операции, которые проводят на заготовительных пунктах, в аптеках и на складах, вызваны тем, что сырье поступает от разных заготовителей, собрано в разное время, высушено неодинаковыми способами и поэтому неоднородно и требует дополнительной обработки. Досушка. Поступившее сырье иногда бывает влажным. В таком виде оно может заплесневеть, почернеть и загнить. Сырье доводят до воздушно-сухого состояния (т. е. потеря в массе после высушивания должна составлять 5—.15% согласно НТД или другому аналогичному документу). Если сырье уже приобрело запах гнили, его раскладывают тонким слоем в проветриваемом помещении или на воздухе и сушат до исчезновения запаха. Сырье с невыветрившймся затхлым запахом непригодно к употреблению. Пересушенное сырье (легко ломается) оставляют в помещении с нормальной влажностью на 1—2 дня. Сортировка. Если перед сушкой сырье не было тщательно отсортировано, эту операцию делают после сушки. При этом удаляют посторонние растения, захваченные случайно, длинные цветоножки и плодоножки, оголенные стебли, побуревшие части, минеральные и органические примеси, сильно измельченные части. Сортировку проводят вручную или с помощью элементарных приспособлений. Измельчение сырья. В цельном виде сырье меньше подвержено атмосферному влиянию, дольше сохраняется, легче контролируется. В таком виде его хранят на складе. В аптеках сырье используют в изрезанном или порошкообразном виде. Степень измельченности определяется стандартом. Резаное, дробленое и порошкообразное сырье просеивают сквозь сита с разным размером отверстий, указанным для каждого вида в стандартах и др. РАЗДЕЛ 2 41.Перечислите фармацевтическое и медицинское применение жиров и жирных масел. Укажите источники семенных жирных масел. Использования сырья содержащие жирные масла Все виды сырья (плоды и семена растений, печень трески и др.), содержащие жирные масла, используют для выделения жирного масла в чистом виде. Переработку сырья ведут на заводах пищевой промышленности. Для медицинских целей жиры закупают. Для приготовления экстемпоральных лекарственных форм, фармакологическое действие которых связано с другими группами биологически активных веществ, используют семена льна и семена горького миндаля. Из семян льна получают слизистый раствор, из семян миндаля — горькоминдальную воду. Жиры используют: как лекарственные средства; как суппозиторные и мазевые основы; как растворители лекарственных средств и экстрагенты. Как лекарственные средства жиры используют для внутреннего и наружного применения. Медицинское применение жиров При приеме внутрь жирные масла оказывают слабительное, антисклеротическое, антирахитическое и гепатопротекторное действие. Слабительное действие жиров Слабительное действие наиболее выражено у касторового масла — масла семян клещевины (Ricinus communis L.) из сем. Euphorbiaceae. В организме человека касторовое масло гидролизуется. Свободная рицинолевая кислота раздражает стенки кишечника, усиливает перистальтику и облегчает эвакуацию содержимого кишечника. Действие проявляется через 2-5 часов. Касторовое масло нарушает пищеварение в тонком кишечнике, поэтому используется ограниченно. Легкий послабляющий эффект при хронических запорах оказывают принятые на ночь миндальное, оливковое, кунжутное и др. масла. Жирные масла размягчают каловые массы, способствуют их эвакуации. Антисклеротическое действие жиров Жирные масла обладают антисклеротическим (гипохолестеринемическим, гиполипидемическим) действием. Наиболее выражено действие у льняного, подсолнечного, кукурузного, арахисового, хлопкового масел. Биохимическая связь ненасыщенных жирных кислот с уровнем липопротеидов и холестерина в крови в деталях не выяснена, но сам факт не вызывает сомнения. Комплекс ненасыщенных жирных кислот, особенно линоленовая кислота, которая в организме легко превращается в арахидоновую кислоту, изначально не синтезируется в организме человека и должен поступать с пищей. Эти кислоты называют витамином F. Они выполняют в организме роль тканевых регуляторов, участвуют в построении клеточных мембран и в синтезе простагландинов. Производные эйкозанпентаеновой кислоты, имеющей 5 двойных связей, проявляют сосудорасширяющее действие и понижают свертываемость крови. На основе льняного масла получены препараты противосклеротического действия «Линетол» — смесь этиловых эфиров ненасыщенных жирных кислот и «Липостабил», гиполипидемический эффект обусловлен действием ненасыщенных жирных кислот. Препарат «Эйконол» получен на основе рыбьего жира тканевого (полиненасыщенные жирные кислоты). Антирахитическое действие жиров Антирахитическим действием обладает рыбий жир очищенный для внутреннего применения и рыбий жир тресковый витаминизированный. Действие обусловлено высоким содержанием витаминов А и D, рыбий жир используют для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов. Гепатопротекторное действие жиров Гепатопротекторным действием обладают препараты: «Эссенциале», содержащий фосфолипиды соевого масла, «Холенол» и «Тыквеол», содержащие масло семян тыквы. Жиры используют для парентерального питания в послеоперационном периоде, при обширных ожогах, тяжелых инфекционных заболеваниях, раке желудка и пищевода. Выпускают препараты «Интралипид» и «Липофундин» — это жировая эмульсия из очищенного соевого масла. Другие применения жиров При наружном применении растительные масла и рыбий жир способствуют регенерации тканей и заживлению раневой поверхности, в том числе язв. Действие связано с наличием высокого содержания каротиноидов, витаминов А и Е в составе жиров. Жиры и эфиры жирных кислот входят в состав линиментов (бальзамический по А.В. Вишневскому, синтомициновый, стрептоцида, борно-цинковый, «Алором», дерматолого-дегтярный), мазей (от обморожения, Конькова, «Вулнузан», «Эссавен-гель»), аэрозолей («Винизоль», «Камфомен», «Левовинизоль», «Ливиан», «Лифузоль»), свечей (антисептические биологические). Как суппозиторные основы используют масло какао и жировую основу. Выпускают ректальные суппозитории «Простопин», суппозитории ректальные с полиоксидонием, лютенурина шарики. Как мазевую основу используют жир свиной. На свином жире готовят мазь от обморожения, мазь «Биопин», готовят свинцовые пластыри (простой и сложный). Как растворители лекарственных средств наибольшую ценность представляют невысыхающие жирные масла: оливковое, миндальное, персиковое. Эти масла используют при изготовлении инъекционных растворов камфоры, половых гормонов («Синэстрол», «Прогестерон», «Тетрастерон», «Пролотестон»), анаболических стероидных средств («Силаболин») и препаратов для внутреннего применения («Пинабин», «Цистенал», «Олиметин»). Невысыхающие масла используют для приготовления суспензий для внутримышечного введения («Бисмоверол», «Бийохинол»). В препаратах для наружного применения может быть использовано полувысыхающее масло, например, подсолнечное. Препарат «Аэкол» — масляный раствор (подсолнечное масло) каротина с добавлением токоферола. Как экстрагенты используют невысыхающие масла, реже полувысыхающие. Например, «Каротолин» — масляный экстракт мякоти плодов шиповника, содержит токоферолы, каротиноиды, ненасыщенные жирные кислоты. К группе экстракционных препаратов можно отнести «Масло облепиховое», «Масло облепиховое из плодов и листьев» и «Масло шиповника». «Масло облепиховое из плодов и листьев» содержит собственно жирное масло околоплодника и семян облепихи и жирорастворимые вещества, извлекаемые масляным экстрагентом. «Масло шиповника» получают из плодиков — орешков шиповника, препарат содержит собственное жирное масло и жирорастворимые вещества. «Масло облепиховое» входит в состав препаратов «Олазоль», «Гипозоль», «Облекол». Масло белены и масло дурмана обыкновенного получают из листьев соответствующих растений экстракцией подсолнечным маслом. Источники семенных жирных масел Масло касторовое - растительное масло, получаемое из растения клещевина обыкновенная, Ricinus communis, семейство Молочайные, или Эуфорбиевые (Euphorbiaceae) Масло подсолнечное - растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного Heliánthus ánnuus — вид травянистых растений из рода Подсолнечник семейства Астровые. Масло кукурузное - жирное растительное масло, получаемое из семян кукурузы, Zéa máys — однолетнее травянистое культурное растение, семейства Злаковые Poaceae). РАЗДЕЛ 3 63. Фармакогностическая характеристика сырья алтея. Перечислите виды алтея, используемые для заготовки сырья. В чем состоит суть реакции двойного окрашивания корня алтея? КОРНИ АЛТЕЯ - RADICESALTHAEAE ТРАВА АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО - HERBAALTHAEAEOFFICINALIS Алтей лекарственный - AlthaeaofficinalisL. Алтей армянский - AlthaeaarmeniacaTen. Сем. мальвовые - Malvaceae Другие названия: проскурняк, просвирняк Ботаническая характеристика. Алтей лекарственный - многолетнее травянистое растение высотой 60-150 см. Корневище многоглавое, короткое, деревянистое, с ветвистыми, мясистыми, беловатыми корнями. Стебли опушенные, слабоветвистые, прямостоячие. Листья очередные, черешковые, обычно 3-5-лопастные, округлые или яйцевидные, к верхушке более простые. Цветки пятичленные, крупные, собраны в верхней части стебля в колосовидное соцветие - тирс. Венчик беловатый или розоватый, лепестки обратнояйцевидные. Пестик с верхней многогнездной завязью, заключен в трубочку сросшихся нитями многочисленных фиолетовых тычинок. Чашечка двойная, внутренних листочков 5, наружных (подчашие) - 8-12. Плод - дробный, распадающийся на отдельные односемянные почковидные темно-бурые плодики. Все растение имеет мягко-бархатистое опушение (рис. 4.17). Цветет с июня до сентября, плодоносит в сентябре - октябре.   Рис. 4.17. Алтей лекарственный – Althaea oficinalis L. Алтей армянский отличается округлыми в очертании, 3-5- раздельными или лопастными листьями, более длинными цветоножками и кистевидными соцветиями. Распространение. Алтей лекарственный распространен в лесостепной и степной зонах европейской части страны, на Кавказе, а также в горных степных и полупустынных районах юга Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Алтей армянский встречается на юго-востоке европейской части России, в Казахстане, Средней Азии и на Кавказе. Растут обычно небольшими группами или изреженными зарослями. Культивируют в ряде хозяйств в Краснодарском крае и на Украине. Собирают корни растений в возрасте 2-3 лет. Местообитание. Оба вида предпочитают достаточно увлажненные местообитания. Растут в долинах рек, по берегам озер, на влажных лугах, среди кустарников, окраинам болот. Заготовка. Корни заготавливают осенью, после отмирания надземных частей растений (сентябрь – октябрь), или весной, до начала отрастания (апрель – начало мая). После выкапывания корни тщательно очищают от земли, обрезают корневища и мелкие корни, удаляют одревесневшую верхнюю часть главного корня; корни подвяливают 2-3 дня на воздухе, затем снимают пробку. Длинные корни режут поперечно на куски длиной до 35 см, толстые – вдоль на 2-4 части. Для получения неочищенного сырья после выкапывания и отряхивания от земли корни помещают в корзины и быстро промывают в холодной проточной воде. Корни нельзя замачивать, поскольку слизи хорошо растворимы в воде, и легко вымываются из сырья. Траву алтея лекарственного заготавливают во время цветения (в течение месяца от начала зацветания), скашивают, удаляют пожелтевшие листья и примесь других растений. Охранные мероприятия. Заросли легко истощаются, поэтому в процессе сбора сырья от дикорастущих растений для сохранения зарослей в лунки отряхивают семена, сохраняют молодую поросль, оставляют развитые экземпляры для обсеменения. Сушка. Корни и траву алтея сушат в сушилках при температуре 50-60 ºС или в хорошо проветриваемых помещениях. Корни можно сушить на солнце. При сушке этого сырья необходимо учитывать его гигроскопичность. Раскладывают сырье тонким слоем, рыхло, на сетках или рамах, обтянутых тканью. Стандартизация. ГФ ХI, вып. 2, ст. 64 и Изменение № 1 - корни алтея; ФС 42-812-91 - корни алтея неочищенные; ВФС 42-1696-87 - трава алтея лекарственного. Внешние признаки. Корни. Цельное сырье. Корни, очищенные от пробки, почти цилиндрической формы или расщепленные вдоль на 2-4 части, слегка суживающиеся к концу, длиной 10-35 см и толщиной до 2 см. Поверхность корней продольно-бороздчатая с отслаивающимися длинными, мягкими лубяными волокнами и темными точками - следами отпавших или отрезанных тонких корней. Излом в центре зернисто-шероховатый, снаружи волокнистый. Цвет корней снаружи и в изломе белый, желтовато-белый (алтей лекарственный) или сероватый (алтей армянский). Запах слабый, своеобразный. Вкус сладковатый с ощущением слизистости. Измельченное сырье. Кусочки корней различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм. Цвет желтовато-белый или серовато-белый. Запах слабый, своеобразный. Вкус сладковатый с ощущением слизистости. Порошок белого, желтовато-белого или сероватого цвета, проходящий сквозь сито с отверстиями размером 0,31 мм. Запах слабый, своеобразный. Вкус сладковатый с ощущением слизистости. Корни алтея неочищенные представляют собой не очищенные от пробки корни почти цилиндрической формы или расщепленные вдоль на 2-4 части, ветвистые, различной длины, до 2 см толщины. Поверхность продольно-морщинистая, серовато-бурая. Трава представляет собой неодревесневшие побеги с частично осыпавшимися цельными или изломанными листьями, цветками, бутонами и плодами различной степени зрелости. Стебли округлые, продольно-прерывисто-бороздчатые, опушенные, длиной до 120 см, толщиной до 8 мм, серовато-зеленые. Запах слабый. Вкус слегка слизистый. Микроскопия. Корни. На поперечном срезе (рис. 4.18.) видно характерное для корня вторичное строение с преобладанием в ксилеме тонкостенной паренхимной ткани. В коре находятся многочисленные тангенциально вытянутые группы лубяных волокон, расположенные прерывистыми концентрическими поясами. Более мелкие группы волокон разбросаны в древесине. Волокна толщиной 10-35 мкм со слабоутолщенными, неодревесневшими или слабоодревесневшими стенками и большим просветом. Сосуды и трахеиды расположены небольшими группами. Сердцевинные лучи одно-, реже двурядные. В паренхиме видны многочисленные крупные клетки со слизью, находящиеся как в коре, так и в древесине. В воде слизь растворяется, клетки становятся бесцветными и кажутся пустыми. Клетки паренхимы заполнены крахмальными зернами, местами встречаются мелкие друзы кальция оксалата. Порошок. Под микроскопом видны обрывки паренхимы с крахмалом, отдельные крахмальные зерна округлой, овальной или яйцевидной формы, величиной 3-27 мкм, друзы кальция оксалата, обрывки сосудов, обрывки волокон; нередко встречаются их вилообразно разветвленные окончания. Слизь обнаруживают при рассмотрении в туши. Трава. Микродиагностика травы алтея лекарственного проводится по листьям. Диагностическое значение имеют: слабоизвилистые, иногда четковидно утолщенные стенки клеток верхнего и сильноизвилистые стенки клеток нижнего эпидермиса; устьица аномоцитного типа с 2-4 околоустьичными клетками; волоски двух типов: звездчатые - из 1-8 толстостенных лучей, часто у основания одревесневающие, и железистые – состоящие из одно- или двуклеточной ножки и многоклеточной головки из 2-12 выделительных клеток, расположенных в несколько ярусов по 2-4 клетки в каждом; клетки эпидермиса в местах прикрепления волосков образуют розетки; многочисленные друзы кальция оксалата в мезофилле листа и вдоль жилок.  Рис. 4.18. Поперечный срез корня алтея лекарственного: 1 – лубяные волокна; 2 – клетки со слизью; 3 – друзы кальция оксалата; 4 – тонкостенная паренхима с крахмальными зернами; 5 – сердцевинный луч; 6 – камбий; 7 – сосуды; 8 – трахеиды. Качественные реакции. При смачивании среза или порошка корня раствором аммиака или натрия гидроксида появляется желтое окрашивание (слизь). Химический состав. Корни и трава содержат полисахариды: слизь (в корнях – до 35 %, в траве – до 12 %), сахара (до 8 % в корнях), крахмал (в корнях - до 37 %), около 1 % пектиновых веществ (корни), а также жирное масло, органические кислоты, дубильные вещества, стероиды, бетаин, аспарагин, минеральные соли. Трава, помимо слизи, содержит аскорбиновую кислоту, каротиноиды, флавоноиды, незначительное количество эфирного масла (0,02 %). Хранение. Хранят сырье в хорошо проветриваемых, сухих помещениях. Сырье гигроскопично, легко отсыревает. Срок годности корней – 3 года, травы – 5 лет. Лекарственные средства. Алтея корни, сырье измельченное. Отхаркивающее средство. В составе сборов (грудные сборы № 1 и № 3; сбор для приготовления микстуры по прописи М.Н. Здренко). Алтейного корня экстракт сухой, порошок. Используется для приготовления микстуры аналогично корням алтея. Алтейный сироп (готовится из экстракта алтейного корня сухого). Отхаркивающее средство. Тонзилгон Н, драже (компонент – порошок корней алтея); капли для приема внутрь (компонент – экстракт корней алтея). Иммуностимулирующее, противовоспалительное средство. Мукалтин, таблетки по 0,05 г (сумма полисахаридов из травы алтея лекарственного). Отхаркивающее средство. Фармакотерапевтическая группа. Отхаркивающее средство. Фармакологические свойства. Препараты алтея оказывают противовоспалительное, обволакивающее, отхаркивающее действие. Лечебные свойства обусловлены высоким содержанием полисахаридов, способных в водных настоях набухать, увеличиваться в объеме и покрывать тонким слоем слизистые оболочки и кожу. Этот слой предохраняет слизистые оболочки от воздействия вредных факторов (холодный воздух, раздражающее влияние компонентов пищи, высыхание). Кроме того, слизисто-полисахаридный комплекс впитывает, адсорбирует микробные, вирусные и токсические продукты, выделяемые пораженными клетками эпителия, инактивирует их, не допускает контакта токсинов со слизистой оболочкой. Под таким слизистым слоем снижается активность воспалительного процесса, размягчаются плотные клетки и корочки, скорее заживают эрозии и язвы. Препараты алтея обладают муколитическими свойствами. Применение. Алтей («алцея» - греч. – «исцеляющий») применяли, начиная с IX века до нашей эры. Указания о применении алтея находят у Теофраста, Диоскорида и Плиния. Алтей используют как противовоспалительное и обволакивающее средство при болезнях органов дыхания и пищеварения. Препараты алтея внутрь и для полоскания применяют при воспалительных заболеваниях дыхательных путей и глотки, сопровождающихся затрудненным откашливанием мокроты, при тонзиллитах, трахеитах, стоматитах, гингивитах. Они уменьшают кашель, увеличивают отделение слизи и облегчают эвакуацию мокроты при острых хронических бронхитах, пневмониях, острых респираторных заболеваниях. При гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при энтероколитах корни алтея используют как вспомогательное средство. В рентгенологической практике для лучшего выявления рельефа слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта к порошку бария добавляют экстракт из корней алтея. Наружно в сборах корни алтея применяют как мягчительное средство в виде припарок. Числовые показатели. Корни. Цельное сырье. Влажность не более 14 %; золы общей не более 8 %; золы, нерастворимой в 10 % растворе кислоты хлористоводородной, не более 0,5 %; деревянистых корней не более 3 %; корней, плохо очищенных от пробки, не более 3 %; органической примеси не более 0,5 %; минеральной примеси не более 0,5 %. Измельченное сырье. Влажность не более 14 %; золы общей не более 8 %; золы, нерастворимой в 10 % растворе кислоты хлористоводородной, не более 0,5 %; частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм, не более 15 %; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм, не более 3 %; органической примеси не более 0,5 %; минеральной примеси не более 0,5 %. Для неочищенных корней частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 8 мм, не более 10 %; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм, не более 3 %. Порошок. Влажность не более 14 %; золы общей не более 8 %; золы, нерастворимой в 10 % растворе кислоты хлористоводородной, не более 0,5 %; частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,31 мм, не более 1 %. Трава. Содержание полисахаридов не менее 5 % (определяется гравиметрически); влаги не более 13 %; золы общей не более 18 %; стеблей не более 60 %; плодов не более 10 %; органической примеси не более 3 %; минеральной - не более 1,5 %. Реакция двойного окрашивания (ГФ X, ст. 571, с. 579). Срезы поместите на 20 мин в раствор хлорида железа (III), после чего реактив удалите фильтровальной бумагой, срезы перенесите в раствор метиленового синего, выдержите в течение 2—3 мин, а затем поместите в глицерин или раствор хлоралгидрата. Рассматривайте при слабом увеличении микроскопа. Клетки со слизью окрашиваются в желтый цвет, механические волокна в голубой, сосуды древесины — в зеленый. 1 2 |