МУ-4 тяж.мет 2020 апрель (1). Источники и пути поступления токсичных элементов в пищевые продукты и продовольственное сырье и санитарноэпидемиологический контроль остаточного содержания

Скачать 1.99 Mb. Скачать 1.99 Mb.

|

|

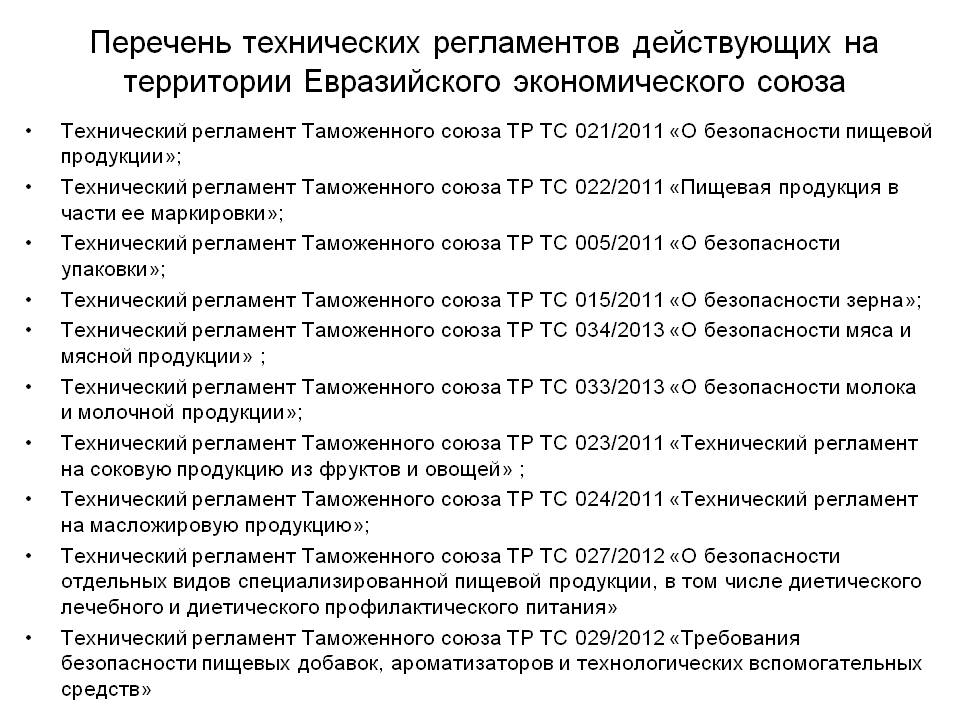

Источники и пути поступления токсичных элементов в пищевые продукты и продовольственное сырье и санитарно-эпидемиологический контроль остаточного содержания их в пищевых продуктах Учебно-методическая разработка практического занятия для студентов медико-профилактического факультета по гигиене питания Автор – доцент Л.В. Кордюкова Санкт-Петербург, 2020 Тема: Источники и пути поступления токсичных элементов в пищевые продукты и продовольственное сырье и санитарно-эпидемиологический контроль остаточного содержания их в пищевых продуктах. 1. Место проведения занятия: Занятие проводится дистанционно 2. Продолжительность изучения темы: Учебное время – практическое занятие - 4 часа, самоподготовка – 2 часа). 3.. Актуальность: Одним из важнейших физиолого-гигиенических требований к питанию человека является обеспечение безвредности пищи. Это означает, что потребляемая пища должна быть свободной от вредных химических веществ и биологических агентов либо содержать их в количествах и формах, не способных оказать негативное влияние на здоровье человека и его потомство. Актуальность проблемы с каждым годом возрастает, поскольку именно обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов питания является одним из основных факторов, определяющих здоровье людей и сохранение генофонда. С продуктами питания в организм человека могут поступать значительные количества веществ, опасных для его здоровья. Главным источником загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов является окружающая среда. В результате хозяйственной деятельности человека в биосфере циркулирует огромное количество ксенобиотиков, обладающих исключительной токсичностью. Антропогенное загрязнение окружающей среды приобрело настолько значительные масштабы, что наносит ощутимый, реальный вред здоровью человека. Ксенобиотики, попадая в окружающую среду в результате антропогенной деятельности человека, способны накапливаться в почве, водоемах, с атмосферными и водными потоками распространяться на тысячи километров. Передвигаясь по пищевым путям, ксенобиотики попадают в организм человека и вызывают серьезные нарушения здоровья – от острых отравлений с летальным исходом до заболеваний, проявляющих порой только через годы. Установлено, что из общего количества чужеродных химических веществ, проникающих из окружающей среды в организм человека, 30-80% и более поступают с пищей. Токсиканты в пищевые продукты попадают также в процессе технологической обработки пищевого сырья. В настоящее время появились новые и модифицируются традиционные технологии получения продуктов питания, которые часто связаны с применением жестких видов воздействия на сырье и полуфабрикаты, что, в свою очередь, является не всегда оправданным и приводит к возникновению в пищевых продуктах токсичных веществ. Широкое распространение в пищевой промышленности получили также разнообразные виды новых упаковочных материалов, новых материалов для оборудования, посуды, тары, и в результате контакта их с продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, в последние могут также мигрировать разнообразные химические вещества. В связи с этим в ряду важнейших задач перед гигиенической наукой и практикой находится охрана продуктов питания от чужеродных загрязнителей, с целью эффективной профилактики алиментарных болезней населения. Поэтому специалист по надзору за питанием населения Управления Роспотребнадзора и врач отдела гигиены питания ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» должны знать: - источники и пути поступления токсичных элементов в продовольственное сырье и пищевые продукты, - принципы санитарно-эпидемиологического контроля безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в отношении содержания в них чужеродных химических веществ, - гигиенические нормативы их остаточных количеств в продуктах питания - и пути реализации продукции, содержащей остаточные количества токсикантов. 4. Цель занятия: Обучить студентов осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический контроль безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в отношении содержания в них чужеродных химических веществ. 5. Студент должен зн ать: 5.1. Источники и пути поступления в продовольственное сырье и пищевые продукты контаминантов химического происхождения - солей тяжелых металлов и мышьяка. 5.2. Механизм биологического действия различных ксенобиотиков, клинические особенности вызываемых ими острых и хронических отравлений. 5.3. Общие принципы гигиенического нормирования чужеродных химических веществ. 5.4. Порядок государственного контроля остаточных количеств солей тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах. 5.5. Гигиенические нормативы содержания солей тяжелых металлов и мышьяка в пищевых продуктах. 5.6. Действующие инструктивные и нормативные документы, регламентирующие порядок контроля остаточных количеств токсичных элементов в продовольствии, осуществляемого производителем в ходе планового периодического лабораторного и итогового (каждой партии) производственного контроля, а также в ходе государственного санитарно-эпидемиологического надзора за безопасностью продовольствия, находящегося в обороте. 5.7. Пути реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, содержащих остаточные количества солей тяжелых металлов и мышьяка выше регламентируемых уровней. 6. Студент должен: 6.1. Уметь работать с нормативно-технической документацией. 6.2. Уметь интерпретировать гигиенические регламенты содержания остаточных количеств ксенобиотиков химического происхождения в продовольственном сырье и пищевых продуктах. 6.3. Уметь оценивать результаты лабораторных исследований пищевых продуктов и решать вопрос о возможности и путях использования исследуемых партий пищевых продуктов, содержащих остаточные количества токсических веществ выше регламентируемых уровней. 6.4. Уметь оформлять протоколы результатов лабораторных исследований пищевых продуктов на содержание остаточных количеств токсических веществ, оформлять экспертное заключение. 7. Задание для самоподготовки: Студенты должны проработать рекомендованную литературу, презентацию занятия, используя вопросы для самоподготовки. Проработать рекомендованную литературу – уметь ответить на контрольные вопросы, Знать пути реализации продукции, загрязненной токсичными элементами. Вопросы для самоподготовки: Источники и пути поступления токсических элементов в продовольственное сырье и пищевые продукты. Основные положения эколого-гигиенической концепции питания человека (В.А.Доценко, 1986 г.). Источники и пути поступления в продовольственное сырье и пищевые продукты и механизм биологического действия ртути, клиническая картина отравлений. Источники и пути поступления в продовольственное сырье и пищевые продукт и механизм биологического действия кадмия, клиническая картина отравлений. Источники и пути поступления в продовольственное сырь и пищевые продукты и механизм биологического действия свинца, клиническая картина отравлений. Источники и пути поступления в продовольственное сырье и пищевые продукты и механизм биологического действия мышьяка, клиническая картина отравлений. Источники и пути поступления в продовольственное сырье и пищевые продукты и механизм биологического действия железа, цинка, меди, клиническая картина отравлений. Источники и пути поступления в продовольственное сырье и пищевые продукты и механизм биологического действия алюминия, олова, клиническая картина отравлений. Принципы реализации пищевой продукции, загрязненной токсическими веществами. Пути реализации продуктов (переработка продуктов), загрязненных ртутью. Пути реализации продуктов (переработка продуктов), загрязненных кадмием. Пути реализации продуктов (переработка продуктов), загрязненных свинцом. Пути реализации продуктов (переработка продуктов), загрязненных мышьяком. Пути реализации продуктов (переработка продуктов), загрязненных медью, цинком, железом, оловом. 9. Подробное содержание занятия: Проблема безопасности пищевых продуктов – сложная комплексная проблема, требующая многочисленных усилий для ее решения, как со стороны ученых – биохимиков, микробиологов, токсикологов и др., так и со стороны производителей, государственного санитарного надзора, государственных органов и, наконец, потребителей. Под безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие опасности для здоровья человека при их употреблении, как с точки зрения острого негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые инфекции), так и с точки зрения опасности отдаленных последствий (канцерогенное, мутагенное, тератогенное действие). Иными словами, безопасными можно считать продукты питания, не оказывающие вредного действия на здоровье настоящего и будущих поколений. Студенты разбирают основные положения эколого-гигиенической концепции питания человека (В.А.Доценко, 1986 г.) рис.1. С продуктами питания в организм человека могут поступать значительные количества веществ, опасных для его здоровья. Поэтому остро стоят проблемы, связанные с повышением ответственности за эффективность и объективность контроля качества пищевых продуктов, гарантирующих их безопасность для здоровья потребителей. Все пищевые продукты в качестве первоначальных источников имеют вещества, содержащиеся в биосфере. Человек является конечным звеном многочисленных, сложившихся в ходе длительной эволюции пищевых цепей, в которых одни живые организмы служат пищей для других. В настоящее время для увеличения пищевых ресурсов и повышения качества продуктов питания в сельскохозяйственном и промышленном производстве широко используются разнообразные вещества с высокой биологической активностью, последствия воздействий которых на здоровье человека до конца не изучены. Специальные исследования свидетельствуют о том, что некоторые из них являются носителями токсических, канцерогенных, мутагенных, тератогенных свойств или предшественниками соединений с такими свойствами. Аналогичными эффектами обладают различные побочные продукты современного индустриального производства, в огромных количествах поступающие в биосферу и неизбежно загрязняющие пищевое сырье, а также продукты питания на этапах их заготовки, производства, хранения, транспортировки, обработки и реализации. Существует также ряд токсических веществ, которые изначально присутствуют в растительном и животном пищевом сырье либо появляются в нем в процессе переработки. Таким образом, реальная пища современного человека представляет собой чрезвычайно сложный комплекс многообразных химических веществ и некоторых биологических агентов (рис. 3.1.). 1-я группа – это главные пищевые вещества – нутриенты: углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные элементы и вода, выполняющие главные функции питания (энергетическую, пластическую и регуляторную). 2- я группа. Вторую группу представляют так называемые природные пищевые компоненты: 1). Пищевые волокна – "чистильщики" ЖКТ, сорбенты ядов, холестерина, желчных кислот, перистальтики кишечника, регуляторы эндоэкологии. 2). Кисломолочные микроорганизмы – (эубиотики, пробиотики и пребиотики) для нормализации микрофлоры кишечника. 3). Фармакологические соединения – серотонин, тирамин, гистамин, кофеин и др. БАДы – парафармацевтики для лечебного и профилактического питания. К группе фармакологически активных веществ пищи относятся химические соединения, большинство которых используется в качестве лекарственных средств. В частности, кофе и чай содержат кофеин, теобромин и теофиллин - стимуляторы нервной деятельности. В сырах, соленой рыбе, маринованной сельди, говяжьей печени, бананах определяются значительные количества биогенных аминов (тирамина, серотонина, гистамина и т. д.), которые контролируют в организме ряд функций гипоталамо-гипофизарной системы, желудочную секрецию, вызывают эффекты гипертензии или вазодилатации. При расщеплении белков молока и пшеницы образуются экзорфины - морфиноподобные вещества, принимающие участие в модуляции общего гормонального фона организма. Наличие фармакологически активных веществ в пище необходимо учитывать при назначении лечебного питания в сочетании с лекарственной терапией при ряде заболеваний.  Рис. 1. Эколого-гигиеническая концепция питания человека (В. А. Доценкю, 1986 г.). 4). Антиалиментарные вещества – биоингибиторы протеиназ (соевый ингибитор, овомукоид куриного яйца и др.), антивитамины (тиаминаза, аскорбактоксидаза), деминерализующие факторы (подавляющие усвоение минеральных веществ) – фитиновые соединения зерновых. В состав натуральных продуктов питания входят также антипитательные вещества (антинутриенты), способные избирательно снижать усвоение отдельных нутриентов без выраженного проявления общей токсичности. Это прежде всего ингибиторы протеиназ, которые образуют стойкие комплексы с главными протеолитическими ферментами поджелудочной железы: трипсином, химотрипсином и эластазой, подавляя тем самым их активность. Вследствие этого белки пищи перевариваются не полностью и их суммарное усвоение достоверно снижается. По химической структуре они являются низкомолекулярными белками с несвойственной большинству соединений этого класса относительно высокой термической устойчивостью и резистентностью в отношении действия протеолитических ферментов. Наиболее значительно содержание ингибиторов протеиназ в сое, фасоли, горохе, пшенице и рисе. В меньших количествах они обнаружены в других злаковых и во многих овощах. Ингибиторы протеиназ, содержащиеся в продуктах животного происхождения (яйцах птиц, тканях легких и некоторых желез), в отличие от своих растительных аналогов термолабильны и быстро разрушаются при обычной кулинарной обработке. К группе антивитаминов относятся химические соединения, обладающие способностью уменьшать или полностью снимать полезные специфические эффекты тех или иных витаминов. Механизм действия антивитаминов основан на их структурном подобии соответствующим витаминам и возникающих на этой основе конкурентных взаимоотношениях между ними, результатом которых является связывание и инактивация витаминов. В настоящее время известны антагонисты аскорбиновой кислоты, тиамина, биотина, рибофлавина и ниацина. Наиболее значимыми из них является аскорбатоксидаза и тиаминаза, под влиянием которых при неправильной кулинарной обработке продук тов питания может теряться заметное количество соответствующих витаминов. Аскорбатоксидаза содержится во многих овощах и фруктах. Наиболее богаты ею огурцы, кабачки, цветная капуста, петрушка, тыква. Оптимальные условия для инактивации витамина С под действием аскорбатоксидазы создаются при измельчении и последующем хранении сырых продуктов, а также при изготовлении овощных и фруктовых соков. Аскорбатоксидаза термолабильна: прогревание продукта при 100°С в течение 1-3 мин полностью подавляет ее активность. Тиаминаза присутствует преимущественно в мышечной ткани пресноводных рыб, особенно семейства карповых. Относительно богата ею атлантическая сельдь. Вместе с тем развитие недостаточности витамина В1 вследствие инактивации его тиаминазой возможно лишь у лиц, употребляющих в пищу сырую рыбу, поскольку тиаминаза быстро разрушается при термической обработке рыбы. Третья группа антиалиментарных веществ представлена природными химическими соединениями, образующими трудно растворимые комплексы с минеральными элементами, что резко снижает их усвояемость – это, так называемые, деминерализующие вещества. К ним относятся фитин (инозитол-гексафосфорная кислота) и щавелевая кислота. Фитин образует прочные трудно растворимые комплексы с кальцием, магнием, железом, цинком и медью, вследствие чего всасывание этих металлов в кишечнике резко уменьшается. Фитин наиболее распространен в растительных продуктах, особенно в злаковых и бобовых, а также в некоторых овощах. Фитин достаточно термостабилен и сохраняет активность вплоть до 70°С. Щавелевая кислота образует практически нерастворимые в воде соли кальция. Наиболее богаты ею некоторые овощи (шпинат, портулак, щавель, ревень, красная свек ла), избыточное употребление которых может существенно уменьшить поступление кальция в организм за счет молока, сыра и других продуктов. Отдельную группу составляют вкусовые вещества, роль которых в питании несколько шире, чем это следует из их названия: они определяют не только вкус, но также запах и цвет пищи. К вкусовым веществам относятся химические соединения различных классов: органические и ароматические кислоты, эфирные масла, спирты, альдегиды, кетоны и пигменты. Оказывая решающее влияние на органолептические свойства пищи, вкусовые вещества практически не определяют ее энергетическую и питательную ценность. 3-я группа. Третью группу представляют чужеродные не пищевые компоненты химической природы и биологической природы. Это посторонние, чужеродные для пищевого продукта, потенциально токсичные вещества антропогенного происхождения – контаминанты (загрязнители), которые не выполняют ни одной из функций питания и оказывают при определенных условиях неблагоприятное влияние на организм – вызывают экологические поражения организма человека. Контаминанты принято подразделять на ксенобиотики или чужеродные химические вещества (ЧХВ) и биологические контаминанты. Основными представителями ЧХВ являются соли тяжелых металлов и мышьяка, пестициды, токсины, выделяющиеся из полимерных материалов, используемых в пищевой промышленности. Главным источником загрязнения ЧХВ продовольственного сырья и пищевых продуктов является окружающая среда (рис. 2). В результате хозяйственной деятельности человека в биосфере циркулирует огромное количество ксенобиотиков, обладающих исключительной токсичностью. Антропогенное загрязнение окружающей среды приобрело настолько значительные масштабы, что наносит ощутимый, реальный вред здоровью человека. Ксенобиотики, попадая в окружающую среду в результате антропогенной деятельности человека, способны накапливаться в почве, водоемах, с атмосферными и водными потоками распространяться на тысячи километров. Передвигаясь по пищевым путям, ксенобиотики попадают в организм человека и вызывают серьезные нарушения здоровья – от острых отравлений с летальным исходом до заболеваний, проявляющих порой только через годы. При этом основная миграция ксенобиотиков по пищевой цепи имеет место во всех биологических видах наземной и водной экосистем.Необходимо отметить важную закономерность. В то время, как при переходе от звена к звену в наземной кормовой цепи (например, от травы к мышечной ткани, от травы к молоку, яйцам) уровень ЧХВ уменьшается, в водной пищевой цепи (например, вода – планктон – растительноядные рыбы и т. П.) он возрастает, причем иногда на несколько порядков. Это объясняется тем, что гидробионты не только лишены механизма, защищающего их от накопления ЧХВ, но и энергично их кумулируют. Степень загрязнения чужеродными химическими веществами увеличивается с ростом трофического положения отдельных видов экосистем. Так, например, концентрация ксенобиотиков в тканях хищных рыб, птиц и животных выше по сравнению с теми видами, которые они употребляют в пищу. Предупреждение алиментарных отравлений ксенобиотиками стало частью гигиенической проблемы нашего времени – охраны окружающей среды от загрязнений. Токсиканты в пищевые продукты попадают также в процессе технологической обработки пищевого сырья. В настоящее время появились новые и модифицируются традиционные технологии получения продуктов питания, которые часто связаны с применением жестких видов воздействия на сырье и полуфабрикаты, что, в свою очередь, является не всегда оправданным и приводит к возникновению в пищевых продуктах токсичных веществ.  Рис. 2. Схема поступления ксенобиотиков из окружающей среды в организм человека по пищевым путям Широкое распространение в пищевой промышленности получили также разнообразные виды новых упаковочных материалов, новых материалов для оборудования, посуды, тары, и в результате контакта их с продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, в последние могут также мигрировать разнообразные химические вещества. Спектр возможного патогенного воздействия ЧХВ, поступающих в организм с пищей, широк. Ксенобиотики могут неблагоприятно влиять на пищеварение и усвоение нутриентов, течение метаболитических процессов, понижать иммунозащитные силы или сенсибилизировать организм, оказывать общетоксическое действие, вызывать гонадотоксический, эмбриотоксический, тератогенный, мутагенный и канцерогенный эффекты, а в интегральном аспекте ускорять процессы старения и нарушать функцию воспроизводства. Накопление во внутренних средах человеческого организма стабильного ксенобиотика, как правило, сигнализирует об опасности, так как почти неизбежно влечет за собой нарушение клеточного метаболизма. Поэтому охрана внутренней среды человека от ксенобиотиков признается в настоящее время одной из основных задач гигиены и в особенности гигиены питания. Поэтому так важно строго соблюдать порядок государственного контроля остаточных количеств токсичных элементов в пище и государственного надзора за пищевыми продуктами и продовольственным сырьем при их обороте. А также грамотно решать вопросы о пригодности для питания населения пищевых продуктов, содержащих остаточные количества солей тяжелых металлов и мышьяка выше регламентируемых санитарными нормами с целью профилактики алиментарных пищевых заболеваний. Лабораторный контроль за содержанием чужеродных химических веществ в пищевых продуктах В системе мероприятий по государственному контролю остаточных количеств солей тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах лабораторному контролю принадлежит особое место. Только с помощью этого метода можно получить объективные количественные данные о загрязнении продуктов определенного региона и степени их опасности, выявить причины загрязнения, наиболее уязвимые продукты, составить представление о тенденциях в загрязнении продуктов питания, а также о динамике носительства наиболее распространенных токсикантов (например, ртути, кадмия и др.) различными группами населения и перманентно об эффективности проводимых мер по охране продуктов от химических загрязнителей. Оптимальной формой подобного контроля является система мониторинга, т.е. планового регулярного слежения за загрязнением с компьютерной обработкой полученных данных по специально разработанной программе. Лабораторное исследование продуктов питания, а в отдельных случаях пищевого сырья и готовой пищи, на остаточные количества солей тяжелых металлов и мыщьяка осуществляется Роспотребнадзором в следующем порядке: Выборочно при плановых мероприятиях по контролю за соблюдением санитарных норм и правил при получении, изготовлении, хранении, транспортировке и реализации пищевых продуктов, при использовании новых нетрадиционных материалов для тары, упаковок, пищевого оборудования, посуды и др. При внеплановых мероприятиях по контролю при наличии следующих показаний: Возникновение или подозрение на возможность возникновения пищевых отравлений; Подозрение на химическое загрязнение пищевых продуктов, при котором они могут представлять опасность для здоровья населения; Несоблюдение санитарных правил при производстве, транспортировке, хранении и реализации пищевых продуктов; В порядке арбитража и сложных случаях при экспертизе крупных партий продуктов, требующих гигиенической компетенции; По поручению вышестоящих инстанций.     Распределение ДСПпищ. между продуктами Пищевым рационом Питьевой водой Обоснование ДСП; распределение его между ДПС пищ. И ДПС воды    Коррекция ПДК Схема 1. Схема гигиенических исследований по регламентированию ДСД и ПДК ЧХВ в продуктах питания Важное условие оптимизации деятельности лабораторной службы ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» - наличие специфических, чувствительных, хорошо воспроизводимых, доступных и удовлетворяющих другие требования практики методов исследований. В настоящее время для определения содержания солей тяжелых металлов и мышьяка в продуктах питания и продовольственном сырье используются гостированные чувствительные колориметрические методы и методы хроматографии в тонком слое. Значительными преимуществами перед ними обладают количественные физико-химические методы: газожидкостная хроматография, массоспектрометрия, порярография и др. Гигиеническое значение отдельных токсикантов, пути их поступления в пищевое сырье и продукты питания и основные клинические особенности отравления ими. Студенты должны гигиенических позиций рассмотреть основные токсиканты. Выяснить механизмы действия на организм человека отдельных вредных химических веществ и определить клинические особенности вызываемых ими острых и хронических отравлений. Необходимо отметить, что часть рассматриваемых элементов относят к жизненно необходимым – биомикроэлементам. Для большинства из них определена оптимальная физиологическая потребность. Ряд других элементов также биологически активны и могут стимулировать определенные физиологические процессы в организме (например, мышьяк – кроветворение), но жизненная необходимость их до сих пор не доказана. Все микроэлементы, даже жизненно необходимые, в определенных дозах токсичны. Особой токсичностью отличаются некоторые тяжелые металлы (ртуть, кадмий, свинец). Присутствие солей тяжелых металлов и мышьяка в пищевых продуктах в количествах, в 2-3 раза превышающие фоновые, нежелательно, а в превышающих ПДК – недопустимо. Порядок государственного контроля остаточных количеств солей тяжелых металлов и мышьяка в пищевых продуктах и государственного надзора за продовольственным сырьем и пищевыми продуктами в отношении содержания в них остаточных количеств данных загрязнителей. Обращается внимание на то, что как в процессе сельскохозяйственного производства продовольственного сырья, так и при производстве пищевых продуктов всю ответственность за соблюдением гигиенических регламентов содержания остаточных количеств солей тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и в пищевых продуктах несет производитель. Он обязан создать соответствующие условия на всех этапах технологического цикла, максимально снизив нагрузку на экосистему и обеспечив безопасность как продовольственного сырья, так и пищевых продуктов. Производитель контролирует регламентируемые уровни остаточных количеств солей тяжелых металлов и мышьяка в плановом порядке, проводя периодический и итоговый контроль их содержания в продукции в рамках производственного контроля. Критические контрольные точки производства пищевых продуктов: входной контроль сырья, контроль в ходе технологического процесса, контроль готовой продукции, Нормативно-технологическую документацию, документацию, подтверждающую качество и безопасность пищевой продукции. Уточняется, что санитарно-эпидемиологический надзор контролирует безопасность продовольствия, находящегося в обороте. Пути реализации продукции, загрязненной токсикантами. Обоснования гигиенических нормативов допустимых суточных доз и допустимого суточного потребления и расчет ПДК содержания токсикантов в пищевых продуктах. (см выше). Нормативная документация и санитарные правила и нормы - СанПиН 2.3.2.1078-01  Основные принципы оценки пригодности для питания населения партий пищевых продуктов с содержанием отдельных токсичных веществ выше регламентируемых уровней и возможные пути реализации этих продуктов. В случае превышения регламентируемых уровней (ПДК) решение о возможности использования данной партии принимает санитарно-эпидемиологическая служба в результате гигиенического анализа конкретной ситуации. Обращается внимание на то, что при принятии решения о судьбе такой партии во внимание принимается в первую очередь степень превышения ПДК, вид загрязнителя и его особенности биологического действия на организм человека, а также возможности дальнейшего хранения продукции или/и ее переработки. Пути реализации продуктов, загрязненных различными токсикантами, выбираются с учетом того, что для различных чужеродных химических веществ имеются свои оптимальные пути либо переработки продовольствия, либо иного использования, способствующие снижению в пищевом продукте остаточных количеств токсикантов. 10. Алгоритм проведения самостоятельной работы студентов в виде решения студентами проблемных ситуаций. Методическая литература, необходимая для выполнения самостоятельной работы: СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», М.: 2002 г. Студенты анализируют материалы, представленные в виде проблемных ситуаций. На основании полученных результатов студенты самостоятельно составляют проект экспертного заключения о пригодности/непригодности исследуемой продукции для целей питания. И определяют пути возможного использования партии продукта, содержащей тот или иной токсичный элемент выше регламентированных уровней. |