Курсовая работа по психологии. Курсовая работа Направление Педагогическое образование Направленность (профиль) Химия и биология

Скачать 320 Kb. Скачать 320 Kb.

|

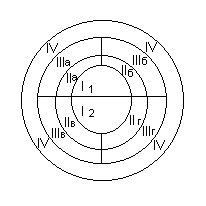

1 2 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ») Факультет естественнонаучного образования Кафедра химии и биологии Особенности мышления у успевающих и неуспевающих школьников Курсовая работа Направление «Педагогическое образование» Направленность (профиль) «Химия и биология» Дисциплина «Психология Выполнила: студентка 21 группы Дюсенова Жанаргуль Бакиджановна _______________________ (подпись)  Научный руководитель: Владимирова Светлана Викторовна, д.п.н., доцент О  ценка ________________ ценка ________________«__» _______________ 2016__г. _  ______________________ ______________________ (  подпись) подпись)Омск, 2016 Содержание:Введение 2 Глава I. Психологическая природа мышления. 4 1.1Мышление как познавательный процесс 4 1.2 Влияние мышления на успешность обучения 8 1.3 Понятие «неуспеваемость» в психолого- педагогической литературе 14 1.4 Психолого- педагогическая природа мышления 20 Глава II Эмпирическое исследование особенностей мышления у успевающих и неуспевающих школьников 24 2.1Планирование и организация исследования 24 2.2 Анализ результатов 25 2.3 Выводы 28 Заключение 29 Список литературы 31 Приложения 34 Ввeдeниe: Окpyжaющaя дeйcтвитeльнocть coдepжит бecкoнeчнoe чиcлo oбъeктoв, имeющиx cлoжнyю внyтpeннюю cтpyктypy. Чeлoвeк пocтoяннo cтaлкивaeтcя c тeм, чтo eмy eщё нe извecтнo, им нe пoзнaнo и тpeбyeт paбoты мышлeния. Мышлeниe нe дaнo чeлoвeкy oт poждeния. Онo фopмиpyeтcя вмecтe c paзвитиeм eгo дeятeльнocти и личнocти, пpoxoдя cтaдии oт oтнocитeльнo пpocтыx, дo бoлee cлoжныx. Мышлeниe включeнo пpaктичecки вo вce виды дeятeльнocти чeлoвeкa: тpyдoвyю, yчeбнyю, игpoвyю, xyдoжecтвeннyю, cпopтивнyю и т.д. Очeвиднo, чтo oнo игpaeт вaжнyю poль в paзвитии, oбyчeнии и тpyдe чeлoвeкa, в cтaнoвлeнии eгo кaк личнocти. Мышлeниe тecнo cвязaнo c дeйcтвиeм, пpaктичecкoй дeятeльнocтью.В пpoцecce мышлeния чeлoвeк aктивнo cooтнocит мeждy coбoй пpaктичecкий oпыт и yжe имeющиecя y нeгo знaния o вeщax, чтo пoзвoляeт eмy глyбжe пpoникaть в cyщнocть oбъeктa. Пocpeдcтвoм мышлeния чeлoвeк пoзнaёт миp, вoздeйcтвyя нa нeгo и измeняя. Мышлeниe зapoдилocь в тpyдoвoй дeятeльнocти чeлoвeкa кaк oдин из eё кoмпoнeнтoв, cвязaнный c пpeoдoлeниeм пpeгpaд нa пyти дocтижeния цeлeй, c пoиcкoм пyти иx дocтижeния. Онo игpaeт вaжнyю poль в жизни, oбyчeнии и тpyдe кaждoгo чeлoвeкa, в cтaнoвлeнии eгo кaк личнocти, влияeт нa paзвитиe oбщecтвa в цeлoм. Чтo тaкoe мышлeниe? Этoт вoпpoc и пpocтoй, и oднoвpeмeннo oчeнь тpyдный.Пpocтoй пoтoмy, чтo любoй чeлoвeк пpимepнo пpeдcтaвляeт ceбe, чeм «зaнимaeтcя» мышлeниe и кaкyю poль oнo игpaeт в нaшeй жизни: в xoдe мыcлитeльнoй дeятeльнocти мы oтгaдывaeм зaгaдки, peшaeм зaдaчи или пpoблeмы, пoнимaeм дpyг дpyгa и т.д. Нo вмecтe c тeм вoпpoc, чтo тaкoe мышлeниe,- вecьмa тpyдный и вo мнoгoм eщё нeяcный. Нaд eгo peшeниeм вoт yжe нe oднo тыcячeлeтиe бьютcя филocoфы, лoгики, пcиxoлoги и дpyгиe cпeциaлиcты. В cвязи c этим я peшилa изyчить этy тeмy и pacкpыть eё в дaннoй paбoтe. Объeкт: мышлeниe Пpeдмeт: ocoбeннocти мышлeния ycпeвaющиx и нeycпeвaющиx шкoльникoв. Цeль: выявить особенности мышлeния yчaщиxcя c paзличнoй ycпeвaeмocтью. Гипoтeзa: мышлeниe ycпeвaющиx шкoльникoв нaибoлee paзвитo, чeм мышлeниe нeycпeвaющиx шкoльникoв. В cooтвeтcтвии c oбъeктoм и пpeдмeтoм иccлeдoвaния были пocтaвлeны cлeдyющиe зaдaчи: 1. Выявить ocнoвныe пoдxoды в изyчeнии мышлeния. 2. Рacкpыть пcиxoлoгичecкиe ocoбeннocти мышлeния. 3. Выявить пcиxoлoгичecкyю cyщнocть мышлeния ycпeвaющиx и нeycпeвaющиx шкoльникoв. 4. Эмпиpичecким пyтём выявить ocoбeннocти мышлeния ycпeвaющиx и нeycпeвaющиx шкoльникoв. Мeтoд иccлeдoвaния: тecтиpoвaниe. Мeтoдики: «Сравнение понятий», «Изучение словесно-логического мышления». Бaзa иccлeдoвaния: Мясниковская cpeдняя oбщeoбpaзoвaтeльнaя шкoлa. В иccлeдoвaнии пpинялo yчacтиe 14 yчaщиxcя 12 – 13 лeт. ГЛАВАI. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МЫШЛЕНИЯ 1.1 Мышление как познавательный процесс Мышление – это познавательный процесс, обобщенно и опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного мира.1 Обобщенности способствует то, что мышление носит знаковый характер, выражается словом. Слово делает человеческое мышление опосредованным. Благодаря опосредованности оказывается возможным познать то, что непосредственно в восприятии не дано. Поэтому мышление даёт возможность устанавливать внутренние связи и отношения между предметами. Мыслительная деятельность получает информацию из чувственного познания. И через чувственное познание мышление непосредственно связывается с внешним миром. Материальной основой мышления является речь. Мысль опирается на свёрнутую внутреннюю речь. Ни одна сложная мысль не протекает без свёрнутых внутренних речевых процессов. Мышление включает ряд операций, таких как сравнение, анализ, синтез, обобщение, конкретизация и абстракция (Приложение2). С их помощью осуществляется проникновение вглубь той или иной стоящей перед человеком проблемы, рассматриваются свойства составляющих эту проблему элементов, находится решение задачи. Анализ – это расчленение целостной системы на взаимосвязанные подсистемы, каждая из которых является отдельным, определённым целым. Синтез – мысленное соединение в единое целое частей предмета или его признаков, полученных в процессе анализа. Сравнение характеризуется как более элементарный процесс, с которого, как правило, начинается познание. Представляет собой мысленное установление сходства или различия предметов по существенным или несущественным признакам.Абстрагирование – мысленное выделение одних признаков предмета и отвлечение от других. Часто задача состоит в выделении существенных признаков и отвлечении от несущественных, второстепенных. Обобщение – объединение в одну общность предметов и явлений по основным свойствам. Конкретизация выступает как операция, обратная обобщению. Она проявляется, например, в том, что из общего определения – понятия – выводится суждение о принадлежности единичных вещей и явлений определённому классу. К формам мышления относятся понятие, суждение и умозаключение. Основной формой выступает понятие. Понятие – это форма мышления, которая отображает существенные признаки предметов. Понятия могут быть общими и единичными, конкретными и абстрактными. Суждение – это форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о предметах, их признаках, их отношениях. Например, ученик Петров – отличник. Суждения могут быть истинными и ложными. Умозаключения – форма мышления, посредством которой из одного или нескольких истинных суждений по определённым правилам вывода получаем заключение. Умозаключения могут быть индуктивными и дедуктивными. Мышление – это особого рода теоретическая и практическая деятельность, предполагающая систему включенных в неё действий и операций ориентировочно-исследовательского, преобразовательного и познавательного характера. Теоретическое понятийное мышление – это такое мышление, пользуясь которым человек в процессе решения задачи обращается к понятиям, выполняет действия в уме, непосредственно не имея дела с опытом, получаемым при помощи органов чувств. Теоретическое понятийное мышление характерно для научных теоретических исследований. Теоретическое образное мышление отличается от понятийного тем, что материалом, который здесь использует человек для решения задачи, являются не понятия, суждения или умозаключения, а образы. Они или непосредственно извлекаются из памяти, или творчески воссоздаются воображением. Оба эти вида мышления – теоретическое понятийное и теоретическое образное – в действительности, как правило, сосуществуют. Они дополняют друг друга, раскрывают человеку разные, но взаимосвязанные стороны бытия. Теоретическое понятийное мышление даёт хотя и абстрактное, но вместе с тем наиболее точное, обобщённое отражение действительности. Теоретическое образное мышление позволяет получить конкретное субъективное её восприятие, которое не менее реально, чем объективно-понятийное. Без того или другого вида мышления наше восприятие действительности не было бы столь глубоким и разносторонним, точным и богатым разнообразными оттенками, каким оно является на деле. Особенность наглядно-действенного мышления заключается в том, что сам процесс мышления представляет собой практическую преобразовательную деятельность, осуществляемую человеком с реальными предметами. Основным условием решения задачи в данном случае являются правильные действия с соответствующими предметами. Этот вид мышления широко представлен у людей, занятых реальным производственным трудом, результатом которого является создание какого-либо конкретного материального продукта. Отличительная особенность следующего вида мышления – наглядно-образного – состоит в том, что мыслительный процесс в нём непосредственно связан с восприятием окружающей действительности человеком и без него совершаться не может. Проявляя наглядно-образное мышление, человек привязан к действительности, а сами необходимые для мышления образы представлены в его кратковременной и оперативной памяти. Данная форма мышления наиболее полно и развёрнуто представлена у детей дошкольного и младшего школьного возраста, а у взрослых – среди людей, занятых практической работой. Наглядно-образное и наглядно-действенное мышление представляют собой практическое мышление, а понятийное и образное – теоретическое. Разница между теоретическим и практическим видами мышления, по мнению Б.М. Теплова, состоит лишь в том, что «они по-разному связаны с практикой… Работа практического мышления в основном направлена на разрешение частных конкретных задач…, тогда как работа теоретического мышления направлена в основном на нахождение общих закономерностей». И теоретическое, и практическое мышление в конечном счёте связаны с практикой, но в случае практического мышления эта связь имеет более прямой, непосредственный характер. Практический ум, как правило, на каждом шагу нацелен на решение практической задачи, и его выводы непосредственно проверяются практикой здесь и теперь. Теоретический же ум выступает как опосредствованный: он проверяется на практике лишь в конечных результатах его работы. Кроме данных видов, существует ещё один вид мышления – словесно – логическое , когда у ребёнка появляются логически верные рассуждения: он использует операции. Таким образом, мышление – это познавательный процесс, обобщенно и опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного мира. Мышление включает такие операции как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация. К формам мышления относятся понятие, суждение и умозаключение, но основной формой выступает понятие, суждение и умозаключение, но основной формой выступает понятие. Основные виды мышления – это теоретическое (понятийное, словесно – логическое, образное) и практическое (наглядно – образное, наглядно – действенное, словесно – логическое). 1.2 Влияние мышления на успешность обучения Отставание – это невыполнение учащимися требований, которое имеет место на одном из промежуточных этапов внутри того отрезка учебного процесса, который служит временной рамкой для определения успеваемости. Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. В неуспеваемости, как продукте, синтезированы отдельные отставания. Она - итог процесса отставания. Многообразные отставания, если они не преодолены, разрастаются, перерастают друг с другом, образуют в конечном счете неуспеваемость.Задача состоит в том, чтобы не допустить переплетения отдельных отставаний. Это и есть предупреждение неуспеваемости.2 Имеются попытки тем или иным образом сгруппировать причины неуспеваемости. Так, например, А.М. Гельмонт поставил задачу соотнести причины неуспеваемости с ее категориями. Им выделены причины трех категорий неуспеваемости: глубокого и общего отставания (I), частичной, но относительно устойчивой неуспеваемости (II),эпизодической неуспеваемости (III). В качестве причин I категории неуспеваемости отмечены: низкий уровень предшествующей подготовки ученика; неблагоприятные обстоятельства разного рода (физические дефекты, болезнь, плохие бытовые условия, отдаленность места жительства от школы, отсутствие заботы родителей); недостатки воспитанности ученика (лень, недисциплинированность)% слабое умственное развитие ученика. Для II категории указаны: недоработки в предыдущих классах (отсутствие должной преемственности); недостаточный интерес ученика к изучаемому предмету, слабая воля к преодолению трудностей. Для III категории выявлены: недостатки преподавания, нерочность знаний, слабый текущий контроль; непостоянное посещение уроков, невнимательность на уроках, нерегулярное выполнение домашних задание.3 Ближе всех к решению задачи описания системы причинно – следственных связей неуспеваемости, отвечающей теоретическим требованиям, подошел Ю.К. Бабанский. Причины неуспеваемости Ю.К. Бабанский правомерно разделяет на причины внутреннего и внешнего плана. Условия внутреннего и внешнего плана не однородны – они представлены определенными группами явлений: особенно организма и особенности личности школьника составляют две взаимосвязанные группы явлений внутреннего плана в первом кругу. В условиях внешнего плана, наиболее непосредственно – воздействующих на особенности самого ученика, выделяются следующие группы явлений: бытовые и гигиенические условия жизни и деятельности ученика (в семье и в школе); особенности воспитания в семье. Следующий круг определяет те обстоятельства, следствием которых являются причины предыдущего круга. Здесь можно указать такие группы: причины недостатков бытового и гигиенического плана; условия, вызывающие недостатки учебно-воспитательного процесса в школе; условия, вызывающие недостатки воспитания в семье. Последующий круг должен раскрывать причины этих причин, идя ко все более общим социальным условиям жизни и развития детей. При изучении причин неуспеваемости большое внимание уделяется обычно дефектам умственного развития учащихся – слабости мыслительных операций, в том числе и операций творческой деятельности, неразвитости умственной и письменной речи, воображения, неумению школьников организовать свою психическую деятельность.  Схема 1. Причины неуспеваемости (по Бабанскому Ю.К.) Схема 1. Причины неуспеваемости (по Бабанскому Ю.К.)I– условия внутреннего плана II, III, IV – условия внешнего плана I1 – особенности организма школьника I2 – особенности личности школьника IIa – бытовые условия IIб – гигиенические условия в школе IIв- особенности воспитания в семье IIг – особенности обучения и воспитания в школе IIIа – причины недостатков бытовых условий IIIб – причины недостатков гигиенических условий в школе IIIв- условия, порождающие недостатки воспитания в семье IIIг – условия, порождающие недостатки учебно-воспитательного процесса. Однако дефекты общего развития, характерны для длительно неуспевающих учащихся, являются часто результатом запущенной в начальной школе неуспеваемости. Невыполнение самостоятельной работы, отказ отвечать на вопросы учителя, отвлечения на уроке могут быть вызваны недисциплинированностью, безответственным отношением к делу. При эпизодической неуспеваемости характерно равнодушие к школе. Ученик выполняет требования учителей, участвует в какой-то степени в работе и проявляет даже иногда активность, но все это только для того, чтобы не иметь неприятностей, не привлекать к себе внимание взрослых. Большим узлом является и учение только ради отметки, когда получение хорошей или удовлетворительной отметки («хотя бы троечку») становится единственной целью и ведущим мотивом работы.4 Многие ученые, в частности Дембеле Бабой, доказали в процессе исследований, что существует определенная взаимосвязь между уровнем проявления некоторых особенностей внимания, памяти, мышления и успеваемостью в школе. Л.Б. Ермолаева – Томина, И.А. Акопянц, В.К. Воеводкина считают, что для успешного овладения школьниками каждым предметом необходимо формировать у них определенные качества познавательных процессов. Так, при изучении русского языка в первую очередь надо развивать зрительную и двигательную память, точность, объем запоминаемого материала, дифференцированность, аналитичность, конкретность восприятия, операции анализа и обобщения; при изучении математики – конкретность, аналитичность, прогностичность восприятия, точность, прочность памяти, аналитические особенности, умение делать умозаключения.5 Е.С. Гобова, М. Гриндер связывают успеваемость с ведущей репрезентативной системой учащихся. Стиль школьного обучения меняется от класса к классу (начальная школа – кинестетический, средняя – аудиальный, старшая – визуальный). В связи с вышесказанным встает необходимость развития у учащихся всех каналов восприятия. Для более успешного обучения необходимо задействовать все три канала восприятия: визуальный, аудиальный, кинестетический. По мнению многих авторов, недостаточный уровень развития внимания также может стать причиной трудностей при освоении учебной программы. Исследования Т.М. Матюхиной, Т.А. Мельникова, Н.В. Гавриш показали, что взаимосвязь успеваемости по отдельным предметам и свойств внимания оказывается разной в группах внимательных и невнимательных второклассников. У невнимательных учеников большое влияние оказывает распределение внимания (определяется показателями точности), в меньшей степени обнаруживается зависимость успешности обучения от объема внимания. У невнимательных учеников связи свойств внимания с успешностью обучения грамотному письму носят хаотичный характер6. Признавая необходимость развития познавательных процессов с целью повышения успеваемости, ряд ученых придерживается следующей точки зрения: для успешного освоения многих школьных предметов учащиеся должны обладать высоким уровнем развития памяти, так как память – это важнейший познавательный процесс, который лежит в основе обучения. В младшем школьном возрасте идет интенсивное формирование приемов запоминания, поэтому именно в этот период целесообразно знакомить детей с приемами мнемотехники, помогающими запоминать материал. Многие авторы считают, что некоторые особенности развития мышления могут стать причиной неуспеваемости. Л.С. Выгодский полагает, что младший школьный возраст является сензитивным периодом для развития понятийного мышления. Формирование научных понятий в этом возрасте только начинается. В зависимости от восприятия и типа мышления всех детей можно условно разделить на «мыслителей», «практиков» и «художников». Учитель при построении урока должен ориентироваться на эту особенность ребенка. Например, при обучении «художников» урок лучше строить так, чтобы заинтересовать учеников, «мыслителям» необходимо предоставить схемы, таблицы, алгоритмы, «практикам» лучше конкретно расписать материал. Очень часто неуспеваемость трактуется как несоответствие подготовки учащихся обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков формировании опыта творческой деятельности и воспитанности познавательных отношений. Предупреждение неуспеваемости предполагает своевременное обнаружение и устранение всех ее элементов. Таким образом, и недостатки мышления необходимо выявлять и предупреждать, так как это тоже отрицательно сказывается на успеваемости младших школьников. 1.3 Понятие "неуспеваемость" в психолого-педагогической литературе Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и результаты обучения не соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям школы. Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, счета, слабо владеет интеллектуальными умениями анализа, обобщения и др. систематическая неуспеваемость ведет к педагогической запущенности, под которой понимается комплекс негативных качеств личности, противоречащих требованиям школы, общества. Это явление крайне нежелательное и опасное с моральной, социальной, экономической позиций. Педагогически запущенные дети часто бросают школу, пополняют группы риска. Неуспеваемость - сложное и многогранное явление школьной действительности, требующее разносторонних подходов при ее изучении. Неуспеваемость трактуется как несоответствие подготовки учащихся обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитанности познавательных отношений. Предупреждение неуспеваемости предполагает своевременное обнаружение и устранение всех ее элементов. М.А. Данилов связывает неуспеваемость с движущими силами процесса обучения, а именно его противоречиями. Он считает, что неуспеваемость возникает в тех случаях, когда противоречивое единство возможностей учащихся и того, что от них требуется, нарушаются.В. Оконь солидарен с М.А. Даниловым, потому что определяет неуспеваемость, как нарушение взаимодействия между участниками учебного процесса (учениками и учителями) и внешними условиями. Частные характеристики учебного труда даны в работе А.М. Гельмонта. Он указывает на разные уровни усвоения учебного материала. Под учебным материалом он имеет в виду параграфы учебника, а разные типы усвоения он соотносит с определённым уровнем смысловой переработки текста. А.М. Гельмонт делит учащихся на следующие группы. 1. Неуспевающие ученики, которые не могут следить за ходом объяснения учителя, имеют большие трудности при понимании текста учебника. 2. Неуспевающие учащиеся, которые частично справляются анализом-синтезом, например, только тогда, когда речь идёт о конкретных предметах, явлениях. Общим для той или иной группы является нежелание напрягать свои умственные силы, негативное отношение к более сложным формам и методам работы. К сожалению, в педагогике больше исследований сосредоточено на сформировавшейся, фиксированной неуспеваемости. Но чтобы знать и применять на педагогической практике формы и методы работы, направленные на предупреждение неуспеваемости, необходимо уловить момент, когда она только зарождается. Известна замечательная фраза: “Болезнь легче предупредить, чем лечить”. Думается, эта цитата применима не только к физическим недугам, но и к такому педагогическому явлению, как неуспеваемость. Наилучшие определения мы нашли в книге В.С. Цетлина “Неуспеваемость школьников и ее предупреждение". Вот строки из этой книги: “Под неуспеваемостью понимается несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания образования, фиксируемое по истечению какого-либо значительного отрезка процесса обучения - изучение темы, конец четверти, полугодия, года”. Здесь же В.С. Цетлин даёт определение отставанию. “Отставание - это невыполнение требований (или одного из них), которое имеет место на одном из промежуточных этапов внутри того отрезка учебного процесса, который служит временной рамкой для определения успеваемости. Слово “отставание" обозначает и процесс накапливания невыполнения требований, и каждый отдельный случай того невыполнения, т.е. один из моментов этого процесса. Отставание - это перерыв непрерывности”. Нельзя не согласиться с автором книги, что неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. Далее он указывает, что в неуспеваемости как продукте синтезированы отдельные отставания, она итог процесса отставания. Многообразные отставания, если они не преодолены, разрастаются, переплетаются друг с другом, образуют, в конечном счёте, неуспеваемость. В связи с этим задача предупреждения неуспеваемости состоит в том, чтобы не допустить эти разрастания, сразу устранять их. Неуспеваемость школьников закономерно связана с их индивидуальными особенностями и с теми условиями, в которых протекает их развитие. Важнейшим из этих условий педагогика признает обучение, и воспитание детей в школе. Исследование проблемы все более связывается с широким кругом социальных вопросов, предполагает использование данных всех наук о человеке, индивиде, личности. Именно дидактика призвана дать определение неуспеваемости, что эта задача не может быть решена другими науками, так как понятие неуспеваемости есть, прежде всего, дидактическое понятие, связанное с основными категориями дидактики - содержанием и процессом обучения. Хотя задача раскрытия сущности неуспеваемости в литературе не поставлена, во многих работах можно обнаружить подходы к ее решению. Один из этих подходов состоит в анализе условий, порождающих неуспеваемость. Так, А.А. Бударный связывает неуспеваемость с движущими силами процесса обучения - его противоречиями. Согласно этой позиции, в тех случаях, когда противоречивое единство возможностей учащихся и того, что от них требуется, нарушается, возникает неуспеваемость.7 Сходные мысли высказывает П.П. Блонский, который определяет неуспеваемость как нарушение взаимодействия между учениками, учителями и внешними условиями.8 Однако исследования, выполненные в русле этого подхода, нельзя считать достаточными, они направлены на выяснение внешних связей явления и оставляют в тени его внутреннее строение. Отставание - это невыполнение требований (или одного из них), которое имеет место на одном из промежуточных этапов внутри того отрезка учебного процесса, который служит временной рамкой для определения успеваемости. Слово "отставание" обозначает и процесс накапливания невыполнений требований, и каждый отдельный случай такого невыполнения, т.е. один из моментов этого процесса. Противоречивость такого понимания и терминологии заложена в самой сущности исследуемого явления: процесс отставания складывается из актов отставания. Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. В неуспеваемости как продукте синтезированы отдельные отставания, она итог процесса отставания. Многообразные отставания, если они не преодолены, разрастаются, переплетаются друг с другом, образуют, в конечном счете, неуспеваемость. Для ответа на вопрос, почему возможно отставание, мы должны, прежде всего, разобрать факторы успеваемости. Изучение соответствующих научных данных позволило выделить три основных фактора успеваемости: требования к учащимся, вытекающие из целей школы; психофизические возможности учащихся; социальные условия их жизни, воспитания и обучения в школе и вне школы. Требования к учащимся составляют основу для разработки контрольных заданий и критериев оценок. Требования содержания образования только тогда могут быть выполнимыми, когда они не превышают физических и психических возможностей школьников и находятся в соответствии с условиями обучения и воспитания детей. В возможностях детей различают две тесно связанные друг с другом стороны - физические возможности (состояние организма его развитие) и психические (развитие мышления, памяти, воображения, восприятия, внимания). При разработке требований к учащимся специалисты каждого учебного предмета ориентируются на некую норму возможностей детей того или иного школьного возраста. Психофизические возможности детей изменяются, совершенствуются под влиянием социальных условий, в том числе и влиянием учебно-воспитательной работы школы. Содержание и методы обучения повышают (а иногда задерживают, понижают) возможности учащихся.9 Социальные условия (в широком смысле слова) как фактор - успеваемости также взаимодействуют с возможностями детей. Это условия, в которых дети живут, учатся, воспитываются, бытовые условия, культурный уровень родителей и окружающей среды, наполняемость классов, оборудование школы, квалификация учителей, наличие и качество учебной литературы и многое другое. И этот фактор так или иначе учитывается при определении содержания обучения. Одни и те же условия обучения и воспитания по-разному воздействуют на детей, воспитывающихся в разных условиях, имеющих различия в организме, в общем развитии. Не только обучение, но и вся жизнь ребенка влияет на формирование его личности, и развитие личности не совершается под влиянием одних внешних условий. В определении элементов неуспеваемости необходимо опираться на дидактическую, методическую и психологическую литературу, использовав программы и учебники, а также результаты наблюдений педагогического процессов. Необходимо исходить из того, что предписанное школе содержание обучения выражено не только в программах и учебниках, но и в разъясняющей их литературе. Методические материалы, программы и учебники раскрывают конкретное содержание каждого предмета и частично - общие принципы и идеи, положенные в их основу. Психологическая и педагогическая литература разъясняет цели и задачи, нового содержания, его особенности. В качестве элементов неуспеваемости выступают следующие недостатки учебной деятельности школьника: 1) не владеет минимально необходимыми операциями творческой деятельности, комбинирование и использование в новой ситуации имеющихся знаний, умений и навыков); 2) не стремится получать новые знания теоретического характера; 3) избегает трудностей творческой деятельности, пассивен при столкновении с ними; 4) не стремится к оценке своих достижений; 5) не стремится расширять свои знания, совершенствовать умения и навыки; 6) не усвоил понятий в системе. Указанные черты составляют признаки понятия "неуспеваемость" для тех учебных предметов, в которых ведущая роль принадлежит деятельности творческого характера, основанной на знаниях, умениях и навыках. Неуспеваемость, как итог, характеризуется наличием всех элементов. В процессе же обучения могут возникнуть отдельные ее элементы, они-то и предстают как отставания. Таким образом, под неуспеваемостью понимается несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания образования, фиксируемое по истечении какого-либо значительного отрезка процесса обучения (например: цепочки уроков, посвященных изучению одной темы или раздела курса, учебной четверти, полугодия, года). Чтобы учитель мог выделить процесс неуспеваемости у школьника, ему необходимо знать психологические особенности неуспевающих школьников. В следующей главе мы рассмотрим психологические особенности неуспевающих школьников 1.4 Психолого-педагогическая природа мышления. Типы и виды мышления. Индивидуальные особенности мышления. В определении типов мышления существуют различные подходы. По степени развёрнутости решаемых задач выделяют мышление дискурсивное (умозаключающее) и интуитивное – мгновенное, характеризующееся минимальной осознанностью. По характеру решаемых задач мышление подразделяют на теоретическое (концептуальное) и практическое, осуществляемое на основе социального опыта и эксперимента. Теоретическое в то же время делится на понятийное и образное, а практическое мышление на наглядно-образное и наглядно-действенное. Теоретическое понятийное мышление – это такое мышление, пользуясь которым человек в процессе решения задач обращается к понятиям, выполняет действия в уме, непосредственно не имея дела с опытом, получаемым при помощи органов чувств. Он обсуждает и ищет решение задачи с начала и до конца в уме, пользуясь готовыми знаниями, полученными другими людьми, выраженными в понятийной форме, суждениях, умозаключениях. Теоретическое понятийное мышление характерно для научных теоретических исследований. Теоретическое образное мышление отличается от понятийного тем, что материалом, который здесь использует человек для решения задачи, являются не понятия, суждения или умозаключения, а образы. Они или непосредственно извлекаются из памяти, или творчески воссоздаются воображением. Таким мышлением пользуются работники литературы, искусства, вообще люди творческого труда, имеющие дело с образами. Отличительная особенность наглядно-образного мышления – состоит в том, что мыслительный процесс в нём непосредственно связан с восприятием мыслящим человеком окружающей действительности и без него совершаться не может. Наглядно-действенное мышление опирается на непосредственное восприятие предметов, реальное преобразование ситуации в процессе действий с предметами. Наглядно-образное мышление характеризуется опорой на представления и образы. Его функции связаны с представлением ситуаций и изменениями в них, которые человек хочет получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию. В отличие от наглядно-действенного мышления оно преобразуется лишь в плане образа (Ж.Пиаже). Словесно-логическое мышление осуществляется при помощи логических операций с понятиями. Внутри этого типа различают следующие виды мышления: теоретическое, практическое, аналитическое, реалистическое, аутистическое, продуктивное, репродуктивное, непроизвольное и произвольное. Аналитическое (логическое) мышление носит временной, структурный (этапный) и осознаваемый характер. Реалистическое мышление направлено на внешний мир и регулируется законами логики. Аутистическое мышление связано с реализацией желаний человека. Продуктивное – это воссоздающее мышление на основе новизны в мыслительной деятельности, а репродуктивное – это воспроизводящее мышление по заданному образу и подобию. Непроизвольное мышление предполагает трансформацию образов сновидения, а произвольное – целенаправленное решение мыслительных задач. Мышление имеет ярко выраженный индивидуальный характер. Особенности индивидуального мышления проявляются в разных соотношениях видов и форм, операций и процедур мыслительной деятельности. Важнейшими качествами мышления являются следующие. Самостоятельность мышления – умение выдвигать новые задачи и находить пути их решения, не прибегая к помощи других людей. Инициативность – постоянное стремление самому искать и находить пути и средства разрешения задачи. Глубина – способность проникать в сущность вещей и явлений, понимать причины и глубинные закономерности. Широта – способность видеть проблемы многосторонние, во взаимосвязи с другими явлениями. Быстрота – скорость решения задач, лёгкость в воспроизведении идей. Оригинальность – способность производить новые идеи, отличные от общепринятых. Пытливость – потребность всегда находить наилучшее решение поставленных задач и проблем. Критичность – объективная оценка предметов и явлений, стремление подвергать сомнению гипотезы и решения. Торопливость – непродуманность аспектов всестороннего исследования проблемы, выхватывание из неё лишь отдельных сторон, высказывание неточных ответов и суждений. Мышление носит потребностно - мотивированный и целенаправленный характер. Все операции мыслительного процесса вызваны потребностями, мотивами, интересами личности, её целями и задачами. Нельзя забывать, что мыслит не мозг сам по себе, а человек, личность в целом. Большое значение имеют активное стремление человека к развитию своего интеллекта и готовность активно использовать его в полезной деятельности. Одной из сложных проблем обучения в школе и вузе (особенно техническом) является акцент на развитие формально – логического мышления в ущерб мышлению образному. В результате учащиеся и студенты становятся как бы закрепощёнными собственным формально – логическим мышлением: стремление к творчеству, высокие духовные запросы кажутся некоторым из них абсолютно ненужными. Необходимо, чтобы оба этих типа мышления развивались гармонично, чтобы образное мышление не оказывалось скованным рассудочностью, чтобы не иссякал творческий потенциал человека. По мнению Д. Гилфорда, творческое мышление имеет следующие особенности:оригинальность и необычность идей, их интеллектуальная новизна; способность проявления семантической гибкости, т.е. умение видеть объект под новым углом зрения; образная адаптивная гибкость, т.е. способность изменить восприятие, чтобы видеть все стороны объекта, скрытые от наблюдения; семантическая спонтанная гибкость при сопоставлении различных идей. Серьёзным препятствием на пути к творческому мышлению становятся приверженность старым методам решения: склонность к конформизму, боязнь показаться глупым и смешным, экстравагантным и агрессивным; страх ошибиться и страх критики; завышенная оценка собственных идей; высокий уровень тревожности; психическая и мышечная напряжённость. Условиями успешного решения творческих задач являются более частое обнаружение и применение новых способов; успешное преодоление сложившихся стереотипов; умение идти на риск, освободившись от страха и защитных реакций; сочетание оптимальной мотивации и соответствующего уровня эмоционального возбуждения; разнообразие и разнонаправленность знаний и умений, ориентирующих мышление на новые подходы. 1 2 |