Лк-гумор регул-частн. Лекция 2 от 20 апреля 2002 г. Гуморальная регуляция физиологических функций

Скачать 262 Kb. Скачать 262 Kb.

|

|

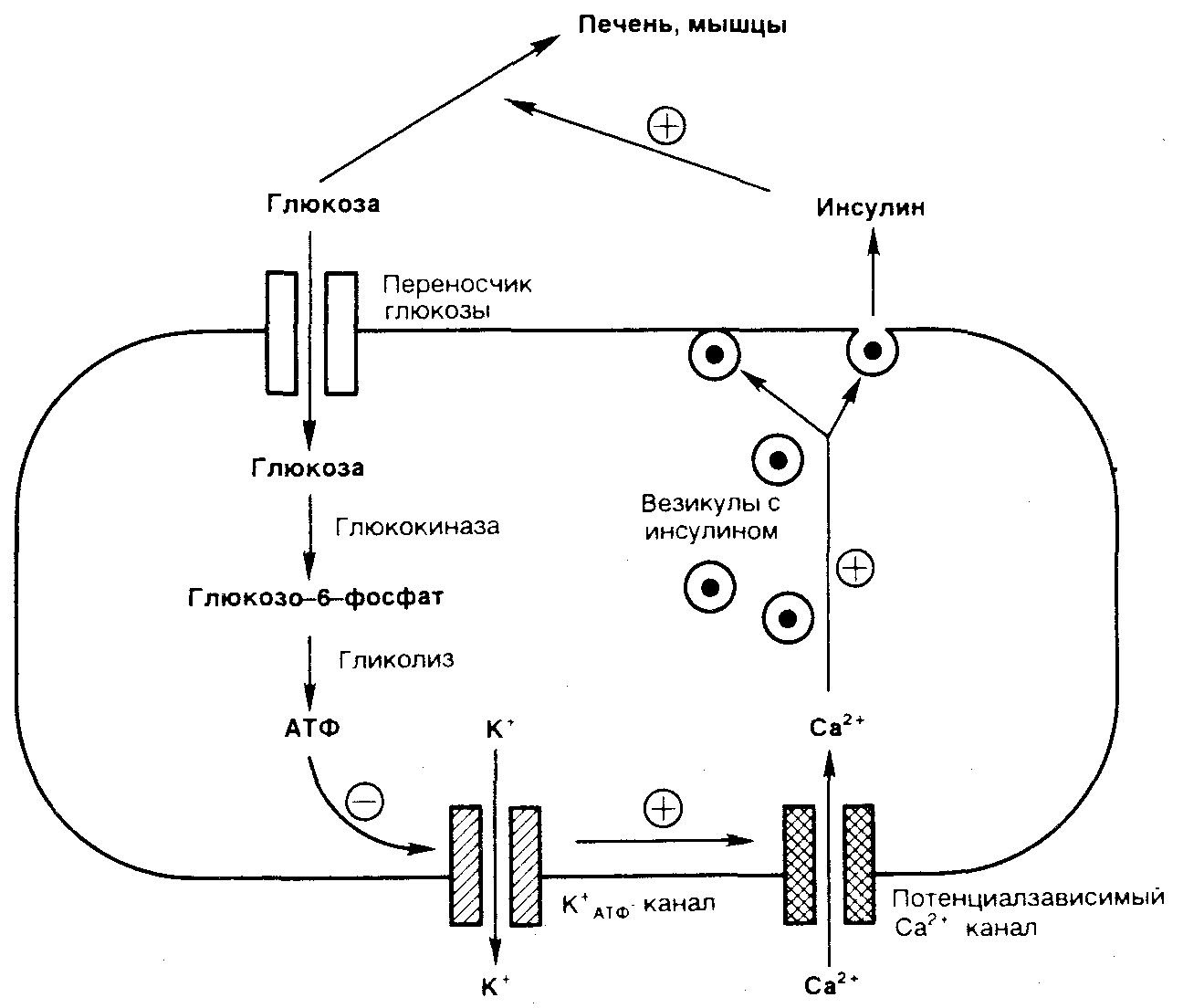

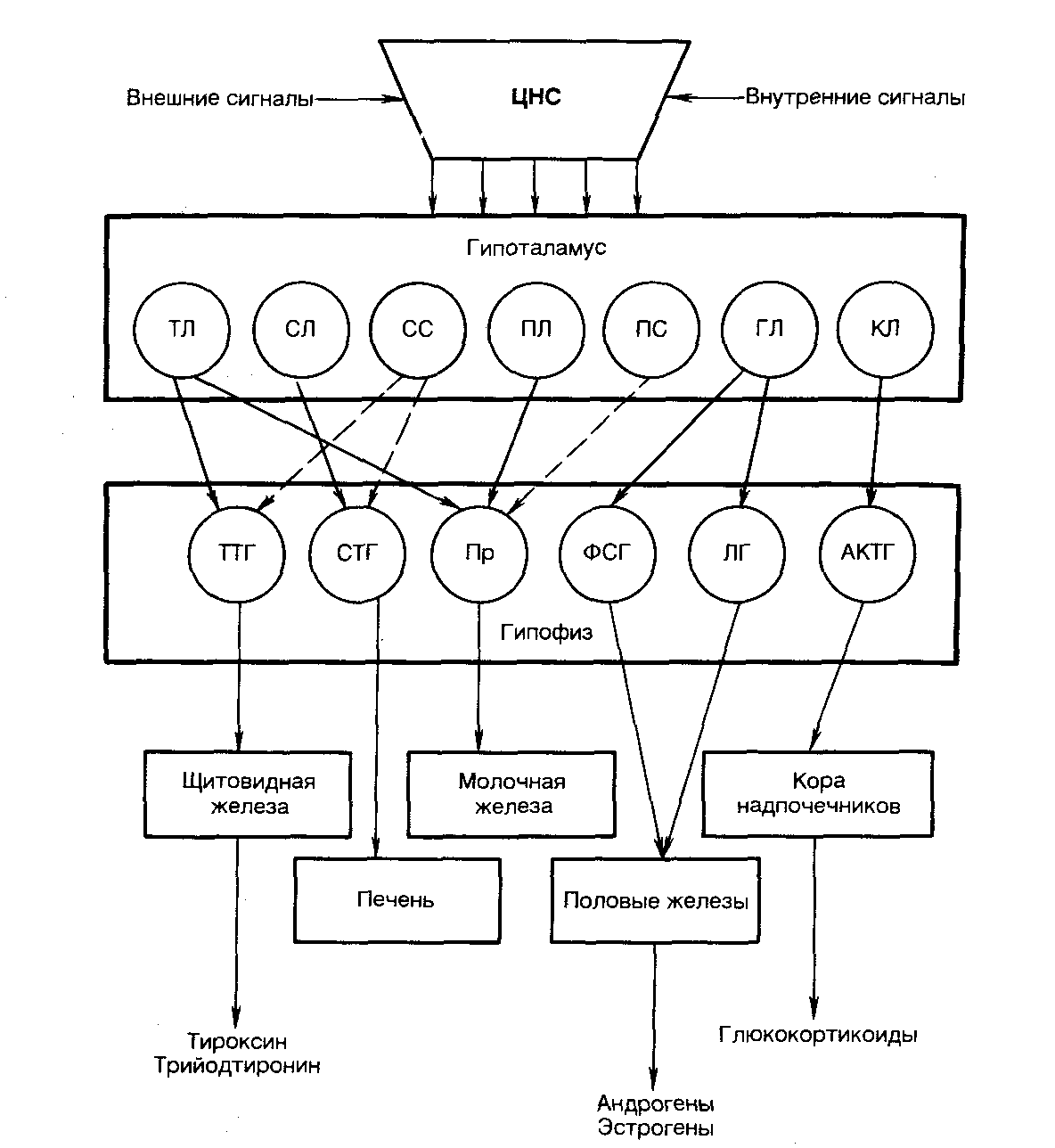

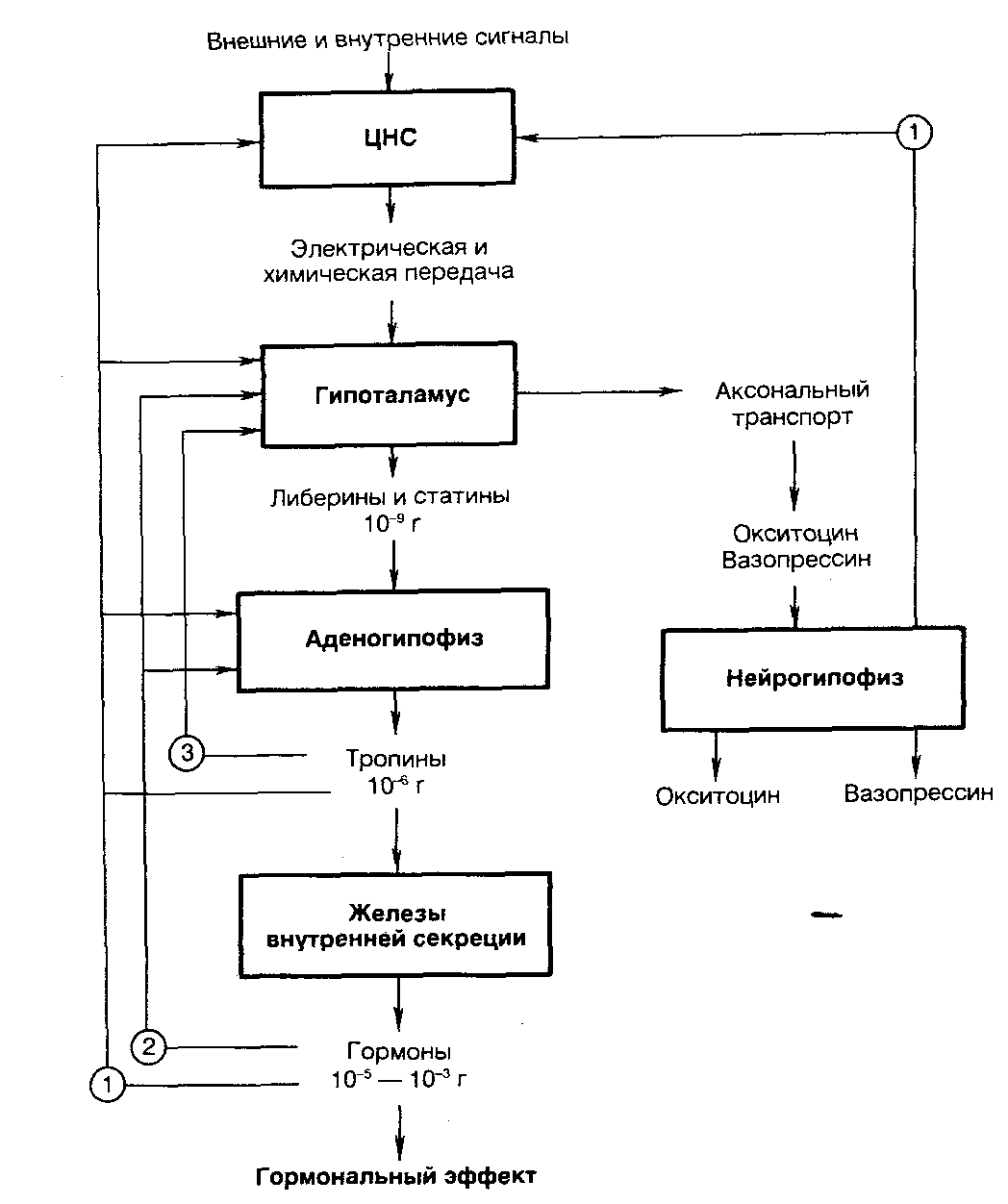

Лекция №2 от 20 апреля 2002 г. ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ Функциональная активность эндокринной железы может регулироваться «субстратом», на который направлено действие гормона. Так, глюкоза стимулирует секрецию инсулина из ‑клеток панкреатических островков (островки Лангерганса), а инсулин понижает концентрацию глюкозы в крови, активируя ее транспорт в мышцы и печень. Это происходит следующим образом. Глюкоза входит в ‑клетки поджелудочной железы через переносчик глюкозы и сразу же фосфорилируется глюкокиназой, после чего вовлекается в гликолиз. Образующийся при этом АТФ ингибирует калиевые каналы, вследствие чего снижается мембранный потенциал ‑клеток и активируются потенциалзависимые кальциевые каналы. Входящий в ‑клетку кальций стимулирует слияние везикул, содержащих инсулин, с плазматической мембраной и секрецию инсулина. Инсулин активирует перенос глюкозы в печень, сердце и скелетные мышцы, вследствие чего уровень глюкозы в крови снижается, замедляется ее вход в ‑клетки и уменьшается секреция инсулина (рис. 5.1).  Рис. 5.1. Регуляция уровня гормона в крови по механизму обратной связи. Объяснение в тексте. Такой же механизм лежит в основе секреции паратгормона (паратиреоидный гормон, паратирин) и кальцитонина. Оба гормона влияют на концентрацию кальция и фосфатов в крови. Паратиреоидный гормон вызывает выход минеральных веществ из кости и стимулирует реабсорбцию кальция в почках и кишечнике, в результате чего возрастает концентрация кальция в плазме крови. Кальцитонин, напротив, стимулирует поступление кальция и фосфатов в костную ткань, в результате чего концентрация минеральных веществ в крови снижается. При высокой концентрации кальция в крови подавляется секреция паратиреоидного гормона и стимулируется секреция кальцитонина. В случае снижения концентрации кальция в крови секреция паратиреоидного гормона усиливается, а кальцитонина — ослабляется. Такая регуляция постоянства внутренней среды организма, происходящая по принципу отрицательной обратной связи, очень эффективна для поддержания гомеостаза, однако не может выполнять все задачи адаптации организма. Например, кора надпочечников продуцирует стероидные гормоны в ответ на голод, болезнь, эмоциональное возбуждение и т.п. Чтобы эндокринная система могла «отвечать» на свет, звуки, запахи, эмоции и т.д., должна существовать связь между эндокринными железами и нервной системой. Основные связи между нервной и эндокринной системами регуляции осуществляются посредством взаимодействия гипоталамуса и гипофиза (рис. 5.2). Нервные импульсы, приходящие в гипоталамус, активируют секрецию так называемых рилизинг‑факторов (либеринов и статинов): тиреолиберина, соматолиберина, пролактолиберина, гонадолиберина и кортиколиберина, а также соматостатина и пролактостатина. Мишенью для либеринов и статинов, секретируемых гипоталамусом, является гипофиз. Каждый из либерияов взаимодействует с определенной популяцией клеток гипофиза и вызывает в них синтез соответствующих тропинов: тиреотропина, соматотропного гормона (соматотропин — гормон роста), пролактина, гонадотропного гормона, (гонадотропины — лютеинизирующий и фолликулостимулирующий), а также адренокортикотропного гормона (АКТГ, кортикотропин). Статины оказывают на гипофиз влияние, противоположное действию либеринов, — подавляют секрецию тропинов. Тропины, секретируемые гипофизом, поступают в общий кровоток и, попадая на соответствующие железы, активируют в них секреторные процессы.  Рис. 5.2. Регуляция активности эндокринных желез центральной нервной системой при участии гипоталамуса и гипофиза. ТЛ — тиреолиберин; СЛ — соматолибсрин; СС — соматостатин; ПЛ — пролактолибсрии; ГЛ — гонадолибсрин; КЛ — кортиколибсрин; ТТГ — тирсотропный гормон; СТГ — соматотропный гормон (гормон роста); Пр — пролактин; ФСГ — фолликулостимулирующий гормон; ЛГ — лютеинизирующий гормон; АКТГ — адренокортикотропный гормон. Сплошными стрелками обозначено активирующее, пунктирными — ингибирующсе влияние. Молекула соматолиберина является самой крупной среди либеринов, она состоит из 15 аминокислотных остатков; самая маленькая молекула — трипептид — у тиреолиберина. Молекулы тропинов, образующихся в гипофизе, содержат от 13 до 198 аминокислотных остатков.  Рис. 5.3. Прямые и обратные связи в нейроэндокринной системе регуляции. 1 — медленно развивающееся и продолжительное ингибирование секреции гормонов и нейромедиаторов, а также изменение поведения и формирование памяти; 2 — быстро развивающееся, но продолжительное ингибирование; 3 — кратковременное ингибирование. Регуляция деятельности гипофиза и гипоталамуса, кроме сигналов, идущих «сверху вниз», осуществляется гормонами «исполнительных» желез (рис. 5.3). Эти «обратные» сигналы поступают в гипоталамус и затем передаются в гипофиз, что приводит к изменению секреции соответствующих тропинов. После удаления или атрофии эндокринной железы стимулируется секреция соответствующего тропного гормона; при гиперфункции железы секреция соответствующего тропина подавляется. Обратные связи не только позволяют регулировать концентрацию гормонов в крови, но и участвуют в дифференцировке гипоталамуса в онтогенезе. Образование половых гормонов в женском организме происходит циклически, что объясняется циклической секрецией гонадотропных гормонов. Синтез этих гормонов контролируется гипоталамусом, образующим рилизинг-фактор этих тропинов (гонадолиберин). Если самке пересадить гипофиз самца, то пересаженный гипофиз начинает функционировать циклично. Половая дифференцировка гипоталамуса происходит под действием андрогенов. Если самца лишить половых желез, продуцирующих андрогены, то гипоталамус будет дифференцироваться по женскому типу. В железах внутренней секреции иннервированы, как правило, только сосуды, а эндокринные клетки изменяют свою биосинтетическую и секреторную активность лишь под действием метаболитов, кофакторов и гормонов, причем не только гипофизарных. Так, ангиотензин II стимулирует синтез и секрецию альдостерона. Отметим также, что некоторые гормоны гипоталамуса и гипофиза могут образовываться не только в этих тканях. Например, соматостатин (гормон гипоталамуса, ингибирующий образование и секрецию гормона роста) обнаружен также в поджелудочной железе, где он подавляет секрецию инсулина и глюкагона. Большинство нервных и гуморальных путей регуляции сходится на уровне гипоталамуса и благодаря этому в организме образуется единая нейроэндокринная регуляторная система. К клеткам гипоталамуса подходят аксоны нейронов, расположенных в коре больших полушарий и подкорковых образованиях. Эти аксоны секретируют различные нейромедиаторы, оказывающие на секреторную активность гипоталамуса как активирующее, так и тормозное влияние. Поступающие из мозга нервные импульсы гипоталамус «превращает» в эндокринные стимулы, которые могут быть усилены или ослаблены в зависимости от гуморальных сигналов, поступающих в гипоталамус от желез и тканей, подчиненных ему. Тропины, образующиеся в гипофизе, не только регулируют деятельность подчиненных желез, но и выполняют самостоятельные эндокринные функции. Например, пролактин оказывает лактогенное действие, а также тормозит процессы дифференцировки клеток, повышает чувствительность половых желез к гонадотропинам, стимулирует родительский инстинкт. Кортикотропин является не только стимулятором стероидогенеза, но и активатором липолиза в жировой ткани, а также важнейшим участником процесса превращения в мозге кратковременной памяти в долговременную. Гормон роста может стимулировать активность иммунной системы, обмен липидов, сахаров и т.д. В задней доле гипофиза (нейрогипофиз) депонируются антидиуретический гормон (вазопрессин) и окситоцин (см. рис. 5.3). Первый вызывает задержку воды в организме и повышает тонус сосудов, второй стимулирует сокращение матки при родах и секрецию молока. Оба гормона синтезируются в гипоталамусе, затем транспортируются по аксонам в заднюю долю гипофиза, где депонируются и потом секретируются в кровь. Характер процессов, протекающих в ЦНС, во многом определяется состоянием эндокринной регуляции. Так, андрогены и эстрогены формируют половой инстинкт, многие поведенческие реакции. Очевидно, что нейроны, точно так же как и другие клетки нашего организма, находятся под контролем гуморальной системы регуляции. Нервная система, эволюционно более поздняя, имеет как управляющие, так и подчиненные связи с эндокринной системой. Эти две регуляторные системы дополняют друг друга, образуют функционально единый механизм, что обеспечивает высокую эффективность нейрогуморальной регуляции, ставит ее во главе систем, согласующих все процессы жизнедеятельности в многоклеточном организме. 5.2. ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ Железами внутренней секреции, или эндокринными железами, являются специализированные органы, которые выделяют образующиеся в них продукты секреции непосредственно в кровь или тканевую жидкость. В настоящее время к эндокринным железам относят гипофиз, щитовидную железу, околощитовидные железы, корковое и мозговое вещество надпочечников, островковый аппарат поджелудочной железы, половые железы, тимус, и эпифиз. Эндокринной активностью обладает также плацента. Кроме того, эндокринные клетки могут присутствовать в некоторых других органах и тканях, в частности в пищеварительном тракте, почках, сердечной мышце, вегетативных ганглиях. Эти клетки образуют так называемую диффузную эндокринную систему. Общей функцией для всех желез внутренней секреции является выработка гормонов. 5.2.2. Гипофиз В гипофизе выделяют переднюю (аденогипофиз) и заднюю (нейрогипофиз) доли. У многих животных представлена также промежуточная доля (pars intermedia), однако у человека она практически отсутствует. В аденогипофизе вырабатывается 6 гормонов, из них 4 являются тройными (адренокортикотропный гормон, или кортикотропин, тиреотропный гормон, или тиреотропин, и 2 гонадотропина — фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны), а 2 — эффекторными (соматотропный гормон, или соматотропин, и пролактин). В нейрогипофизе происходит депонирование окситоцина и антидиуретического гормона (вазопрессин). Синтез этих гормонов осуществляется в супраоптическом и паравентрикулярном ядрах гипоталамуса. Нейроны, составляющие эти ядра, имеют длинные аксоны, которые в составе ножки гипофиза образуют гипоталамо‑гипофизарный тракт и достигают задней доли гипофиза. Синтезированные в гипоталамусе окситоцин и вазопрессин доставляются в нейрогипофиз путем аксонального транспорта с помощью специального белка‑переносчика, получившего название «нейрофизин». Гормоны аденогипофиза. Адренокортикотропный гормон, или кортикотропин. Основной эффект этого гормона выражается в стимулирующем действии на образование глюкокортикоидов в пучковой зоне коркового вещества надпочечников. В меньшей степени выражено влияние гормона на клубочковую и сетчатую зоны. Кортикотропин ускоряет стероидогенез и усиливает пластические процессы (биосинтез белка, нуклеиновых кислот), что приводит к гиперплазии коркового вещества надпочечников. Оказывает также вненадпочечниковое действие, проявляющееся в стимуляции процессов липолиза, анаболическом влиянии, усилении пигментации. Влияние на пигментацию обусловлено частичным совпадением аминокислотных цепей кортикотропина и меланоцитостимулирующего гормона. Выработка кортикотропина регулируется кортиколиберином гипоталамуса. Тиреотропный гормон, или тиреотропин. Под влиянием тиреотропина стимулируется образование в щитовидной железе тироксина и трийодтиронина. Тиреотропин увеличивает секреторную активность тиреоцитов за счет усиления в них пластических процессов (синтез белка, нуклеиновых кислот) и увеличенного поглощения кислорода. В результате ускоряются практически все стадии биосинтеза гормонов щитовидной железы. Под влиянием тиреотропина активируется работа «йодного насоса», усиливаются процессы йодирования тирозина. Кроме того, увеличивается активность протеаз, расщепляющих тиреоглобулин, что способствует высвобождению активного тироксина и трийодтиронина в кровь. Выработка тиреотропина регулируется тиреолиберином гипоталамуса. Гонадотропные гормоны, или гонадотропины. В аденогипофизе вырабатывается 2 гонадотропина — фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ). ФСГ действует на фолликулы яичников, ускоряя их созревание и подготовку к овуляции. Под влиянием ЛГ происходит разрыв стенки фолликула (овуляция) и образуется желтое тело. ЛГ стимулирует выработку прогестерона в желтом теле. Оба гормона влияют также на мужские половые железы. ЛГ действует на яички, ускоряя выработку тестостерона в интерстициальных клетках — гландулоцитах (клетки Лейдига). ФСГ действует на клетки семенных канальцев, усиливая в них процессы сперматогенеза. Регуляция секреции гонадотропинов осуществляется гипоталамическим гонадолиберином. Существенное значение имеет также механизм отрицательной обратной связи — секреция обоих гормонов тормозится при повышенном содержании эстрогенов и прогестерона в крови; выработка ЛГ уменьшается при увеличении продукции тестостерона. Соматотропный гормон, или соматотропин. Является гормоном, специфическое действие которого проявляется в усилении процессов роста и физического развития. Органами-мишенями для него являются кости, а также образования, богатые соединительной тканью, — мышцы, связки, сухожилия, внутренние органы. Стимуляция процессов роста осуществляется за счет анаболического действия соматотропина. Последнее проявляется в усилении транспорта аминокислот в клетку, ускорении процессов биосинтеза белка и нуклеиновых кислот. Одновременно происходит торможение реакций, связанных с распадом белка. Вероятной причиной этого эффекта является наблюдающаяся под действием соматотропина усиленная мобилизация жира из жировых депо с последующим использованием жирных кислот в качестве основного источника энергии. В связи с этим определенное количество белка сберегается от энергетических трат, поэтому скорость катаболизма белков снижается. Поскольку в этой ситуации процессы синтеза белка преобладают над процессами его распада, в организме происходит задержка азота (положительный азотистый баланс). Благодаря анаболическому действию соматотропин стимулирует активность остеобластов и способствует интенсивному образованию белковой матрицы кости. Кроме того, усиливаются также процессы минерализации костной ткани, в результате чего в организме происходит задержка кальция и фосфора. Несмотря на то что в организме соматотропин активно стимулирует образование костной и хрящевой ткани, при введении данного гормона в изолированную культуру клеток заметного усиления роста последних обычно не наблюдается. В связи с этим возникло предположение, что стимуляция процессов роста, наблюдаемая в условиях целостного организма, не является результатом прямого действия этого гормона. Скорее всего под действием соматотропина происходит образование определенных посредников, влияние которых и приводит к анаболическому эффекту. Данные посредники получили название «соматомедины». К настоящему времени идентифицировано по крайней мере 4 различных соматомедина. Все они по своей химической структуре являются белками, образование которых происходит в печени под влиянием соматотропина. Показано, что нарушение синтеза соматомединов может приводить к задержке роста и физического развития, хотя концентрация соматотропина в плазме крови при этом может оставаться нормальной или даже повышенной. Влияние соматомединов на углеводный обмен соответствует эффектам, наблюдаемым при введении инсулина, поэтому их называют также «инсулиноподобные факторы роста». Соматотропин обладает выраженным действием на углеводный обмен. Под влиянием данного гормона увеличивается содержание глюкозы в плазме крови. Механизм данного эффекта имеет несколько объяснений. Прежде всего тормозится использование глюкозы на энергетические траты, поскольку, как указывалось выше, основным источником энергии в данных условиях являются жирные кислоты. Кроме того, гормон роста тормозит утилизацию глюкозы в тканях и снижает их чувствительность к действию инсулина. Под влиянием соматотропина увеличивается также активность фермента инсулиназы. Этот гормон обладает «диабетогенным» эффектом. Наблюдаемая при его введении гипергликемия является стимулом для выработки инсулина β‑клетками поджелудочной железы. Выработка инсулина увеличивается также и за счет прямого стимулирующего влияния соматотропина на β‑клетки. В результате может произойти истощение их секреторной функции, которое в сочетании с повышенной активностью инсулиназы приводит к развитию так называемого гипофизарного диабета. Секреция гормона роста регулируется соматолиберином и соматостатином, которые вырыбатываются в гипоталамусе. Отмечено усиление выработки соматотропина при стрессорных воздействиях, истощении запасов белка в организме. Увеличение секреции происходит также при сниженном содержании глюкозы и жирных кислот в плазме крови. Пролактин. Эффекты этого гормона заключаются в следующем: 1) усиливаются пролиферативные процессы в молочных железах и ускоряется их рост; 2) усиливаются процессы образования и выделения молока. Секреция пролактина возрастает во время беременности и стимулируется рефлекторно при кормлении грудью. Благодаря специфическому действию на молочную железу пролактин называют маммотропным гормоном; 3) увеличивается реабсорбция натрия и воды в почках, что имеет значение для образования молока. В этом отношении он является синергистом альдостерона; 4) стимулируются образование желтого тела и выработка им прогестерона. Продукция пролактина регулируется посредством выработки в гипоталамусе пролактостатина и пролактолиберина. |