Документ Microsoft Word (15). Она начинается с рассмотрения света, отражаемого от объектов и доступного для анализа в любой точке пространства. Сложные структурные свойства этого потока света определяются природой и положением объектов.

Скачать 191.72 Kb. Скачать 191.72 Kb.

|

|

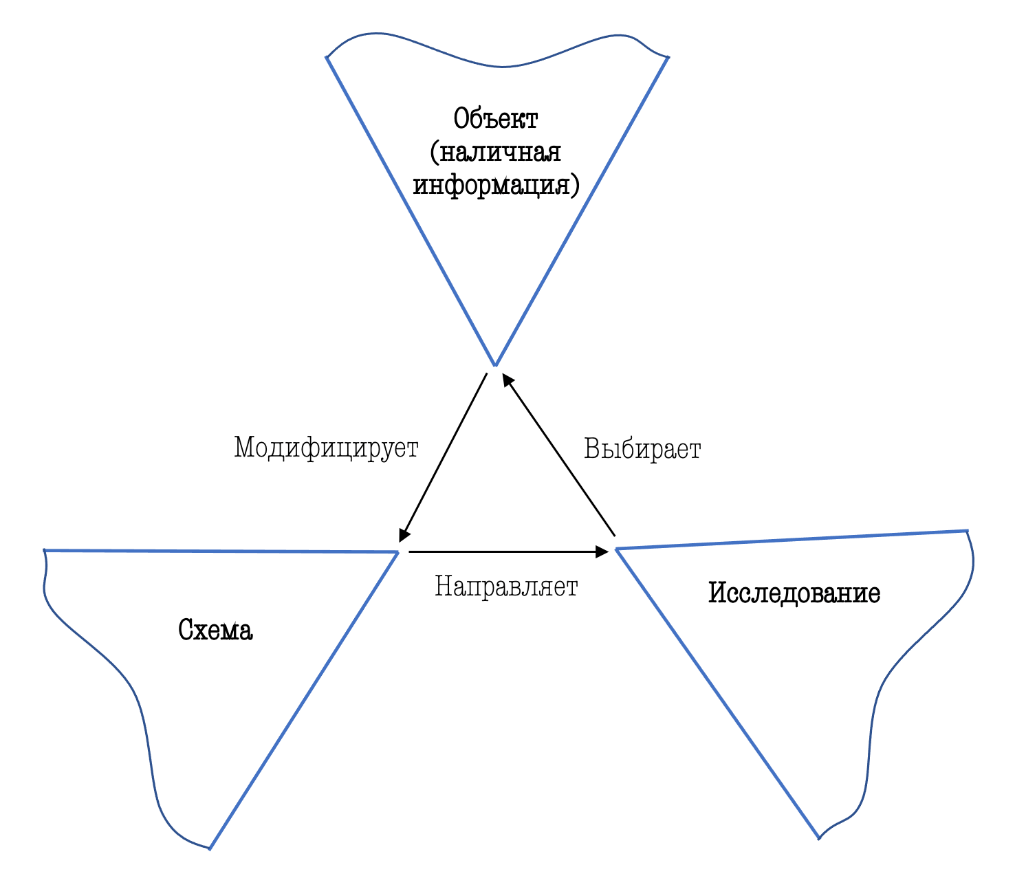

У. Найссер [Перцептивный цикл. Схемы и их функции] Световая информация Гибсоновская теория восприятия начинается не с сетчаточного изображения. Она начинается с рассмотрения света, отражаемого от объектов и доступного для анализа в любой точке пространства. Сложные структурные свойства этого потока света определяются природой и положением объектов. Эта структура и специфицирует данные объекты, информация о них содержится в свете. Когда наблюдатель или объект движутся, некоторые характеристики потока света остаются инвариантными, тогда как другие меняются; эти инвариантные во времени характеристики еще более точно специфицируют «топографию» среды. Наблюдатель воспринимает благодаря тому, что он попросту «улавливает» эти инварианты. Может быть, ему и приходится специально искать информацию, но у него нет нужды перерабатывать ее, поскольку она вся уже содержится в свете. Подход Гибсона имеет некоторые явные преимущества перед традиционным подходом. Организм для него не является чем-то пассивным, действующим под влиянием стимульных воздействий, скорее, он сам все время подстраивается к свойствам окружающей его среды, которые объективно существуют, точно специфицированы и адекватно воспринимаются. Акцент на протяженном во времени сборе информации делает теорию Гибсона приложимой к гаптической (связанной с осязанием) и акустической информации точно так же, как и к световой, по крайней мере, в принципе. Несмотря на указанные достоинства, теория эта остается в некоторых отношениях неудовлетворительной. В ней, совершенно очевидно, ничего не говорится о том, что происходит в голове воспринимающего. Перцептивный цикл По моему мнению, важнейшими для зрения когнитивными структурами являются предвосхищающие схемы, подготавливающие индивида к принятию информации строго определенного, а не любого вида и, таким образом, управляющие зрительной активностью. Поскольку мы способны видеть только то, что умеем находить глазами, именно эти схемы (вместе с доступной в данный момент информацией) определяют, что будет воспринято. В каждый момент воспринимающим конструируются предвосхищения некоторой информации, делающие возможным для него принятие ее, когда она оказывается доступной. Чтобы сделать эту информацию доступной, ему часто приходится активно исследовать оптический поток, двигая глазами, головой или всем телом. Эта исследовательская активность направляется все теми же предвосхищающими схемами, представляющими собой своего рода планы для перцептивных действий, так же как и готовность к выделению оптических структур некоторых видов. Результат обследования окружения — выделенная информация — модифицирует исходную схем  Информация, собираемая зрением, по необходимости является оптической и состоит из пространственных и временных световых структур. Однако оптическая информация может специфицировать объекты и события на различных уровнях абстракции и значения, причем схема, функционирующая на одном уровне, не обязательно должна быть чувствительной к другим уровням. Если мы видим, например, что кто-то улыбается, в наличии может быть информация, позволяющая определить (а) форму его зубов; (б) изменение положения его губ; (в) тот факт, что он выполняет некий культурно-значимый акт, например, улыбается; (г) нечто касающееся его настроения: улыбка может быть либо веселой, либо сардонической, либо просто вежливой — в зависимости от контекста, в котором она имеет место. Когда мы воспринимаем настроение, мы находимся в другом перцептивном цикле, чем когда мы воспринимаем движение губ. У нас формируется иной (хотя, может быть, частично совпадающий) набор предвосхищений; мы выделяем информацию, распределенную в иных временных границах; мы пользуемся этой информацией для других целей и в результате по-иному запоминаем это событие. Таким образом, понятие перцептивного цикла объясняет, как можно воспринимать значение наряду с формой и пространственным расположением. Схема двумя различными способами обеспечивает непрерывность восприятия во времени. Поскольку схемы суть предвосхищения, они являются тем посредником, через которого прошлое оказывает влияние на будущее; уже усвоенная информация определяет то, что будет воспринято впоследствии. (Таков механизм, лежащий в основе памяти, хотя последний термин лучше сохранить для тех случаев, когда образование схемы и ее использование разделены временем и изменившейся ситуацией.) Кроме того, некоторые схемы являются временными по самой своей природе. Если, например, объект движется, в световом потоке имеют место непрерывные и сложные изменения. Если объект движется по направлению к воспринимающему, оптические проекции каждого элемента текстуры поверхности движутся к периферии сетчатки; конфигурация на сетчатке наблюдателя подвергается непрерывному расширению. Нет необходимости предполагать, что это расширение воспринимается в виде серии дискретных и по отдельности предвосхищаемых кадров, хотя его и можно смоделировать в виде такой серии в кино. Схема настраивается на оптическое событие в целом. Можно предвосхитить временные структуры, так же как и пространственные. Эта особенность схем еще более очевидна в случае других сенсорных модальностей, как мы это вскоре увидим. Совершенно очевидно, что треугольник, названный схемой, имеет сложную структуру. Но эту структуру не следует понимать как простой поток от периферии к центральным отделам мозга; она обслуживает процесс непрерывного взаимодействия. Схема — лишь одна из фаз непрекращающейся активности, связывающей воспринимающего с окружающей средой. Термин «восприятие» относится ко всему циклу, а не к какой-то отдельной его части Как правило, однако, функция неожиданного стимула состоит в запуске цикла собственно восприятия; обычно в среде имеется достаточно непрерывной информации для того, чтобы поддержать начавшийся цикл. И даже если ее нет, сам акт поиска такой информации создает для того, что воспринимается, своего рода контекст. Если этого не происходит — если стимул и не предвосхищен, и не вызвал перцептивной активности, — случившееся окажет на нас лишь ограниченное и преходящее действие. Гаптическое восприятие Гаптическое восприятие (греч. hapto – касаюсь) – результат взаимодействия индивидуума с окружающим миром, осуществляемого посредством тактильного контакта. Когда человек, например, в темноте ощупывает предмет, оказывается задействован широкий спектр функций организма, происходит изменение активности в рецепторных клетках всей руки Наиболее очевидно то, что зрение и слух имеют свои специализированные органы — осязаемые (!) и провоцирующие внимание исследователя объекты. Столь же трудно изолировать или определить то, что является «стимулом» для осязания. Ничто в нем не соответствует моментальному сетчаточному образу, служащему входным сигналом в большинстве исследований зрения, или же спектру частот слышимого звука, в течение долгого времени выполнявшего ту же роль в психоакустике. В активном осязании налицо только непрерывно происходящая деформация кожи, изменения положения суставов, скорости движения конечностей и другие сложные феномены. Наконец, активное осязание нельзя навязать испытуемому в эксперименте. В большинстве исследований зрения испытуемый абсолютно неподвижен, в то время как экспериментатор по своему усмотрению засвечивает ему сетчатку. Аналогично психоакустики почти исключительно полагаются на исследования, где строго определенные звуковые волны подаются в ухо испытуемому через прикрепленные к голове наушники. Использование этих пассивных процедур не ограничивается только испытуемыми-людьми; не в меньшей степени пригодны животные и даже изолированные части нервной системы. Понятия, используемые в таких исследованиях — пороги, эквивалентные стимулы, рецептивные поля и т.п. — одинаково применимы как к отдельным нейронам сенсорной системы, так и к реальным индивидам. Ни эти методы, ни эти понятия не являются скольконибудь полезными при изучении осязания/ Гаптическое восприятие, очевидно, не происходит в одно мгновение и не является результатом переработки единичного сенсорного стимула. Мы, конечно, слишком мало знаем о том, как оно осуществляется. У нас нет адекватных терминов ни для описания типов информации, доступных осязанию, ни для описания типов движений, которые наблюдатель должен выполнять для получения этой информации. Но это справедливо и для зрения, о котором мы знаем меньше, чем обычно принято думать. Мы в состоянии объяснить его работу только в искусственно ограниченных ситуациях и в терминах сверхупрощенных моделей. Еще один важный аспект перцептивного цикла особенно очевиден в случае осязания. Исследующие движения дают информацию не только об осязаемом объекте, но также и о конечности, трогающей этот объект. Гаптическая информация может специфицировать как форму осязаемого объекта, так и движения самих рук. Позднее станет ясно, однако, что это в равной мере относится и к зрению. Любая перцептивная активность дает информацию как о воспринимающем, так и о воспринимаемой среде, о^и о мире. Слушание Слушание является протяженной во времени активностью. Звуковые волны существуют только во времени; обычно нет какого-то определенного момента, когда человек начинает слышать. Начальный момент звукового давления можно зарегистрировать, но услышать его нельзя. К концу некоторой акустической последовательности — например, шаги или произнесенное слово — слушающий оказывается уже слушавшим на протяжении некоторого времени; в начале ее он еще совсем ничего не слышал. Хотя слух не требует исследующих движений, подобных движениям глаз или руки, в сущности, это та же самая циклическая активность. (Даже в случае зрения, разумеется, движения глаз являются лишь обычным сопровождением функционирования схем, но не обязательными его компонентами7 .) Слушающий постоянно формирует более или менее специфические состояния готовности (предвосхищения) в отношении того, что должно последовать, основываясь на уже воспринятой информации. Эти предвосхищения — которые также следует описывать в терминах временных структур, а не изолированных моментов — управляют тем, что будет выделено в следующий момент, и в свою очередь модифицируются воспринятым. В отсутствие их индивид слышал бы только бессмысленное, хаотическое смешение звуков. Все мы располагаем предвосхищающими схемами в отношении структурированных звуков родного языка; именно поэтому мы слышим их как отчетливые и отдельные слова, в то время как разговор иностранцев часто кажется почти непрерывным потоком. Мы формируем такие предвосхищения в процессе слушания каждого отдельного предложения; поэтому нам значительно легче опознавать слова в контексте, чем по отдельности. Предвосхищения слушающего, равно как и смотрящего, не слишком специфичны. Он не знает в точности, что он сейчас услышит; иначе зачем бы ему было и слушать? Было бы ошибкой полагать, что воспринимающие постоянно формулируют весьма специфические гипотезы относительно того, что произойдет в следующий момент, и отбрасывают их в пользу более подходящих, только когда обнаруживается их непригодность . Перцептивные гипотезы редко имеют определенный характер. В каждый конкретный момент то, что было воспринято, предсказывает пространственный источник и общую природу того, что будет получено в следующий момент, но не определяет это точно. Восприятие является проверкой гипотез лишь в очень общем смысле. Возможно, что это и наиболее подходящий смысл. Плодотворные научные гипотезы также имеют общий характер, они скорее направляют исследование, чем предписывают в точности, что будет обнаружено. Точные гипотезы, постулируемые некоторыми специалистами в области философии науки, всегда уязвимы для противоречащих им фактических данных и играют лишь незначительную роль в осуществлении действительно продуктивных исследований. Объединение информации разных модальностей До сих пор мы обсуждали лишь одну модальность: зрение, осязание или слух. Это соответствует давно сложившейся традиции. Неизменное правило авторов книг по восприятию состоит в том, чтобы рассматривать каждую модальность в одной или нескольких самостоятельных главах. В повседневной жизни дело обстоит совершенно иначе. Большинство событий, по крайней мере те, которые нам интересны и на которые мы обращаем внимание, связаны со стимуляцией более чем одной сенсорной системы. Мы видим, что кто-то идет, и слышим звуки его шагов, или же слушаем, что он говорит, одновременно видя его лицо. Мы смотрим на вещи, которые мы трогаем, и ощущаем движения нашего тела как кинестетически, так и визуально. Мы не только чувствуем вкус того, что у нас во рту, но и осязаем это; мы чувствуем движения органов речи, слышим звук произносимых нами слов. За рулем автомобиля мы чувствуем, как реагирует на управление машина, и вместе с тем наблюдаем за ее движением по дороге; участвуя в разговоре, мы замечаем жесты и позы наших собеседников в той же мере, в какой слышим слова и интонацию, с которой они произносятся. Эта множественность источников информации, несомненно, используется в акте восприятия. Схемы, обеспечивающие прием информации и направляющие дальнейший ее поиск, не являются зрительными, слуховыми или тактильными — они носят обобщенно перцептивный характер. Если бы в онтогенезе эти координации усваивались лишь в результате накопления значительного прошлого опыта, то можно было бы как-то оправдать игнорирующих их исследователей. Однако в действительности эти координации, видимо, свойственны младенцам в той же мере, что и взрослым. Мы обращаем внимание на объекты и события, а не на сенсорные сигналы. Важно помнить, что перцептивный цикл, как правило, предполагает координированную параллельную активность нескольких сенсорных систем. [Определение схемы] Здесь едва ли уместно подробно защищать или развивать ту точку зрения, что действие организуется также, как восприятие, направляясь ожиданиями, которые, в свою очередь, изменяются последствиями действия. Такую защиту следовало бы начать с обращения к истории вопроса. Поколение назад главный спор между теорией «стимул — реакция» и «когнитивной» теорией научения у животных велся как раз по поводу того, что управляет поведением — подкрепление или ожидание. Сейчас я считаю, что обе стороны были правы в этом споре, так же как я думаю, что и Дж. Гибсон, и теоретики, подчеркивающие значение проверки гипотез, в равной мере правы в своем понимании восприятия. Действительно, существует удивительная аналогия между этими теоретическими оппозициями. Гибсон, подобно радикальным бихевиористам, надеется объяснить активность исключительно в терминах структуры среды, все гипотетические объяснительные конструкты (включая «схему»!) представляются ему опасно менталистскими. Представителей крайних вариантов теории переработ ки информации или конструктивистских концепций, с другой стороны, мало интересует вопрос о том, какую именно информацию содержит реальная среда. Они, так сказать, оставляют воспринимающего запутавшимся в его собственной системе переработки информации, подобно тому как о старых когнитивных теориях говорили, что они позволяют «крысе, находящейся в лабиринте, блуждать в своих собственных мыслях». Не исключено, что, если предпринимаемая мною попытка примирить эти точки зрения посредством концепции перцептивного цикла будет иметь успех, она сможет подсказать, каким образом подойти к решению более старых проблем, касающихся поведения в целом. Хотя восприятие не меняет мира, оно меняет воспринимающего. (То же, разумеется, относится и к действию.) Схема подвергается тому, что Пиаже называет «аккомодацией», и те же изменения претерпевает воспринимающий. Видимо, нет лучшего слова, чем бартлеттовская «схема», для обозначения главной когнитивной структуры восприятия. (Бартлетт не был вполне доволен им 12 , то же самое я могу сказать и о себе.) Поскольку этот термин уже ранее широко употреблялся во множестве значений13 , я попытаюсь как можно более четко определить, что я под ним понимаю. Схема — это та часть полного перцептивного цикла, которая является внутренней по отношению к воспринимающему, она модифицируется опытом и тем или иным образом специфична в отношении того, что воспринимается. Схема принимает информацию, как только последняя оказывается на сенсорных поверхностях, и изменяется под влиянием этой информации; схема направляет движения и исследовательскую активность, благодаря которым открывается доступ к новой информации, вызывающей, в свою очередь, дальнейшие изменения схемы. С биологической точки зрения схема — часть нервной системы. Это некоторое активное множество физиологических структур и процессов; не отдельный центр в мозгу, а целая система, включающая рецепторы, афференты, центральные прогнозирующие элементы и эфференты. Внутри самого мозга должны существовать какие-то образования, активностью которых можно было бы объяснить организацию схемы и ее способность к модификации: объединения нейронов, функциональные иерархии, флуктуирующие электрические потенциалы, а также другие, пока неведомые нам вещи. Маловероятно, что столь сложная физиологическая активность может быть описана в терминах однонаправленного потока информации или единой временной последовательности операций. Она не просто начинается на периферии и через какое-то время достигает определенного центра; подобная активность должна включать в себя много различных реципрокных и латеральных связей. Она не может также начинаться в какой-то определенный момент времени и завершаться в другой; непрерывное функционирование различных подсистем тем или иным образом накладывается друг на друга, порождая тем самым множество «хранилищ информации» самых разных видов. Некоторые аналогии |