Оборудование нефти и газа. Ответ Для устройства скважин используют специальный инструмент. Разрушение породы и извлечение ее на поверхность производится с помощью следующего оборудования Буровая ложка

Скачать 421 Kb. Скачать 421 Kb.

|

|

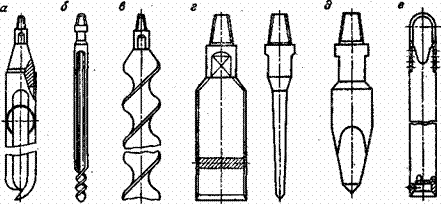

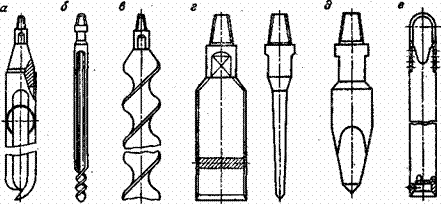

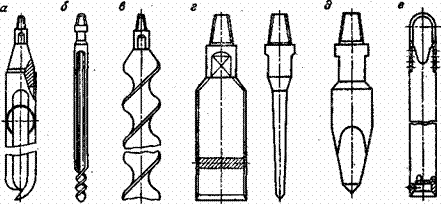

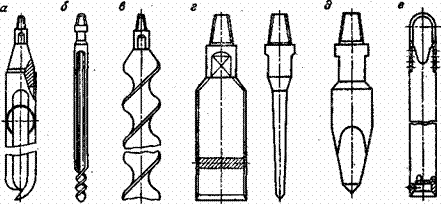

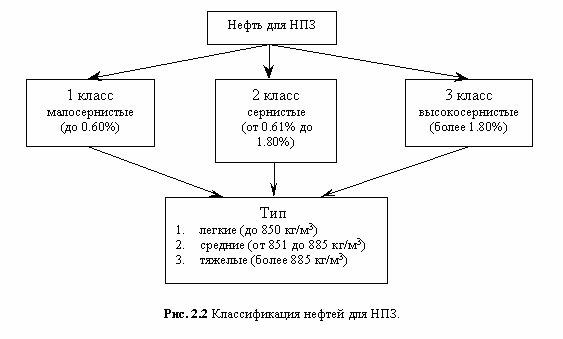

Вопрос 8. Оборудование и инструмент для бурения скважин. Ответ: Для устройства скважин используют специальный инструмент. Разрушение породы и извлечение ее на поверхность производится с помощью следующего оборудования: Буровая ложка. Буровая ложка представляет собой стальной цилиндр, вверху которого располагается головка с резьбой, необходимая для соединения со штангами, внизу – режущая кромка.  В корпусе имеется продольный прорез, один край которого вогнут вовнутрь, а второй заточен и при вращении выполняет роль лезвия. Размер прореза может быть разным и должен выбираться в соответствии с типом проходимых пород: для плотных грунтов он должен быть широким, для сыпучих – уже. Порода попадает вовнутрь и остается там до извлечения на поверхность. Нижняя часть цилиндра может иметь наконечник. Диаметр ложки может равняться 70, 140, 198 мм. При этом следует помнить, что размер должен быть меньше диаметра обсадных труб на 10 мм; Спиральный бур или змеевик для скважины. Используется для создания скважин на суглинках и глинистых грунтах, в том числе песках, содержащих небольшое количество мелкого гравия или гальки.  Змеевик включает головку, предназначенную для соединения со штангой, спиральный виток, в нижней части которого расположено лезвие. При медленном вращении змеевик углубляется в породу, при этом лезвие срезает грунт, который постепенно поднимается вверх по виткам. Порода заполняет полости и извлекается на поверхность. Зубильное долото. Применяется на сухих плотных глинах, известняках, рыхлых песчаниках. Долото изготавливается из стали и имеет угол заострения 90°. Под его действием происходит закругление ствола скважины на угол 15-20°.  Пирамидальное долото применяют в бурении для сдвигания валунов, гальки из забоя скважины и их дробления.  Оно представляет собой круглую болванку, внизу которой расположено пирамидальное острие, а вверху – резьба. Желонка. Необходима для поднятия из забоя на поверхность породы, а также для бурения на сыпучих и рыхлых грунтах.  Изготавливают ее из куска стальной трубы, снизу имеется режущий башмак с клапаном.  Башмаком желонки понимают стальное кольцо, внизу которого находится лезвие для разрушения породы. Клапан устройства необходим для фиксирования породы внутри желонки при поднятии инструмента на поверхность. Если работы ведутся на плывунах, рекомендуется использовать тарельчатый плоский или шатровый клапан. Шнеки. Являются разновидностью змеевика и используются для бурения связанных пород (суглинков, супесей, глинистых грунтов).  Шнек не только обеспечивает разрушение породы, но и с помощью специальных плоских спиралей выносит ее на поверхность. Скатаны – обычные трубы, имеющие застроенные нижние торцы. Используются для работы на связанных глинистых грунтах. Стакан сбрасывают в забой с расстояния 2-3 м, при этом острые концы инструмента отрывают породу, обеспечивая ровный диаметр водозабора. После вытягивания стакана наверх, из него извлекается порода. Штанги для вращательного и ударного бурения. Штанги производятся из особых штанговых труб, которые способны выдерживать значительные нагрузки, в том числе на изгиб, скручивание, растяжение и сжатие. В роли штанг могут выступать стальные прутья круглого или квадратного профиля либо водопроводные трубы, имеющие усиленную стенку. Также в перечень инструментов и оборудования, необходимых для бурения скважины входят ключи, хомуты, «ловушки» для подъема из забоя оборвавшихся элементов снаряда и пр. Если выбран вращательный способ создания водозабора, необходимо обеспечить породоразрушающим инструментам (долоту, буру и пр.) вращательное движение, достаточный нажим на породу и условия для удаления породы. Для этих целей используют оборудование, которое включает вертлюг со специальным шлангом, ротор, буровой насос. Если вращение долота следует обеспечить непосредственно в забое, дополнительно потребуются электробуры или забойные гидравлические двигатели. Роторы отвечают за передачу вращения колоне в процессе работы. Для передачи вращательного движения ротору от двигателя используют лебедку, при этом скорость работы изменяется через ее передаточные механизмы. Также можно использовать индивидуальный, не связанный с лебедкой, ротор. Вертлюг используется для соединения буровой колоны с талевой системой. Его задача – обеспечить вращение колоны и передать промывочный раствор. Состоит данное устройство из 2-ух вращающихся узлов системы и невращающихся элементов. Вращающая часть подвешивается в колоне, невращающаяся - к подъемному крюку. В нижней части вертлюга устанавливают переходник, который и будет соединять конструкцию с бурильным инструментом. Промывочный раствор подается к трубам по гибкому резиновому шлангу. Шланг может быть выполнен из металла и иметь соединяющиеся между собой секции. Промывка производится с помощью бурового насоса. Он подает жидкость в забой под давлением. Для снижения колебания давления, возникающего при подаче жидкости, используются компенсаторы. Это воздушные колпаки (резервуары) в которых происходит смягчение гидравлических толчков. Компенсаторы ставятся на насос. Буровые установки приводятся в рабочее состояние силовыми приводами. Они могут быть дизельными, электрическими, газотурбинными. Вопрос 3. Состав и классификация нефти и природного газа. Ответ: Нефть относится к группе горных осадочных пород вместе с песками, глинами, известняками, каменной солью. Она обладает одним важным свойством – способностью гореть и выделять тепловую энергию. Среди других горючих ископаемых она имеет наивысшую теплотворную способность. Для подогрева котельной требуется нефти значительно меньше по весу, чем каменного угля. В химическом отношении нефть – сложная смесь углеводородов (УВ) и углеродистых соединений. Она состоит из следующих основных элементов: углерод (84-87%), водород (12-14%), кислород, азот, сера (1-2%). Содержание серы может доходить до 3-5% . В нефтях выделяют следующие части: углеводородную, асвальто-смолистую, порфирины, серу и зольную. В каждой нефти имеется растворенный газ, который выделяется, когда она выходит на земную поверхность. Главную часть нефти составляют углеводороды различные по своему составу, строению и свойствам, которые могут находиться в газообразном, жидком и твердом состоянии. В зависимости от строения молекул они подразделяются на три класса – парафиновые, нафтеновые и ароматические. Но значительную часть нефти составляют углеводороды смешанного строения, содержащие структурные элементы всех трех упомянутых классов. Строение молекул определяет их химические и физические свойства. Парафиновые углеводороды, сюда относят метан СН4, этан С2Н6, пропан С3Н8 , бутан и изобутан, имеющие формулу С4Н10.  Для углерода характерна способность образовывать цепочки, в которых его атомы соединены последовательно друг с другом. Остальными связями к углероду присоединены атомы водорода. Количество атомов углерода в молекулах парафиновых УВ превышает количество атомов водорода в 2 раза, с некоторым постоянным во всех молекулах избытком, равным 2. Иначе говоря, общая формула углеводородов этого класса СnН2n+2. Парафиновые углеводороды химически наиболее устойчивы и относятся к предельным УВ. В зависимости от количества атомов углерода в молекуле углеводороды могут принимать одно из трех агрегатных состояний. Если в молекуле от одного до четырех атомов углерода (СН4 – С4Н10), то УВ представляют собой газ, от 5 до 16 (С5Н16 – С16Н34) - это жидкие УВ, если больше 16 (С17Н36 и т.д.) – твердые. Они по-разному влияют на свойства нефти: газы понижают вязкость и повышают упругость паров; жидкие парафины хорошо растворяются в нефти только при повышенных температурах, образуя гомогенный раствор; твердые парафины также хорошо растворяются в нефти образуя истинные молекулярные растворы. Нафтеновые УВ имеют циклическое строение (С/СnН2n), а именно состоят из нескольких групп – СН2 -, соединенных между собой в кольчатую систему. В нефти содержатся преимущественно нафтены, состоящие из пяти или шести групп СН2:  Циклопентан Циклогексан Все связи углерода и водорода здесь насыщены, поэтому нафтеновые нефти обладают устойчивыми свойствами. По сравнению с парафинами, нафтены имеют более высокую плотность и меньшую упругость паров и имеют лучшую растворяющую способность. Ароматические УВ (арены) представлены формулой СnНn, наиболее бедны водородом. Молекула имеет вид кольца с ненасыщенными связями углерода. Простейшим представителем данного класса углеводородов является бензол С6Н6, состоящий из шести групп СН:  Для ароматических УВ характерны большая растворяемость, более высокая плотность и температура кипения. Асфальтосмолистая часть нефтей представляет собой вещество темного окраса, которое частично растворяется в бензине. Растворившаяся часть – асфальтены. Они обладают способностью набухать в растворителях, а затем переходить в раствор. Растворимость асфальтенов в смолисто-углеродных системах возрастает с уменьшением концентрации легких УВ и увеличением концентрации ароматических углеводородов. Смола не растворяется в бензине, и являются полярными веществами с относительной молекулярной массой 500-1200. В них содержатся основное количество кислородных, сернистых и азотистых соединений нефти. Асфальтосмолистые вещества и другие полярные компоненты являются поверхностно-активными соединениями нефти и природными стабилизаторами водонефтяных эмульсий. Порфиритами называют особые азотистые соединения органического происхождения. Предполагают, что они образовались из гемоглобина животных и хлорофилла растений. Эти соединения разрушаются при температуре 200-250оC. Сера широко распространена в нефтях и углеводородном газе и содержится как в свободном состоянии, так и в виде соединений (сероводород, меркаптаны). Зольная часть представляет собой остаток, образующийся при сжигании нефти. Это различные минеральные соединения, чаще всего железо, никель, ванадий, иногда соли натрия.  Рисунок 1. Классификация нефтей, регламентированная ГОСТ 9965-76. Природные газы, добываемые из чисто газовых, нефтяных и газоконденсатных месторождений, состоят из углеводородов гомологического ряда метана с общей формулой СnН2n+2. а также неуглеводородных компонентов: азота (N2), углекислого газа (СО2), сероводорода (H2S), благородных (инертных) газов (гелия, аргона, криптона, ксенона), ртути. Число углеродных атомов в молекуле углеводородов п может достигать 17-40. Метан (СН4), этан (С2Н6) и этилен (С2Н4) при нормальных условиях (р= 0,1 МПа и Т = 273 К) являются реальными газами. Пропан (С3Н8), пропилен (С3Н6), изобутан (i-C4H10), нормальный бутан (п-С4Н10) бутилены (С4Н8) при атмосферных условиях находятся в парообразном (газообразном) состоянии, при повышенных давлениях-В жидком состоянии. Они входят в состав жидких углеводородных газов. Углеводороды, начиная с изопентана (i-C5H12), при атмосферных условиях находятся в жидком состоянии. Они входят в состав бензиновой фракции. Их называют углеводородным конденсатом.Углеводороды, в молекулу которых входит 18 и более атомов углерода (от С18Н38), расположенных в одну цепочку, при атмосферных условиях находятся в твердом состоянии. Природные газы классифицируют по трем группам: 1) Газы, добываемые из чисто газовых месторождений. 2) Газы, добываемые вместе с нефтью (попутные газы). 3) Газы, добываемые из газоконденсатных месторождений. Газовыми и газоконденсатными месторождениями являются месторождения, которые находятся в пластовых условиях в однофазном состоянии. Нефтяными являются залежи, в которых объем нефтяной части залежи больше объема газовой шапки и составляет более 0,75. Газонефтяные 0,5-0,75. Нефтегазовые или нефтегазоконденсатные (НГКМ), в которых объем нефтяной части 0,25-0,5. В газовых и газоконденсатных месторождениях содержание метана обычно превышает 90%, тогда как в газонефтяных находится в пределах 50%. Сухой газ состоит преимущественно из метана. Жирный газ содержит в своем составе более тяжелые компоненты, характерен для попутных нефтяных газов. Искусственными газами называют газы, полученные при сухой перегонке твердых топлив (каменный уголь, горючий сланец). Вопрос 26. Газлифтный способ эксплуатации скважин. Ответ: Газлифтная эксплуатация является продолжением фонтанной эксплуатации, когда пластовая энергия уменьшается настолько, что подъем жидкости на поверхность ею не обеспечивается и возникает необходимость в дополнительной энергии. В качестве дополнительной энергии используется газ высокого давления. В результате смешивания дополнительно поступающего в скважину газа с пластовой жидкостью образуется газожидкостная смесь пониженной плотностью, что снижает давление на забое скважины. Пониженное забойное давление обеспечивает приток продукции из пласта и подъем газожидкостной смеси на поверхность. Различают компрессорный газлифт и бескомпрессорный газлифт. Если для сжатия газа до необходимого давления и закачки его в скважину применяются компрессоры, то соответственно такой способ эксплуатации называется компрессорным газлифтом. Если в качестве рабочего агента для газового подъемника применяется газ из газовых пластов высокого давления, то в этом случае эксплуатация скважин называется бескомпрессорным газлифтом. Преимущества газлифтной эксплуатации: все оборудование располагается на поверхности, что упрощает его ремонт и обслуживание; простота конструкций оборудования; возможность отбора больших объемов жидкости (до 1800 т/сут) независимо от глубины скважины и диаметра эксплуатационной колонны; простое регулирование дебита нефти скважины (увеличивая или уменьшая подачу газа в скважину); возможность эксплуатации пескопроявляющих и обводненных скважин; простота исследования скважин. Недостатки газлифтной эксплуатации: необходимость частой замены НКТ, особенно в обводненных скважинах и в пескопроявляющих скважинах; низкий КПД подъемника и всей системы компрессор-скважина (при низких динамических уровнях КПД подъемника часто не превышает 5%); большая стоимость затрат на строительство компрессорных станций, газораспределительных будок и сети газопроводов в начале обустройства месторождений; большой расход электроэнергии на добычу 1 т нефти при эксплуатации малодебитных скважин с низкими динамическими уровнями. Вопрос 42. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов. Ответ: К гидродинамическим методам относятся следующие: нестационарное заводнение; очаговое и барьерное заводнение; вовлечение в разработку недренируемых запасов; ускоренный отбор жидкости. К методам нестационарного заводнения относятся те, которые осуществляются с изменением режимов эксплуатации скважин, что ведёт к изменению режимов работы пласта. Данная группа методов включает следующие: смену направления фильтрационных потоков; циклическое заводнение. В основе методов повышения нефтеотдачи пласта лежит периодическое изменение режима работы залежи вследствие прекращения, а затем повторной закачки воды, а также отбора, благодаря чему более полно используются гидродинамические и капиллярные силы. Это приводит к попаданию воды в те зоны пласта, которые ранее не были охвачены воздействием. На позднем этапе разработки, при обводнённости более 75%, применяется ускоренный отбор жидкости. Нефтеотдача при этом возрастает благодаря увеличению скорости фильтрации и градиента давления. Форсированный отбор является наиболее освоенным методом увеличения нефтеотдачи. К нему следует приступать размеренно, увеличивая дебит отдельных скважин сначала на 40-50%, а позже – в 2-4 раза. Возможности применяемого способа эксплуатации скважин регламентируют предельное значение увеличения отбора. Для использования данного метода требуется использование газлифта либо насосы высокой подачи. Эксплуатацию газонефтяных месторождений осложняют возможные прорывы газа к забоям скважин, что из-за высокого газового фактора в большой степени усложняет их эксплуатацию. Барьерное заводнение основывается на том, что нагнетательные скважины размещают в зоне газонефтяного контакта. Отборы нефти, газа и закачку воды регулируют так, чтобы исключить возможные перетоки газа в нефтяную часть залежи углеводородов, а нефти – в газовую часть. Очаговое заводнение является дополнением к осуществлённой системе внутриконтурного или законтурного заводнения. Группы нагнетательных скважин при этом располагаются на тех участках пласта, которые отстают по интенсивности использования нефтяных запасов. Вопрос 58. Охрана окружающей среды при бурении скважин. Ответ: 1. При бурении скважин на нефтяных месторождениях должны быть приняты меры, обеспечивающие: предотвращение открытого фонтанирования, грифонообразования, поглощения промывочной жидкости, обвалов стенок скважин и межпластовых перетоков нефти, воды и газа в процессе проводки, освоения и последующей эксплуатации скважин; надежную изоляцию в пробуренных скважинах нефтеносных, газоносных и водоносных пластов по всему вскрытому разрезу; необходимую герметичность всех технических и обсадных колонн, труб, спущенных в скважину, их качественное цементирование; предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов, сохранение их естественного состояния при вскрытии, креплении и освоении. 2. В процессе разведки при подготовке месторождений к разработке необходимо опробовать все пласты, нефтегазоносность которых различна по результатам анализа шлама, образцов пород и геофизических исследований. В случае получения при опробовании этих пластов воды на них должны быть проведены исследовательские работы, уточняющие источник поступления воды, и, при необходимости, повторное опробование после изоляционных работ. 3. Вскрытие пластов с высоким давлением, угрожающим выбросами или открытыми фонтанами, необходимо проводить при установленном на устье скважин противовыбросовом оборудовании с применением промывочной жидкости в соответствие с техническим проектом на бурение скважин. 4. Эксплуатационные объекты месторождения следует разбуривать при обеспечении всех необходимых мер по предотвращению ущерба другим объектам. При первоочередном разбуривании нижних пластов должны быть предусмотрены все необходимые технические мероприятия, гарантирующие успешную проводку скважин через верхние продуктивные пласты. 5. В скважинах, проводимых на нижележащие пласты, должны быть осуществлены технические мероприятия по предупреждению ухода промывочной жидкости в верхние пласты. При уходе жидкости в верхние разрабатываемые пласты эксплуатация добывающих скважин, ближайших к бурящейся, должна быть прекращена до окончания ее бурения или спуска промежуточной колонны, перекрывающей эксплуатируемый пласт. 6. Для предотвращения снижения проницаемости призабойной зоны скважин в результате длительного воздействия на них воды или глинистого раствора после окончания бурения скважин и перфорации колонны должны быть приняты меры по немедленному освоению скважин. Временное бездействие скважин, связанное с отставанием обустройства площадей, допускается только при условии заполнения ствола скважины пластовой жидкостью. 7. В разведочной скважине, имеющей эксплуатационную колонну, последовательное опробование нескольких нефтеносных пластов производится раздельно «снизу вверх». После окончания опробования очередного пласта его изолируют путем установки цементного моста (или других технических средств) с последующей проверкой его местоположения и герметичности, снижением уровня и опрессовкой. 8. В скважинах, не законченных бурением по техническим причинам (вследствие аварий или низкого качества проводки), в пройденном разрезе которых установлено наличие нефтегазоводоносных пластов, необходимо произвести изоляционые работы в целях предотвращения межпластовых перетоков нефти, воды и газа. 9. В процессе бурения и освоения разведочных, эксплуатационных (добывающих) и нагнетательных скважин должен быть проведен комплекс геофизических, гидродинамических и других исследований. 10. Мероприятия по охране окружающей среды в процессе разбуривания нефтяных месторождений должны быть направлены на предотвращение загрязнений земли, поверхностных и подземных вод буровыми растворами, химреагентами, нефтепродуктами, минерализованными водами. Они включают в себя: планировку и обваловку буровых площадок, емкостей с нефтепродуктами и химреагентами, использование для хранения буровых растворов и шлама разборных железобетонных емкостей или земляных амбаров с обязательной гидроизоляцией их стенок и днища; многократное использование бурового раствора, нейтрализацию, сброс и поглощающие горизонты или вывоз его и шлама в специально отведенные места: рациональное использование и обязательную рекультивацию земель после бурения. Задача 2. Выберите оборудование и установите параметры работы штанговой скважинной установки (ШСНУ). Дано: Нф = 1600 м; Д = 146мм; Рпл = 13МПа; Рзаб = 10МПа; G = 50м3/т; ρводы = 1070кг/м3; ρнефти = 840кг/м3; ρгаза = 1,1кг/м3; К= 4МПа; nЕ = 40%. Решение: 1. Определяем планируемый отбор жидкости по уравнению притока при n=1: Q = К* (Рпл – Рзаб)n = 4*(13-10)1 = 12м/сут , где К – коэффициент продуктивности, т/сут ∙ МПа; Рпл – пластовое давление, МПа; Рзаб – забойное давление, МПа. 2. Глубина спуска насоса определяется по формуле: где Нф – расстояние от устья до верхних отверстий фильтра, м; Рпр. опт – оптимальное давление на приеме насоса, 2-2,5 МПа; ρсм – плотность смеси, кг/м3; q – ускорение свободного падения, м/с2. - при высоком газосодержании и обводненности менее 80 %, по формуле:  , ,где в – объемный коэффициент нефти, условно принимаем в = 1,12; G – газовый фактор, м3/т. 3. Определяем объемную производительность установки, предварительно задавшись коэффициентом подачи насоса αп = 0,6…0,8: 4. Диаметр насоса (плунжера) dн = 32. тип станка качалки 5СК -4-2,1-1600. техническая характеристика: Рmax = 40кН. М Длина хода точки подвеса штанги = 2,1 Число качаний балансира = 5 – 15 5. Определяем число качаний балансира в минуту: где Fпл- площадь поперечного сечения плунжера, определяют, но справочным таблицам или по формуле: 6. Определяем необходимую мощность по формуле Д.В. Ефремова:  Насос НВ1БТ-32-30-15-ОИ - насос вставной с замком наверху, цилиндр цельный безвтулочный, полый шток для подъема жидкости по полым штангам, условный диаметр 32 мм, максимальный ход плунжера 3000 мм, напор 1500 м, 0 группа посадки, износостойкое исполнение. Задача 3. Выберите концентрацию и количество реагентов, необходимое оборудование для проведения солянокислотной обработки призабойной зоны скважины, составьте план обработки. Дано: Н = 1580м; h = 14м; тип и состав породы, продуктивного пласта – плотные трещиноватые известняки. k = 0,2мм = 0,002м; Рпл = 15МПа; Dд = 0,215м; d = 60мм = 0,6м; Тпл = 300С; dоб = 60мм=0,6м ; lоб = 30м. Решение: Для заданных условий принимаем концентрацию кислоты х=14%. Объем раствора V1 = 0,8м3/м. 1) Общий объем раствора НСl: V = V1*h = 0,8*14 = 11,2 м³, где V1 – расход раствора HCI на 1 м толщины пласта. 2) Количество концентрированной товарной кислоты: где A и B – числовые коэффициенты, определяются по таблице 3.1; Z – 27,5%-ная концентрация товарной кислоты. 3) Выбираем реагенты: 3.1 Ингибитор- катапин А – 0,1%. Vкат = 0,0014м3. 3.2 Стабилизатор, уксусная кислота в количестве: Vук = где b – процент добавки уксусной кислоты к объему раствора, принимаем 1,5; с – концентрация уксусной кислоты, принимаем 80%. 3.3 Интенсификаторы, марвелан в количестве 1…1,5 % объема солянокислотного раствора. Vмар = 0,156м3. 3.4 Хлористый барий для удержания в растворенном состоянии продуктов реакции примесей раствора, соляной кислоты с железом, цементом: Vхб= где а – содержание SO3 в товарной соляной кислоте, а = 0,6 %; ρхб – плотность хлористого бария, ρ= 4 кг/дм3. 4) Определяют количество воды необходимое для приготовления принятого объема соляно кислотного раствора: Vв= V-Vк- ΣVр = где ΣVр- суммарный объем всех добавляемых реагентов к соляно кислотному раствору. 5) Определим количество раствора, закачиваемого при открытой задвижке затрубного пространства (при отсутствии пакера) в объеме выкидной линии, насосно-компрессорных труб и ствола скважины от башмака НКТ до подошвы пласта: 6) Количество жидкости, которое заканчивают при закрытой задвижке затрубного пространства: V2=V – V1 = 7) Объем продавочной жидкости: Vпр=V1 = 1,24м3. 8) Выбрали необходимое оборудование: кислотный агрегат – УНЦ1-160-500К; автоцисцерны – АЦ-10 (ЦПК-6). 9) Режимы работы агрегата: Pвн = Pзаб – Pж + Pтр = где Pзаб = Рж = ρ*g*Hф = 1000*9,8*1580= 15,48МПа. Принимаем Ртр= 0,5…1,5 МПа. 10) Определяют продолжительность нагнетания и продавки в пласт раствора: Ответ: 1. Количество реагентов: Vкат = 0,0014м3; Vмар = 0,156м3; Vук = 2. необходимое оборудование: кислотный агрегат – УНЦ1-160-500К; автоцисцерны – АЦ-10 (ЦПК-6). 3. Количество воды для приготовления раствора – 3,13м3. 4. Количество раствора, закачиваемого при открытой задвижке затрубного пространства – 1,24м3. 5. Количество жидкости, которое заканчивают при закрытой задвижке затрубного пространства – 9,69м3. 6. Объем продавочной жидкости – 1,24м3. 7. Продолжительность нагнетания и продавки в пласт раствора – 50мин. |