Правоведение. Предмет и базовые аспекты теории эффективной коммуникации

Скачать 234.55 Kb. Скачать 234.55 Kb.

|

|

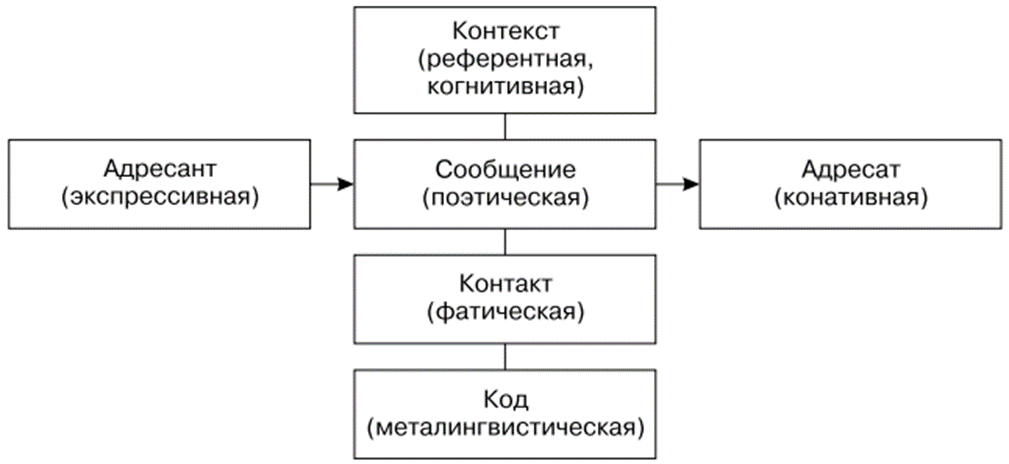

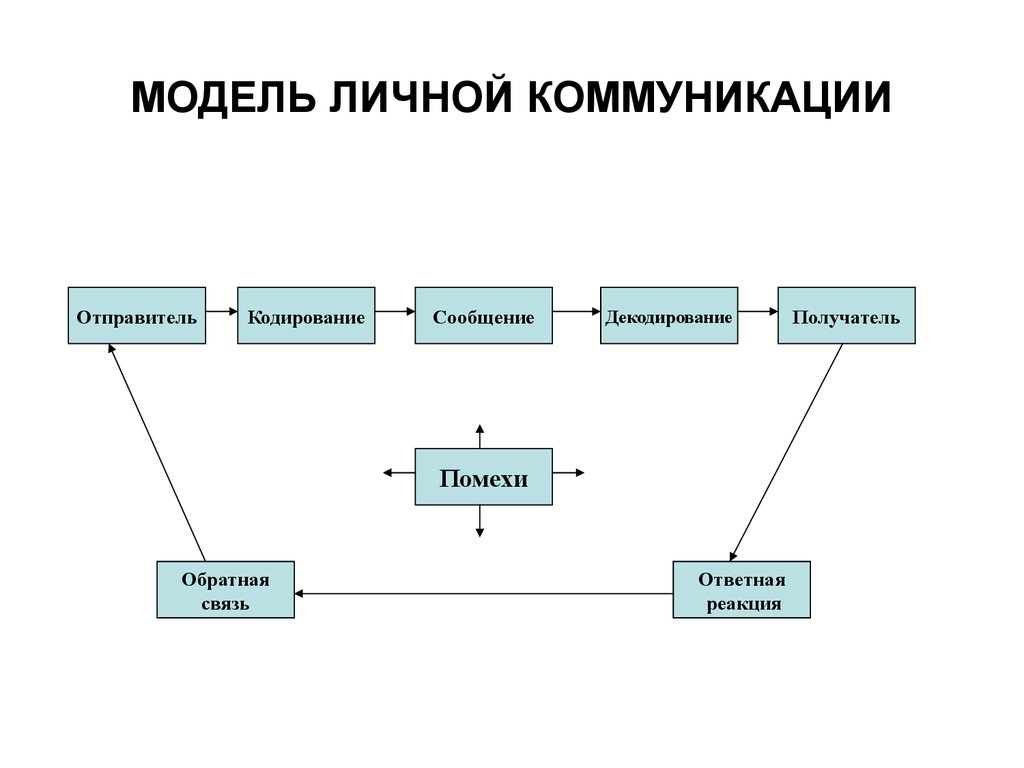

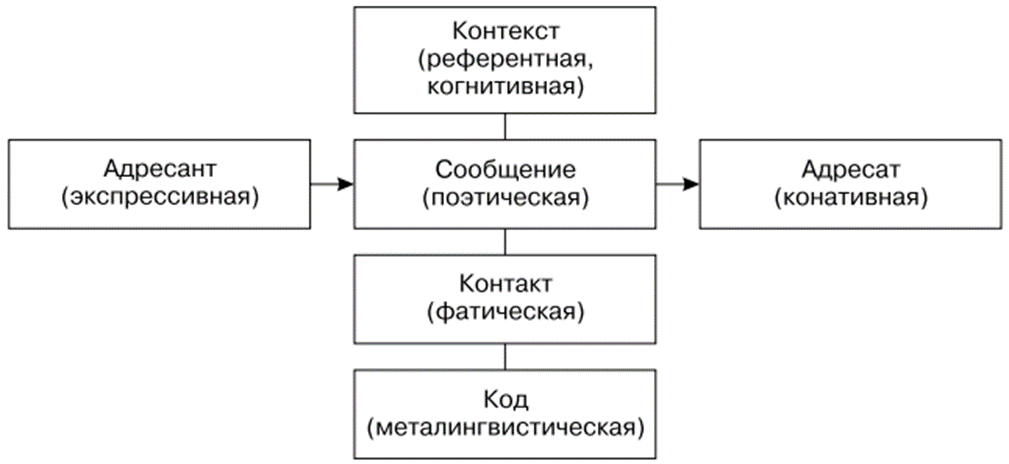

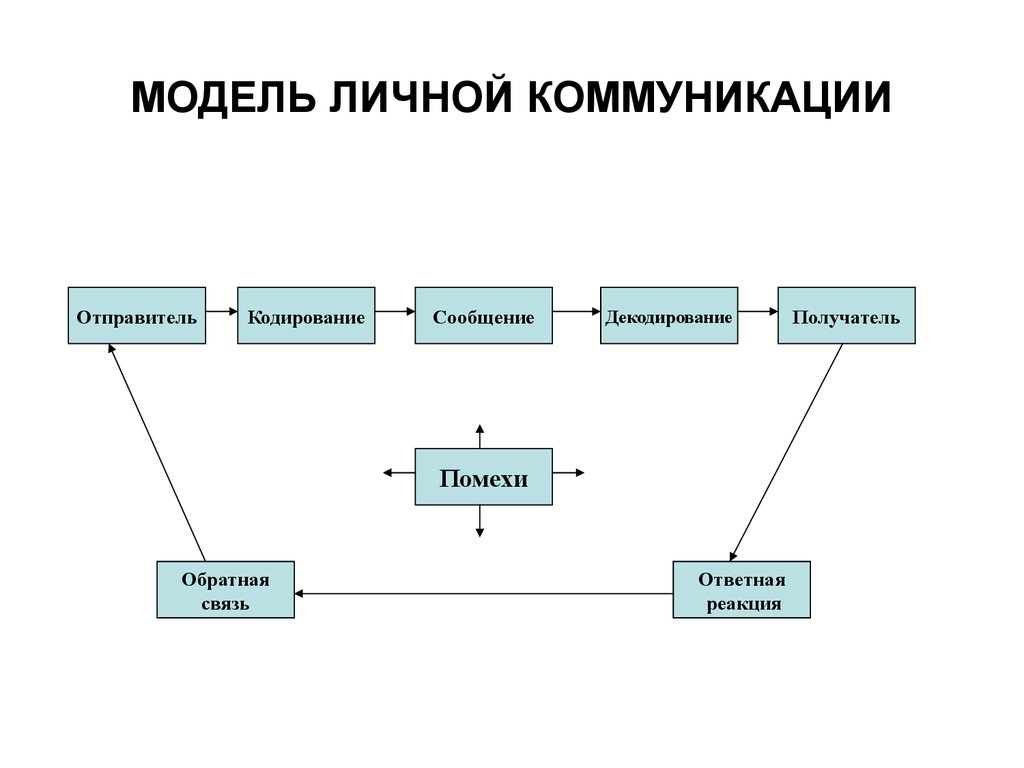

Предмет и базовые аспекты теории эффективной коммуникации Теория коммуникации как научная дисциплина возникает в начале XX в. Отличительной особенностью теории коммуникации является, с одной стороны, её междисциплинарный характер, а, с другой, – её сильнейшая ориентация на решение практических задач. Это не случайно. Дело в том, что коммуникативной проблематикой практически одновременно в первые десятилетия XX в. стали активно заниматься философы, социологи, политологи, социальные психологи, лингвисты. Центральной категорией данной дисциплины является понятие «коммуникация». Уже основоположники трактовали понятие коммуникации очень расширенно. Под коммуникацией они понимали «механизм, посредством которого становится возможным существование и развитие человеческих отношений – все символы разума вместе со способами их передачи в пространстве и сохранения во времени. Она включает в себя мимику, жесты, общение, тон голоса, слова, письменность, печать, железные дороги, телеграф, телефон и самые последние достижения по завоеванию пространства и времени. Четкой границы между средствами коммуникации и остальным внешним миром не существует. Однако вместе с рождением внешнего мира появляется система стандартных символов, предназначенная только для передачи мыслей, с нее начинается традиционное развитие коммуникации». Если исходить из этимологии термина «коммуникация», то в переводе с латыни communicatio означает «делать общим, связывать, общаться». Поэтому одним из самых распространенных значений понятия коммуникация является общение. Но это только одно из значений. Второе – структура информационного обмена. Категория информации является вторым важнейшим термином теории коммуникации. Информация (от латинского informatia) – разъяснение, изложение, нечто упорядочивающее что-то. Чаще всего под информацией понимается нечто, передаваемое людьми друг другу каким-либо способом. Таким образом, теория коммуникации в расширительном понимании включает все коммуникативное знание, представляя собой комплекс дисциплин, изучающих коммуникацию наряду со своим основным предметом. В узком значении теория коммуникации изучает механизмы и закономерности информационного обмена. Ее предметом является всеобщее в природных, социальных и технических знаковых системах. Соответственно объектом теории коммуникации выступает информационный обмен между системами разного типа (природными, биологическими, социальными, техническими). Кроме предмета и объекта ключевым критерием научности любой теории являются специфические методы, которыми она располагает. Метод – от греческого methodos – путь, хождение вдоль пути – в самом широком смысле означает путь к чему-либо. Научный метод – это совокупность приемов, применяемых исследователем для получения необходимого результата. Все методы разделяют на две большие группы: общенаучные и частнонаучные. Какие же методы используются в теории коммуникации? Среди общенаучных методов, которые чаще всего используют в исследовании коммуникационных процессов, можно выделить моделирование, системный подход, сравнение. Моделирование – изучение объекта (оригинала) путем создания и исследования его копии (модели), замещающей оригинал с определенных сторон, интересующих исследователя. Моделирование широко применяется при исследованиях коммуникативных процессов. Одна из первых моделей коммуникации была предложена Аристотелем - «оратор-речь-публика», большинство же коммуникативных моделей разработано в XX в. Модель коммуникации воспроизводит составные элементы и функциональный характер подчас богатого по содержанию, сложного, противоречивого и яркого, коммуникативного процесса в виде схемы. Модель нужна исследователю коммуникаций, чтобы лучше организовать свои мысли о различных сторонах жизни общества и эффективно соизмерять свои действия с конкретными аспектами коммуникационного бытия. Рисунок 1. Функциональная модель коммуникации Р.О. Якобсона  Системный подход. В настоящее время этот метод занимает ведущее место в научных изысканиях. Наиболее эффективная сфера его применения – это исследование сложных самоорганизующихся объектов. Именно к данному классу объектов относится коммуникация во всех её формах и проявлениях. При системном подходе объект рассматривается как некоторое множество элементов, взаимосвязь которых обусловливает целостные интегральные свойства данного множества. Например, системный характер коммуникации позволяет выявить социокультурную дифференциацию и использовать вариативность коммуникативных средств, спрогнозировать реакцию адресата и создать эффективное высказывание. В коммуникативистике в качестве сложных систем рассматриваются язык, СМИ, текст, коммуникативный акт. Рисунок 2. Модель личной коммуникации  Метод сравнения представляет собой познавательную операцию, основанную на суждениях о сходстве или различии объектов. С помощью сравнения выявляются их качественные и количественные характеристики. Главным условием для использования этого метода является наличие общего основания, по которому сравниваются изучаемые объекты. Весьма эффективна данная методика при изучении различных уровней коммуникации: межличностной, массовой, групповой. Частнонаучные методы – это совокупность способов, исследовательских приемов и процедур познания, применяемых в той или иной отрасли науки. В теории коммуникации используются методы таких частных наук, как социология, лингвистика, психология, педагогика. В заключение данной темы нужно кратко охарактеризовать функции теории коммуникации. Ведь содержание теории коммуникации раскрывается именно через ее функции. К числу важнейших функций теории коммуникации могут быть отнесены следующие: • Познавательная функция, выполнение которой предполагает описание изучаемого объекта (явления), накопление полученного исследовательского материала и его систематизацию. Познавательная функция теории коммуникации направлена на разработку парадигм, объясняющих механизмы коммуникации, информационного обмена, взаимодействия. • Методологическая функция теории коммуникации состоит в том, чтобы разработать эффективный способ научного познания коммуникативной реальности. • Прогностическая функция – одна из важнейших функций теории коммуникации. Она предполагает определение ближайших и отдаленных перспектив развития социальной коммуникации, моделирование коммуникативных процессов в обществе с целью определения их вероятных последствий и результатов. • Практическая функция теории коммуникации позволяет решить такие важные проблемы, как оптимизация процесса коммуникации, выработка рекомендаций для достижения стратегии эффективной коммуникации, учет субъективных и объективных факторов коммуникационного процесса. Во многом прикладной, практический характер теории коммуникации находит свое выражение в повышении ее значимости в профессиональной деятельности. Предмет и базовые аспекты теории эффективной коммуникации Теория коммуникации как научная дисциплина возникает в начале XX в. Отличительной особенностью теории коммуникации является, с одной стороны, её междисциплинарный характер, а, с другой, – её сильнейшая ориентация на решение практических задач. Это не случайно. Дело в том, что коммуникативной проблематикой практически одновременно в первые десятилетия XX в. стали активно заниматься философы, социологи, политологи, социальные психологи, лингвисты. Центральной категорией данной дисциплины является понятие «коммуникация». Уже основоположники трактовали понятие коммуникации очень расширенно. Под коммуникацией они понимали «механизм, посредством которого становится возможным существование и развитие человеческих отношений – все символы разума вместе со способами их передачи в пространстве и сохранения во времени. Она включает в себя мимику, жесты, общение, тон голоса, слова, письменность, печать, железные дороги, телеграф, телефон и самые последние достижения по завоеванию пространства и времени. Четкой границы между средствами коммуникации и остальным внешним миром не существует. Однако вместе с рождением внешнего мира появляется система стандартных символов, предназначенная только для передачи мыслей, с нее начинается традиционное развитие коммуникации». Если исходить из этимологии термина «коммуникация», то в переводе с латыни communicatio означает «делать общим, связывать, общаться». Поэтому одним из самых распространенных значений понятия коммуникация является общение. Но это только одно из значений. Второе – структура информационного обмена. Категория информации является вторым важнейшим термином теории коммуникации. Информация (от латинского informatia) – разъяснение, изложение, нечто упорядочивающее что-то. Чаще всего под информацией понимается нечто, передаваемое людьми друг другу каким-либо способом. Таким образом, теория коммуникации в расширительном понимании включает все коммуникативное знание, представляя собой комплекс дисциплин, изучающих коммуникацию наряду со своим основным предметом. В узком значении теория коммуникации изучает механизмы и закономерности информационного обмена. Ее предметом является всеобщее в природных, социальных и технических знаковых системах. Соответственно объектом теории коммуникации выступает информационный обмен между системами разного типа (природными, биологическими, социальными, техническими) Кроме предмета и объекта ключевым критерием научности любой теории являются специфические методы, которыми она располагает. Метод – от греческого methodos – путь, хождение вдоль пути – в самом широком смысле означает путь к чему-либо. Научный метод – это совокупность приемов, применяемых исследователем для получения необходимого результата. Все методы разделяют на две большие группы: общенаучные и частнонаучные. Какие же методы используются в теории коммуникации? Среди общенаучных методов, которые чаще всего используют в исследовании коммуникационных процессов, можно выделить моделирование, системный подход, сравнение. Моделирование – изучение объекта (оригинала) путем создания и исследования его копии (модели), замещающей оригинал с определенных сторон, интересующих исследователя. Моделирование широко применяется при исследованиях коммуникативных процессов. Одна из первых моделей коммуникации была предложена Аристотелем - «оратор-речь-публика», большинство же коммуникативных моделей разработано в XX в. Модель коммуникации воспроизводит составные элементы и функциональный характер подчас богатого по содержанию, сложного, противоречивого и яркого, коммуникативного процесса в виде схемы. Модель нужна исследователю коммуникаций, чтобы лучше организовать свои мысли о различных сторонах жизни общества и эффективно соизмерять свои действия с конкретными аспектами коммуникационного бытия. Рисунок 1. Функциональная модель коммуникации Р.О. Якобсона  Системный подход. В настоящее время этот метод занимает ведущее место в научных изысканиях. Наиболее эффективная сфера его применения – это исследование сложных самоорганизующихся объектов. Именно к данному классу объектов относится коммуникация во всех её формах и проявлениях. При системном подходе объект рассматривается как некоторое множество элементов, взаимосвязь которых обусловливает целостные интегральные свойства данного множества. Например, системный характер коммуникации позволяет выявить социокультурную дифференциацию и использовать вариативность коммуникативных средств, спрогнозировать реакцию адресата и создать эффективное высказывание. В коммуникативистике в качестве сложных систем рассматриваются язык, СМИ, текст, коммуникативный акт. Рисунок 2. Модель личной коммуникации  Метод сравнения представляет собой познавательную операцию, основанную на суждениях о сходстве или различии объектов. С помощью сравнения выявляются их качественные и количественные характеристики. Главным условием для использования этого метода является наличие общего основания, по которому сравниваются изучаемые объекты. Весьма эффективна данная методика при изучении различных уровней коммуникации: межличностной, массовой, групповой. Частнонаучные методы – это совокупность способов, исследовательских приемов и процедур познания, применяемых в той или иной отрасли науки. В теории коммуникации используются методы таких частных наук, как социология, лингвистика, психология, педагогика. В заключение данной темы нужно кратко охарактеризовать функции теории коммуникации. Ведь содержание теории коммуникации раскрывается именно через ее функции. К числу важнейших функций теории коммуникации могут быть отнесены следующие: • Познавательная функция, выполнение которой предполагает описание изучаемого объекта (явления), накопление полученного исследовательского материала и его систематизацию. Познавательная функция теории коммуникации направлена на разработку парадигм, объясняющих механизмы коммуникации, информационного обмена, взаимодействия. • Методологическая функция теории коммуникации состоит в том, чтобы разработать эффективный способ научного познания коммуникативной реальности. • Прогностическая функция – одна из важнейших функций теории коммуникации. Она предполагает определение ближайших и отдаленных перспектив развития социальной коммуникации, моделирование коммуникативных процессов в обществе с целью определения их вероятных последствий и результатов. • Практическая функция теории коммуникации позволяет решить такие важные проблемы, как оптимизация процесса коммуникации, выработка рекомендаций для достижения стратегии эффективной коммуникации, учет субъективных и объективных факторов коммуникационного процесса. Во многом прикладной, практический характер теории коммуникации находит свое выражение в повышении ее значимости в профессиональной деятельности. Язык и речь Язык и речь — разные понятия, но они не столько противопоставлены, сколько теснейшим образом связаны как две стороны одной медали, поскольку речь — это всегда язык в действии. И хотя полного совпадения между ними нет, речь редко обходится без словесного языка, а язык функционирует только в речи. Следовательно, речь и язык теснейшим образом взаимосвязаны. Взаимосвязаны настолько, что иногда даже лингвисты не могут точно и однозначно определить, языковое или речевое явление они рассматривают. Например, такие понятия, как «языковая компетенция», «языковая личность» подразумевают, что человек осмысленно использует тот или иной язык. Значит, это языковые понятия, поскольку в основе знаний и умений человека лежит язык. Но если мы имеем дело с реализацией языковых знаний, да еще и конкретной личностью, то уже говорим о «языковой компетенции», «языковой личности» как о речевых понятиях. Это еще одно подтверждение тому, что язык и речь не существуют (за редким исключением) друг без друга. Тем, кто стремится достичь высокого уровня культуры речи, которая подразумевает осознанное и целенаправленного овладение всеми слагаемыми речи, в том числе и языком, в необходимо знать, что связывает и что различает язык и речь. Культура всегда предполагает осмысленное отношение к тому, что нужно культивировать, а от чего избавляться. Язык представляет собой систему (от греч. systema — целое, составленное из частей, соединение) знаков, за которыми за креплено соответствующее их звуковому облику содержание. Язык становится языком только тогда, когда за каждым звуком, словом или предложением этого языка стоит то или иное значение, которое может придать этому знаку определенный смысл. Например, звуки [да] в русском языке имеют значение — они могут при соответствующей интонации выразить согласие. Язык — система знаков, то есть эти единицы языка не случайны, они взаимосвязаны, они образуют единство, которое функционирует только целиком. При этом каждая единица этой системы представляет собой частицу целого. Система любого национального языка состоит из единиц, объединенных на соответствующих уровнях: фонемы (звуки речи) образуют фонемный уровень, морфемы (части слова) — морфемный, слова — лексический, словосочетания и предложения — синтаксический. В свою очередь, каждый уровень включает соответствующие единицы языка: предложения состоят из слов, слова — из морфем, а морфемы — из фонем. Между всеми этими и многими другими единицами языка возникают сложные взаимоотношения, которые и определяют единство и целостность всей языковой системы, предназначенной для выполнения различных многообразных функций языка. «Язык предназначен для того, чтобы служить орудием общения людей, и устроен так, чтобы быть естественно усваиваемым и адекватным средством обмена информацией и ее накопления. Его структура подчинена задачам коммуникации, которая состоит в передаче и приеме мыслей об объектах действительности» (Русский язык. Энциклопедия). Человеческий язык отличается от так называемого языка животных, представляющего собой набор сигналов-реакций на ситуацию, прежде всего тем, что с помощью языка люди передают конкретную, но и абстрактную информацию. Разум человека и его потребности в языках, способных наиболее адекватно выразить смысл во всех областях человеческой жизни, привели к тому, что человек пользуется как национальными языками — естественными, существующими с незапамятных времен: русским, английским, японским и др., так и им самим созданными новыми — искусственными. Искусственные языки сейчас весьма разнообразны, они обслуживают различные сферы жизни, являются международными, поскольку не ограничены национальными рамками. К искусственным языкам относятся прежде всего созданные на базе естественных национальных языков международные: эсперанто, волапюк и др. Кроме того, искусственные языки — это символические языки науки: языки математики, логики, химии и др. Искусственными языками являются и языки человеко-машинной коммуникации — программирования, управления базами данных и т. п. Какие функции выполняет естественный национальный язык? Таблица. Функции языка

Все эти функции объединяет то, что язык предназначен и существует не для отдельного индивида, а для определенного общества, в котором этот язык выступает в роли общего кода, с помощью которого люди и способны понимать друг друга. Однако язык выполняет эти функции только тогда, когда используется в процессе речи для создания высказывания. Реально в речевой деятельности человека функции языка проявляются в различных сочетаниях с преобладанием одной из них. |