Предмет наследственность и изменчивость в популяциях людей. Задача выявление, изучение, профилактика и лечение наследственных болезней, предотвращение вредного воздействия среды

Скачать 4.41 Mb. Скачать 4.41 Mb.

|

|

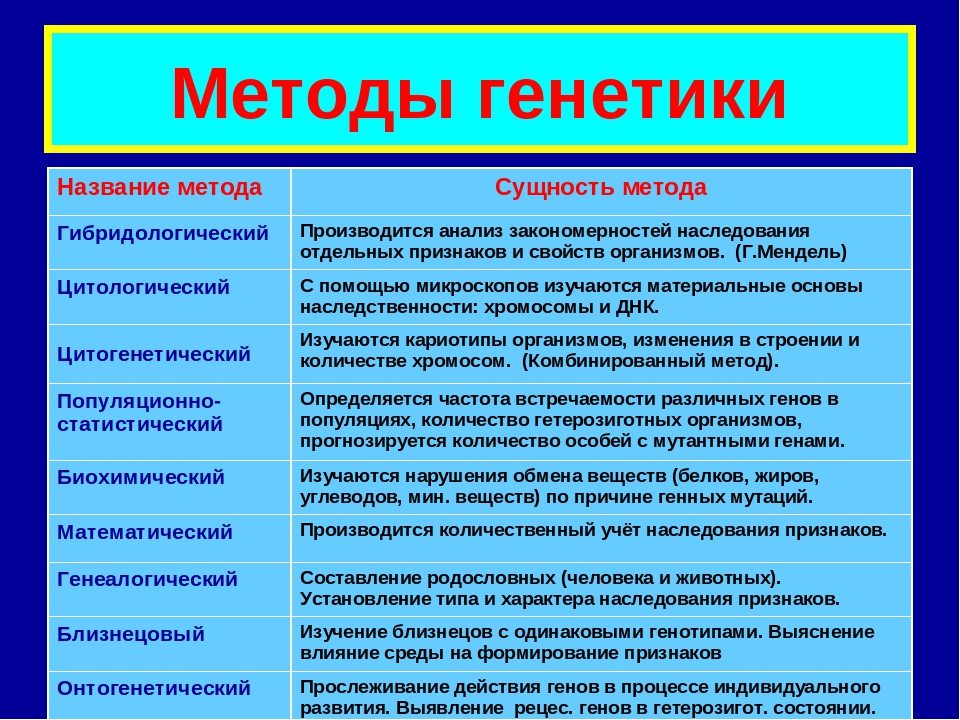

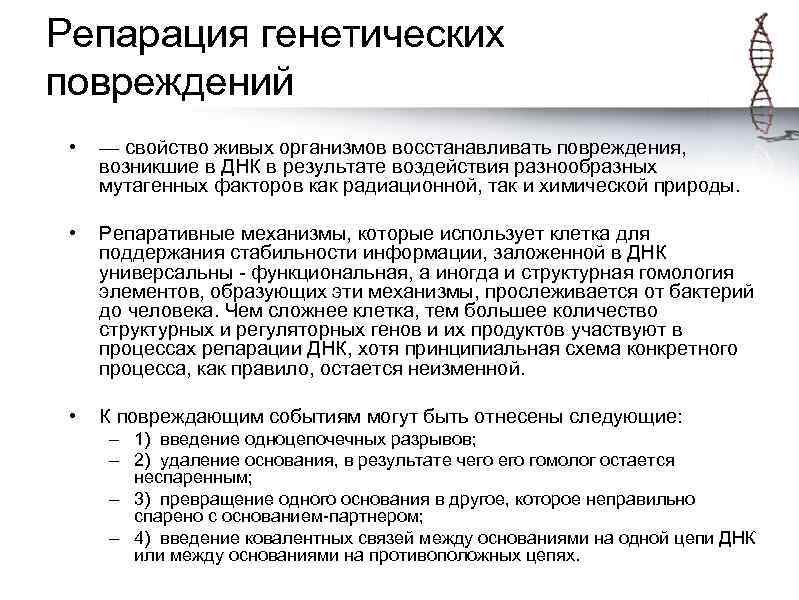

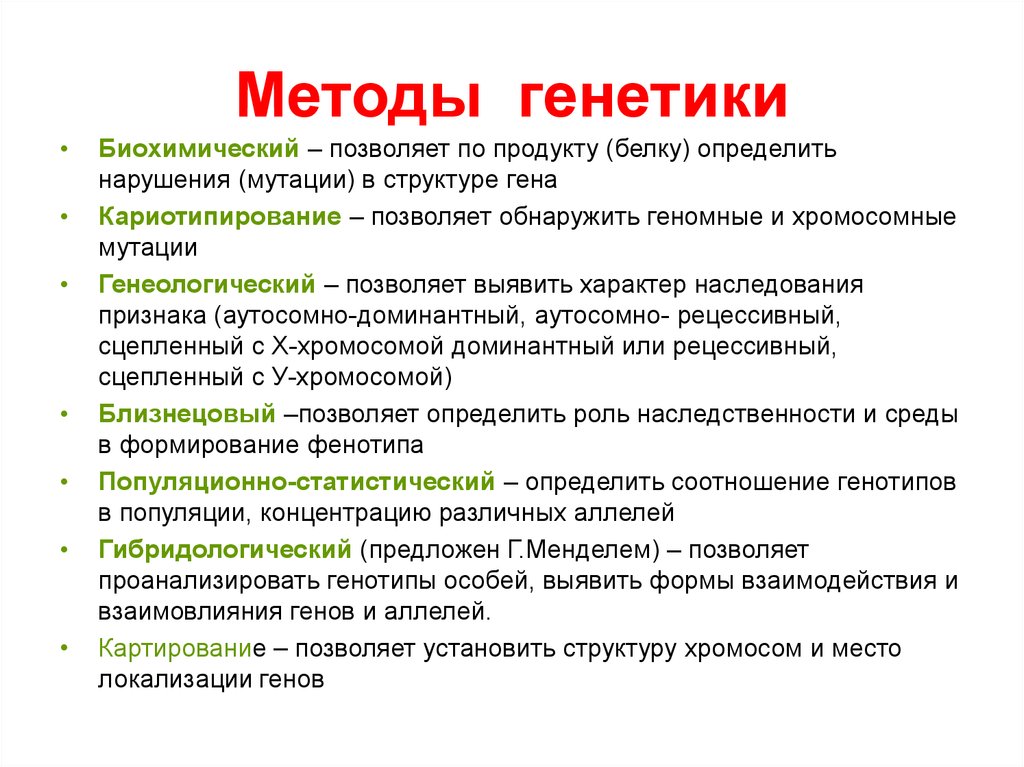

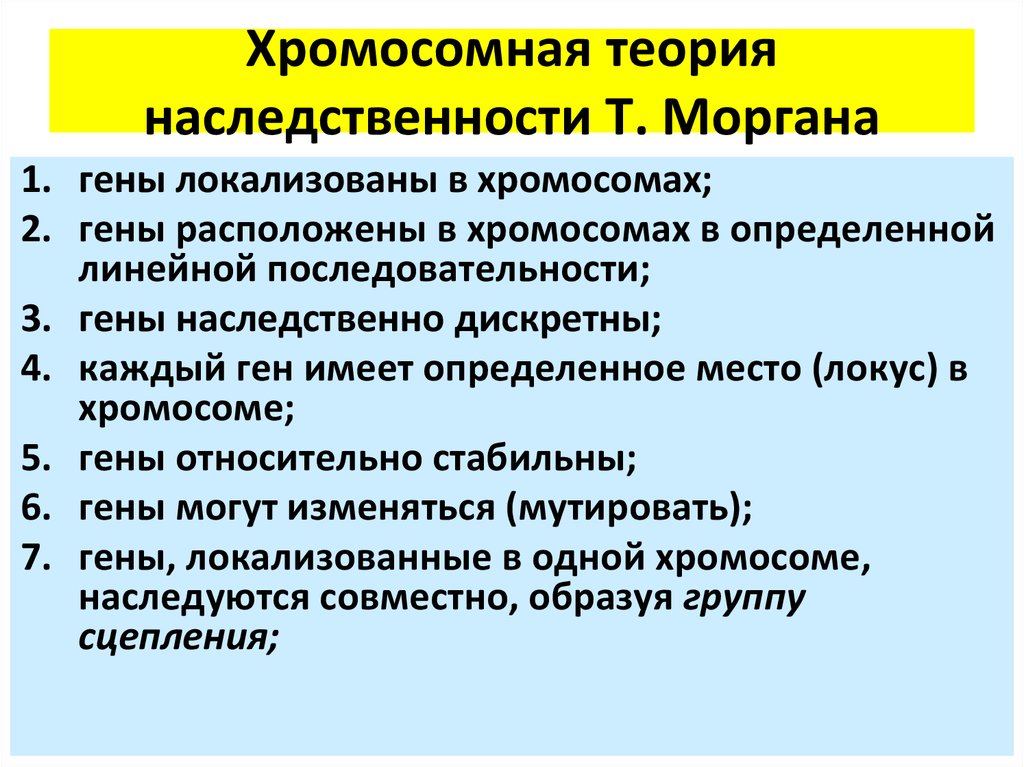

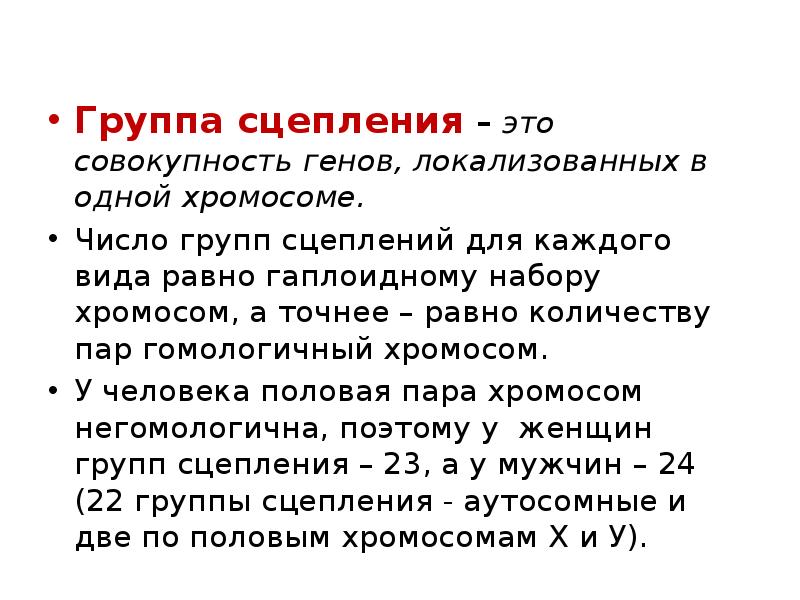

Вопрос 1 Предмет: наследственность и изменчивость в популяциях людей. Задача: выявление, изучение, профилактика и лечение наследственных болезней, предотвращение вредного воздействия среды.  История генетики начинается с выведения гибридов (скрещивания растений или животных). Даже невооруженным взглядом было заметно, что признаки родителей как-то проявляются и у потомков. Но общего понимания механизма наследования не было. И тогда в 19-м веке начался поиск путей передачи этих признаков от родителей к потомству. Монах Грегор Иоганн Мендель провел успешный эксперимент в этой сфере и смог обосновать его результаты. Он выбрал для исследования горох посевной, поскольку он является самоопыляющимся, а значит, пыльца от других особей вероятнее всего не попадет на них без помощи экспериментатора. К тому же горох давал большое потомство, что делало эксперимент весьма показательным. Рассмотрев яркие признаки потомства (окраску и форму плодов и семян, высоту стебля, окрас и расположение цветков) он описал такие понятия, как «рецессивный» и «доминантный», вывел количественную и математическую формулу увиденных явлений. Однако, его публикация 1865 года была замечена только спустя четверть века. Только в 1900 г. несколько исследователей открыли те же явления, что и Мендель (и этот год считается годом основания генетики - науки о закономерностях наследственности и изменчивости организмов). В начале 20 века были открыты материальные носители наследственности (гены). Был изучен процесс мейоза, определена связь между хромосомами и наследственностью. Т.Г. Морган начал проводить исследования на мушках дрозофилах (на которых и в данный момент проходит много исследований, так как у них меняются поколения каждые две недели, имеются явно различимые наследственные признаки и всего четыре пары хромосом). Морган вывел хромосомную теорию наследственности. Далее подробно изучались гены. Н.И.Вавилов отметил сходные признаки у близкородственных видов и открыл закон гомологических рядов наследственной изменчивости. В 1944 г. было определено, что наследственность связана с ДНК. В 1953 г. была исследована структура ДНК. В 1997 году было совершено первое клонирование млекопитающего животного (овцы Долли). В 2003 г. был полностью расшифрован геном человека. Он доступен для любого пользователя на сайте национального центра биотехнологической информации. Новейшее открытие точечного редактирования генов (CRISPR/Cas9) позволяет победить множество заболеваний и выводит генетику на совершенно новый уровень! Основы современной генетики заложены Г. Менделем, открывшим законы дискретной наследственности (1865), и школой Т. Х. Моргана, обосновавшей хромосомную теорию наследственности (1910-е гг.). В СССР в 1920-1930-х годах выдающийся вклад в генетику внесли работы, Н. К. Кольцова, С. С. Четверикова, А. С. Серебровского и др. Н. К. Кольцов выдвинул в 1927 концепцию о том, что хромосома с генами представляет одну гигантскую органическую молекулу и что воспроизведение этой наследственной молекулы осуществляется матричным путем. То и другое было позже подтверждено, когда генетические процессы начали изучать на молекулярном уровне (правда оказалось, что генетическим материалом служит не белок, как считал Кольцов, а ДНК). Серебровский является одним из основателей генетики популяций. Его учение о генофонде и геногеографии заложило оригинальное эволюционно-географическое направление в генетике и селекции. Концепция генофонда, глубоко проникшая в генетику, легла в основу природоохранной политики. Полученные им радиационные мутации послужили толчком для создания гипотезы появления структурных мутаций. Серебровский внес большой вклад в разработку основ селекции и гибридизации, методов генетического анализа.   Вопрос 2 Наследственность — это свойство всех существ сохранять и передавать в ряду поколений наследственную информацию. Наследственность обеспечивает постоянство и многообразие форм жизни и лежит в основе передачи наследственных задатков, ответственных за формирование признаков и свойств организма. Изменчивость – способность организмов в процессе онтогенеза приобретать новые признаки и качества. Это два фундаментальных свойства жизни, которые можно рассматривать как на клеточном, организменном уровнях жизни, так и на популяционно-видовом. Наследственность закрепляет в ряду поколений биологически полезные эволюционные приобретения, обеспечивая определенный консерватизм организации живых систем. Это один из главных факторов эволюции. Изменчивость обеспечивает способностью к приобретению и сохранению некоторых изменений, полезных в новых условиях среды. Иногда изменчивость проявляется в возникновении отличий между организмами, что вызывает образование новых видов. Это вносит изменения в межвидовые отношения в биоценозах. Изменчивость отражает динамичность живых систем. Изменчивость позволяет приобретать новые признаки и закреплять их, наследственность передавать их в ряду поколений. Вопрос 3 Генетический материал – это компоненты клетки, обеспечивающие хранение, реализацию, воспроизводство и передачу при размножении и генетической (наследственной) информации. 1.Ген хранит и передаёт информацию. 2. Ген способен к изменению генетической информации (мутации). 3. Ген способен к репарации и ее передаче от поколения к поколению. 4. Ген способен к реализации – синтезу белка. 5. Генетический материал обладает устойчивостью. Ген – участок молекулы ДНК, который несет информацию о структуре полипептидной цепи или макромолекулы. Гены одной хромосомы располагаются линейно, образую группу сцепления. ДНК в хромосоме выполняет разные функции. Существуют разные последовательности генов, есть последовательности генов, контролирующих экспрессию генов, репликацию и др. Есть гены, содержащие информацию о структуре полипептидной цепи, в конечном счете – структурных белках. Такие последовательности нуклеотидов длинной в один ген, называются структурными генами. Гены, определяющие место, время, длительность включения структурных генов – регуляторные гены. Репарация – исправление повреждений ДНК. Обеспечивает сохранение генетической информации.  Вопрос 4 Минусы человека как объекта генетического анализа: сложный кариотип, гетерозиготность по многим генам, разнообразие среды, позднее половое созревание, малое число потомков, невозможность постановки экспериментов. Преимущества: высокая численность доступна для изучения популяции, значительное число и разнообразие известных мутаций и хромосомных аномалий, доскональные знания физиологии и биохимии человека Значение генетики для медицины: 1) диагностика и лечение заболеваний, 2) определение риска развития заболеваний с наследственной предрасположенностью.  Вопрос 5 Геномика – это система научных знаний в области молекулярной генетики и молекулярной медицины, изучающая общие закономерности организации и функционирования геномов различных биологических систем и индивидуальные особенности геномов отдельных организмов. Основные методы: секвенирование, картирование и идентификация генов и внегенных элементов генома.  Биоинформатика - это наука, которая занимается анализом молекулярно-биологических данных. Это могут быть последовательности геномов, структуры белков, данные о том, как гены работают, то есть в каких тканях какие гены работают, а какие «молчат». Вопрос 6 Ген – структурная и функциональная единица наследственности живых организмов. Ген представляет собой участок ДНК, задающий последовательность определенного полипептида либо функциональной РНК. Генотип – совокупность всех наследственных признаков (генов) организма, полученный от родителей. Фенотип – совокупность внутренних и внешних признаков, которые проявляются у организма при взаимодействии со средой в процессе индивидуального развития. Признак – любая особенность организма, по которой можно различить две особи. Аллельные гены – это гены, отвечающие за формирование одного признака, находящиеся в одинаковых локусах хромосом. Неаллельные гены – гены, отвечающие за формирование разных признаков, находящиеся в различных локусах хромосом или в разных хромосомах. Гомозиготный организм – организм, у которого в обеих гомологичных хромосомах находятся одинаковые аллельные гены, дает один сорт гамет. Гетерозиготный организм – организм, у которого в обеих гомологичных хромосомах находятся различные аллельные гены и образуется два типа гамет по данному признаку. Гемизигота – организм, у которого в диплоидном наборе один или несколько генов в результате утраты целой хромосомы ( или её части) представлены одним аллелем. Вопрос 7 Доминирование – явление, когда один из аллельных генов имеет преобладающее значение и проявляется как в гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии. Неполное доминирование – взаимодействие аллельных генов, при котором в гетерозиготном состоянии доминантный ген неполностью подавляет рецессивный аллель, в результате имеет место промежуточный характер наследования признака. Кодоминирование - это тип взаимодействия аллелей, для которого характерно проявление признаков обеих аллелей в равной мере. Вопрос 8 Множественный аллелизм - это существование в популяции более двух аллелей данного гена. У человека серией множественных аллелей представлен ген, определяющий группу крови. При этом гены, обусловливающие группы крови А и В, не являются доминантными по отношению друг к другу и оба доминантны по отношению к гену, определяющему группу крови О. Следует помнить, что в генотипе диплоидных организмов могут находиться только два гена из серии аллелей. Остальные аллели данного гена в разных сочетаниях входят в генотип других особей данного вида. Таким образом, множественный аллелизм характеризует разнообразие генофонда целого вида, т. е. является видовым, а не индивидуальным признаком. Система групп крови ABO - это основная система групп крови, которая используется при переливании крови у людей. Ассоциированные анти-А и анти-В-антитела (иммуноглобулины), обычно относятся к типу IgM, которые, как правило, образуются в первые годы жизни в процессе сенситизации к веществам, которые находятся вокруг, в основном таких, как продукты питания, бактерии и вирусы. Система групп крови ABO также присутствует у некоторых животных, например, у обезьян (шимпанзе, бонобо и горилл). Наследование групп крови системы АВО. В системе АВО синтез агглютиногенов и агглютининов определяется аллелями гена I:I0, IA, IB. Ген I контролирует и образование антигенов, и образование антител. При этом наблюдается полное доминирование аллелей IA и Ю над аллелем I0, но совместное доминирование (кодоминирование) аллелейIА и IB. Из-за кодоминирования наследование групп крови системы АВО происходит сложным образом. Например, если мать гетерозиготна по II группе, крови (генотип IAI0), а отец гетерозиготен по Ш группе крови (генотип IBI0), то в их потомстве с равной вероятностью может родиться ребенок с любой группой крови. Если у матери I группа крови (генотип I0I0), а у отца IV группа крови (генотип IАIB), то в их потомстве с равной вероятностью может родиться ребенок или со П (генотип IAI0), или с III (генотип IBI0) группой крови (но не с I, и не с IV). Вопрос 9 Комплементарность – тип взаимодействия , когда два неаллельных гена, попадая в геном в доминантном состоянии совместно определяют появление нового признака, который каждый из них в отдельности не детерменирует. Эпистаз – маскирование генов одной аллельной пары генами другой аллельной пары. Полимерия – явление, когда различные неаллельные гены могут оказывать однозначное действие на один и тот же признак, усиливая его проявление. Модифицирующее действие генов. Гены – модификаторы – гены, которые сами по себе не определяют какую-либо качественную реакцию или признак, а лишь усиливают или ослабляют проявление основного гена. Вопрос 10 Пенетрантность.Количественный показатель фенотипического проявления гена называется пенетрантностью. Пенетрантность характеризуется процентом особей, у которых проявляется в фенотипе данный ген, по отношению к общему числу особей, у которых ген мог бы проявиться (если учитывается рецессивный ген, то у гомозигот, если доминантный — то у доминантных гомозигот и гетерозигот). Если, например, мутантный ген проявляется у всех особей, говорят о 100 % пене-трантности, в остальных случаях — о неполной и указывают процент особей, проявляющих ген. Так, наследуемость групп крови у человека по системе АВО имеет стопроцентную пенетрант-ность, наследственные болезни: эпилепсия — 67 %, сахарный диабет — 65 %, врожденный вывих бедра — 20 % и т. д. Экспрессивность. Термины «экспрессивность» и «пенетрантность» введены в 1927 г. Н. В. Тимофеевым-Ресовским. Экспрессивность и пенетрантность поддерживаются естественным отбором. Обе закономерности необходимо иметь в виду при изучении наследственности у человека. Следует помнить, что гены, контролирующие патологические признаки, могут иметь различную пенетрантность и экспрессивность, т. е. проявляться не у всех носителей аномального гена, и что у болеющих степень болезненного состояния неодинакова. Изменяя условия среды, можно влиять на проявление признаков. Положения: 1. Организмов вне среды не существует. Поскольку организмы являются открытыми системами, находящимися в единстве с условиями среды, то и реализация наследственной информации происходит под контролем среды.2. Один и тот же генотип способен дать различные фенотипы, что определяется условиями, в которых реализуется генотип в процессе онтогенеза особи.3. В организме могут развиться лишь те признаки, которые обусловлены генотипом. Фенотипическая изменчивость происходит в пределах нормы реакции по каждому конкретному признаку.4. Условия среды могут влиять на степень выраженности наследственного признака у организмов, имеющих соответствующий ген (экспрессивность), или на численность особей, проявляющих соответствующий наследственный признак (пенетрантность). Плейотропия. Зависимость нескольких признаков от одного гена носит название плейотропии, т. е. наблюдается проявление множественных эффектов одного гена. Это явление было впервые обнаружено Менделем, хотя он специально его не исследовал. По его наблюдениям у растений с пурпурными цветками всегда имелась красная окраска в основании черешков листьев, а кожура семян была бурого цвета. Эти три признака определялись действием одного гена. Н. И. Вавилов описал плейотропное действие гена черной окраски колоса у персидской пшеницы, который вызывал одновременно развитие другого признака — опушение колосковых чешуи. У дрозофилы ген белой окраски глаз (w) одновременно оказывает влияние на цвет тела, длину крыльев, строение полового аппарата, снижает плодовитость, уменьшает продолжительность жизни. У человека известно наследственное заболевание — арахнодактилия или болезнь Марфана. Ген, определяющий это заболевание, вызывает нарушение развития соединительной ткани и оказывает влияние одновременно на развитие нескольких признаков: нарушение в строении хрусталика глаза, аномалии в сердечно-сосудистой системе. Плейотропное действие гена может быть первичным и вторичным. При первичной плейотропии ген одновременно проявляет свое множественное действие. Например, измененный белок взаимодействует с цитоплазмой различных клеточных систем или изменяет свойства мембран в клетктзс нескольких органов. При вторичной плейотропии имеется одно первичное фенотипическое проявление гена, вслед за которым развивается ступенчатый процесс вторичных проявлений, приводящих к множественным эффектам (серповидно-клеточная анемия). При плейотропии ген, влияя на какой-то один основной признак, может также изменять, модифицировать проявление других генов, в связи с чем введено понятие о генах-модификаторах. Последние усиливают или ослабляют развитие признаков, кодируемых «основным» геном. Возможно, что каждый ген является одновременно геном' основного действия для «своего» признака и модификатором для других признаков. Таким образом, фенотип — результат взаимодействия генов и всего генотипа с внешней средой в онтогенезе особи. Генокопии. Ряд сходных по фенотипическому проявлению признаков, в том числе и патологических, может вызываться различными неаллельными генами. Такое явление называется генокопией. Генокопии обусловливают генетическую неоднородность ряда заболеваний. Примером генокопий могут служить различные виды гемофилии, клинически проявляющиеся понижением свертываемости крови на воздухе. Вопрос 11  Сцепление генов – явление, при котором в одной хромосоме локализовано несколько неаллельных генов, которые образуют группу сцепления. Может быть полным и неполным. Сцепление генов – явление, при котором в одной хромосоме локализовано несколько неаллельных генов, которые образуют группу сцепления. Может быть полным и неполным. Соматические клетки содержат весь объем генетической информации. Это дает возможность изучать многие вопросы генетики человека, которые невозможно исследовать на целом организме. Благодаря методам генетики соматических клеток человек как бы стал одним из экспериментальных объектов. Чаще всего используют клетки соединительной ткани (фибробласты) и лимфоциты крови. Культивирование клеток вне организма позволяет получить достаточное количество материала для исследования. Что не всегда возможно взять у человека без ущерба для здоровья. Находящиеся в культуре клетки какой-либо ткани можно подвергать изучению различными методами: цитологическим, биохимическим, иммунологическим. Такое исследование может быть в ряде случаев более точным, чем на уровне целостного организма, так как метаболические процессы удается выделить из сложной цепи взаимосвязанных реакций. Происходящих в организме. В 1960 г. французский биолог Ж. Барский, выращивая вне организма в культуре ткани клетки двух линий мышей, обнаружил, что некоторые клетки по своим морфологическим и биохимическим признакам были промежуточными между исходными родительскими клетками. Эти клетки оказались гибридными. Такое спонтанное слияние клеток в культуре ткани происходит довольно редко. В дальнейшем оказалось, что частота гибридизации соматических клеток повышается при введении в культуру клеток РНК-содержащего вируса парагриппа Сендай, который как вообще все вирусы, изменяет свойства клеточных мембран и делает возможным слияние клеток. Под влиянием такого вируса в смешанной культуре двух типов клеток образуются клетки, содержащие в общей цитоплазме ядра обеих родительских клеток – гетерокарионы. После митоза и последующего разделения цитоплазмы из двуядерного гетерокариона образуются две одноядерные клетки, каждая из которых представляет собой синкарион – настоящую гибридную клетку, имеющую хромосомы обеих родительских клеток. Месте с тем сначала можно было картировать только гены человека, проявляющиеся на клеточном уровне, и невозможно было работать с генами, имевшими сложное феноти-пическое проявление, при котором первичный дефект оставался неизвестным. Методы молекулярной генетики позволили решить эту проблему, и в настоящее время с помощью ПЦР, блоттинга по Саузерну и иных молекулярно-генетиче-ских методов можно тестировать гибридные соматические клетки на наличие в оставшихся хромосомах человека любых генов независимо от того, известен ли продукт этих генов или нет. Недостатком метода картирования генов человека с помощью гибридных соматических клеток было то, что часто локализация генов устанавливалась с точностью до хромосомы. Разрешающие возможности в картировании генов таким путем были, следовательно, ограничены. |