Предмет наследственность и изменчивость в популяциях людей. Задача выявление, изучение, профилактика и лечение наследственных болезней, предотвращение вредного воздействия среды

Скачать 4.41 Mb. Скачать 4.41 Mb.

|

|

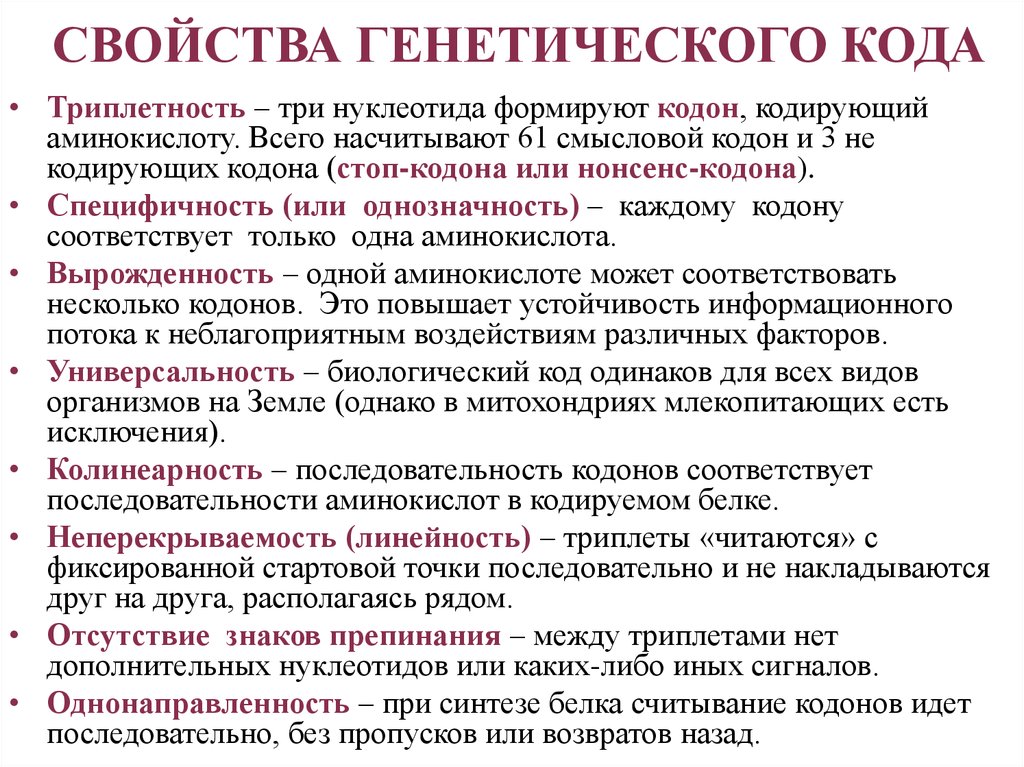

Вопрос 12 Наследование — передача генетической информации (генетических признаков) от одного поколения организмов к другому. В основе наследования лежат процессы удвоения, объединения и распределения генетического материала, поэтому закономерности наследования у разных организмов зависят от особенностей этих процессов.   Полигенное наследование – наследование признаков, при котором за формирование одного признака отвечает два или более неаллельных гена. К нему относится комплементарность и эпистаз. Вопрос 13 Ген-участок ДНК, который несет в себе информацию о строении какого либо белка. 1) дискретность — несмешиваемость генов; 2) стабильность — способность сохранять структуру; 3) лабильность — способность многократно мутировать; 4) множественный аллелизм — многие гены существуют в популяции во множестве молекулярных форм; 5) специфичность — каждый ген кодирует свой продукт; 6) плейотропность — множественный эффект гена; 7) пенетрантность — частота проявления гена в фенотипе; 8) экспрессивность — степень выраженности гена в признаке. Генетический код – это система записи генетической информации в ДНК (и-РНК) в виде определенной последовательности нуклеотидов.   РНК построена из монорибонуклеотидов, соединенных в одну цепь. В состав РНК входят: рибоза, фосфорная кислота, азотистые основания - А, Г, Ц, У. Размер молекулы РНК меньше, чем ДНК, но количество РНК в клетке больше. Первичная структура РНК - это последовательное соединение монорибонуклеотидов при помощи фосфодиэфирной связи. Вторичная структура РНК - это частично спирализованная одинарная полинуклеотидная цепь. Участки спирализации - шпильки - удерживаются при помощи водородных связей, образованных между комплиментарными основаниями: Г=Ц, А=У. Третичная структура РНК - это пространственное расположение молекулы РНК. По составу, структуре и функциям РНК делятся на три типа: мРНК - матричная, тРНК - транспортная, рРНК - рибосомальная. Вопрос 14 Процессинг РНК (посттранскрипционные модификации РНК) — совокупность процессов в клетках эукариот, которые приводят к превращению первичного транскрипта РНК в зрелую РНК. Наиболее известен процессинг матричных РНК, которые во время своего синтеза подвергаются модификациям: кэпированию, сплайсингу и полиаденилированию. Также модифицируются (другими механизмами) рибосомные РНК, транспортные РНК и малые ядерные РНК. Сплайсинг — процесс вырезания определенных нуклеотидных последовательностей из молекул РНК и соединения последовательностей, сохраняющихся в «зрелой» молекуле, в ходе процессинга РНК. Наиболее часто этот процесс встречается при созревании информационной РНК (мРНК) у эукариот, при этом путём биохимических реакций с участием РНК и белков из мРНК удаляются участки, не кодирующие белок (интроны) и соединяются друг с другом кодирующие аминокислотную последовательность участки — экзоны. Таким образом незрелая пре-мРНК превращается в зрелую мРНК, с которой считываются (транслируются) белки клетки. Большинство генов прокариот, кодирующих белки, не имеют интронов, поэтому у них сплайсинг пре-мРНК встречается редко. У представителей эукариот, бактерий и архей встречается также сплайсинг транспортных РНК (тРНК) и других некодирующих РНК. Процессинг и сплайсинг способны объединять структуры, удаленные друг от друга, в один ген, поэтому они имеют огромное эволюционное значение. Подобные процессы упрощают видообразование. Белки имеют блочную структуру. Например, фермент – ДНК-полимераза. Он представляет собой непрерывную полипептидную цепь. Он состоит из собственной ДНК-полимеразы и эндонуклеазы, которая расщепляет молекулу ДНК с конца. Фермент состоит из 2 доменов, которые образуют 2 независимые компактные частицы, связанные полипептидным мостиком. На границе между 2мя генами ферментов находится интрон. Когда-то домены были раздельными генами, а затем – сблизились. Нарушения подобной структуры гена приводит к генным болезням. Нарушение строения интрона фенотипически незаметно, нарушение в экзонной последовательности приводят к мутации. Роль посредника, функцией которого является перевод наследственной информации, сохраняемой в ДНК, в рабочую форму, играют рибонуклеиновые кислоты - РНК. Рибонуклеиновые кислоты представлены одной полинуклеотидной цепью, которая состоит из четырех разновидностей нуклеотидов, содержащих сахар, рибозу, фосфат и одно из четырех азотистых оснований - аденин, гуанин, урацил или цитозин Матричная, или информационная, РНК. Транскрипция. Для того чтобы синтезировать белки с заданными свойствами, к месту их построения поступает "инструкция" о порядке включения аминокислот в пептидную цепь. Эта инструкция заключена в нуклеотидной последовательности матричных, или информационных РНК, синтезируемых на соответствующих участках ДНК. Процесс синтеза мРНК называют транскрипцией. В процессе синтеза, по мере продвижения РНК-полимеразы вдоль молекулы ДНК, пройденные ею одноцепочечные участки ДНК вновь объединяются в двойную спираль. Образуемая в ходе транскрипции мРНК содержит точную копию информации, записанной в соответствующем участке ДНК. Тройки рядом стоящих нуклеотидов мРНК, шифрующие аминокислоты, называют кодонами. Последовательность кодонов мРНК шифрует последовательность аминокислот в пептидной цепи. Кодонам мРНК соответствуют определенные аминокислоты. Транспортная РНК (тРНК). Трансляция. Важная роль в процессе использования наследственной информации клеткой принадлежит транспортной РНК (тРНК). Доставляя необходимые аминокислоты к месту сборки пептидных цепей, тРНК выполняет функцию трансляционного посредника. В ней выделяют четыре главные части, выполняющие различные функции. Акцепторный "стебель" образуется двумя комплементарно соединенными концевыми частями тРНК. Он состоит из семи пар оснований.3'-конец этого стебля несколько длиннее и формирует одноцепочечный участок, который заканчивается последовательностью ЦЦА со свободной ОН-группой. К этому концу присоединяется транспортируемая аминокислота. Остальные три ветви представляют собой комплементарно спаренные последовательности нуклеотидов, которые заканчиваются неспаренными участками, образующими петли. Средняя из этих ветвей - антикодоновая - состоит из пяти пар нуклеотидов и содержит в центре своей петли антикодон. Антикодон - это три нуклеотида, комплементарные кодону мРНК, который шифрует аминокислоту, транспортируемую данной тРНК к месту синтеза пептида. В целом различные виды тРНК характеризуются определенным постоянством нуклеотидной последовательности, которая чаще всего состоит из 76 нуклеотидов. Варьирование их числа связано главным образом с изменением количества нуклеотидов в дополнительной петле. Комплементарные участки, поддерживающие структуру тРНК, как правило, консервативны. Первичная структура тРНК, определяемая последовательностью нуклеотидов, формирует вторичную структуру тРНК, имеющую форму листа клевера. В свою очередь, вторичная структура обусловливает трехмерную третичную структуру, для которой характерно образование двух перпендикулярно расположенных двойных спиралей (рис.27). Одна из них образована акцепторной и ТψС-ветвями, другая - антикодоновой и D-ветвями. На конце одной из двойных спиралей располагается транспортируемая аминокислота, на конце другой - антикодон. Эти участки оказываются максимально удаленными друг от друга. Стабильность третичной структуры тРНК поддерживается благодаря возникновению дополнительных водородных связей между основаниями полинуклеотидной цепи, находящимися в разных ее участках, но пространственно сближенных в третичной структуре. Различные виды тРНК имеют сходную третичную структуру, хотя и с некоторыми вариациями. Одной из особенностей тРНК является наличие в ней необычных оснований, возникающих вследствие химической модификации уже после включения нормального основания в полинуклеотидную цепь. Эти измененные основания обусловливают большое структурное многообразие тРНК при общем плане их строения. Вопрос 15 1. Инициация. На этом этапе происходит сборка всего комплекса, участвующего в синтезе молекулы белка. Последовательно объединяются м-РНК, малая субъединица рибосомы, первая т-РНК со своей аминокислотой, специальные ферменты, называемые факторами инициации, и большая субъединица рибосомы. 2. Элонгация. В молекуле любой м-РНК есть участок, комплементарный рРНК - малой субъединицы рибосомы и специфически ею управляемый. Рядом с ним находится инициирующий стартовый кодон АУТ, кодирующий аминокислоту метионин. На рибосоме имеются два участка для связывания двух молекул т-РНК. В одном участке, называемым пептидильным, уже находится первая т-РНК. Это стартовая т-РНК, несущая аминокислоту метионин, с которого начинается синтез любой молекулы белка. Во второй участок рибосомы - аминоацильный - поступает вторая молекула т-РНК и присоединяется к своему кодону. Между метионином и второй аминокислотой образуется пептидная связь. Вторая т -РНК перемещается вместе со своим кодоном м-РНК в пептидильный центр. Перемещение т-РНК с полипептидной цепочкой из аминоацильного участка в пептидильный сопровождается продвижением рибосомы по м-РНК на шаг, со- ответствующий одному кодону. Этот этап требует затраты энергии. т-РНК, доставившая метионин, уходит, а аминоацильный центр освобождается. В него поступает новая т-РНК, связанная с аминокислотой, зашифрованной очередным кодоном. Между третьей и второй аминокислотами образуется пептидная связь, и третья т-РНК вместе с кодоном м-РНК вновь перемещается в пептидильный центр. Таким образом, в растущей белковой молекуле аминокислоты оказываются соединенными в последовательности, в которой расположены шифрующие их кодоны м-РНК. Процесс элонгации, удлинения белковой цепи, продолжается до тех пор, пока в рибосому не попадет один из трех кодонов, не кодирующих аминокислоты. Это триплеты терминации: УАА, УГА, УАГ. Ни одна из т-РНК не может занять место в аминоацильном центре. 3. Терминация - завершение синтеза белковой молекулы. В клетке не существует т-РНК с антикодонами, комплементарными триплетам терминации. К рибосоме присоединяется специальный фактор терминации, который способствует разъединению субъединиц рибосомы и освобождению синтезированной молекулы белка. Для увеличения производства белков по одной молекуле м-РНК перемещается сразу много рибосом. Такую структуру, объединенную одной матрицей (молекулой м-РНК), называют полирибосомой. Посттрансляционные преобразования белков. Синтезированные в ходе трансляции пептидные цепи на основе своей первичной структуры приобретают вторичную и третичную, а многие—и четвертичную организацию, образуемую несколькими пептидными цепями. В зависимости от функций, выполняемых белками, их аминокислотные последовательности могут претерпевать различные преобразования, формируя функционально активные молекулы белка. Многие мембранные белки синтезируются в виде пре-белков, имеющих на N-конце лидерную последовательность, которая обеспечивает him узнавание мембраны. Эта последовательность отщепляется при созревании и встраивании белка в мембрану. Секреторные белки также имеют на N-конце лидерную последовательность, которая обеспечивает их транспорт через мембрану. Некоторые белки сразу после трансляции несут дополнительные аминокислотные про-последовательности, определяющие стабильность предшественников активных белков. При созревании белка они удаляются, обеспечивая переход неактивного пробелка в активный белок. Например, инсулин вначале синтезируется как пре-проинсулин. Во время секреции пре-последовательность отщепляется, а затем проинсулин подвергается модификации, при которой из него удаляется часть цепи и он превращается в зрелый инсулин. I — РНК-полимераза связывается с ДНК и начинает синтезировать мРНК в направлении 5' → 3'; II — по мере продвижения РНК-полимеразы к 5'-концу мРНК прикрепляются рибосомы, начинающие синтез белка; III — группа рибосом следует за РНК-полимеразой, на 5'-конце мРНК начинается ее деградация; IV —процесс деградации протекает медленнее, чем транскрипция и трансляция; V — после окончания транскрипции мРНК освобождается от ДНК, на ней продолжается трансляция и деградация на 5'-конце Формируя третичную и четвертичную организацию в ходе посттрансляционных преобразований, белки приобретают способность активно функционировать, включаясь в определенные клеточные структуры и осуществляя ферментативные и другие функции. Рассмотренные особенности реализации генетической информации в про - и эукариотических клетках обнаруживают принципиальное сходство этих процессов. Следовательно, механизм экспрессии генов, связанный с транскрипцией и последующей трансляцией информации, которая зашифрована с помощью биологического кода, сложился в целом еще до того, как были сформированы эти два типа клеточной организации. Дивергентная эволюция геномов про - и эукариот привела к возникновению различий в организации их наследственного материала, что не могло не отразиться и на механизмах его экспресии. Постоянное совершенствование наших знаний об организации и функционировании материала наследственности и изменчивости обусловливает эволюцию представлений о гене как функциональной единице этого материала. Вопрос 16 Открытия экзон-интронной организации эукариотических генов и возможности альтернативного сплайсинга показали, что одна и та же нуклеотидная последовательность первичного транскрипта может обеспечить синтез нескольких полипептидных цепей с разными функциями или их модифицированных аналогов. Например, в митохондриях дрожжей имеется ген box (или cob), кодирующий дыхательный фермент цитохром b. Он может существовать в двух формах (рис. 3.42). «Длинный» ген, состоящий из 6400 п. н., имеет 6 экзонов общей протяженностью 1155 п. н. и 5 интронов. Короткая форма гена состоит из 3300 п. н. и имеет 2 интрона. Она фактически представляет собой лишенный первых трех интронов «длинный» ген. Обе формы гена одинаково хорошо экспрессируются. После удаления первого интрона «длинного» гена box на основе объединенной нуклеотидной последовательности двух первых экзонов и части нуклеотидов второго интрона образуется матрица для самостоятельного белка — РНК-матуразы. Функцией РНК-матуразы является обеспечение следующего этапа сплайсинга — удаление второго интрона из первичного транскрипта и в конечном счете образование матрицы для цитохрома b. Другим примером может служить изменение схемы сплайсинга первичного транскрипта, кодирующего структуру молекул антител в лимфоцитах. Мембранная форма антител имеет на С-конце длинный «хвост» аминокислот, который обеспечивает фиксацию белка на мембране. У секретируемой формы антител такого хвоста нет, что объясняется удалением в ходе сплайсинга из первичного транскрипта кодирующих этот участок нуклеотидов. У вирусов и бактерий описана ситуация, когда один ген может одновременно являться частью другого гена или некоторая нуклеотидная последовательность ДНК может быть составной частью двух разных перекрывающихся генов. Например, на физической карте генома фага ФХ174 (рис. 3.44) видно, что последовательность гена В располагается внутри гена А, а ген Е является частью последовательности гена D. Этой особенностью организации генома фага удалось объяснить существующее несоответствие между относительно небольшим его размером (он состоит из 5386 нуклеотидов) и числом аминокислотных остатков во всех синтезируемых белках, которое превышает теоретически допустимое при данной емкости генома. Возможность сборки разных пептидных цепей на мРНК, синтезированной с перекрывающихся генов (А и В или Е и D), обеспечивается наличием внутри этой мРНК участков связывания с рибосомами. Это позволяет начать трансляцию другого пептида с новой точки отсчета. Нуклеотидная последовательность гена В является одновременно частью гена А, а ген Е составляет часть гена D В геноме фага λ были также обнаружены перекрывающиеся гены, транслируемые как со сдвигом рамки, так и в той же рамке считывания. Предполагается также возможность транскрибирования двух разных мРНК с обеих комплементарных цепей одного участка ДНК. Это требует наличия промоторных областей, .определяющих движение РНК-полимеразы в разных направлениях вдоль молекулы ДНК. Описанные ситуации, свидетельствующие о допустимости считывания разной информации с одной и той же последовательности ДНК, позволяют предположить, что перекрывающиеся гены представляют собой довольно распространенный элемент организации генома вирусов и, возможно, прокариот. У эукариот прерывистость генов также обеспечивает возможность синтеза разнообразных пептидов на основе одной и той же последовательности ДНК. Имея в виду все сказанное, необходимо внести поправку в определение гена. Очевидно, нельзя больше говорить о гене как о непрерывной последовательности ДНК, однозначно кодирующей определенный белок. По-видимому, в настоящее время наиболее приемлемой все же следует считать формулу «Один ген — один поли-пептид», хотя некоторые авторы предлагают ее переиначить: «Один полипептид — один ген». Во всяком случае, под термином ген надо понимать функциональную единицу наследственного материала, по химической природе являющуюся полинуклеотидом и определяющую возможность синтеза полипептидной цепи, тРНК или рРНК. Один ген один фермент. В 1940 г Дж. Бидл и Эдвард Татум использовали новый подход для изучения того, как гены обеспечивают метаболизм у более удобного объекта исследований – у микроскопического грибка Neurospora crassa.. Ими были получены мутации, у которых; отсутствовала активность того или иного фермента метаболизма. А это приводило к тому, что мутантный гриб бьл не способен сам синтезировать определенный метаболит (например, аминокислоту лейцин) и мог жить только тогда, когда лейцин был добавлен в питательную среду. Сформулированная Дж. Бидлом и Э. Татумом теория "один ген - один фермент" - быстро получила широкое признание у генетиков, а сами они были награждены Нобелевской Премией. Методы. селекции так называемых "биохимических мутаций", приводящих к нарушениям действия ферментов, обеспечивающих разные пути метаболизма, оказались очень плодотворными не только для науки, но и для практики. Сначала они привели к возникновению генетики и селекции промышленных микроорганизмов, а потом и к микробиологической промышленности, которая использует штаммы микроорганизмов, сверх продуцирующие такие стратегически важные вещества, как антибиотики, витамины, аминокислоты и др.. В основе принципов селекции и генной инженерии штаммов сверхпродуцентов лежит представление, что "один ген кодирует один фермент". И хотя это представление отлично практике приносит многомиллионные прибыли и спасает миллионы жизней (антибиотики) - оно не является окончательным. Один ген - это не только один фермент. |