Предмет наследственность и изменчивость в популяциях людей. Задача выявление, изучение, профилактика и лечение наследственных болезней, предотвращение вредного воздействия среды

Скачать 4.41 Mb. Скачать 4.41 Mb.

|

|

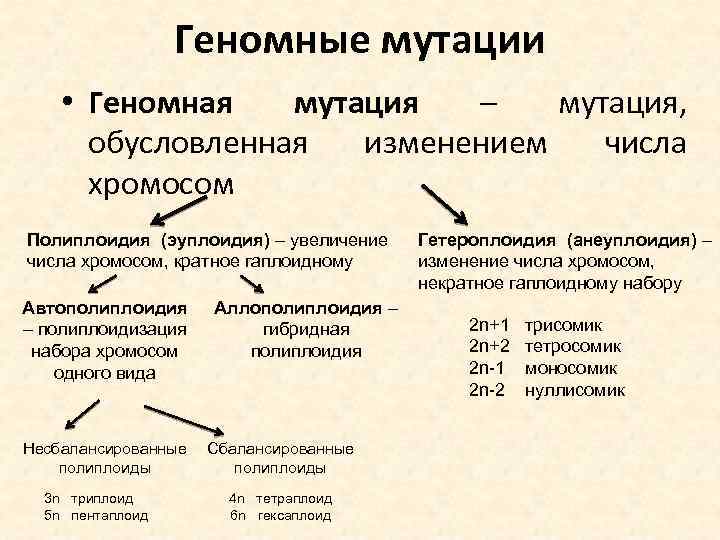

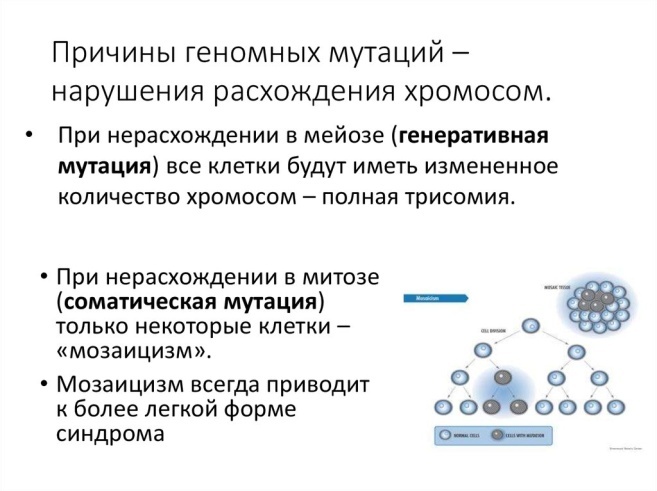

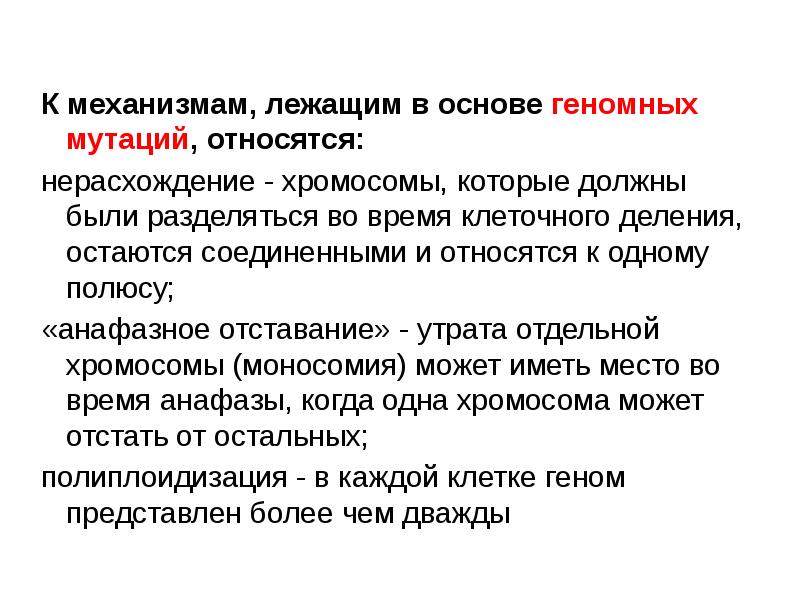

Регуляция экспрессии генов у эукариот. У многоклеточных организмов в клетках разных тканей экспрессируются разные гены, для эукариот характерна дифференциальная экспрессия. У эукариот, также как и у прокариот, существуют регуляторные белки с похожим механизмом действия. При этом для эукариот не характерна регуляция по типу оперона. Цистроны (транскрибируемые участки) эукариот обычно содержат по одному гену. (Это не касается геномов хлоропластов и митохондрий.) Кроме регуляторных белков, взаимодействующих с ДНК, у эукариот существуют и другие способы регуляции экспрессии генов. Конденсация и деконденсация хроматина. Это наиболее универсальный метод регуляции транскрипции. Когда нужно экспрессировать определенные гены, хроматин в этом месте деконденсируется. Альтернативные промоторы. У гена может быть несколько промоторов, каждый из которых начинает транскрипцию с разных его экзонов в зависимости от типа клетки. В конечном итоге будут синтезированы разные белки. Метилирование и деметилирование ДНК. Метилирование ДНК происходит в регуляторных областях гена. Метилируется цитозин в последовательности ЦГ, после чего ген инактивируется. При деметилировании активность гена восстанавливается. Процесс регулируется ферментом метилтрансферазой. Гормональная регуляция. При гормональной регуляции гены активируются в ответ на внешний химический сигнал (поступление в клетку определенного гормона). Этот гормон запускает те гены, которые имеют специфические последовательности нуклеотидов в регуляторных областях. Геномный импринтинг. Это малоизученный способ регуляции экспрессии генов у эукариот. Он возможен только у диплоидных организмов и выражается в том, что активность генов зависит, от какого из родителей они были получены. Выключение генов осуществляется путем метилирования ДНК. Альтернативный сплайсинг. Это регуляция на уровне процессинга. При альтернативном сплайсинге порядок сшивки экзонов может быть различным. Отсюда следует, что на основе одной и той же нуклеотидной последовательности ДНК могут быть синтезированы разные белки. Хотя их отличие друг от друга будет в основном заключаться лишь в разных сочетаниях одних и тех же аминокислот. Тканеспецифическое редактирование РНК также протекает на уровне процессинга. Выражается в замене отдельных нуклеотидов в РНК в определенных тканях организма. Кроме того, у эукариот иРНК часто не подвергается процессингу вообще (а распадается) или подвергается с задержкой. Это токже можно рассматривать как способ регуляции экспрессии генов. Регуляция стабильности иРНК. У эукариот существует регуляция и на уровне трансляции, когда готовые иРНК не «допускаются» к рибосомам или разрушаются. Другие же иРНК могут дополнительно стабилизироваться для многократного использования. Посттрансляционная модификация белка. Чтобы молекула полипептида превратилась в активную молекулу белка, в ней должны произойти различные модификации определенных аминокислот, должны быть сформированы вторичная, третичная и возможно четверичная структуры. На этом этапе также можно повлиять на реализацию генетической информации, например, не дав молекуле сформироваться. Риборегуляторы. Были обнаружены РНК, выполняющие регуляторные функции путем ослабления работы отдельных генов. Вопрос 26 Геномными называют мутации, обусловленные изменением числа хромосом в кариотипе организма.     К генным болезням у человека относятся многочисленные болезни обмена веществ. Они могут быть связаны с нарушением обмена углеводов, липидов, стероидов, пуринов и пиримидинов, билирубина, металлов. Вопрос 27 Эта группа болезней отличается от генных болезней тем, что для своего проявления нуждается в действии факторов внешней среды. Среди них также различают моногенные, при которых наследственная предрасположенность обусловлена одним патологически измененным геном, и полигенные. Последние определяются многими генами, которые в нормальном состоянии, но при определенном взаимодействии между собой и с факторами среды создают предрасположение к появлению заболевания. Они называются мультифакториальными заболеваниями (МФЗ). Заболевания моногенные с наследственным предрасположением относительно немногочисленны. К ним применим метод менделевского генетического анализа. Учитывая важную роль среды в их проявлении, они рассматриваются как наследственно обусловленные патологические реакции на действие различных внешних факторов (лекарственных препаратов, пищевых добавок, физических и биологических агентов), в основе которых лежит наследственная недостаточность некоторых ферментов. К таким реакциям могут быть отнесены наследственно обусловленная непереносимость сульфаниламидных препаратов, проявляющаяся в гемолизе эритроцитов, повышении температуры при применении общих анестезирующих средств. У человека описана мутация, обусловливающая патологическую реакцию на загрязнение атмосферы, которая проявляется в раннем развитии эмфиземы легких (в возрасте 30—40 лет). У генетически чувствительных индивидов нежелательные реакции могут вызывать некоторые компоненты пищи и пищевые добавки. Наряду с химическими агентами у людей отмечается наследуемая патологическая реакция на физические факторы (тепло, холод, солнечный свет) и факторы биологической природы (вирусные, бактериальные, грибковые инфекции, вакцины). Иногда отмечается наследственная устойчивость к действию биологических агентов. Например гетерозиготы HbA HbS устойчивы к заражению возбудителем тропической малярии. К болезням с наследственной предрасположенностью, обусловленной многими генетическими и средовыми факторами, относятся такие заболевания, как псориаз, сахарный диабет, шизофрения. Этим заболеваниям присущ семейный характер, и участие наследственных факторов в их возникновении не вызывает сомнений. Однако генетическая природа предрасположенности к ним пока не расшифрована. Нередко предрасположенность к ряду заболеваний наблюдается у людей с определенным сочетанием различных генов. Так, у людей со II (А) группой крови чаще наблюдается рак желудка и кишечника, матки, яичников и молочной железы, а также пернициозная анемия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, холецистит, желчно-каменная болезнь, ревматизм. У людей с I (0) группой крови чаще встречается язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Установление с помощью различных методов генетических исследований точного диагноза заболевания, выяснение роли наследственности и среды в его развитии, определение типа наследования в случае наследственных болезней дают возможность врачу разрабатывать методы лечения и профилактики появления этих заболеваний в следующих поколениях. При наследственных заболеваниях могут иметь место генетические нарушения различного характера и локализации. Эти болезни могут быть связаны с нарушениями ядерной (хромосомной) или митохондриальной ДНК. Они могут развиться в результате генных (точечных) мутаций (транзиции, трансверсии, мутации сдвига рамки считывания[2][* 1]), либо довольно грубых изменений структуры хромосом[3] или мтДНК[4] (делеции, дупликации, инверсии, транслокации, транспозиции[5]), а также вследствие геномных мутаций (изменения числа хромосом[6]). Соответственно, наследственные заболевания классифицируют как генные, хромосомные, митохондриальные. Наследственные заболевания классифицируют также по типу наследования. Для значительной части наследственных болезней тип наследования установлен — патологические признаки, также как и нормальные, могут наследоваться аутосомно-доминантно, аутосомно-рецессивно и сцепленно с полом (Х-сцепленный доминантный, Х-сцепленный рецессивный и Y-сцепленный типы наследования). Термин «аутосомный» указывает на то, что мутантный ген локализован в аутосоме, «Х-сцепленный» — в половой Х-хромосоме, а «Y-сцепленный» — в половой Y-хромосоме. Выделение доминантного и рецессивного типов наследования существенно с медицинской точки зрения, так как при доминантном типе наследования клиническое проявление болезни обнаруживается у гомо- и гетерозигот, а при рецессивном — только у гомозигот, то есть значительно реже. Основные методы, с помощью которых устанавливается тот или иной тип наследования, — клинико-генеалогический, базирующийся на анализе родословных, и более точный сегрегационный анализ, объектом которого, как правило, являются так называемые «ядерные семьи» (то есть родители и дети). Вопрос 28 Генеалогический метод исследования основан на составлении родословной человека и изучении характера наследования признака. Суть его состоит в установлении родословных связей и определении доминантных и рецессивных признаков и характера их наследования. Особенно эффективен этот метод при исследовании генных мутаций. Этот метод используется для диагностики наследственных заболеваний и медико-генетического консультирования. По характеру наследования определяется вероятность рождения ребенка с генетическими аномалиями. Генетический метод чаще всего использовался для мониторинга таких генетических заболеваний, как гемофилия или эпилепсия. Сущность генеалогического метода: установление наследственной этиологии заболевания, установление типа наследования, установление локализации гена в хромосоме, дифференциация болезней генетической этиологии с близкими к ним ненаследственми формами, дифференциация наследственных заболеваний, несходных по гены наследования. Родословные при аутосомно-доминантном наследовании равная вероятность встречаемости данного признака как у мужчин, так и у женщин. Это обусловлено одинаковой двойной дозой генов, расположенных в аутосомах у всех представителей вида и получаемых от обоих родителей, и зависимостью развивающегося признака от характера взаимодействия аллельных генов. При доминировании признака в потомстве родительской пары, где хотя бы один родитель является его носителем, он проявляется с большей или меньшей вероятностью в зависимости от генетической конституции родителей. Если анализируется признак, не влияющий на жизнеспособность организма, то носители доминантного признака могут быть как гомо-, так и гетерозиготами. В случае доминантного наследования какого-то патологического признака (заболевания) гомозиготы, как правило, нежизнеспособны, а носители этого признака — гетерозиготы. Таким образом, при аутосомно-доминантном наследовании признак может встречаться в равной мере у мужчин и у женщин и прослеживается при достаточном по численности потомстве в каждом поколении по вертикали. Анализируя родословные, необходимо помнить о возможности неполного пенетрирования доминантного аллеля, обусловленной взаимодействием генов или факторами среды. Показатель пенетрантности может быть вычислен как отношение фактического числа носителей признака к числу ожидаемых носителей этого признака в данной семье. Необходимо также помнить, что некоторые заболевания проявляются не сразу с момента рождения ребенка. Многие болезни, наследуемые по доминантному типу, развиваются лишь в определенном возрасте. Так, хорея Гентингтона клинически проявляется к 35—40 годам, поздно проявляется и поликистоз почек. Поэтому при прогнозировании подобных заболеваний в расчет не принимаются братья и сестры, не достигшие критического возраста. Родословные при аутосомно-рецессивном наследовании. Рецессивные признаки проявляются фенотипически лишь у гомозигот по рецессивным аллелям. Эти признаки, как правило, обнаруживаются у потомков фенотипически нормальных родителей — носителей рецессивных аллелей. Вероятность появления рецессивного потомства в этом случае равна 25%. Если один из родителей имеет рецессивный признак, то вероятность проявления его в потомстве будет зависеть от генотипа другого родителя. У рецессивных родителей все потомство унаследует соответствующий рецессивный признак. Для родословных при аутосомно-рецессивном типе наследования характерно, что признак проявляется далеко не в каждом поколении. Чаще всего рецессивное потомство появляется у родителей с доминантным признаком, причем вероятность появления такого потомства возрастает в близкородственных браках, где оба родителя могут являться носителями одного и того же рецессивного аллеля, полученного от общего предка. Родословные при доминантном Х-сцепленном наследовании признака. Гены, расположенные в Х-хромосоме и не имеющие аллелей в Y-хромосоме, представлены в генотипах мужчин и женщин в разных дозах. Женщина получает две свои Х-хромосомы и соответствующие гены как от отца, так и от матери, а мужчина наследует свою единственную Х-хромосому только от матери. Развитие соответствующего признака у мужчин определяется единственным аллелем, присутствующим в его генотипе, а у женщин он является результатом взаимодействия двух аллельных генов. В связи с этим признаки, наследуемые по Х-сцепленному типу, встречаются в популяции с разной вероятностью у мужского и женского пола.При доминантном Х-сцепленном наследовании признак чаще встречается у женщин в связи с большей возможностью получения ими соответствующего аллеля либо от отца, либо от матери. Мужчины могут наследовать этот признак только от матери. Женщины с доминантным признаком передают его в равной степени дочерям и сыновьям, а мужчины — только дочерям. Сыновья никогда не наследуют от отцов доминантного Х-сцепленного признака. Примером такого типа наследования служит описанная в 1925 г. родословная с фолликулярным кератозом —кожным заболеванием, сопровождающимся потерей ресниц, бровей, волос на голове. Характерным является более тяжелое течение заболевания у гемизиготных мужчин, чем у женщин, которые чаще всего являются гетерозиготами. Родословные при рецессивном Х-сцепленном наследовании признаков. Характерной особенностью родословных при данном типе наследования является преимущественное проявление признака у гемизиготных мужчин, которые наследуют его от матерей с доминантным фенотипом, являющихся носительницами рецессивного аллеля. Как правило, признак наследуется мужчинами через поколение от деда по материнской линии к внуку. У женщин он проявляется лишь в гомозиготном состоянии, вероятность чего возрастает при близкородственных браках. Наиболее известным примером рецессивного Х-сцепленного наследования является гемофилия, дальтонизм — определенная форма нарушения цветоощущения. Родословные при Y-сцепленном наследовании. Наличие Y-хромосомы только у представителей мужского пола объясняет особенности Y-сцепленного, или голандриче-ского, наследования признака, который обнаруживается лишь у мужчин и передается по мужской линии из поколения в поколение от отца к сыну. Одним из признаков, Y-сцепленное наследование которого у человека все еще обсуждается, является гипертрихоз ушной раковины, или наличие волос на внешнем крае ушной раковины. Предполагают, что в коротком плече Y-хромосомы кроме этого гена находятся гены, определяющие мужской пол. В 1955 г. у мыши описан определяемый Y-хромосомой трансплантационный антиген, названный HY. Возможно, он является одним из факторов половой дифференцировки мужских гонад, клетки которых имеют рецепторы, связывающие этот антиген. Связанный с рецептором антиген активизирует развитие гонады по мужскому типу. Этот антиген в процессе эволюции остался почти неизменным и встречается в организме многих видов животных, в том числе и человека. Таким образом, наследование способности к развитию гонад по мужскому типу определяется голандрическим геном, расположенным в Y-хромосоме. Вопрос 29 Близнецовый метод заключается в изучении фенотипов однояйцевых близнецов, которые обладают одинаковым генотипом. Близнецовый метод позволяет определить степень проявления признака у пары, влияние наследственности и среды на развитие признаков. Все различия, которые проявляются у однояйцевых близнецов, имеющих одинаковый генотип, связаны с влиянием внешних условий. Таким образом, близнецовый метод позволяет выявить роль генотипа и факторов среды в формировании признака, для чего изучаются и сравниваются степени сходства (конкордантность) и различий (дискордантность) монозиготных и дизиготных близнецов.  Установление соотносительной роли наследственности и среды в развитии различных патологических состояний позволяет врачу правильно оценить ситуацию и проводить профилактические мероприятия при наследственной предрасположенности к заболеванию или осуществлять вспомогательную терапию при его наследственной обусловленности. Трудности близнецового метода связаны, во-первых, с относительно низкой частотой рождения близнецов в популяции (1:86—1:88), что осложняет подбор достаточного количества пар с данным признаком; во-вторых, с идентификацией монозиготности близнецов, что имеет большое значение для получения достоверных выводов. Для идентификации монозиготности близнецов применяют ряд методов. 1. Полисимптомный метод сравнения близнецов по многим морфологическим признакам (пигментации глаз, волос, кожи, форме волос и особенностям волосяного покрова на голове и теле, форме ушей, носа, губ, ногтей, тела, пальцевым узорам). 2. Методы, основанные на иммунологической идентичности близнецов по эритроцитарным антигенам (системы АВО, MN, резусу), по сывороточным белкам (γ-глобулину). 3. Наиболее достоверный критерий монозиготности предоставляет трансплантационный тест с применением перекрестной пересадки кожи близнецов. Несмотря на трудоемкость близнецового метода и возможность ошибок при определении монозиготности близнецов, высокая объективность выводов делает его одним из широко применяемых методов генетических исследований у человека. |