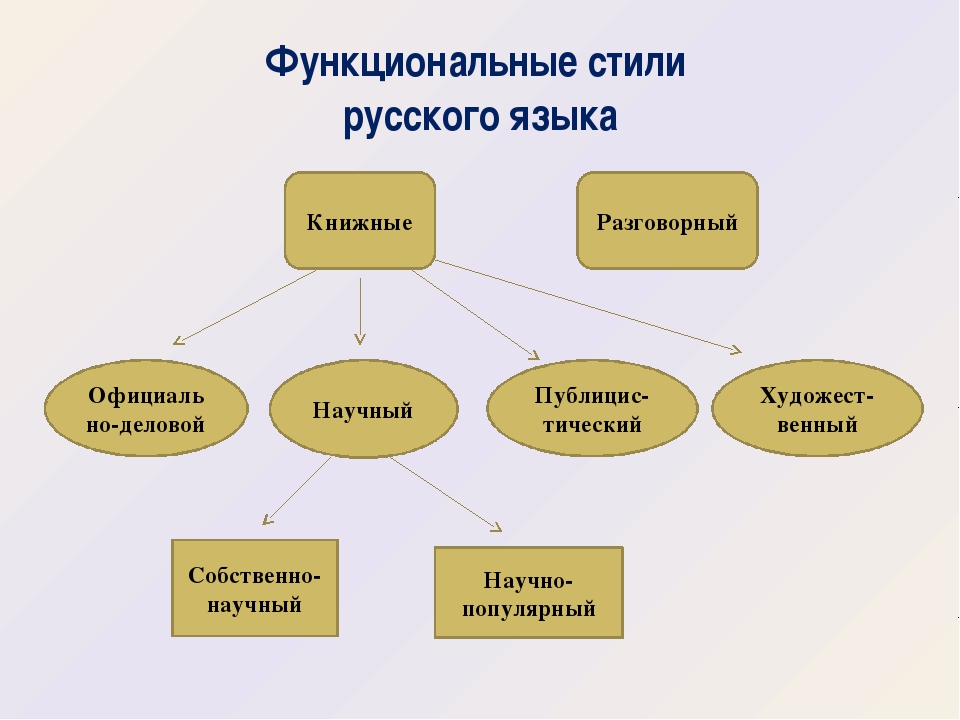

Самостоятельная работа По теме 1 Текст. Способы связи предложений в тексте. Функциональносмысловые типы текстов Задание Составьте схему Стили современного русского литературного языка

Скачать 371 Kb. Скачать 371 Kb.

|

|

Самостоятельная работа По теме 4.1 «Текст. Способы связи предложений в тексте. Функционально-смысловые типы текстов» Задание 1. Составьте схему «Стили современного русского литературного языка».  Задание 2. Подготовьте презентацию на тему «Исследователи теории текста» (персона по выбору обучающегося) Текст и его восприятие При определении понятия «текст» обнаруживаются различные подходы и методы изучения этого феномена. Текст определяют как информационное пространство, как речевое произведение, как знаковую последовательность. Само слово «текст» (лат. textus ) означает ткань, сплетение, соединение. Поэтому важно установить и то, что соединяется, и то, как и зачем соединяется. В любом случае текст представляет собой объединенную по смыслу последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связанность и цельность. В семиотике под текстом понимается осмысленная последовательность любых знаков, любая форма коммуникации, в том числе обряд, танец, ритуал и т.п. В филологии, в частности языкознании, под текстом понимается последовательность вербальных (словесных) знаков. Поскольку текст несет некий смысл, то он изначально коммуникативен, поэтому текст представляется как единица коммуникативная. Текст как продукт речемыслительной деятельности автора и материал речемыслительной деятельности интерпретатора (читателя) есть прежде всего особым образом представленное знание: вербализованное знание и фоновое знание. В тексте линейно упорядочена совокупность знаковых единиц разного объема и сложности[6], т.е. это материальное образование, состоящее из элементов членораздельной речи. Однако это в целом материальное образование несет в себе нечто нематериальное, содержание (знание, событие). Более того, знание не всегда реализуется целиком вербальными средствами. Текст может быть письменным и устным по форме своего воспроизведения. Та и другая форма требует своей «текстуальности» – внешней связанности, внутренней осмысленности, направленности на восприятие. Правильность восприятия текста обеспечивается не только языковыми и графическими единицами и средствами, но и общим фондом знаний, по-другому «коммуникативным фоном», на котором осуществляется текстообразование и его декодирование, поэтому восприятие связано с пресуппозицией (пре — лат. ргае – впереди, перед; suppositio – предположение, презумпция). Пресуппозиция – это компонент смысла текста, который не выражен словесно, это предварительное знание, дающее возможность адекватно воспринять текст. Такое предварительное знание принято называть фоновыми знаниями. Пресуппозиция может возникнуть при чтении предшествующего текста или оказаться вовсе за пределами текста как результат знания и опыта составителя текста. Фоновые знания – это знания реалий и культуры, которыми обладают пишущий (говорящий) и читающий (слушающий) Фоновые знания могут быть определенным образом классифицированы. В частности, такую классификацию находим у В.Я. Шабеса. Типы фоновых знаний: 1) социальные, т.е. те, что известны всем участникам речевого акта еще до начала сообщения; 2) индивидуальные, т.е. те, что известны только двум участникам диалога до начала их общения; 3) коллективные, т.е. известные членам определенного коллектива, связанным профессией, социальными отношениями и др. (например, специальные медицинские знания, политические и др.) Фоновые знания могут перемещаться из одного типа в другой. Например, гибель конкретной женщины – это факт индивидуального знания, а гибель принцессы Дианы явилась национальным, даже мировым событием, и, таким образом, этот частный факт вошел в знание социальное. Или: бытовой факт появления мышей в доме, на кухне – это индивидуальное знание, касающееся жизни отдельной семьи (или одного человека). Но появление мышей на кухне в замке королевы английской Елизаветы стало фактом социального знания Литературно-художественные знания в качестве фоновых знаний используются в публицистике, в газетных публикациях. Как правило, они выявляются через прецедентные тексты (от лат. praecedens, род. п. praecedentis – предшествующий) – «чужие» тексты (или отдельные художественно-литературные образы), представленные в авторском тексте в виде литературных реминисценций. Индивидуальные фоновые знания часто служат средством создания подтекста. Понятие подтекста прежде всего связано с художественной литературой, оно полностью сориентировано на предварительное знание. В ряде случаев автор, используя те или другие высказывания, упоминая какие-либо факты, прямо рассчитывает на понимание посвященных, т.е. на индивидуальное знание. Например, Ю.М. Лотман, комментируя роман А. Пушкина «Евгений Онегин», обращает внимание на строку поэта «Зизи, кристалл души моей...», которая могла быть понятна лишь тем, кто знал, что «Зизи – детское и домашнее имя Евпраксии Николаевны Вульф». Ряд примеров подобного рода приводит и А.М. Камчатнов Функциональный анализ предполагает учет предварительной обусловленности авторского выбора тех или иных средств выражения смысловой структуры текста его видовой и жанровой целеустановкой. При этом сам выбор вида и жанра текста диктуется условиями реальной коммуникации ( коммуниканты, предмет коммуникации, средства коммуникации, и т.п.). Таким образом, функциональный анализ учитывает экстра- и интратекстовые признаки. Задание 3. Определите, к каким стилям относятся приводимые ниже тексты. В какой сфере общения используется каждый из них? а) Из выступления А.А. Ахматовой по ленинградскому радио в конце сентября 1941 г. Мои дорогие сограждане, матери, жёны и сёстры Ленинграда. Вот уже больше месяца, как враг грозит нашему городу пленом, наносит ему тяжёлые раны. Городу Петра, городу Ленина, городу Пушкина, Достоевского и Блока, городу великой культуры и труда враг грозит смертью и позором. Я, как и все ленинградцы, замираю при самой мысли о том, что наш город, мой город может быть растоптан. Вся жизнь моя связана с Ленинградом – в Ленинграде я стала поэтом, Ленинград стал для моих стихов их дыханием. Я, как и все вы сейчас, живу одной непоколебимой верой в то, что Ленинград никогда не будет фашистским. Эта вера крепнет во мне, когда я вижу ленинградских женщин, которые просто и мужественно защищают Ленинград и поддерживают его обычную, человеческую жизнь. б) Протокол заседания ЦК РСДРП(б) от 21 октября (3 ноября) 1917 г. Присутствовали: Троцкий, Свердлов, Дзержинский, Сталин, Иоффе, Сокольников, Муранов, Милютин. 1) Доклад о Северном фронте. Тов. Свердлов сообщает о положении дел на Северном фронте. 2) Петроградский Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов. Тов. Дзержинский о полной дезорганизации в Исполнительном комитете, предлагает обязать всех членов Исполнительного комитета – большевиков непременно работать в Исполнительном комитете или выйти оттуда. Постановлено: ввести в Исполнительный комитет для работы тт. Володарского, Юренева, Милютина, Скалова, Пахомова, Зорина, Дзержинского, Сталина, Лашевича, Иоффе. 3) Издание брошюры т. Ленина. Тов. Дзержинский сообщает о том, что в типографию сдано письмо Ленина для издания брошюрой. Решено отдельной брошюры не издавать. в) Из книги Д.Э. Розенталя «Как лучше сказать?». Таким образом, наряду с вариантами нормы, возникающими в хронологическом плане (старые и новые варианты), сосуществуют варианты, обязанные своим появлением выделению в языке различных стилей (книжные и разговорные варианты). Остаётся добавить, что, как правило, старые варианты совпадают с книжными, а новые – с разговорными. Наличие вариантов нормы, наличие двояких форм для выражения одного и того же языкового явления обогащает язык, создает возможности более точного оформления высказывания. Но при этом выбор в каждом конкретном случае должен быть обоснован, должен быть стилистически оправдан. г) Из магнитофонных записей разговора. – Ну чего же тебе рассказать-то. В деревню люблю ездить. Отдыхаешь душой и телом. То в огороде покопаешься. То сорняки повыдёргиваешь. А когда молодой-то был, на велосипеде катал сестру свою. Вот. А ещё мы вечером любили в бадминтон играть. Ага. Я ей в руки стараюсь, а она то влево, то вправо пуляет. Я и бегаю туда-сюда за этим, за ракеткой маленькой, волан. А ты играла когда-нибудь в бадминтон? – Угу. – А ещё рыбачить люблю. Я часто ходил на озеро. На старицу. – Куда? – Это река вот раньше протекала. А потом нашла свое место. – То есть это новое русло и есть старица? – Нет, старое. Там рыбы много было. Щук навалом. д) Из рассказа И.А. Бунина «Последнее свидание». В сырых лунных полях тускло белела полынь на межах. Большекрылые совы бесшумно, неожиданно взвивались с меж – и лошадь всхрапывала, шарахалась. Дорога вошла в мелкий лес, мёртвый, холодный от луны и росы. Луна, яркая и точно мокрая, мелькала по голым верхушкам, и голые сучья сливались с её влажным блеском, исчезали в нём. Горько пахло осиновой корой, оврагами с прелой листвою... а) публицистический стиль (идеология, политика); б) официально-деловой стиль (право); в) научный стиль (наука); г) разговорный стиль (бытовая сфера); |