Антенно-фидерные устройства Курсовой проект. Курсовой проект Изучение радиоволн и антенно-фидерные устройства. Титульник Содержание

Скачать 330.15 Kb. Скачать 330.15 Kb.

|

|

Титульник СодержаниеВведение 3 1 Задание на курсовое проектирование 4 2 Условная схема распространения сигнала 7 3 Расчет затухания на участках трассы до абонента в точке D 13 3.1 Городской участок радиолинии 13 3.2 Участок водной глади №1 13 3.3 Участок трассы лесной части 14 4 Расчет затухания на участках трассы до абонента в точке F 16 4.1 Городской участок радиолинии 16 4.2 Участок водной глади №1 16 4.3 Участок трассы лесной части 17 3.4 Участок водной глади №2 17 3.5 Участок сельской местности 18 3.6 Общее затухание радиолинии 19 4 Построение графика зависимости потерь от расстояния 20 5 Расчет бюджета радиолинии и оценка доступности абонентов в точках D и F 22 Заключение 24 Список литературы 25 Приложение 1 2 ВведениеЗона обслуживания, или зона уверенной радиосвязи - это такая область для каждой БС, где напряжённость поля не ниже заданного значения. Дальность действия системы может зависеть от следующих факторов: - параметров антенно-фидерного тракта передающей аппаратуры; - параметров антенно-фидерного тракта приёмной аппаратуры; - уровня шумов на входе приёмника и его чувствительности; - статистических закономерностей распространения радиоволн в условиях городской застройки; - параметров радиоканала связи (характер местности, уровень урбанизации и т.д.); - электрических параметров применяемой аппаратуры. В данном курсовом проекте на основе ряда моделей, предназначенных для расчета дальности радиосвязи, необходимо определить, будут ли доступны абоненты в различных точках на определенном удалении от базовой станции с учетом используемых характеристик окружающей среды, существенных для распространения радиоволн, а также препятствий, вследствие которых сигнал переотражается. 1 Задание на курсовое проектированиеВ рассматриваемом курсовом проекте необходимо: рассчитать протяжённость луча радиолинии в случаях если радиолиния проходит через препятствия частично (использовав знания геометрии и свойств прямоугольного треугольника и проч.); обосновать выбор моделей расчёта для каждого отдельного участка; произвести расчёт затухания для каждого участка радиолинии в соответствии с вариантом; представить собственную условную схему радиотрассы рассчитываемого варианта курсового проекта, выполненную средствами графического дизайна; представить графическое (в MathCad) сравнение различия в уровне затухания радиосигнала в различных средах: город, пригород, лес, водная гладь, лес. Ось ординат - затухание в дБ (до 100…150 дБ), ось абсцисс – протяжённость трассы в м (до 3000…5000 м); сложить полученные данные затуханий для каждого участка радиолинии в общее значение затухания для указанных точек (для двух случаев в точках D и F); 7) произвести расчёт бюджета радиолинии для обоих случаев размещения абонента (в точках D и F); 8) обосновать отсутствие или наличие необходимого уровня доступа в сеть сотовой подвижной радиосвязи (для стандарта GSM/DCS) в точках D и F. Исходные данные для расчета затухания на каждом из участков радиотрассы в соответствии с вариантом 3 представлены в таблице 1.1. Таблица 1.1 - Исходные данные для расчета затухания

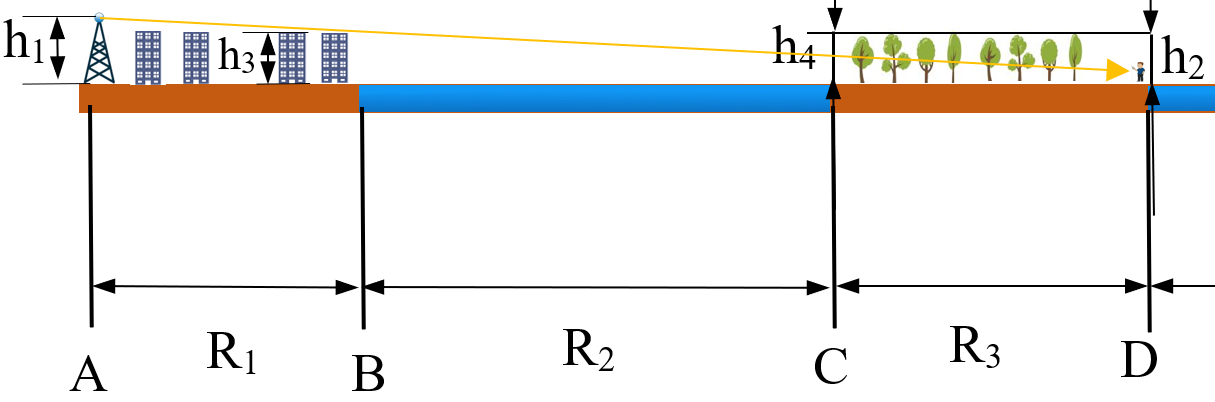

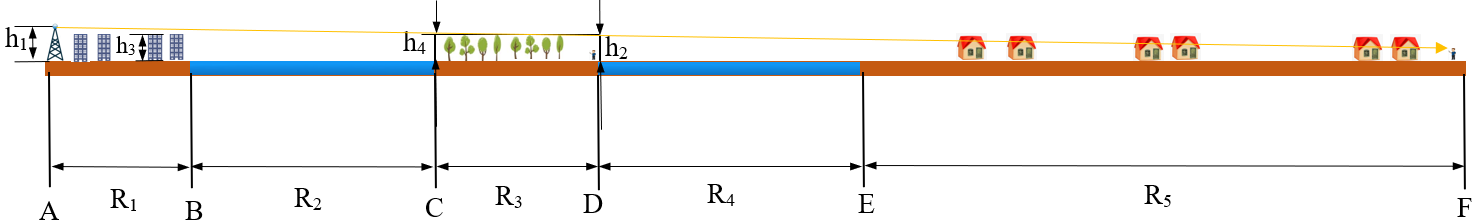

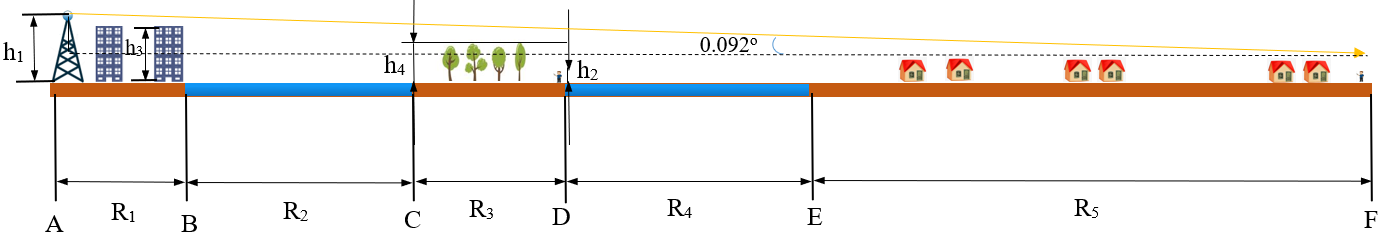

В таблице 1.1 даны исходные данные для проведения расчётов уровня затухания, при этом высоты подвеса даны в метрах, протяжённости участков однотипной местности в километрах, угол прихода волны в градусах, а именно: h1 - высота подвеса антенны базовой станции, [м]; h2 - высота размещения антенны абонентской радиостанции, [м]; h3 - средняя высота городских зданий, [м]; h4- средняя высота деревьев лесной зоны, [м]; R1 - протяжённость городской части участка трассы, [км]; R2 - протяжённость 1-го участка водной глади, [км]; R3 - протяжённость лесной части трассы, [км]; R4 - протяжённость 2-го участка водной глади, [км]; R5 - протяжённость участка сельской местности, [км]; w - средняя ширина улицы в городской части трассы, [м]; d - среднее расстояние между зданиями в городской части трассы, [м];  - угол прихода волны в городской части трассы, [град]; - угол прихода волны в городской части трассы, [град]; f - частота радиосигнала передатчика, [МГц]. Исходные данные для расчета бюджета линии в соответствии с вариантом 3 представлены в таблице 1.2. Таблица 1.2 - Исходные данные для расчета бюджета линии

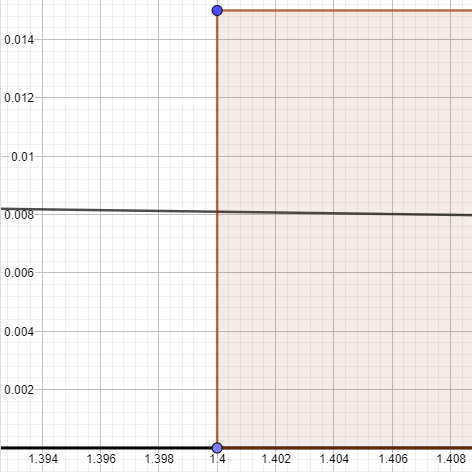

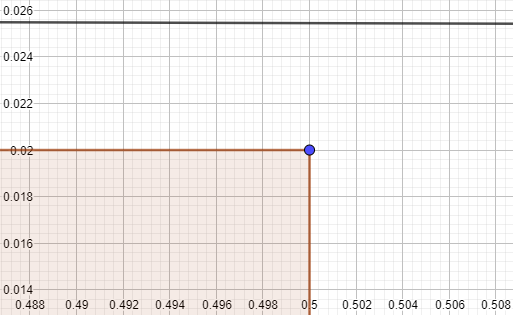

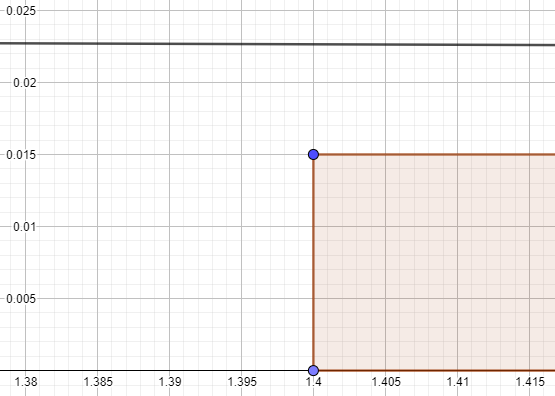

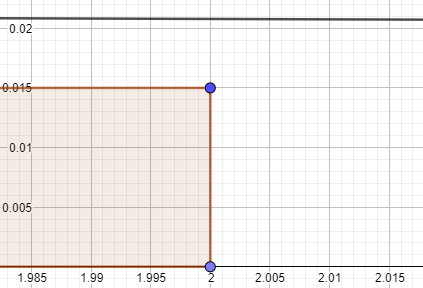

2 Условная схема распространения сигнала2.1 От базовой станции до абонента в точке D. Условная схема распространения сигнала до абонента, находящегося в точке D, представлена на рисунке 2.1.  Рисунок 2.1 – Схема радиотрассы С помощью программных средств были построены отрезки, на основе которых можно условно определить распространение радиолуча (https://www.math10.com/ru/geometria/geogebra/fullscreen.html). Было определено, что при имеющихся высоте расположения базовой станции (27 м=0,027 км) и средней высоте зданий (20 м=0,02 км) радиолуч теоретически способен пройти над городом в сторону абонента в точке D без учета влияния такого явления как дифракция.   Рисунок 2.2 – Прохождение радиолуча в точке B В таком случае имеет место быть принцип Ферма - постулат в геометрической оптике, согласно которому луч выбирает из множества путей между двумя точками тот путь, который потребует наименьшего времени. Т.е. луч движется из начальной точки в конечную точку по пути, минимизирующему время движения (или, что то же самое, минимизирующему оптическую длину пути). Несмотря на это, при расчете затухания на городском участке используем городскую модель расчета, т.к высота зданий в исходных данных является средней. Для расчета на водной гладью будем учитывать, что луч распространяется в свободном пространстве. До абонента в точке D сигнал луч будет распространяться через лесной массив.   Рисунок 2.3 – Прохождение радиолуча в точке С (лесной массив) 0,008км=8м – высота, на которой распространяется луч в точке С. 2.2 От базовой станции до абонента в точке F. Условная схема распространения сигнала до абонента, находящегося в точке F, представлена на рисунке 2.4.  Рисунок 2.4 – Схема радиотрассы Рассмотрим прохождение луча от базовой станции до абонента в точке F. На рисунке 2.5 показан фрагмент условного прохождения данного луча в пространстве, а именно в точке D.   Рисунок 2.5 – Прохождение радиолуча в точке В 0.02 км = 20 м – средняя высота зданий в городе. 0,025 км = 25 м – высота, на которой проходит радиолуч в точке В. На рисунке 2.6 показан фрагмент условного прохождения данного луча в пространстве, а именно в точке С.   Рисунок 2.6– Прохождение радиолуча в точке C 0,022 км = 22 м – высота, на которой проходит радиолуч в точке C. На рисунке 2.7 показан фрагмент условного прохождения данного луча в пространстве, а именно в точке D.   Рисунок 2.7– Прохождение радиолуча в точке D Таким образом, луч проходит над лесным массивом (высота деревьев 15 м, луч проходит на высоте 20 метров), соответственно для расчета затухания воспользуемся моделью при распространении сигнала в свободном пространстве. Рассмотрим прохождение луча до точки Е. На рисунке 2.8 показан фрагмент условного прохождения луча в точке Е.   Рисунок 2.8– Прохождение радиолуча в точке С (лесной массив) Луч проходит в точке Е на высоте 17 м. В данном случае используем модель для сельской местности. 3 Расчет затухания на участках трассы до абонента в точке DДля каждого из участков радиолинии определим модель, в соответствии с которой необходимо произвести расчёт затухания сигнала. 3.1 Городской участок радиолинииВ качестве модели для расчета затухания на городском участке радиолинии выбираем модель Окамуры-Хата. Данная модель широко применяется при планировании зон радиопокрытия сетью сотовой подвижной радиосвязи в городских условиях. В данном случае выбор осуществлен на основе следующих критериев (в скобках указаны исходные данные для сопоставления): - область частот: 100...1500 МГц (900 МГц); - расстояние до передатчика: 1-20 км (2 км); - модель ориентирована для проведения расчетов на среднем и малом городе. Расчет производим по формуле (3.1):

где  – высота подвеса базовой станции ( – высота подвеса базовой станции ( =27 м); =27 м); – будем рассматривать как точку в пространстве, где оканчивается городской участок (см. рис.2.1, отсюда – будем рассматривать как точку в пространстве, где оканчивается городской участок (см. рис.2.1, отсюда  =20 м). =20 м).Таким образом, получим:

3.2 Участок водной глади №1Для расчета на водной гладью учитываем, что луч распространяется в свободном пространстве. Воспользуемся моделью COST 231-Хата для свободных пространств, т.к. данная модель учитывает помимо расположения высоты базовой станции ещё и высоту расположения абонентской станции.

где  – будем рассматривать как точку начала участка водной глади (см. рис. 2.1, отсюда – будем рассматривать как точку начала участка водной глади (см. рис. 2.1, отсюда  =20 м); =20 м); – будем рассматривать как точку окончания участка водной глади (см. рис.2.2, отсюда – будем рассматривать как точку окончания участка водной глади (см. рис.2.2, отсюда  =8 м). =8 м).Таким образом, получим:

3.3 Участок трассы лесной частиДля расчета на участке лесного массива учитываем, что луч распространяется в свободном пространстве. Воспользуемся моделью COST 231-Хата для свободных пространств.

где  – будем рассматривать как точку начала лесного массива (см. рис. 2.2, отсюда – будем рассматривать как точку начала лесного массива (см. рис. 2.2, отсюда  =8 м); =8 м); – будем рассматривать как точку окончания лесного массива, т.е. точку, в которой находится абонент 1 ( – будем рассматривать как точку окончания лесного массива, т.е. точку, в которой находится абонент 1 ( =1,5 м). =1,5 м).Т.к. на данном участке располагается лесной массив, а расчеты проводятся для летнего времени года, то учитывается тот факт, что листья деревьев создают дополнительное затухание радиосигнала. Уровень сигнала летом становится примерно на 10 децибел ниже, чем зимой. Таким образом, получим:

Таким образом, на основе расчетов затухания для различных участков радиотрассы определяем общее затухание в точке расположения первого абонента D за лесным массивом:

4 Расчет затухания на участках трассы до абонента в точке FДля каждого из участков радиолинии определим модель, в соответствии с которой необходимо произвести расчёт затухания сигнала. 4.1 Городской участок радиолинииВ качестве модели для расчета затухания на городском участке радиолинии выбираем модель Окамуры-Хата. В данном случае выбор осуществлен на основе следующих критериев (в скобках указаны исходные данные для сопоставления): - область частот: 100...1500 МГц (900 МГц); - расстояние до передатчика: 1-20 км (2 км); - модель ориентирована для проведения расчетов на среднем и малом городе. Расчет производим по формуле (3.1):

где  – высота подвеса базовой станции ( – высота подвеса базовой станции ( =27 м); =27 м); – будем рассматривать как точку окончания городского участка (см. рис.2.5, отсюда – будем рассматривать как точку окончания городского участка (см. рис.2.5, отсюда  =25 м). =25 м).Таким образом, получим:

4.2 Участок водной глади №1Для расчета на водной гладью учитываем, что луч распространяется в свободном пространстве. Воспользуемся моделью COST 231-Хата для свободных пространств, т.к. данная модель учитывает помимо расположения высоты базовой станции ещё и высоту расположения абонентской станции.

где  – будем рассматривать как точку начала участка водной глади (см. рис. 2.5, отсюда – будем рассматривать как точку начала участка водной глади (см. рис. 2.5, отсюда  =25 м); =25 м); – будем рассматривать как точку окончания участка водной глади (см. рис.2.6, отсюда – будем рассматривать как точку окончания участка водной глади (см. рис.2.6, отсюда  =22 м). =22 м).Таким образом, получим:

4.3 Участок трассы лесной частиДля расчета на участке лесного массива учитываем, что луч распространяется в свободном пространстве, т.к. луч условно распространяется на деревьями. Воспользуемся моделью COST 231-Хата для свободных пространств.

где  – будем рассматривать как точку начала лесного массива (см. рис. 2.6, отсюда – будем рассматривать как точку начала лесного массива (см. рис. 2.6, отсюда  =22 м); =22 м); – будем рассматривать как точку окончания лесного массива, т.е. точку, в которой проходит луч (рис. 2.7 – будем рассматривать как точку окончания лесного массива, т.е. точку, в которой проходит луч (рис. 2.7  =20м). =20м).Таким образом, получим:

3.4 Участок водной глади №2Для расчета затухания над водной поверхностью воспользуемся моделью Пищина-Бестаевой-Орловой-Зубовой распространения радиоволн над водной поверхностью. Воспользуемся формулой (3.4): Для стандарта GSM-900 на основе экспериментальных данных расчёт производим по формуле (3.4):

где L3(r) – потери передачи в УВЧ диапазоне над водной гладью, f - рабочая частота, ГГц, r – дистанция от передатчика базовой станции до приемника абонентской радиостанции, м; - 0,95 – коэффициент отражения сигнала от водной глади.

3.5 Участок сельской местностиВ качестве модели для расчета затухания на участке радиолинии в лесном массиве выбираем модель Ли. Модель Ли для режима "зона-зона" - это модель распространения радиосигнала, работающая на частоте около 900 МГц. Эта модель включает в себя поправочные коэффициенты, которые могут быть скорректированы, чтобы сделать модель более гибкой для различных областей распространения. Данная модель является одной из наиболее эффективной при расчетах для определения затухания на свободных пространствах и в сельской местности. . Расчет по модели Ли производим по формуле (3.5):

где h1 - высота подвеса антенны базовой станции; h2 - высота расположения антенны абонентской станции; n = 2,35 – поправочный коэффициент для сельской зоны; K0 – поправочное значение затухания на участке трассы, дБ (K0=49 дБ). Отсюда:

3.6 Общее затухание радиолинииНа основе расчетов затухания для различных участков радиотрассы определяем общее затухание в точке расположения первого абонента D за лесным массивом:

Общее затухание в точке расположения второго абонента F на участке сельской местности:

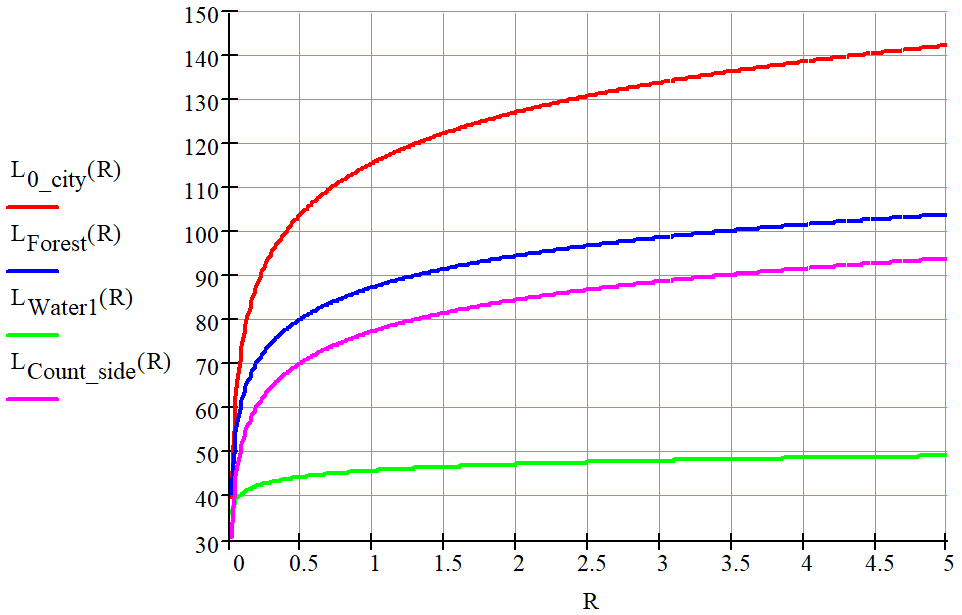

Далее оценим зависимость потерь от расстояния, в зависимости от того, на каком участке происходит распространение сигнала. 4 Построение графика зависимости потерь от расстояния Представим графическое сравнение различия в уровне затухания радиосигнала в различных средах (город, сельская местность, лес, водная гладь) в программном комплексе MathCad. Результаты сравнения представлены на рисунке 4.1. Представим графическое сравнение различия в уровне затухания радиосигнала в различных средах (город, сельская местность, лес, водная гладь) в программном комплексе MathCad. Результаты сравнения представлены на рисунке 4.1.   Рисунок 4.1 – Графическое сравнение затухания Обозначения: - L0_city – затухание на городском участке; - LForest– затухание на участке с лесным массивом; - LWater1– затухание на участке с водной гладью; - LCount_side– затухание на сельском участке. Таким образом, из рассмотренного графика видно, что наибольшее затухание наблюдается на городском участке, наименьшее - на участке с водной гладью. Расчет затухания на участках сельской местности и лесного массива проводился по одной и той же методике, но в случае с лесным массивом деревья создают дополнительное затухание сигнала порядка 10 дБ. Теперь оценим доступность связи для абонентов, находящихся в точках D и F. Для этого необходимо рассчитать бюджет радиолинии с учетом параметров, представленных в таблице 1.2. 5 Расчет бюджета радиолинии и оценка доступности абонентов в точках D и FДля расчета дальности связи используется уравнение бюджета линии, которое связывает уровни мощности на входе приемника и выходной мощности передатчика, находящихся друг от друга на заданном расстоянии. Произведем расчет бюджета линии для абонента, располагающегося в точке А за лесным массивом. Расчет произведем по формуле (5.1):

где Pпер - мощность передатчика; Pпр - -чувствительность приемника; Gант.пер -коэффициент усиления антенны передатчика; Gант.пр -коэффициент усиления антенны приемника; Lf - потери в фидере; F - запас на замирания; IDL - уровень межканальной интерференции; С- поправочный коэффициент для сельской местности. Исходные данные для расчета представлены в таблице 1.2. Переведем мощность передатчика из Вт в дБм по формуле (5.2):

Отсюда:

Найдем бюджет радиолинии:

На основе полученного значения, делаем вывод о доступности связи для абонентов в точках F и D. В точке D уровень затухания 233,53 дБ, таким образом, значение на 76,53 дБ меньше, чем бюджет радиолинии, на основе чего делаем вывод, что абонент будет недоступен. Т.к. точка D ближайшая, то абонент в точке F аналогично будет недоступен. ЗаключениеВ результате выполнения курсового проекта решен ряд задач: - была разработана схема трассы распространения радиолуча, а также определена длина радиолинии и угол распространения на рассматриваемом участке, при которых сигнал распространяется в свободном пространстве; - были рассчитаны уровни затухания сигнала на следующих участках: городском, водной глади, лесного массива, сельской местности. Наибольшее затухание наблюдается на городском участке, несмотря на его наименьшую длину, вследствие поглощения сигнала располагающимися зданиями. Наименьшее затухание сигнала наблюдается у водной поверхности, т.к. тут ключевую роль играет закон отражения. Когда волны достигают границы раздела двух сред, направление их распространения изменяется. Если они остаются в той же среде, то происходит отражение. Радиосигналы поглощаются водной поверхностью в наименьшей степени и отражаются от нее почти на 90%, соответственно будет наблюдаться наименьшее затухание; - был рассчитан бюджет радиолинии. На основе полученного значения был сделан вывод, что оба абонента (в точках D и F) будут недоступны, т.к. совокупное значение затухания в обоих случаях значительно превышает бюджет радиолинии. Список литературыПищин О. Н. «Излучение радиоволн и антенно-фидерные устройства» (Курсовой проект) Методические указания по выполнению курсового проекта для обучающихся по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» профилю «Сети связи и системы коммутации» по курсу: «Излучение радиоволн и антенно-фидерные устройства» – 2021. - 28 с. Приложение 1 Схема радиотрассы |

70+81,53+106,6 = 257,53 дБ

70+81,53+106,6 = 257,53 дБ

, дБ

, дБ

, дБм

, дБм