малый практикум по анатомии растений. Устройство микроскопа и правила работы с ним

Скачать 2.52 Mb. Скачать 2.52 Mb.

|

|

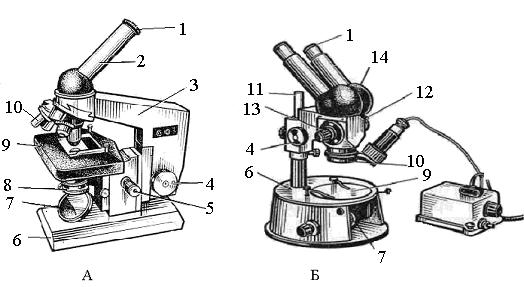

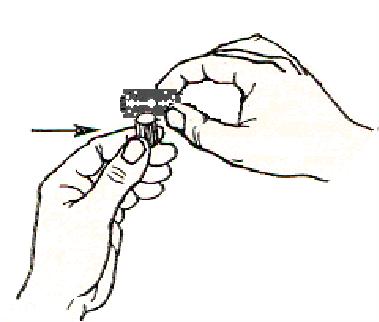

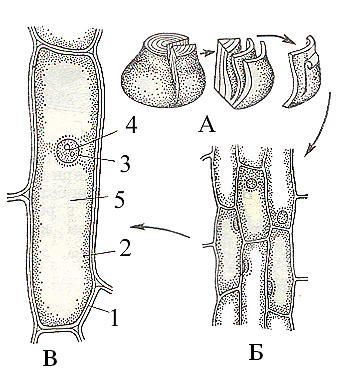

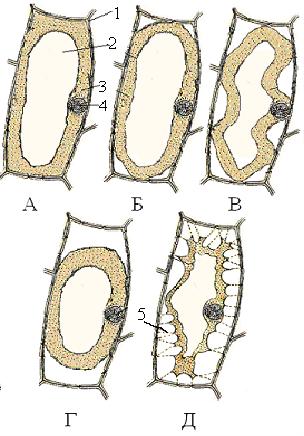

РАЗДЕЛ I. МИКРОСКОПЫ. МИКРОПРЕПАРАТЫ Тема: Устройство микроскопа и правила работы с ним Материалы и оборудование. Микроскопы: БИОЛАМ, МБР-1, МБС-1; комплект постоянных микропрепаратов<Анатомия растений>. Микроскоп - это оптический прибор, позволяющий получить обратное изображение изучаемого объекта и рассмотреть мелкие детали его строения, размеры которых лежат за пределами разрешающей способности глаза. Разрешающая способность микроскопа дает раздельное изображение двух близких друг другу линий. Невооруженный человеческий глаз имеет разрешающую способность около 1/10 мм или 100 мкм. Лучший световой микроскоп примерно в 500 раз улучшает возможность человеческого глаза, т. е. его разрешающая способность составляет около 0,2 мкм или 200 нм. Разрешающая способность и увеличение не одно и тоже. Можно получить большое увеличение, но не улучшить его разрешение. Различают полезное и неполезное увеличения. Под полезным понимают такое увеличение наблюдаемого объекта, при котором можно выявить новые детали его строения. Неполезное - это увеличение, при котором, увеличивая объект в сотни и более раз, нельзя обнаружить новых деталей строения. В учебных лабораториях обычно используют световые микроскопы, на которых микропрепараты рассматриваются с использованием естественного или искусственного света. Наиболее распространены световые биологические микроскопы: БИОЛАМ, МИКМЕД, МБР, МБИ и МБС. Они дают увеличение в пределах от 56 до 1350 раз. Стереомикроскоп (МБС) обеспечивает подлинно объемное восприятие микрообъекта и увеличивает от 3,5 до 88 раз. В  микроскопе выделяют две системы: оптическую и механическую (рис. 1). К оптической системе относят объективы, окуляры и осветительную систему (конденсор с диафрагмой и светофильтром, зеркало или электроосветитель). микроскопе выделяют две системы: оптическую и механическую (рис. 1). К оптической системе относят объективы, окуляры и осветительную систему (конденсор с диафрагмой и светофильтром, зеркало или электроосветитель). Рис. 1. Устройство микроскопов: А - БИОЛАМ; Б - МБС-1. 1 - окуляр, 2 - тубус, 3 - тубусодержатель, 4 - винт грубой наводки, 5 - микрометренный винт, 6 - подставка, 7 - зеркало, 8 - конденсор, ирисовая диафрагма и светофильтр, 9 - предметный столик, 10 - объектив, 11 - стойка, 12 - оптическая головка, 13 - рукоятка переключения увеличения, 14 - бинокулярная насадка. Объектив - определяет полезное увеличение объекта. Объектив состоит из нескольких линз. Увеличение объектива обозначено на нем цифрами. В учебных целях используют обычно объективы х8 и х40. Окуляр состоит из 2-3 линз. Увеличение окуляров обозначено на них цифрами: х7, х10, х15. Окуляры не выявляют новых деталей строения и в этом отношении их увеличение бесполезно. Для определения общего увеличения микроскопа следует умножить увеличение объектива на увеличение окуляра. Осветительное устройство состоит из зеркала или электроосветителя, конденсора с ирисовой диафрагмой и светофильтром, расположенных под предметным столиком. Они предназначены для освещения объекта пучком света. Механическая система микроскопа состоит из подставки, коробки с микрометренным механизмом и микрометренным винтом, тубусодержателя, винта грубой наводки, кронштейна конденсора, винта перемещения конденсора, револьвера, предметного столика. Правила работы с микроскопом При работе с микроскопом необходимо соблюдать операции в следующем порядке: 1. Работать с микроскопом следует сидя; 2. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, зеркало; 3. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края стола. Во время работы его не сдвигать; 4. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее положение; 5. Работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения; 6. Опустить объектив 8 х в рабочее положение, т. е. на расстояние 1 см от предметного стекла; 7. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, направить свет от окна в объектив, а затем максимально и равномерно осветить поле зрения; 8. Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый объект находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при помощи макровинта до тех пор, пока расстояние между нижней линзой объектива и микропрепаратом не станет 4-5 мм ; 9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки на себя, плавно поднимая объектив до положения, при котором хорошо будет видно изображение объекта. Нельзя смотреть в окуляр и опускать объектив. Фронтальная линза может раздавить покровное стекло, и на ней появятся царапины; 10. Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в центре поля зрения микроскопа; 11. Если изображение не появилось, то надо повторить все операции пунктов 6, 7, 8, 9; 12. Для изучения объекта при большом увеличении сначала нужно поставить выбранный участок в центр поля зрения микроскопа при малом увеличении. Затем поменять объектив на 40 х, поворачивая револьвер, так чтобы он занял рабочее положение. При помощи микрометренного винта добиться хорошего изображения объекта. На коробке микрометренного механизма имеются две риски, а на микрометренном винте - точка, которая должна все время находиться между рисками. Если она выходит за их пределы, ее необходимо возвратить в нормальное положение. При несоблюдении этого правила, микрометренный винт может перестать действовать; 13. По окончании работы с большим увеличением, установить малое увеличение, поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть чистой салфеткой все части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и поставить в шкаф. Ход работы Задание 1. Используя микроскопы, таблицы и практикумы, изучить устройство световых микроскопов (МБР-1 или БИОЛАМ и МБС-1) (рис. 1). Задание 2. При малом и большом увеличениях микроскопа научиться быстро находить объекты на постоянных микропрепаратах. Контрольные вопросы 1. Что такое разрешающая способность микроскопа? 2. Как можно определить увеличение рассматриваемого под микроскопом объекта? 3. В чем отличие микроскопов МБР-1 и МБС-1? 4. Перечислить главные части микроскопа БИОЛАМ. В чем их назначение? 5. Назвать правила работы с микроскопом. Тема: Техника изготовления временных микропрепаратов Материалы. Листья традесканции виргинской; комплект постоянных микропрепаратов "Анатомия растений". Для изучения растительных объектов с помощью светового микроскопа необходимо приготовить микропрепарат. Микропрепараты, не предназначенные для длительного хранения, называются временными. Изучаемый объект помещают на предметное стекло в каплю воды, глицерина, раствора, реактива или красителя и накрывают покровным стеклом. Если объекты помещают в бальзам, глицерин с желатиной или целлоидин, препараты сохраняются годами и называются постоянными. Различают два вида срезов поперечный и продольный (радиальный). Поперечный срез проходит перпендикулярно оси органа и позволяет изучить строение органа в поперечном сечении. Продольный радиальный срез проходит по радиусу оси органа и дает возможность изучить строение органа в продольном сечении. Правила изготовления анатомических срезов При изготовлении временных микропрепаратов необходимо соблюдать следующую последовательность операций: 1. Вымыть и тщательно вытереть предметное и покровное стекла. Чтобы не сломать очень хрупкое покровное стекло, надо поместить его в складку салфетки между большим и указательным пальцами правой руки и осторожно вытереть его круговыми движениями пальцев; 2. Нанести на предметное стекло пипеткой каплю жидкости (воды, глицерина, раствора, реактива или красителя); 3. Сделать срез изучаемого органа при помощи лезвия. Лезвие должно быть очень острым. Для изготовления срезов, мелкие объекты поместить между кусочками из сердцевины бузины или пенопласта. Лезвием выровнить верхнюю поверхность сердцевины бузины вместе с объектом. Затем сделать тонкий срез, ведя лезвием к себе наискось одним плавным и быстрым движением. При этом объект держать строго вертикально, а лезвие - строго горизонтально. Обе руки должны быть совершенно свободны. Не следует ими опираться на стол или прижимать к груди (рис. 2). Сделать сразу несколько срезов. Лезвие и объект все время смачивать. 4. Выбрать самый тонкий срез, перенести его с помощью препаровальной иглы или тонкой кисточки в центр предметного стекла в каплю жидкости; 5. Закрыть срез покровным стеклом так, чтобы под него не попал воздух. Для этого покровное стекло взять двумя пальцами за грани и подвести под углом нижнюю грань к краю капли жидкости и плавно его опустить; 6. Если жидкости много, и она вытекает из-под покровного стекла, удалить ее при помощи фильтровальной бумаги. Если же под покровным стеклом остались места, заполненные воздухом, то добавить жидкость, поместив ее каплю рядом с краем покровного стекла, а с противоположной стороны фильтровальную бумагу.  Рис. 2. Положение рук при изготовлении среза. Ход работы Задание 1. Приготовить временный препарат среза эпидермы с нижней стороны листа традесканции виргинской в капле воды, и рассмотреть его под микроскопом. Последовательность работы. Для изготовления препарата лист традесканции обвернуть вокруг указательного пальца левой руки так, чтобы нижняя сторона фиолетового цвета была обращена наружу. Правой рукой при помощи препаровальной иглы надорвать эпидерму над средней жилкой в средней части листа и пинцетом снять ее кусочек. При этом невольно захватывается и часть мякоти листа (мезофилла), но обычно можно найти тонкий участок на периферии, состоящий из одного ряда клеток эпидермы. Сорванный кусочек положить на предметное стекло в каплю воды наружной стороной вверх и накрыть покровным стеклом. При малом увеличении рассмотреть вытянутые клетки в виде шестиугольников, бесцветные или окрашенные в бледно-фиолетовый цвет благодаря присутствию в вакуолях пигмента антоциана. Задание 2. Рассмотреть несколько постоянных микропрепаратов из комплекта "Анатомия растений". Сравнить временные и постоянные микропрепараты. Контрольные вопросы 1.Чем отличается временный микропрепарат от постоянного? 2. Как правильно изготовить временный микропрепарат? 3. Назовите виды срезов. РАЗДЕЛ II. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ Тема: Строение растительной клетки Материалы. Сочная чешуя луковицы лука; раствор йода в йодистом калии. Любой растительный организм состоит из клеток. Клетка является основной структурной и функциональной единицей тела растений. У одноклеточных организмов клетка выполняет все функции необходимые для обеспечения жизни и размножения. У многоклеточных организмов клетки поразительно разнообразны по размеру, форме, окраске и внутреннему строению. Это многообразие связано с разделением функций в организме, выполняемых клеткой. Во взрослой растительной клетке различают три основные части: оболочку, протопласт (живое содержимое) и вакуоль. Сложная организация процессов жизнедеятельности возможна благодаря специализированным структурным элементам - органеллам, выполняющим различные функции. Это ядро, пластиды, митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, аппарат Гольджи и др. Органеллы погружены в гиалоплазму, которая обеспечивает их взаимодействие. Гиалоплазма с органеллами, за исключением ядра, составляет цитоплазму клетки. Клеточная оболочка, вакуоль и включения являются продуктами жизнедеятельности протопласта, и образуются им на определенных этапах развития клетки. Ход работы Задание 1. Приготовить временный микропрепарат эпидермы с выпуклой стороны сочной чешуи лука в растворе йода в йодистом калии (рис. 3, А). Рассмотреть при малом и большом увеличениях микроскопа и зарисовать. Последовательность работы. Основные компоненты клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоль) будут видны наиболее четко при окрашивании микропрепарата слабым раствором йода в йодистом калии. Компоненты клетки, содержащие много белка, окрасятся: цитоплазма - в желтый цвет, а ядро - в бурый. Небелковые соединения останутся бесцветными. При малом увеличении найти и рассмотреть участок из одного слоя клеток без повреждений. Наиболее отчетливо видны оболочки клеток, они образуют как бы сеточку. Оболочка каждой клетки с боков соприкасается с оболочками соседних клеток. Зарисовать несколько клеток эпидермы (рис. 3, Б). При большом увеличении микроскопа ознакомиться со строением клетки. В клетке хорошо заметно ядро. Оно обычно прижато к оболочке и несколько сплющено. Если ядро прижато к верхней или нижней стенке клетки, то оно видно как округлое тельце с одним - несколькими ядрышками. Если же оно прижато к боковой стенке, то видно сбоку и заметно, что оно погружено в тонкий слой цитоплазмы. Цитоплазма непрерывным слоем прилегает к оболочке. В центральной части клетки расположена вакуоль с клеточным соком, занимающая большой объем. Зарисовать типичную клетку эпидермы, обозначив основные компоненты: оболочку, ядро и ядрышко, цитоплазму, вакуоль (рис. 3, В).  Рис. 3. Клетки эпидермы сочной чешуи репчатого лука: А - луковица лука; Б - клетки эпидермы; В - отдельная клетка. 1 - оболочка клетки, 2 - цитоплазма, 3 - ядро, 4 - ядрышко, 5 - вакуоль. Контрольные вопросы 1. Каковы характерные особенности строения растительной клетки? 2. Назвать органеллы растительной клетки? 3. В чем заключается различие в понятиях "цитоплазма" и "протопласт"? Тема: Осмотические явления в клетке Материалы. Сочная чешуя луковицы лука, вода, 6-8% раствор соли. Осмотическими называют явления, происходящие в системе, состоящей из двух растворов, разделенных полупроницаемой мембраной. В растительной клетке роль полупроницаемых пленок выполняют пограничные слои цитоплазмы: плазмалемма и тонопласт. Плазмалемма - наружная мембрана цитоплазмы, прилегающая к клеточной оболочке. Тонопласт - внутренняя мембрана цитоплазмы, окружающая вакуоль. Вакуоли представляют собой полости в цитоплазме, заполненные клеточным соком - водным раствором углеводов, органических кислот, солей, белков с низким молекулярным весом, пигментов. Концентрация веществ в клеточном соке и во внешней среде (в почве, водоемах) обычно не одинаковы. Если внутриклеточная концентрация веществ выше, чем во внешней среде, вода из среды будет поступать в клетку, точнее в вакуоль, с большей скоростью, чем в обратном направлении. При увеличении объема клеточного сока, вследствие поступления в клетку воды, увеличивается его давление на цитоплазму, плотно прилегающую к оболочке. При полном насыщении клетки водой она имеет максимальный объем. Состояние внутреннего напряжения клетки, обусловленное высоким содержанием воды и развивающимся давлением содержимого клетки на ее оболочку носит название тургора (рис. 4, А). Тургор обеспечивает сохранение органами формы (например, листьями, неодревесневшими стеблями) и положения в пространстве, а также сопротивление их действию механических факторов. С потерей воды связано уменьшение тургора и увядание. Если клетка находится в гипертоническом растворе, концентрация которого больше концентрации клеточного сока, то скорость диффузии воды из клеточного сока будет превышать скорость диффузии воды в клетку из окружающего раствора. Вследствие выхода воды из клетки объем клеточного сока сокращается, тургор уменьшается. Уменьшение объема клеточной вакуоли сопровождается отделением цитоплазмы от оболочки - происходит плазмолиз. В ходе плазмолиза форма плазмолизированного протопласта меняется. Вначале протопласт отстает от клеточной стенки лишь в отдельных местах, чаще всего в уголках. Плазмолиз такой формы называют уголковым (рис. 4, Б ). З  атем протопласт продолжает отставать от клеточных стенок, сохраняя связь с ними в отдельных местах, поверхность протопласта между этими точками имеет вогнутую форму. На этом этапе плазмолиз называют вогнутым (рис. 4, В). атем протопласт продолжает отставать от клеточных стенок, сохраняя связь с ними в отдельных местах, поверхность протопласта между этими точками имеет вогнутую форму. На этом этапе плазмолиз называют вогнутым (рис. 4, В). Постепенно протопласт отрывается от клеточных стенок по всей поверхности и принимает округлую форму. Такой плазмолиз носит название выпуклого (рис. 4, Г). Если у протопласта связь с клеточной стенкой в отдельных местах сохраняется, то при дальнейшем уменьшении объема в ходе плазмолиза протопласт приобретает неправильную форму. Протопласт остается связанным с оболочкой многочисленными нитями Гехта. Такой плазмолиз носит название судорожного (рис. 4, Д). Если плазмолизированную клетку поместить в гипотонический раствор, концентрация которого меньше концентрации клеточного сока, вода из окружающего раствора будет поступать внутрь вакуоли. В результате увеличения объема вакуоли повысится давление клеточного сока на цитоплазму, которая начинает приближаться к стенкам клетки, пока не примет первоначальное положение - произойдет деплазмолиз. Рис. 4. Плазмолиз растительной клетки: А - клетка в состоянии тургора; Б - уголковый; В - вогнутый; Г - выпуклый; Д - судорожный. 1 - оболочка, 2 - вакуоль, 3 - цитоплазма, 4 - ядро, 5 - нити Гехта. Ход работы Задание 1. Приготовить временный микропрепарат эпидермы сочной чешуи лука в капле воды (рис. 3). Рассмотреть клетки лука, находящиеся в состоянии тургора и зарисовать. Последовательность работы. Препарат рассмотреть при малом и большом увеличениях микроскопа. Обратить внимание на то, что цитоплазма прижата к клеточным стенкам. Клетки находятся в состоянии полного насыщения водой - состояние тургора. Зарисовать отдельную клетку, обозначив основные компоненты (рис. 4, А). Задание 2. Пронаблюдать явление плазмолиза в клетках лука. Определить формы плазмолиза. Сделать рисунки. Последовательность работы. Сняв препарат (из задания 1) со столика микроскопа, вплотную к покровному стеклу нанести на предметное стекло каплю 6-8% раствора соли - более концентрированного, чем раствор веществ, содержащихся в вакуолях. С другой стороны на предметное стекло вплотную к покровному стеклу положить полоску фильтровальной бумаги, которую нужно держать до тех пор, пока раствор соли не войдет под покровное стекло, заменив воду. Через 5-10 минут обратить внимание на отрыв цитоплазмы от оболочки клеток, т.е. плазмолиз. Зарисовать формы плазмолиза (уголковый, вогнутый выпуклый, судорожный) (рис. 4, Б-Д). Объяснить явление плазмолиза и его значение в жизни растений. Задание 3. Пронаблюдать явление деплазмолиза в клетках лука, т.е. вернуть в первоначальное состояние плазмолизированную клетку. Последовательность работы. Следует заменить раствор соли водой, оттянув раствор фильтровальной бумагой. Отметить возвращение цитоплазмы к оболочке клетки, т. е. в ее нормальное состояние. Деплазмолиз происходит медленнее, чем плазмолиз. Объяснить явление деплазмолиза. Контрольные вопросы 1. С какими свойствами цитоплазмы и вакуоли связаны осмотические явления клетки? 2. Что такое тургор, плазмолиз, деплазмолиз? 3. Может ли происходить плазмолиз в мертвой клетке? 4. Как можно вызвать плазмолиз в клетках чешуи лука? |