Контрольная работа по ЭП. Контрольная работа по ЭСВЧиКП вариант 6. Вариант Задача 1

Скачать 1.68 Mb. Скачать 1.68 Mb.

|

|

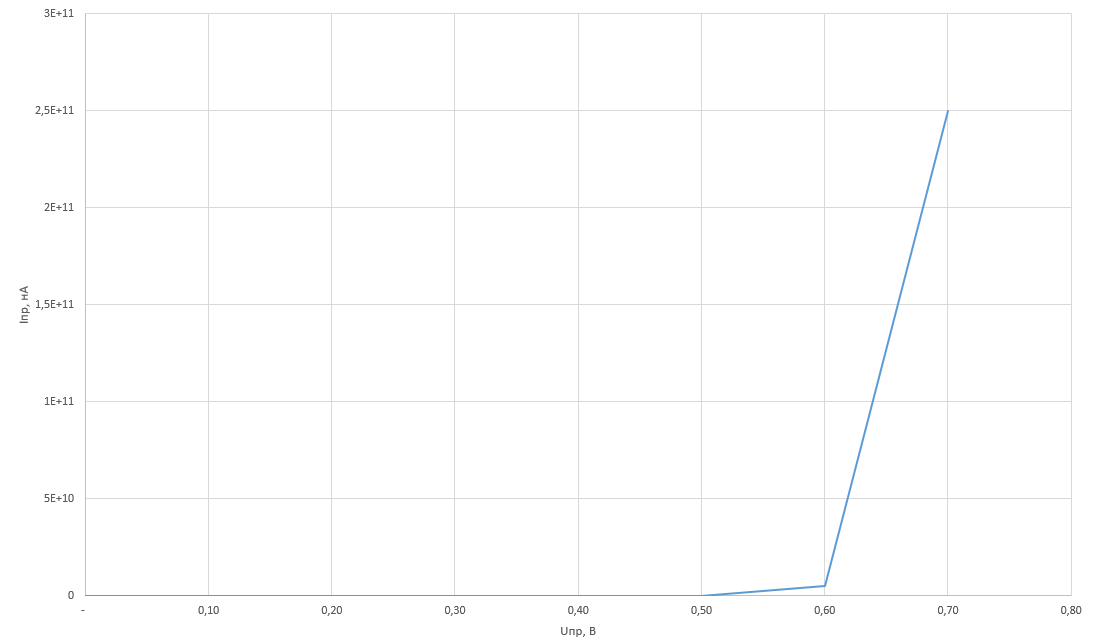

Вариант 5. Задача №1. Рассчитать и построить ВАХ идеализированного кремниевого диода в пределах изменения напряжения от – 5 до + 0,7 В при Т=300 К и обратном токе насыщения, равном Определить дифференциальное Решение: Расчет вольт - амперной характеристики проведем в соответствии с уравнением Результаты расчета прямой ветви (U>0):

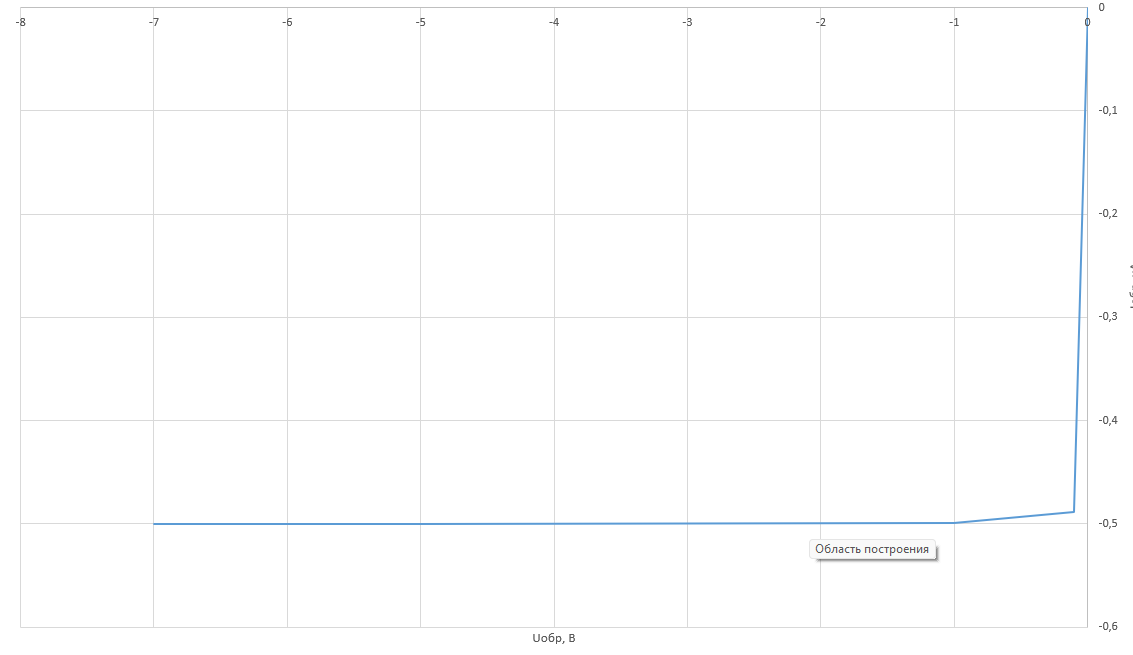

Результаты расчета обратной ветви (U<0):

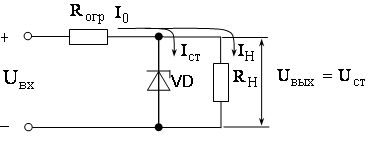

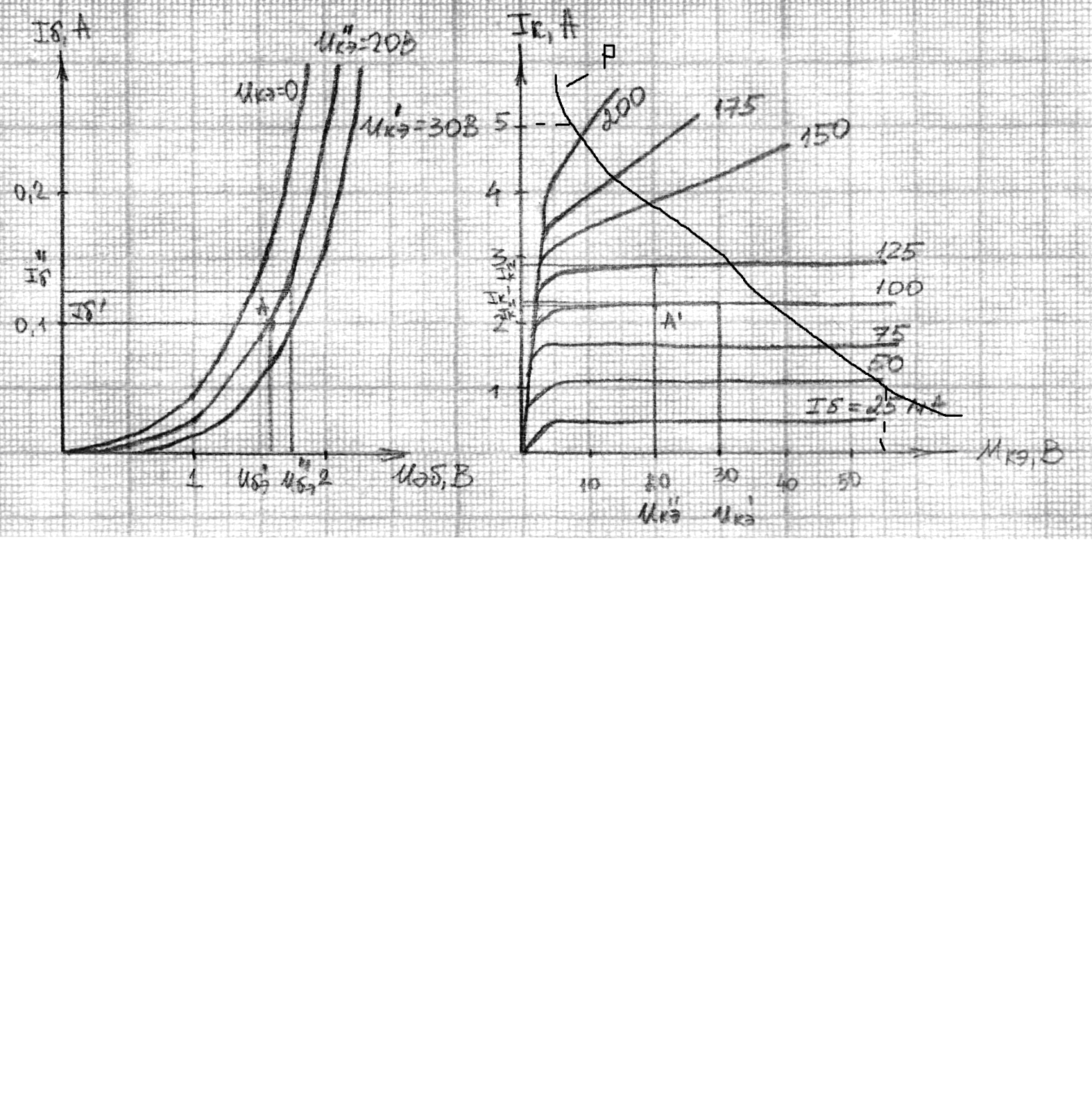

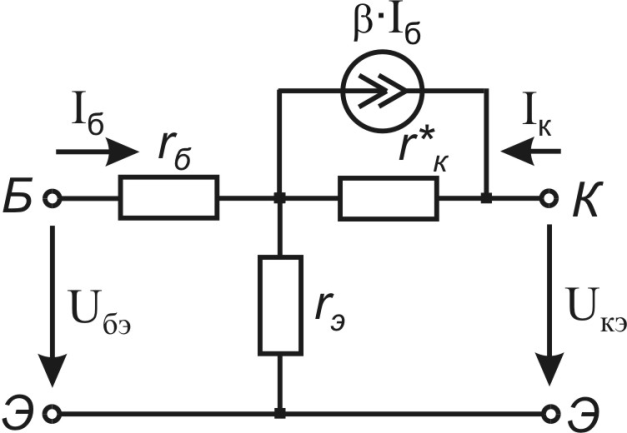

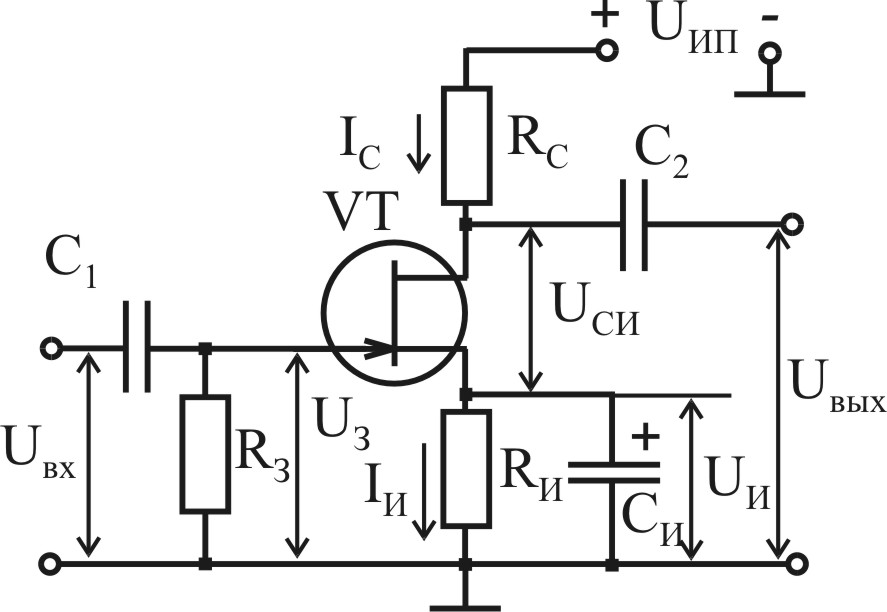

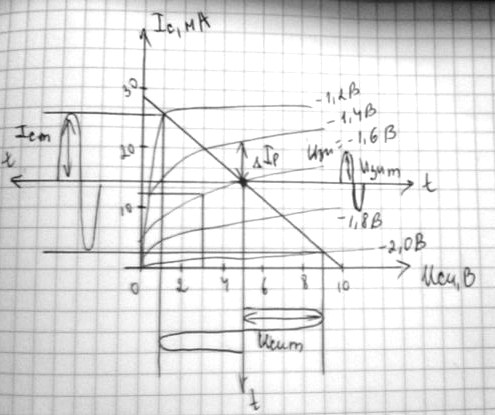

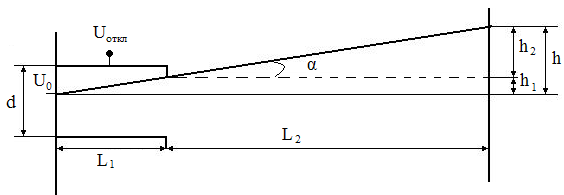

ля определения дифференциального сопротивления  Взяв производную Сопротивление диода постоянному току в рабочей точке А определяется как  . При этом всегда R0> . При этом всегда R0>Задача №2. Стабилитрон подключен для стабилизации напряжения параллельно резистору нагрузки Rн. Параметры стабилитрона Uст=8 В, Iст min=5 мА, Iст max=30 мА. Сопротивление нагрузки Rн=1 кОм. Определить величину сопротивления ограничительного резистора Rогр, если напряжение источника Uвх изменяется от Uвх min=20 В до Uвх max=30 В. Будет ли обеспечена стабилизация во всем диапазоне изменения входного напряжения Uвх? Решение:  Средний ток стабилизации:  При этом необходимая величина питания будет равна Е0=Uст+Rогр(IН+Iст) Отсюда можно найти необходимую величину ограничительного резистора: Средняя величина питающего напряжения:  Ток нагрузки:   Определяем допустимый диапазон изменения питающего напряжения:   Отсюда видно, что стабилизация получается во всём диапазоне изменения напряжения. Задача №3. Пользуясь справочными данными, приведите семейство входных и выходных характеристик БТ с ОЭ. используйте входное и выходное напряжение. Тип транзистора – КТ 368А. . Поясните поведение входных и выходных характеристик транзистора. По справочнику установите максимально допустимые параметры БТ: постоянный ток коллектора Задайтесь положением рабочей точки и, пользуясь характеристиками, рассчитайте для нее значения h-параметров БТ. На основании полученных числовых значений параметров рассчитайте параметры Т-образной эквивалентной схемы транзистора и изобразите ее. Решение: Предельные данные: Ik=5 А Uкб=150 В Uэб=3 В Рк=50 Вт  Статические характеристики позволяют определить основные параметры транзистора. Для описания свойств транзистора по переменному току чаще всего используется система h-параметров, которая представляется следующими уравнениями: При нахождении h-параметров по статическим характеристикам дифференциалы заменяются конечными приращениями, тогда:  − входное сопротивление. − входное сопротивление. − коэффициент передачи по току. − коэффициент передачи по току. − выходная проводимость. − выходная проводимость.Параметры Т-образной эквивалентной схемы транзистора:    Задача №4. Рассчитайте модуль Решение: Модуль и фаза коэффициентов передачи по току характеризуются выражениями:  ; ;  ; ; где Определим коэффициент передачи по току на низкой частоте для схемы с ОЭ: Предельная частота коэффициента передачи по току:  Модуль коэффициента передачи по току в схеме с ОЭ:  Фаза коэффициента передачи по току: Задача № 5 Усилительный каскад выполнен на ПТ 2П302Б в схеме с ОИ. Рабочая точка ПТ задается напряжением источника питания 1. Нарисуйте принципиальную схему усилителя. 2. На семействе статических ВАХ транзистора постройте нагрузочную прямую и определите положение рабочей точки. 3. Для найденной рабочей точки определите сопротивление резистора в цепи истока 4. Графоаналитическим методом определите параметры режима усиления Решение:  Усилительный каскад на ПТ выполнен по схеме с общим истоком (ОИ). Напряжение смещения задаётся автоматически за счёт включения в цепь истока резистора Уравнение нагрузочной прямой описывается выражением: Нагрузочная прямая на семействе выходных характеристик ПТ проводится через две точки, лежащие на осях координат: точку Точка пересечения нагрузочной прямой с характеристикой, соответствующей заданному значению  Сопротивление резистора в цепи истока находим из формулы  Малосигнальные параметры Малосигнальные параметры S, Ri и μ:   При определении графическим методом рабочей крутизны Sp сопротивление RH=const. Коэффициент усиления по напряжению Выходная мощность переменного сигнала находится из выражения:  Задача №6. Электронно-лучевая трубка с электростатическим отклонением луча имеет длину отклоняющих пластин l1=30 мм, с расстоянием между пластинами d=12 мм, расстояние от экрана до ближайшего к ней края пластин l2=240 мм. Напряжение на втором аноде равно Uа2=1.8 В, а приложенное постоянное напряжение к отклоняющим пластинам равно Uоткл=80 В. Необходимо определить: а) чувствительность ЭЛТ; б) отклонение электронного луча на экране от оси трубки; в) угол отклонения луча в точке выхода его из поля пластин. Решение:  Полное отклонение пятна на экране:  Основным параметром электростатической отклоняющей системы является чувствительность к отклонению, показывающая на сколько мм отклонится луч на экране при изменении напряжения на 1 В:  Угол отклонения луча в точке выхода его из поля пластин:  Задача №7. Фотодиод включен последовательно с источником питания и резистором R=120 кОм. Обратный ток насыщения затемненного фотодиода (темновой ток) равен I0=7 мкА. Фототок диода в фотогальваническом режиме при коротком замыкании перехода составляет Iф1=50 мкА при потоке световой энергии Определите напряжение холостого хода Рассчитать и построить семейство ВАХ идеализированного фотодиода для световых потоков Описать принцип работы, характеристики и параметры фотодиода. Решение:  Ток, протекающий через фотодиод: где ВАХ фотодиода для световых потоков Ф1, Ф2 и Ф3:  При разомкнутой внешней цепи R=∞, Iобщ=0 − и напряжение при холостом ходе равно фото ЭДС:    Для фотодиода, работающего в фотодиодном режиме:   Принцип работы фотодиода основан на внутреннем фотоэффекте, то есть способностью полупроводника генерировать электронно-дырочные пары внешнем облучении p-n-перехода оптическим излучением. Фотодиоды могут работать в одном из двух режимов: без внешнего источника электрической энергии (вентильный режим); с внешним источником электрической энергии (фотопреобразовательный режим). Особенности: 1. простота технологии изготовления и структур; 2. сочетание высокой фоточувствительности и быстродействия; 3. малое сопротивление базы; 4. малая инерционность. Характеристики фотодиода: вольт-амперная характеристика (ВАХ) – зависимость выходного напряжения от входного тока. UΦ = f(IΦ). спектральные характеристики – зависимость фототока от длины волны падающего света на фотодиод. Она определяется со стороны больших длин волн шириной запрещённой зоны, при малых длинах волн большим показателем поглощения и увеличения влияния поверхностной рекомбинации носителей заряда с уменьшением длины волны квантов света. То есть коротковолновая граница чувствительности зависит от толщины базы и от скорости поверхностной рекомбинации. Положение максимума в спектральной характеристике фотодиода сильно зависит от степени роста коэффициента поглощения. световые характеристики – зависимость фототока от освещённости, соответствует прямой пропорциональности фототока от освещённости. Это обусловлено тем, что толщина базы фотодиода значительно меньше диффузионной длины неосновных носителей заряда. То есть практически все неосновные носители заряда, возникшие в базе, принимают участие в образовании фототока. постоянная времени – это время, в течение которого фототок фотодиода изменяется после освещения или после затемнения фотодиода в е раз (63 %) по отношению к установившемуся значению. темновое сопротивление – сопротивление фотодиода в отсутствие освещения. Инерционность. Параметры фотодиода: Величина фототока Iф при номинальном световом потоке, определяемым заводом-изготовителем. Рабочее напряжение − обратное напряжение, которое прикладывается к фотодиоду. Интегральная чувствительность Граничная частота фотодиода (до 1012 Гц). Литература Ткаченко Ф.А. Техническая электроника: Учеб. Пособие. – Мн.: Дизайн ПРО, 2000. Ткаченко Ф.А., Хандогин М.С. Электронные приборы: Учеб. пособие. – Мн.: БГУИР, 1997. К.С. Петров, «Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника», Питер, 2004. А.П. Казанцев, «Материалы и компоненты радиоэлектроники», Мн., БГУИР, 2009. |